再び、「蟹川」跡をさかのぼります。人通りも多くなってきました。

「明治通り」方向。左の角が「日清食品」ビル。

「明治通り」方向。左の角が「日清食品」ビル。

道の途中にあった「新宿眼科画廊」きらびやかな布製の作品が回っていましたが。ネーミングがおもしろい。

道の途中にあった「新宿眼科画廊」きらびやかな布製の作品が回っていましたが。ネーミングがおもしろい。

「四季の道」入り口付近から来た道を振り返る。「新宿ゴールデン街」の北。一段と賑やかな通りになります。

「四季の道」入り口付近から来た道を振り返る。「新宿ゴールデン街」の北。一段と賑やかな通りになります。

「蟹川」跡。その後、都電が通っていました。

「蟹川」跡。その後、都電が通っていました。

左が「四季の道」かつて都電線路跡、右が「蟹川」流路の跡。

左が「四季の道」かつて都電線路跡、右が「蟹川」流路の跡。

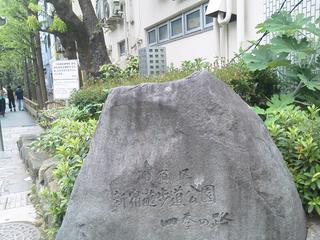

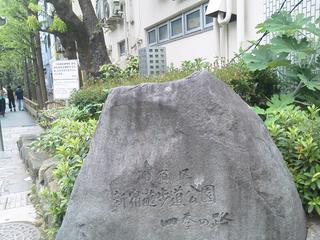

「新宿遊歩道公園 四季の路」。

「新宿遊歩道公園 四季の路」。

「新宿遊歩道公園 四季の路は、昭和45年3月に廃止された都電13系統(新宿駅前~水天宮前)の専用軌道敷を、新宿区が東京都より譲渡を受けて整備し、昭和49年6月24日に遊歩道公園として開園しました。

失われつつある都心の緑の回復と、住民が安心して憩える場を提供するため、ビルの谷間に武蔵野の面影をしのばせる緑を再現しました。

(「新宿区」HPより)

かつてのようす(HPより)。新宿駅方向を望む。

かつてのようす(HPより)。新宿駅方向を望む。

店舗の裏手を進む。かつては専用軌道でした。

店舗の裏手を進む。かつては専用軌道でした。

約260mの細い遊歩道で、ゴールデン街の脇を通り、遊歩道が続いています。緑は豊かなですが、「靖国通り」~「明治通り方向」の「裏道」「早道」といった感じで利用されています。

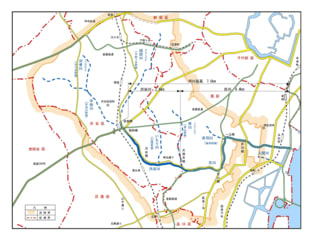

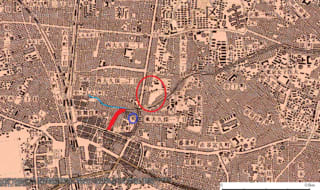

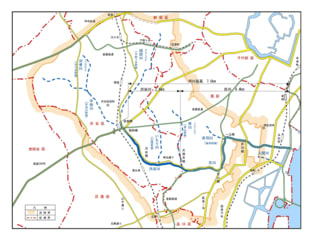

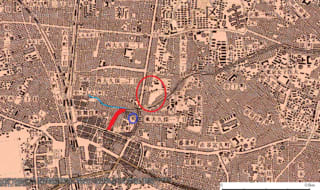

1960年代後半のようす。赤い線が現在の遊歩道。赤丸が「新田裏」地域。青い線が「蟹川」跡らしき道。○(明治通りと都電通りに挟まれた地域)にあるのが、旧「新宿区立四谷小学校」。戦後しばらく使われていましたが、1995(平成7)年に閉校。その跡地は、2008年から大手芸能プロダクション・吉本興業「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」のオフィスとして使われています。すぐ南に隣接する神社が「花園神社」。

1960年代後半のようす。赤い線が現在の遊歩道。赤丸が「新田裏」地域。青い線が「蟹川」跡らしき道。○(明治通りと都電通りに挟まれた地域)にあるのが、旧「新宿区立四谷小学校」。戦後しばらく使われていましたが、1995(平成7)年に閉校。その跡地は、2008年から大手芸能プロダクション・吉本興業「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」のオフィスとして使われています。すぐ南に隣接する神社が「花園神社」。

案内図。

案内図。

「四季の路」をそのまま行くと、靖国通りへ。「蟹川」跡の道とは離れてしまいます。

「四季の路」をそのまま行くと、靖国通りへ。「蟹川」跡の道とは離れてしまいます。

《新宿ゴールデン街》

歌舞伎町1丁目1番にある飲食屋街。新宿駅周辺には関東尾津組の尾津喜之助、飯島一家内山2代目和田組の和田薫、東京早野会初代分家安田組の安田朝信らのテキヤらが開いた闇市があったが、それらがGHQの意向により整理・撤廃が始まったのが昭和24年秋。様々な交渉、やりとりがあった末、露店は13系統の都電脇(現在地)へと移転が行われることになり、当時、都は転廃業者には更正資金を、集団移転をする業者にはマーケット建設資金の斡旋を行った。同26年暮れには都内の殆どの露店・闇市は消え去ったという。「三光商店街」といったこの街のマーケット、建物は木造3階建て地上部分は商店や店舗、2階は住居、3階は屋根裏部屋という構造の長屋だったが、同33年の売春防止法施行後、やがて現在の「ゴールデン街」と呼ばれる街の形を形成していくことになる。(上記の写真にも写っています。)

昭和39年東京オリンピック開催に伴い、国際都市東京という名目の下に、前述の売春防止法が施行されたり、風俗店に対する取締強化が行われた昭和40年代に、この街も一時は時代の流れに飲み込まれようとしていた時期がある。やがてゴールデン街として1950年代の雰囲気を残す昭和レトロな街並みが人気を得て活況を呈するが、バブル期の平成2~12年頃、この場所も地上げの嵐に見舞われる。

再開発を目論む西武の堤義明が銀行から巨額の融資を受け、たった3、4坪の土地と建物を億単位で買収、一時テナントの立ち退き料は1000万円を越えていたという。一時200軒を越えた飲み屋がひしめいていたゴールデン街は140軒以下となり、虫食いだらけ。また平成7~15年にかけ6件の火災が起きているが、その内の何件かは地上げ絡みの不審火と見られている。

平成12年3月1日より施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(いわゆる「定期借家法」)により、地権者が再開発をいずれ考えているにしても立ち退き料を考えずにスペースを貸せるようになったことで、さまざまな店が出店、再びゴールデン街に人が集まってくるようになった。

現在約250軒の店舗があり、戦後、この街が誕生して以来最も賑わっている最盛期にあるといってもいいかもしれない。再開発自体が頓挫し、計画そのものがなくなってしまったということが背景にある。

以上、『東京の地名の由来 東京23区辞典』から一部引用。このHPは微々入り細に入りよくここまで徹底して調べ上げたという内容で、いつも大いに参考にさせていただいています。(《歌舞伎町》の項も同HPからの拝借しました。)

《歌舞伎町》

もと角筈村の内。江戸時代は大筒角場(試射場)の一部・旗本石川氏ほかの武家地・大久保の森林。かつてのコマ劇場の所は戸山・早稲田を流れた蟹川の谷頭の一つで池というか沼というか森林の湿地帯だったという。平成20年新宿コマ劇場閉館のことが伝えられた時の土地の人へのインタビュー時に「昔は沼で葦が一面に生えていたよ」といっていたから、そう遠くない昔にはそういう景観だったのだろう。府立第五女学校(都立富士高校の前身)の写真では沼は写ってないが、周りに建物は全くない。この湧水・湿地帯からの蟹川の流れが「大窪の沢」で、大久保の地名の由来だ。

明治に入ると大村子爵の所有となり〝大村の森〟と呼ばれて有名な鴨場となった。同22年柏木村と角筈村が合併して淀橋町となり角筈はその大字とされた。大村の森は明治30年代に尾張屋銀行の頭取峯島茂兵衛が買い取って森林を伐採し、淀橋浄水場の開設のため掘り上げた土で沼を埋め、沢もならしたため、今度は〝尾張の原〝と呼ばれるようになり、大正9年にはコマ劇場のところに府立五女が開校、花も羨む乙女の花園となった。四月女学校の桜木の爛漫たる美しさは譬えようがなかったという。女学生の似合う町だった。

昭和7年淀橋区が成立して角筈1丁目の内となり、そして戦災、新宿は一面焼野原となった。同23年4月1日角筈1丁目の北半と東大久保3丁目の一部をあわせて歌舞伎町とした。昭和53年歌舞伎町に東大久保3丁目・角筈1~2丁目・柏木1丁目の各一部をあわせた町域を1丁目、西大久保1丁目の一部を2丁目として現行の「歌舞伎町」が新住居表示を完了した。

(参考資料:「東京都住居表示に関する資料」『新宿区史』『新宿区町名誌』など)

《歌舞伎町の由来》

昭和20年角筈一丁目北町町会長鈴木喜兵衛は、復興協力会を立ち上げて府立五女(中野区に移って富士高校)の跡地を含む一帯を、銀座と浅草をミックスしたような庶民娯楽センターにして、歌舞伎の「菊座」をはじめとして映画館・演芸場・ダンスホールなどを集中した歓楽街を作ろうと計画、区画整理を行い、昭和23年角筈1丁目の北半と東大久保の一部を併せた町域を、時の都知事安井誠一郎が「歌舞伎町」と命名した。名付け親は地域にふさわしい名前ということで都建設局長石川栄耀(ひであき)が「歌舞伎座建設が目的なら」と提案したのが採用されたものだ。しかし種々の理由により歌舞伎劇場建設は頓挫した。そこで計画されたのが日米合弁の国際百貨店構想だが、それも資金のめどが立たず不発におわった。それで当時日本各地で開かれていた内国博覧会を開催することとし、同25年東京産業文化平和博覧会を開催したが6千万円もの大赤字を背負い込んだ。しかし怪我の功名、残った施設が娯楽施設に転用できて、結果として本来の目的が達成できることとなった。この町が歓楽街になったのは同28年頃からで、同31年「菊座」に代わる「新宿コマ劇場」が誕生し、同32年頃に追分(伊勢丹百貨店の一帯)の賑わいを抜いた。菊座こそ立ち上がらなかったがコマ劇場は庶民娯楽の殿堂として君臨した。なお戦前、新宿3丁目33番三越南館(大塚家具)のところに新歌舞伎座があった。

以下足早に。

いよいよ歌舞伎町の繁華街に。

いよいよ歌舞伎町の繁華街に。

何だかかつての川の流れを想像できそうな道筋。

何だかかつての川の流れを想像できそうな道筋。

ここも、川筋らしい曲がり方の道路。

ここも、川筋らしい曲がり方の道路。

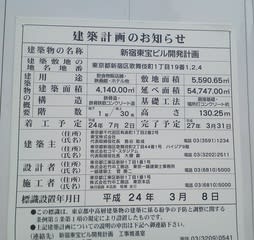

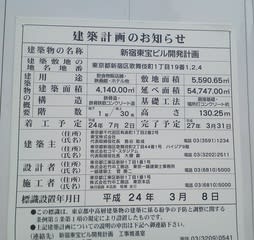

「コマ劇場」跡の再開発計画。着々と工事が進んでいます。花道通り(旧「蟹川」水路)の南に面しています。

「コマ劇場」跡の再開発計画。着々と工事が進んでいます。花道通り(旧「蟹川」水路)の南に面しています。

右手奥が「大久保病院」。

右手奥が「大久保病院」。

水源の一つに想定される「大久保病院」。豪華な建物です。

水源の一つに想定される「大久保病院」。豪華な建物です。

そこから歩いて来た道(「蟹川」跡を振り返る)。

そこから歩いて来た道(「蟹川」跡を振り返る)。

遠くに西武新宿駅が見えます。

遠くに西武新宿駅が見えます。

この先の駅舎下あたり(歩道との際)が水源地?

この先の駅舎下あたり(歩道との際)が水源地?

その足下の歩道には四方の地名のはめ込みが。同じ方向にある地名、取り合わせがおもしろい。沼津と沖縄、富士山と熊本・・・。それに東西南北の方向は合っているが、指す方向が微妙にアトランダム。

その足下の歩道には四方の地名のはめ込みが。同じ方向にある地名、取り合わせがおもしろい。沼津と沖縄、富士山と熊本・・・。それに東西南北の方向は合っているが、指す方向が微妙にアトランダム。

ようやく終点に着きました。今回は、自転車でなく徒歩で(ただし、2回に分けて)。行ったり来たり・・・、いい運動になりました。そして、歩いてみて初めて実感できる痕跡探しの旅でした。下流から上流(水源)へ。約5㎞、約30㍍の高低差(神田川からここまで)のようです(「今昔マップ」によれば、「西武新宿駅」付近が標高33㍍、神田川合流点が5㍍。標高を追っていくと流路も何となく類推できます。)。いろんな方々(TV番組も含めて)が「蟹川」跡を探訪していることにも驚き! 今度は、やはり「渋谷川」上流跡の探訪になりますか? それとも・・・。

「明治通り」方向。左の角が「日清食品」ビル。

「明治通り」方向。左の角が「日清食品」ビル。 道の途中にあった「新宿眼科画廊」きらびやかな布製の作品が回っていましたが。ネーミングがおもしろい。

道の途中にあった「新宿眼科画廊」きらびやかな布製の作品が回っていましたが。ネーミングがおもしろい。 「四季の道」入り口付近から来た道を振り返る。「新宿ゴールデン街」の北。一段と賑やかな通りになります。

「四季の道」入り口付近から来た道を振り返る。「新宿ゴールデン街」の北。一段と賑やかな通りになります。 「蟹川」跡。その後、都電が通っていました。

「蟹川」跡。その後、都電が通っていました。 左が「四季の道」かつて都電線路跡、右が「蟹川」流路の跡。

左が「四季の道」かつて都電線路跡、右が「蟹川」流路の跡。 「新宿遊歩道公園 四季の路」。

「新宿遊歩道公園 四季の路」。「新宿遊歩道公園 四季の路は、昭和45年3月に廃止された都電13系統(新宿駅前~水天宮前)の専用軌道敷を、新宿区が東京都より譲渡を受けて整備し、昭和49年6月24日に遊歩道公園として開園しました。

失われつつある都心の緑の回復と、住民が安心して憩える場を提供するため、ビルの谷間に武蔵野の面影をしのばせる緑を再現しました。

(「新宿区」HPより)

かつてのようす(HPより)。新宿駅方向を望む。

かつてのようす(HPより)。新宿駅方向を望む。 店舗の裏手を進む。かつては専用軌道でした。

店舗の裏手を進む。かつては専用軌道でした。

約260mの細い遊歩道で、ゴールデン街の脇を通り、遊歩道が続いています。緑は豊かなですが、「靖国通り」~「明治通り方向」の「裏道」「早道」といった感じで利用されています。

1960年代後半のようす。赤い線が現在の遊歩道。赤丸が「新田裏」地域。青い線が「蟹川」跡らしき道。○(明治通りと都電通りに挟まれた地域)にあるのが、旧「新宿区立四谷小学校」。戦後しばらく使われていましたが、1995(平成7)年に閉校。その跡地は、2008年から大手芸能プロダクション・吉本興業「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」のオフィスとして使われています。すぐ南に隣接する神社が「花園神社」。

1960年代後半のようす。赤い線が現在の遊歩道。赤丸が「新田裏」地域。青い線が「蟹川」跡らしき道。○(明治通りと都電通りに挟まれた地域)にあるのが、旧「新宿区立四谷小学校」。戦後しばらく使われていましたが、1995(平成7)年に閉校。その跡地は、2008年から大手芸能プロダクション・吉本興業「よしもとクリエイティブ・エージェンシー」のオフィスとして使われています。すぐ南に隣接する神社が「花園神社」。 案内図。

案内図。 「四季の路」をそのまま行くと、靖国通りへ。「蟹川」跡の道とは離れてしまいます。

「四季の路」をそのまま行くと、靖国通りへ。「蟹川」跡の道とは離れてしまいます。《新宿ゴールデン街》

歌舞伎町1丁目1番にある飲食屋街。新宿駅周辺には関東尾津組の尾津喜之助、飯島一家内山2代目和田組の和田薫、東京早野会初代分家安田組の安田朝信らのテキヤらが開いた闇市があったが、それらがGHQの意向により整理・撤廃が始まったのが昭和24年秋。様々な交渉、やりとりがあった末、露店は13系統の都電脇(現在地)へと移転が行われることになり、当時、都は転廃業者には更正資金を、集団移転をする業者にはマーケット建設資金の斡旋を行った。同26年暮れには都内の殆どの露店・闇市は消え去ったという。「三光商店街」といったこの街のマーケット、建物は木造3階建て地上部分は商店や店舗、2階は住居、3階は屋根裏部屋という構造の長屋だったが、同33年の売春防止法施行後、やがて現在の「ゴールデン街」と呼ばれる街の形を形成していくことになる。(上記の写真にも写っています。)

昭和39年東京オリンピック開催に伴い、国際都市東京という名目の下に、前述の売春防止法が施行されたり、風俗店に対する取締強化が行われた昭和40年代に、この街も一時は時代の流れに飲み込まれようとしていた時期がある。やがてゴールデン街として1950年代の雰囲気を残す昭和レトロな街並みが人気を得て活況を呈するが、バブル期の平成2~12年頃、この場所も地上げの嵐に見舞われる。

再開発を目論む西武の堤義明が銀行から巨額の融資を受け、たった3、4坪の土地と建物を億単位で買収、一時テナントの立ち退き料は1000万円を越えていたという。一時200軒を越えた飲み屋がひしめいていたゴールデン街は140軒以下となり、虫食いだらけ。また平成7~15年にかけ6件の火災が起きているが、その内の何件かは地上げ絡みの不審火と見られている。

平成12年3月1日より施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(いわゆる「定期借家法」)により、地権者が再開発をいずれ考えているにしても立ち退き料を考えずにスペースを貸せるようになったことで、さまざまな店が出店、再びゴールデン街に人が集まってくるようになった。

現在約250軒の店舗があり、戦後、この街が誕生して以来最も賑わっている最盛期にあるといってもいいかもしれない。再開発自体が頓挫し、計画そのものがなくなってしまったということが背景にある。

以上、『東京の地名の由来 東京23区辞典』から一部引用。このHPは微々入り細に入りよくここまで徹底して調べ上げたという内容で、いつも大いに参考にさせていただいています。(《歌舞伎町》の項も同HPからの拝借しました。)

《歌舞伎町》

もと角筈村の内。江戸時代は大筒角場(試射場)の一部・旗本石川氏ほかの武家地・大久保の森林。かつてのコマ劇場の所は戸山・早稲田を流れた蟹川の谷頭の一つで池というか沼というか森林の湿地帯だったという。平成20年新宿コマ劇場閉館のことが伝えられた時の土地の人へのインタビュー時に「昔は沼で葦が一面に生えていたよ」といっていたから、そう遠くない昔にはそういう景観だったのだろう。府立第五女学校(都立富士高校の前身)の写真では沼は写ってないが、周りに建物は全くない。この湧水・湿地帯からの蟹川の流れが「大窪の沢」で、大久保の地名の由来だ。

明治に入ると大村子爵の所有となり〝大村の森〟と呼ばれて有名な鴨場となった。同22年柏木村と角筈村が合併して淀橋町となり角筈はその大字とされた。大村の森は明治30年代に尾張屋銀行の頭取峯島茂兵衛が買い取って森林を伐採し、淀橋浄水場の開設のため掘り上げた土で沼を埋め、沢もならしたため、今度は〝尾張の原〝と呼ばれるようになり、大正9年にはコマ劇場のところに府立五女が開校、花も羨む乙女の花園となった。四月女学校の桜木の爛漫たる美しさは譬えようがなかったという。女学生の似合う町だった。

昭和7年淀橋区が成立して角筈1丁目の内となり、そして戦災、新宿は一面焼野原となった。同23年4月1日角筈1丁目の北半と東大久保3丁目の一部をあわせて歌舞伎町とした。昭和53年歌舞伎町に東大久保3丁目・角筈1~2丁目・柏木1丁目の各一部をあわせた町域を1丁目、西大久保1丁目の一部を2丁目として現行の「歌舞伎町」が新住居表示を完了した。

(参考資料:「東京都住居表示に関する資料」『新宿区史』『新宿区町名誌』など)

《歌舞伎町の由来》

昭和20年角筈一丁目北町町会長鈴木喜兵衛は、復興協力会を立ち上げて府立五女(中野区に移って富士高校)の跡地を含む一帯を、銀座と浅草をミックスしたような庶民娯楽センターにして、歌舞伎の「菊座」をはじめとして映画館・演芸場・ダンスホールなどを集中した歓楽街を作ろうと計画、区画整理を行い、昭和23年角筈1丁目の北半と東大久保の一部を併せた町域を、時の都知事安井誠一郎が「歌舞伎町」と命名した。名付け親は地域にふさわしい名前ということで都建設局長石川栄耀(ひであき)が「歌舞伎座建設が目的なら」と提案したのが採用されたものだ。しかし種々の理由により歌舞伎劇場建設は頓挫した。そこで計画されたのが日米合弁の国際百貨店構想だが、それも資金のめどが立たず不発におわった。それで当時日本各地で開かれていた内国博覧会を開催することとし、同25年東京産業文化平和博覧会を開催したが6千万円もの大赤字を背負い込んだ。しかし怪我の功名、残った施設が娯楽施設に転用できて、結果として本来の目的が達成できることとなった。この町が歓楽街になったのは同28年頃からで、同31年「菊座」に代わる「新宿コマ劇場」が誕生し、同32年頃に追分(伊勢丹百貨店の一帯)の賑わいを抜いた。菊座こそ立ち上がらなかったがコマ劇場は庶民娯楽の殿堂として君臨した。なお戦前、新宿3丁目33番三越南館(大塚家具)のところに新歌舞伎座があった。

以下足早に。

いよいよ歌舞伎町の繁華街に。

いよいよ歌舞伎町の繁華街に。 何だかかつての川の流れを想像できそうな道筋。

何だかかつての川の流れを想像できそうな道筋。 ここも、川筋らしい曲がり方の道路。

ここも、川筋らしい曲がり方の道路。 「コマ劇場」跡の再開発計画。着々と工事が進んでいます。花道通り(旧「蟹川」水路)の南に面しています。

「コマ劇場」跡の再開発計画。着々と工事が進んでいます。花道通り(旧「蟹川」水路)の南に面しています。 右手奥が「大久保病院」。

右手奥が「大久保病院」。 水源の一つに想定される「大久保病院」。豪華な建物です。

水源の一つに想定される「大久保病院」。豪華な建物です。 そこから歩いて来た道(「蟹川」跡を振り返る)。

そこから歩いて来た道(「蟹川」跡を振り返る)。 遠くに西武新宿駅が見えます。

遠くに西武新宿駅が見えます。 この先の駅舎下あたり(歩道との際)が水源地?

この先の駅舎下あたり(歩道との際)が水源地? その足下の歩道には四方の地名のはめ込みが。同じ方向にある地名、取り合わせがおもしろい。沼津と沖縄、富士山と熊本・・・。それに東西南北の方向は合っているが、指す方向が微妙にアトランダム。

その足下の歩道には四方の地名のはめ込みが。同じ方向にある地名、取り合わせがおもしろい。沼津と沖縄、富士山と熊本・・・。それに東西南北の方向は合っているが、指す方向が微妙にアトランダム。ようやく終点に着きました。今回は、自転車でなく徒歩で(ただし、2回に分けて)。行ったり来たり・・・、いい運動になりました。そして、歩いてみて初めて実感できる痕跡探しの旅でした。下流から上流(水源)へ。約5㎞、約30㍍の高低差(神田川からここまで)のようです(「今昔マップ」によれば、「西武新宿駅」付近が標高33㍍、神田川合流点が5㍍。標高を追っていくと流路も何となく類推できます。)。いろんな方々(TV番組も含めて)が「蟹川」跡を探訪していることにも驚き! 今度は、やはり「渋谷川」上流跡の探訪になりますか? それとも・・・。