藍染川は日暮里の高台、文京区側を流れていた谷田川(藍染本流)の氾濫防止として、西日暮里の京成高架線付近までトンネルで分水、排水路として大正7(1918)年に造られました。昭和35(1960)年に保健衛生上の問題などにより全面トンネル化され、現在は道路になっていますが、トンネルを流れる藍染川幹線は三河島水再生センターで下水処理をされ隅田川へ放流されています。

「藍染川」の終点。京成線・隅田川橋梁脇。

「藍染川」の終点。京成線・隅田川橋梁脇。

( さんより。)

さんより。)

「西日暮里の京成高架線付近までトンネルで分水、排水路として大正7(1918)年に造られました」とありますが、「東京都下水道局」のHPには、「大正2年、東京市下水道設計による最初の工事に着工(台東区龍泉二丁目付近)」とありましたから、このトンネルもかなり初期の頃に造られ、約100年の歴史を重ねていたことが分かります。

今年の下水道局のカレンダーに載っている、とのことでしたが、ひょんなことからそのカレンダーを入手しました。

(「2013年下水道カレンダー」より)

(「2013年下水道カレンダー」より)

煉瓦のブロックで固められ、重厚な感じすらある内部のようす。他の写真も見応えのあるものでした。

6枚の撮影者は白汚 零(しらお・れい)さん。プロフィール(「jinbochogarou.com/shirao%20profile.html」)によれば、

1965年 高知県生まれ。

1989年 東京写真専門学校卒業。

スクール・オブ・ビジュアルアーツ(ニューヨーク)に全学費奨学生として入学。

1991年 芸術学士号(BFA)取得。

1991年 ヘリオギャラリー(ニューヨーク)主催国際写真コンペティション最優秀賞受賞。

1992年 帰国後フリーランスカメラマンとなる。

1999年 富士フォトサロン新人賞受賞。

2000年 上野彦馬賞日本写真芸術学会奨励賞受賞。

2010年 写真集「地下水道」上梓。

2010年 国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」受賞。

2011年 さがみはら写真新人奨励賞受賞。

個展・グループ展多数

とのこと。また

白汚零Ray Shiraoウェブポートフォリオ - So-net

(www014.upp.so-net.ne.jp/RayShirao/)

穴写真家、白汚零(しらお れい)のホームページ。下水道、鍾乳洞など穴があったら入りたい方はぜひお入りください。水道管や沖縄の亀甲墓の写真もあります。

と。

HPを訪れると、「胎内都市」「窟にて」「導管」「細道」「カミヌクー」というジャンル(?)ごとの写真が掲載されていました。まさに「穴」に徹底してこだわり、魅せられた(魅せようとする)写真家のようです。今まで接したことのない分野でした(そもそも写真という分野自体にも)。

「原点・自分探し」(ある意味での胎内回帰)をこうしたかたちで完結させようという表現方法とお見受けしました。

JR高架線の東側。このあたりからトンネルではなくなっていたようだ。「さくら水産西日暮里店」の店の横。「藍染川幹線」の上にお店があるような印象。このごついコンクリート製のものはかつての橋の一部?

JR高架線の東側。このあたりからトンネルではなくなっていたようだ。「さくら水産西日暮里店」の店の横。「藍染川幹線」の上にお店があるような印象。このごついコンクリート製のものはかつての橋の一部?

横から見たところ。

横から見たところ。

その幅に沿って道路のようすが異なる。いかにも開渠だったころの名残り。

その幅に沿って道路のようすが異なる。いかにも開渠だったころの名残り。

「藍染川」の終点。京成線・隅田川橋梁脇。

「藍染川」の終点。京成線・隅田川橋梁脇。(

さんより。)

さんより。)「西日暮里の京成高架線付近までトンネルで分水、排水路として大正7(1918)年に造られました」とありますが、「東京都下水道局」のHPには、「大正2年、東京市下水道設計による最初の工事に着工(台東区龍泉二丁目付近)」とありましたから、このトンネルもかなり初期の頃に造られ、約100年の歴史を重ねていたことが分かります。

今年の下水道局のカレンダーに載っている、とのことでしたが、ひょんなことからそのカレンダーを入手しました。

(「2013年下水道カレンダー」より)

(「2013年下水道カレンダー」より)

煉瓦のブロックで固められ、重厚な感じすらある内部のようす。他の写真も見応えのあるものでした。

6枚の撮影者は白汚 零(しらお・れい)さん。プロフィール(「jinbochogarou.com/shirao%20profile.html」)によれば、

1965年 高知県生まれ。

1989年 東京写真専門学校卒業。

スクール・オブ・ビジュアルアーツ(ニューヨーク)に全学費奨学生として入学。

1991年 芸術学士号(BFA)取得。

1991年 ヘリオギャラリー(ニューヨーク)主催国際写真コンペティション最優秀賞受賞。

1992年 帰国後フリーランスカメラマンとなる。

1999年 富士フォトサロン新人賞受賞。

2000年 上野彦馬賞日本写真芸術学会奨励賞受賞。

2010年 写真集「地下水道」上梓。

2010年 国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」受賞。

2011年 さがみはら写真新人奨励賞受賞。

個展・グループ展多数

とのこと。また

白汚零Ray Shiraoウェブポートフォリオ - So-net

(www014.upp.so-net.ne.jp/RayShirao/)

穴写真家、白汚零(しらお れい)のホームページ。下水道、鍾乳洞など穴があったら入りたい方はぜひお入りください。水道管や沖縄の亀甲墓の写真もあります。

と。

HPを訪れると、「胎内都市」「窟にて」「導管」「細道」「カミヌクー」というジャンル(?)ごとの写真が掲載されていました。まさに「穴」に徹底してこだわり、魅せられた(魅せようとする)写真家のようです。今まで接したことのない分野でした(そもそも写真という分野自体にも)。

「原点・自分探し」(ある意味での胎内回帰)をこうしたかたちで完結させようという表現方法とお見受けしました。

JR高架線の東側。このあたりからトンネルではなくなっていたようだ。「さくら水産西日暮里店」の店の横。「藍染川幹線」の上にお店があるような印象。このごついコンクリート製のものはかつての橋の一部?

JR高架線の東側。このあたりからトンネルではなくなっていたようだ。「さくら水産西日暮里店」の店の横。「藍染川幹線」の上にお店があるような印象。このごついコンクリート製のものはかつての橋の一部?  横から見たところ。

横から見たところ。 その幅に沿って道路のようすが異なる。いかにも開渠だったころの名残り。

その幅に沿って道路のようすが異なる。いかにも開渠だったころの名残り。

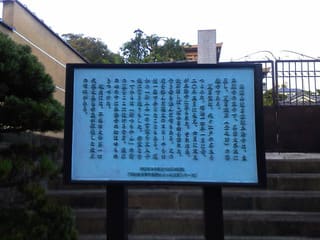

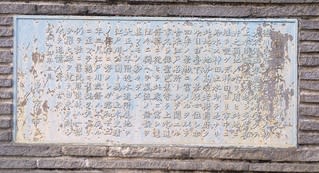

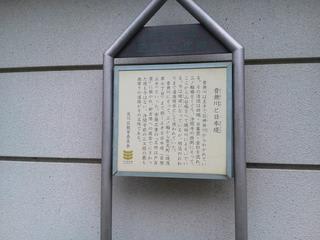

「旧町名案内」。水道端。図書館前。そこには重要なことが書かれてありました。

「旧町名案内」。水道端。図書館前。そこには重要なことが書かれてありました。

より。大変興味深い記事がありました。

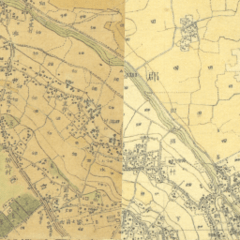

より。大変興味深い記事がありました。 (「歴史的農業環境閲覧システム」より)当時も明治時代もそして今でも、神田上水の道筋はまったく変わらずにある。道の真ん中の破線になっているのが暗渠だったようだ。現在の「巻石通り」。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)当時も明治時代もそして今でも、神田上水の道筋はまったく変わらずにある。道の真ん中の破線になっているのが暗渠だったようだ。現在の「巻石通り」。

北側の小日向台地上は寺町になっている。

北側の小日向台地上は寺町になっている。 夏目漱石の菩提寺である「本法寺」。

夏目漱石の菩提寺である「本法寺」。 坂道の多い町。

坂道の多い町。 区立金富小学校脇。「金富」のいわれは定かならず。この小学校、校舎と校庭(グランド)の間には、お寺がどっしりと構えていました。寺町ならではの光景。

区立金富小学校脇。「金富」のいわれは定かならず。この小学校、校舎と校庭(グランド)の間には、お寺がどっしりと構えていました。寺町ならではの光景。 「旧町名案内」大和町。そこには、源頼朝にまつわる北野神社(牛天神)の縁起が記されています。当時、小日向台地の崖下は海(東京湾)だったようです。

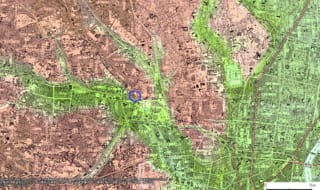

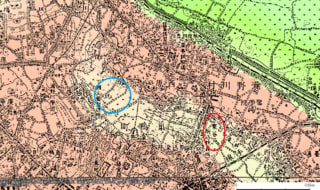

「旧町名案内」大和町。そこには、源頼朝にまつわる北野神社(牛天神)の縁起が記されています。当時、小日向台地の崖下は海(東京湾)だったようです。 (「今昔マップ」より)青い○が牛天神。標高は21㍍で、後楽園付近は5㍍。現在の地図からも東京湾の入り江が深く入り込んでいたことが分かります。(緑色の部分が標高の低いところ。)

(「今昔マップ」より)青い○が牛天神。標高は21㍍で、後楽園付近は5㍍。現在の地図からも東京湾の入り江が深く入り込んでいたことが分かります。(緑色の部分が標高の低いところ。) (「歴史的農業環境閲覧システム」より)中央左に「北野社」。下方の流れが「神田上水」。このあたりから、開渠になる。右下が後楽園方向。現在の「牛天神下」交差点付近。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)中央左に「北野社」。下方の流れが「神田上水」。このあたりから、開渠になる。右下が後楽園方向。現在の「牛天神下」交差点付近。 遠くに「後楽園遊園地」。

遠くに「後楽園遊園地」。 「巻石通り」を望む。

「巻石通り」を望む。 「小石川後楽園案内図」。左下の道が「巻石通り(神田上水)」。

「小石川後楽園案内図」。左下の道が「巻石通り(神田上水)」。 築地塀の石垣。江戸城鍛冶橋門北側の外堀跡から出土した石垣の石材を使って再現した、とのこと。

築地塀の石垣。江戸城鍛冶橋門北側の外堀跡から出土した石垣の石材を使って再現した、とのこと。 すでに園外の街灯の明かりが。

すでに園外の街灯の明かりが。

(「同」)上方を流れているのが神田上水。

(「同」)上方を流れているのが神田上水。 (「同」)東側を開渠で流れていく。

(「同」)東側を開渠で流れていく。

しばらく進むと、暗渠になり、南に向かう。「神田川」に架かる中央の橋が「水道橋」、右端の橋が「万年筧」。一方は、神田・日本橋方向へ、もう一方は内堀方向へ、辻、辻を曲がりながら流れていたことが分かる。青色の点線。

しばらく進むと、暗渠になり、南に向かう。「神田川」に架かる中央の橋が「水道橋」、右端の橋が「万年筧」。一方は、神田・日本橋方向へ、もう一方は内堀方向へ、辻、辻を曲がりながら流れていたことが分かる。青色の点線。 神田川・水道橋のほとりにある「案内板」。黄色い線が「神田上水」。

神田川・水道橋のほとりにある「案内板」。黄色い線が「神田上水」。 水道橋のたもとにあるレリーフ。かつての「水道橋」のようすを描いている。

水道橋のたもとにあるレリーフ。かつての「水道橋」のようすを描いている。 現在の「水道橋」という表示。

現在の「水道橋」という表示。 橋の上からの「神田川」の流れ。

橋の上からの「神田川」の流れ。

正面左の「巻石通り」。分岐点に「神田上水」跡という説明板あり。

正面左の「巻石通り」。分岐点に「神田上水」跡という説明板あり。 神田川側を望む。緩い下り坂になっている。

神田川側を望む。緩い下り坂になっている。 途中で見かけた工事現場。関東ローム層?の赤土・粘土の地層が。関東ローム層も一段深く掘り下げれば、そこそこの強度があったという。

途中で見かけた工事現場。関東ローム層?の赤土・粘土の地層が。関東ローム層も一段深く掘り下げれば、そこそこの強度があったという。 北側は、こうした坂道ばかり。工事現場からも分かるように、相当の高低差があります。

北側は、こうした坂道ばかり。工事現場からも分かるように、相当の高低差があります。

">(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。曲がりくねった道が「神田上水」。「後楽園」近くで再び開渠となる。カギ型に曲がる大きな流れが江戸川(現在の名称は「神田川」)。

">(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。曲がりくねった道が「神田上水」。「後楽園」近くで再び開渠となる。カギ型に曲がる大きな流れが江戸川(現在の名称は「神田川」)。 町名も南側は「水道」。また、「水道」という名が付された施設も。一本南側の道沿いにある「水道交流館」。

町名も南側は「水道」。また、「水道」という名が付された施設も。一本南側の道沿いにある「水道交流館」。 中央の曲がりくねった道が「神田上水」跡。

中央の曲がりくねった道が「神田上水」跡。 旧町名案内。「小日向水道町」。説明の中に、「水道」と付されたのは、「神田上水」の土ざらえを定時に行うこと(「定浚―じょうざらえ―」)を命じられたもの、とある。

旧町名案内。「小日向水道町」。説明の中に、「水道」と付されたのは、「神田上水」の土ざらえを定時に行うこと(「定浚―じょうざらえ―」)を命じられたもの、とある。 心なしか少し上って曲がっていく道。

心なしか少し上って曲がっていく道。 小日向台地を削って流れを築いたようだ。

小日向台地を削って流れを築いたようだ。 振り返って来た道を望む。ほぼ平坦な道だった。

振り返って来た道を望む。ほぼ平坦な道だった。 「区立水道端図書館」。

「区立水道端図書館」。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)「江戸川」と「神田上水」との分水地点。「関口」という地名もこれに由来しているようだが。

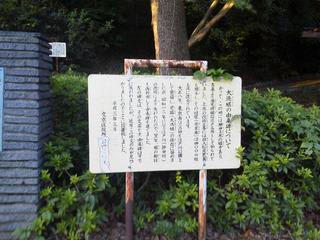

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)「江戸川」と「神田上水」との分水地点。「関口」という地名もこれに由来しているようだが。 説明板。

説明板。 「大滝橋」より「江戸川(神田川)」上流を望む。

「大滝橋」より「江戸川(神田川)」上流を望む。 少し広くなったところ。児童公園になっている。上の明治初期の地図では少し水路が広がり、堰があったあたりか?

少し広くなったところ。児童公園になっている。上の明治初期の地図では少し水路が広がり、堰があったあたりか? 「堰」の一部の遺構。

「堰」の一部の遺構。 上流側。

上流側。 説明板。

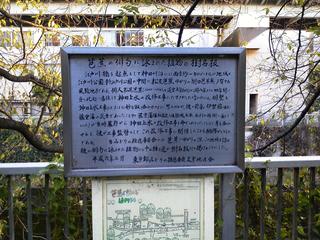

説明板。 「大洗堰由来碑」

「大洗堰由来碑」 説明板。

説明板。 左岸は切り立った崖。崖伝いに東の方に流れていた。

左岸は切り立った崖。崖伝いに東の方に流れていた。 大滝橋の一つ下の橋から江戸川の下流を望む。

大滝橋の一つ下の橋から江戸川の下流を望む。 里程標。みなもと↑18.6キロ、すみだがわ↓6.0キロ。

里程標。みなもと↑18.6キロ、すみだがわ↓6.0キロ。 ヒガンバナ。別名曼珠沙華。

ヒガンバナ。別名曼珠沙華。 上流を望む。

上流を望む。 芭蕉の俳句に詠まれた植物の樹木名板。ここに、芭蕉と神田上水との関連が記されています。

芭蕉の俳句に詠まれた植物の樹木名板。ここに、芭蕉と神田上水との関連が記されています。 首都高池袋線。江戸川橋の上。

首都高池袋線。江戸川橋の上。

(「同」)右(東)端、江戸川に架かっていた橋が「江戸川橋」。

(「同」)右(東)端、江戸川に架かっていた橋が「江戸川橋」。 赤い○。大きな橋であったことが分かる。「神田上水」は、その北側を東西に流れていた。

赤い○。大きな橋であったことが分かる。「神田上水」は、その北側を東西に流れていた。

歩道には花壇が並び、地元の方々の整備が行き届いています。

歩道には花壇が並び、地元の方々の整備が行き届いています。 それほど交通量も多くなく、歩道も広い。でもなんだか歩きにくい。どうも歩道が傾いています。

それほど交通量も多くなく、歩道も広い。でもなんだか歩きにくい。どうも歩道が傾いています。 けっこうな角度。開渠だったころの川との仕切り壁をそのままにして歩道をつくった? 車道部分(藍染川跡?)が盛り上がっています。

けっこうな角度。開渠だったころの川との仕切り壁をそのままにして歩道をつくった? 車道部分(藍染川跡?)が盛り上がっています。 この段差はどうしてできたのでしょうか?

この段差はどうしてできたのでしょうか? 車道と歩道と微妙な舗装の違いが。

車道と歩道と微妙な舗装の違いが。 かなりの幅で続いていた工場。

かなりの幅で続いていた工場。 どういう工場だったのでしょうか。「禁煙」の表示や人名が残されています。

どういう工場だったのでしょうか。「禁煙」の表示や人名が残されています。 工場の名が。

工場の名が。 フックのようなものが高架の壁にそのまま残っていました。

フックのようなものが高架の壁にそのまま残っていました。 このお店はどういう商品を扱っていたのでしょうか?

このお店はどういう商品を扱っていたのでしょうか? 入口のタイルの部分が残っていました。

入口のタイルの部分が残っていました。 明治通りにぶつかります。左が「新三河島駅」。

明治通りにぶつかります。左が「新三河島駅」。 日暮里方向を望む。

日暮里方向を望む。 ここからは「藍染川通り」となります。

ここからは「藍染川通り」となります。 取り壊した隣の家の姿。

取り壊した隣の家の姿。 「花の木橋」交差点。スカイライナーが通過中。暗渠になる前は、大きな橋が架かっていたようです。

「花の木橋」交差点。スカイライナーが通過中。暗渠になる前は、大きな橋が架かっていたようです。 新三河島駅方向を望む。

新三河島駅方向を望む。 都電荒川線を越える。町屋駅方向を望む。

都電荒川線を越える。町屋駅方向を望む。 隅田川方向を望む。幾分カーブしているところが河川跡らしく感じます。右手が「荒川自然公園」。この公園は、「三河島水再生センター」の水処理施設の上部空間にあたります。

隅田川方向を望む。幾分カーブしているところが河川跡らしく感じます。右手が「荒川自然公園」。この公園は、「三河島水再生センター」の水処理施設の上部空間にあたります。

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 京成町屋駅のホームから隅田川方向を望む。

京成町屋駅のホームから隅田川方向を望む。

のHPより。)

のHPより。) 日暮里駅前ロータリーの「太田道灌」像。

日暮里駅前ロータリーの「太田道灌」像。 「舎人ライナー」。様変わりの日暮里駅前。

「舎人ライナー」。様変わりの日暮里駅前。 「立ち呑み酒屋」。以前は、ごみごみした街中にこうした飲み屋さんがありました。立派なビルに入っていても、コンセプトは変わらないことに敬服。

「立ち呑み酒屋」。以前は、ごみごみした街中にこうした飲み屋さんがありました。立派なビルに入っていても、コンセプトは変わらないことに敬服。 廃線を見つけた。線路の途切れた辺りが元の水路?

廃線を見つけた。線路の途切れた辺りが元の水路? この辺りだけが雑草に覆われている。

この辺りだけが雑草に覆われている。 「さくら水産」から尾久橋通りを望む。

「さくら水産」から尾久橋通りを望む。 「藍染川西通り」。西日暮里駅近く。尾久橋通り際。

「藍染川西通り」。西日暮里駅近く。尾久橋通り際。 振り返って尾久橋通り方向を望む。

振り返って尾久橋通り方向を望む。 JR貨物線の踏切を越えると、京成線高架沿いに直線で進みます。

JR貨物線の踏切を越えると、京成線高架沿いに直線で進みます。 京成電車がまだなかったころのようす。赤い線が「藍染川」。(「今昔マップ」より)

京成電車がまだなかったころのようす。赤い線が「藍染川」。(「今昔マップ」より) まだ暗渠にならない前のようす。(「同」)京成電車は藍染川に沿うように建設されたことが分かります。○は、「花の木橋」。大きな○は汚染水処理場。

まだ暗渠にならない前のようす。(「同」)京成電車は藍染川に沿うように建設されたことが分かります。○は、「花の木橋」。大きな○は汚染水処理場。 現在のようす。(「同」)

現在のようす。(「同」)

斜めに入る道が音無川跡の道。左が台東区、右が荒川区。

斜めに入る道が音無川跡の道。左が台東区、右が荒川区。 「尾久橋通り」の向かいの高層マンションの先が来た道(音無川跡)。

「尾久橋通り」の向かいの高層マンションの先が来た道(音無川跡)。 右が荒川区、左が台東区。道は微妙にカーブしている。

右が荒川区、左が台東区。道は微妙にカーブしている。 奥に見える路地? が台東区と荒川区の区界となっている。右の建物が荒川区、左の建物が台東区。

奥に見える路地? が台東区と荒川区の区界となっている。右の建物が荒川区、左の建物が台東区。 ずうっと奥まで細く続く。区界は西側のJR線を越えていく。この先「音無川」跡は荒川区内に。ということは、ここで「goo」の明治期の地図も掲載されなくなるというわけ。

ずうっと奥まで細く続く。区界は西側のJR線を越えていく。この先「音無川」跡は荒川区内に。ということは、ここで「goo」の明治期の地図も掲載されなくなるというわけ。 「羽二重団子」。角に「王子街道」という道標。「音無川」が王子から流れてきているという証。正面の道が「芋坂」。

「羽二重団子」。角に「王子街道」という道標。「音無川」が王子から流れてきているという証。正面の道が「芋坂」。 「芋坂」から通りを望む。

「芋坂」から通りを望む。

「子規の句碑」。

「子規の句碑」。 「芋坂」の説明板。

「芋坂」の説明板。

上の赤丸が善性寺、下の大きな赤丸が芋坂と思われる。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

上の赤丸が善性寺、下の大きな赤丸が芋坂と思われる。(「歴史的農業環境閲覧システム」より) 意外に狭い敷地。掲示されていた写真。

意外に狭い敷地。掲示されていた写真。 慶応4年(1868年)、上野の山での官軍との戦いに敗れた「彰義隊」が「芋坂」を逃げ落ちて行った、と。

慶応4年(1868年)、上野の山での官軍との戦いに敗れた「彰義隊」が「芋坂」を逃げ落ちて行った、と。 「芋坂跨線橋」。JR線に架かる歩道橋。

「芋坂跨線橋」。JR線に架かる歩道橋。 芋坂跨線橋からスカイツリーを望む。

芋坂跨線橋からスカイツリーを望む。 渡りきった谷中側にある説明碑。「芋坂」。

渡りきった谷中側にある説明碑。「芋坂」。 坂の由来。

坂の由来。 「正岡子規と当店」。

「正岡子規と当店」。

明治10年代のようす。(「同」より)

明治10年代のようす。(「同」より) 「将軍橋と芋坂(善性寺)」の説明板。

「将軍橋と芋坂(善性寺)」の説明板。 門前の通り。音無川跡の道。

門前の通り。音無川跡の道。 「東京消防庁荒川消防署音無川出張所」。

「東京消防庁荒川消防署音無川出張所」。 消防車。表示が「音無川」となっている(○のところ)。

消防車。表示が「音無川」となっている(○のところ)。 「日暮里駅」前より音無川跡(来た道)を振り返る。久々にやってきて、大きく変貌した駅前のようすにびっくり! かつては安い大衆酒場があったり、ラーメン屋があったり、と雑然とした町並みだった。

「日暮里駅」前より音無川跡(来た道)を振り返る。久々にやってきて、大きく変貌した駅前のようすにびっくり! かつては安い大衆酒場があったり、ラーメン屋があったり、と雑然とした町並みだった。 中里付近の音無川。

中里付近の音無川。 石神井川との分岐点付近。蛇行している川は石神井川。飛鳥山の東側に流れていくのが音無川。

石神井川との分岐点付近。蛇行している川は石神井川。飛鳥山の東側に流れていくのが音無川。

「笹の雪」。

「笹の雪」。

HPより。

HPより。

(以上、「Wikipedia」より。写真も。)

(以上、「Wikipedia」より。写真も。)

「音無川」跡の道と明治通りとの交叉するところにあった酒屋さんの店先に大きな宣伝が。そこには「山口の山奥の小さな酒蔵」とありました。

「音無川」跡の道と明治通りとの交叉するところにあった酒屋さんの店先に大きな宣伝が。そこには「山口の山奥の小さな酒蔵」とありました。 「子規庵」正面。

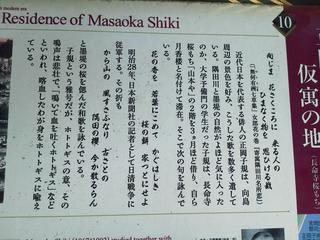

「子規庵」正面。 鶯谷の方から来ると、ラブホテルが建ち並ぶ脇を通ってくることに。ここから日暮里にかけては住宅街。

鶯谷の方から来ると、ラブホテルが建ち並ぶ脇を通ってくることに。ここから日暮里にかけては住宅街。 「子規庵」裏手。言ってみれば長屋。ここに日本文芸史的にはそうそうたるメンバーが集っていたことが特筆すべき事柄。

「子規庵」裏手。言ってみれば長屋。ここに日本文芸史的にはそうそうたるメンバーが集っていたことが特筆すべき事柄。

掲示板。建物正面の門扉・飾り格子(細工物)が、俳諧雑誌「ホトトギス」の表紙を飾ったデザインを模したものとの解説がありました。

掲示板。建物正面の門扉・飾り格子(細工物)が、俳諧雑誌「ホトトギス」の表紙を飾ったデザインを模したものとの解説がありました。 正面入り口。2階窓と扉に注目。「蔵」をイメージしたそうで、立派な建物です。

正面入り口。2階窓と扉に注目。「蔵」をイメージしたそうで、立派な建物です。 正面に大きな垂れ幕。「遠足の十人ばかり花の雨 子規」。

正面に大きな垂れ幕。「遠足の十人ばかり花の雨 子規」。 入ってすぐのところにある子規の「ブロンズ像」。

入ってすぐのところにある子規の「ブロンズ像」。 建物脇の子規の短歌。

建物脇の子規の短歌。 「道後公園」入り口の子規と漱石の句碑。

「道後公園」入り口の子規と漱石の句碑。 「子規堂」。伊予鉄「松山市」駅近く。子規が17歳で上京する迄住んでいた居宅の復元。帰りの飛行機までの時間がなくて、残念ながら、見学は省略。

「子規堂」。伊予鉄「松山市」駅近く。子規が17歳で上京する迄住んでいた居宅の復元。帰りの飛行機までの時間がなくて、残念ながら、見学は省略。 JR松山駅前にある子規の大きな句碑。

JR松山駅前にある子規の大きな句碑。 正岡子規記念野球場。公園の真ん中にある草野球場。公園内のベストポジションにあることには、深い因縁があります。

正岡子規記念野球場。公園の真ん中にある草野球場。公園内のベストポジションにあることには、深い因縁があります。 記念碑。「春風や まりを投げたき 草の原」(子規)。

記念碑。「春風や まりを投げたき 草の原」(子規)。 隅田公園内。

隅田公園内。 大学予備門在学中の頃。

大学予備門在学中の頃。 正面。

正面。

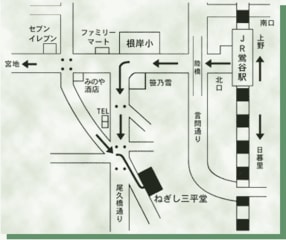

「三平堂」前の路地。下町的な雰囲気。

「三平堂」前の路地。下町的な雰囲気。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)

(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)

「明治通り」を越えたところにあった家屋。昔ながらの切妻造りでした。川沿い(暗渠沿い)に古くから商店街をなしていたことが分かります。周囲が近代的な建築になっている中で、さりげない存在感がありました。

「明治通り」を越えたところにあった家屋。昔ながらの切妻造りでした。川沿い(暗渠沿い)に古くから商店街をなしていたことが分かります。周囲が近代的な建築になっている中で、さりげない存在感がありました。

広い道ですが、少し左右にカーブしていて、かつての河川跡らしい道のようす。右が荒川区、左が台東区。

広い道ですが、少し左右にカーブしていて、かつての河川跡らしい道のようす。右が荒川区、左が台東区。 通りに面したところにあった冠木門。古い感じだが、特に説明などはなかった。「ラホール根岸」というマンション。

通りに面したところにあった冠木門。古い感じだが、特に説明などはなかった。「ラホール根岸」というマンション。 その先を少し行くと、区界は左に折れて狭く曲がりくねった道へ。ここからしばらく細く曲がる道が続く。右が荒川区、左が台東区。

その先を少し行くと、区界は左に折れて狭く曲がりくねった道へ。ここからしばらく細く曲がる道が続く。右が荒川区、左が台東区。 「粋な」黒塀。かつての水路跡沿い。

「粋な」黒塀。かつての水路跡沿い。 事務所、民家などの建ち並ぶ広い路地を右に左に進みます。

事務所、民家などの建ち並ぶ広い路地を右に左に進みます。 振り返って下流跡を望む。

振り返って下流跡を望む。 けっこう曲がっていますが、かつての流れの曲がり具合よりも整然としている感じ。

けっこう曲がっていますが、かつての流れの曲がり具合よりも整然としている感じ。 角にあったお店。このお店は、台東区根岸。右が荒川区。

角にあったお店。このお店は、台東区根岸。右が荒川区。 下町らしい路地裏。

下町らしい路地裏。 お寺の脇から振り返ったところ。道(水路跡)は左に曲がっていきます。

お寺の脇から振り返ったところ。道(水路跡)は左に曲がっていきます。 左奥から来て少し広い道路を横切って進みます。正面が「御行の松」で有名な西蔵院。右が台東区、左が荒川区。

左奥から来て少し広い道路を横切って進みます。正面が「御行の松」で有名な西蔵院。右が台東区、左が荒川区。 「御行の松」。

「御行の松」。 より。)

より。) 直角に曲がる。奥が台東区、手前が荒川区。

直角に曲がる。奥が台東区、手前が荒川区。 少し広く車も行き来する通りに出てきました。通り沿いの古い建物。切り妻造りの家の格好がそのまま。裏の方にも古いお家が残されています。

少し広く車も行き来する通りに出てきました。通り沿いの古い建物。切り妻造りの家の格好がそのまま。裏の方にも古いお家が残されています。 振り返ったところ。ゆるく曲がった道がかつての「音無川」の流路を想像させます。奥が下流。左が荒川区、右が台東区。

振り返ったところ。ゆるく曲がった道がかつての「音無川」の流路を想像させます。奥が下流。左が荒川区、右が台東区。 「尾久橋通り」にぶつかります。「竹台高校前」という信号機。「音無川」は通りを越えた右の奥の方から流れてきました。

「尾久橋通り」にぶつかります。「竹台高校前」という信号機。「音無川」は通りを越えた右の奥の方から流れてきました。 (「歴史的農業環境閲覧システム」より)曲がりながら東北へ向かう流れが「音無川」。その北側が「北豊島郡」(荒川区)側。町家も川を境に広がっていきません。市中と市外との関係?

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)曲がりながら東北へ向かう流れが「音無川」。その北側が「北豊島郡」(荒川区)側。町家も川を境に広がっていきません。市中と市外との関係?

(「同」)上の地図の続き。日暮里付近のようす。道に沿って西北から流れてきています。左が谷中・上野台地。まだ鉄道は通っていません。

(「同」)上の地図の続き。日暮里付近のようす。道に沿って西北から流れてきています。左が谷中・上野台地。まだ鉄道は通っていません。

右が荒川区、左が台東区。この道幅がかつての流れ「思川」だとすると、ちょっと川幅が広すぎる感じですが、「音無川」本体は川幅十㍍近くあったようです。

右が荒川区、左が台東区。この道幅がかつての流れ「思川」だとすると、ちょっと川幅が広すぎる感じですが、「音無川」本体は川幅十㍍近くあったようです。 振り返って明治通り方向を望む。右が台東区、左が荒川区。

振り返って明治通り方向を望む。右が台東区、左が荒川区。 (「歴史的農業環境閲覧システム」より)。北に直角に曲がり、さらに西に曲がっているのが「思川」。人工的な流れ(用水)という印象。ちょうど上の写真の部分か? 明治通りはもちろん、鉄道も通っていない頃。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。北に直角に曲がり、さらに西に曲がっているのが「思川」。人工的な流れ(用水)という印象。ちょうど上の写真の部分か? 明治通りはもちろん、鉄道も通っていない頃。 (「同」)。「泪橋」から「三ノ輪」、「南千住」にかけて。

(「同」)。「泪橋」から「三ノ輪」、「南千住」にかけて。 西に向かう。右奥が浄閑寺。吉原遊廓の近くにあり、遊女の投げ込み寺としても知られる。

西に向かう。右奥が浄閑寺。吉原遊廓の近くにあり、遊女の投げ込み寺としても知られる。 浄閑寺門前の説明板。

浄閑寺門前の説明板。 公衆トイレの後ろ。中央に家が建ち並び、その先の一部は公園。それをはさんで両側には道。その道と比べて一段低く家が建っていて、いかにも河川跡という印象。

公衆トイレの後ろ。中央に家が建ち並び、その先の一部は公園。それをはさんで両側には道。その道と比べて一段低く家が建っていて、いかにも河川跡という印象。 少し道もカーブしている。このあたりは、一部を除き台東区の地域。

少し道もカーブしている。このあたりは、一部を除き台東区の地域。  道路とけっこうな段差がある。音無川をはさんでの「日本堤」。吉原「土手」とも言われるようにまさに土手の道。明治通りを越えるとまったく遺構はなさそうなので、ここが唯一の遺構?

道路とけっこうな段差がある。音無川をはさんでの「日本堤」。吉原「土手」とも言われるようにまさに土手の道。明治通りを越えるとまったく遺構はなさそうなので、ここが唯一の遺構? 明治通りに出たところから「山谷堀」方向を望む。

明治通りに出たところから「山谷堀」方向を望む。 浄閑寺方向を望む。中央が音無川跡と日本堤跡。

浄閑寺方向を望む。中央が音無川跡と日本堤跡。 斜め南東に向かう直線が「日本堤」。音無川は「土手」の北側を流れている。中央の区画された地域が新吉原。左上が「日光街道」。右の斜めの線が「奥州街道」。南千住で日光街道と合流する。

斜め南東に向かう直線が「日本堤」。音無川は「土手」の北側を流れている。中央の区画された地域が新吉原。左上が「日光街道」。右の斜めの線が「奥州街道」。南千住で日光街道と合流する。 「山谷堀」と隅田川。吉原を過ぎた辺りからは音無川は暗渠になり、再び今戸付近で開渠となっている。

「山谷堀」と隅田川。吉原を過ぎた辺りからは音無川は暗渠になり、再び今戸付近で開渠となっている。 吉原「土手」、日本「堤」というように「日本堤」は土手のように土盛りされていることが分かります。

吉原「土手」、日本「堤」というように「日本堤」は土手のように土盛りされていることが分かります。 浄閑寺の西側の道。音無川は正面方向に流れ、その先で「思川」と分岐していた。

浄閑寺の西側の道。音無川は正面方向に流れ、その先で「思川」と分岐していた。 「音無川」は、日光街道・「三ノ輪橋」をくぐって浄閑寺の脇に流れていく。右は台東区、左が荒川区。

「音無川」は、日光街道・「三ノ輪橋」をくぐって浄閑寺の脇に流れていく。右は台東区、左が荒川区。 台東区側にある「三ノ輪橋跡」碑。

台東区側にある「三ノ輪橋跡」碑。 こちらは、荒川区側の説明板。川は日光街道を渡った正面の道路方向から流れてきていた。

こちらは、荒川区側の説明板。川は日光街道を渡った正面の道路方向から流れてきていた。 (www16.ocn.ne.jp/~ondoku/esseisyougakouhuukei.html)に興味深いことが記されていましたので、引用させてもらいます。

(www16.ocn.ne.jp/~ondoku/esseisyougakouhuukei.html)に興味深いことが記されていましたので、引用させてもらいます。 「日光街道」を西に渡ったところ。奥が常磐線のガード。その手前で左に曲がる。右が荒川区、左が台東区。

「日光街道」を西に渡ったところ。奥が常磐線のガード。その手前で左に曲がる。右が荒川区、左が台東区。 川の跡を追って、上流方向(南)に進みます。先に見えるのが「明治通り」。右が荒川区、左が台東区。

川の跡を追って、上流方向(南)に進みます。先に見えるのが「明治通り」。右が荒川区、左が台東区。 「明治通り」との交差点にあるお酒屋さん。

「明治通り」との交差点にあるお酒屋さん。

「今昔マップ」より。明治末頃。赤い線が「音無川」、「思川」。途中、三ノ輪付近で分岐する水色の線が「山谷堀」から隅田川のルート。赤い○に注目!「北豊島郡」。明治になっても、ここから北は「北豊島郡」となる。「(本・元)豊島(十島?)」は、浅草寺、待乳山付近の隆起した島で、のちに海岸の縁となった低台地を指す。ここ一帯は「豊島」氏の支配下。

「今昔マップ」より。明治末頃。赤い線が「音無川」、「思川」。途中、三ノ輪付近で分岐する水色の線が「山谷堀」から隅田川のルート。赤い○に注目!「北豊島郡」。明治になっても、ここから北は「北豊島郡」となる。「(本・元)豊島(十島?)」は、浅草寺、待乳山付近の隆起した島で、のちに海岸の縁となった低台地を指す。ここ一帯は「豊島」氏の支配下。 「同」より。現在。地図上でd、c、b、aの順でたどっていきました。eが旧山谷堀。

「同」より。現在。地図上でd、c、b、aの順でたどっていきました。eが旧山谷堀。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より。明治10年代。)

(「歴史的農業環境閲覧システム」より。明治10年代。) 「橋場の渡し」説明板。

「橋場の渡し」説明板。

「思川」と「山谷堀」との位置関係。隅田川上流が「橋場の渡し」、下流が「今戸の渡し」。

「思川」と「山谷堀」との位置関係。隅田川上流が「橋場の渡し」、下流が「今戸の渡し」。 広大な敷地に巨大なガスタンク群。昔から変わらぬ風景。ここの歴史はかなり古く、明治期の赤煉瓦造りの建物は、小平市にある「GAS MUSEUM ガスミュージアム」に移設されているそうです。また、最先端の研究技術開発などの建物があるようです。

広大な敷地に巨大なガスタンク群。昔から変わらぬ風景。ここの歴史はかなり古く、明治期の赤煉瓦造りの建物は、小平市にある「GAS MUSEUM ガスミュージアム」に移設されているそうです。また、最先端の研究技術開発などの建物があるようです。 「泪橋」。明治通りと旧奥州街道(コツ通り)との交差点。

「泪橋」。明治通りと旧奥州街道(コツ通り)との交差点。 荒川区方向。この先、JR常磐線を越えたところに小塚原刑場跡がある。

荒川区方向。この先、JR常磐線を越えたところに小塚原刑場跡がある。 「歴史的農業環境閲覧システム」より。中央下の交差部分が「泪橋」。東西に流れる細い川が「思川」。

「歴史的農業環境閲覧システム」より。中央下の交差部分が「泪橋」。東西に流れる細い川が「思川」。 あしたのジョー名言集

あしたのジョー名言集 「YouTube」より。

「YouTube」より。

江戸時代の西ヶ原のようす。(「霜降銀座栄会」HPより)

江戸時代の西ヶ原のようす。(「霜降銀座栄会」HPより) 「霜降銀座栄会」。

「霜降銀座栄会」。 古風な建物のお店。

古風な建物のお店。 「谷田川通り」は広い道路として「滝野川」方向への道。一方、旧谷田川は、商店街の方に流れていたようです。右が「谷田川通り」左の細い商店街の道が旧谷田川。

「谷田川通り」は広い道路として「滝野川」方向への道。一方、旧谷田川は、商店街の方に流れていたようです。右が「谷田川通り」左の細い商店街の道が旧谷田川。 「谷田川通り」となっていますが、水路跡ではなさそう。

「谷田川通り」となっていますが、水路跡ではなさそう。 「本郷通り」。左へカーブして西ヶ原方向へ。ゆるい上り。

「本郷通り」。左へカーブして西ヶ原方向へ。ゆるい上り。 「〃」。駒込駅方向。左へカーブしていく。「妙義坂」というゆるやかな上り坂。

「〃」。駒込駅方向。左へカーブしていく。「妙義坂」というゆるやかな上り坂。 「霜降銀座」のアーケード。「本郷通り」側。

「霜降銀座」のアーケード。「本郷通り」側。 「霜降橋」交差点。

「霜降橋」交差点。 同じく「谷田川通り」方向。

同じく「谷田川通り」方向。 下流・駒込駅方向。「谷田川通り」ゆるやかな下り。この辺りからは谷田川は「中里用水」という名もあったようです。

下流・駒込駅方向。「谷田川通り」ゆるやかな下り。この辺りからは谷田川は「中里用水」という名もあったようです。 奥が山手線をくぐるガード・「中里用水架道橋」。

奥が山手線をくぐるガード・「中里用水架道橋」。 上流方向(「霜降橋」方向)を望む。

上流方向(「霜降橋」方向)を望む。 「駒込駅」改札口の案内板。霜降商店街、染井商店街が谷田川の暗渠の上にあることが微妙なカーブがあることなどで分かります。

「駒込駅」改札口の案内板。霜降商店街、染井商店街が谷田川の暗渠の上にあることが微妙なカーブがあることなどで分かります。

高校の脇の道。西側は上り坂。東側は、都電の線路まで下り道。そこで、線路を越えていく。ちなみに、都電は徐々に高度を上げていき、標高25㍍(西巣鴨付近)、そこから大塚駅(標高19㍍)までゆるやか下りが続く(地図上ではそうなっているが、実際に乗った印象はどうだか、確信がない。

高校の脇の道。西側は上り坂。東側は、都電の線路まで下り道。そこで、線路を越えていく。ちなみに、都電は徐々に高度を上げていき、標高25㍍(西巣鴨付近)、そこから大塚駅(標高19㍍)までゆるやか下りが続く(地図上ではそうなっているが、実際に乗った印象はどうだか、確信がない。 滝野川第三小。この辺りがこの近辺では標高としては一番低いところ。

滝野川第三小。この辺りがこの近辺では標高としては一番低いところ。 このあたりかな? このへんは、東は上野台地(飛鳥山の南)西は、本郷台地(武蔵野台地)とのはざまの地域。

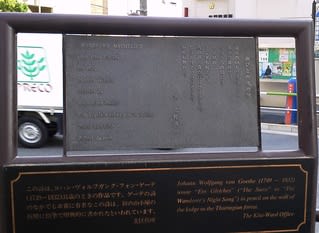

このあたりかな? このへんは、東は上野台地(飛鳥山の南)西は、本郷台地(武蔵野台地)とのはざまの地域。 「ファウスト」の一節

「ファウスト」の一節 「ゲーテ記念館前ポケットパーク」。

「ゲーテ記念館前ポケットパーク」。  「ゲーテ記念館」。小ぶりながら、どっしりとした印象をもつ、なかなか趣ある建物。

「ゲーテ記念館」。小ぶりながら、どっしりとした印象をもつ、なかなか趣ある建物。 記念館の前の道はその先はゆるやかな下り坂。そのまま西に向かいました。

記念館の前の道はその先はゆるやかな下り坂。そのまま西に向かいました。 ここにも「ゲーテの小径」の案内。

ここにも「ゲーテの小径」の案内。 「滝野川警察著谷戸駐在所」(赤い○の部分に注目)。大発見! この辺一帯が「「谷戸」と呼ばれた地域(らしい)。なんだかここまで導かれてきたようです。

「滝野川警察著谷戸駐在所」(赤い○の部分に注目)。大発見! この辺一帯が「「谷戸」と呼ばれた地域(らしい)。なんだかここまで導かれてきたようです。 「今昔マップ」より。戦前のようす。青い○のあたり。東側(駒込寄り)の地域には、「谷戸」という地名が表記されている(赤い○)。

「今昔マップ」より。戦前のようす。青い○のあたり。東側(駒込寄り)の地域には、「谷戸」という地名が表記されている(赤い○)。 明治14年頃のようす。右上の街道が「本郷通り」。中央が「谷戸」水田という表示。細い流れが田んぼと畑(高台)の間に流れているのが分かる。両側の高台に住まいがある。上の図の青丸辺り。

明治14年頃のようす。右上の街道が「本郷通り」。中央が「谷戸」水田という表示。細い流れが田んぼと畑(高台)の間に流れているのが分かる。両側の高台に住まいがある。上の図の青丸辺り。 はるか南の方に延びる「商店街」の道。「染井銀座商店街」、「霜降銀座商店街」に通じる。この道がかつての水路跡?

はるか南の方に延びる「商店街」の道。「染井銀座商店街」、「霜降銀座商店街」に通じる。この道がかつての水路跡? 「西ヶ原みんなの広場(旧東京外語大キャンパス)」東側。このあたりが標高14㍍。公園の西側の住宅地は25㍍。一説では、水源はもっと西側の巣鴨の青果市場付近にあったという。染井霊園そのものは標高24㍍の高台なので、霊園の北側を抜けて東(谷戸方向)に流れていった。それにこの辺りの湧き水が合流して今度は南方向へ流れていった、ということが考えられます。

「西ヶ原みんなの広場(旧東京外語大キャンパス)」東側。このあたりが標高14㍍。公園の西側の住宅地は25㍍。一説では、水源はもっと西側の巣鴨の青果市場付近にあったという。染井霊園そのものは標高24㍍の高台なので、霊園の北側を抜けて東(谷戸方向)に流れていった。それにこの辺りの湧き水が合流して今度は南方向へ流れていった、ということが考えられます。 「北区」HPより。

「北区」HPより。 北区と豊島区の区界。右が北区、左が豊島区。

北区と豊島区の区界。右が北区、左が豊島区。 「染井霊園」の北の隅。この辺りに水源があった?

「染井霊園」の北の隅。この辺りに水源があった? 江戸時代の西ヶ原のようす。(「霜降銀座栄会」HPより)

江戸時代の西ヶ原のようす。(「霜降銀座栄会」HPより)

「飛鳥山公園」の一角。

「飛鳥山公園」の一角。 歩道橋からの「飛鳥山公園」。

歩道橋からの「飛鳥山公園」。 「本郷通り」はゆるい上り坂で駒込方向に進みます。一方、「明治通り」の方もゆるい上りで池袋方向に進みます。王子の坂がかなり急なカーブの坂になって王子駅方向に下っていきます。そのせいか、石神井川の南地域で低いところは見当たりません。石神井川の急な谷のような流れが大雨の時にあふれてしまう、とは想像もできません。しかし、現実にはかつてはよく氾濫したようです。

「本郷通り」はゆるい上り坂で駒込方向に進みます。一方、「明治通り」の方もゆるい上りで池袋方向に進みます。王子の坂がかなり急なカーブの坂になって王子駅方向に下っていきます。そのせいか、石神井川の南地域で低いところは見当たりません。石神井川の急な谷のような流れが大雨の時にあふれてしまう、とは想像もできません。しかし、現実にはかつてはよく氾濫したようです。 なかなか重厚な趣のあるアーチ式の橋。その親柱。

なかなか重厚な趣のあるアーチ式の橋。その親柱。 橋の階段をけっこう降りていかないと公園(流れ)にたどりつけない。

橋の階段をけっこう降りていかないと公園(流れ)にたどりつけない。 隧道(トンネル)の上部。「石神井川飛鳥山隧道」とあります。

隧道(トンネル)の上部。「石神井川飛鳥山隧道」とあります。 その上から眺めると、遙か下を激しい勢いで一気に隧道内に入っていきます。

その上から眺めると、遙か下を激しい勢いで一気に隧道内に入っていきます。 ところがほんの少し上流に行くと、澄んではいますが、見た目にはほとんど流れていません。おそらく隧道をつくる前は川幅と増水量がアンバランスだった感じです。洪水を起こしやすい川の構造に。

ところがほんの少し上流に行くと、澄んではいますが、見た目にはほとんど流れていません。おそらく隧道をつくる前は川幅と増水量がアンバランスだった感じです。洪水を起こしやすい川の構造に。 王子方向を望む。川は遙か目の下です。

王子方向を望む。川は遙か目の下です。 「音無のレンガ道」。

「音無のレンガ道」。 振り返ってみたところ。ゆるやかな上り道。

振り返ってみたところ。ゆるやかな上り道。 「赤煉瓦酒造工場」。

「赤煉瓦酒造工場」。 建物配置図。

建物配置図。 趣のある煉瓦造り。

趣のある煉瓦造り。 外にあった大型の甕。実際にお酒をつくっているそうです。

外にあった大型の甕。実際にお酒をつくっているそうです。 より。

より。 明治通り。左奥が飛鳥山。道はその方向へ少し下ってまた飛鳥山の方に上っていきます。池袋側は上り坂。

明治通り。左奥が飛鳥山。道はその方向へ少し下ってまた飛鳥山の方に上っていきます。池袋側は上り坂。 中央の円筒形あたりが一番低いところ。

中央の円筒形あたりが一番低いところ。 これまでの他の河川跡探索の経験では、その辺りに河川が流れていたという感じですが・・・。現在の石神井川からは上って来る位置なので何とも言えない。但し、石神井川から明治通りにぶつかる道は不自然なほど(道路としては)曲がりくねった流水路のような道がこの辺りまで続いています。

これまでの他の河川跡探索の経験では、その辺りに河川が流れていたという感じですが・・・。現在の石神井川からは上って来る位置なので何とも言えない。但し、石神井川から明治通りにぶつかる道は不自然なほど(道路としては)曲がりくねった流水路のような道がこの辺りまで続いています。 「今昔マップ」1980年代。飛鳥山の標高は20㍍。意外に高く感じるのは、山の東側(崖下・JR線)が標高3~4㍍なので、高く見えるのだ。

「今昔マップ」1980年代。飛鳥山の標高は20㍍。意外に高く感じるのは、山の東側(崖下・JR線)が標高3~4㍍なので、高く見えるのだ。

(「田端銀座商店街振興組合・HP編集委員会」より引用)谷田川通りとクロスして伸びています。下町的雰囲気のお店。さびれがちな商店街が多くなった中で、まだ元気がある方ですか。

(「田端銀座商店街振興組合・HP編集委員会」より引用)谷田川通りとクロスして伸びています。下町的雰囲気のお店。さびれがちな商店街が多くなった中で、まだ元気がある方ですか。 ここから北に続いています。この通りは、右が「北区」、左が「文京区」の区界になっています。文京区はこのあたりまで。

ここから北に続いています。この通りは、右が「北区」、左が「文京区」の区界になっています。文京区はこのあたりまで。 「谷田川」通りから先のようす。賑やかそうでした。

「谷田川」通りから先のようす。賑やかそうでした。 右の家は、「北区田端3」ですが裏手は「豊島区駒込1」、左手は「文京区本駒込5」という具合。

右の家は、「北区田端3」ですが裏手は「豊島区駒込1」、左手は「文京区本駒込5」という具合。 回り込んだところ。「豊島区駒込1」。

回り込んだところ。「豊島区駒込1」。 この通りが三つの区の区界。

この通りが三つの区の区界。 駒込駅方向に進む道。

駒込駅方向に進む道。 「中里用水架道橋」。駒込駅の北東にある「ガード」の名。

「中里用水架道橋」。駒込駅の北東にある「ガード」の名。 この道がかつての「谷田川」の流れだった。

この道がかつての「谷田川」の流れだった。 南東方向を望む。

南東方向を望む。 ガードをくぐったところから。標高からもこの場所がこの辺では一番低い。ガードをくぐるために掘り下げたということではなさそう。

ガードをくぐったところから。標高からもこの場所がこの辺では一番低い。ガードをくぐるために掘り下げたということではなさそう。 北西方向を望む。この先の「本郷通り」との交差点が、「霜降橋」。

北西方向を望む。この先の「本郷通り」との交差点が、「霜降橋」。 線路沿い(田端駅方向)の道はゆるやかに上っている。

線路沿い(田端駅方向)の道はゆるやかに上っている。 田端駅よりに進んだところから、駒込駅方向を望む。谷田川(中里用水)が底にあたり、駅方向もゆるやかなのぼりになっている。やっとここまで来ました。

田端駅よりに進んだところから、駒込駅方向を望む。谷田川(中里用水)が底にあたり、駅方向もゆるやかなのぼりになっている。やっとここまで来ました。