(13:40)「県道67号線」に合流。左手から来ました。

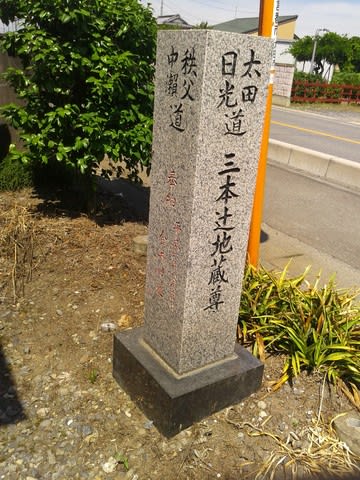

(13:56)三叉路に地蔵堂。その横に道標があります。

振り返って望む。

振り返って望む。

「栃木市」入り。

(14:01)右手に「三毳(みかも)山」。

(14:20)馬頭観音。

日差しも強くなり、だんだん暑くなってきます。どこかで休憩を、と思っても見つかりません。しばらく行くと、「ヤオハン岩舟店」さんが右手に。そこのカウンターで、アイスを食べながら大休止。炎天下の歩きは、さすがに要注意。

(14:49)再開。この先、三カ所左の脇道(旧道)を進みます。その第1番目。

左手奥に独特の山容をした「岩船山」。

大谷石造りの大きな倉庫。

立派な門構えのおうち。

(15:00)「岩舟駅入口」交差点。今回はここまで。両毛線の駅に向かいます。

「岩船山」の麓に両毛線「岩舟駅」があります。

ここから「佐野駅」まで戻り、東武伊勢崎線で帰ります。

ここから「佐野駅」まで戻り、東武伊勢崎線で帰ります。

次回は、「富田」、「栃木」、「合戦場」と、たどる予定。

(12:29)正面に「妙願寺」。

再び「例幣使道」を東に。「相生町」交差点を左折、北に進み「妙願寺」前を右折し、次の「犬伏(いぬぶし)」宿に向かいます。

沿道には古い商家など。

「例幣使街道」によく見られる直線道路が続きます。

右手のお店の屋根には「甲州街道」で見かけた「雀おどし(おどり)」が。 (↓)。

(↓)。

「雀おどし(おどり)」。

(上諏訪にて)。

(上諏訪にて)。

本棟造(ほんむねづくり)という長野県の中信地方から南信地方にかけて分布する民家の形式で、切妻造り妻入り、ゆるい勾配の屋根、雀おどしと呼ばれる棟飾りが特徴。

蔵造りのおうち。

(12:47)「例幣使道犬伏宿(中町)」の看板。

「犬伏」宿に入りますが、これといった宿場時代を偲ぶものはなさそうです。

百科事典マイペディアの解説(「コトバンク」HPより)

犬伏【いぬぶし】

下野国安蘇(あそ)郡内,現栃木県佐野市にあった日光例幣使(にっこうれいへいし)街道の宿。

《宿村大概帳》によれば,西の天明(てんみょう)宿へは27町,その西の簗田(やなだ)宿(現栃木県足利市)へは3里,東の富田宿(現栃木県栃木市)へは2里27町の距離にある。加宿として西の堀米町があり,同町を合わせて犬伏宿が形成されていた。

1764年、例幣使街道は道中奉行の支配となり,1766年定助郷(じょうすけごう)村が定められている。天明宿と近接していることから人馬継立は2宿で1宿並の扱いとなり,天保(1830年―1844年)末には簗田宿への継立のみ行っていた。

1830年飯売旅籠の新規営業が認められ,翌年には営業が開始されたが,1833年天明・犬伏両宿の助郷村より新旅籠飯売女廃止の訴えが出され,以後周辺諸村の廃止運動が続いた。

右手にある「犬伏小学校」が本陣跡のようです。向かいには、立派な門構えのお屋敷。

(12:55)「犬伏宿」の街並み。

補足 「犬伏」のいわれ

(1)

古代大和時代にさかのぼって犬伏という地名があったといわれています。古老の話では大昔、この地に大猿が出て婦女子を餌食にするので、何とか防ぐ方法として年に1回の祭に娘を供養に出すことになってから被害は少なくなりましたが、年々娘たちが少なくなっても困るというところから、近江国より、ちょっぺ太郎という大犬をつれてきました。娘の代わりに供養に出したところ犬と猿との戦いによって、両者死に絶えました。それからは人畜に全く被害がなくなりました。これも太郎のおかげであるとのことから、或る丘に犬を埋め供養したことから、犬が丘に伏せているということが伝わり、犬伏町というに至ったものと伝えられています。

(2)

その昔、豊作を願い人身御供が行われていましたが、山伏が娘に代え、犬を神社に供えたことを境に人身御供がなくなりこの地を犬伏と称するようになったといわれています。

(3)

犬伏では、その年の豊作と引き換えに八幡神社への人身御供物して、若い娘を差し出すことになっていました。ある年、山伏が娘の代わりに犬を神社へ置いたら、翌朝絶命しており、それから人身御供がなくなってこの土地を犬伏と称したといわれています。

(4)

古来から、犬臥町または犬伏村と称したようですが一定していません。明和元年から日光例幣使道犬伏宿と称しました。犬伏宿内を三分し、西から東に向かって、上、中、下の三丁としました。寛永13年、下町に接して戸数およそ70戸を設立し、新町と称しました。

(5)

イヌは低いという意味。名詞イ(寝)と助詞ヌ(寝)の複合語で、寝るの意から起こりました。ブシはフシの濁音化で、「節」の意と解されます。これは盛りあがったり、瘤(こぶ)のようになったりしている地勢のことです。したがって犬伏とは低い台地の起伏に富んだ地形に由来する地名という説です。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

前方に小高い丘が見え、街道もそれに沿って曲がっていきます。北関東最大の「米山古墳」。

(13:03)その麓には「薬師堂」。解説板には「真田父子犬伏の分かれの地」とあります。

慶長5(1600)年、天下分け目の関ヶ原の合戦を目前に控えた7月21日、徳川家康について会津の上杉家討伐に向かった真田昌幸、信幸(信之)、信繁(幸村)父子は、下野国犬伏(現在の佐野市)に到着しました。そこで陣を張っていた父子のもとに石田三成から密書が届き、豊臣方に味方するよう書かれていました。この書状を受けて父子三人で話し合い、どちらが勝っても真田の家が残るよう、信之が徳川方、昌幸と信繁が豊臣方に別れて戦うことを決断したとされています。

その話し合いの場が、この薬師堂であったといわれており、すぐそばを流れていた川に架かっていた橋は、「真田父子の別れ橋」としてこの地に語り継がれています。

平成23年9月 犬伏町町会

(↓)「別れ橋」。

(↓)「別れ橋」。

日差しがだんだん強くなってきます。小憩ののち、出発。

(13:10)振り返って望む。

(13:10)振り返って望む。

「東北自動車道」の手前には「庚申塔」が二基。

(13:22)「東北自動車道」の高架下をくぐったら左に折れ、すぐ右手に進みます。

田園風景が広がります。高速道路方向。

集落に入り、左手に常夜燈や馬頭観音などが。

県道に合流。正面には万葉集で歌われた「三毳(みかも)」山」。

下野(しもつけの) 三毳(みかも)の山の 小楢(こなら)のす ま妙(ぐは)し児ろは 誰(た)が笥(け)か持たむ

~作者未詳(東歌) 『万葉集』 巻14-3424

下野の三毳山の楢の若木のような

美しいあの娘は一体誰の妻になるのだろうか

注:「のす」は「なす」の上代東国方言で、「のような」。「ま妙(ぐは)し」は「美しい」。「笥」は食器(お椀)のことで、「笥を持つ」で妻になることを意味する。

(13:33)「両毛線」の踏切「第二佐野街道踏切」に近づきます。左手前方遠くに左側を削り取られたような山が見えてきます。「岩船山」です。

再び「例幣使道」を東に。「相生町」交差点を左折、北に進み「妙願寺」前を右折し、次の「犬伏(いぬぶし)」宿に向かいます。

沿道には古い商家など。

「例幣使街道」によく見られる直線道路が続きます。

右手のお店の屋根には「甲州街道」で見かけた「雀おどし(おどり)」が。

(↓)。

(↓)。「雀おどし(おどり)」。

(上諏訪にて)。

(上諏訪にて)。本棟造(ほんむねづくり)という長野県の中信地方から南信地方にかけて分布する民家の形式で、切妻造り妻入り、ゆるい勾配の屋根、雀おどしと呼ばれる棟飾りが特徴。

蔵造りのおうち。

(12:47)「例幣使道犬伏宿(中町)」の看板。

「犬伏」宿に入りますが、これといった宿場時代を偲ぶものはなさそうです。

百科事典マイペディアの解説(「コトバンク」HPより)

犬伏【いぬぶし】

下野国安蘇(あそ)郡内,現栃木県佐野市にあった日光例幣使(にっこうれいへいし)街道の宿。

《宿村大概帳》によれば,西の天明(てんみょう)宿へは27町,その西の簗田(やなだ)宿(現栃木県足利市)へは3里,東の富田宿(現栃木県栃木市)へは2里27町の距離にある。加宿として西の堀米町があり,同町を合わせて犬伏宿が形成されていた。

1764年、例幣使街道は道中奉行の支配となり,1766年定助郷(じょうすけごう)村が定められている。天明宿と近接していることから人馬継立は2宿で1宿並の扱いとなり,天保(1830年―1844年)末には簗田宿への継立のみ行っていた。

1830年飯売旅籠の新規営業が認められ,翌年には営業が開始されたが,1833年天明・犬伏両宿の助郷村より新旅籠飯売女廃止の訴えが出され,以後周辺諸村の廃止運動が続いた。

右手にある「犬伏小学校」が本陣跡のようです。向かいには、立派な門構えのお屋敷。

(12:55)「犬伏宿」の街並み。

補足 「犬伏」のいわれ

(1)

古代大和時代にさかのぼって犬伏という地名があったといわれています。古老の話では大昔、この地に大猿が出て婦女子を餌食にするので、何とか防ぐ方法として年に1回の祭に娘を供養に出すことになってから被害は少なくなりましたが、年々娘たちが少なくなっても困るというところから、近江国より、ちょっぺ太郎という大犬をつれてきました。娘の代わりに供養に出したところ犬と猿との戦いによって、両者死に絶えました。それからは人畜に全く被害がなくなりました。これも太郎のおかげであるとのことから、或る丘に犬を埋め供養したことから、犬が丘に伏せているということが伝わり、犬伏町というに至ったものと伝えられています。

(2)

その昔、豊作を願い人身御供が行われていましたが、山伏が娘に代え、犬を神社に供えたことを境に人身御供がなくなりこの地を犬伏と称するようになったといわれています。

(3)

犬伏では、その年の豊作と引き換えに八幡神社への人身御供物して、若い娘を差し出すことになっていました。ある年、山伏が娘の代わりに犬を神社へ置いたら、翌朝絶命しており、それから人身御供がなくなってこの土地を犬伏と称したといわれています。

(4)

古来から、犬臥町または犬伏村と称したようですが一定していません。明和元年から日光例幣使道犬伏宿と称しました。犬伏宿内を三分し、西から東に向かって、上、中、下の三丁としました。寛永13年、下町に接して戸数およそ70戸を設立し、新町と称しました。

(5)

イヌは低いという意味。名詞イ(寝)と助詞ヌ(寝)の複合語で、寝るの意から起こりました。ブシはフシの濁音化で、「節」の意と解されます。これは盛りあがったり、瘤(こぶ)のようになったりしている地勢のことです。したがって犬伏とは低い台地の起伏に富んだ地形に由来する地名という説です。

(この項、「

」HPより)

」HPより)前方に小高い丘が見え、街道もそれに沿って曲がっていきます。北関東最大の「米山古墳」。

(13:03)その麓には「薬師堂」。解説板には「真田父子犬伏の分かれの地」とあります。

慶長5(1600)年、天下分け目の関ヶ原の合戦を目前に控えた7月21日、徳川家康について会津の上杉家討伐に向かった真田昌幸、信幸(信之)、信繁(幸村)父子は、下野国犬伏(現在の佐野市)に到着しました。そこで陣を張っていた父子のもとに石田三成から密書が届き、豊臣方に味方するよう書かれていました。この書状を受けて父子三人で話し合い、どちらが勝っても真田の家が残るよう、信之が徳川方、昌幸と信繁が豊臣方に別れて戦うことを決断したとされています。

その話し合いの場が、この薬師堂であったといわれており、すぐそばを流れていた川に架かっていた橋は、「真田父子の別れ橋」としてこの地に語り継がれています。

平成23年9月 犬伏町町会

(↓)「別れ橋」。

(↓)「別れ橋」。日差しがだんだん強くなってきます。小憩ののち、出発。

(13:10)振り返って望む。

(13:10)振り返って望む。「東北自動車道」の手前には「庚申塔」が二基。

(13:22)「東北自動車道」の高架下をくぐったら左に折れ、すぐ右手に進みます。

田園風景が広がります。高速道路方向。

集落に入り、左手に常夜燈や馬頭観音などが。

県道に合流。正面には万葉集で歌われた「三毳(みかも)」山」。

下野(しもつけの) 三毳(みかも)の山の 小楢(こなら)のす ま妙(ぐは)し児ろは 誰(た)が笥(け)か持たむ

~作者未詳(東歌) 『万葉集』 巻14-3424

下野の三毳山の楢の若木のような

美しいあの娘は一体誰の妻になるのだろうか

注:「のす」は「なす」の上代東国方言で、「のような」。「ま妙(ぐは)し」は「美しい」。「笥」は食器(お椀)のことで、「笥を持つ」で妻になることを意味する。

(13:33)「両毛線」の踏切「第二佐野街道踏切」に近づきます。左手前方遠くに左側を削り取られたような山が見えてきます。「岩船山」です。

(11:10)この先から「天明宿」。

天明宿(てんみょうじゅく)

平安時代の天慶2年(939)、藤原秀郷が連れてきた鋳物師(いもじ)によって鋳物産業が発展。室町時代以降は茶の湯の流行などでその名を京都にまで知られた天明であった。

慶長7年(1602)に佐野藩初代藩主となった佐野信吉によって整えられた町並みは例幣使街道の開通により宿場町としても発展。例幣使一行は天明宿泊まりを習わしとしていた。

「本町交差点」で右から「日光千人同心街道」が合流する。

「日光千人同心街道」

「八王子千人同心」が日光東照宮火番勤務のために往来した街道で、八王子市の千人町から日光東照宮までの街道。

佐野(天明宿)で「例幣使道」と合流し、楡木で「壬生道」、今市で「日光本道」と合流、その後東照宮へ向かった。街道としては八王子から佐野までの約90㎞が該当する。街道名は千人同心街道の他に「日光脇往還」、「日光火之番街道」、「日光裏街道」などとも呼ばれた。

(補足)「天明町」のいわれ

(1)

佐野の鋳物師(いもじ)はずっと昔から8月1日の八朔(はっさく)に宮中(天皇の住まい)へ燈籠(とうろう)を捧げるならわしになっていました。ちょうど近衛天皇の時代(1141~1155年)に、天命家次(てんみょういえつぐ)という人が鉄の燈籠を捧げました。その燈籠の光は不思議にも天まで届き、人々を驚かせたそうです。そこで宮中の役人であった源頼政(みなもとのよりまさ)という人が、その立派な燈籠を捧げたことを祝って、家次に天をも明るくしたという意味の「天明」という苗字をおくりました。天明という地名はここから起こったといわれています。また、天命の由来について、星の宮社託によれば、阿部晴明が天朝の命により、天の二十八宿に象り地をこの地に相し、星の宮慈恵大明神を祀り、これより天命宿と称したとのことです。

・・・

(この項、「 」HPより)

」HPより)

県道(宿場の中心街)に出る手前に路地。

「秋山川」を越えてくる道。この付近が枡形になっていたのでしょうか?

見世蔵造りの商家が3軒並んでいます。

三軒目が「味噌まんじゅう 新井屋」さん。

(11:16)「天明宿」の家並み。古いおうち・商家・蔵などが残っています。

「大坂屋菓子店」さん。

本町交差点で右から「千人同心街道」が合流します。

その先、庵看板(屋根付きの看板)のある「小沼呉服店」さん。

幟。 「あいさつ通り こんにちは」。

「あいさつ通り こんにちは」。

(11:21)本陣跡。解説板。

あいさつ通り

この通りは、遠く江戸時代には日光例幣使街道と呼ばれていました。朝廷からの使いである公家が、徳川家康を祀る日光東照宮へお参りに向かう道だったのです。その一行が泊まった本陣があったのもこの界隈です。昭和になると新たに庶民の足となったバス会社が本社をおき、戦後まで営業していました。

また、通り沿いには、大正時代に建てられた佐野町道路元標があり、かつてここが佐野の道路の起点だったことを今に伝えています。

さて、そろそろ昼飯時。「佐野ラーメン」があれば、と探したがメインストリートには見つからず、佐野駅前にも回ったが、なし。そこで、「名物大根そば」とある「手打ちそば くりた」さんに入ります。

ビールを飲み、「大根そば」を注文。大根おろしが乗っているおそばかと思いましたが、大根の千切りがおそばの上にたっぷり乗っています。たしかに変わったもりそばでした。しばらく休憩して再開。

(12:04)鋳物造りの電話ボックス。 「天明鋳物」と。

「天明鋳物」と。

街道に戻ったところにある「モニュメント」にも鋳物が。

まだまだ「佐野」には見所満載だと感じますが、先を急ぎ、「犬伏」宿へ向かいます。

天明宿(てんみょうじゅく)

平安時代の天慶2年(939)、藤原秀郷が連れてきた鋳物師(いもじ)によって鋳物産業が発展。室町時代以降は茶の湯の流行などでその名を京都にまで知られた天明であった。

慶長7年(1602)に佐野藩初代藩主となった佐野信吉によって整えられた町並みは例幣使街道の開通により宿場町としても発展。例幣使一行は天明宿泊まりを習わしとしていた。

「本町交差点」で右から「日光千人同心街道」が合流する。

「日光千人同心街道」

「八王子千人同心」が日光東照宮火番勤務のために往来した街道で、八王子市の千人町から日光東照宮までの街道。

佐野(天明宿)で「例幣使道」と合流し、楡木で「壬生道」、今市で「日光本道」と合流、その後東照宮へ向かった。街道としては八王子から佐野までの約90㎞が該当する。街道名は千人同心街道の他に「日光脇往還」、「日光火之番街道」、「日光裏街道」などとも呼ばれた。

(補足)「天明町」のいわれ

(1)

佐野の鋳物師(いもじ)はずっと昔から8月1日の八朔(はっさく)に宮中(天皇の住まい)へ燈籠(とうろう)を捧げるならわしになっていました。ちょうど近衛天皇の時代(1141~1155年)に、天命家次(てんみょういえつぐ)という人が鉄の燈籠を捧げました。その燈籠の光は不思議にも天まで届き、人々を驚かせたそうです。そこで宮中の役人であった源頼政(みなもとのよりまさ)という人が、その立派な燈籠を捧げたことを祝って、家次に天をも明るくしたという意味の「天明」という苗字をおくりました。天明という地名はここから起こったといわれています。また、天命の由来について、星の宮社託によれば、阿部晴明が天朝の命により、天の二十八宿に象り地をこの地に相し、星の宮慈恵大明神を祀り、これより天命宿と称したとのことです。

・・・

(この項、「

」HPより)

」HPより)県道(宿場の中心街)に出る手前に路地。

「秋山川」を越えてくる道。この付近が枡形になっていたのでしょうか?

見世蔵造りの商家が3軒並んでいます。

三軒目が「味噌まんじゅう 新井屋」さん。

(11:16)「天明宿」の家並み。古いおうち・商家・蔵などが残っています。

「大坂屋菓子店」さん。

本町交差点で右から「千人同心街道」が合流します。

その先、庵看板(屋根付きの看板)のある「小沼呉服店」さん。

幟。

「あいさつ通り こんにちは」。

「あいさつ通り こんにちは」。(11:21)本陣跡。解説板。

あいさつ通り

この通りは、遠く江戸時代には日光例幣使街道と呼ばれていました。朝廷からの使いである公家が、徳川家康を祀る日光東照宮へお参りに向かう道だったのです。その一行が泊まった本陣があったのもこの界隈です。昭和になると新たに庶民の足となったバス会社が本社をおき、戦後まで営業していました。

また、通り沿いには、大正時代に建てられた佐野町道路元標があり、かつてここが佐野の道路の起点だったことを今に伝えています。

さて、そろそろ昼飯時。「佐野ラーメン」があれば、と探したがメインストリートには見つからず、佐野駅前にも回ったが、なし。そこで、「名物大根そば」とある「手打ちそば くりた」さんに入ります。

ビールを飲み、「大根そば」を注文。大根おろしが乗っているおそばかと思いましたが、大根の千切りがおそばの上にたっぷり乗っています。たしかに変わったもりそばでした。しばらく休憩して再開。

(12:04)鋳物造りの電話ボックス。

「天明鋳物」と。

「天明鋳物」と。街道に戻ったところにある「モニュメント」にも鋳物が。

まだまだ「佐野」には見所満載だと感じますが、先を急ぎ、「犬伏」宿へ向かいます。

右折すると幅広く整備された道路へ。

右手角のお店。「お休み所 山本屋藤吉」といわれた処、とか。

右手角のお店。「お休み所 山本屋藤吉」といわれた処、とか。

「白旗橋」の手前を左折するのが旧道。「俳優座劇場佐野倉庫」があります。

「旗川」にぶつかります。旧道はこの先で川を越えていました。

路傍の石標?

「白旗橋」を渡ると佐野市になります。

橋を越えたらすぐ左折。「洋服直し 田島」さんのところを右折します。しばらく当時の「例幣使街道」を進みます。

正面奥が「両毛線」の踏切。

正面奥が「両毛線」の踏切。

対岸を望む。

(10:24)旧道らしい道筋。

(10:24)旧道らしい道筋。

おうちの車庫のところに「日光例幣使街道」の標識。 「ここから日光まで十八里半」とあります。

「ここから日光まで十八里半」とあります。

(10:32)「両毛線」の踏切を渡り、すぐ斜め右の道を進みます。

旧道に入ると、車も通らず静かな通りに。

(10:37)その左手に 「芦畦の獅子舞」の収蔵庫。

「芦畦の獅子舞」の収蔵庫。

約700年前に始まったといわれる獅子舞で、昔、芦畦と呼ばれた並木町花岡に伝わるものである。

毎年、旧6月1日と15日に近い日曜日に行われる厄除け行事で、三頭の獅子が、太刀持ち・ささら等のお供を従え、笛、太鼓の音に合わせて町内を舞めぐるものである。

なお、獅子頭は安楽寺の仁王像の余材をもって作ったという伝承がある。

その先、右手には旧家。

奥に長く連なっています。

その先にも倉庫風の古い建物。

その先には新しい「日光例幣使街道」という標識。

(10:49)再び「両毛線」の踏切を渡ります。「第一足利街道踏切」とあります。

来た道を振り返る。

踏切を越えた右手に「栗田煙草苗育布製造(株)大橋工場」。

「栗田煙草苗育布製造」?

本社は、佐野市堀込町にあり、この会社工場では、建築用及工業用寒冷紗、粘着加工製品の製造、農業用ビニロン寒冷紗の製造販売、ホームセンター向け園芸用寒冷紗の製造、寝装素材製造卸 他を扱っている工場のようです。

それにしても「煙草苗育布」とは?

(以下「栗田煙草苗育布製造株式会社」のHPより)

当社のタバコ苗育布とは、明治28年当時、秦野(神奈川県中西部)で使われていた寒冷紗と養蚕網をヒントに改良を重ねた、タバコ栽培における霜害防止と発育促進に効果を発揮する織物です。

その当時から、研究開発を重ね独自商品を製造するという姿勢が当社にあることがわかります。現在では、それら苗育布の開発製造技術をベースに発展させ、農業分野以外にも様々な場所で使われる製品として成長しております。

寒冷紗とは、目の粗い織物のことで、畑の作物に対して遮光・防寒・防虫用などに使われています。黒と白のほか銀色などもあり、用途に応じて使い分けます。主に強光線を遮るために使われますが、防風、防寒にも利用可能です。目の粗さで遮光率が変わります。

・・・

様々な分野で活躍する寒冷紗

農業や産業だけにとどまらず、寒冷紗が活躍できる分野は多岐にわたります。代表的な商品群としては以下のようなものがあります。

・農業用寒冷紗

・建築資材用寒冷紗

・製本用寒冷紗

・キッチンフキン用寒冷紗

・食肉梱包用寒冷紗

・寝装用織物

・グリーンカバー用寒冷紗

言われてみると、よく農地などや野菜を包むためのものとしてでよく見かける布です。

(「HORTI byGreenSnap」HPより)

(「HORTI byGreenSnap」HPより)

煙草栽培用に開発された商品として、今や、様々な分野で用いられているようです。それでもなお、社名に「煙草苗育布」と掲げているところに創業以来、開発、改良してきた歴史への熱い思いが込められています。

「栗田煙草苗育布製造(たばこ びょういくふ せいぞう)株式会社」さんでした。

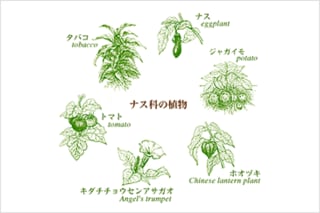

ところで「煙草(タバコ)」は、ナス科の植物だそうです。

( HPより)

HPより)

(10:52)「例幣使街道」という標識が頭上に。

清流にはカルガモの親子。

次第に住宅が連なるようになって市街地に入り、「大橋歩道橋」を越えて行きます。

(11:03)「歩道橋」から。

来た道。 その先の旧道。

民家のところに「日光例幣使街道」という標識。

「秋山川」に突き当たります。

かつては橋がありましたが、今はないので迂回し、「中橋」を渡れば、「天明宿」入り。

右手角のお店。「お休み所 山本屋藤吉」といわれた処、とか。

右手角のお店。「お休み所 山本屋藤吉」といわれた処、とか。「白旗橋」の手前を左折するのが旧道。「俳優座劇場佐野倉庫」があります。

「旗川」にぶつかります。旧道はこの先で川を越えていました。

路傍の石標?

「白旗橋」を渡ると佐野市になります。

橋を越えたらすぐ左折。「洋服直し 田島」さんのところを右折します。しばらく当時の「例幣使街道」を進みます。

正面奥が「両毛線」の踏切。

正面奥が「両毛線」の踏切。対岸を望む。

(10:24)旧道らしい道筋。

(10:24)旧道らしい道筋。おうちの車庫のところに「日光例幣使街道」の標識。

「ここから日光まで十八里半」とあります。

「ここから日光まで十八里半」とあります。(10:32)「両毛線」の踏切を渡り、すぐ斜め右の道を進みます。

旧道に入ると、車も通らず静かな通りに。

(10:37)その左手に

「芦畦の獅子舞」の収蔵庫。

「芦畦の獅子舞」の収蔵庫。約700年前に始まったといわれる獅子舞で、昔、芦畦と呼ばれた並木町花岡に伝わるものである。

毎年、旧6月1日と15日に近い日曜日に行われる厄除け行事で、三頭の獅子が、太刀持ち・ささら等のお供を従え、笛、太鼓の音に合わせて町内を舞めぐるものである。

なお、獅子頭は安楽寺の仁王像の余材をもって作ったという伝承がある。

その先、右手には旧家。

奥に長く連なっています。

その先にも倉庫風の古い建物。

その先には新しい「日光例幣使街道」という標識。

(10:49)再び「両毛線」の踏切を渡ります。「第一足利街道踏切」とあります。

来た道を振り返る。

踏切を越えた右手に「栗田煙草苗育布製造(株)大橋工場」。

「栗田煙草苗育布製造」?

本社は、佐野市堀込町にあり、この会社工場では、建築用及工業用寒冷紗、粘着加工製品の製造、農業用ビニロン寒冷紗の製造販売、ホームセンター向け園芸用寒冷紗の製造、寝装素材製造卸 他を扱っている工場のようです。

それにしても「煙草苗育布」とは?

(以下「栗田煙草苗育布製造株式会社」のHPより)

当社のタバコ苗育布とは、明治28年当時、秦野(神奈川県中西部)で使われていた寒冷紗と養蚕網をヒントに改良を重ねた、タバコ栽培における霜害防止と発育促進に効果を発揮する織物です。

その当時から、研究開発を重ね独自商品を製造するという姿勢が当社にあることがわかります。現在では、それら苗育布の開発製造技術をベースに発展させ、農業分野以外にも様々な場所で使われる製品として成長しております。

寒冷紗とは、目の粗い織物のことで、畑の作物に対して遮光・防寒・防虫用などに使われています。黒と白のほか銀色などもあり、用途に応じて使い分けます。主に強光線を遮るために使われますが、防風、防寒にも利用可能です。目の粗さで遮光率が変わります。

・・・

様々な分野で活躍する寒冷紗

農業や産業だけにとどまらず、寒冷紗が活躍できる分野は多岐にわたります。代表的な商品群としては以下のようなものがあります。

・農業用寒冷紗

・建築資材用寒冷紗

・製本用寒冷紗

・キッチンフキン用寒冷紗

・食肉梱包用寒冷紗

・寝装用織物

・グリーンカバー用寒冷紗

言われてみると、よく農地などや野菜を包むためのものとしてでよく見かける布です。

(「HORTI byGreenSnap」HPより)

(「HORTI byGreenSnap」HPより)煙草栽培用に開発された商品として、今や、様々な分野で用いられているようです。それでもなお、社名に「煙草苗育布」と掲げているところに創業以来、開発、改良してきた歴史への熱い思いが込められています。

「栗田煙草苗育布製造(たばこ びょういくふ せいぞう)株式会社」さんでした。

ところで「煙草(タバコ)」は、ナス科の植物だそうです。

(

HPより)

HPより)(10:52)「例幣使街道」という標識が頭上に。

清流にはカルガモの親子。

次第に住宅が連なるようになって市街地に入り、「大橋歩道橋」を越えて行きます。

(11:03)「歩道橋」から。

来た道。 その先の旧道。

民家のところに「日光例幣使街道」という標識。

「秋山川」に突き当たります。

かつては橋がありましたが、今はないので迂回し、「中橋」を渡れば、「天明宿」入り。

(8:58)「川崎天満宮」。

もとはもう少し南西にありましたが、渡良瀬川の改修で移設されたようです。

「川崎橋」から土手伝いに進み、土手を下って行きます。「梁田宿」側を望む。

ここで例幣使一行は休息して歌を奉納し、いくつかその短冊が社宝として残っているそうです。解説板。

判読不能の箇所もありますが、

・萬代の初めを今日を祈り置きていま行末は神所知るらん(・・中将忠能)

・行きかへり旅のねがへも天満る 神のめぐみをやなたにそ知る(綾小路宰相有長)

(注:この方は「玉村宿」でも歌を残しています。)

土手下の道を進みます。

(9:10)左折した正面の角、さらに右手には古仏が何体か。旧街道筋にあったものをまとめたのでしょうか? 旧道は失われているようです。

工業団地内の道を進みます。

路傍の「庚申塔」?

路傍の「庚申塔」?

「県道128号線」に出ます。旧道はこの付近でも曲がりくねった道だったようで、現在は工場や田んぼの中に失われています。

注:これまでしばしば現・旧比較で引用させていただいている「歴史的農業環境閲覧システム」さんの資料は、ちょうどこの付近(佐野市、栃木市の一部)がUPされていません。「今昔マップ」さんで比較検討した結果が上記の通りですが、資料の掲載は不可。

(9:18)途中見かけた石造物?

車はけっこう行き来しますが、人は誰も通らず。日陰もなし。炎天下であったら参ってしまいそう。左右にはほどよく伸びた稲田が広がります。

左手奥には小高い山並み。 のどかな田園風景。

のどかな田園風景。

写真では分かりにくいですが、田んぼには白鷺の群れ。

「みかもの月」の大きな看板。 「みかも山」は後で見えてきます。

「みかも山」は後で見えてきます。

(9:40)県道をひたすら進むと「出流川」に。

その先の交差点を「田沼」方面に左折します。「厄除け元三大師」の大きな看板が目印。

右奥に見えるのが「岡崎山古墳群」。

右奥に見えるのが「岡崎山古墳群」。

この道の西側を「例幣使街道」の旧道は通っていました。

山頂付近に「大小」の文字(↓)。

「岡崎山古墳群」。

「岡崎山古墳群」。

「御野立所趾」という案内板。

昭和9年(1934)、陸軍大演習が行われた際に昭和天皇が閲覧した場所のようです。

「野立」:大演習などで野外に設けた天皇の休息所。

岡崎山の裾を進む。「日光例幣使道」の標識。

岡崎山の裾を進む。「日光例幣使道」の標識。

(9:59)その先、右に入っていきます。左手の高台には「一本松地蔵」。

どういうわけか、そこには屋台風のお店。

どういうわけか、そこには屋台風のお店。

「岡崎山古墳」の標識。

「岡崎山古墳」の標識。

ご案内

1、岡崎山(標高52.7㍍)は、古くから人々と深くかかわり、生活の中心であった時代がありました。

そして昭和の一時期まで森や林は子どもたちの格好の遊び場として守り育てられてきました。

2、山頂からの眺めは里山ならではの格別なものを感じさせます。

東に筑波山、南に遠く富士山や秩父の山々、西に浅間山、北には男体山の雄姿を望むことができます。そして旗川の清流の先には限りなく広がる関東平野が一望でき、岡崎山は昔から景勝の地として多くの人々に親しまれ愛されてきました。

3、足利市では、平成2年この丘陵地に古墳が発見されたことから「岡崎山古墳群」として埋蔵文化財の指定をしております。

散策すると古き時代のロマンさえ感じさせてくれます。

4、岡崎山を昔のような地域の里山林として取り戻すことができないか。地域住民の熱い思いから、平成21年に「とちぎ元気な森県民税」を利用した里山林整備事業がスタートしました。

そして先人たちが育んできた岡崎山が、里山林として生まれ変わろうとしております。

5、私たちは、森や林・景観を守り、人と自然とのふれあいの場所として、この里山林を次の世代に引き継いでいきます。

平成22年4月 岡崎山里山林整備事業管理団体 寺岡町自治会

「旗川」沿いに進む。この道は旧道のようです。

しばらく道なりに進みますが、先ほどから左手奥に頂上付近に「大小」と記された山が見え、何だか気になります。ちょうど家から出てきた方に尋ねると「大小山という山ですよ。登ったことはありませんが」との返事でした。

大小山

全長約5キロで、眼下に渡良瀬川の清流が流れ、遠くに関東平野を眺望出来る素晴らしいコースです。

海抜300メートル級の低山コースですが、アップダウンが厳しく、決してあなどれないコースです。

また、コースの急斜面部分にはロープが張ってあったり、洞窟があるなど、子どもにとっても冒険心をくすぐる楽しいコースとなっています。

大小山(だいしょうやま)の山頂の崖には、シンボルと言える『大小』の文字板が掲げられています。この文字板は、大小山麓の阿夫利神社(あぶりじんじゃ)に祭られている『大天狗』『小天狗』にちなみ、江戸末期の安政2年(1855年)、無病息災を祈願する周辺住民の手により掲げられました。

その後、幾度か架け替えられましたが、現在はステンレス製文字板を用いた、一文字7メートル四方、総重量1トン強のものに復元されています。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

(10:08)「県道67号線」に合流します。その左角に道標が二基あります。

解説板。

解説板。

【左】 材質:安山岩、高さ90.0cm 幅36.0cm 奥行38.0cmの四角柱。元文5年(1740)建立。

上面中央に浅いホゾ穴の跡が残っており、造立時には上段に別の造塔物があったと考えられます。

正面に「佐野道」、右側面に「足利道」、左側面に「太田道」、裏面に「元文五年庚申十一月二十四日下野国足利郡寺岡村宿」と刻まれています。

正面と両側面の字は行書で太く書かれています。

この道標は市内に残るもので一番大きく立派なものです。

【右】 材質:安山岩、高さ42.0cm 幅30.5cm 奥行30.5cmの四角柱で下に逆台形。台座:逆台形で上面は方41.5cm、下面は方39cm、高さ8.0cm以上。寛政3年(1791)建立。

正面に「道祖神・日光道・佐野道」、右側面に「善光寺道・太田道・足利道」、左側面に「江戸道・館林道」「寛政三辛亥年 月吉祥日」「願主 山本兵蔵」との文字が楷書で刻まれています。

台座 それぞれ各面に「東」「西」「南」「北」の銘記が陰刻されています。

(以上、「同」HPより)

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

もとはもう少し南西にありましたが、渡良瀬川の改修で移設されたようです。

「川崎橋」から土手伝いに進み、土手を下って行きます。「梁田宿」側を望む。

ここで例幣使一行は休息して歌を奉納し、いくつかその短冊が社宝として残っているそうです。解説板。

判読不能の箇所もありますが、

・萬代の初めを今日を祈り置きていま行末は神所知るらん(・・中将忠能)

・行きかへり旅のねがへも天満る 神のめぐみをやなたにそ知る(綾小路宰相有長)

(注:この方は「玉村宿」でも歌を残しています。)

土手下の道を進みます。

(9:10)左折した正面の角、さらに右手には古仏が何体か。旧街道筋にあったものをまとめたのでしょうか? 旧道は失われているようです。

工業団地内の道を進みます。

路傍の「庚申塔」?

路傍の「庚申塔」?「県道128号線」に出ます。旧道はこの付近でも曲がりくねった道だったようで、現在は工場や田んぼの中に失われています。

注:これまでしばしば現・旧比較で引用させていただいている「歴史的農業環境閲覧システム」さんの資料は、ちょうどこの付近(佐野市、栃木市の一部)がUPされていません。「今昔マップ」さんで比較検討した結果が上記の通りですが、資料の掲載は不可。

(9:18)途中見かけた石造物?

車はけっこう行き来しますが、人は誰も通らず。日陰もなし。炎天下であったら参ってしまいそう。左右にはほどよく伸びた稲田が広がります。

左手奥には小高い山並み。

のどかな田園風景。

のどかな田園風景。写真では分かりにくいですが、田んぼには白鷺の群れ。

「みかもの月」の大きな看板。

「みかも山」は後で見えてきます。

「みかも山」は後で見えてきます。(9:40)県道をひたすら進むと「出流川」に。

その先の交差点を「田沼」方面に左折します。「厄除け元三大師」の大きな看板が目印。

右奥に見えるのが「岡崎山古墳群」。

右奥に見えるのが「岡崎山古墳群」。この道の西側を「例幣使街道」の旧道は通っていました。

山頂付近に「大小」の文字(↓)。

「岡崎山古墳群」。

「岡崎山古墳群」。「御野立所趾」という案内板。

昭和9年(1934)、陸軍大演習が行われた際に昭和天皇が閲覧した場所のようです。

「野立」:大演習などで野外に設けた天皇の休息所。

岡崎山の裾を進む。「日光例幣使道」の標識。

岡崎山の裾を進む。「日光例幣使道」の標識。(9:59)その先、右に入っていきます。左手の高台には「一本松地蔵」。

どういうわけか、そこには屋台風のお店。

どういうわけか、そこには屋台風のお店。 「岡崎山古墳」の標識。

「岡崎山古墳」の標識。

ご案内

1、岡崎山(標高52.7㍍)は、古くから人々と深くかかわり、生活の中心であった時代がありました。

そして昭和の一時期まで森や林は子どもたちの格好の遊び場として守り育てられてきました。

2、山頂からの眺めは里山ならではの格別なものを感じさせます。

東に筑波山、南に遠く富士山や秩父の山々、西に浅間山、北には男体山の雄姿を望むことができます。そして旗川の清流の先には限りなく広がる関東平野が一望でき、岡崎山は昔から景勝の地として多くの人々に親しまれ愛されてきました。

3、足利市では、平成2年この丘陵地に古墳が発見されたことから「岡崎山古墳群」として埋蔵文化財の指定をしております。

散策すると古き時代のロマンさえ感じさせてくれます。

4、岡崎山を昔のような地域の里山林として取り戻すことができないか。地域住民の熱い思いから、平成21年に「とちぎ元気な森県民税」を利用した里山林整備事業がスタートしました。

そして先人たちが育んできた岡崎山が、里山林として生まれ変わろうとしております。

5、私たちは、森や林・景観を守り、人と自然とのふれあいの場所として、この里山林を次の世代に引き継いでいきます。

平成22年4月 岡崎山里山林整備事業管理団体 寺岡町自治会

「旗川」沿いに進む。この道は旧道のようです。

しばらく道なりに進みますが、先ほどから左手奥に頂上付近に「大小」と記された山が見え、何だか気になります。ちょうど家から出てきた方に尋ねると「大小山という山ですよ。登ったことはありませんが」との返事でした。

大小山

全長約5キロで、眼下に渡良瀬川の清流が流れ、遠くに関東平野を眺望出来る素晴らしいコースです。

海抜300メートル級の低山コースですが、アップダウンが厳しく、決してあなどれないコースです。

また、コースの急斜面部分にはロープが張ってあったり、洞窟があるなど、子どもにとっても冒険心をくすぐる楽しいコースとなっています。

大小山(だいしょうやま)の山頂の崖には、シンボルと言える『大小』の文字板が掲げられています。この文字板は、大小山麓の阿夫利神社(あぶりじんじゃ)に祭られている『大天狗』『小天狗』にちなみ、江戸末期の安政2年(1855年)、無病息災を祈願する周辺住民の手により掲げられました。

その後、幾度か架け替えられましたが、現在はステンレス製文字板を用いた、一文字7メートル四方、総重量1トン強のものに復元されています。

(この項、「

」HPより)

」HPより)(10:08)「県道67号線」に合流します。その左角に道標が二基あります。

解説板。

解説板。【左】 材質:安山岩、高さ90.0cm 幅36.0cm 奥行38.0cmの四角柱。元文5年(1740)建立。

上面中央に浅いホゾ穴の跡が残っており、造立時には上段に別の造塔物があったと考えられます。

正面に「佐野道」、右側面に「足利道」、左側面に「太田道」、裏面に「元文五年庚申十一月二十四日下野国足利郡寺岡村宿」と刻まれています。

正面と両側面の字は行書で太く書かれています。

この道標は市内に残るもので一番大きく立派なものです。

【右】 材質:安山岩、高さ42.0cm 幅30.5cm 奥行30.5cmの四角柱で下に逆台形。台座:逆台形で上面は方41.5cm、下面は方39cm、高さ8.0cm以上。寛政3年(1791)建立。

正面に「道祖神・日光道・佐野道」、右側面に「善光寺道・太田道・足利道」、左側面に「江戸道・館林道」「寛政三辛亥年 月吉祥日」「願主 山本兵蔵」との文字が楷書で刻まれています。

台座 それぞれ各面に「東」「西」「南」「北」の銘記が陰刻されています。

(以上、「同」HPより)

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

(7:54)福居町(八木宿)のようす。

暑さもいったん和らいだ(ような)7月26日(木)。曇りのち晴れ。進めるところまでと、東武伊勢崎線「福居」駅まで早朝の電車に乗ってやってきます。夏休みに入って間もなく、制服姿や部活姿のの高校生がいっぱい乗車。

「県道128号線」。踏切を越えます。左手奥に「福居駅」。

「県道128号線」。踏切を越えます。左手奥に「福居駅」。

日差しもなく、今回は歩くのに楽? 旧家。

旧家。

(8:08)やがて二股となり、その分岐点に庚申塔と二つに折れた道標。「東 梁田ヲヘテ佐野方面ニ至ル」とあります。

左の通りをそのまま進む。

「日光例幣使街道」という標識。通りには自動車販売店が目立つ。

(8:18)「上渋垂町(かみしぶたれちょう)」交差点。

(8:18)「上渋垂町(かみしぶたれちょう)」交差点。

「国道50号線足利バイパス」を越えます。

周囲に田んぼが広がります。

直線道路が延びる、その左手に「金箱うなぎ」店の看板が見えてきます。その角を左折します(8:32)。向かいにあったコンビニは廃業になったようで、整地されています。

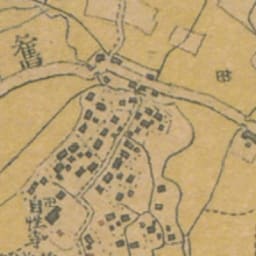

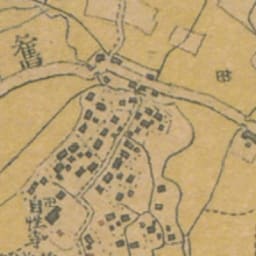

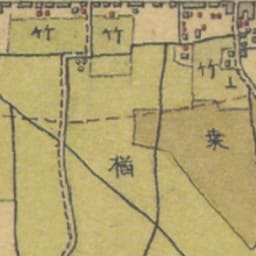

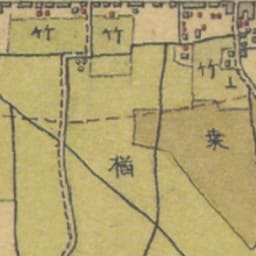

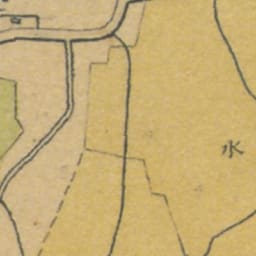

1880年代のようす。○が左折点。

1880年代のようす。○が左折点。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

旧梁田宿の街並み。

梁田宿

渡良瀬川の右岸に位置する梁田宿は戸数百余戸であったが、川留めに備えて本陣が2軒、旅籠も32軒という中規模の宿場であった。幕末、幕府軍と官軍(薩・長・大垣連合軍)が東日本で最初に衝突した梁田戦争があった場所で幕府軍が壊滅的な負け方をした地でもあった。

ほとんど街道時代の面影はなさそう。大谷石造りの蔵。

中ほどに「梁田宿碑」(左)が建てられています。

宿碑の奥は長福寺。本堂横の墓地に戦死者64名を弔った「梁田戦争戦死塚」、「東軍戦死者追弔碑」が建っていますが、境内が工事中のため、パス。そこで、

梁田戦争のあらまし

慶応4年(1868年)3月9日早朝、上渋垂方面から急進した西軍(薩摩藩四番隊、大垣藩、長州藩)約200余名は、辰の上刻(午前7時頃)、いっせいに銃砲攻撃を開始した。薩摩藩、大垣藩は例弊使街道を梁田宿へ、長州藩は南側から迂回し、本郷と中屋敷の中間から梁田宿中央裏手へ、薩摩藩一小隊は本道上から小生川へ渡良瀬川沿いに進撃した。

いわば、梁田宿を三方から包囲する作戦であり、深い朝霧に隠れての奇襲攻撃であった。

一方、総督・古屋佐久左衛門が率いる東軍(幕府軍)約900余名は3月8日午後、羽生陣屋を出発し梁田へ宿営した。翌9日の早朝に出発する予定で、まさに朝食の準備中であった。

完全に不意を衝かれた東軍も勇猛果敢に防戦し、梁田宿一帯はしだいに市街戦の様相となり、やがて凄惨な白兵戦となった。次第に宿場の中に追い込まれた東軍は、次々と戦死者を出し、午前10時頃その戦いは終わった。

東日本最初の戦いという梁田戦争(梁田の役)が、足利地方における明治維新の幕開けとなった。

同年4月に、江戸城は開城し、9月に年号は明治元年となった。

(この項、 HPより)

HPより)

梁田戦争の直後、村民の手により渡良瀬川の河原に合葬し墓碑を建てましたが、その後渡良瀬川の整備工事のため、昭和6年(1931)に現在地に移されました。「幕府軍」を「東軍」と記したケースは珍しいようです。

(8:41)500mほどの短い旧宿場街は終わり、「渡良瀬川」の土手にぶつかります。ここから対岸へは渡し舟で渡っていました。

宿内を振り返る。

河川敷はゴルフ場になっています。

(8:52)少し下流にある「川崎橋」を渡っていきます。

「海まで161.3㎞」。

渡良瀬川

栃木県日光市と群馬県沼田市との境にある皇海山(すかいさん)に源を発し、足尾山塊の水を集め草木ダムを経て南西に流れる。群馬県みどり市で南東へ向きを変え、桐生市から足利市・太田市・佐野市・館林市など、おおむね群馬・栃木の県境付近(両毛地域)を東南東へ流れる。

栃木県栃木市藤岡地域で明治・大正期に開削された洪積台地を東へ抜けた後、南に向きを変え、渡良瀬遊水地に入り巴波川(うずまがわ)、思川を併せる。茨城県と埼玉県の県境を南へ流れ、茨城県古河市と埼玉県加須市の境界で利根川に合流する。

渡良瀬遊水地へ流入する渡良瀬川は、群馬・栃木の県境にある皇海山(2,143m)に源を発し、いくつもの渓流を合わせながら、大間々地先で山峡の地を離れ、以後桐生市、足利市の中心から南東に流下し栃木市を通り、茨城県古河市地先で利根川本流へと注いでいる。流域面積2,602km²、流路延長107.6kmの利根川水系最大の支川である。

(以上、「Wikipedia」参照)

渡良瀬遊水地

栃木県の南端に位置し、栃木・群馬・埼玉・茨城の4県にまたがる面積33km²、総貯水容量2億m³の我が国最大の遊水地である。

1000年前の渡良瀬川は、桐生川、秋山川などの支川を合わせ藤岡地先で台地に沿って板倉町との境を流れ、海老瀬の七曲がりを過ぎ、谷田川、思川を合流し茨城県五霞町の中央を流れて、かつての庄内古川筋(現中川)を通り、金杉、松戸、市川を過ぎ、現在の江戸川の河道を流れて江戸湾に注いでいた。

徳川家康が江戸に入り、政治経済の中心となり、関東平野の開発が始まり、利根川も江戸湾に流れていたものを銚子の太平洋に流れるように付け替えた。これを利根川の東遷と言うが、これにより渡良瀬川は元和7年(1621)利根川を渡良瀬川に流す新河道が開削され、これにより渡良瀬川は利根川最大の支川となった。さらに栗橋から常陸川の間の台地も新たに開削し、現在の利根川がつくられたのである。

「利根川東遷図」(出典:利根川上流河川事務所)

「利根川東遷図」(出典:利根川上流河川事務所)

利根川の支川となった渡良瀬川下流部一帯は、赤麻沼・石川沼、さらに板倉沼などがあり、地形的には周辺より一段と低く洪水が自然に遊水する大湿地帯であった。その中央部の原野を開墾したのが谷中村で、周囲を堤防(囲堤)で囲まれた村であった。谷中村は明治22年(1889)に成立したが、5年後の明治27年の統計書によれば戸数・人口は386戸、2302人であった。

明治23年、29年の洪水を契機に、渡良瀬川下流部の洪水被害とともに、足尾銅山から渡良瀬川に流れ出した鉱毒による被害は明確になった。これに対し、渡良瀬川の改修や最下流部に遊水地計画が打ち出され、当時、渡良瀬川は栃木県管理であり、明治37年県議会可決後、明治38年から明治40年までの間に930町歩余りが買収された。その間、明治39年(1906)には谷中村は藤岡町に合併廃村となった。明治43年には、内務省による改修事業が始まり、昭和5年には渡良瀬遊水地が完成した。

その後、昭和10年、13年、22年と相次ぐ大洪水を契機に渡良瀬遊水地を、より効果的に活用するために、渡良瀬川、思川、巴波川に沿って、新しく囲繞堤や越流堤を設け、調節池化を図り、大きな洪水の時だけ調節池の中に川の水が入るようにし、従来より洪水調節機能を増大させる事業(調節池化事業)を実施した。

谷中村は、渡良瀬川、思川、巴波川に挟まれた沼地や湿地が広がる地域に位置し、3つの村が合併して、明治22年(1889)に誕生した村で、周辺に比べて地盤高は低いため水害を受けやすく、村の周囲には囲堤が築かれていた。谷中村や周辺の村では、各家で洪水に備えて『水塚』や『揚舟』などがあった。村では、水田、畑作を行うほか、周りには多くの池沼や水路があり、魚捕りや湿地の植物ヨシ、スゲを使ったヨシズ、スゲ笠作り、養蚕業なども行われていた。

明治20年代になって、渡良瀬川最上流部に位置する、足尾銅山より流出する鉱毒が渡良瀬川沿岸に広がり、大きな問題となった、その中に谷中村もあった。この足尾鉱毒被害の防止対策の一つとして、氾濫被害の軽減のため渡良瀬川下流部に遊水地を造る計画が打ち出された。その計画が、谷中村を中心とした地域で明治38年(1905)から栃木県が買収を始め、村人達は反対したが、明治39年(1906)に谷中村は藤岡町(現・栃木市)に合併され廃村となった。

田中正造は、天保12年(1841)11月佐野市小中町で生まれ、栃木新聞(現・下野新聞)編集長を経て、県会議員となった。明治23年(1890)第1回総選挙で衆議院議員に選ばれ、渡良瀬川の魚や農作物に大きな被害を与えていた足尾銅山の鉱毒問題を国会で取り上げ、渡良瀬川沿いの人々を救うため努力した。その結果、足尾鉱毒事件は社会問題にまで広まった。明治34年(1901)には議員を辞職し、天皇に直訴した。その後、谷中村の遊水地化への抗議など足尾鉱毒問題などに取り組んだが、大正2年(1913)9月、72歳でその生涯を閉じた。

(この項、 HPより)

HPより)

暑さもいったん和らいだ(ような)7月26日(木)。曇りのち晴れ。進めるところまでと、東武伊勢崎線「福居」駅まで早朝の電車に乗ってやってきます。夏休みに入って間もなく、制服姿や部活姿のの高校生がいっぱい乗車。

「県道128号線」。踏切を越えます。左手奥に「福居駅」。

「県道128号線」。踏切を越えます。左手奥に「福居駅」。日差しもなく、今回は歩くのに楽?

旧家。

旧家。(8:08)やがて二股となり、その分岐点に庚申塔と二つに折れた道標。「東 梁田ヲヘテ佐野方面ニ至ル」とあります。

左の通りをそのまま進む。

「日光例幣使街道」という標識。通りには自動車販売店が目立つ。

(8:18)「上渋垂町(かみしぶたれちょう)」交差点。

(8:18)「上渋垂町(かみしぶたれちょう)」交差点。「国道50号線足利バイパス」を越えます。

周囲に田んぼが広がります。

直線道路が延びる、その左手に「金箱うなぎ」店の看板が見えてきます。その角を左折します(8:32)。向かいにあったコンビニは廃業になったようで、整地されています。

1880年代のようす。○が左折点。

1880年代のようす。○が左折点。

2010年代のようす。

2010年代のようす。旧梁田宿の街並み。

梁田宿

渡良瀬川の右岸に位置する梁田宿は戸数百余戸であったが、川留めに備えて本陣が2軒、旅籠も32軒という中規模の宿場であった。幕末、幕府軍と官軍(薩・長・大垣連合軍)が東日本で最初に衝突した梁田戦争があった場所で幕府軍が壊滅的な負け方をした地でもあった。

ほとんど街道時代の面影はなさそう。大谷石造りの蔵。

中ほどに「梁田宿碑」(左)が建てられています。

宿碑の奥は長福寺。本堂横の墓地に戦死者64名を弔った「梁田戦争戦死塚」、「東軍戦死者追弔碑」が建っていますが、境内が工事中のため、パス。そこで、

梁田戦争のあらまし

慶応4年(1868年)3月9日早朝、上渋垂方面から急進した西軍(薩摩藩四番隊、大垣藩、長州藩)約200余名は、辰の上刻(午前7時頃)、いっせいに銃砲攻撃を開始した。薩摩藩、大垣藩は例弊使街道を梁田宿へ、長州藩は南側から迂回し、本郷と中屋敷の中間から梁田宿中央裏手へ、薩摩藩一小隊は本道上から小生川へ渡良瀬川沿いに進撃した。

いわば、梁田宿を三方から包囲する作戦であり、深い朝霧に隠れての奇襲攻撃であった。

一方、総督・古屋佐久左衛門が率いる東軍(幕府軍)約900余名は3月8日午後、羽生陣屋を出発し梁田へ宿営した。翌9日の早朝に出発する予定で、まさに朝食の準備中であった。

完全に不意を衝かれた東軍も勇猛果敢に防戦し、梁田宿一帯はしだいに市街戦の様相となり、やがて凄惨な白兵戦となった。次第に宿場の中に追い込まれた東軍は、次々と戦死者を出し、午前10時頃その戦いは終わった。

東日本最初の戦いという梁田戦争(梁田の役)が、足利地方における明治維新の幕開けとなった。

同年4月に、江戸城は開城し、9月に年号は明治元年となった。

(この項、

HPより)

HPより)梁田戦争の直後、村民の手により渡良瀬川の河原に合葬し墓碑を建てましたが、その後渡良瀬川の整備工事のため、昭和6年(1931)に現在地に移されました。「幕府軍」を「東軍」と記したケースは珍しいようです。

(8:41)500mほどの短い旧宿場街は終わり、「渡良瀬川」の土手にぶつかります。ここから対岸へは渡し舟で渡っていました。

宿内を振り返る。

河川敷はゴルフ場になっています。

(8:52)少し下流にある「川崎橋」を渡っていきます。

「海まで161.3㎞」。

渡良瀬川

栃木県日光市と群馬県沼田市との境にある皇海山(すかいさん)に源を発し、足尾山塊の水を集め草木ダムを経て南西に流れる。群馬県みどり市で南東へ向きを変え、桐生市から足利市・太田市・佐野市・館林市など、おおむね群馬・栃木の県境付近(両毛地域)を東南東へ流れる。

栃木県栃木市藤岡地域で明治・大正期に開削された洪積台地を東へ抜けた後、南に向きを変え、渡良瀬遊水地に入り巴波川(うずまがわ)、思川を併せる。茨城県と埼玉県の県境を南へ流れ、茨城県古河市と埼玉県加須市の境界で利根川に合流する。

渡良瀬遊水地へ流入する渡良瀬川は、群馬・栃木の県境にある皇海山(2,143m)に源を発し、いくつもの渓流を合わせながら、大間々地先で山峡の地を離れ、以後桐生市、足利市の中心から南東に流下し栃木市を通り、茨城県古河市地先で利根川本流へと注いでいる。流域面積2,602km²、流路延長107.6kmの利根川水系最大の支川である。

(以上、「Wikipedia」参照)

渡良瀬遊水地

栃木県の南端に位置し、栃木・群馬・埼玉・茨城の4県にまたがる面積33km²、総貯水容量2億m³の我が国最大の遊水地である。

1000年前の渡良瀬川は、桐生川、秋山川などの支川を合わせ藤岡地先で台地に沿って板倉町との境を流れ、海老瀬の七曲がりを過ぎ、谷田川、思川を合流し茨城県五霞町の中央を流れて、かつての庄内古川筋(現中川)を通り、金杉、松戸、市川を過ぎ、現在の江戸川の河道を流れて江戸湾に注いでいた。

徳川家康が江戸に入り、政治経済の中心となり、関東平野の開発が始まり、利根川も江戸湾に流れていたものを銚子の太平洋に流れるように付け替えた。これを利根川の東遷と言うが、これにより渡良瀬川は元和7年(1621)利根川を渡良瀬川に流す新河道が開削され、これにより渡良瀬川は利根川最大の支川となった。さらに栗橋から常陸川の間の台地も新たに開削し、現在の利根川がつくられたのである。

「利根川東遷図」(出典:利根川上流河川事務所)

「利根川東遷図」(出典:利根川上流河川事務所)利根川の支川となった渡良瀬川下流部一帯は、赤麻沼・石川沼、さらに板倉沼などがあり、地形的には周辺より一段と低く洪水が自然に遊水する大湿地帯であった。その中央部の原野を開墾したのが谷中村で、周囲を堤防(囲堤)で囲まれた村であった。谷中村は明治22年(1889)に成立したが、5年後の明治27年の統計書によれば戸数・人口は386戸、2302人であった。

明治23年、29年の洪水を契機に、渡良瀬川下流部の洪水被害とともに、足尾銅山から渡良瀬川に流れ出した鉱毒による被害は明確になった。これに対し、渡良瀬川の改修や最下流部に遊水地計画が打ち出され、当時、渡良瀬川は栃木県管理であり、明治37年県議会可決後、明治38年から明治40年までの間に930町歩余りが買収された。その間、明治39年(1906)には谷中村は藤岡町に合併廃村となった。明治43年には、内務省による改修事業が始まり、昭和5年には渡良瀬遊水地が完成した。

その後、昭和10年、13年、22年と相次ぐ大洪水を契機に渡良瀬遊水地を、より効果的に活用するために、渡良瀬川、思川、巴波川に沿って、新しく囲繞堤や越流堤を設け、調節池化を図り、大きな洪水の時だけ調節池の中に川の水が入るようにし、従来より洪水調節機能を増大させる事業(調節池化事業)を実施した。

谷中村は、渡良瀬川、思川、巴波川に挟まれた沼地や湿地が広がる地域に位置し、3つの村が合併して、明治22年(1889)に誕生した村で、周辺に比べて地盤高は低いため水害を受けやすく、村の周囲には囲堤が築かれていた。谷中村や周辺の村では、各家で洪水に備えて『水塚』や『揚舟』などがあった。村では、水田、畑作を行うほか、周りには多くの池沼や水路があり、魚捕りや湿地の植物ヨシ、スゲを使ったヨシズ、スゲ笠作り、養蚕業なども行われていた。

明治20年代になって、渡良瀬川最上流部に位置する、足尾銅山より流出する鉱毒が渡良瀬川沿岸に広がり、大きな問題となった、その中に谷中村もあった。この足尾鉱毒被害の防止対策の一つとして、氾濫被害の軽減のため渡良瀬川下流部に遊水地を造る計画が打ち出された。その計画が、谷中村を中心とした地域で明治38年(1905)から栃木県が買収を始め、村人達は反対したが、明治39年(1906)に谷中村は藤岡町(現・栃木市)に合併され廃村となった。

田中正造は、天保12年(1841)11月佐野市小中町で生まれ、栃木新聞(現・下野新聞)編集長を経て、県会議員となった。明治23年(1890)第1回総選挙で衆議院議員に選ばれ、渡良瀬川の魚や農作物に大きな被害を与えていた足尾銅山の鉱毒問題を国会で取り上げ、渡良瀬川沿いの人々を救うため努力した。その結果、足尾鉱毒事件は社会問題にまで広まった。明治34年(1901)には議員を辞職し、天皇に直訴した。その後、谷中村の遊水地化への抗議など足尾鉱毒問題などに取り組んだが、大正2年(1913)9月、72歳でその生涯を閉じた。

(この項、

HPより)

HPより)

(18:03)左手にある「宝性寺(堀込薬師)の門前には、「八木節元祖 堀込源太翁の碑」。

八木節について

「八木節」の概要について、百科事典では以下のように説明されています。

「世界大百科事典・平凡社」

民謡。栃木県足利郡御厨町字八木(現、足利市)から出た名称。江戸時代に例幣使街道にあたってた旧八木宿でおこなわれた盆踊りで、もと越後の「新保広大寺くずし」の口説節が土着したもので、八木宿に近い山辺村堀込(現、足利市)に、通称堀込源太(本名 渡辺源太郎)という馬方の美声がこれをひろめたといわれる。

大正の中期以降レコードによって全国的なものとなった。はじめ樽(たる)を縦にしてその鏡や胴をたたいて篠(しの)笛などを伴奏としたが、後には大鼓(おおかわ)や鉦(かね)などを加え、にぎやかな陽気なものとなった。なお、群馬県佐波郡玉村町には、古来「横樽音頭」と「縦樽音頭」が盆踊歌としておこなわれ、ことに縦樽音頭は源太の八木節の影響をうけて、八木節というようになった。なお、現在おこなわれる花笠踊りは明治初年に振り付けられたもの。

歌詞は国定忠治や五郎正宗、鈴木主人(もんど)などが有名。その歌い出しは「アアー、さても一座の皆様方よ、わしのようなる三角野郎が、四角四面の櫓(やぐら)の上で、音頭とるとははばかりながら、しばし御免を蒙りまして、何か一言読み上げまする、文句違いや仮名間違いは、平にその儀はお許しなされ、許しなされば文句にかかるオーイサネ」 というのではじまる。

このように八木節ルーツになったのは「新保広大寺くずし」であると考えられております。

新保広大寺は、正式名を鶴嶺山新保広大寺といい新潟県十日町市に実在する曹洞宗の寺院です。「新保広大寺節」の発生は明らかではありませんが、寺領をめぐる紛争等が背景になって、寺の和尚と広大寺門前通りにあった豆腐屋の未亡人を題材にした戯れ唄としてつくられたようであります。

「新保広大寺節」は瞽女唄として各地に伝わり、江戸時代の五大流行唄の筆頭と言われるほどになり、各地の民謡の発生にも関わるようになりました。

「新保広大寺節」は各地に伝わると、元唄がアレンジされたり、その地の歌に唄いやすいところが取り入れられたりと、様々に変化し、「新保広大寺くずし」となります。

江戸時代末、この「新保広大寺くずし」を日光例幣使街道の宿場として栄えた上州新田郡木崎宿へ越後より売られてきた遊女「おさよまたはおゆき」という女達が、望郷にかられ唄い、それが木崎節となり八木節へと変化していったと言われています。また一方、木崎より二つ先の宿場である八木宿でも遊女を中心に唄われていたと言われています。明治末期木崎と足利市を行き来する馬方らによって栃木県足利市に伝えられ、大正の始め、やはり馬方の堀込生まれの堀込源太(本名渡辺源太郎)が節回しなどを工夫し八木節を完成させたと言われています。

(以上 HPより)

HPより)

「八木節」を全国的に広めた人物が八木宿近くに住む「堀込源太(本名 渡辺源太郎)」であることは間違いないようですが、発祥の地となると、群馬・木崎宿と栃木・八木宿との間で、本家争いがあるようです。

いずれにしても上州、野州の国境付近、「日光例幣使街道」の宿場でのはやり歌で、それも宿場の、越後から売られてきた女「飯盛り女」たちの間で望郷の想いを込めて歌われていたものが「堀込源太」によって全国的に広まった、ということのようです。

堀込源太(1872~1943)

源太は本名を渡辺源太郎といい、1872年(明治5年)1月29日、梁田郡堀米村(現在の堀込町)82番地で、源五郎の長男として生まれました。生家は貧しい小作農家だったので、源太は学校に行かないで、少年のころは子守り(小さい子どものめんどうを見みること)などをしていましたが、やがて家の仕事を手伝って働きました。父親の源五郎も芸事(「おどり」や「うた」)には理解があったので、源太も早くから芸事への関心を持っていたようです。源太は盆踊唄(盆踊りの時に神楽、神をまつるための音楽やおどり)なども上手で、のちに地方の劇団にも参加することになります。

源太は18才の時結婚し、20才の頃、荷馬車引きになり、葛生の石灰を運びました。

源太はこの道のとちゅう、荷物がからになると、かいばおけ(うまにえさをやるためのおけ)をたたいて、馬子唄や盆踊唄を唄いました。生まれつききれいな声の持ち主であったところから、彼が唄いながら通ると、道のそばの機織娘たちは一斉に手を休めて、聞きほれたということです。そして、いろいろな所の盆踊り大会などへ出場しては優勝をして、そのうち源太の名前は近くの村や町に広がっていったのです。記憶力(ものを覚える力)がすばらしく、同じ唄を2,3回聞けば必ず覚えてしまったといわれています。また、好きな唄を自分流に唄いやすいようにしていました。

1907年(明治40年)8月15日の夜、源太が中心となり、上加子(いまの久保田町)で、盆踊り大会を開いたことがありました。このとき、テンポの早い源太の唄に人気が集まり、これがレコード吹き込み(レコードを作ること)のきっかけになったとのことです。

源太の八木節がレコードとして売り出されたのは大正3年のことですが、当時の人々の気持ちに合うところがあったのでしょう。源太の八木節は多くの人のうわさになり、大変親しまれました。やがて、ラジオ放送の番組でも流れ、大正7年5月には浅草六区の萬盛館で、名人会のひとりとして出演することになりました。この時、源太は「足利音頭八木節」の題名を使っていました。そして神戸の吉原興業といっしょに各地をまわって唄うことになるのですが、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災で仕事がまったく出来なくなりました。彼が52才の時でした。

東京から足利にもどった源太は堀米宝性寺まえに住まいを決めて、もう一度活躍する日を待ちましたが、彼の出番は失なわれたままでした。折りにふれて九州、北海道に招かれて出演することはあっても、もはや一番活躍したころの人気はなく、妻沼方面や、赤城山麓周辺(赤城山のふもと)の町村などで公演するだけでした。そして昭和18年12月18日、71才でその生涯を終えました。「芸は身を助ける(何かにすぐれた力を持っていると、生きていくための助けになる)」と言いますが、民謡歌手として全国にその名を知られるようになったのは、やはり源太がまれな才能に恵まれていたからでしょう。

(この項、「足利市立教育研究所」HPより。子ども向けの解説です。)

「例幣使街道」という標識。

「例幣使街道」という標識。

「足利学校」等の史跡は北へ行った足利市街地へ。

(18:17)「ようこそ八木節のふるさとへ」。

「八木宿」。現在は「福居町」の一部となっています。

(18:22)「八木宿」交差点の左角が「八木宿本陣跡」。「ライフスポット テラヤマ」(寺山商店)となっています。

「例幣使そば荒川屋」天保7年(1837)創業、180年というお店。

残念ながら開店時間を過ぎています。

(18:24)「八木節会館」。

その前に「八木宿」という標識と判読不能な古びた解説板。

八木宿

日光例幣使街道の8番目の宿場。宿場の周りに8本の松があったことより八木の地名が付いた。八木節ゆかりの地である。

1845年時点では96戸542人で、例幣使街道の宿場町の中ではごく小規模なものであった。本陣・脇本陣は設置されていた。本陣は寺山家がつとめ、屋号は千代本を名乗った。しかし公家諸大名の宿泊は稀であったとされる。一般庶民階級は、公家諸大名が宿泊する宿場町を避ける傾向があったことから、一般旅行者を主たる対象とする宿場町であったとされる。

(「Wikipedia」より)

宿内には当時の面影はほとんど見当たりません。左手に木々に囲まれた、曰くありげな建物。「島岡印刷所」。女郎屋跡と言われているらしいが。

通りをはさんだ前の家の門。

広大な空き地と奥に古びた家。

広大な空き地と奥に古びた家。

左手に「母衣(ほろ)輪神社という変わった名前の神社。

母衣(ほろ)は、日本の武士の道具の1つ。矢や石などから防御するための甲冑の補助武具で、兜や鎧の背に巾広の絹布をつけて風で膨らませるもので、後には旗指物の一種ともなった。

「母衣輪神社」の創建は上古と推定され、倭建命が東国征討の砌りに、この地に駐屯され武具(母衣)を奉納し、天地地祗を祀り武運を祈願した神跡と言い伝えられる。八木宿の鎮守として特に例幣使参向に当たっては、その尊崇を集めた。

(18:29)右手に堂々とした商家。「こばた」とあり、たばこの販売所でもあったようです。

今回はここまで。ホームから赤レンガの建物が見えます。

国登録有形文化財(建造物)トチセン(旧足利織物)

・赤レンガ捺染工場

・赤レンガサラン工場

レンガ造の外壁と木造の内部軸組みからなる広大な工場棟です。

建築面積は1,587平方メートルあり、6連ののこぎり屋根が連続してかけられ、大規模な工場内部の空間をつくりだしています。

頂部まで立ちのぼる柱型と重厚な軒蛇腹とで縁取る妻壁の意匠や、出入口や窓などの大きな開口部を一石のまぐさ石で支える手法に特色があります。

サラン工場同様、大正時代初期に設立された足利織物会社の輸出綿織物の生産を目的とした足利で最初の近代工業で、大規模な赤レンガ工場建築群としては、唯一現存している建物です。

※通常非公開となっております

( HPより)

HPより)

1880年代のようす。「母衣輪社」の名が。

1880年代のようす。「母衣輪社」の名が。

2010年代のようす。上方に「国道50号線足利バイパス」。

2010年代のようす。上方に「国道50号線足利バイパス」。

八木節について

「八木節」の概要について、百科事典では以下のように説明されています。

「世界大百科事典・平凡社」

民謡。栃木県足利郡御厨町字八木(現、足利市)から出た名称。江戸時代に例幣使街道にあたってた旧八木宿でおこなわれた盆踊りで、もと越後の「新保広大寺くずし」の口説節が土着したもので、八木宿に近い山辺村堀込(現、足利市)に、通称堀込源太(本名 渡辺源太郎)という馬方の美声がこれをひろめたといわれる。

大正の中期以降レコードによって全国的なものとなった。はじめ樽(たる)を縦にしてその鏡や胴をたたいて篠(しの)笛などを伴奏としたが、後には大鼓(おおかわ)や鉦(かね)などを加え、にぎやかな陽気なものとなった。なお、群馬県佐波郡玉村町には、古来「横樽音頭」と「縦樽音頭」が盆踊歌としておこなわれ、ことに縦樽音頭は源太の八木節の影響をうけて、八木節というようになった。なお、現在おこなわれる花笠踊りは明治初年に振り付けられたもの。

歌詞は国定忠治や五郎正宗、鈴木主人(もんど)などが有名。その歌い出しは「アアー、さても一座の皆様方よ、わしのようなる三角野郎が、四角四面の櫓(やぐら)の上で、音頭とるとははばかりながら、しばし御免を蒙りまして、何か一言読み上げまする、文句違いや仮名間違いは、平にその儀はお許しなされ、許しなされば文句にかかるオーイサネ」 というのではじまる。

このように八木節ルーツになったのは「新保広大寺くずし」であると考えられております。

新保広大寺は、正式名を鶴嶺山新保広大寺といい新潟県十日町市に実在する曹洞宗の寺院です。「新保広大寺節」の発生は明らかではありませんが、寺領をめぐる紛争等が背景になって、寺の和尚と広大寺門前通りにあった豆腐屋の未亡人を題材にした戯れ唄としてつくられたようであります。

「新保広大寺節」は瞽女唄として各地に伝わり、江戸時代の五大流行唄の筆頭と言われるほどになり、各地の民謡の発生にも関わるようになりました。

「新保広大寺節」は各地に伝わると、元唄がアレンジされたり、その地の歌に唄いやすいところが取り入れられたりと、様々に変化し、「新保広大寺くずし」となります。

江戸時代末、この「新保広大寺くずし」を日光例幣使街道の宿場として栄えた上州新田郡木崎宿へ越後より売られてきた遊女「おさよまたはおゆき」という女達が、望郷にかられ唄い、それが木崎節となり八木節へと変化していったと言われています。また一方、木崎より二つ先の宿場である八木宿でも遊女を中心に唄われていたと言われています。明治末期木崎と足利市を行き来する馬方らによって栃木県足利市に伝えられ、大正の始め、やはり馬方の堀込生まれの堀込源太(本名渡辺源太郎)が節回しなどを工夫し八木節を完成させたと言われています。

(以上

HPより)

HPより)「八木節」を全国的に広めた人物が八木宿近くに住む「堀込源太(本名 渡辺源太郎)」であることは間違いないようですが、発祥の地となると、群馬・木崎宿と栃木・八木宿との間で、本家争いがあるようです。

いずれにしても上州、野州の国境付近、「日光例幣使街道」の宿場でのはやり歌で、それも宿場の、越後から売られてきた女「飯盛り女」たちの間で望郷の想いを込めて歌われていたものが「堀込源太」によって全国的に広まった、ということのようです。

堀込源太(1872~1943)

源太は本名を渡辺源太郎といい、1872年(明治5年)1月29日、梁田郡堀米村(現在の堀込町)82番地で、源五郎の長男として生まれました。生家は貧しい小作農家だったので、源太は学校に行かないで、少年のころは子守り(小さい子どものめんどうを見みること)などをしていましたが、やがて家の仕事を手伝って働きました。父親の源五郎も芸事(「おどり」や「うた」)には理解があったので、源太も早くから芸事への関心を持っていたようです。源太は盆踊唄(盆踊りの時に神楽、神をまつるための音楽やおどり)なども上手で、のちに地方の劇団にも参加することになります。

源太は18才の時結婚し、20才の頃、荷馬車引きになり、葛生の石灰を運びました。

源太はこの道のとちゅう、荷物がからになると、かいばおけ(うまにえさをやるためのおけ)をたたいて、馬子唄や盆踊唄を唄いました。生まれつききれいな声の持ち主であったところから、彼が唄いながら通ると、道のそばの機織娘たちは一斉に手を休めて、聞きほれたということです。そして、いろいろな所の盆踊り大会などへ出場しては優勝をして、そのうち源太の名前は近くの村や町に広がっていったのです。記憶力(ものを覚える力)がすばらしく、同じ唄を2,3回聞けば必ず覚えてしまったといわれています。また、好きな唄を自分流に唄いやすいようにしていました。

1907年(明治40年)8月15日の夜、源太が中心となり、上加子(いまの久保田町)で、盆踊り大会を開いたことがありました。このとき、テンポの早い源太の唄に人気が集まり、これがレコード吹き込み(レコードを作ること)のきっかけになったとのことです。

源太の八木節がレコードとして売り出されたのは大正3年のことですが、当時の人々の気持ちに合うところがあったのでしょう。源太の八木節は多くの人のうわさになり、大変親しまれました。やがて、ラジオ放送の番組でも流れ、大正7年5月には浅草六区の萬盛館で、名人会のひとりとして出演することになりました。この時、源太は「足利音頭八木節」の題名を使っていました。そして神戸の吉原興業といっしょに各地をまわって唄うことになるのですが、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災で仕事がまったく出来なくなりました。彼が52才の時でした。

東京から足利にもどった源太は堀米宝性寺まえに住まいを決めて、もう一度活躍する日を待ちましたが、彼の出番は失なわれたままでした。折りにふれて九州、北海道に招かれて出演することはあっても、もはや一番活躍したころの人気はなく、妻沼方面や、赤城山麓周辺(赤城山のふもと)の町村などで公演するだけでした。そして昭和18年12月18日、71才でその生涯を終えました。「芸は身を助ける(何かにすぐれた力を持っていると、生きていくための助けになる)」と言いますが、民謡歌手として全国にその名を知られるようになったのは、やはり源太がまれな才能に恵まれていたからでしょう。

(この項、「足利市立教育研究所」HPより。子ども向けの解説です。)

「例幣使街道」という標識。

「例幣使街道」という標識。「足利学校」等の史跡は北へ行った足利市街地へ。

(18:17)「ようこそ八木節のふるさとへ」。

「八木宿」。現在は「福居町」の一部となっています。

(18:22)「八木宿」交差点の左角が「八木宿本陣跡」。「ライフスポット テラヤマ」(寺山商店)となっています。

「例幣使そば荒川屋」天保7年(1837)創業、180年というお店。

残念ながら開店時間を過ぎています。

(18:24)「八木節会館」。

その前に「八木宿」という標識と判読不能な古びた解説板。

八木宿

日光例幣使街道の8番目の宿場。宿場の周りに8本の松があったことより八木の地名が付いた。八木節ゆかりの地である。

1845年時点では96戸542人で、例幣使街道の宿場町の中ではごく小規模なものであった。本陣・脇本陣は設置されていた。本陣は寺山家がつとめ、屋号は千代本を名乗った。しかし公家諸大名の宿泊は稀であったとされる。一般庶民階級は、公家諸大名が宿泊する宿場町を避ける傾向があったことから、一般旅行者を主たる対象とする宿場町であったとされる。

(「Wikipedia」より)

宿内には当時の面影はほとんど見当たりません。左手に木々に囲まれた、曰くありげな建物。「島岡印刷所」。女郎屋跡と言われているらしいが。

通りをはさんだ前の家の門。

広大な空き地と奥に古びた家。

広大な空き地と奥に古びた家。左手に「母衣(ほろ)輪神社という変わった名前の神社。

母衣(ほろ)は、日本の武士の道具の1つ。矢や石などから防御するための甲冑の補助武具で、兜や鎧の背に巾広の絹布をつけて風で膨らませるもので、後には旗指物の一種ともなった。

「母衣輪神社」の創建は上古と推定され、倭建命が東国征討の砌りに、この地に駐屯され武具(母衣)を奉納し、天地地祗を祀り武運を祈願した神跡と言い伝えられる。八木宿の鎮守として特に例幣使参向に当たっては、その尊崇を集めた。

(18:29)右手に堂々とした商家。「こばた」とあり、たばこの販売所でもあったようです。

今回はここまで。ホームから赤レンガの建物が見えます。

国登録有形文化財(建造物)トチセン(旧足利織物)

・赤レンガ捺染工場

・赤レンガサラン工場

レンガ造の外壁と木造の内部軸組みからなる広大な工場棟です。

建築面積は1,587平方メートルあり、6連ののこぎり屋根が連続してかけられ、大規模な工場内部の空間をつくりだしています。

頂部まで立ちのぼる柱型と重厚な軒蛇腹とで縁取る妻壁の意匠や、出入口や窓などの大きな開口部を一石のまぐさ石で支える手法に特色があります。

サラン工場同様、大正時代初期に設立された足利織物会社の輸出綿織物の生産を目的とした足利で最初の近代工業で、大規模な赤レンガ工場建築群としては、唯一現存している建物です。

※通常非公開となっております

(

HPより)

HPより)

1880年代のようす。「母衣輪社」の名が。

1880年代のようす。「母衣輪社」の名が。

2010年代のようす。上方に「国道50号線足利バイパス」。

2010年代のようす。上方に「国道50号線足利バイパス」。

この道を進みます。

住宅地を抜けて先ほど横断した「県道128号線」に合流し、左折します。その角にコンビニ。ここで水分補給を兼ねて涼みます。ほっと一息。

左右が開けてきます。一面、田んぼ。

左右が開けてきます。一面、田んぼ。

(17:22)前方に見えてきた「矢場」交差点を左折します。

「プリントフジ」という会社のところを右折し、細い道に入ります。

住宅が点在する道を進むと、二股の道へ。右が左かちょっと迷ってしまいます。

すると、自転車に乗って通りがかった地元の方が「そっちの道ですよ。例幣使街道を歩いているんですか? この辺は、前は田んぼだったんですよ。左の道の方が広いので、そっちの道を行ってしまう人がけっこういますよ。迷いそうな道でね。」と親切に立ち止まって教えてくれます。

「その先の角に『日光例幣使街道』という石碑が立っていますから。」

右の道を進み、工場脇を抜けて行きます。

来た道を振り返る(正面)。

工場脇の細道。日差しが少ししのぎやすくなってきます。

この付近は群馬と栃木の県境。

この付近は群馬と栃木の県境。

子どもを連れたおばあさんが県道の方を指さして、「向こうにある青い看板から足利ですね。この辺は左が群馬で右が栃木。この先の郵便局からは栃木ですね。その北の方はまた群馬ですよ。」

左が群馬、右が栃木。

左が群馬、右が栃木。

西南方向(群馬側)を望む。

西南方向(群馬側)を望む。

(17:42)「矢場川郵便局」。この手前で栃木県足利市入り。

左手に「八坂神社」。そこにある道標には、「東 佐野 福居道 西 太田 伊勢崎道 北 足利道」と彫られているそうです。

1880年代のようす。→が「矢場川郵便局」。現在もほぼ同じ道が旧道として残っています。

2010年代のようす。→が「矢場川郵便局」(足利市)。下の直線道路が「県道128号線」。右上の川が「矢場川」。

さすが栃木! 大谷石で造られた倉庫。

大谷石

軽石凝灰岩で、栃木県宇都宮市北西部の大谷町付近一帯で採掘される石材。柔らかく加工がしやすいことから、古くから外壁や土蔵などの建材として使用されてきた。

「県道128号線」の「新宿」交差点を左折します。

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

(17:51)しばらく進むと、左手に「勢至堂観音堂」。

道の反対側には見事な古木。

「観音堂」のすぐ先が「矢場川」。戦国時代後期までは、矢場川の河道が渡良瀬川の本流で、かつてはこの川が上野国(現群馬県)と下野国(現栃木県)との国境でした。

その先に朽ちた標識とベンチがあります。

「日光例幣使街道」とやっと読めるくらい。

まだ健在の頃は、国境として、「東 下野国 日光まで二十里六丁」「西 上野国 倉賀野まで十一里十八丁」と記されていたようです。

振り返って望む。

いよいよこの先で、「八木宿」へ。

住宅地を抜けて先ほど横断した「県道128号線」に合流し、左折します。その角にコンビニ。ここで水分補給を兼ねて涼みます。ほっと一息。

左右が開けてきます。一面、田んぼ。

左右が開けてきます。一面、田んぼ。

(17:22)前方に見えてきた「矢場」交差点を左折します。

「プリントフジ」という会社のところを右折し、細い道に入ります。

住宅が点在する道を進むと、二股の道へ。右が左かちょっと迷ってしまいます。

すると、自転車に乗って通りがかった地元の方が「そっちの道ですよ。例幣使街道を歩いているんですか? この辺は、前は田んぼだったんですよ。左の道の方が広いので、そっちの道を行ってしまう人がけっこういますよ。迷いそうな道でね。」と親切に立ち止まって教えてくれます。

「その先の角に『日光例幣使街道』という石碑が立っていますから。」

右の道を進み、工場脇を抜けて行きます。

来た道を振り返る(正面)。

工場脇の細道。日差しが少ししのぎやすくなってきます。

この付近は群馬と栃木の県境。

この付近は群馬と栃木の県境。子どもを連れたおばあさんが県道の方を指さして、「向こうにある青い看板から足利ですね。この辺は左が群馬で右が栃木。この先の郵便局からは栃木ですね。その北の方はまた群馬ですよ。」

左が群馬、右が栃木。

左が群馬、右が栃木。 西南方向(群馬側)を望む。

西南方向(群馬側)を望む。(17:42)「矢場川郵便局」。この手前で栃木県足利市入り。

左手に「八坂神社」。そこにある道標には、「東 佐野 福居道 西 太田 伊勢崎道 北 足利道」と彫られているそうです。

1880年代のようす。→が「矢場川郵便局」。現在もほぼ同じ道が旧道として残っています。

2010年代のようす。→が「矢場川郵便局」(足利市)。下の直線道路が「県道128号線」。右上の川が「矢場川」。

さすが栃木! 大谷石で造られた倉庫。

大谷石

軽石凝灰岩で、栃木県宇都宮市北西部の大谷町付近一帯で採掘される石材。柔らかく加工がしやすいことから、古くから外壁や土蔵などの建材として使用されてきた。

「県道128号線」の「新宿」交差点を左折します。

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。(17:51)しばらく進むと、左手に「勢至堂観音堂」。

道の反対側には見事な古木。

「観音堂」のすぐ先が「矢場川」。戦国時代後期までは、矢場川の河道が渡良瀬川の本流で、かつてはこの川が上野国(現群馬県)と下野国(現栃木県)との国境でした。

その先に朽ちた標識とベンチがあります。

「日光例幣使街道」とやっと読めるくらい。

まだ健在の頃は、国境として、「東 下野国 日光まで二十里六丁」「西 上野国 倉賀野まで十一里十八丁」と記されていたようです。

振り返って望む。

いよいよこの先で、「八木宿」へ。

(16:08)前回の地点。奥が東武伊勢崎線・太田駅。

猛暑日が続く日本列島。関東・中部、西日本を中心に「熱中症」で死者も出る異常事態。被災地ではその暑さの中で悪戦苦闘中です。その中で、性懲りもなく・・・。

7月16日(休)。快晴。猛暑。

前回行き着けなかった「八木宿」まで、午後4時過ぎなら少しは過酷な地帯でも歩けるのでは、と。イレギュラーの計画。

太田駅に降りたとたん、「暑い! 」。

クーラーのほどよく効いた電車を乗り継いで来ましたが、途中駅でドアが開く度に、上州の熱風が車内に吹き込みます。

外を歩いている人もほとんどいません。作業着姿の方は「SUBARU」工場の関係者。車はけっこう行き交います。車でないとこの時期の移動は生命の危険になりそう。

ま、8㎞くらいの行程、歩いているうちに日差しも傾いて、日陰もあるだろうし、風も出て・・・、と。

ところが思惑はずれ。「日光例幣使街道」は、ほとんど西から東に向かう道。そのため、背中に暑い陽を浴びての歩きとなります。

西に傾き始めた日差しは心なしか弱くなったように感じても、今度は蒸し暑さが並みではありません。

そのうち夕風が吹いてきて、遠くに雷鳴を聞きつつ、後半はやっとのんびりと歩きました。(16:00~18:35)

それにしても上州の方々は皆、親切。声を掛けてきます。

こうして、群馬(上野・上州)から栃木(下野・野州)へ足を踏み入れました。

左手に「SUBARU(旧富士重工)」の本社・工場。

「スバル最中」の看板。若い二人が入って行きます。名物なのでしょう。

「スバル最中」の看板。若い二人が入って行きます。名物なのでしょう。

左手に「追分の道しるべ」が見えてきます。

(16:16)

「右 たてはやし こか道 左 日光道 さの やき駅」

解説板。

この道しるべは日光例幣使道と古河道との分岐点、新島の追分(例幣使道側は工場敷地となっている)にある。享和3年(1803)に太田宿の永竹幸助義信により百番供養を兼ねて建立されたものである。百番供養は西国三十三番と板東三十三番に秩父三十四番の札所を加えた百番信仰によるものである。裏面には次の和歌がある。

ひとすしに 出れハ安き法の旅 今なすわさそ 後の世の夢

道しるべの左側には追分地蔵と呼ばれる地蔵菩薩があり、今でも子供を庇護する地蔵として厚い信仰の対象となっている。

・・・

例幣使道中は中山道倉賀野宿(高崎市)から分かれ、玉村・五料・柴・木崎・太田・八木・梁田・天明・富田・栃木・合戦場を経て金崎宿(栃木県上都賀郡西方村)に至る13宿、23里11町(92㎞)ほどの道程である。金崎宿の次の楡木宿で壬生道に入り、今市宿で日光街道に合流した。・・・

隣には旧道と現在の地図とを比較した図。

1880年代のようす。○が「追分」

1880年代のようす。○が「追分」

2010年代のようす。「例幣使道」は工場と線路で分断。

2010年代のようす。「例幣使道」は工場と線路で分断。

さすが「SUBARU」の城下町。

社員駐車場だから当然?

社員駐車場だから当然?

群馬製作所本社工場が所在するのは「スバル町1番地」。

SUBARUのロゴは、「昴」。「六連星(むつらぼし)」とも。おうし座の「プレアデス星団」。

日本では昔から中国での呼び名を用いて「昴(すばる)」と呼んでいます。普通、肉眼だと6個の星が見えるので、「六連星(むつらぼし)」ともいいます。

注:「昴」=「統(すば)る」・「すまる(統まる)」という言葉は、「統一されている」「一つにまとまる」という意味。

清少納言『枕草子』の一節(第236段)が有名。

星はすばる。ひこぼし。ゆふづつ。よばひ星、すこしをかし。尾だになからましかば、まいて。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

・「ひこぼし」は、七夕の彦星で「わし座」のアルタイル。

アルタイルは、わし座で最も明るい恒星で1等星。七夕の彦星(ひこぼし。牽牛星とも)としてよく知られています。こと座のベガ(七夕のおりひめ星・織女星)、はくちょう座のデネブとともに、夏の大三角をつくっています。

・「ゆふづつ」は、漢字で書くと「夕星」で宵の明星、すなわち金星。

・「よばひぼし」は、流れ星のこと。「よばひ星」の「せめて尾がなかったらもっといいのに」とは言い得て妙です。

「婚ひ星」「夜這ひ星」という漢字を当てはめてみると、男女の密かな逢瀬を意味するのでしょう。もしかしたら、これはたんなる流れ星ではなく「彗星」(ほうきぼし)なのかもしれません。

蒸し暑い歩きの中で、つい、夏の夜空のお話を。

我が家は一貫して「トヨタ」車ですので、まことに失礼ですが、どんな名前の車があるのか、残念ながらまったく存じあげません。

谷村新司の「昴」の方になじみが。

目を閉じて何も見えず 哀しくて目を開ければ

荒野に向かう道より 他に見えるものはなし

ああ 砕け散る 宿命の星たちよ せめて密やかに この身を照らせよ

我は行く 蒼白き頬のままに

我は行く さらば昴よ

(作詞・作曲 谷村新司)

旧道が失われているので、「新島町」交差点を左折して進みます。小さな地蔵堂を左手に見て、さらに進むと、右に曲がって行きます。このあたりで旧道が復活?

小さな水路を越えると、

(16:33)左手に「日光例幣使街道馬洗い場跡」碑。

「馬頭観音」。

「国道122号線」を横切り、さらにすぐ「県道128号線」を越えると、左手に「鳥居のない神社」へ。

ところが、国道との交差点は変則五差路。まっすぐ正面の道を素直に進めばいいのですが、自動車販売店が両側にあって何だか店先みたいな感じ。右の方に道が広く、そちらに進む車が多い。ついそっちの道に行き、途中で気づき戻って、事なきを得ます。

(16:50)

「由来の碑」

例幣使一行が境内で休んで時、にわかに一匹の犬が激しく吠えはじめた。不審に思った供侍が追い払おうとして何度も制したけれども、激しく訴えるように吠えたてて逃げようともしなかった。怒った供侍はとうとう犬を切り捨ててしまった。すると意外なことに胴を離れた犬の首は空に飛び上がった。人々が見上げると、犬の首は鳥居の上の大蛇に噛みついた。犬はたまたま鳥居下に休んでいた例幣使に犬は大蛇のいる危険を知らせる為に盛んに吠えたのだった。例幣使は自分をを助けようと吠えたことが分かった。このため日光から帰ってくるまで犬の供養をして塚をこしらえていくようにいってこの神社を去った(帰ってくるまでに三ヶ月かかったという)。

そこで犬を供養しその上に石尊様をまつった。この為、村では鳥居があったので蛇がそこへ上がったということで鳥居をはずしてしまい今もないのだという。

また、はたし(機織機)にも鳥居がついているため正月には鳥居を出さないということで正月中は機を織ってはいけないといわれている。

由来碑の前には「救命犬座像」。

神社脇の住宅街の道を進みます。

変則四差路の手前に旧家。

(17:00)その先は左手の細い道に入ります。真ん中に新しい道標がたっていて、「日光例幣使道 台之郷の辻」と記されています。

小さな道標には「東 福居佐野道 北 丸山桐生道 南 龍舞小泉道 西 太田道」と。

1880年代のようす。●が辻。

2010年代のようす。旧道は道が付け替えられているようです。

猛暑日が続く日本列島。関東・中部、西日本を中心に「熱中症」で死者も出る異常事態。被災地ではその暑さの中で悪戦苦闘中です。その中で、性懲りもなく・・・。

7月16日(休)。快晴。猛暑。

前回行き着けなかった「八木宿」まで、午後4時過ぎなら少しは過酷な地帯でも歩けるのでは、と。イレギュラーの計画。

太田駅に降りたとたん、「暑い! 」。

クーラーのほどよく効いた電車を乗り継いで来ましたが、途中駅でドアが開く度に、上州の熱風が車内に吹き込みます。

外を歩いている人もほとんどいません。作業着姿の方は「SUBARU」工場の関係者。車はけっこう行き交います。車でないとこの時期の移動は生命の危険になりそう。

ま、8㎞くらいの行程、歩いているうちに日差しも傾いて、日陰もあるだろうし、風も出て・・・、と。

ところが思惑はずれ。「日光例幣使街道」は、ほとんど西から東に向かう道。そのため、背中に暑い陽を浴びての歩きとなります。

西に傾き始めた日差しは心なしか弱くなったように感じても、今度は蒸し暑さが並みではありません。

そのうち夕風が吹いてきて、遠くに雷鳴を聞きつつ、後半はやっとのんびりと歩きました。(16:00~18:35)

それにしても上州の方々は皆、親切。声を掛けてきます。

こうして、群馬(上野・上州)から栃木(下野・野州)へ足を踏み入れました。

左手に「SUBARU(旧富士重工)」の本社・工場。

「スバル最中」の看板。若い二人が入って行きます。名物なのでしょう。

「スバル最中」の看板。若い二人が入って行きます。名物なのでしょう。左手に「追分の道しるべ」が見えてきます。

(16:16)

「右 たてはやし こか道 左 日光道 さの やき駅」

解説板。

この道しるべは日光例幣使道と古河道との分岐点、新島の追分(例幣使道側は工場敷地となっている)にある。享和3年(1803)に太田宿の永竹幸助義信により百番供養を兼ねて建立されたものである。百番供養は西国三十三番と板東三十三番に秩父三十四番の札所を加えた百番信仰によるものである。裏面には次の和歌がある。

ひとすしに 出れハ安き法の旅 今なすわさそ 後の世の夢

道しるべの左側には追分地蔵と呼ばれる地蔵菩薩があり、今でも子供を庇護する地蔵として厚い信仰の対象となっている。

・・・

例幣使道中は中山道倉賀野宿(高崎市)から分かれ、玉村・五料・柴・木崎・太田・八木・梁田・天明・富田・栃木・合戦場を経て金崎宿(栃木県上都賀郡西方村)に至る13宿、23里11町(92㎞)ほどの道程である。金崎宿の次の楡木宿で壬生道に入り、今市宿で日光街道に合流した。・・・

隣には旧道と現在の地図とを比較した図。

1880年代のようす。○が「追分」

1880年代のようす。○が「追分」

2010年代のようす。「例幣使道」は工場と線路で分断。

2010年代のようす。「例幣使道」は工場と線路で分断。さすが「SUBARU」の城下町。

社員駐車場だから当然?

社員駐車場だから当然?群馬製作所本社工場が所在するのは「スバル町1番地」。

SUBARUのロゴは、「昴」。「六連星(むつらぼし)」とも。おうし座の「プレアデス星団」。

日本では昔から中国での呼び名を用いて「昴(すばる)」と呼んでいます。普通、肉眼だと6個の星が見えるので、「六連星(むつらぼし)」ともいいます。

注:「昴」=「統(すば)る」・「すまる(統まる)」という言葉は、「統一されている」「一つにまとまる」という意味。

清少納言『枕草子』の一節(第236段)が有名。

星はすばる。ひこぼし。ゆふづつ。よばひ星、すこしをかし。尾だになからましかば、まいて。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)・「ひこぼし」は、七夕の彦星で「わし座」のアルタイル。

アルタイルは、わし座で最も明るい恒星で1等星。七夕の彦星(ひこぼし。牽牛星とも)としてよく知られています。こと座のベガ(七夕のおりひめ星・織女星)、はくちょう座のデネブとともに、夏の大三角をつくっています。

・「ゆふづつ」は、漢字で書くと「夕星」で宵の明星、すなわち金星。

・「よばひぼし」は、流れ星のこと。「よばひ星」の「せめて尾がなかったらもっといいのに」とは言い得て妙です。

「婚ひ星」「夜這ひ星」という漢字を当てはめてみると、男女の密かな逢瀬を意味するのでしょう。もしかしたら、これはたんなる流れ星ではなく「彗星」(ほうきぼし)なのかもしれません。

蒸し暑い歩きの中で、つい、夏の夜空のお話を。

我が家は一貫して「トヨタ」車ですので、まことに失礼ですが、どんな名前の車があるのか、残念ながらまったく存じあげません。

谷村新司の「昴」の方になじみが。

目を閉じて何も見えず 哀しくて目を開ければ

荒野に向かう道より 他に見えるものはなし

ああ 砕け散る 宿命の星たちよ せめて密やかに この身を照らせよ

我は行く 蒼白き頬のままに

我は行く さらば昴よ

(作詞・作曲 谷村新司)

旧道が失われているので、「新島町」交差点を左折して進みます。小さな地蔵堂を左手に見て、さらに進むと、右に曲がって行きます。このあたりで旧道が復活?

小さな水路を越えると、

(16:33)左手に「日光例幣使街道馬洗い場跡」碑。

「馬頭観音」。

「国道122号線」を横切り、さらにすぐ「県道128号線」を越えると、左手に「鳥居のない神社」へ。

ところが、国道との交差点は変則五差路。まっすぐ正面の道を素直に進めばいいのですが、自動車販売店が両側にあって何だか店先みたいな感じ。右の方に道が広く、そちらに進む車が多い。ついそっちの道に行き、途中で気づき戻って、事なきを得ます。

(16:50)

「由来の碑」

例幣使一行が境内で休んで時、にわかに一匹の犬が激しく吠えはじめた。不審に思った供侍が追い払おうとして何度も制したけれども、激しく訴えるように吠えたてて逃げようともしなかった。怒った供侍はとうとう犬を切り捨ててしまった。すると意外なことに胴を離れた犬の首は空に飛び上がった。人々が見上げると、犬の首は鳥居の上の大蛇に噛みついた。犬はたまたま鳥居下に休んでいた例幣使に犬は大蛇のいる危険を知らせる為に盛んに吠えたのだった。例幣使は自分をを助けようと吠えたことが分かった。このため日光から帰ってくるまで犬の供養をして塚をこしらえていくようにいってこの神社を去った(帰ってくるまでに三ヶ月かかったという)。

そこで犬を供養しその上に石尊様をまつった。この為、村では鳥居があったので蛇がそこへ上がったということで鳥居をはずしてしまい今もないのだという。

また、はたし(機織機)にも鳥居がついているため正月には鳥居を出さないということで正月中は機を織ってはいけないといわれている。

由来碑の前には「救命犬座像」。

神社脇の住宅街の道を進みます。

変則四差路の手前に旧家。

(17:00)その先は左手の細い道に入ります。真ん中に新しい道標がたっていて、「日光例幣使道 台之郷の辻」と記されています。

小さな道標には「東 福居佐野道 北 丸山桐生道 南 龍舞小泉道 西 太田道」と。

1880年代のようす。●が辻。

2010年代のようす。旧道は道が付け替えられているようです。

(11:40)右手に酒屋さんがあります。

その先には・・・ 「此の地 史跡と銘酒の郷」と。

炎天下の街道歩き。いささかくたびれていたとき、道が大きく右に曲がるところに造り酒屋「島岡酒造」さん。ここで休憩しようとお店の中に。

歴史を感じる建物。創業は幕末の文久3年(1863)。

(11:43)「群馬泉」醸造元「島岡酒造」。

70代前半の女将さんがいらっしゃたので。

「何か冷たい飲み物はありませんか? 」「お酒というわけにはいかないわね」「いいですけど」「この先、どこまで? 」「太田駅まで歩くつもりです」「じゃあ、お酒じゃない方がいいです。うちではあいにく売り物のジュースなどはないんで。今、麦茶持ってきますから。」

奥に入ってしばらくして、「孫たちが飲んじゃって新しいのを作っていました、さあ、どうぞ。」大きなコップに並々と入れてくれました。

「私、桐生の出身なんですよ。太田と合併するって話もあったけど、桐生は気位が高いからダメだった。」「何しろ西の西陣、東の桐生っていわれたくらいですからね。」

「このあたりは、富士重工さんの関係者が多いから。」「親戚にもいましたよ。」「まあ、悪口言えないわね。」「昔の話ですから。戦後すぐの話ですね。中島飛行機ですか、その時分から勤めていたとか。」「娘は二人とも東京に嫁いでいます。たまには遊びに来てよって言われるけれど、主人なんか、あんな暑いところへ行けるか、なんて言ってます。」・・・

「実は生まれが桐生なんです。」「あらまア。」「群馬に縁がないわけじゃないんで、このお酒、群馬泉ですか、お土産に買います。」「持って帰るのですか? 」「ザックに入れればどうということないですから。」「でも、このお酒持って太田駅までは止めた方がいいです。」「いや大丈夫。小一時間で着くでしょう? 」「そうはいっても、細谷という駅に15分くらいで行けますから。」

「バスの便もなさそうですね、このあたりは。」「昔はありましたけど。この辺は一家に一台じゃなくて、一人に一台です、車が。」

「それではぼちぼちでかけます。」「その先のコンビニのところを曲がれば駅への道ですから。お気を付けて。太田駅まで無理しない方がいいですよ、この暑さの中では。」「ありがとうございます。」

道路をはさんだ目の前には旧家。

(12:02)さて女将さんの親切なご忠告があったものの、やはり「太田駅」に向かって出発。外に出ると、炎天下には変わりなし。

4合瓶を背中に背負っての歩きとなります。 「群馬泉舞風」。飲むと、辛口でおいしい!

「群馬泉舞風」。飲むと、辛口でおいしい!

「威光寺」。新田義興(義貞の次男)の菩提寺。

「威光寺」。新田義興(義貞の次男)の菩提寺。

かなり摩滅した「庚申塔」。

(12:28)「県道2号線」と合流して、太田市街地へ。

東武線のガードをくぐる。県道2号線も長い直線道路。

電線等の地中化によって広々とすっきりした道路となっています。

道路の向かい側には道標らしきもの。 「左 京都」と。

「左 京都」と。

(12:40)「永森橋」で「八瀬川」を渡ると、宿場の入口付近に。

橋を渡った小公園のところに「旧日光例幣使街道」と刻まれた石碑。

江戸時代正保三年から慶応三年まで日光東照宮の四月の例祭に朝廷が例年差し遣わした例幣使を日光例幣使といいその通行路を通日光例幣使道と呼んだ。永盛橋を東西に走る道が旧日光例幣使道でこの道は中山道上州倉賀野宿で分岐し玉村宿から太田宿を通り野州八木宿より金崎宿に至る十三宿を結ぶ街道で壬生道日光道中を経て日光に通じた日光例幣使道は明和元年五街道に準ずる主要道に・・この歴史を永くその名を・・・

暑い! その先の木陰で一休み。水分補給は欠かせません。

(13:04)「太田行政センター」のところに大きな「橋本本陣跡」碑。

そこにある温度計が「35℃」を表示しています。

「東町十字路」。

午後の日差しが燦々。次の「八木宿」に行くのは断念して2日目を終了。

(13:11)その先を右折して、「太田駅」に向かいます。

駅前に「太田市立美術館・図書館」の建物。駅前としてはユニークな発想。去年の4月に開館。次回、開館時間があえば見学したい施設。

1880年代のようす。大きな宿場となっています。

2010年代のようす。太田駅。右上は「SUBARU(富士重工)」。

帰京すると太陽の回りに輪が出来ていたそうな。

その先には・・・ 「此の地 史跡と銘酒の郷」と。

炎天下の街道歩き。いささかくたびれていたとき、道が大きく右に曲がるところに造り酒屋「島岡酒造」さん。ここで休憩しようとお店の中に。

歴史を感じる建物。創業は幕末の文久3年(1863)。

(11:43)「群馬泉」醸造元「島岡酒造」。

70代前半の女将さんがいらっしゃたので。

「何か冷たい飲み物はありませんか? 」「お酒というわけにはいかないわね」「いいですけど」「この先、どこまで? 」「太田駅まで歩くつもりです」「じゃあ、お酒じゃない方がいいです。うちではあいにく売り物のジュースなどはないんで。今、麦茶持ってきますから。」

奥に入ってしばらくして、「孫たちが飲んじゃって新しいのを作っていました、さあ、どうぞ。」大きなコップに並々と入れてくれました。

「私、桐生の出身なんですよ。太田と合併するって話もあったけど、桐生は気位が高いからダメだった。」「何しろ西の西陣、東の桐生っていわれたくらいですからね。」

「このあたりは、富士重工さんの関係者が多いから。」「親戚にもいましたよ。」「まあ、悪口言えないわね。」「昔の話ですから。戦後すぐの話ですね。中島飛行機ですか、その時分から勤めていたとか。」「娘は二人とも東京に嫁いでいます。たまには遊びに来てよって言われるけれど、主人なんか、あんな暑いところへ行けるか、なんて言ってます。」・・・

「実は生まれが桐生なんです。」「あらまア。」「群馬に縁がないわけじゃないんで、このお酒、群馬泉ですか、お土産に買います。」「持って帰るのですか? 」「ザックに入れればどうということないですから。」「でも、このお酒持って太田駅までは止めた方がいいです。」「いや大丈夫。小一時間で着くでしょう? 」「そうはいっても、細谷という駅に15分くらいで行けますから。」

「バスの便もなさそうですね、このあたりは。」「昔はありましたけど。この辺は一家に一台じゃなくて、一人に一台です、車が。」

「それではぼちぼちでかけます。」「その先のコンビニのところを曲がれば駅への道ですから。お気を付けて。太田駅まで無理しない方がいいですよ、この暑さの中では。」「ありがとうございます。」

道路をはさんだ目の前には旧家。

(12:02)さて女将さんの親切なご忠告があったものの、やはり「太田駅」に向かって出発。外に出ると、炎天下には変わりなし。

4合瓶を背中に背負っての歩きとなります。

「群馬泉舞風」。飲むと、辛口でおいしい!

「群馬泉舞風」。飲むと、辛口でおいしい! 「威光寺」。新田義興(義貞の次男)の菩提寺。

「威光寺」。新田義興(義貞の次男)の菩提寺。かなり摩滅した「庚申塔」。

(12:28)「県道2号線」と合流して、太田市街地へ。

東武線のガードをくぐる。県道2号線も長い直線道路。

電線等の地中化によって広々とすっきりした道路となっています。

道路の向かい側には道標らしきもの。

「左 京都」と。

「左 京都」と。(12:40)「永森橋」で「八瀬川」を渡ると、宿場の入口付近に。

橋を渡った小公園のところに「旧日光例幣使街道」と刻まれた石碑。

江戸時代正保三年から慶応三年まで日光東照宮の四月の例祭に朝廷が例年差し遣わした例幣使を日光例幣使といいその通行路を通日光例幣使道と呼んだ。永盛橋を東西に走る道が旧日光例幣使道でこの道は中山道上州倉賀野宿で分岐し玉村宿から太田宿を通り野州八木宿より金崎宿に至る十三宿を結ぶ街道で壬生道日光道中を経て日光に通じた日光例幣使道は明和元年五街道に準ずる主要道に・・この歴史を永くその名を・・・

暑い! その先の木陰で一休み。水分補給は欠かせません。

(13:04)「太田行政センター」のところに大きな「橋本本陣跡」碑。

そこにある温度計が「35℃」を表示しています。

「東町十字路」。

午後の日差しが燦々。次の「八木宿」に行くのは断念して2日目を終了。

(13:11)その先を右折して、「太田駅」に向かいます。

駅前に「太田市立美術館・図書館」の建物。駅前としてはユニークな発想。去年の4月に開館。次回、開館時間があえば見学したい施設。

1880年代のようす。大きな宿場となっています。

2010年代のようす。太田駅。右上は「SUBARU(富士重工)」。

帰京すると太陽の回りに輪が出来ていたそうな。

新しい「木崎宿」碑。広々した四つ辻に建っています。

木崎宿(太田市)概要

木崎宿は日光東照宮(栃木県日光市)に京都の朝廷から例幣使が参拝する為に寛永19年(1642)に開削された日光例幣使街道の宿場町です。街道は中山道の倉賀野宿から日光街道の楡木宿までで、その間15の宿場が設けられ、例幣使の宿泊や休息に利用されました。中でも木崎宿は足尾銅山へと続く銅街道が分岐し、鉱山関係者が数多く利用した事もあり、文化元年(1804)の旅籠の数は27軒程でしたが後に63軒となり日光例幣使街道最大の宿場町となりました。又、木崎宿は多くの飯盛女を抱える旅籠が軒を連ねた宿場町として知られ、弘化2年(1845)には260人以上の飯盛女がいたそうです。現在に伝わる木崎音頭(木崎節)は越後(現在の新潟県)から飯盛女として売られた女性が伝えたとされ、そこで唄われた色地蔵は現在でも長命寺境内前にある小堂に祀られています。日光例幣使街道と足尾銅山に続く銅街道の分岐点でもあり、追分には新しい道標が建立されています。

(「木崎宿(日光例幣使街道) - 群馬県:歴史・観光・見所」HPより)

(10:09)「木崎町」交差点。交わる「県道311号線」は、江戸初期に発見された足尾の銅を利根川の前島河岸まで運び、そこから江戸に輸送するために開かれた「銅(あかがね)」街道。

以前は、筋違い道になっていましたが、道路整備ですっきりとした十字路になっています。

「北 大通寺 銅山道 南 前島 利根川」「東 太田宿 日光 西 柴宿 京都」。さすが「日光例幣使道」です。西に京都が記されています。

1880年代のようす。 2010年代のようす。

「日光例幣使道 木崎宿」

・・・

日光例幣使道は例幣使が通行するために江戸幕府によって整備された道です。例幣使道は上州倉賀野宿(現在の群馬県高崎市)で中山道から分かれ、野州楡木宿(現在の栃木県鹿沼市)まで十五の宿場が置かれました。木崎宿はこの宿場のひとつで、飯売女を置いた旅籠屋が多くできました。

宿場で唄われた木崎音頭(木崎節)は、越後(新潟県)から年季奉公にきた飯売女が伝えたといわれています。木崎音頭に唄われている色地蔵は、長命寺の南にあるお堂にまつられています。

木崎宿は文芸の地としても知られ、南画の柿沼山岳や角田岱岳など多くの文人を生み出しました。

注:「飯売女」=「飯盛女(めしもりおんな)」

近世(主に江戸時代を中心とする)日本の宿場に存在した私娼である。宿場女郎(しゅくばじょろう)ともいう。

江戸時代、娼婦は江戸の吉原遊郭ほか、為政者が定めた遊郭の中のみで営業が許されていたが、飯盛女に限っては「宿場の奉公人」という名目で半ば黙認されていた。飯盛女はその名の通り給仕を行う現在の仲居と同じ内容の仕事に従事している者も指しており、一概に「売春婦」のみを指すわけではない。

また「飯盛女」の名は俗称であり、1718年以降の幕府法令(触書)では「食売女(めしうりおんな)」と表記されている。

17世紀に宿駅が設置されて以降、交通量の増大とともに旅籠屋が発達した。これらの宿は旅人のために給仕をする下女(下女中)を置いた。やがて宿場は無償の公役や商売競争の激化により、財政難に陥る。そこで客集めの目玉として、飯盛女の黙認を再三幕府に求めた。当初は公娼制度を敷き、私娼を厳格に取り締まっていた幕府だったが、公儀への差し障りを案じて飯盛女を黙認せざるを得なくなった。しかし、各宿屋における人数を制限するなどの処置を執り、際限のない拡大は未然に防いだ。1772年には千住宿、板橋宿に150人、品川宿に500人、内藤新宿に250人の制限をかけている。

また、都市においては芝居小屋など娯楽施設に近接する料理屋などにおいても飯盛女を雇用している。料理屋は博徒など無法者の集団が出入りし、犯罪の発生もしくは犯罪に関係する情報が集中しやすい。その一方で、目明かし(岡っ引)などが料理屋に出入りし、公権力との関わりをもっていた。この料理屋には飯盛女が雇用されていたが、これは公権力への貢献のために黙認されていたと考えられる。

飯盛女が亡くなると投げ込み寺に捨てられ無縁仏となるのが常であったが、府中宿 (甲州街道)の称名寺には珍しく飯盛女の墓がある。

(この項、「Wikipedia」参照。)

下の図からみると、木崎宿には「河西本陣」と「茂木本陣」があったようですが、現在はその跡地の標示はよく分からず、そのまま宿内を東に進みます。

○が筋違い道。→Aが「河西本陣」、↓Bが「茂木本陣」(街道から少し南に入ったところに)。

ここも、宿場特有の奥に細長く伸びた空き地。

お店ははるか奥、手前に駐車場。細長い土地の有効利用。

右奥に「木崎」という地名になった「貴先神社」。

左には「長命寺」。門の左手前に「色地蔵」がありますが、パス。

(10:30)やがて「木崎宿」の石碑があるところを左折します。

熱い日差しの中、一本道を進みます。

(10:33)そのうち、周囲が田畑の中を行く。遠く西から北にかけて赤城から日光の山々の姿が。

足元には

「弁天沼川 高寺川防災調整池」で県道に合流。

「弁天沼川 高寺川防災調整池」で県道に合流。

(10:48)「常楽寺」の先で、右の道に入って行きます。

県道を突っ切って先に進みます。

次第に住宅地を進むようになり、公園で一休み。さらに賑やかな通りへ(11:08)。

左手にある大きな「フレッセイ宝泉店」で、お店には内緒、他のコンビニで買ったおにぎりを食べて、「大」休止。

(11:29)さて、水分を補給し、汗も少し引いたところで「太田宿」に向かって。

この先、舗装道路の照り返しはけっこうきつい! 今回は東武の「太田駅」までにしよう、と。道にほとんど上り下りのないのが幸いです。

木崎宿(太田市)概要

木崎宿は日光東照宮(栃木県日光市)に京都の朝廷から例幣使が参拝する為に寛永19年(1642)に開削された日光例幣使街道の宿場町です。街道は中山道の倉賀野宿から日光街道の楡木宿までで、その間15の宿場が設けられ、例幣使の宿泊や休息に利用されました。中でも木崎宿は足尾銅山へと続く銅街道が分岐し、鉱山関係者が数多く利用した事もあり、文化元年(1804)の旅籠の数は27軒程でしたが後に63軒となり日光例幣使街道最大の宿場町となりました。又、木崎宿は多くの飯盛女を抱える旅籠が軒を連ねた宿場町として知られ、弘化2年(1845)には260人以上の飯盛女がいたそうです。現在に伝わる木崎音頭(木崎節)は越後(現在の新潟県)から飯盛女として売られた女性が伝えたとされ、そこで唄われた色地蔵は現在でも長命寺境内前にある小堂に祀られています。日光例幣使街道と足尾銅山に続く銅街道の分岐点でもあり、追分には新しい道標が建立されています。

(「木崎宿(日光例幣使街道) - 群馬県:歴史・観光・見所」HPより)

(10:09)「木崎町」交差点。交わる「県道311号線」は、江戸初期に発見された足尾の銅を利根川の前島河岸まで運び、そこから江戸に輸送するために開かれた「銅(あかがね)」街道。

以前は、筋違い道になっていましたが、道路整備ですっきりとした十字路になっています。

「北 大通寺 銅山道 南 前島 利根川」「東 太田宿 日光 西 柴宿 京都」。さすが「日光例幣使道」です。西に京都が記されています。

1880年代のようす。 2010年代のようす。

「日光例幣使道 木崎宿」

・・・

日光例幣使道は例幣使が通行するために江戸幕府によって整備された道です。例幣使道は上州倉賀野宿(現在の群馬県高崎市)で中山道から分かれ、野州楡木宿(現在の栃木県鹿沼市)まで十五の宿場が置かれました。木崎宿はこの宿場のひとつで、飯売女を置いた旅籠屋が多くできました。

宿場で唄われた木崎音頭(木崎節)は、越後(新潟県)から年季奉公にきた飯売女が伝えたといわれています。木崎音頭に唄われている色地蔵は、長命寺の南にあるお堂にまつられています。

木崎宿は文芸の地としても知られ、南画の柿沼山岳や角田岱岳など多くの文人を生み出しました。

注:「飯売女」=「飯盛女(めしもりおんな)」

近世(主に江戸時代を中心とする)日本の宿場に存在した私娼である。宿場女郎(しゅくばじょろう)ともいう。

江戸時代、娼婦は江戸の吉原遊郭ほか、為政者が定めた遊郭の中のみで営業が許されていたが、飯盛女に限っては「宿場の奉公人」という名目で半ば黙認されていた。飯盛女はその名の通り給仕を行う現在の仲居と同じ内容の仕事に従事している者も指しており、一概に「売春婦」のみを指すわけではない。

また「飯盛女」の名は俗称であり、1718年以降の幕府法令(触書)では「食売女(めしうりおんな)」と表記されている。

17世紀に宿駅が設置されて以降、交通量の増大とともに旅籠屋が発達した。これらの宿は旅人のために給仕をする下女(下女中)を置いた。やがて宿場は無償の公役や商売競争の激化により、財政難に陥る。そこで客集めの目玉として、飯盛女の黙認を再三幕府に求めた。当初は公娼制度を敷き、私娼を厳格に取り締まっていた幕府だったが、公儀への差し障りを案じて飯盛女を黙認せざるを得なくなった。しかし、各宿屋における人数を制限するなどの処置を執り、際限のない拡大は未然に防いだ。1772年には千住宿、板橋宿に150人、品川宿に500人、内藤新宿に250人の制限をかけている。

また、都市においては芝居小屋など娯楽施設に近接する料理屋などにおいても飯盛女を雇用している。料理屋は博徒など無法者の集団が出入りし、犯罪の発生もしくは犯罪に関係する情報が集中しやすい。その一方で、目明かし(岡っ引)などが料理屋に出入りし、公権力との関わりをもっていた。この料理屋には飯盛女が雇用されていたが、これは公権力への貢献のために黙認されていたと考えられる。

飯盛女が亡くなると投げ込み寺に捨てられ無縁仏となるのが常であったが、府中宿 (甲州街道)の称名寺には珍しく飯盛女の墓がある。

(この項、「Wikipedia」参照。)

下の図からみると、木崎宿には「河西本陣」と「茂木本陣」があったようですが、現在はその跡地の標示はよく分からず、そのまま宿内を東に進みます。

○が筋違い道。→Aが「河西本陣」、↓Bが「茂木本陣」(街道から少し南に入ったところに)。

ここも、宿場特有の奥に細長く伸びた空き地。

お店ははるか奥、手前に駐車場。細長い土地の有効利用。

右奥に「木崎」という地名になった「貴先神社」。

左には「長命寺」。門の左手前に「色地蔵」がありますが、パス。

(10:30)やがて「木崎宿」の石碑があるところを左折します。

熱い日差しの中、一本道を進みます。

(10:33)そのうち、周囲が田畑の中を行く。遠く西から北にかけて赤城から日光の山々の姿が。

足元には

「弁天沼川 高寺川防災調整池」で県道に合流。

「弁天沼川 高寺川防災調整池」で県道に合流。

(10:48)「常楽寺」の先で、右の道に入って行きます。

県道を突っ切って先に進みます。

次第に住宅地を進むようになり、公園で一休み。さらに賑やかな通りへ(11:08)。

左手にある大きな「フレッセイ宝泉店」で、お店には内緒、他のコンビニで買ったおにぎりを食べて、「大」休止。

(11:29)さて、水分を補給し、汗も少し引いたところで「太田宿」に向かって。

この先、舗装道路の照り返しはけっこうきつい! 今回は東武の「太田駅」までにしよう、と。道にほとんど上り下りのないのが幸いです。

「風の子公園」(左手)。

「保育園」を過ぎ、「クスリのアオキ」のところを右折、「公園」に向かいます。公園のところから旧道が復活します。「県道312号線」に出ますが、その道沿いの「女塚会館」に道標があるということで探しましたが、会館が見当たらず(空き地?)、道標も見つけられません。

(9:00)そのまま東武線の踏切に向かいます。

「県道312号線」が「日光例幣使街道」をほぼなぞっています。踏切を越えると、右、左と直角に曲がっていきます(旧道は失われています)。

途中にあった、摩滅した庚申塔。

(9:10)やがて「早川」を「三ツ木橋」で渡ります。左手遠くに「赤城山」が。今回、初めて見ました。(↓)

「国道17号線バイパス(上武道路)」の高架の手前で「太田市」に入ります。

1880年代のようす。○が「三ツ木橋」。

1880年代のようす。○が「三ツ木橋」。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

「小角田」交差点にあるコンビニで食料を調達がてら涼む。暑い!

その先、道は「国道354号線」の土手にぶつかるので迂回し、回り道をして「小角田北」交差点から国道を進み、旧道に復帰します。

(9:40)国道の向こう側、来た道(西側)を望む。

(9:40)国道の向こう側、来た道(西側)を望む。

1880年代のようす。○が上の写真の位置。 2010年代のようす。

左手奥に「赤城山」。

左手奥に「赤城山」。

「新田中江田町」交差点が行く先に見えます。そのまま「県道312号線」を進みます。

(9:44)「県道312号」という標識。

しばらく木陰のない単調な道を東に向かいます。「矢抜神社」、「来迎寺」と過ぎます。

暑さの中、日陰もない道を歩いていると、どこかに涼しいところはないか、お店はないか、と。コンビニが唯一の逃げ場です。

人も通らず、車もたまに。

人も通らず、車もたまに。

ところでこんな話があります。

ゆすり(強請)の語源は、日光例幣使にあった!

例幣使一行は、京都から中山道、日光例幣使街道を通り、玉村、天明宿、鹿沼宿、今市宿と宿泊し、日光へ到着、東照宮へ幣帛を奉納しました。一日約40キロ。「中山道」の道のりも入れると14泊15日でした。

しかし、一行は横暴の限りを尽くし、評判の悪いものだったといわれています。

朝廷の威光をかさにきた公卿は乗っている駕籠をわざと揺すって進めなくしたり、自ら駕籠から転げ落ちたりし、あれこれと因縁を付けて、街道の人々から金品を要求しました。立場の弱い者に対してゆすり、たかり、脅す。これが、「ゆす(強請)る」の語源となっています。

さらに一行は、江戸に出ると、日光から持ち帰った前年の、切り刻んだ幣帛を江戸住まいの諸大名に送りつけ、金品を要求したそうです。

こういう行為が続けば「ゆすり」という言葉も、自然と日本語として定着するわけです。

日光例幣使は朝廷(天皇)の幕府への義理立て的要素があり、日光例幣使の人選は、下級の公家・役人が主。そういう者たちが派遣されて相当な金品を懐にしたといわれます。

(以上、「 HP」等を参照)

HP」等を参照)

「ゆすり」「たかり」。今もそうした体質がしっかり根付いている世界、政界? がありますね。「ゆすり」の漢字が「強請」というのも言い得て妙です。

『ゆすり』=おどして金品をまきあげること。また、そういう人。

『たかり』=おどしたり泣きついたりして金品をまき上げ、また、食事をおごらせること。(『広辞苑』より)

閑話休題。

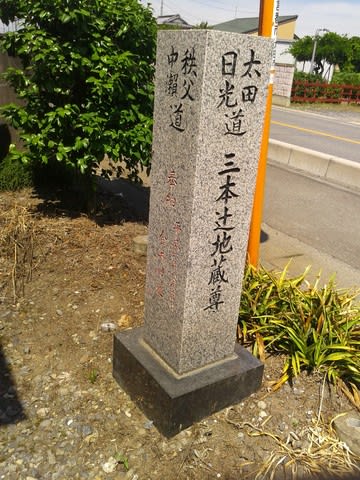

(9:57)右手に正徳5年(1715)建立の「三本辻地蔵堂」。

本地蔵尊のある場所は、かつて例幣使道から分かれて利根川中瀬の渡しに通じる道がありましたが、斜めの道であったために、明治時代に施行された耕地整理の際、消滅してしまいました。

・・・

中山道は西国札所への道順で、例幣使道柴宿は板東札所・水沢・白岩観音への道順で、中瀬道は秩父札所への道順です。

お堂の脇には馬頭観世音、二十二夜塔、庚申塔があり、

また、「太田日光道 三本辻地蔵尊・「四ば倉がの道・旧日光例幣使道・秩父中瀬道」と刻まれた新しい道標があります。

街道筋の農家。

まっすぐな道が続きます。「木崎宿」入り。

まっすぐな道が続きます。「木崎宿」入り。

(10:07)左手に「山崎酒造」。

この先を進むと、「木崎宿」碑があります。

「保育園」を過ぎ、「クスリのアオキ」のところを右折、「公園」に向かいます。公園のところから旧道が復活します。「県道312号線」に出ますが、その道沿いの「女塚会館」に道標があるということで探しましたが、会館が見当たらず(空き地?)、道標も見つけられません。

(9:00)そのまま東武線の踏切に向かいます。

「県道312号線」が「日光例幣使街道」をほぼなぞっています。踏切を越えると、右、左と直角に曲がっていきます(旧道は失われています)。

途中にあった、摩滅した庚申塔。

(9:10)やがて「早川」を「三ツ木橋」で渡ります。左手遠くに「赤城山」が。今回、初めて見ました。(↓)

「国道17号線バイパス(上武道路)」の高架の手前で「太田市」に入ります。

1880年代のようす。○が「三ツ木橋」。

1880年代のようす。○が「三ツ木橋」。

2010年代のようす。

2010年代のようす。「小角田」交差点にあるコンビニで食料を調達がてら涼む。暑い!

その先、道は「国道354号線」の土手にぶつかるので迂回し、回り道をして「小角田北」交差点から国道を進み、旧道に復帰します。

(9:40)国道の向こう側、来た道(西側)を望む。

(9:40)国道の向こう側、来た道(西側)を望む。

1880年代のようす。○が上の写真の位置。 2010年代のようす。

左手奥に「赤城山」。

左手奥に「赤城山」。「新田中江田町」交差点が行く先に見えます。そのまま「県道312号線」を進みます。

(9:44)「県道312号」という標識。

しばらく木陰のない単調な道を東に向かいます。「矢抜神社」、「来迎寺」と過ぎます。

暑さの中、日陰もない道を歩いていると、どこかに涼しいところはないか、お店はないか、と。コンビニが唯一の逃げ場です。

人も通らず、車もたまに。

人も通らず、車もたまに。ところでこんな話があります。

ゆすり(強請)の語源は、日光例幣使にあった!

例幣使一行は、京都から中山道、日光例幣使街道を通り、玉村、天明宿、鹿沼宿、今市宿と宿泊し、日光へ到着、東照宮へ幣帛を奉納しました。一日約40キロ。「中山道」の道のりも入れると14泊15日でした。

しかし、一行は横暴の限りを尽くし、評判の悪いものだったといわれています。

朝廷の威光をかさにきた公卿は乗っている駕籠をわざと揺すって進めなくしたり、自ら駕籠から転げ落ちたりし、あれこれと因縁を付けて、街道の人々から金品を要求しました。立場の弱い者に対してゆすり、たかり、脅す。これが、「ゆす(強請)る」の語源となっています。

さらに一行は、江戸に出ると、日光から持ち帰った前年の、切り刻んだ幣帛を江戸住まいの諸大名に送りつけ、金品を要求したそうです。

こういう行為が続けば「ゆすり」という言葉も、自然と日本語として定着するわけです。

日光例幣使は朝廷(天皇)の幕府への義理立て的要素があり、日光例幣使の人選は、下級の公家・役人が主。そういう者たちが派遣されて相当な金品を懐にしたといわれます。

(以上、「

HP」等を参照)

HP」等を参照)「ゆすり」「たかり」。今もそうした体質がしっかり根付いている世界、政界? がありますね。「ゆすり」の漢字が「強請」というのも言い得て妙です。

『ゆすり』=おどして金品をまきあげること。また、そういう人。

『たかり』=おどしたり泣きついたりして金品をまき上げ、また、食事をおごらせること。(『広辞苑』より)

閑話休題。

(9:57)右手に正徳5年(1715)建立の「三本辻地蔵堂」。

本地蔵尊のある場所は、かつて例幣使道から分かれて利根川中瀬の渡しに通じる道がありましたが、斜めの道であったために、明治時代に施行された耕地整理の際、消滅してしまいました。

・・・

中山道は西国札所への道順で、例幣使道柴宿は板東札所・水沢・白岩観音への道順で、中瀬道は秩父札所への道順です。

お堂の脇には馬頭観世音、二十二夜塔、庚申塔があり、

また、「太田日光道 三本辻地蔵尊・「四ば倉がの道・旧日光例幣使道・秩父中瀬道」と刻まれた新しい道標があります。

街道筋の農家。

まっすぐな道が続きます。「木崎宿」入り。

まっすぐな道が続きます。「木崎宿」入り。(10:07)左手に「山崎酒造」。

この先を進むと、「木崎宿」碑があります。

赤レンガ倉庫(前回撮影)。

(8:29)駅を出てすぐ左手にある解説板。

境赤レンガ倉庫の歴史

境赤レンガ倉庫は、境運輸倉庫株式会社により大正8年(1919)に「繭の乾燥場」、「繭の保管庫」として建設された2階建て総レンガ造りの倉庫です。

この倉庫は、戦時下に兵士用の食料の乾燥場として使用され、蚕糸業の衰退後は、電気部品製造工場の製品庫として使用されました。

また、この倉庫からの繭の輸送には東武伊勢崎線(明治43年(1910)開通)が利用され、世界遺産である「富岡製糸場」にも運ばれていたとのことです。

平成28年(2016)にぐんま絹遺産に登録されたこの倉庫は、かつて蚕種、養蚕、製糸、織物などの絹産業で栄えた境地区の歴史を今に伝える貴重な遺産です。

6月30日(土)。晴れ。前回とはうって違って猛暑。紫外線:きわめて強い、熱中症:危険。という予報が出ています。さすが全国有数の高温地帯の、伊勢崎から太田を歩くという計画。本当は群馬県から栃木県入りして「福居」駅までのつもりでしたが、身の危険を感じ、太田駅まで。

歩く先々、公園で休み、スーパーで休み、お酒屋さんで休み、と。12,3㎞。約2万4千歩でした。

「日光例幣使街道」に出る左角に「境町道路元標」。

「境駅駅前」交差点を突っ切って進むと、「長光寺」境内に芭蕉の句碑がありますが、パス。

春も漸(やや) けしき調ふ 月とむめ 芭蕉

この句は、各地でも刻まれています。訪ねていれば「足立区立郷土博物館」、「向島百花園」に次いで三ヶ所目に。

進む方向を望む。右手は「伊勢屋」。

進む方向を望む。右手は「伊勢屋」。

旧道沿いらしい商家が続きます。

間口が狭く、奥に伸ばす建て方。

間口が狭く、奥に伸ばす建て方。

「売り地」の看板がチラホラ。

右手の角に「利根川の渡し場」道標。

右手の角に「利根川の渡し場」道標。

「板倉屋薬局」の看板建築。 旧道ではよく見かける。

旧道ではよく見かける。

「日光例幣使道 境宿」。背後は空き地。

「日光例幣使道 境宿」。背後は空き地。

境宿

鎌倉時代から広瀬川の舟運で発達した集落で、例幣使街道が開通すると柴宿と木崎宿の間宿として問屋場が置かれたが、幕末の文久3年(1863)に正式に宿場に格上げされている。毎月、二と七の付く日に行われる六斉市は大変な賑わいで、特に生糸の取引は上州一と称され、明治以降は伊勢崎織物の一大生産地へと発展していく。

かなり痛んだおうち。ここも早晩、空き地になるか?

「ここより例幣使道 境宿」の標示。 宿の東のはずれ。

宿の東のはずれ。

(8:40)右手に「菓庵 水戸屋」さん。和菓子屋さんです。

店の前に「かりやど宿」の石碑。幕末まで「間の宿」でした。

左手角に次の「木崎宿」への標示。

左手角に次の「木崎宿」への標示。

(8:43)「木崎」に向かう前に枡形の道へ。蕎麦屋「ながしま」と「大竹鉄工所」の間の細い道を右折、コの字型に進みます。

左折する角に「東町の道しるべ」。

この石造物は、横町の人三名が、西国、四国、秩父、板東の観音霊場巡拝の供養塔と道しるべをかねて天明七(一七八七)年に建立したものです。東面「此方世良田 たてばやし道」、西面「右江戸なかせ 左日光きさき道」、北面「こくりやう いせさき」とあることから、この場所が、日光例幣使道と世良田道(館林方面)、江戸道(深谷方面)が交差するところでした。当時、例幣使道が東毛地域をつなぐ交通網の幹線道路であり、横町から四方に広がる様子がわかります。

左折して県道に。正面は「境稲荷神社」。

神社の一角にも芭蕉の句碑。

時鳥 招くや麦の むら尾花 翁 上毛新田境村

「時鳥(ホトトギス)」は、芭蕉の場合、「郭公(音は「かっこう」)」とも表記されるという。

時鳥を手招いてでもいるのか、ススキのように穂を垂れて、風にそよいでいる麦は。

季語は「時鳥」で「夏」。ただし、句中に「尾花」=すすきとあり、これだと「秋」。しかし、すでに「時鳥」はいないはず。さらに「麦」とあってやはり「夏」。したがって、ここでいう「むら尾花」は麦畑一面、穂を垂れているようすを指しているか?

屋久島以北の山地の林に飛来。北海道では南部のみで少ない。

全長:28cm。ヒヨドリほどの大きさ。腹のしま模様はカッコウより太く、少ない。

主にウグイスに托卵する。

飛びながらよく鳴き、夜も鳴く。

雄の声はキョッキョッキョキョキョキョという鋭い声で「テッペンカケタカ」「特許許可局」などと聞きなしされる。

(以上、「 」HPより)

」HPより)

「ホトトギス」にちなむ歌といえば、

・ほととぎす 鳴きつる方を 眺むれば ただ有明の 月ぞ残れる (後徳大寺左大臣『千載和歌集』)

・目に青葉 山ほととぎす 初鰹 (山口素堂)

やっと「境宿」を出て次に向かいます。この時点でけっこう蒸し暑い! もう汗が噴き出してきます。この先どうなるか?

1880年代のようす。○が稲荷社付近。その先、大きく曲がっています。

1880年代のようす。○が稲荷社付近。その先、大きく曲がっています。

2010年代のようす。道が付け替えられています。

2010年代のようす。道が付け替えられています。

(8:29)駅を出てすぐ左手にある解説板。

境赤レンガ倉庫の歴史

境赤レンガ倉庫は、境運輸倉庫株式会社により大正8年(1919)に「繭の乾燥場」、「繭の保管庫」として建設された2階建て総レンガ造りの倉庫です。

この倉庫は、戦時下に兵士用の食料の乾燥場として使用され、蚕糸業の衰退後は、電気部品製造工場の製品庫として使用されました。

また、この倉庫からの繭の輸送には東武伊勢崎線(明治43年(1910)開通)が利用され、世界遺産である「富岡製糸場」にも運ばれていたとのことです。

平成28年(2016)にぐんま絹遺産に登録されたこの倉庫は、かつて蚕種、養蚕、製糸、織物などの絹産業で栄えた境地区の歴史を今に伝える貴重な遺産です。

6月30日(土)。晴れ。前回とはうって違って猛暑。紫外線:きわめて強い、熱中症:危険。という予報が出ています。さすが全国有数の高温地帯の、伊勢崎から太田を歩くという計画。本当は群馬県から栃木県入りして「福居」駅までのつもりでしたが、身の危険を感じ、太田駅まで。

歩く先々、公園で休み、スーパーで休み、お酒屋さんで休み、と。12,3㎞。約2万4千歩でした。

「日光例幣使街道」に出る左角に「境町道路元標」。

「境駅駅前」交差点を突っ切って進むと、「長光寺」境内に芭蕉の句碑がありますが、パス。

春も漸(やや) けしき調ふ 月とむめ 芭蕉

この句は、各地でも刻まれています。訪ねていれば「足立区立郷土博物館」、「向島百花園」に次いで三ヶ所目に。

進む方向を望む。右手は「伊勢屋」。

進む方向を望む。右手は「伊勢屋」。旧道沿いらしい商家が続きます。

間口が狭く、奥に伸ばす建て方。

間口が狭く、奥に伸ばす建て方。「売り地」の看板がチラホラ。

右手の角に「利根川の渡し場」道標。

右手の角に「利根川の渡し場」道標。「板倉屋薬局」の看板建築。

旧道ではよく見かける。

旧道ではよく見かける。 「日光例幣使道 境宿」。背後は空き地。

「日光例幣使道 境宿」。背後は空き地。境宿

鎌倉時代から広瀬川の舟運で発達した集落で、例幣使街道が開通すると柴宿と木崎宿の間宿として問屋場が置かれたが、幕末の文久3年(1863)に正式に宿場に格上げされている。毎月、二と七の付く日に行われる六斉市は大変な賑わいで、特に生糸の取引は上州一と称され、明治以降は伊勢崎織物の一大生産地へと発展していく。

かなり痛んだおうち。ここも早晩、空き地になるか?

「ここより例幣使道 境宿」の標示。

宿の東のはずれ。

宿の東のはずれ。(8:40)右手に「菓庵 水戸屋」さん。和菓子屋さんです。

店の前に「かりやど宿」の石碑。幕末まで「間の宿」でした。

左手角に次の「木崎宿」への標示。

左手角に次の「木崎宿」への標示。(8:43)「木崎」に向かう前に枡形の道へ。蕎麦屋「ながしま」と「大竹鉄工所」の間の細い道を右折、コの字型に進みます。

左折する角に「東町の道しるべ」。

この石造物は、横町の人三名が、西国、四国、秩父、板東の観音霊場巡拝の供養塔と道しるべをかねて天明七(一七八七)年に建立したものです。東面「此方世良田 たてばやし道」、西面「右江戸なかせ 左日光きさき道」、北面「こくりやう いせさき」とあることから、この場所が、日光例幣使道と世良田道(館林方面)、江戸道(深谷方面)が交差するところでした。当時、例幣使道が東毛地域をつなぐ交通網の幹線道路であり、横町から四方に広がる様子がわかります。

左折して県道に。正面は「境稲荷神社」。

神社の一角にも芭蕉の句碑。

時鳥 招くや麦の むら尾花 翁 上毛新田境村

「時鳥(ホトトギス)」は、芭蕉の場合、「郭公(音は「かっこう」)」とも表記されるという。

時鳥を手招いてでもいるのか、ススキのように穂を垂れて、風にそよいでいる麦は。

季語は「時鳥」で「夏」。ただし、句中に「尾花」=すすきとあり、これだと「秋」。しかし、すでに「時鳥」はいないはず。さらに「麦」とあってやはり「夏」。したがって、ここでいう「むら尾花」は麦畑一面、穂を垂れているようすを指しているか?

屋久島以北の山地の林に飛来。北海道では南部のみで少ない。

全長:28cm。ヒヨドリほどの大きさ。腹のしま模様はカッコウより太く、少ない。

主にウグイスに托卵する。

飛びながらよく鳴き、夜も鳴く。

雄の声はキョッキョッキョキョキョキョという鋭い声で「テッペンカケタカ」「特許許可局」などと聞きなしされる。

(以上、「

」HPより)

」HPより)「ホトトギス」にちなむ歌といえば、

・ほととぎす 鳴きつる方を 眺むれば ただ有明の 月ぞ残れる (後徳大寺左大臣『千載和歌集』)

・目に青葉 山ほととぎす 初鰹 (山口素堂)

やっと「境宿」を出て次に向かいます。この時点でけっこう蒸し暑い! もう汗が噴き出してきます。この先どうなるか?

1880年代のようす。○が稲荷社付近。その先、大きく曲がっています。

1880年代のようす。○が稲荷社付近。その先、大きく曲がっています。

2010年代のようす。道が付け替えられています。

2010年代のようす。道が付け替えられています。

(14:31)旧「下蓮町稚蚕共同飼育所」。

「下蓮町」交差点で、左「忠治茶屋」方向から来る「県道142号線(「日光例幣使街道」)」と合流してまっすぐ進みます(「県道142号線」はここで左折となる)。

が、雨も本降りになって「コースメモ」を取り出すのも面倒で、そのまま旧道(県道142号線)は直進すると勘違いし、右折してしまいます。晴れていれば、太陽の位置などで確認できますが、この状態では西も東もまったく見当がつきません。傘を差しても足下がずぶ濡れのまま。

そして、しばらく進み、「下蓮町稚蚕共同飼育所」という建物のところに。

さすがかつて養蚕の盛んだった土地柄を示す建物だと(現在は既に役目を終えてどこかの会社の倉庫となっています)思っていると、ガイドメモではまったくふれられていない建物なので、ここで道を間違えたことにはじめて気づき、それでもまだ進んでから「下蓮町」交差点へ引き返します。

その信号機に「右 境町」という標示があります。そこで、右折。やっと本来の旧道に戻ることができました。ロスタイム約25分。

雨は降り続ける。かといって、ここではバスなど交通手段は、なし。家並みもひっそり。「境町駅」まで歩くしかありません。

萎える気持ちを奮い起こして、「広瀬川」に向かいます。

(15:03)

(15:03)

県道は右に曲がって「武士橋」を越えますが、旧道はまっすぐ広瀬川の土手に。「武士橋」のたもとに「竹石の渡し」跡の解説板と「日光例幣使道」の案内板。

竹石の渡し

上野国の日光例幣使道の渡し場は、利根川の五料の渡し場と、広瀬川の渡し場の二ヶ所でした。この竹石の渡し場の渡船役は、主に下武士村名主がつとめ、渡船や川止めなどを管理していました。

記録によると、舟賃は一人銭三文、荷物一駄が十二文と決められており、村が所有する舟一艘で渡しを行っていましたが、日光例幣使通行の際は、隣村から二艘の舟を借り受け三艘、荷駄積み降ろし人足二〇〇人を出して渡船役をつとめました。明和2年(1765)日光大法会や元治2年(1865)勅使である梶井宮が通行した際には、さらに多くの舟や人足が必要でした。明治に架橋され、渡し場は廃止されました。

※「竹石」=「武士」

「広瀬川」。

(15:09)渡り終えると、「境宿」へ。

一つ目の交差点を左に折れ、すぐに右折して細い道に入ります。これが旧道。

(15:13)右手に「乳母の懐」という案内板。

日光例幣使道「乳母の懐」

広瀬川にあった「竹石の渡し」の東詰から境宿に至る間で、境下武士の500㍍は一間幅の細い道路ですが、日光例幣使道の面影を今によく伝えています。

江戸時代の絵図に描かれた武士村には、村の高札場がありました。現在は大きな桧が植えられていることで「一本桧稲荷」と呼ばれ、地元で親しまれています。

例幣使が武士村を通過するのは旧暦4月12日頃でした。武士の古老の言い伝えに、お輿に揺られ居眠りをしていた勅使が、武士村との境まで迎えに出ていた境宿の町役人に起こされて「乳母の懐に抱かれていたようじゃのう」といった場所は境萩原の付近でした。

「境萩原」はこの先を行ったところ。「高札場」はこのすぐ先。

今度は左手に「八海山」と呼ばれる築山があります。

この場所は、江戸幕府の公式記録である『中山道例幣使道分間延絵図』に、禁令などを人々に掲示する下武士村の高札場が示されており、また稲荷祠も記されていることから、稲荷社はそのころからありました。

また、遠方まで出掛けなくとも信仰ができるようにと、越後三山や木曽御嶽山の修験者の霊場を分祀した築山が築かれ、八海山と呼ばれるようになりました。

その築山に桧が植えられていることから、日光例幣使道の一里塚であったという説もありますが、正式な記録は無いため、真実は定かでありません。

現在、この場所は、稲荷社もあることから通称を一本桧稲荷とも言われています。

(15:21)県道に合流し、左折します。 来た道を振り返る。

右手に残る旧道に入る。

(15:29)「境萩原」のところで県道と合流し、右折すると「境宿」の中心部。

(15:30)りっぱな「織間本陣跡」碑。

旧例幣使街道、境宿織間本陣は寛文2年(1662)に伊勢崎藩士鶴田弥太夫の家を当地に移築したものである。茅葺き平屋建ての主屋と片袖付き門構えは古い建築様式をそのまま残しており、本陣として旧境町の町指定史跡であった。本陣跡の建物は門をくぐり大玄関を上がると9部屋を配し、広い土間(ダイドコ)や貴賓の上段の間を有した。

上段の間から見る中庭には見事な松樹があり、来遊した江戸の学者古賀洞庵は織間本陣を蒼松軒と命名した。また文学の名をもって有名な安中城主板倉甘雨亭侯は、ここに御小休されたときこれをほめ讃えて蒼松軒の軒記を書き与えたのである。

本陣は例幣使街道を上下する諸大名をはじめ、特に毎年4月京都より下向する例幣使や公卿門跡衆の休憩を主とした。そのとき関札と呼ばれた休憩時の札が下賜され、門前に掲げられた。

寛政3年(1791)4月12日、小林一茶は江戸から信州へ行く途中、織間本陣の家主である俳人専車を訪ねたが不在で会うことができなかったので

ー時鳥 我が身ばかりに 降る雨かー

の一句を残して立ち去ったことが一茶の帰郷日記に書きとめられている。

道路をはさんで斜め前には「飯島本陣跡」の標柱。

なんとか「境町駅入口」交差点までたどりつきます。今回はここまで。駅に向かいます。

(15:37)駅に向かう右手に煉瓦造りの建物。

次回、ゆっくりと宿内を見て回ることにします。

(15:39)東武伊勢崎線「境町駅」。

この先は、ほぼJR両毛線、東武線沿いの歩きとなります。

「下蓮町」交差点で、左「忠治茶屋」方向から来る「県道142号線(「日光例幣使街道」)」と合流してまっすぐ進みます(「県道142号線」はここで左折となる)。

が、雨も本降りになって「コースメモ」を取り出すのも面倒で、そのまま旧道(県道142号線)は直進すると勘違いし、右折してしまいます。晴れていれば、太陽の位置などで確認できますが、この状態では西も東もまったく見当がつきません。傘を差しても足下がずぶ濡れのまま。

そして、しばらく進み、「下蓮町稚蚕共同飼育所」という建物のところに。

さすがかつて養蚕の盛んだった土地柄を示す建物だと(現在は既に役目を終えてどこかの会社の倉庫となっています)思っていると、ガイドメモではまったくふれられていない建物なので、ここで道を間違えたことにはじめて気づき、それでもまだ進んでから「下蓮町」交差点へ引き返します。

その信号機に「右 境町」という標示があります。そこで、右折。やっと本来の旧道に戻ることができました。ロスタイム約25分。

雨は降り続ける。かといって、ここではバスなど交通手段は、なし。家並みもひっそり。「境町駅」まで歩くしかありません。

萎える気持ちを奮い起こして、「広瀬川」に向かいます。

(15:03)

(15:03)県道は右に曲がって「武士橋」を越えますが、旧道はまっすぐ広瀬川の土手に。「武士橋」のたもとに「竹石の渡し」跡の解説板と「日光例幣使道」の案内板。

竹石の渡し

上野国の日光例幣使道の渡し場は、利根川の五料の渡し場と、広瀬川の渡し場の二ヶ所でした。この竹石の渡し場の渡船役は、主に下武士村名主がつとめ、渡船や川止めなどを管理していました。

記録によると、舟賃は一人銭三文、荷物一駄が十二文と決められており、村が所有する舟一艘で渡しを行っていましたが、日光例幣使通行の際は、隣村から二艘の舟を借り受け三艘、荷駄積み降ろし人足二〇〇人を出して渡船役をつとめました。明和2年(1765)日光大法会や元治2年(1865)勅使である梶井宮が通行した際には、さらに多くの舟や人足が必要でした。明治に架橋され、渡し場は廃止されました。

※「竹石」=「武士」

「広瀬川」。

(15:09)渡り終えると、「境宿」へ。

一つ目の交差点を左に折れ、すぐに右折して細い道に入ります。これが旧道。

(15:13)右手に「乳母の懐」という案内板。

日光例幣使道「乳母の懐」

広瀬川にあった「竹石の渡し」の東詰から境宿に至る間で、境下武士の500㍍は一間幅の細い道路ですが、日光例幣使道の面影を今によく伝えています。

江戸時代の絵図に描かれた武士村には、村の高札場がありました。現在は大きな桧が植えられていることで「一本桧稲荷」と呼ばれ、地元で親しまれています。

例幣使が武士村を通過するのは旧暦4月12日頃でした。武士の古老の言い伝えに、お輿に揺られ居眠りをしていた勅使が、武士村との境まで迎えに出ていた境宿の町役人に起こされて「乳母の懐に抱かれていたようじゃのう」といった場所は境萩原の付近でした。

「境萩原」はこの先を行ったところ。「高札場」はこのすぐ先。

今度は左手に「八海山」と呼ばれる築山があります。

この場所は、江戸幕府の公式記録である『中山道例幣使道分間延絵図』に、禁令などを人々に掲示する下武士村の高札場が示されており、また稲荷祠も記されていることから、稲荷社はそのころからありました。

また、遠方まで出掛けなくとも信仰ができるようにと、越後三山や木曽御嶽山の修験者の霊場を分祀した築山が築かれ、八海山と呼ばれるようになりました。

その築山に桧が植えられていることから、日光例幣使道の一里塚であったという説もありますが、正式な記録は無いため、真実は定かでありません。

現在、この場所は、稲荷社もあることから通称を一本桧稲荷とも言われています。

(15:21)県道に合流し、左折します。 来た道を振り返る。

右手に残る旧道に入る。

(15:29)「境萩原」のところで県道と合流し、右折すると「境宿」の中心部。

(15:30)りっぱな「織間本陣跡」碑。

旧例幣使街道、境宿織間本陣は寛文2年(1662)に伊勢崎藩士鶴田弥太夫の家を当地に移築したものである。茅葺き平屋建ての主屋と片袖付き門構えは古い建築様式をそのまま残しており、本陣として旧境町の町指定史跡であった。本陣跡の建物は門をくぐり大玄関を上がると9部屋を配し、広い土間(ダイドコ)や貴賓の上段の間を有した。

上段の間から見る中庭には見事な松樹があり、来遊した江戸の学者古賀洞庵は織間本陣を蒼松軒と命名した。また文学の名をもって有名な安中城主板倉甘雨亭侯は、ここに御小休されたときこれをほめ讃えて蒼松軒の軒記を書き与えたのである。

本陣は例幣使街道を上下する諸大名をはじめ、特に毎年4月京都より下向する例幣使や公卿門跡衆の休憩を主とした。そのとき関札と呼ばれた休憩時の札が下賜され、門前に掲げられた。

寛政3年(1791)4月12日、小林一茶は江戸から信州へ行く途中、織間本陣の家主である俳人専車を訪ねたが不在で会うことができなかったので

ー時鳥 我が身ばかりに 降る雨かー

の一句を残して立ち去ったことが一茶の帰郷日記に書きとめられている。

道路をはさんで斜め前には「飯島本陣跡」の標柱。

なんとか「境町駅入口」交差点までたどりつきます。今回はここまで。駅に向かいます。

(15:37)駅に向かう右手に煉瓦造りの建物。

次回、ゆっくりと宿内を見て回ることにします。

(15:39)東武伊勢崎線「境町駅」。

この先は、ほぼJR両毛線、東武線沿いの歩きとなります。

雨もいくぶん小降りになって一安心。しかし、周囲は煙ってきます。

子どもたちが元気に自転車でおでかけ。

「庚申塔」と「甲子(かっし)塔」。

「庚申塔」と「甲子(かっし)塔」。

「庚申塔」はよく見かけますが、「甲子塔」とは?

十干十二支による「甲子(きのえね)」の晩に大黒天を祀り、豊作や商売繁盛を願う民間信仰。「庚申待ち」は徹夜、「月待ち」は月の出までを原則とするのに対して、これは子の刻(深夜12時)までとするようです。「子待ち」ともいいます。東北地方から関東・甲信越地方に分布。

(13:56)目指す「忠治茶屋」の看板。あと500mとのこと。

(13:56)目指す「忠治茶屋」の看板。あと500mとのこと。

左手に「子どもの森公園」の入口に「日光例幣使街道」の解説板。遠目で過ぎます。

伊勢崎まゆドームについて ( HPより)

HPより)

群馬県伊勢崎市にある子供のもり公園・まゆドームは、伊勢崎銘仙にちなみ、まゆの形をイメージした外観が特徴的な自然環境学習センターです。園内には芝生広場や冒険山などがあり、こどもたちが元気に遊べる設備が充実しております。公園前にはコンビニエンスストアもあり、手ぶらででかけても安心です。様々な体験学習も用意されておりますので、まゆドームだよりなども発行されておりますので事前にチェックしお出かけしてみてはいかがでしょうか。

晴れていれば、子どもたちの姿もいっぱいあったでしょうが、生憎の雨。

「ぼうけん山」。

(14:04)ようやく「忠治茶屋」に到着。

お店に入るとお客さんでいっぱい。注文も順番待ち。腰掛けてゆっくりともできず、土産として、酒まんじゅうなど購入して出発。

隣に運ばれてきた品を見てビックリ! 巨大なまんじゅう! 一人で食べきれるの? 香ばしい匂いも漂ってきて、・・・

(

( HPより)

HPより)

想像していたよりパン生地のようにふっくらとしていて、けっこうお腹に入るらしい。

焼きまんじゅうの忠治茶屋の由来

忠治茶屋本舗の建物は、国定忠治が御用になった西野目宇右衛門宅解体の際、 忠治茶屋店主が譲り受け、その資材を使い建築したものです。

国定忠治は、上州から信州へ渡る唯一の街道筋の大戸宿(群馬県吾妻郡)関所を二度にわたり破っている。最初は、天保5年、忠治25歳の時、島村ノ伊三郎を斬った足で信州中野の貸元へ身を寄せる逃避行のため。二度目は、27歳の時、忠治が恩義を受けた信州の兄弟分が殺された仕返しに行くため、槍、鉄砲などの武器を持参して、白昼堂々、20人もの子分衆を従えての関所破りだった。当時、関所破りは、100年に一度あるかないかの重罪だったことから、忠治は27歳にして、天下の大罪人になってしまったわけです。

西野目宇右衛門は、上州田部井村(現在の群馬県伊勢崎市田部井町)の庄屋で、村民からの人望も厚い人だった。長岡忠次郎(国定忠治)の盟友でもあったことから、病気で役人の目から逃れようとする忠治を自邸の離れでかくまった。広大な屋敷は竹やぶで覆われ、隠れ家としては、最適だったようだ。

しばらくの間、妾のお町と忠治の平穏な日々が続いたが、嘉永3年(1850年)8月24日未明、ついに国定忠治は宇右衛門屋敷の納屋で、八州役人、中山誠一郎の指揮する捕手たちに捕縛された。

その後、国定忠治は、自ら破った大戸の関所ではりつけとなり、西野目宇右衛門は、江戸小塚原において、忠治をかくまった罪で打ち首となった。嘉永3年12月21日、国定忠治41歳、宇右衛門54歳の冬であった。

忠治茶屋は毎月21日(日・火・祝日は翌日)に忠治の没日を記念して特売をしている。

やはりここで「国定忠治」に触れておきましょう。

国定忠治の肖像(田崎草雲画)

国定忠治の肖像(田崎草雲画)

国定 忠治(くにさだ ちゅうじ、忠次とも)文化7年(1810年)~嘉永3年12月21日(1851年1月22日)

江戸時代後期の侠客。「国定」は生地である上野国(上州)佐位郡国定村に由来し、本名は長岡忠次郎。

上野国佐位郡国定村(旧、佐波郡東村国定地区、現在の群馬県伊勢崎市国定町)の豪農の家に生まれる。国定村は赤城山南麓の村で、生業は米麦栽培のほか農間余業として養蚕も行われており、長岡家でも養蚕を行っている。

父与五左衛門が文政2年(1819年)5月20日に死去したため、忠治は青年期に無宿となり、家督は弟の友蔵が継ぐこととなった。弟の友蔵( - 明治11年(1878年))は養蚕のほか糸繭商を興し、無宿となった忠治を庇護している。忠治や友蔵は長岡家の菩提寺である養寿寺で寺子屋を開く住職貞然に学んでいると考えられており、養寿寺には友蔵の忠治宛金借用証文も残されている。

忠治は上州勢多郡大前田村(群馬県前橋市)の博徒大前田英五郎の縄張りを受け継いで百々村(どうどうむら)の親分となり、日光例幣使街道、間宿の境町を拠点とする博徒で英五郎と敵対する島村伊三郎と対峙する。

忠治は伊三郎の縄張りを荒らし捕らえられたが、伊三郎から助命された。しかし忠治は伊三郎に怨恨を抱き、子分の三木文蔵が伊三郎の一派と諍いをおこしたのをきっかけとして、天保5年(1834年)、忠治は伊三郎を殺してその縄張りを奪い、一家を形成する。

その後は日光例幣使街道の玉村宿を本拠とする玉村京蔵・主馬兄弟と対立し、天保6年(1835年)には玉村兄弟が山王堂村の民五郎(山王民五郎)の賭場を荒らしたことを発端に対立が激化、山王民五郎に子分二人を差し向けて玉村兄弟を襲撃し駆逐する。

また、忠治はこのころ発生していた天保飢饉に際して盗区の村々への賑救を行っていたが、天保9年(1838年)には世良田の賭場が関東取締出役の捕手により襲撃され三木文蔵が捕縛され、忠治は文蔵奪還を試みるが失敗し、関東取締出役の追求が厳しくなったため逃亡する。忠治は文蔵に加え子分の神崎友五郎や八寸才助らも処刑され一家は打撃を受けた。

さらに天保12年(1841年)には忠治の会津逃亡中に玉村主馬が山王民五郎を殺害して反撃にでると、翌天保13年に忠治は帰還し主馬を殺害する(この際に忠治は子分に「洋制短銃」をもたせている)。

関東取締出役は天保10年に出役の不正を摘発し人員を一新して体制の強化をはかり忠治の捕獲を試みているが、天保13年8月に忠治は道案内(目明し)の三室勘助・太良吉親子を殺害し、勘助殺しにより中山誠一郎ら関東取締出役は警戒を強化し忠治一家の一斉手配を行う。

また、天保13年には老中・水野忠邦が将軍徳川家慶による日光参詣を67年ぶりに企図し、同年4月13日から4月21日にかけて実施された。これに伴い博徒・無宿の取り締まりを強化した。忠治は信州街道の大戸(後の群馬県吾妻郡東吾妻町)の関所を破り会津へ逃れるが、日光円蔵や浅次郎らの子分を失っている。

忠治は弘化3年(1846年)に上州に帰還するがこのころには中風を患い、嘉永2年(1848年)には跡目を子分の境川安五郎に譲る。忠治は上州に滞在し盗区において匿われていたが、翌嘉永3年8月24日(1850年9月29日)には田部井村名主家において関東取締出役によって捕縛され、一家の主要な子分も同じく捕縛された。

捕縛後は江戸の勘定奉行池田頼方の役宅に移送され取調べを受け、小伝馬町の牢屋敷に入牢。博奕・殺人・殺人教唆等罪名は種々あったが、最も重罪である大戸関所の関所破りにより時の勘定奉行・道中奉行池田頼方の申し渡しによって上野国吾妻郡大戸村大戸関所(群馬県吾妻郡東吾妻町大戸)に移送され、大戸処刑場で磔の刑に処せられる。享年41。

忠治の遺体は三日間晒された後に取り捨てられた。首を含めた遺体は何者かに盗まれ、国定村の養寿寺住職・法印貞然の「一札」によれば、貞然は忠治の首を密かに寺に貰い受け、供養したという。その後、関東取締出役が探索を強化し、貞然は忠治の首を再び掘り起こすと別の場所に秘匿したという。貞然の「一札」によれば、戒名は「長岡院法誉花楽居士」。

忠治の十三回忌にあたる文久元年(1861年)には貞然が死去し、同年9月には大戸村の土屋重五郎・本宿村もしくは大柏木村の霞藤左衛門を世話人として、大戸刑場跡に忠治地蔵が造立された。また、群馬県伊勢崎市曲輪町に所在する善應寺には忠治の妻・菊池徳が造立した「情深墳」があり、忠治の戒名を「遊道花楽居士」としている。

1882年(明治15年)には長岡家の嗣子である権太により忠治夫妻の墓誌が建立され、碑銘は元伊勢崎藩の儒者・新井雀里が手がけている。

《逸話》

・国定忠治のたばこ入れ

愛煙家であった忠治は、そろばんが付いた革製のたばこ入れを愛用していた。こうしたそろばん付きのたばこ入れは、往時の博徒らがよく使っていたという。

・剣の腕前に自信があった忠治は当時日本一と評判の北辰一刀流へ道場破りとして乗り込み、真剣勝負で千葉周作と立ち合おうとするも忠治の構えから千葉は勝負の成り行きを見抜き早々にその場を立ち去る、荒立った忠治だったが門下生一同より諭されたことで命拾いしたと悟り道場を後にする。

・遠州を西へ旅していた時に掛川の博徒で堂山の龍蔵というウルサ型の親分の世話にならず旅籠に泊まったことがあった。面子を潰したと龍蔵は激怒、命を取ろうと追いかけて前に立ちはだかったが、相手が龍蔵と確かめた忠治は顔色一つ変えずに「忠治の伊勢参りだ。共をするか」と台詞を残し去った。呆気にとられた龍蔵だがずっと後までこの忠治の度胸の良さと男振りを「忠治というのは偉い奴だ、偉い奴だと聞いてはいたが本当に偉い奴だった」と褒め称えたという。

・信州に逃げている忠治が地元の親分の家にワラジを脱いだ際、親分の女房が「このごろ旅人が多くて遣り繰りが大変だ」と愚痴をこぼした。これを聞いた忠治は「俺は十五の時から貰い飯で育った。米の値段は分からねえ。それに生まれつき遠慮は知らねえ」と塩鮭一匹を丸々焼かせて、大きな黒椀で十数杯の飯をムリヤリに詰め込んで女房をドギマギさせたという話が残っている。

・喧嘩にはめっぽう強く「国定忠治は鬼より怖い、にっこり笑って人を切る」と謳われた。

なお忠治と島村の伊三郎、勘助の子孫らは「忠治だんべ会」の仲裁により平成19年(2007年)6月2日の手打ち式で170年越しに和解した。

天保の大飢饉で農民を救済した侠客として、講談・浪曲や映画、新国劇、大衆演劇などの演劇の題材となる。・・・

(以上、「Wikipedia」参照)。

《名文句》

新国劇「国定忠治・赤城山」

忠治「赤城の山も今宵限り、生まれ故郷の国定村や、縄張りを捨て、可愛い乾分(こぶん)の手前(てめえ)

たちとも、別れ別れになる首途(かどで)だ。」

定八「そう言や何だか寂しい気がしやすぜ。」

巌鉄「ああ、雁が鳴いて南の空へ飛んで行かあ。」

忠治「月も西山へ傾くようだ。」

定八「俺ぁ明日はどっちへ行こう?」

忠治「心の向くまま、足の向くまま、あても果てしもねえ旅へ立つのだ。」

定八・巌鉄「親分!」(笛の音が聞こえて)

定八「ああ、円蔵兄ィが・・・。」

忠治「あいつもやっぱり、故郷の空が恋しいんだろう。(刃を抜いて月光にかざし)加賀の国の住人、小松五郎義兼が鍛えた業物(わざもの)、万年溜の雪水に浄めて、俺にゃあ生涯手前という強い味方があったのだ。」

「名月赤城山」作詞:矢島寵児、作曲:菊地 博、唄:東海林太郎

1 男ごころに男が惚れて

意気が解け合う赤城山

澄んだ夜空のまんまる月に

浮世横笛誰が吹く

2 意地の筋金 度胸のよさも

いつか落目の三度笠

云われまいぞえ やくざの果と

悟る草鞋に散る落葉

3 渡る雁がね 乱れて啼いて

明日はいずこのねぐらやら

心しみじみ吹く横笛に

またも騒ぐか夜半の風

「赤城の子守唄」作詩:佐藤惣之助、作曲:竹岡信幸、唄:東海林太郎

1 泣くなよしよし ねんねしな

山の鴉が 啼いたとて

泣いちゃいけない ねんねしな

泣けば鴉が 又さわぐ

2 坊や男児(おとこ)だ ねんねしな

親がないとて 泣くものか

お月様さえ ただひとり

泣かずにいるから ねんねしな

3 にっこり笑って ねんねしな

山の土産に 何をやろ

どうせやくざな 犬張子

貰ってやるから ねんねしな

『国定忠治』は、『瞼の母』や『一本刀土俵入り』などと並んで、新国劇や映画、旅芝居、村芝居の定番でした。

たっぷりと雰囲気を味わったところで。

(14:17)さて、また激しくなってきた雨の中を「旧日光例幣使道 右赤城」という案内表示にしたがって、右手の道に入ります。

「右赤城」の解説板。

毎年旧暦の4月1日に京都を出発した例幣使の一行は、中山道によって倉賀野宿に至り、この宿の分か去れの辻から日光例幣使道に入りました。この道では、行列は日光に向かって東に進むので、常に赤城山は左手に見えました。

柴宿から馬見塚の村はずれにくると、道は西に向きが変わります。すると、行列の右手に赤城山を望むようになりました。

ここが日光例幣使道でただ一ヶ所右に赤城山が見える所で、例幣使や上方にも知れ渡った「右赤城」なのです。

この道の先には道標があり、「東 日光道 右 五りやう 左 ほん志やう」と刻まれています。

もちろんまったく赤城山のすがた、かたちも見えません。どっちの方向になるかも皆目、見当がつきません。

そこで、晴れていれば、という写真。

(

( HPより)なるほど。すばらしい景色。

HPより)なるほど。すばらしい景色。

旧道はその先で左折して「県道296号線」に合流します。

その角に円柱の道標。「右 五りやう 東 日光道 左 ほんしやう」とあるようですが。

来た道を振り返る。

1880年代のようす。この時代にはすでに架橋されています。「広瀬川」は大きく南に蛇行しています。

2010年代のようす。旧道はかなり付け替えられています。「広瀬川」も流路変更されています。湾曲した跡は畑、公園等に。

子どもたちが元気に自転車でおでかけ。

「庚申塔」と「甲子(かっし)塔」。

「庚申塔」と「甲子(かっし)塔」。「庚申塔」はよく見かけますが、「甲子塔」とは?

十干十二支による「甲子(きのえね)」の晩に大黒天を祀り、豊作や商売繁盛を願う民間信仰。「庚申待ち」は徹夜、「月待ち」は月の出までを原則とするのに対して、これは子の刻(深夜12時)までとするようです。「子待ち」ともいいます。東北地方から関東・甲信越地方に分布。

(13:56)目指す「忠治茶屋」の看板。あと500mとのこと。

(13:56)目指す「忠治茶屋」の看板。あと500mとのこと。左手に「子どもの森公園」の入口に「日光例幣使街道」の解説板。遠目で過ぎます。

伊勢崎まゆドームについて (

HPより)

HPより)群馬県伊勢崎市にある子供のもり公園・まゆドームは、伊勢崎銘仙にちなみ、まゆの形をイメージした外観が特徴的な自然環境学習センターです。園内には芝生広場や冒険山などがあり、こどもたちが元気に遊べる設備が充実しております。公園前にはコンビニエンスストアもあり、手ぶらででかけても安心です。様々な体験学習も用意されておりますので、まゆドームだよりなども発行されておりますので事前にチェックしお出かけしてみてはいかがでしょうか。

晴れていれば、子どもたちの姿もいっぱいあったでしょうが、生憎の雨。

「ぼうけん山」。

(14:04)ようやく「忠治茶屋」に到着。

お店に入るとお客さんでいっぱい。注文も順番待ち。腰掛けてゆっくりともできず、土産として、酒まんじゅうなど購入して出発。

隣に運ばれてきた品を見てビックリ! 巨大なまんじゅう! 一人で食べきれるの? 香ばしい匂いも漂ってきて、・・・

(

( HPより)

HPより)想像していたよりパン生地のようにふっくらとしていて、けっこうお腹に入るらしい。

焼きまんじゅうの忠治茶屋の由来

忠治茶屋本舗の建物は、国定忠治が御用になった西野目宇右衛門宅解体の際、 忠治茶屋店主が譲り受け、その資材を使い建築したものです。

国定忠治は、上州から信州へ渡る唯一の街道筋の大戸宿(群馬県吾妻郡)関所を二度にわたり破っている。最初は、天保5年、忠治25歳の時、島村ノ伊三郎を斬った足で信州中野の貸元へ身を寄せる逃避行のため。二度目は、27歳の時、忠治が恩義を受けた信州の兄弟分が殺された仕返しに行くため、槍、鉄砲などの武器を持参して、白昼堂々、20人もの子分衆を従えての関所破りだった。当時、関所破りは、100年に一度あるかないかの重罪だったことから、忠治は27歳にして、天下の大罪人になってしまったわけです。

西野目宇右衛門は、上州田部井村(現在の群馬県伊勢崎市田部井町)の庄屋で、村民からの人望も厚い人だった。長岡忠次郎(国定忠治)の盟友でもあったことから、病気で役人の目から逃れようとする忠治を自邸の離れでかくまった。広大な屋敷は竹やぶで覆われ、隠れ家としては、最適だったようだ。

しばらくの間、妾のお町と忠治の平穏な日々が続いたが、嘉永3年(1850年)8月24日未明、ついに国定忠治は宇右衛門屋敷の納屋で、八州役人、中山誠一郎の指揮する捕手たちに捕縛された。

その後、国定忠治は、自ら破った大戸の関所ではりつけとなり、西野目宇右衛門は、江戸小塚原において、忠治をかくまった罪で打ち首となった。嘉永3年12月21日、国定忠治41歳、宇右衛門54歳の冬であった。

忠治茶屋は毎月21日(日・火・祝日は翌日)に忠治の没日を記念して特売をしている。

やはりここで「国定忠治」に触れておきましょう。

国定忠治の肖像(田崎草雲画)

国定忠治の肖像(田崎草雲画)国定 忠治(くにさだ ちゅうじ、忠次とも)文化7年(1810年)~嘉永3年12月21日(1851年1月22日)

江戸時代後期の侠客。「国定」は生地である上野国(上州)佐位郡国定村に由来し、本名は長岡忠次郎。

上野国佐位郡国定村(旧、佐波郡東村国定地区、現在の群馬県伊勢崎市国定町)の豪農の家に生まれる。国定村は赤城山南麓の村で、生業は米麦栽培のほか農間余業として養蚕も行われており、長岡家でも養蚕を行っている。

父与五左衛門が文政2年(1819年)5月20日に死去したため、忠治は青年期に無宿となり、家督は弟の友蔵が継ぐこととなった。弟の友蔵( - 明治11年(1878年))は養蚕のほか糸繭商を興し、無宿となった忠治を庇護している。忠治や友蔵は長岡家の菩提寺である養寿寺で寺子屋を開く住職貞然に学んでいると考えられており、養寿寺には友蔵の忠治宛金借用証文も残されている。

忠治は上州勢多郡大前田村(群馬県前橋市)の博徒大前田英五郎の縄張りを受け継いで百々村(どうどうむら)の親分となり、日光例幣使街道、間宿の境町を拠点とする博徒で英五郎と敵対する島村伊三郎と対峙する。

忠治は伊三郎の縄張りを荒らし捕らえられたが、伊三郎から助命された。しかし忠治は伊三郎に怨恨を抱き、子分の三木文蔵が伊三郎の一派と諍いをおこしたのをきっかけとして、天保5年(1834年)、忠治は伊三郎を殺してその縄張りを奪い、一家を形成する。

その後は日光例幣使街道の玉村宿を本拠とする玉村京蔵・主馬兄弟と対立し、天保6年(1835年)には玉村兄弟が山王堂村の民五郎(山王民五郎)の賭場を荒らしたことを発端に対立が激化、山王民五郎に子分二人を差し向けて玉村兄弟を襲撃し駆逐する。

また、忠治はこのころ発生していた天保飢饉に際して盗区の村々への賑救を行っていたが、天保9年(1838年)には世良田の賭場が関東取締出役の捕手により襲撃され三木文蔵が捕縛され、忠治は文蔵奪還を試みるが失敗し、関東取締出役の追求が厳しくなったため逃亡する。忠治は文蔵に加え子分の神崎友五郎や八寸才助らも処刑され一家は打撃を受けた。

さらに天保12年(1841年)には忠治の会津逃亡中に玉村主馬が山王民五郎を殺害して反撃にでると、翌天保13年に忠治は帰還し主馬を殺害する(この際に忠治は子分に「洋制短銃」をもたせている)。

関東取締出役は天保10年に出役の不正を摘発し人員を一新して体制の強化をはかり忠治の捕獲を試みているが、天保13年8月に忠治は道案内(目明し)の三室勘助・太良吉親子を殺害し、勘助殺しにより中山誠一郎ら関東取締出役は警戒を強化し忠治一家の一斉手配を行う。