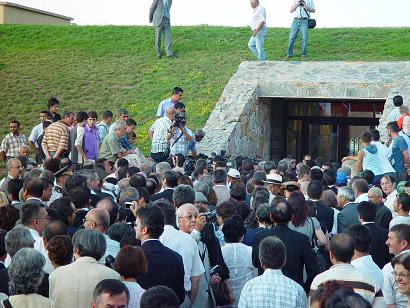

工事の埃があがるKARABEL峠。

日中はまだ半袖でも暑いくらいのイズミルですが、あっという間に10月も後半、日本は紅葉が美しい頃でしょうか。日本からの友達と出かけた場所についても書かないままあっという間に月日は流れていきます。

さくらんぼ狩りやボンジュク村へ行くたびに通っているKEMALPASA(ケマルパシャ)市のKARABEL GECIDI(カラベル峠)、ここにヒッタイトのレリーフが残っているとある本にあり、いつもどの辺かなあと思いながら通リ過ぎていました。今回は「ここ」と目標を定めて行くことに。春からこの峠は4車線にする為の工事が続いており、一度通っただけで埃だらけになるわ、タイヤがパンクするのではと心配になる悪路です。

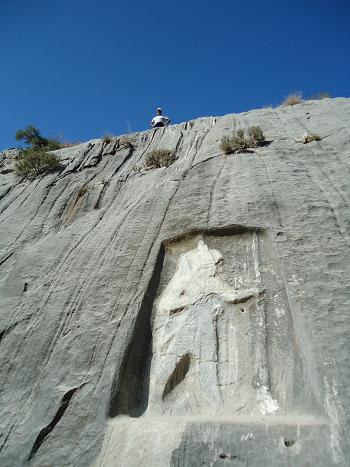

高さ2.32mだそうです。

インターネットで調べた入り口への目印も工事の為に撤去されたのか何もありません。聞くお店も歩いている人もいないし、通る車もまばら。やっと見つけたピクニック場の管理人さんに聞いてみると、「山道に入る階段が少し見えるのでそれを見逃さないように」と。行き過ぎた道を戻ると確かに木の枝に隠れて階段がわずかに見えました。そこから木々をかき分け山道を登ること10分。このレリーフが眼前に現れました。

上にいる人間と比べると大きさがわかりますか?

何もない、ただこのレリーフのみ。紀元前1250~1220年頃おそらくトゥトハリヤ4世またはアルヌワンダ3世の時代、ある戦いの勝利を記念して作られたものだとか。村人によると昔はこの向かい側の山の斜面にも同じようなレリーフがあったと言われているそうですが真偽のほどは…。それにしても標識も何もない所によくも3000年もの間残っていたものです。この白いものはペンキなどではなく自然に変色したもののようです。

立つ場所もないようなところにあるレリーフ。

その後ヒッタイトは滅びていくわけですが、3000年前のKEMALPASAはどんな都市だったのでしょう。このレリーフは知っているのですね。

10月30日(土)朝8時半「にじいろジーン」でイズミルが紹介されます(フジTV ・関西TV系)。

☆現在のイズミル☆