5月17日(日)、小雨と紛らう霧。

昨日は所用で一日、東海路。

名古屋市花の木と三重県菰野町。

菰野町は「元気が出る仏教と仏像の話」。

目的は講演者の西山先生にお会いすること。

昨年、奈良国立博物館学芸部長から帝塚山学園大学教授に。

お会いするのは2年ぶりかと。

話は、やさしい仏教のお話でした。

ーーーー

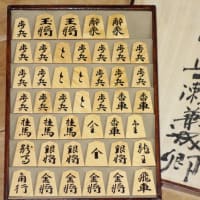

駒の手入れの続き。

一昨日は、駒には人の指の油が最上。

油の付け過ぎは、駒をダメにする。

折角の駒を下品にすると述べました。

kさんの質問。

「あの駒にふさわしい駒箱、駒袋、将棋盤を揃えようと思っています。選ぶときのポイントは?」。

⇒ 先ず駒箱ですが、素材・形・仕上げの違いもいろいろ。

素材は、桑のほか、欅とかタモとか、桐製は一般的で安いです。

値段的には、数千円のものから、10数万円と幅広い。

最も安い素材の桐と言っても、ピンキリです。

上等品は上品な柾目、日本産の会津桐。これは特注品でしか作られておりません。

これに対しては、最も安いのはきわめて粗雑。これは、ただの箱ですね。

桑では「島桑」と言って御蔵島で採れた桑は木目がキラキラと美しく、箱自体が宝物。

天然素材ですから、一品一品違うので、現物をみて買うことをお勧めします。

そのためには、高級品を置いているお店を廻って、いろいろ現物を見て眼を養うことが大切。

要は、飛びついて買わないことです。いいものがあるなと、眼の奥にシッカリと留めておく。

次に、他の店を廻って、前の店にあったモノと較べてみる。

しかし、だんだんそのような店が少なくなっています。

最近は、複雑なデザインで、到底駒箱とは思えないモノもありますね。

例えば印籠型。

あれは作者の工作技術を見せつけようとしたもので、デザイン的に凝り過ぎ。

駒箱は、本来の駒入れとして合目的で、シンプルなデザインが良いと思っています。

作者によって、デザインもいろいろ。

最近は、他人のデザインを無断でそのままコピー工作している作者も多い。

それらは、作者の心も工作度も安易で、一流とは呼べないでしょうね。

駒箱は、あくまで駒入れなのです。

奇をてらったものは避けて、形はオーソドックスなものが良いでしょう。

昨日は所用で一日、東海路。

名古屋市花の木と三重県菰野町。

菰野町は「元気が出る仏教と仏像の話」。

目的は講演者の西山先生にお会いすること。

昨年、奈良国立博物館学芸部長から帝塚山学園大学教授に。

お会いするのは2年ぶりかと。

話は、やさしい仏教のお話でした。

ーーーー

駒の手入れの続き。

一昨日は、駒には人の指の油が最上。

油の付け過ぎは、駒をダメにする。

折角の駒を下品にすると述べました。

kさんの質問。

「あの駒にふさわしい駒箱、駒袋、将棋盤を揃えようと思っています。選ぶときのポイントは?」。

⇒ 先ず駒箱ですが、素材・形・仕上げの違いもいろいろ。

素材は、桑のほか、欅とかタモとか、桐製は一般的で安いです。

値段的には、数千円のものから、10数万円と幅広い。

最も安い素材の桐と言っても、ピンキリです。

上等品は上品な柾目、日本産の会津桐。これは特注品でしか作られておりません。

これに対しては、最も安いのはきわめて粗雑。これは、ただの箱ですね。

桑では「島桑」と言って御蔵島で採れた桑は木目がキラキラと美しく、箱自体が宝物。

天然素材ですから、一品一品違うので、現物をみて買うことをお勧めします。

そのためには、高級品を置いているお店を廻って、いろいろ現物を見て眼を養うことが大切。

要は、飛びついて買わないことです。いいものがあるなと、眼の奥にシッカリと留めておく。

次に、他の店を廻って、前の店にあったモノと較べてみる。

しかし、だんだんそのような店が少なくなっています。

最近は、複雑なデザインで、到底駒箱とは思えないモノもありますね。

例えば印籠型。

あれは作者の工作技術を見せつけようとしたもので、デザイン的に凝り過ぎ。

駒箱は、本来の駒入れとして合目的で、シンプルなデザインが良いと思っています。

作者によって、デザインもいろいろ。

最近は、他人のデザインを無断でそのままコピー工作している作者も多い。

それらは、作者の心も工作度も安易で、一流とは呼べないでしょうね。

駒箱は、あくまで駒入れなのです。

奇をてらったものは避けて、形はオーソドックスなものが良いでしょう。