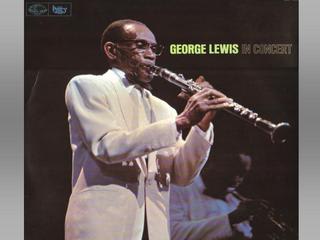

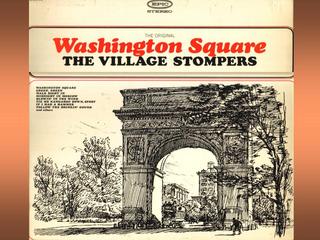

最近はもっぱら古いレコードでジャズを楽しんでいるが、久しぶりに、学生時代の旧友達とライブを聞きながら昔話を。

見かけは歳をとったが、話しをしていると、皆、学生時代の時より前向きかも。

人生80歳の時代になって、まだ残された時間もたくさんある。これからが楽しみいっぱいという顔付き。団塊の世代は元気です。

ライブは、最近人形町にできたJAZZ BAR。

およそ、周辺はJAZZ BARがるような雰囲気のところではないが、ビルの地下にある小奇麗な店だった。

演奏もテナーとピアノのDUOと、雰囲気はアットホーム。

気軽に聴くには丁度いいが、本格的に聴くには少し物足りないかな?

今度は、BIG BANDでも行ってみよう。

見かけは歳をとったが、話しをしていると、皆、学生時代の時より前向きかも。

人生80歳の時代になって、まだ残された時間もたくさんある。これからが楽しみいっぱいという顔付き。団塊の世代は元気です。

ライブは、最近人形町にできたJAZZ BAR。

およそ、周辺はJAZZ BARがるような雰囲気のところではないが、ビルの地下にある小奇麗な店だった。

演奏もテナーとピアノのDUOと、雰囲気はアットホーム。

気軽に聴くには丁度いいが、本格的に聴くには少し物足りないかな?

今度は、BIG BANDでも行ってみよう。