メインテキスト:アイザイア・バーリン/松元礼二編『反啓蒙思想』(所収論文の原発表年は、「反啓蒙思想」1973、「ジョゼフ・ド・メストルとファシズムの起源」1990、「ジョージ・ソレル」1974。岩波文庫令和3年)

サブテキスト①:ミシュレ/桑原武夫、多田道太郎、樋口謹一訳「フランス革命史」(原著の出版年は1847-1853。中央公論社昭和43『世界の名著37』)

サブテキスト②:ロジェ・カイヨワ、秋枝茂夫訳『戦争論 われわれのうちにひそむ女神ベローナ』(原著の出版年は1963年、法政大学出版局昭和49年)

Ⅰ 啓蒙の表裏

啓蒙思想は、平等の理念や合理主義、進歩思想など、近代社会の公理(あたりまえ)となっているものの起源と言ってよい。5月25日の日曜会で『反啓蒙主義』をテキストにして発表してくれた藤田貴也さんの狙いは、アクチャアルな問題の大元を考えるために、初期の段階で、この思想傾向を批判した言説を検討するのは意義がある、というもので、私も賛成した。今もまちがいだとは思わないが、バーリンの紹介から見るだけでも、この頃(18~19世紀)の主な思想言説は、どのサイドからのも非常にラディカル(根源的にして過激)で、今のリベラルや保守派などの、表面的なものとは直接結びつきそうにない。

そもそも、思想、とは? この言葉を今言おうとすると、何やら恥ずかしい気分になる。どうやらすっかり時代遅れになってしまったようで。哲学ならまだしも、お勉強の題材として、細々とした需要があるけれど。「思想ってなんだよ?」と訊かれると、どう答えるか。シソーノーローみたいな、当人は痛いし、まわりは臭くて、厄介なもののことか?

そういうところもなくはない。しかし元々は、人間の生き方とか、人間世界の在り方を問うことである。人間、あるいは世界とは何か、何であり得るのか、何であるべきなのか、という具合に。

この種の問いは、自分からというより、周囲への、広くは時代状況と呼ばれものへ抱く違和感の形でまず訪れる。もとより、本来個人のものである思想が世の中を多少とも変える、などということは殆どない。思想のある部分が多くの人に共有されると、それ自体が時代状況と呼ばれ得るものになるが、そのとき、奇妙なことが起こるのである。

その最大の実例は「啓蒙」(enlightenment)にまつわるものだ。古いと言えば思想よりこっちのほうが明らかに上だ。古いも何も、世界史や倫理社会(って教科が今もあれば)の教科書でしか見かけなくないか? このタイプの言説と態度は意識高い系とかwokeとか言ったり言われたりしている人々に受け継がれているが、名称変更には、欺瞞とまでは言わなくても、現実にあった、そして今もある或る面を敢えて見まいとする、遠慮という言葉が似合いそうな気遣いがありそう。

lightとは理性ということだ。それに照らされて因習からくる迷妄を脱しさえすれば、人の世は自ずとうまくいくはずだった。自然科学は確かに多くの文明の利器をもたらし、例えば今の人は19世紀の人より一般にずっと長生きするようになった。しかし一方で科学は原子爆弾を初めとする大量破壊兵器をも産んだ。そんなことは誰でも知っている。

進歩は必ずしも人間を幸福にしない、なんて言葉も、言い古されて、近頃ではもう目にしなくなった。それだけ浸透した結果か、例えば、近未来を描くエンタメは、ディストピアものなのがごく普通だろう。そこには破滅を楽しむというデカダンスもあるのは確かだが、それも含めて啓蒙のアイロニカルなパロディに違いない。

社会科学的なものとしては、共産主義が20世紀中に終わったことがなんと言っても大きい。私が若い頃には、思想と言えばほぼ必ずどこかでそれと結びついていた。いや、思想としてはまだ終わっていない、本当の共産主義が地上で実現したことはないのだから、などと言う人は今もいるが、今までにないものならこれからもありそうにない。共産主義は理論としてまちがっているからではなく、正しいところのためにこそ実現しないだろう。人は結局のところ、全き正しさになど、耐えられないのだから。

すると絶望? なんでそうなるのかなあ。この世界を一気に変える理想とかいう傲慢ないし短絡がないと、人は前に進めない? 得に若者の気分を高揚させる観念の肥大をもたらしたものこそenlightenmentの最大の欠陥であり、我々はその清算、ではなくても抑制をも視野に入れて、前よりは多少はよくなることを期して歩んでいくべきではないか。

そこで改めて啓蒙≒進歩思想の効能とその限界を瞥見してみます。

第一に、啓蒙思想の根元にある「普遍的な人間(性)」の概念、そして信念。バーリンによるとそれは「あらゆる時代におけるあらゆる人間の窮極的目的は、要するに同一であるという」こと。その窮極的目的は、「証明可能、検証可能な一連の法則と概念の論理的結合からなる一つの認識体系を構築」できさえすれば自ずと明らかになる。明らかになりさえすれば、無知や迷信、とりわけ、各時代の社会の支配者によって擁護されてきた「利害関係に引きずられる誤謬」は一掃できる、と。

この最後のフレーズの意味はやや曖昧だが、支配する側に都合のいい言動が即ち支配される側の利益になり、逆もまた真なので、そこで間違いが起こりがちになる、ということらしい。それが「とりわけ」で、人間社会を悪くする筆頭に挙げられているところから、自由・平等が進歩派にそれこそ共通する政治的な目標になるわけだ。

それはいい。自由・平等が社会の原理とされることに異論はない。しかしいつのどんな社会でもやっかいなのは、いかなる原理でも完全には覆い尽くせない現実の支配―被支配、つまり権力関係のありかたである。

啓蒙思想が導いたとされる歴史上最大の事件であるフランス革命からは、理性あるいは理想と呼ばれるものが社会に全面的に出現したときの迷走の跡がたどれそうに思う。いくつかの側面をとりあげてみる。

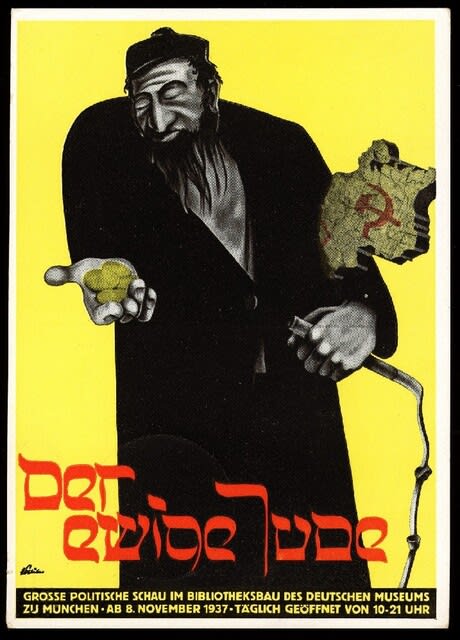

まず、批判的な立場の言説を紹介する。『反啓蒙思想』のうち最長の、「ジョゼフ・ド・メストルとファシズムの起源」は、題名の通り、主に十九世紀初頭に活躍した政治家・著述家のド・メストル(以下、ドメさん、と略記する)の説くところに、ファシズムの端緒を見出している。

なるほど、彼の矯激な言説は、20世紀に顕現した左右両翼の全体主義の根底にある暗い思考と感情を見事に言葉にしている。それからしたら、ヒトラーやムッソリーニやフランコが実現したものは、むしろ中途半端に感じてしまう。まあ現実はいつも、頭で考えたり口でいったりするほど徹底したことはできないものではあるが(徹底したら人間はたぶん死滅する)。

ドメさんの考えは以下だ。彼は啓蒙のもたらす明るい未来など、楽観的な夢想に過ぎない、と嗤う。人間は他の動物と同じく、根本的に愚昧で、一人では何をしたらいいかわからず、無理にやればろくでもないことをしでかすしかない存在だ。それを救うには人々を一定の方向に向かわせる権威・権力がなければならぬ。それが有効に機能するためには、従わない者に容赦なく刑罰を、極刑なら死刑を、遅疑なく与えねばならない。この厳格さこそ、権威・権力を根拠づける。根拠のついた権威・権力に心から屈従し、すべてを捧げ尽くして、例えば司令官の命令一下、命を投げ出して敵勢に突撃する兵士の姿ほど、「人間的」に美しいものがあるだろうか……。

というわけで、この世で最も大事なのは強力な権威なのである。権威は即正しいのであって、権威の正しさ・なんのための権威か、などというものを求めるのが間違いの元。正当化のうまい理屈が見つかるものなら、それは不当だとする理屈だって必ず見つかるのだから。

この理想(に、違いない)が近い形で実現されたのは、中世のキリスト教会による異端審問(魔女狩り、など)だろう。実際この考えは、ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」中の挿話に出てくる大審問官のものによく似ている。

フランス革命時だと、ドメさんなどを単なる反動だとみなしていた革命家達、特にジャコバン派によって行われたいわゆる恐怖政治がとても近い。自由と平等という革命の理想を成就するために、多少とも反革命的な、疑わしいだけの者でも、片っ端からギロチンで首を刎ねるという。【因みにギロチンは、フランス革命から使われるようになった、絞首刑よりは死刑囚の苦痛を軽減できる「人道的」な装置である。】

最も熾烈な歴史の転換点であった1793年(ヴィクトル・ユゴーの小説の題名になっている)、ジロンド派のロラン夫人は、死の直前、断頭台付近の自由の女神像に、「おお、自由よ、汝の名においてなんと多くの犯罪が犯されたことよ!」と呼びかけたと言われる。

これ以前の自由を重んじた啓蒙思想家たちが思いも及ばなかったこの事態はなぜ起きたか。ドメさんが指摘した通り、「ために」があったところは大きいだろう。処刑していた側の人間が「自由と平等のために」に反していたとみなされると、同じ目に合ってしまう。殺戮回路の進行を止める手段は容易に見つからなかった。これは今なお重い課題として我々に突きつけられている。

話をドメさん自身にもどすと、正式な名前はジョゼフ・マリー・ド・メストル伯爵。1753年、サルデーニャ王国領サヴォワ公国(現在はフランス領)のシャンベリに生まれた。若い頃はむしろ自由主義的な傾向が強かったと言われている。革命前の5年間サヴォワの元老院議員を務め、1792年、シャンベリが革命軍に侵攻されてからは、亡命者としてローザンヌやヴェネチアに滞在し、最終的にはカリアリの、サルデーニャ王国の宮廷に仕えた。1802年には王の公使としてロシアに派遣されて、この国で15年間過ごすうちに、主著「サンクト・ペテルブルク夜話」を書き上げている。

レフ・トルストイ「戦争と平和」の最初のほうにちょっと出てくる、フランスからの亡命貴族のモデルがドメさんだということはバーリンのおかげで今回初めて知った。彼は優雅で人当たりがよく、話もうまいので、当時のロシアの首都サンクト・ペテルブルクの社交界で花形になったとある。そういう人こそ、上述のような冷厳な世界観を抱くのに相応しい、とすぐに納得できるのは、私がそれとはおよそ正反対の人柄だからでしょうかね?

【トルストイはドメさんの死後7年経った1828年の生まれだが、歴史的大作を書くために、当時のドメさんの手紙や記録を資料の一部として活用したものらしい。】

ドメさんはもちろんサルデーニャ王の忠実な家臣であり、それだけにまた、ロシアの、アレクサンドルⅠ世に楯突こうなどとは思いもよらなかったろう。当時はそれで矛盾はなかった。この王国は1853年からのクリミア戦争ではオスマン帝国側について出兵し、ロシアと戦い、フランスやイギリスの歓心を買って、そのおかげもあって1861年からはイタリア全土の王となる。それはもちろんドメさんが知るはずもない話。

直接関係したことだと、ドメさんは敬虔なカトリック教徒で、ロシアはギリシャ正教の国だ。そこで、革命を逃れてフランスから亡命してきたイエズス会の修道士を庇護する活動に従事し、また、彼の影響で何人かの有力貴族がカトリックに改宗した。これが正教会を怒らせたからだろう、1817年にアレクサンドルⅠ世から突然退去を命じられて、ロシアを後にせざるを得なくなった。

キリスト教はもちろん、ヨーロッパの精神界では大権威である。ドメさんがそれを疑うなんて、あるはずもなかった。しかし、集団が大きくなって時間も経つと、ほとんど自然に、内部にいくつかの小権威ができてしまう。そのうちどれがより正しいか、なんて考えることは、ドメさんの思想からは出てこない。いや、はっきり禁じている。すると、当人の主観(つもり)には関わらず、どちらかへの忠誠が、どちらかへの反逆になることがある。その場合、彼は、忠誠を讃えられるべきか、反逆を咎められるべきか、結局どちらが勝ったかで決まるしかない。これは無論、国家などの、権威ある他の集団でも、現実によくあることだ。

つまり、権威と忠誠という原理だけでこの世を治めようとしても、原理の内部に解決不能な問題が出てきてしまう。人間及び人間世界とは、そのように面倒なものなのである。

Ⅱ 理性が神様だ、崇めよ

次に啓蒙が価値とする理性や自由それ自体を権威としようとした試みについて述べよう。

1793年6月、フランス革命政府指導層の一部であるモンタニャール(山岳派)は、パリの急進的なサン・キュロット(下層階級。貴族の象徴だった半ズボン=キュロットがない、を意味する呼称)を蜂起させて、穏健派のジロンド派を国民公会から逐うことに成功し、10月には王妃マリー・アントワネットを断頭台に送った(夫のルイ16世はこの年の1月に処刑されている)。いわゆる恐怖政治を主導したことで知られるこの派の内部はかなり複雑なのだが、中でジャーナリスト出身のジャック・ルネ・エベールを中心とした一派が「理性の祭典」を企画執行している。

これは要するに、古い因習の中枢たるカトリックを廃して理性を最高存在として崇めようとする新式の宗教、いや宗教もどきの儀式だった。フランス中の教会の祭壇が理性を祀るものに変えられ、カトリックを棄教した司祭や神父も少なくなかった。

最大の祭典はこの年の11月、パリのノートルダム寺院において、エベールと一味のアントワーヌ・フランソワ・モモロ(革命のモットー「自由、平等、博愛、しからずんば死」の考案者として知られる)の監督で執り行われた。中央に神殿が築かれ、その中には薄衣を纏った理性を象徴する女神がいて、ローマ風の衣装に、後にフランス国旗の意匠となるトリコロールのサッシュを巻いた娘たちが花を投げ入れる。挑発的な格好の女神に扮したのはモモロの妻で女優のソフィーだった。会衆は革命詩人アンドレ・マリー・シェニエの頌歌を歌う。「来たれ、聖なる自由よ。この寺院に宿り、フランス人民の女神となれ」。その後山車に乗った女神が街を練り歩いた。

真面目な催しだったのだろうか? 主宰者や参加者の真意までは理解できないが、キリスト教の寺院で、人間の属性である理性や人間の状態である自由を神聖化して拝むという発想自体が、パロディ以外の何物でもない。これによって、宗教的な儀式全般、ひいては宗教そのものを貶めようとする意図だったとすれば、なかなかのもの……でもないか。

【因みにパリ2024オリンピック開会式の悪趣味なパフォーマンスに、これの遠い残響が聞こえるように感じたのは、もちろん私の主観だが、SNSを見たら他にもけっこういる。】

理性や自由を嘲笑うつもりはないことだけは明らかであろう。それらは神聖ではないとしても、たいそう魅力的なものである。そうでなければならない。美しい女性の肢体のように。そういえばウジェーヌ・ドラクロワ描くところの、民衆を導く自由の女神も胸をはだけている。これをイヤらしい目で見るのは違うだろうが、それでも、理性の働きには直接関係ないのは確かだ。理性で、それだけで、多くの人々を動かすことはどうしてもできないのである。

やがてモンタニャールの中でも最も過激な、マクシミリヤン・ロベスピエール(以下「ロベさん」と略称する)率いる前述のジャコバン派が国民公会と革命裁判所の実権を握ると、エベールやモモロをも片っ端から断頭台に送った。

艶福家であり、軍に自分の新聞を定期購読させて一財産築いていたエベールと違って、ロベさんはたいへん身辺のきれいな堅物だった。そういう人物が自由や平等などの理念に取り憑かれ、権力を握ってそれを社会で貫徹しようとしたら、最も恐るべき圧制者になるのではないかと思うが、エベール派の粛正は、それより宗教的な理由のほうが大きかったようだ。

ロベさんは旧来のカトリック教会は認めない。しかし、無神論を好ましく思っていたわけでもなかった。「もし神が存在しないなら、それを発明する必要がある」と、実際に言ったかどうかはわからないが、国民道徳の涵養と確立ためには、理性だけでなく、何かしら人間を超えた存在への感覚が必要だと、そこはけっこう理性的(でしょう?)に、考えていた。

政敵を葬る仕事が完了した後の1794年6月、理性の祭典に代って「最高存在の祭典」が挙行された。その最高存在とは何か、よくわからない。わかる必要も認めなかったようだ。このへんも、ロベさんとドメさんはよく似ている。

祭典の日にはロベさんを先頭に、薔薇の花を持った女たちと柏の枝を持った男たちがパリの街を行進した。途中ロベさんの演説があったが、何しろ拡声器もなかった時代に、広い場所で大群衆に向かって語るのだから、内容は、「我々は今後も暴君と戦う」ぐらいが切れ切れに聞こえてくるぐらいだった。

そして、直前に法が改正、いや改悪されて、革命裁判所がほとんど手続きなしで被告に判決を下し、また直ちに刑が執行できるようになっていた。人々の間に、ロベさんこそ暴君になろうとしているのではないか、という疑いが生じ、急速に広がった。

この二ヶ月後、上の法律に基づいてロベさん自身が断頭台に送られた。その僅か3日前、現在ではウンベルト・ジョルダーノ作曲のオペラ「アンドレア・シェニエ」の主人公のモデルとして知られているシェニエが刑死している。彼はエベール派ではなく、ダントン派など他のロベさんの敵対勢力とも関係なかったが、以前新聞にロベさんの批判文を書いたことがあり、それが祟ったのではないかという話もある。

Ⅲ 戦争が近代を作った

結局のところ、大勢の人を動かし、社会を変えるのはいつでも理性より感情であるわけだが、大勢の感情を一つにまとめるためにはある種の理念が必要になる。ただその場合でも理屈だけではなく、たとえ無理矢理でも、イメージと結びつけたほうがよい、と考えられている。かくて、自由と理性のシンボルにセクシーな女性が使われたりする。「あらゆる人間の窮極的目的」である非常に広遠たる、そのぶん抽象的な理念は、そうなりがちだ。

そこからしても、啓蒙思想のもたらすものはひどく空漠たる観念にも見える。ドメさんはそれを、次のように皮肉っている。

1795年の憲法【フランスで、前年の恐怖政治崩壊後の政治を収拾するために制定されたもので、際立った権力分立が特徴】は、先行の諸憲法とまったく同じように、人間のためにつくられた。ところが人間というようなものはこの世に存在しない。私はこれまで生きてきた間にフランス人、イタリア人、ロシア人などを見たことがある。モンテスキューのおかげでペルシャ人ということもあり得ると知っている。だが人間について言えば、はっきり言って私は生まれてこのかたまだ出会ったことがない。

何人(なにじん)でもない、国や民族とは全く関わらない抽象的な「人間」など存在しない、というわけだ。まあそうだな、と一応は思える。

が、ここは突っ込むことが可能だ。フランス人、イタリア人、ロシア人、ペルシャ人、それから、ドメさんは殆ど知らなかったろうが、日本人というようなものは存在するのか? 私は亀吉とか保男とか愛子とかいう名前の人に会ったことはある。手塚治虫の漫画「グリンゴ」(スペイン語で「よそ者」の意味)に日本人(ひのもとひとし)という男は出てくるが、日本人(にほんじん)は、私は見たことも会ったこともない。

要するに、言葉とは、どのみち、個々の具体的な事物を抽象した観念に付けられる名辞である。それでも、「人間」よりは「日本人」のほうが具体的な存在のように思えるのは、「果物」よりは「りんご」がそうであるように、より狭い範囲のものを指すから、だけではなく、観念Aは、非Aすなわち「観念Aではないもの」との対比によってイメージが明瞭になるからだ。

「人間」の対比物を考えると、神とか、他の生物ということになると思うが、どちらもあまりに遠く、比較なんて無意味だと感じられるだろう。これが日本人だと、アメリカ人、チャイナ人、ベトナム人など、同じ生物種に属していることは明らかだが、同時に身体的特徴や文化・習慣、何よりも言語が全く違う存在がいることも、実際には会っていなくても、TVなどですぐにわかる。すると、「そうではないもの」としての、「日本人」もまた、私やあなたみたいに実在する存在であるように思われがちなのである。

そのうえ、革命期のフランスは、「フランス人」であることの必要性がかつてなく高まった。言うまでもなく、対外戦争のために。

中世ヨーロッパでは、戦争は王侯貴族とその従僕たち、あるいは戦争のプロ即ち傭兵がやるものだった。フランス革命は、何しろ自由・平等を目指すんだから、旧上流階級の特権を奪うことは当然である。戦争もまた特権の一つだ。だから、今後はその担い手は庶民からcitoyen(市民と訳されるが、公民、のほうが適当)に観念上立場が上昇した者たちの担うものになった。

ここに、観念は観念でも、自由や平等より量的にも質的にもはるかに多くの感情をひきつけるもの、ナショナリズム即ち国民が生まれる。それは革命以上に戦争を通じて人々の中に根を下ろし、これを土台にして近代国民国家、そして民主主義も築かれた。本稿の最後に、その最初期の様相をみておこう。

1792年4月、フランス立法議会は、革命が自国へ飛び火することを恐れて干渉してくる諸外国のうち、まずオーストリアに宣戦布告した。しかし当時はまだ君主の拒否権を有する仏王がいて、その妃の実家はオーストリアである。その後告発されたように、内通していたというのはどの程度にだったにもせよ、こちらが負けた方が王政復古のためにはつごうがいいぐらいには考えていたろう。そして仏軍にも、特に上層部は、貴族や王党派が多く、まともに戦う気はなかった。

かくしてフランスの敗北が続く中で、同年7月、「祖国は危機にあり」という公民たちへの呼びかけが全国に布告された。「最も大切なものを守るために最初に行進する名誉を得る人々は、自分たちがフランス人であり、自由人であることを常に銘記しよう」と。これに応じて集まった義勇兵(志願兵、「連盟兵」と呼ばれた)のうち、マルセイユ部隊の若い大尉が作った歌が後に「ラ・マルセイユーズ」と呼ばれ、フランス国歌となった。ここでは「祖国への神聖な愛」と「貴重な自由」とは同列、というよりはほぼ同一として扱われ、そのために命懸けで戦うことが力強く謳われている。

その後そのマルセイユ軍を先頭にしたサン・キュロットの群衆が王のいるテュイルリー宮殿を襲撃して、王権は停止、ジロンド派も政権を退いた。9月21日、普通選挙(男性のみ)によって選出された国民公会が発足し、翌日フランス第一共和政が正式に成立した。

1793年2月、革命戦争がヨーロッパ中に拡大したことに応じて、兵員の増強と確保のための三十万募兵の法律ができ、8月23日には国民総徴兵法が成立。18~25歳の男子に兵役の義務を課した。ただし、独身男性に限られた。それにこの時の徴兵の眼目は、あくまでさしせまった外国に対抗する臨時的なものだと考えられていた。

本当の意味で近代軍制の始まりは、1798年9月に成立したジュールダン・デルブレル法(法案の起草に携わった二人の将軍の名からつけられた)。第一条に「フランス人男子はすべて兵士であり、祖国の防衛に就く義務を負う」と謳い、まず20歳か25歳までの男が集められて、訓練を受けた。それが終わっても召集されたら直ちに応じなければならず、例外は認められない。兵役を逃れた者は、公民権も財産の相続権も失い、国内を移動する自由さえない。

この制度の権力側から見た最大の長所は、何しろ国民の成人男性すべてを自由に駆り出せるので、兵員の補充がそれまでの感覚からしたら無限に利くところにある。一方徴兵される側からしたら、特に農家など、一家の主要な働き手が奪われるのだから、当初はヴァンデーの叛乱などの反対運動も起きた。しかし、二年もせずに鎮圧された。これは明治時代初期の日本で起きたこととほぼ同じで、近代国家の強力さの証である。

やがてナポレオンが兵役の対象を二十歳未満にまで引き下げ、ヨーロッパ制覇を目指して戦線を拡大するに及んで、対手側も同じような軍制を敷くようになった。ここに及んで戦争は大規模な全体戦争・国歌総力戦となり、兵器の発達(もちろん近代科学がもたらしたものだ)と相俟って、抜き差しならない苛烈なものになった。

面白いことに、冷徹な支配こそよしとしたはずのドメさんが、このような傾向には眉を顰めている。これまでの戦争は「兵士と兵士だけが戦った」ものであり、「ある国民が別のある国民を打ち負かすということは、まったくなかった」のである。もっとも紀元前149年の第三次ポエニ戦争では、勝者ローマは敗者カルタゴの住民のうち九割を殺し、残り一割は奴隷にしたという話もあり、この教養豊かな外交官にして忘れていたか等閑視した可能性はある。

ともかく、1800年前後のヨーロッパの貴族にとって、この時期に現出した戦争は常識外れであり、共和政体が、知られている限りの如何なる王国より大きな犠牲を国民に強いたのは、驚きの他はなかった(因みに、ポエニ戦争時のローマも共和制だった)。

では、共和政フランスが追求したはずの自由と平等はどこへ行ったのだろう? 消えてしまったのか。とんでもない、ちゃんと実現していたのである。

まず自由。せっかく革命によって獲得した公民の自由を奪おうとする者は、確実に、国の内外に、存在する。向こうが武力を使ってくる限り、こちらも武力で対抗するしかない。自由を守るために。その戦いから逃げ出す自由は認められない。当然ではないか!

平等は? 軍隊内部の位階秩序は厳としてあるが、むしろその結果それ以外の出身階層や貧富の差などは無視される。これはこの上なく実際的な要請である。指揮官の号令のもと、すべての兵士が一体となって動かなければ、近代的軍隊の体を成さず、戦争に勝つことはできないのだから。

以上は近代のアイロニーと言ってよい。それでも、現代まで続く悲惨な戦争は、近代思想が生み出した鬼っ子ではない。恐怖政治はあるいはそうかも知れないが、戦争は正系の子だ。そう銘記すべきである。

それだから、廃絶はすぐにはできないが、少しずつ凶暴さを減らす方向にもっていくためにこそ、我々はできるだけ合理性を、合理だけでは人は動かないことまで勘定に入れた合理精神を発揮すべきなのだろう。平凡な私にはそんなことしか言えない。

メソポタミア文明の粘土板

メソポタミア文明の粘土板