以下の雑文は平成25年(2013)美津島明さんのブログ「直言の宴」に掲載してもらったもので、もう8年経ってしまったわけです。最近FB内のグループで「レ・ミゼラブル」について語る機会があり、おかげで久しぶりに、このミュージカルに浸った、という完全に個人的な事情で、思い出しましたので、最低限の訂正を加えて、採録します。

昭和62年(1987)3月、ブロードウェイで、「レ・ミゼラブル」のニューヨーク初演を見た(2年前のロンドン初演時とほぼ同じキャスト)。その瞬間、これが最高のミュージカルだ、と私の中では決まってしまった。その後、日本では帝国劇場で一度見た。「そんなもんか」と、世界中に数多いと言われる「レ・ミズ(レ・ミゼ、だっけ?)ファン」には鼻で笑われそうだが、正に「そんなもん」ですので、まあ相手にしないでおいてください。暇があるからとか何かの理由で、相手にしてやるよ、という方々に向けて申し述べます。

「そんなもん」が漠然と感じたことを生意気に解説風に述べる。一口にミュージカルと言っても多種多様だが、「レ・ミゼラブル」はグランドオペラに近い。朗々と歌い上げられるナンバーが第一にそうだが、パフォーマンスが完全に歌中心なのだ。ストーリーはもちろんあるけれど、それは各ナンバーの背景、及びナンバー間をつなぐ役目を果たしている。

このナンバーが凄い。作曲はクロード・ミシェル・シェーンベルク、十二音技法で有名なアルノルト・シェーンベルクは大叔父に当たるそうで。はあ、通常のメロディの超克を目指した人の血縁が、ごく普通の意味できれいなメロディをこんなにたくさん作ったわけか、なんて感心してしまう。それだけに、どっかで聞いたような曲ばかりじゃないか、って声もあるが、そんなら簡単にできると言うなら、やってみればいいだけの話。

要するに、すべてのナンバーに心を揺さぶられた。そんな体験は私の、映画を含めたミュージカル観劇史上初めてであった。歌、歌、歌、同じ旋律が何度か繰り返して出てくるが、その構成も含めて、200パーセントの満足、というのは。

何よりの証拠には、1995年10月8日、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開かれた10周年記念コンサートがある。コンサート形式なので、舞台中央にはオーケストラが占め、演者はその前の椅子に座って、出番が来ると最前列のマイクの前まで歩いて行って歌う(ただし扮装はしているし、ホール天井から吊り下げられたスクリーンに、バリケードが組まれる場など芝居の一部は映るから、劇の視覚部分が完全に無視されたわけではない)。

これで充分感動できる。と言うか、ここで歌っているのは、キャメロン・マッキントッシュ(フランスで上演された「レ・ミゼラブル」を拡充した英語版を作らせ、ロンドン・シェークスピア・カンパニーで上演し、このミュージカルを世界的なものにした大物プロデューサー)が厳選したドリーム・キャストなので、過去10年間の上演すべての集大成となっている。その後同じ趣旨・形式のコンサートは現在までいろんな国で開催されているようだ。

【10周年記念コンサートは、DVD化されたものが、すべてyou tubeで見ることができます。最後のアトラクションで、世界各国のジャン・ヴァルジャン役者17人が、リレー式でフィナーレのナンバー’Do you hear the people sing? (people’s song)’を歌い、また第1幕最後の’One day more’を合唱、日本からは鹿賀丈史が参加した、それをも含めて。いいのかなあ、と思いながらも、私はよく視聴しては涙を流しています。(上の画像をクリックしてください)】

特に、ルーシー・ヘンシャルの歌う’I dreamed a dream’は、時々声がかすれるところも含めて絶品。そう、十数年前スーザン・ボイルというおばさんを一躍有名にしたあの曲だ。

【日本初演時には岩崎宏美がファンティーヌを演じて、歌っているが、これはヘンシャルやボイルに劣らない歌唱力と表現力だと思う。岩崎はこの歌を紅白歌合戦で披露したこともあるので、かなりよく知られているだろうが、よかったらまた聞いてみてください(日本語題名は「夢やぶれて」になっているが、これはやっぱり「夢を夢見た」じゃないですか、岩谷時子さん?)。】

第38回紅白歌合戦(昭和62年)より。Piano:羽田健太郎

次に、日本では平成24年末に封切られたトム・フーバー監督の映画化作品についてについて。

安倍首相(当時)も就任直後のお正月早々に夫人といっしょに見たそうだが、疲れたんじゃないかなあ。なにしろ、スピード感は舞台以上だ。ミュージカルをほぼ忠実に踏まえた構成だから、もちろん全編ほとんどが歌。同じような例だと、ジャック・ドゥミ監督の名画「シェルブールの雨傘」が思い浮かぶが、こちらは画面に登場している俳優は口パクしているだけで、歌は別人によるアフレコ。他のミュージカル映画でも、俳優と歌い手は同一人物であっても、歌はアフレコが普通であるらしい。

これに対してフーバー版「レ・ミゼラブル」は、俳優にその場で、演技しながら歌わせるのをウリにしていた。おかげで、いかにも、臨場感はあり、そのうえ人物のバストアップの映像が多く、観客は思い入れたっぷりの表情と歌とを、切れ目なしに見聞きしなければならない。舞台ではほとんど同じ上演時間でも、そんなに目まぐるしさは感じないのは、役者の生身の肉体がそこにあるおかげで、人間的・日常的な時間を感じ取れるからなのか。

ファンティーヌのアン・ハサウェイは、これによってアカデミー助演女優賞を得たそうだが、’I dreamed …’をあんなふうに、泣き叫ぶように歌わなくてもいいのではないか、というのが率直な感想である。これも、舞台の、オペラやミュージカルは完結したフォルムとしての歌が大事、映画はよりリアルに近い感じを与えるもの、というジャンルの違いによるのかも知れない。

しかし映画独自の優れた効果もある。あのバリケード。ルイ・フィリップ王の政府に対して叛乱を起こした学生たちが、狭い街路に椅子やテーブルや敷石を積み上げてバリケードを組む。日本でも1960年代に、いろんな大学で見られたアレだ。

【註もどきに。19世紀のフランスというと、革命や動乱がしょっちゅう起き、政体が目まぐるしく変わったことはよく知られているが、その中で、「レ・ミゼラブル」で最大の山場となる1832年6月5日のは、一晩で鎮圧された、比較的小さなものである。とはいえ、数百人の死者は出している。

フランス史で「6月暴動」というと、普通、1848年、ルイ・フィリップが2月革命で失脚して共和制になった後、ナポレオン三世ことルイ・ボナパルトが大統領になる直前に起きて、3日間続いたものを指す。カール・マルクスも「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日」で取り上げている。こちらも32年のも事前に充分に計画されてはおらず、自然発火的な蜂起であったところは共通するが、前のは王制打倒を目指し、後はその王制を打倒した共和制への反発が動機という違いがあり、ヴィクトル・ユゴーはマルクス同様、後者には批判的だった。】

映画では市民たちがバリケードの材料となる家具を放り投げて、叛徒となった学生たちを応援する光景が描かれる。これも舞台にはない情景だが、問題はその先だ。

学生たちは自分たちに呼応して市民が立ち上がると期待している。が、一夜明けても誰も救援には来ず、彼らの孤立がはっきりする。やがて政府軍の総攻撃。バリケードは破壊され、逃げまどう学生の一人が民家に避難所を求めて、「入れてくれ!」と叫ぶその目の前で、今度は関わり合いを怖れるようになった市民の女房が、窓をピシャリと閉ざす。ほんの短いシーンながら、歴史そのものの非情さを象徴したものとして、心に残る。

このように、映画は「レ・ミゼラブル」の世界に新たな要素を付け加えた。ただ、ミュージカルからの最も大きな変更点は別にある。エポニーヌの扱いだ。

ミュージカルでは、前半のヒロインがファンティーヌならば、後半はエポニーヌ。明らかにそう構成されている。第一幕開幕近くに歌われる’I dreamed …’と、第二幕開幕近くの’On my own’とは、このミュージカルの二大アリアと称すべきものである。後者をソロで歌い上げたエポニーヌは、次に登場した時には、パリの動乱で傷を負い、バリケード内部にいる叛乱学生の一人で、彼女が片思いしているマリユスの腕に抱かれつつ、息を引き取る。この時のデュエット曲’A little fall of rain’も泣けますよ。

で、終幕、ファンティーヌとエポニーヌの霊が、ジャン・ヴァルジャンを天国へと迎えに来るのだ。それが映画では、迎えに来るのはファンティーヌだけ。エポニーヌは他の、バリケードでの死者たちといっしょに教会の屋根の上で’People’s song’を歌っている。彼女はファンティーヌと違って、生前ヴァルジャンとはほとんど関わりはなかったのだから、これが自然というか、リアルというか(死人が歌っているのにリアルはないか…)、ではあるけれど。

それ以前に、フーバー監督は、エポニーヌに関するミュージカルの筋を、原作に沿う形で変更している。それはどういうものか。改めてユゴーの小説から詳しく見ておこう。

いくら二義的な意味しかないと言っても、ミュージカルの、特に第一幕のストーリー展開は早すぎて、まるでダイジェストを見ているようだ、という声もよくある。それでもなんとか話についていけるのは、キャラクターの輪郭がはっきりとした、強い個性の持ち主ばかり登場してくるからで、これを悪く言えば類型的、となる。

もちろん原作が、そうできているのだ。典型的な人物のための典型的な筋の小説ではある。ただし、その筋が単一ではなく、人物もエピソードもやたらに多様。古今東西の娯楽小説とかメロドラマと呼ばれるもののパターンは、すべて出そろっているんじゃないかとさえ思えるほどに。元囚人(途中から脱獄囚になる)ジャン・ヴァルジャンの偉大な贖罪の生涯を中心に、追う者と追われる者のサスペンスあり、人間離れしたタフなヒーローの冒険譚あり、悲運に泣く女がいて、理想に燃える青年の挫折があって、甘い恋物語があって、バイタリティーあふれるストリート・チルドレンがいる。いかにも、みんなどこかで読んだか見たりした話ばかりのようだが、そんなら簡単に作れると言うなら、やってみればいいだけの話。

それから、シンデレラ物語も仕込まれている。本作中のシンデレラの名はコゼットという。ファンティーヌの娘。私生児なので、安宿を営むテナルディエ夫婦の元へ里子に出された。このテナルディエというのが、「レ・ミゼラブル」の裏の主人公とも言えそうな悪役で、最初から最後まで出てきて、狂言回しとしても重要な役割を果たす。ただ、小悪党なので、ミュージカルでは女房ともどもお笑い部門を一手に引き受けている感じにもなっている。その五人いる子どもの長女がエポニーヌ。テナルディエ夫妻は、ファンティーヌには法外な養育費を請求して苦しめながら、幼いコゼットを女中代わりにこき使う。その一方で、自分の二人の娘は猫かわいがりして、できるだけ贅沢をさせた。

しかし八年経つと、娘たちの立場は逆転する。ファンティーヌの死後、彼女の悲惨な生死に間接的な責任があると感じたジャン・ヴァルジャンがコゼットを引き取り、我が子として慈しみ育てる。テナルディエのほうは、悪行の報いで故郷を追われ、パリの犯罪者の群れに加わり、エポニーヌもその片棒をかつがされる。二人の娘は同じ青年、マリユスに恋するが、彼の愛を得るのはコゼットのほうである。

というか、マリユスのほうがコゼットを見初めるのだが、そこはこんなふうに描かれている。マリユスは、裕福な祖父に育てられたが、父親のことや政治上の思想信条の違いから対立が生じ、家を飛び出して自活するようになった青年である(原作者ヴィクトル・ユゴー自身がモデルとされる)。時々気晴らしにリュクサンブール公園を散歩して、六十歳ぐらいの老人と十三、四の不器量な娘がベンチに座って仲良く話をしているのをよく見かけた。最初は気にもとめなかったのだが、あるとき気がつけば、娘はたいへんな美女になっていた。それから彼はできるだけ身なりに気をつけ、毎日のように公園へ出かけるようになった。

シンデレラの名の原義は「灰をかぶった娘」。後で灰を拭い落として美しく変身しなければならない。それもちゃんと書き込まれているのだ。

エポニーヌのほうが先にマリユスに恋するのだが、みすぼらしい身なりの彼女は、マリユスからいっこうに気にかけてもらえない。ところが彼女は、イジワルな義理の姉のままでは終わらず、このへんから大活躍を始める。まるで、「男と美貌はあんたにあげるわ。でも、物語はあたしのものよ」とでも言っているかのようだ。あるいは、おとぎ話の端役が突然自己主張を初めて、文学へと突入していったような感じになる。

以下に、順を追って原作でエポニーヌがやったことを列挙する。そのうち舞台に取り上げられたものはSで、映画にあることはFで、それぞれ最後に示す。

(1)マリユスに頼まれて、ジャン・ヴァルジャンの、つまりはコゼットの住居を教える。礼として金を差し出すマリユスに、「お金がほしかったんじゃないわ」と言う。(S・F双方にあり)

(2)テナルディエの一味がジャン・ヴァルジャン宅を襲撃しそうになると、体を張って阻止する。(S・F双方にあり)

(3)ジャン・ヴァルジャンは(2)の騒ぎから、追っ手が迫っているのかと疑う。その彼に「引っ越しな」とだけ書いたメモを渡す。これでヴァルジャンは、コゼットといっしょにロンドンへ渡る決心をする。(双方になし)

(4)コゼットがマリユスに書いた別れの手紙を手に入れる。が、最後の時までマリユスには見せずにおく。(Fのみ)

(5)コゼットとの恋に生きるか、バリケードで同志とともに戦うか迷うマリユスに、男の声を装い、「友だちが待ってるよ」と物陰から呼びかけて、彼をバリケードへ誘う。(双方になし)

(6)バリケードでは、マリユスを狙った銃の前に飛び出して、自分が撃たれる。(Fのみ)

こうしてみると、報われることのない愛に身を捧げる女性像としてのエポニーヌは、Fのほうが細かく描き込まれているようだ。とは言え、小説「レ・ミゼラブル」の読者に、エポニーヌをコゼット以上に忘れがたくしている要素、つまり彼女の複雑な心理を最もよく示す(3)と(5)のエピソードは、やっぱり省かれている。エポニーヌは、マリユスとコゼットを引き合わせながら引き離そうとし、マリユスを死地に導きながら彼の身代わりになって死ぬ。悪女と聖女を一身に兼ね備えたような、その後の小説や映画中でもおいそれとはお目にかかれないキャラクターだろう。

舞台や映画で描くのが不可能というわけではない。ただ、うまくやればやるほど、類型的どころではなくなるので、「レ・ミゼラブル」の登場人物の一人としては浮いてしまう感じになるのではないか。もっとも、他の映画化・ドラマ化された作品ではどうなっているか、あまり見ていないから知らないが、このミュージカルは最初に述べたような作品ではあるし、何より、愛する男に愛されない女の哀しみを切々と歌う’On my own’(訳せば「私一人で」でしょうね)があったのでは、その歌い手に悪の要素は加えづらい。

だからそれはなくなったのだが、筋の省略の結果、ミュージカルには他の問題が生じた。コゼットからマリユスへの手紙はなくてもすむが、バリケードの中でマリユスがコゼットに宛てて書いた別れの手紙のほうは必要。これを読んだジャン・ヴァルジャンは、初めてコゼットの恋人について具体的に知り、最初は「花嫁の父」の嫉妬心で、見殺しにしようかと思うのだが、結局は救援に向かう。そして最後のクライマックス、パリの下水道の逃避行になるのだから、これがなくては文字通りお話にならない。

それで、誰がこれを届けるか。ミュージカルの脚色だと、第二幕の冒頭でごく手短に処理されている。マリユスはバリケードに男姿で現れたエポニーヌに、この手紙を託す。エポニーヌは言われた通りにヴァルジャンの家に行くが、コゼットには会えず、ヴァルジャンに手紙を渡す。後は前述の通り、夜のパリを彷徨いながら’On my own’を歌い、政府軍の最初の攻撃の後、バリケードへもどって、’A little fall of rain’の死に至る。

なんでもないようだが、ミュージカルが有名になって、「レ・ミズおたく」とでも言うべき人も出てくると、こういう細かいところにもツッコミが入れられるものだ。一心に自分を慕っている女にその恋敵への手紙を頼むなんて、いくらなんでもマリユスにデリカシーがなさすぎだろう、とか、エポニーヌはマリユスの言うことならなんでも聞くというなら、コゼットではなくヴァルジャンに手紙を渡す小さな背信行為はどう考えたらいいんだ、とか。

で、映画ではこれまた原作通り、エポニーヌの死後に、ガヴロッシュによって届けられる。パリの下層民を象徴しているようなこの浮浪児は、マリユスとコゼットのことなど知らないのだから、見つからなかったコゼットの代りに、彼女の父だと名乗る人物に軽い気持ちで仲介を頼んでも、さほど不自然ではない(ガヴロッシュはテナルディエの息子で、エポニーヌの弟なのだが、SでもFでもそれには触れられていない。まあ確かに、必要な情報ではない)。

しかし、どうもフーバー監督には、そういう辻褄合わせ以上の意図があったように思える。上記(6)の、自己犠牲があるにもかかわらず、エポニーヌの印象はミュージカルより薄くなっているようなのだ。構成的には、主に二つの理由が考えられる。

第一。ミュージカルでは、もう死んでしまったファンティーヌを除く主要登場人物全員が、もちろんエポニーヌを含めて、それぞれの明日の運命を思って歌うド派手な’One day more’が第一幕の締めくくりになり、休憩をはさんでほぼすぐに’On my own’が聞かれる。映画では、エポニーヌがバリケードを一度離れる理由がなくなった結果(かな?)、このナンバーの順序が逆になった。’On my own’→’One day more’だと、後者の悲壮感で、前者がややかすむ。それに、ミュージカルの緊密な二幕構成を崩したこと自体が、第二幕冒頭をリードするというエポニーヌの役割を軽くする。

第二。エポニーヌが死の間際にコゼットの手紙をマリユスに渡すので、マリユスはエポニーヌの死体の前で手紙を読み、すぐにこちらからも別れの手紙を書いて、封もせずにガヴロッシュに託す。次にはガヴロッシュはバルジャンと会い、バリケードに戻り、勇敢と言うよりは無謀な働きをして、政府軍の銃に撃たれて死ぬ。すべて原作通りの筋の運びだが、このため、エポニーヌは死んだらすぐに忘れ去られる感じになっている。

しかしこういうことより以上に、映画は「映し方」の問題が大きい。それを文で伝えるのは困難だが、一応言うと。

映画版でエポニーヌを演じたのはサマンサ・バークス。イギリスの25周年記念コンサートでもこの役をやった実力派で、歌は文句なくうまい。顔は、もちろん好みにもよるが、アン・ハサウェイやアマンダ・サイフリッド(コゼット役)に比べると、パッと見のキレイさはやや劣るようだ。

でも、ウソ! と言いたくなるぐらい腰がくびれていて、なんでも、映画のためにものすごいダイエットを敢行したらしい。それはハサウェイもやったが、こちらは全体が痩せて、悲惨な境遇を強調していた。バークスは胸は歌声に劣らずとても立派で、この映画のセクシー部門担当という感じだ。それもまた、こういう(まじめな)作品のヒロインには相応しくないような。

映画「レ・ミゼラブル」(2012年)より

ただしもちろん、フーバーの前作「英国王のスピーチ」では、聡明で優しいエリザベス王妃を演じたヘレナ・ボナム=カーターが、ここでは俗悪なテナルディエのカミさんになっているのだから、こういうのもメイクと映し方次第でずいぶん変わる。それこそ映画の特権というものであろう。そしてまた映し方によって、ヴァルジャンとコゼットの父娘愛が強調されている。

そう言えば、映画にはミュージカルにはない新しいナンバーがごく少しあり、その一つは、テナルディエからコゼットを奪った直後に、馬車の中で、安心しきって眠っているコゼットを抱きながらヴァルジャンの歌う、「俺はずっと孤独だったが、今、愛する者ができた」という意味の歌である。

かくして、シンデレラが、お伽噺には出てこない父との関係で、新たな愛らしさを発揮し、再び姉を凌ぐヒロインの座を獲得した。こういうのもなかなかスリリングじゃないですか?

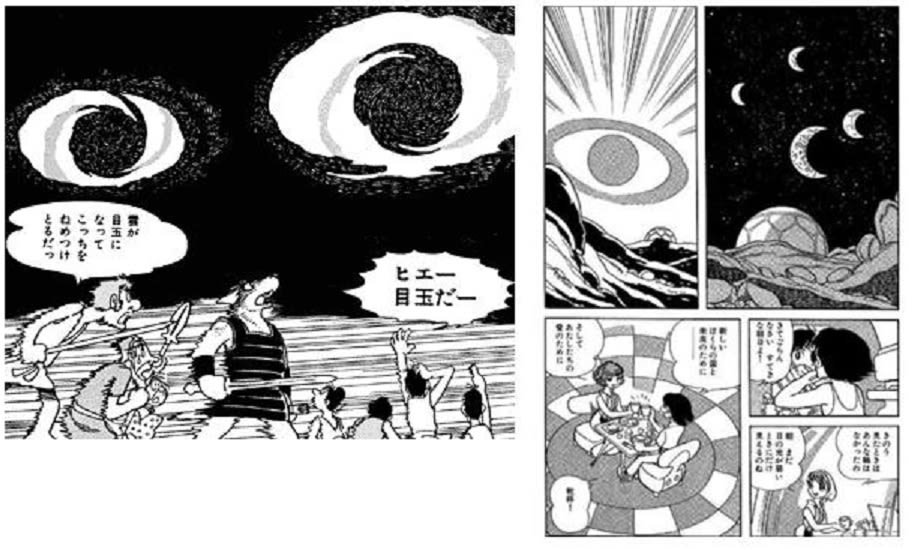

「乱世編」より 幽明界の清盛と義経

「乱世編」より 幽明界の清盛と義経

『陽だまりの樹 第1巻』より

『陽だまりの樹 第1巻』より 「未来編」より

「未来編」より