The money changer and his wife, 1514, painted by Quentin Massys

メインテキスト:バルトロメー・デ・ラス・カサス、染田秀藤訳『インディアスの破壊についての簡潔な報告』(原著は1542年に執筆、岩波文庫昭和51年)

中野剛志『目からウロコが落ちる 奇跡の経済教室【基礎知識編】』(KKベストセラーズ令和元年)

「お金は、借りたいという人がいたとき、その人の返済能力を調査して、その分を発行する。だから、借りる人がいなかったら、この世の中に新たなお金は生まれない」

これがMMTによってもたらされた知見だ。

MMTerはこれを「事実」だと言うのだけれど、「事実そのもの」なんて、あってもなくても、問題にならない。問題はそれをどう解釈し、説明するかなのだ。「絶対の真実」に近いものを探せば、まずこれだろう。

自然科学の世界でさえ。引力なんてものが「事実」としてあるのかどうか、本当のところは誰にも分からない。分かりようがない。ただ、あると考えると、地上で物が落下する現象から天体の運行まで、うまく説明できて、将来の予想(かくかくの条件の時にはしかじかの結果になる)もつくので、便利ではある。他にもっと有効な説明原理が出てこない結果、万有引力の法則が、いわば暫定王者として「真理」の称号を得ているのだ。

MMTと古典派経済学の違いは、地動説と天動説の違い、というのも。運動は相対的なので、地球が動いているのか、宇宙全体が地球の自転・公転の逆方向に動いているのか、決め手はない。どう言った方が都合がいいか(例えば、「自転・公転」というような、地動説を前提とした言葉を使って説明するのが便利、というような)、があるだけ。

まして社会科学の世界では。文法を例にして言うと、地球上のいつでもどこでも、文法を習ってから母国語を話し始める、なんて人はいないだろう。逆に、一定の社会で読み書きに使われている言葉があって、後からそれを学者が分類・分析して、文法規則をまとめる。実際に使われている言葉からは必ずいくぶんかずれるので、文法の研究は決して終わりがない。これは、自然科学でも同じで、創造的な思考が決して不要にならないという意味で、むしろいいことだ。

経済もそうだ。長い歴史の間に蓄積されてきた商取引や金融の慣行があり、それはけっこう合理的なので、整理して記述するのが経済学、のはずではないか。多少は現実とのズレが生じるのが当り前で、それをもって経済学をクサすとしたら、心ない仕打ちだとも思う。

何しろ、役にたてばいいのだ。社会に、あれやこれやの条件がそろったら、インフレやらデフレやらになりやすいから、それで国民生活が過度に圧迫されないように、対策を講じる。そのための大枠のガイドラインでも出せるなら、たいへん有用な学と呼ばれるべきだろう。

むしろ、社会科学が、自然科学の数学的な厳密さに憧れ過ぎると、ろくなことにはならない、と門外漢からは見える。なにしろ、物質の運動と違って、ちっぽけながら曖昧で雑多な欲望や観念で動く人間を直接扱うのだ。それがつまり、後付けで法則化しようとしたら、必ずいくぶんかはズレる理由である。強引にやろうとしたら、かえって人間社会の諸要素の、かなりの部分を切り捨ててしまう結果になるだろう。

以上は前置き。で、冒頭の、お金に関する「事実」、ではなくて、事実の説明を眺めると。

お金は、借金の形でしかこの世の中へ出てこない。と言うか、お金とは負債、つまり借金の証文そのものなのだ。もちろん、通貨(現金+預金、ただし硬貨は除く)が。これに関する日本銀行の説明を以下にまとめる。

昔は通貨とは銀や金が本来であって(本位通貨)、銀行が発行するお札は「金銀を預かっていますという証書」として値打ちがあった。今のお札は、この値打ちの元は失われた(銀行へ持って行っても、金銀と交換してくれない)が、適切な金融政策で、価値を安定させるのだと言う。

これは具体的には、根拠なんてなくても、とにかく価値はあると信頼させる、皆がそう信頼しているなら、それで価値は保たれる、ということを意味する。

かつて豊田商事事件というのがあった。地金を売って、しかし現物は渡さずに預かり証だけで、たくさんのお金を集めた。皆の信頼が続き、預かり証で、他のものとの交換(売り買い)ができるものなら、金(Gold)の現物なんてなくたって、誰も困らない。しかしそうはならず、ここの会長は詐欺師だとうことになって、捕まる前に取材に来ていた報道陣の前で刺殺されてしまった(昭和60年。バブルの直前だ)。

会長は、日本だけではなく世界中の国がやっている管理通貨制度の真似をしたのだ。それは、皆がインチキだと言い出せば、インチキになる。人間が考え出した制度の中でも、特に面白いものの一つだと思う。そう思えるので、以下にいくつかの断面に分けて、眺めてみます。

断面1 貴金属の価値

金や銀が本位通貨、という時代が長かった(実際の制度のバリエーションは様々にあるが)ので、金銀にはそれ自体価値がある、とみなされることがあり、みなす人々は「金属主義者」と呼ばれる、とのことだが、考えてみればこれも不思議な話だ。金それ自体になんの値打ちがあるのか。

普通に見る金とは、薄く延ばしてシート状にした金箔とか、それを細かくした金粉。昔TVで、金箔を海苔みたいにしてご飯に載せて食べている成金さんを見たことがあるけれど、ちっとも羨ましくない。海苔ほど栄養価もないだろうし、旨くもないだろう。

その他、建物も衣服も、金だけで、作れないことはないかも知れないが、優れた材質、というわけにはいかないだろう。つまりは表面のお飾りに使われるのが金なのだ。

昔はよく見かけ金歯も、もうめったになくなったし、金がなくても、人は生きていける。【パソコンにはごく微量の金銀が使われているそうで、他の物質では代替不可能だとすれば、必要不可欠のものと言えますが、とりあえず、コンピューターの発明よりずっと以前の話をします。】

名高いミダス王の伝説はそのことを伝えている。彼はディオニソス神に願って触れるものすべてを金に変える能力を得たが、さてその富でご馳走を食べようとしたら,食物も金に変わってしまい、やっぱりまずかったんだな、すっかり閉口して、また神様にお願いして、この能力を取り消してもらった。【娘に触ったら彼女も金になってしまった、というのは、1852年に出版されたナサニエル・ホーソン『ワンダ・ブック』中のヴァージョン。】

見方を変えると、この話はずいぶん昔から、金は価値あるものとされてきたことを伝えている。実在のミダス王は紀元前700年ぐらいの人だということだ。近代のはるか以前に、洋の東西を問わない広い範囲で、金と、それから銀も珍重されていた。これだけの歴史が、その名も貴金属(noble metal)には、本来値打ちがある、との感じの裏付けになっている。

一方、かなり後になっても、次のようなことがあった。1492年にコロンブスがアメリカ大陸を「発見」してから、インディオと呼ばれたその地、特に資源豊富な南米大陸に、スペイン人が多数侵入するようになった。彼らは、その地に住むインディアスに対して、史上最大規模の略奪暴行を働いた。

【インディオとはインド、インディアスは英語ではインディアンで、つまりインド人の意味。コロンブスが、自分が発見した「新世界」はインドだと信じたところからこの名称が生じた。それが誤解であることはやがてわかったが、だいたい当時のヨーロッパ人はインドとは正確にはどこかもほとんど知らず、反対方向の海の向こうに発見された新世界を、そことは区別する必要も感じなかったのだろう。それでこの呼称は、その後も、現在までも、続くことになった。】

同じキリスト教徒がやることでも、これは許せない、と感じた宣教師ラス・カサスがスペイン国王に送った報告書には、例えば次のようなエピソードが記されている。

1511年、スペイン人がキューバへやってきた時、一人のカシーケ(酋長)が、なぜキリスト教徒たちはこれほど残虐非道なのか、配下に説明した。

「(前略)彼らには、彼らが崇め、こよなく愛している神があるからだ。彼らが私たちを征服したり、殺したりするのは、私たちにもその神を崇めさせるためなのだ」と言い、傍にあった金製の装身具のいっぱい詰まった小籠を手に取り、言葉をつづけた。「これがキリスト教徒たちの神だ。(後略)」

インディアスたちは、神のご加護を得ようと、この籠の前でへとへとになるまでアトレイ(舞と踊り)をし続けた。さてしかし、この神を身近に持っていたのでは、結局はそれを奪おうとするキリスト教徒に殺されてしまうだろうと、この小籠は川に投げ捨てられた。

それで神の怒りをかったせいかどうか、このカシーケは火炙りで殺された。死の直前、キリスト教に改宗するかどうか尋ねられて、彼は言下に断った。キリスト教徒と同じ天国とやらへ行って、また彼らの顔を見たりはしたくないから、と。

インディオでも金はそれなりに珍重されていたようだ。身を美しく飾り、ひょっとしたら、権威の象徴ともなった道具だったのかも知れない。それはヨーロッパ人と同じだ。しかし、大勢の人間を殺して強奪したいものだとは、夢にも思えなかったのだろう。

彼らが知らなかったのは、金は、美しいだけではなく、ヨーロッパではこの時までに交換の中心となり、そこで働く期待=信用を司り、それによって商業社会の神となっていたことだ。

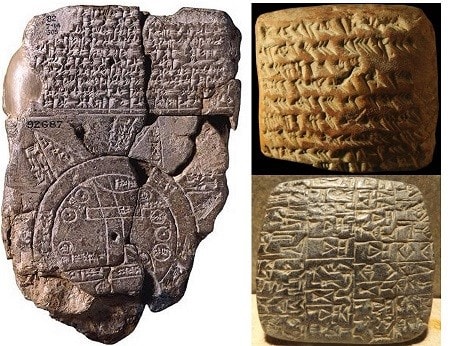

メソポタミア文明の粘土板

メソポタミア文明の粘土板断面2 交換について

「交換」の最初が物々交換か否か、時々話題になるが、そう気にすることはないだろう。

人々がなぜ交換するのか言えば、狩りをしたり植物を採集したりするのと同様、自分にとって価値のあるモノを手に入れるためだ。それを強奪するのでなければ、相手にとって価値のあるものを渡して、交換することになる。だから、結局はすべてが物々交換であるに決まっているのだ。

ただ、交換に介在するものが古くから存在し、これが文明的、あるいは人間的としか言い様がない独特の働きをする。

介在するものはさまざまにあった。人類最古の文明発祥の地と言われるチグリス・ユーフラテス河周辺からは数十万枚の粘土板が出土されていて、そこにこれまた現在知られている最古の文字である楔形文字が刻まれている。

中には紀元前4000年以上と推定される板もあり、後代になるほど高度な内容の、学芸と呼ばれるのに相応しいもの、例えば「ギルガメッシュ叙事詩」なども含まれるが、初期は広い意味の証文が多いそうだ。例えば、いついつまでにこれこれのモノを渡す、などの。なるほど、文字や数字は最初、貸し借りの記録のために発明された、というのは、ありそうな話である。

中野剛志が次のような、ありそうな推測を述べている。

魚を採った人Bがそれを麦と交換したいと思う。しかし、今は麦は採れない時期だ。そこで、麦を栽培している人Aから、麦そのものではなく、収穫の時期になったらこれこれだけ麦をもらう、という約束をして、魚を渡す。その約束を記したのが粘土板に書かれた証文であり、もしかしたらそれが、文字と数字の起源にもなった。貨幣の起源であることはほぼ確実である。

これは二人の間での約束。ここに第三者、第四者……が登場するとどうなるか。上で麦の借用書を受け取ったBが、気が変わって、麦はもういい、木材がほしい、と思うようになり、Cからこの借用と引き換えに材木をもらう。借用書を手に入れたCは、今度はそれと引き換えにDから斧をもらう……、という順に借用書を流通させることができたほうが、いちいち新たな借用書を作成する(貸借関係を結ぶ)よりは明らかに便利だ。人とモノが増えていって、貸借関係が複雑になれば、ますますそうなる。

さてしかし、このような交換がスムースに行われるためには、主に二つの条件が必要になる。

(1) 約束通りにモノの引き渡しが行われること、即ち信用。約束が履行されなかった場合に備えて、罰則まで含めた処置が決められていないとしたら、交換=経済が安定している社会を長期間維持することは困難だろう。

(2) 上の例でAの借用書は最終的にはDのものとなるのだが、Aの麦・Bの魚・Cの木材・Dの斧は、どうやって価値を比べられるのか。もちろん、一部だけの交換も考えられる。Cは材木十本でBの魚=Aの麦と交換したのだが、そのうちの半分だけで(材木では五本分に当たる)Dの斧に替える、とか。それができない交換は非常に不便だ。

しかしそのためには、麦一把・魚一匹・材木一本などなどに共通する単価がなければならない。この共通単価を示して社会で流通するものが、通貨と呼ばれる。

こうして、(1)取引の履行、そして(2)通貨、この双方の管理が必要になってくる。権威と、たいていはその社会で最強の武力を備えてこれを行う者が、権力者である。

断面3 貨幣について

貨幣の発生はどのようなものだろうか。自然発生的、というのか、まずごく狭い集落で使われていたものが、次第に流通範囲を拡げていった、ということも考えられないではない。しかし、今日の国家並の面積(バチカン市国よりは広いとして)で、同じ貝殻なら貝殻が、地方と時期により多少の価格差はあるにしても、交換のツールとして用いられたとしたら、そこには流通を管理する権力があったと考えるのが自然だ。

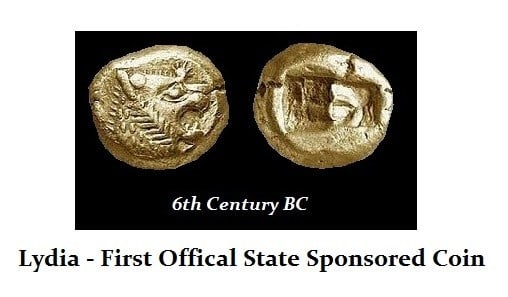

現在まで残っている最古の硬貨は、紀元前6世紀ぐらいに、現在のトルコにあたる地域にあったリディアという国で使われていた。

【前述したミダス王が治めていた国・フリュギアはその隣国で、B.C.7にはリディアに支配された。ミダス王はディオニソスから授かった能力を洗い流すために、この地の河で身を清め、ためにその河の流域は砂金が豊富になったのだ、という伝説もあるようだ。】

この硬貨は高校世界史の教科書にも出ているので、詳しく言わなくてもいいだろう。重量によって何種類かに分かれ、ライオンの紋章など、王家の象徴が刻印されている。材質はエレクトラムと呼ばれる金と銀の自然の合金。

これを要するに、金銀がその重量に応じて、すべてのモノの交換価値、即ち市場価格の尺度となったということだ。麦一把・魚一尾なら金1グラム、木一本で5グラム、斧一丁で10グラム、という具合。初期の頃は実際にいちいち金銀の重さを量ったらしいが、それを切り分けておいて、すぐに使えるなら、それは便利だ。同時に、モノの価格がこれによってある程度固定されたわけだが、これまた、交換のためには非常に便利だ。

それ以外にも、西洋でも東洋でも、金銀が代表的な貨幣の材料となったのは、もちろん偶然ではない。そうなる条件がそろっているのだ。

まず、特に金は、純度の高いものほど、ピカピカ光って、美しく、豪奢で、富と、それから権威の象徴として相応しいことは、第一に挙げられるべきだろう。古代では呪術に使われていたのも頷ける。しかし、ここでは機能面のみを考えると、

(1)地球上のいろいろな場所で、少しずつ見つかる。決してありふれてはいないが、どれほど苦労しても見つからない、というほどではない、ちょうどいいぐらいの稀少性。「ダイヤモンドが石ころと同じだけあったら、石ころと同じ値打ちしかないだろう」と言ったのは誰だったか、ともかく量が限られていることは価値を保つ必須の条件であるとともに、貨幣を造って流通させる側、即ち権力側にしてみれば、管理しやすい(他の者に貨幣を造らせないようにし易い)という利点になる。

(2)化学組成が安定していて、錆びたり腐ったりしづらい、つまり、変質しづらい。そのため、保存に便利。ここが、いつかは枯れてしまうチューリップなどとは全く違う。富の蓄積こそ、近代資本主義が成立する必須の条件なので、金のこの性質が寄与するところは大きい。

(3)前述したように、生活の直接の役には立たず、なくても人は生きていける。これは「価値の安定」のためには大きな長所になる。

つまり、生活必需品は、時と場所に応じて、実感として、価値が変わってしまう。水は、沙漠では貴重だが、日本ではタダ同前、日本で家を建てようと思ったら、木材が大量に必要だが、できてしまったらもうそんなには要らない、という具合に。

金銀も、現に相場が立っていて、価格の上がり下がりはあるが、それは実際の必要性とは関わらない。特に金の値打ちは、欲しがる人は社会に、必ず一定程度存在するという、つまりは期待・信用に拠るところが大部分である。

それでも、金銀は重さで量り売りされるモノではある。FRBや日本銀行の地下金庫には大量の金塊が眠っているらしいとかいう噂は絶えることなく(事実である可能性は否定しない)、価値の最終的な根拠だという思い込みは消えない。そう思いたい人が多いのだろう。

因みに硬貨は、借金に基づいてはないことは、現在も同じ。補助通貨の扱いで、金額が大きくなる金銀材料のものは発行されず(少しの例外はある)、外国の通貨とは交換できないことはご存知の通り。しかし元来は、金銀の預かり証・借用書として、紙のお金が出てきたのだ。

貴金属の信用というフィクション(作りごと・約束事)の上にもう一層フィクションを重ねたようなものだが、すると元のフィクションのほうは現実味を帯びてくるわけだろうか。交換の単なる手段が通貨(現金+預金)なのだが、それ自体に価値がないのは、どうも不安だという心性は、長く、ある意味では現在まで、人々の間に存在し続けている。

それも無理はないかも知れない。紙幣は金の保有高に応じて発行される、というフィクションが名実ともに崩れ去ったのは1971年の、いわゆるニクソン・ショックによってだから、来年でやっと50年、半世紀しか経っていないのだ。

私は、人間の世界を現に動かし、従って大きな厄介のタネにもなるのは、誰それの手の込んだ陰謀などではなく、一般の人々の単純な思い込みではないか、と思っている。