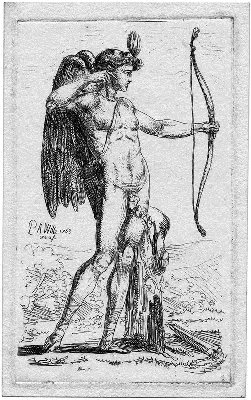

Apollo Shooting an Arrow from his Bow, 1763, by Pierre Alexandre Wille

Apollo Shooting an Arrow from his Bow, 1763, by Pierre Alexandre Wille「お前は何者だ」とは、近代に特有な問ひなのだらうか。古代ギリシャ時代、デルポイのアポロンの神殿には「汝自身を知れ」といふ格言が刻まれてゐたさうだ。すると人間は、二千年以上前から、他の何者でもない、自分自身になり、それを他人にも示せ、と要請されてゐたもののやうである。

が、必ずしもさうではない。アポロンの神殿の碑文には、もう一つ、「度を越すなかれ」ともあつたとされてゐる。それと同じやうな意味だとすれば、「汝自身を知れ」とは、「分際を弁へろ」といふ意味に近いと推察される。神ならぬ人間の身が、すべてを知り、行ふことなどできない。そのことをまづ、よく知るべきだ、と。それなら、たいへん妥当な、古代人の智恵と言へる。

それでも、この言葉は前のやうな意味にも読めてしまふ。それも相当古い時代から、さうだつたやうだ。これこそ言葉の持つ曖昧さであり、アイロニイであらう。それもまた、人間の曖昧さの一部である。

「汝自身を知れ」の作者の候補にも挙げられてゐる、この時代最も有名なソフィスト(弁論家)はまた、「無知の知」と呼ばれる技法を使つた。彼自身の陳述(「ソクラテスの弁明」)によれば、それはこんなふうに始まつた。

あるとき彼の友人が、デルポイにあるアポロンの神殿に、彼・ソクラテスより賢い人間はゐるだらうか、と尋ねに行つた。そこの巫女は、ソクラテス以上に賢い人間はゐない、といふ神託を告げた。それを伝へ聞いた彼は、どういふことか、自分は何も知りはしないのに、と思ひ悩んだ。そして、ことの真偽を自ら確かめるべく、知者として評判の高い政治家のところへ出かけ、彼を仔細に眺めて、問答もしてみた。その結果次のやうな感想を抱いた。

「さて、私たちのどちらかがほんたうに美しく善なるものを知つてゐるとは思へないが、私のはうが彼よりはまだましである。といふのは、彼は何にも知らないのに知つてゐると思つてゐるが、私は何も知らないが知つてゐるとも思つてゐないのだからと。この後の方の点で、私はその人より少しばかり優れてゐると思へるのです」

ソクラテスはその後多くの、知恵者を自認する人と会つたが、いつも同じ発見をするばかりだつた。そこで彼は、アポロンのお告げの真意はそこにあるのだらうと確信するに至つた。私は何も知らないが、自分が知らないといふことは知つてゐる。正にその意味で、ギリシャ随一の智者なのである。即ち、他の者は誰も、自分は知つてゐると思ひ込んでゐればゐるほど、知らないのだ、と。

同時に彼は、この「無知の知」をひろめることこそ、智者たる自分に、神から与へられた使命だとも思ひみなす。ソクラテスは誰彼かまはず議論(問答)をしかけ、その際、相手の「知つてゐる」確信の根拠を問ひ質し、それがいかに曖昧であるかを明らかにした。

これは議論の必勝法だらう。「知つてゐる」には根拠が必要だが、あるいは根拠を尋ねることができるが、「知らない」には根拠の必要はないのだから。つまり、反論のしやうがないのだから。それだけに、いかにも嫌らしい。こんなことばかりやり続けてゐたら、多くの人に嫌はれ、死に追ひやられたのも当然ではないかとさへ思へてくる。

実際、ソクラテスは、多くの若者が自分の真似をし始めて、自分に智恵があると思ひ込んでゐる者たちの浅薄さを暴露していつた、とも述べてゐる。ディベートの技法としてこれを見れば、ごく未熟な者にさへ使へる程度のものだ、といふことであらう。それに、独善を突くといふのは、いかにも若者がよろこびさうなやりかたである。ソクラテスが告発された事由の一つに、「若者を惑はせた」といふのも入つてゐるのだが、これまた正当とは言はぬまでも、ゆゑなしとはしない、ぐらゐには言へさうな気がする。

それだけではない。ソクラテスとその取り巻きがどれくらゐ自覚してゐたかは定かではないけれど、治世の観点から見たら、ここにはもつとやつかいな問題がある。「大人たちは、善いことや美しいことを知つてゐるやうな顔をしてゐるが、本当は何もわかつてゐない」。多くの場合、これは真実であらう。で、あればこそ、それが白日の下に曝されたとき、この世の中はどうなつてしまふのか。何をしようと、しまいと、価値に差などない、あつたとしても、誰もそれを確かには知らない、それだけが真実だとみなされたとしたら? そんな社会では、誰も安心して暮すことなどできないではないか。

それなら、絶対にまちがひのない真善美が見つかるまで、人は待つべきなのか? それこそ、およそ非現実的である。絶対の真善美は、人間には容易に、あるいは決して、見つからない、これがそもそもの出発点だつたはずではないか。それならば、さほど異論が出さうにないものをとりあへずの真善美とみなし、確実な基準はないが、ある「かのやうな」顔をして、人を裁き、人の世に秩序をもたらすのがいはゆる大人の役割ではないのか?

ソクラテスには秩序を破壊するつもりなどなかつたらう。そもそも彼は、自分は、当時の多くのギリシャ人(といふよりアテネ人)がさうみなしてゐたやうな、ソフィストではない、と強調してゐる。彼らの知の無根拠を明らかにすることに専心するのだから、むしろ反ソフィストなのだ、と。後生もそれを認め、ソクラテスは「フィロソフィア」(知を愛する)の徒である、とされた。本当の知とは何か、人間は知らないし、原理的にそこに到達することもできない、が、それを愛することはできる。即ち真知は、ここではなく、どこかにある。それを信じ、愛することは大事だ。そしてそれが「(どこかに)在る」ことを保全するためにも、「知らない」ことを知るのは必須なのである。美しいもの・善なるものについても、同じことが言へる。そして、このやうな意味で本当に知ることを愛せる者こそ、人の世を治めるに相応しい、と。

それは本当だらうか。それもまた、人間には完全にはわからないことの一つであらう。確かに言ひ得るのは、結局、どういふ方向であれ、知ること、知らうとすること、過剰に知ることを求めること、の大いなる危さ、に尽きる。現にそれはソクラテスに死をもたらした。ましてそれを人に強制するのは、「知ること」の内容が「自分は本当には知つてゐない」だとしても、充分に「度を越した」ふるまひと言ふべきであらう。

ただし、特定の誰かに、ではなく、状況に、「汝自身を知れ」と強制されると思はれるときはある。それも、この言葉の元の意味を遙かに超えた次元まで、と見える場合も少くない。本稿第1回ではいくつかそのやうな例を挙げた。ギリシャ人もまた、その危険性を察知してゐて、ソフィストたちの問答とは別の形式で表現してゐる。

私はやはり西欧文芸の登場人物のうち、最も有名な男について語らう。彼は父親を殺し、母親を娶つた。そこから、すべての男子に内在するといふ、「父に取つて代つて、家中の女を独占しようとする」欲望に、彼の名が冠されたことも、誰でも知つてゐる。この奇妙なお伽噺、と私には思へるものが、真理であるとして、西欧社会で広く受け入れられたからである。

しかし伝説においても、この伝説に材を取つた文芸作品においても、それは結果論に過ぎない。彼・オイディプスは、そのやうな目的に従つて行動する者とはされてゐない。

最初に予言があつた。それは彼の出生とともにあつた。この赤ん坊が成人すれば、このやうなことをなすであらうといふ。予言したのは、ソクラテスの場合と同じく、デルポイに祀られてゐたアポロンである。この神様は、といふより予言といふものはいつも、結果しか示さない。

本当は人間にとつてより重大なのは、過程なのだ。即ち、「どのやうにしてそのやうな未来(結果)に辿り着くのか」なのだ。なぜなら、人間は、いつも、行為そのものより、その意味を、「なぜさうなるのか・なつたのか」を気にかけるものだから。結果だけ教へられることは、解答といふより、謎を与へられたやうなものだ。そして、謎を与へられた人間は、考へるしかない。たとへ、さうするのは危険極りないことだと知つてゐたとしても。かくして、予言は、多くの場合、人間にとつて最も恐るべき罠となる。

だから予言する神・アポロンとは、ニーチェが言つたやうな秩序を維持する原理などではない(「悲劇の誕生」)。ディオニソス以上に、破壊をもたらす神なのだ。伝説の中のアポロンは現に多くの場合そのやうな者として語られてゐる。それは、あくまで明晰に、未来を知らうとする者、あるいは明晰さそのものの運命を言ひ当ててゐる。

ソフォクレス「オイディプス王」では、開幕の時点で決定的な行為はすべてなされ終つてゐる。オイディプスが主人公として劇中でなす唯一の行為は、認識することである。彼は、王として、知らねばならなかつた。自分が治める都市国家・テーバイを襲つた疫病の原因を、とことん追求すべき責任は、余人に言はれるまでもなく、深く自覚してゐた。この追求はやがて、「私(オイディプス)とは何か」にすり替はつていく。ところが、これは正しい筋道であつた。オイディプスこそが、疫病の原因であつたからだ。様々に揺れながら、最初に提出された一点に収斂していく劇行為は、そのまま最も緊密な劇構造を形成し、ためにこの作品は、「詩学」(アリストテレス)以来、ギリシャ悲劇を代表する傑作とされてゐる。

しかし我々は、オイディプスが発見し認識したものに、もつと心を動かされぬわけにはいかない。「おお、結婚よ、お前はおれを生み、同じ女から子を世に送り、父親、兄弟、息子の、また花嫁、妻、母のおぞましい縁を、さうだ、人のあひだでこのうへもない屈辱をつくり出した」。同じ男が同じ女の息子であると同時に夫、同じ子どもたちの父であると同時に兄。世に「ぞつとするほど猥褻」なものがあるとすれば、このやうな関係性の混乱をおいて他にない。なるほど、人間の行為は、可能性のうちあるものを実現させる。その可能性の中には、人間関係の網の目からなるこの世の秩序をひつくり返してしまふものも含まれる。それが開示されたのだ。

ここには次の要素もある。オイディプスは探偵であると同時に犯人である。呪ひをかける者であると同時にその当の呪ひをかけられる者。正当な王位継承者であると同時に簒奪者。Aであると同時に非A。彼は、対立する二者のどちらでもあることによつて、どちらであることも否定し、人間存在の本源としてはこれ以外にないやうに思はれるcrisis(危機・分かれ道)に立つ。オイディプスが実父であるテーバイの先王ライオスを殺した場所が三叉路であつたことは、これをよく象徴してゐる。

さらに言ひ換へると、彼は、対立することによつてお互を成立せしめてゐる二者に同時になることによつて、両者が成立する根拠をつき崩し、人間は最初何者でもなく、最後もまた何者でもないことを最もよく示す者である。彼が知ることを義務とし、知ることに専心した「汝自身」とはさういふ者であつた。

また彼は厄災とそこからの救ひを同時にもたらす者でもあつた。当初テーバイにとつて単なる旅人であつたオイディプスが王になつたのは、スフィンクスの謎を解いたからである。女人の顔と、獅子の体と、鷲の翼を持つこの妖怪は、謎々歌を歌ひ、それが解かれるまではテーバイの市民を順次屠つていつた。この謎々は、太古の文献には次のやうに記されてゐるさうだ。

「地上に、声は一つなのに、二本足でも、四本足でも、三本足でもあるものがゐて、地上と空中と海中のすべての生物の中で、ただ一つだけ性質を変へる。しかも、もつとも多くの足で歩くときに、足の速さがもつとも劣る」

この答へは周知の如く「人間」。オイディプスによつてこれを言ひ当てられたスフィンクスは、自ら高いところから身を投げて死んだ。しかし、思ふに、これが人間には決して解き得ぬ謎だと考へられたのは、実は「人間」といふ答への先まで謎が続くからではないだらうか。「では、人間とは何か。なぜあらゆる生物の中でこれだけが性質を変へるのか」といふふうに。

これからすると、スフィンクスはオイディプスに敗れて死ぬのではない。彼女は、オイディプスこそ、自分の後を継いで、この恐るべき謎かけを完遂するに相応しい者だと認めて、役割を譲つたのだ。現に彼の存在は、スフィンクスへの生贄に劣らず剣呑な、疫病をもたらした。謎は続いたのである。

その最終解答を出すのもまた、オイディプスその人以外にはない。彼は自ら望まぬまま、しかし紛れもなく彼自身の行為によつて、救済者から殺戮者へ、それからまた救済者へと、「性質」を変へて見せた。これ以上の解答はない。即ち、「人間とは何か」に対する、解答不能といふ解答。