月岡芳年画 明治天皇御東幸千代田城御入場之図 明治元年

メインテキスト : 飛鳥井雅道『明治大帝』(筑摩書房昭和63年刊、文春学藝ライブラリー平成29)

サブテキスト : 古川江里子「明治国家の正当化思想と天皇――「万世一系」の意義」(『青山史学 27』平成21年刊)

慶應4年(1868年)は9月4日をもって明治元年となった。

もとより、激動の年であった。天皇を中心にしてみると、王政復古の号令以後、「幼沖の天子」を新体制の中枢として相応しいものにしようとする努力が具体的に始まった。今回はそのうちのいくつかを拾い上げて述べ、愚考を加える。なお、太陽暦は明治5年からの採用なので、日付はすべて旧暦である。

(1)1月15日。睦仁天皇が元服する。践祚(天皇位を受け継ぐこと)は前年1月9日で、立太子(正式に皇太子になること)の儀も経ていない異例のものであった。即位の儀は別にあって、元服後の8月21日に行われた。この時に、一世一元制も定まる。

飛鳥井雅道がこれによって、「明治という時間の進行は、睦仁という一個人の肉体の存在に全的に支配されることになるわけだ。国民の時間を一人の天皇の肉体と明確に結びつけることが制度として決定されたのである」と言うのはやや大げさである。ただ、後の日本の歴史がその時々の天皇と結びつくようになった感じには確かになった。なんせ諡号、ではなくて正確には追号【諡号は以前の天皇の業績を讃える(支那には逆に、悪口の意味の場合もある)文字を使うものだが、追号は地名などから採られた、ニックネーム的なもの】が、在位時の元号になるのだから。もっともこれは単なる慣習であって、今上が平成天皇と呼ばれるかどうか、たぶんそうなるだろうと思うだけで、確定はしていない。

また、例えば「昭和」というと、必ず裕仁天皇の姿が思い浮かぶかと言うと、微妙なものだが、その縁(よすが)はある、ということで、江戸時代よりは天皇の存在感は大きくなったとは言えるだろう。

(2)1月23日。大久保利通による大阪遷都の建白書が提出される。彼や西郷隆盛にとって、天皇は将軍に代わる存在になるのだから、白粉やお歯黒をつけて御簾(みす)の向こうに鎮座ましましているだけ、なんぞと言うのは言語道断だった。やがて主に西郷の主導で、睦仁天皇は学問以外に武道や乗馬を習い、大日本帝国陸海軍の大元帥に相応しい雄姿を見せるようになるのだが、その第一歩が、「広く宇内の大勢を洞察し玉ひ、数百年来一塊したる因循の腐臭を一新」するために、腐臭漂う因循の中心地たる千年の古都から天皇を移動させる構想だった。

当然公家の強い反発を招き、廃案。改めて御親征(鳥羽伏見の戦いで敗走した幕府軍追撃の指揮を執るとの名目)として、一時的な大坂行幸が1月29日に決定された。

3月21日、天皇一行は1655人の供揃えで京都を出発、23日に大阪に到着、西本願寺掛所(北御堂)を行在所(あんざいしょ。仮の御座所)とした。この滞在は49日間に及び、3月26日に天保山沖の海軍、4月6日には大阪城内の陸軍を御親閲するなどして、閏4月8日(太陽太陰暦では調整のため、3年に一度ほどの割合で1年を13箇月にした。増やされた月が閏~月と呼ばれた)京都へ還幸(天子が戻ること)した。

この直後、4月11日に江戸城無血開城が実現すると、前島密が江戸遷都を大久保に建白し、大久保もこれに賛成する。5月11日江戸府が設置され、7月17日「江戸ヲ稱シテ東京ト爲スノ詔書」が出る。以下に拙現代語訳を挙げる。

朕はこれから国家的行政のすべてを採決(万機親裁)し、億兆の民衆を安定させるぞよ。江戸は東国第一の要衝であり、四方から文物の集まる地である。ここに朕が実際にいて政務を監督するべきだ。そのため、今後江戸は東京と改称する。これは日本全国を一家とし、東西を平等に扱うためである。国民全員、この決意をよく理解してくれ。

ここで万機親裁が、天皇自らの言葉として、打ち出されたのだった。

天皇の鳳輦(ほうれん、天子の乗り物)が総勢3300人という空前の供揃えで京都を出発したのは9月20日、東京に到着したのは10月13日、東京城と改称された江戸城に入った。この時は12月8日にまた還幸し、翌年3月に再び東京行幸(東幸)され、これより東京城は宮城となり、日本の首都は実質的に東京となった。

もっとも、東京を正式な都とする法令も勅令も一度も出たことはなく、従って京都が都(みやこ)であることも否定されたわけではない。明治二年以降日本には「京」と「東の京」の二つの都ある、と言ってもいいのだが、誰もこれにはこだわっていない。

(3)3月14日、つまり上の大阪行幸の一週間前に、新政権の根本精神を天皇が天神地祇に誓う形で述べた「五箇条の御誓文」(正式には「御誓文」)が出る。その第一条にして最も有名なのが「廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スヘシ」。これについては少し長く語ろう。

必ずしも新しい方針とは言えない。聖徳太子の「十七条の憲法」の第一條にも「上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)ふに諧(かな)ふときは、則ち事理おのづから通ず。何事か成らざらん」とある。日本人は昔から話し合いが好きで、重んじられてきたのである。

ただしそれは、「議論」とは違う。対立する二つ以上の意見があったとき、言葉(ロゴス)を尽くして何がより正しいかを見つける可能性より強く、人々の和と睦とが信じられているところが。「和を以つて貴しとなす」、和睦が充分でさえあれば、解決法など自然に見つかる、という。そのためには、極端に言えば、言葉の中身はどうでもいい。腹にあることを包み隠さず、「肺肝を吐露して」語ることができさえすればよい。

もちろん、個人の単純な思い違いが訂正される機会にはなる。十七条の憲法最後の條には、「それ事は獨り斷(さだ)むべからず。必ず衆とともに宜しく論ふべし。(中略)大事を論ふに逮(およ)びては、もしは失(あやまち)あらむことを疑ふ」とある。なるほど、人間は、どんなに優れた人であっても、必ず時に過つ。この認識は大事であり、過誤が発見される機会を設けるのは実際問題としても是非必要ではある。が、そこまでであって、対立をとことんまで進めて、新たな次元を開く(止揚=アウフヘーベン)なんてことが信じられているわけではない。

どちらが優れているかというような問題ではない。というか、どちらも理念・理想であって、和合しても討議しても、それだけで満足のいく結果が出る、なんてことはめったにない。少し長く生きて経験を積めばそれは自然にわかる。危機的な状況で、賢明な判断が要される場合であればあるほど、なんとなくの雰囲気とか、声の大きな人の意見で決まってしまったりしがちになる。それは、洋の東西を問わないだろう。前回取り上げた小御所会議など、その典型である。

いかに胸襟を開いて言葉を尽くそうとも、まとまらないことはある。そこで群臣を納得、ではなく、黙らせ、決定を出すために、近代の最初と、大日本帝國の最後に、天皇の権威が使われた。事理を質すよりも、人の和のほうが大切、というのも、天皇の権威には服する、という大前提が共有されていたからこそ言えるのだ。

ただしそれも、政府の要路など、上層階級の事情である。一般庶民に対しては、天皇はなぜ偉いのか、改めて説明される必要性も感じられた。下はその現れである

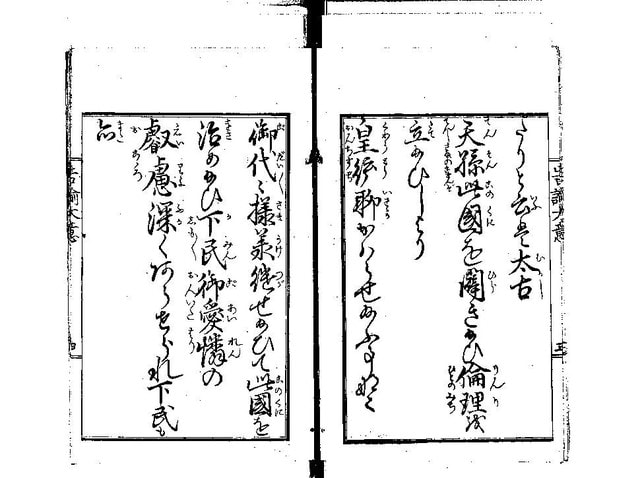

(4)慶應が明治と改元された9月前後、新政府は都道府県単位で庶民に天皇の偉さを教える「告諭書」を出している。その中で典型とされた「京都府下人民告諭大意」(明治元年10月)の中心部を以下に引用する。原本は総ルビで、しかも時々、左側に和語に翻案した読み方、というか庶民向けに噛み砕いた意味が記されている。面白いので、いくつか〔 〕内に示す。( )は右側の、普通のルビ。

抑(そもそも)神州[にっぽん]風儀外國[ほかのくに]に勝(すぐ)れたりと云は、太古(むかし)、天孫〔てんしさまのごせんぞ〕此國を闢(ひら)き給ひ、倫理〔ひとのみち〕を立給にしより、皇統〔おんちすぢ〕聊(いささか)かはらせ給ふ事なく、御代々様、承継(うけつが)せ給ふて、此国を治め給ひ、下民〔しもしも〕御愛憐〔おんいたわり〕の叡慮〔おこゝろ〕深くあらせられ、下民も亦御代々様を戴き、尊(たふた)み仕へ奉りて、外國の如く、國王度々世をかへて、請たる恩も、二代か三代か、君臣〔きみとけらい〕の因も、百年か二百年か、昨日の君は、今日は仇、今日の臣下は、明日の敵となるやうなる浅間敷(あさましき)事にあらず。開闢以来〔てんちひらけしより〕の血統なれば、上下の恩義弥(いよいよ)厚く益(ますます)深し。是即(これすなはち)萬國〔よろづのくに〕に勝れし風儀にて、天孫立置(たちおき)給ふ御教、君臣の大義と申も、此事なり。

天皇家は太古からずっと天皇家であって、民を慈しみ、民もまた同じ天皇家をずっと敬愛してきたのだという。即ち万世一系、それは明治初年に作られた、わけではなくてもまずこのようにして知らされた。その後主に明治5年の学制以降義務化された学校教育によって浸透が図られ、やがて日本共産党から「天皇制」と呼ばれた体制の、イデオロギー上の中心になった。大日本帝國憲法(明治22年2月11日公布、23年11月29日施行)第一條に「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とある通り。

なぜそうなったのか。古川江里子は万世一系が「歴史的事実として現実性を持つ」からであり、「特に、近代合理主義の欧米に対して、近代化における天皇の権威性や有効性を合理的に説明づけられるのは」万世一系しかなかったからだ、と言っている。左翼思想家でなくても、こういうのにすぐに賛同できる人は今日稀であろう。もう少し言葉を重ねる必要を感じる。

ただ、最初に断っておかねばならないだろう。「事実」かそうでないか、なんて次元で争っても仕方ない。だいたい、そんなものは確認する手段もない。いや、ある? 天皇稜を掘り返して人骨からDNA鑑定をするとか? 日本人がそこまで野蛮な科学信仰に冒される日が来ないことを祈る。歴史の真実はそんなところにはないのである。誤解を恐れずに言えば、歴史と呼ばれる物語にどれほど説得力があるか、説得された人々、今の場合は日本人が、それを背負い切れるかどうか、こそが肝心なのだ。

「古事記」に次いで、天皇家に纏わる最古の物語を記した「日本書紀」には、「御愛憐の叡慮深くあらせられ」なかった天皇もいたことが記されている。第二十一代雄略天皇や二十五代武烈天皇はれっきとした暴君である。支那の桀紂に似ている【ただ、紂王の「酒池肉林」などに比べると、日本の大王の悪事は、武烈天皇が、妊婦の腹を裂いて中を凝視したとか、残虐ではあってもややチマチマしていて変態的である。そこが私には楽しい、じゃなくて、興味が持たれる】。しかし、聖王禹の闢いた夏王朝は桀王の代に殷の湯王に滅ぼされ、その殷は紂王の時に周に滅ぼされたことになっている。これが革命である。天命を承けた者が皇帝=天子なのであって、その命が革(あらた)まれば地位を失う。日本の天皇の中には殺されたり、自ら地位を降りた人はいるが、革命と呼べる事績は歴史書には残っていない。

雄略天皇の祖父は第十六代仁徳天皇で、民家から煙が立たないところから、民の生活の苦しさを知り、三年間調(税)を停止して自ら窮乏生活に耐えたエピソードで有名な、慈愛の君主(だから「仁徳」ね)だ。雄略天皇の死後には息子の清寧天皇が継ぎ、この帝には子どもがなかったので、皇位は雄略天皇から見て従弟の息子になる顕宗天皇・仁賢天皇兄弟に受け継がれる。仁賢天皇の妃は雄略天皇の娘で、その子が武烈天皇。つまり雄略天皇は武烈天皇の外祖父ということになる。そして武烈天皇が十七歳で死ぬと、次の皇位は仁徳天皇の父応神天皇の五世孫、継体天皇に受け継がれる【これに近い、遠縁からの皇位継承が他になかったわけではない。孝明天皇の祖父第百十九代光格天皇は、百十三代東山天皇のひ孫で、百十八代後桃園天皇から見るとひいじいさん(中御門天皇)の弟の孫にあたる】。

これは王朝の交代に近い。ただ、徳の高い王も、徳を失った王もいるものの、後者が新たに天命を担った他の王家に滅ぼされる、ということがない。徳を失った王族は自然に消滅し、皇統は遠い血縁によって、いわばリセットされたような感じになっている。これが万世一系なのである。

仁徳から武烈に到る物語は、支那の王朝衰亡史に倣って作られたのだろうとも言われるが(遠山美都男『天皇誕生 日本書紀が描いた王朝交代』中公新書平成21年)、そうだとすればなおさら、山場である革命の筋はなぜ省かれているのか、その意図はいまいち腑に落ちない。

それより重要なのは、平安時代以降、天皇は、建武の中興などの僅かな例外を除き、政治的な権力を奮ったわけではなかった。一方、時の最高権力者たちは自分が天皇に代る皇帝になろうとはせず(足利義満がやや怪しい動きをしていたらしいが)、天皇から関白・太政大臣・征夷大将軍などの職位をもらって、自らの正当性の根拠とした。結果天皇家自体は生臭い権力闘争劇からは一線を画した存在となり、それがつまりは、世界的に珍しい長い系統を続けられた第一の理由であろう。雄略天皇の時代のような骨肉相食む血みどろの抗争劇が天皇家内部で続いたら、とてもこうはいかない。その点、天皇は徳が高い、と言ってもいいような気が、確かに、する。

ただし、そうすると、天皇が政治を万機親裁する、というのは危なくないだろうか。これは実際、戦前日本政治最大の問題の一つになっていく。

(5)2月30日御所紫宸殿にて外国人公使を謁見。この時天皇生母の中山慶子を始めとした大反対が起こり、なんとか説得された後も、御不快(体調不良)などを理由に、妨げようとする動きは止まなかった。またこの日、英国公使ハリー・パークスは、御所に向かう途中で尊攘派の浪士に襲撃されている。

万世一系だから尊い、という思想は国学のものだが、日本は神国であって、外国人、特に紅毛人(ヨーロッパ人種)などは穢れた夷狄なのだという感覚は、「学」以前に、因循の極たる宮廷人には肌のように貼りついていた。そういうのは今後は乗り越えねばならない。ために、明治も時代が進むにつれて、国学は次第に政治の中枢からは離され、神社と、右翼国粋主義者と呼ばれる人々の手で担われるようになった。

それにはもう一つ理由があって、儒学なら治世の学問だから、帝王学に使えそうなのに、国学はそうではない。本居宣長など、かの国は人心が荒んでいるので、王朝の交代もあり、おかげで身を修めるためにはどうたら、国を治めるためにはこうたら、事々しく言挙げせねばならず、それが日本に伝わったので、日本人の心も汚染されてしまった。日本古来の「神道」あるいは「まことの道」に立ち返ることができさえすれば、そんなものはむしろ邪魔になるばかりなのだ、云々と言っている(「直毘靈」)。これが前出の「告諭大意」の元であることは自明であろう。しかしこれだけ採ってみれば、政治は本来不要とする、無政府主義的なユートピア論と呼ばれるべきものである。実現不可能な絵空事だとただちに断ずることはできなくても、残念ながら現実にはまず見当たらない。

外国人公使の謁見は、日本の主権者が名実ともに変わったことを諸外国へ伝えるためのものだった。だがそもそも、なんで異国を相手にする必要があるのか。薩長などの尊皇派が、幕府に、孝明天皇と約束した攘夷の断行を迫ったのではなごく最近のことではなかったか。もちろん、大久保や西郷、それに長州の木戸孝允らは、自ら外国軍隊と戦った経験から、そんなことは不可能だと承知のうえで、幕府を追いつめる単なる手段として、攘夷を使ったのだった。「まことの道」なんぞとは到底言えない、陰険な策動である。ために例えば、岩倉具視の腹心で、倒幕の密勅やら王政復古の大号令を起草し、錦の御旗のデザインを考案した国学者玉松操は、新政府に失望し、天皇が本格的に東京へ移動した明治2年に隠遁している。

実際の政治は、多かれ少なかれこのような醜い要素を含まざるを得ない。それのなのに、ではなく、だからこそ、天皇という清らかな存在が必要とされるのだ、とは言えるかも知れない。しかしこの二つの要素の兼ね合いは、いつかは必ず矛盾として現出せざるを得ない。それは最初から見えていたのである。