以下は最近ふと思いついてFaceBook上で書き始めたアフォリズムが、「序」を入れて全部で二十になりましたので、ここにまとめたものです。発表時の順番は変え、また最小の訂正は加えてあります。箴言の後の【 】内は、最初のを除き、ただいたコメントへの回答から、自作解説(?)として適当と思えたものの採録です。

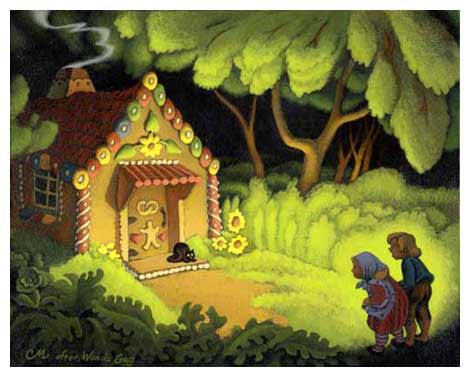

海北友雪画 徒然草絵巻一(部分) 江戸時代

序

あるえらい坊さんがさほど偉くない坊さんを見て「しろうるりだ」と言った。

「そりや、なんですか」と訊かれると、

「そんなやつは儂も知らん。もしゐたとしたら、こいつに似てることだらうよ」と答へた。

(徒然草より超訳)

原文:徒然草第六十段「真乗院に、盛親僧都とて」【この僧都、或法師を見て、しろうるりといふ名をつけたりけり。「とは何物ぞ」と人の問ひければ、「さる者を我も知らず。若しあらましかば、この僧の顔に似てん」とぞ言ひける】

その壱

「『自分の頭で考へろ』などと言ふ輩は近頃最もものを考へない者ではないか」

「そは卑見なり。その心は『いちいち言はれなくても俺の都合の良いやうにせよ』といふことにて、深慮遠謀とこそ言ふべき也」

その弐

「努力してるのに、成果が出ません」

「そらあ努力が足りんのだよ」

「どこまで努力すればいいんですか」

「成果が出るまでさ」

無謬にして無敵の返答はこれ也。

【「やればできる」っていうのは、励ましの言葉として流通してますけど、ひっくり返すと、「できないのはお前がちゃんとやってないからだ」という非難になっちまうんです。こういう論理性(ですよね?)は、現実にもかなり力を持ちますんで、もっと自覚的であってもいいはずです。】

その参

「これはあなたには(男だから、大人だから、日本人だから、など)わからないだろうが」と話し始める人。

わからないことが前提の話をなぜするのか、いかにもわからない。

その肆

「お前のためを思って言ってるんだぞ」とは強欲な言い方だと言われても仕方がない。

非難しながら、そのことに対する感謝まで要求しているのだから。

その伍

「明るく、前向きに、希望を語ろう」と語る人は、往々にして、思い通りにはならない現実を背後に押し込み、直面するのを避けたいらしい。

その陸

ある大手マスコミの最終面接。

応募者「私の夢は完全な事実のみを読者に伝えることです」

面接官「残念乍ら君は不採用だ。完全な事実なんてものがあったとして、そんなつまらないもの、誰が知りたがるのかね? 土台売り物にならんのだよ」

【「醜い現実より美しい嘘のほうがよい」という言葉がありませんでしたっけ? 真鍋昌平の漫画『闇金ウシジマくん』には「ずっと自分を好きでいたかった」し、「みんな(自分に)都合がイイ嘘が好きだから」ずっと嘘を突き通そうとする女性が登場します。現実を都合良く解釈して快適な気分に浸ることを「自分流に(真実を)知る」と言うなら言えないこともないですが、その内実は「本当に本当のことは知りたくない」のです。それに心の一部では気がついているところに、現代人の悲惨があります。】

その漆

「我らは正義だ。悪は断固粉砕せねばならない」

「異議なし。で、悪はどこにいる?」

「ほら、すぐそこにいる。打倒することで、我らの正義は証明されるのだ」

かくて、内ゲバが始まる。

その捌

「悪しき権力者は世界のどこかにいる。我々は圧迫されるだけの善なる被害者だ」

と思っている人々が蹶起するので、圧政を斃す革命が成就した暁には、さらにひどい圧政が始まってしまう

その玖

ある絶対平和主義者が思いついた。

「私に害意をもつ連中や、将来そうなる可能性のある者をすべて抹殺してしまおう。そうすれば少なくとも私にとって世界は絶対に平和な場所となる」

かくしてまた新たな戦争が始まるのだった。

その拾

ある県の新採教員研修会である講師が、

「無意味なことに耐えられるのが現代の英雄だ」と言ったとのこと。

この人が自分がそう言ったことも無意味だと自覚していたら、英雄とまではいかなくても、なかなか偉いもんだ。

【「面白き こともなき世を 面白く」生きられる者こそ英雄でしょう。私はニイチェのいわゆる末人なんで、なかなかそれができませんけど(^_^;)】

その拾壱

唯我論や運命論は、反証は不可能という意味では完璧。ただし、これを信じる人々が、自分が見ている単なる幻影に過ぎない他者や、あらかじめ決められた運命の操り人形に過ぎない他人に何をどう話そうというのか、は解きがたい疑問。

その拾弐

何かを価値だとする人とそんなの幻想だとする人が議論したら、それは後者が勝つだろう(あくまで、議論、ならばだが)。幻想ではない、とする究極的な証拠は見つからないのだから。その代り、その勝利もまた幻想であることを受け入れねばならない。

【人間の目に見えるものはすべて洞窟の壁に映った影だというのは本当かも知れませんね。でもその影の世界の「真善美」以外に、人間に求め得るものはないでしょう。】

その拾参

「なんであんなことしたんだ? 何を考えていた?」

「別に、何も。あれこれ考えたら何も出来なくなるじゃねえか。考えないためにやったんだよ」

その拾肆

「人間はどこまでも自由であるべきだ。しかるに、あの時あの場所で生まれるについては、私の意思は全く関わっていない。これはたいへんな屈辱だ。両親は問責されるべきだろう。少なくとも彼らには、私を生む・生まないを決める自由はあったはずだから」

その拾伍

「俺はあいつよりはマシなんだから、マシな扱いをされるべきだ。それが平等ってものだ」

皆がそう言うので、平等を実現しようとしたら黙って従わせるために力を使うしかない。するとその分、平等は失われる。

その拾陸

「評価できない仕事はない」と言われたが、それならその「評価する」仕事も評価されるべきだろう。それからその「評価する仕事を評価する」仕事も……。

で、どこかに、評価されずに評価するだけの絶対評価者を想定しなければならなくなってしまう。

【評価は広い意味なら、人間関係のあるところには必ずあると言えるでしょう。あいつはいい奴だ、厭な奴だ、なんてことは。問題は、職場などの公的な場でなされるもので、それが公正と言えるかどうかです。人間は完璧な者ではないので、完璧な評価もありません。結局、ある評価で人事考課を決定するためには、それに従わせる権力がどうしても必要になります。そのこと自体はやむを得ない、と言えるでしょうが、権力の権威付けのために、完璧な評価(しばしば「総合的な評価」なんぞという欺瞞のための言葉が使われます)があるような顔をすると、無駄な害が生じます。】

その拾漆

なぜ金が欲しいかと言えば、金で好きなものが買えるからだ。貴重なのは金ではなくてもののほうなのは当り前すぎる話。しかしこのような手段と目的の混同が現に文明を駆動している。故にこの錯覚の外側で生きることは現代人には不可能なのである。

【交換でも、直接的な物々交換の間に貨幣が入ると様相ががらりと変ります。貨幣は交換の手段であると同時に、交換の留保でもあるわけで。交換を先延ばしすることで歴史が、そして文明が生じるわけです。】

その拾捌

「なぜ俺は今ここにいるんだろう?」

「なぜ私があなたの前にいるのか、それがわかったらわかるかもね」

【人生の夢は、本当に眠って見るのでなければ、いや、それでさえ、他者とのあいだにしかありませんので。偉大な冒険か、華麗なショーか、退屈なドラマか、悲惨な物語か、自分一人では決められない。自分を完全に理解してくれるのは他者ではなく、自分自身の幻影でしかありませんので、それが前に立っていたら、目をこすってよく見てみましょう。】

その拾玖

「なぜみんな『世界が終わる』という話が好きなんだろう?」

「自分の目に入る世界では、いつまでたっても何も始まらないように見えるからじゃないかな」

【生きている以上変化は細かいものなら絶えず起こっているわけですけど、そこに意味が見出せないのが問題なわけです。見出そうとすると手っ取り早いのは「結末」を考えることで、これによって過去も現在もそこに至る道筋として、物語化するわけです。宗教感情の大元の一つはここにあります。】

海北友雪画 徒然草絵巻一(部分) 江戸時代

序

あるえらい坊さんがさほど偉くない坊さんを見て「しろうるりだ」と言った。

「そりや、なんですか」と訊かれると、

「そんなやつは儂も知らん。もしゐたとしたら、こいつに似てることだらうよ」と答へた。

(徒然草より超訳)

原文:徒然草第六十段「真乗院に、盛親僧都とて」【この僧都、或法師を見て、しろうるりといふ名をつけたりけり。「とは何物ぞ」と人の問ひければ、「さる者を我も知らず。若しあらましかば、この僧の顔に似てん」とぞ言ひける】

その壱

「『自分の頭で考へろ』などと言ふ輩は近頃最もものを考へない者ではないか」

「そは卑見なり。その心は『いちいち言はれなくても俺の都合の良いやうにせよ』といふことにて、深慮遠謀とこそ言ふべき也」

その弐

「努力してるのに、成果が出ません」

「そらあ努力が足りんのだよ」

「どこまで努力すればいいんですか」

「成果が出るまでさ」

無謬にして無敵の返答はこれ也。

【「やればできる」っていうのは、励ましの言葉として流通してますけど、ひっくり返すと、「できないのはお前がちゃんとやってないからだ」という非難になっちまうんです。こういう論理性(ですよね?)は、現実にもかなり力を持ちますんで、もっと自覚的であってもいいはずです。】

その参

「これはあなたには(男だから、大人だから、日本人だから、など)わからないだろうが」と話し始める人。

わからないことが前提の話をなぜするのか、いかにもわからない。

その肆

「お前のためを思って言ってるんだぞ」とは強欲な言い方だと言われても仕方がない。

非難しながら、そのことに対する感謝まで要求しているのだから。

その伍

「明るく、前向きに、希望を語ろう」と語る人は、往々にして、思い通りにはならない現実を背後に押し込み、直面するのを避けたいらしい。

その陸

ある大手マスコミの最終面接。

応募者「私の夢は完全な事実のみを読者に伝えることです」

面接官「残念乍ら君は不採用だ。完全な事実なんてものがあったとして、そんなつまらないもの、誰が知りたがるのかね? 土台売り物にならんのだよ」

【「醜い現実より美しい嘘のほうがよい」という言葉がありませんでしたっけ? 真鍋昌平の漫画『闇金ウシジマくん』には「ずっと自分を好きでいたかった」し、「みんな(自分に)都合がイイ嘘が好きだから」ずっと嘘を突き通そうとする女性が登場します。現実を都合良く解釈して快適な気分に浸ることを「自分流に(真実を)知る」と言うなら言えないこともないですが、その内実は「本当に本当のことは知りたくない」のです。それに心の一部では気がついているところに、現代人の悲惨があります。】

その漆

「我らは正義だ。悪は断固粉砕せねばならない」

「異議なし。で、悪はどこにいる?」

「ほら、すぐそこにいる。打倒することで、我らの正義は証明されるのだ」

かくて、内ゲバが始まる。

その捌

「悪しき権力者は世界のどこかにいる。我々は圧迫されるだけの善なる被害者だ」

と思っている人々が蹶起するので、圧政を斃す革命が成就した暁には、さらにひどい圧政が始まってしまう

その玖

ある絶対平和主義者が思いついた。

「私に害意をもつ連中や、将来そうなる可能性のある者をすべて抹殺してしまおう。そうすれば少なくとも私にとって世界は絶対に平和な場所となる」

かくしてまた新たな戦争が始まるのだった。

その拾

ある県の新採教員研修会である講師が、

「無意味なことに耐えられるのが現代の英雄だ」と言ったとのこと。

この人が自分がそう言ったことも無意味だと自覚していたら、英雄とまではいかなくても、なかなか偉いもんだ。

【「面白き こともなき世を 面白く」生きられる者こそ英雄でしょう。私はニイチェのいわゆる末人なんで、なかなかそれができませんけど(^_^;)】

その拾壱

唯我論や運命論は、反証は不可能という意味では完璧。ただし、これを信じる人々が、自分が見ている単なる幻影に過ぎない他者や、あらかじめ決められた運命の操り人形に過ぎない他人に何をどう話そうというのか、は解きがたい疑問。

その拾弐

何かを価値だとする人とそんなの幻想だとする人が議論したら、それは後者が勝つだろう(あくまで、議論、ならばだが)。幻想ではない、とする究極的な証拠は見つからないのだから。その代り、その勝利もまた幻想であることを受け入れねばならない。

【人間の目に見えるものはすべて洞窟の壁に映った影だというのは本当かも知れませんね。でもその影の世界の「真善美」以外に、人間に求め得るものはないでしょう。】

その拾参

「なんであんなことしたんだ? 何を考えていた?」

「別に、何も。あれこれ考えたら何も出来なくなるじゃねえか。考えないためにやったんだよ」

その拾肆

「人間はどこまでも自由であるべきだ。しかるに、あの時あの場所で生まれるについては、私の意思は全く関わっていない。これはたいへんな屈辱だ。両親は問責されるべきだろう。少なくとも彼らには、私を生む・生まないを決める自由はあったはずだから」

その拾伍

「俺はあいつよりはマシなんだから、マシな扱いをされるべきだ。それが平等ってものだ」

皆がそう言うので、平等を実現しようとしたら黙って従わせるために力を使うしかない。するとその分、平等は失われる。

その拾陸

「評価できない仕事はない」と言われたが、それならその「評価する」仕事も評価されるべきだろう。それからその「評価する仕事を評価する」仕事も……。

で、どこかに、評価されずに評価するだけの絶対評価者を想定しなければならなくなってしまう。

【評価は広い意味なら、人間関係のあるところには必ずあると言えるでしょう。あいつはいい奴だ、厭な奴だ、なんてことは。問題は、職場などの公的な場でなされるもので、それが公正と言えるかどうかです。人間は完璧な者ではないので、完璧な評価もありません。結局、ある評価で人事考課を決定するためには、それに従わせる権力がどうしても必要になります。そのこと自体はやむを得ない、と言えるでしょうが、権力の権威付けのために、完璧な評価(しばしば「総合的な評価」なんぞという欺瞞のための言葉が使われます)があるような顔をすると、無駄な害が生じます。】

その拾漆

なぜ金が欲しいかと言えば、金で好きなものが買えるからだ。貴重なのは金ではなくてもののほうなのは当り前すぎる話。しかしこのような手段と目的の混同が現に文明を駆動している。故にこの錯覚の外側で生きることは現代人には不可能なのである。

【交換でも、直接的な物々交換の間に貨幣が入ると様相ががらりと変ります。貨幣は交換の手段であると同時に、交換の留保でもあるわけで。交換を先延ばしすることで歴史が、そして文明が生じるわけです。】

その拾捌

「なぜ俺は今ここにいるんだろう?」

「なぜ私があなたの前にいるのか、それがわかったらわかるかもね」

【人生の夢は、本当に眠って見るのでなければ、いや、それでさえ、他者とのあいだにしかありませんので。偉大な冒険か、華麗なショーか、退屈なドラマか、悲惨な物語か、自分一人では決められない。自分を完全に理解してくれるのは他者ではなく、自分自身の幻影でしかありませんので、それが前に立っていたら、目をこすってよく見てみましょう。】

その拾玖

「なぜみんな『世界が終わる』という話が好きなんだろう?」

「自分の目に入る世界では、いつまでたっても何も始まらないように見えるからじゃないかな」

【生きている以上変化は細かいものなら絶えず起こっているわけですけど、そこに意味が見出せないのが問題なわけです。見出そうとすると手っ取り早いのは「結末」を考えることで、これによって過去も現在もそこに至る道筋として、物語化するわけです。宗教感情の大元の一つはここにあります。】