メインテキスト:滝川一廣『子どものための精神医学』(医学書院平成29年)

本年7月15日、著者を招いて本書の読書会を開いた。レポーターを引き受けてくださった学習院大学教授伊藤研一氏が呼び掛けて下さったこともあって、この会としては異例の参加者数となり、内容も、たいへん充実していた、と少なくとも私には思われた。

私が滝川氏を知ったのはけっこう古く、小浜逸郎氏を介してだった。1980年代後半、即ち昭和末期頃から、臨時教育審議会(昭和59年)を筆頭に公的な教育の改革が叫ばれたのだが、それにも、世間一般の教育言説にも違和を表明するいくつかの学校論が出た、滝川氏はその最後のあたりに、精神医学の分野からここに加わった(と、またしても、私には思われた)。

因みに、この時期に出た上に属すると思しき書籍を列挙しておく。自分のも入れるのは、図々しいと思われるだろうが、ご容赦ください。

昭和58年 佐藤通雅『<教育>の現在』(砂子屋書房)

昭和59年 佐々木賢『学校を疑う―学校化社会と生徒たち』(三一書房)

昭和60年 小浜逸郎『学校の現象学のために』(大和書房)

平成元年 由紀草一・夏木智『学校の現在』(大和書房)

平成2年 諏訪哲二『反動的! 学校、この民主主義パラダイス』(JICC出版局)

平成6年 滝川一廣『家庭のなかの子ども 学校のなかの子ども』(岩波書店)

これらはバブル期に露わになった学校関連問題、不登校・いじめ・家庭内暴力・校内暴力、などを考察し、日本社会及び意識の構造的な変化に突き当たった、という共通点がある。高度産業社会の到来とか、個人化の進展とか、人によって呼び方はまちまちだったが、一番簡単に言うと、日本人はお金持ちになった。金満家に相応しい資質やら行動様式は、貧乏だったときとは当然違う。それはそのまま、「子どもはどのように成長する(ことが期待される)か」の課題に影響し、当の子ども自身の発達の方向(とされるもの)にバイアスをかける。そこで何かが起き、前掲のような問題として現出した。

以下、敬称は略します。

当ブログでは既に、滝川の前著『学校へ行く意味・休む意味 不登校ってなんだろう?』(日本図書センター平成24年)を取り上げて、次のことは述べた(「子どもはどこにいるのか その6」)。

特徴的な指標は二つ。

①高校進学率。戦後一貫して伸びてきたが、昭和50年に90%を越え、以後漸増、というか、現在まで下がることはなかった。

②長欠率。【文科省は、経済上あるいは健康上の問題など以外の、あまり理由が明確でないままに学校を年間50日以上休む児童生徒を「学校ぎらい」と名付けて、昭和41年~平成2年の間学校基本調査で統計をとっている。その後は年間30日以上が指標となり、また平成10年以降は「学校ぎらい」に代わって「不登校」と言われるようになった。】長欠率は小中学校合わせて昭和41年度の0.11%から年々減り続けて昭和47年度の0.07%で底を打つ。その後52年度から上昇に転じ、平成10年度の0.89%に到達して、不登校は大きな学校問題と考えられるようになった。

この二つを見れば、高校進学率が上限に達したのと同じ時期に、不登校(←学校嫌い)の増加が始まっていることはすぐにわかる。ただ、統計はないけれど、戦後すぐの長欠児童・生徒数は、今より多かったろう。それは主に、貧しさのため、子どもを学校にやる余裕がないことに因っていただろう。52年以降の不登校には、もっと別の要因が働いているはずである。

一番根本まで遡って考えると、子どもが学校へ行くのは決して「当たり前」のことではない。もっとも、フィリップ・アリエス風に、「子ども」とは近代の産物だと考えるならば、それは学校とともに生まれた人工的な期間であり、学校なしにはあり得ない、とも言える。「学校」とは、社会に出る前の準備期間としての「子ども時代」を確定する制度なのである。

必ずしも個々の子どもの自然な性向に即したものではないから、「学校嫌い」が一定程度出るのは、それこそ自然なことでしかない。多くの男子は野球が好きだが、中には嫌いな子もいる、というふうに。【大部分の「教育学」はここを認めない。認めないために存在する、と言っても過言ではない。だから、現実に対応することは決してできない。】

では、昭和52年以降、それが、1%以下ではあっても、目に見えて増加したのはなぜか。

まず、ほぼすべての子どもが高校まで行くのが当たり前になった時代、学校へ行くことの特別な意味など感じられなくなった。「学校へ行かないと将来困る」と大人は言うけれど、具体的にどう困るのかまでは誰にも言えない。いや、言える? 「学校へ行ってないと馬鹿にされるばかりだ」、と? そうかも知れない。しかしそれは、「子どもは学校へ行くのが当たり前」になった結果なのだ。なぜ当たり前になったのか。それが当たり前でなかったとしたら、世の中は困るのか? どんなふうに? これを個々の子どもに納得させるのは容易ではない。

現在でも、大半の大人は、学力ということなら、「読み・書き・そろばん」(新聞記事程度の文書の読み書きと四則計算)ができれば十分なのである。むろんそれだって、学校なしで、ほぼ全員ができるようになるかは(ならない、とも言い切れないが)、疑問ではある。しかしそのためだけなら、小学校過程までで十分。その後、中学・高校の六年間はいったいなんのためのものなのか。

世の中の側から見れば、高等数学ができる者も英語が理解できる者も、一定はいないと困るけれど、全員にそれは期待できないし、現に期待していない。すると、この一定程度以外の、半数以上の子どもが中学校以上の学習をする意味はなんだろう。それはわからない。わからない以上、無理をして、いやな思いをこらえながら学校へ行くなんて、理不尽と感じられても不思議はない。

急いで言わねばならないが、現在の学校でもよく聞かれる上記の疑問は、生徒にとって悪く働くだけとは限らない。例えば将来の職業は大工、と決まった青少年が、釘を打ったり鋸を引く訓練をするのは、将来確実に役に立つ。もちろんそれは大工になるなら、の話であって、他の職業については全くそうではない。「いや、人間身に付けた技能は、いつなんどき役に立つかわからないものだ」とは言えるけれど、それは学校の勉強も同じことだ。むしろ、さしあたりなんの役に立つのかわからない知識だからこそ、応用範囲は広い、ような気がする。さらに、大人とは別次元に生きる「子ども」にとっては、将来の職能とは直接結びつかないところが相応しい、ようにも見える。

従って、学校のカリキュラムを、部分的にいじろうとする試みは、昔から今まで絶えることなく続いているが、リベラルアーツに由来するいわゆる主要五教科(国数理社英)は基本的に不動である。それは、「子ども時代」を楽しもうとする子どもにとっても有利なのだ。学校の勉強なんておよそつまらない、と思いながらも、気楽な学生生活を送り、学校が要求する学力の水準(多くの学校で、文科省の学習指導要領の水準をはるかに下回っている)は、その場限りでも(テストの時だけでも)一応クリアできる子どもにとっては。

このような意味・価値の二重性は、この種の話をしようとするときには至るところに現れる。面倒くさいでしょうが、できるだけつき合ってください。

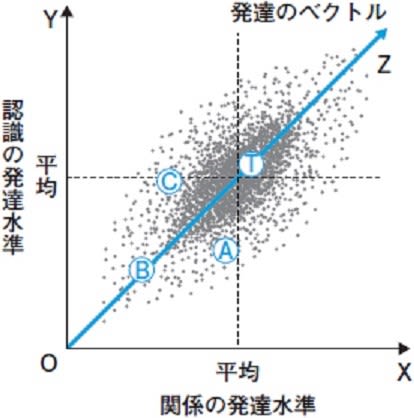

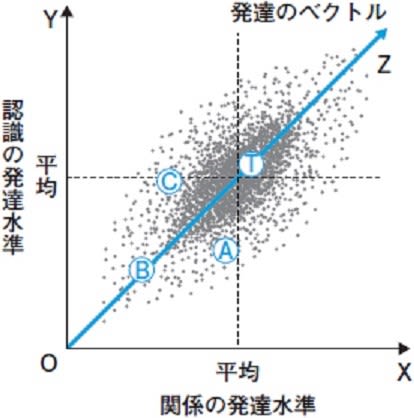

より深く、現在特有の学校問題を理解するために、滝川の発達理論はたいへん役に立つ。下記の図は、本書の心臓と言うべきグラフで、成人千人の精神発達の分布状況を座標上にプロットしたもの。

(本書P.169)

(本書P.169)

まず、発達の指標として「認識」(Y軸)と「関係」(X軸)を取り上げる。前者に関する代表的理論家はピアジュ、後者はフロイト。この二人の説をこんなふうに関連付けて使うことは、精神科医にとって驚くほど大胆な発想であるらしい。

この相違は次のように考えて大過なさそうだ。「認識」とは、この人物が「ママ」であり、こちらは「パパ」である、と知ること。「関係」は、もっと進んで、この人は自分にとっては「ママ」だが、「パパ」にとっては他の何か、「妻」というような存在であることまで知ること。言わば人間関係の網の目の中に「自分」を含めた世界を位置づけること。実際は、これができて初めて「自分」というのもまた理解されたことになる。

人間はこのX,Y両極の間のベクトルZ軸に沿って発達するものであろう。この二分野は互いに支え合っているので、どちらかの分野だけが突出して高くなったり低くなったりということはあまりない。しかし、より重大なのは、各人の発達段階は、Z軸を縦の中心線とした楕円形にほぼ散らばること。その中心点Tは、X軸とY軸のちょうど中心にも位置し、ここに近い者が「定型発達」、いわゆる「普通の人」で、当然ながら数が多い。右上に行くほどまばらになり、これは「優秀な人」である。

問題は左下のほうだ。発達に遅れがある、ということになる。それは、「認識」の分野より、「関係」の分野のほうがより深刻である。滝川によると、この部分に質的にも量的にも最も重大な発達障害があり、症状名としては「自閉症スぺクトラム」とか「広汎性発達障害(PDT)」と名づけられている。図中のA,B,Cの領域にはより細かい診断名がついている。

A→高機能自閉症。もう少し認識・関係両分野が発達すれば普通の人。

B→自閉症。

C→アスペルガー症候群。認識能力はけっこう高いのに(知能テストではよい点数を取ったりする)、関係、中でも一番複雑で一番重大な人間関係は苦手。時に天才的な能力を発揮すると言われ、アインシュタインはアスペルガーだった、なんぞという話を聞くと救われる思いをする人もいるだろう。が、もちろん、アスペルガー症候群の人がすべてアインシュタインになれるわけではない。

障害そのもののことはしばらくおいて、私の主たる関心領域である学校問題に引きつけて述べる。本書では最後の部分で集中して論じられている。

現在の二大問題、不登校といじめとは、いずれも人間関係上の病と捉えてよい。端的に言って、学校内の人間関係をうまく処理できないと、周囲から感じられた者が、しつこいからかい・いじめの対象になる。そして、その結果か、あるいは周囲が何かする前に学校での居場所がないと当人が感じた場合、不登校になる。後者が増加したのは、人間関係に関する能力が重要性を増し、その分難しさも増えたことの直接の結果なのである。

これまた今まで何度も述べてきたことだが、この際もう一つ重大な指標がある。戦後日本の産業構造の変化。具体的には、第一次産業(農林水産など)から第三次産業(最広義のサービス業)への就業人口のシフトが挙げられる。昭和25年(1950)には第一次産業が人口比48.6%、第三次産業が29.7%であったものが、35年(1960)には第一次32.7%、第三次38.2%と逆転している。その後もこの増減の傾向はずっと続き、平成27年(2015)には第一次4%に対して第三次は71%に達している(国勢調査に依る)。

産業別人口割合の中で第三次産業が急激に伸びて行った昭和40年代こそ、高校進学率も併せて伸び、不登校率は下がっていった学校の黄金期だった。サラリーマンになり、かつそこで成功するためには、学校へ行くことが不可欠と感じられたから。しかし、誰もが高校までは行くことも、サラリーマンになるのも当たり前になれば、学校なんてそんなにありがたい場所とは感じられなくなる。これが前述した、昭和50年以降に起きたことである。

ただしかし、それでも、第三次産業においては、人間関係の処理能力こそ最も一般的に、多大に求められる事実も一方にはある。これは日本の学校の得意技と言える。2015年に実施されたPISA(OECDによる学習到達度調査。十五歳児を対象として、3年に一度実施)で新設された「協力して問題解決する力」(2017年発表)では、日本は二位、OECD加盟国の中では一位になっている(全体の一位はシンガポール)。

これについてはいろいろなことが言われているが、次の二つと関連があることは否定できないところだろう。

①日本人は「和を以て尊しと為す」。元来、個人の突出した能力より、集団で何かを成し遂げることを喜ぶ。

②日本の学校では主に学校行事(体育祭、文化祭、など)を通じて、生徒同士で協力して何かを成し遂げる機会を伝統的に保持している。

それならめでたいだけの話かと言えば、そうはいかない。②の部分で他の生徒とうまくやれず、葛藤と挫折を体験する子は必ずいる。それが一過性で済むなら、成長のための苦い薬と言えるかも知れない。

より問題なのは、普段の、「皆で一緒に」何かする目的など特にない、普段の学校の日常なのである。グループ学習の手法で、学習に共同性を持たせようとする試みは昔からあり、一定の成果を収めることもあるが、学習とは所詮、個々人の生徒が何をどれくらい理解したかにポイントがある。そのうえ、前述のように、学習内容そのものにはたいした意味は見出せなくなるとしたら?

それでも、教室内の人間関係は残る。日本はおそらく、小学校から高校まで、基本的にずっと同じ教室内で同じ集団で過ごす時間については、先進国中随一であろう。今学校で求められている人間関係の処理能力とは、同じ地域の、同じ年齢の者が集められているという意味で同質性は高いが、その中にいる積極的な意味など容易に見つからない場で、「他人と適切な距離を保つ」ことで「うまくやり過ごす」ためのものなのである。

この能力は、将来の企業や近隣との付き合いの上でも生かせるだろう。が、誰もがうまくやれるわけではなく、(例えば私のように)不得手な人間もいて、その数は決して多くはないのだが、けっこう辛い学校生活を送らざるを得なくなる。女子に多い例として、しょっちゅういっしょにくっついていた子と些細なことで揉めただけで、学校に来れなくなる生徒は、たいていの学校に年に一人か二人いる。

もちろん「些細」というのはこちら(教師)の見方ではある。が、そう反省してみてもたいてい解決策は見出せない。

学校は変わるべきなのだろうか。

学校のエートスは近代的な勤労者のそれと連動していて、少なくとも日本では、近代化のために大きな役割を果たした。それを簡単に、具体的言うと、「人工的に決められた時間に決められた場所へ行って決められたことをする」というもので、自然の天候などによって労働の質や時間を変えざるを得ない第一次産業で必要とされるものとは微妙だが決定的に違う。このエートス、というか、「サラリーマンとしての勤労」一般に魅力がなくなると、学校の重要性も薄れて見える。これは滝川その他、最初に述べた学校論の著者たちも夙に指摘していたことで、前述した学校の有難味低下の言い換え。

だからと言って、ここを変えられるだろうか? 「働き方改革」で「自由裁量制」の労働とやら、言われ出しているようだが、そこでもタイムカードを使おうか、なんぞという話も聞かれ、勤務時間を多様にする、という以上の変革は今のところほとんどないようである。おそらく、ここ当分の間は、大半の人が「企業や役所によって決められた時間に決められた場所へ行って決められたことをする」形態で働くしかないのだろう。ただ、仕事の中身が、人間関係の重要性が高まったものになっただけで。

だとしたら、学校もまたその形態で生徒を来させるしかないのではないか。つまり、一定の登下校時間とクラスとカリキュラムを児童生徒に「押しつける」以外にはないのではないか。それに従う類の「真面目さ」なら、世間でまだまだ高く評価されているのだし。

ここにもまた学校に要求されるもの/学校が要求するもの、の意味の二重性がある。服装や化粧で「個性」を出そうとする青少年を、多くの大人が実際は嫌っている。ただ、そういう人はなぜかTVの教育番組などでは発言しない。だけでなく、青少年を直接叱ったりもせず(できず?)、それはすべて学校に預けて、「もっとちゃんとやれ」と文句を言う。さらに、その同じ人が「教師ってのは頭が固いな」などと嘲笑したりする。そんなふうに扱われるまでが教員の仕事なのかも知れない、と思わないでもないけれど、こんな「仕事」ではなかなか成果は出ず、フラストレーションだけが溜まっていくのもまた確かである。

学習面だけを考えたら、それは、一人一人の子どもに応じた学習法を考えてやった方が、全体として伸びるだろう。しかし、それを充分にやるためには、金が要る。教員を今の十倍にするぐらいの。大人の方々、そんなもん、出す気がありますか?

そんな気がないなら、学校に、「個性」だの「自ら学ぶ力」だのと、途方もないことを要求するのはやめたほうがよい。その詳細はかつて当ブログで夏木智がきちんと説明している。この時直接槍玉にあげたのは「ゆとり教育」=「新学力観」だが、「個性重視」を明確に掲げた臨教審(昭和59年)以来の改革という名の改悪はすべてやめたらいい。投げやりになっているわけでも、悪態をつきたいわけでもなく、それが現在有効な唯一の「教育改革」だ、と私は信じている。

本年7月15日、著者を招いて本書の読書会を開いた。レポーターを引き受けてくださった学習院大学教授伊藤研一氏が呼び掛けて下さったこともあって、この会としては異例の参加者数となり、内容も、たいへん充実していた、と少なくとも私には思われた。

私が滝川氏を知ったのはけっこう古く、小浜逸郎氏を介してだった。1980年代後半、即ち昭和末期頃から、臨時教育審議会(昭和59年)を筆頭に公的な教育の改革が叫ばれたのだが、それにも、世間一般の教育言説にも違和を表明するいくつかの学校論が出た、滝川氏はその最後のあたりに、精神医学の分野からここに加わった(と、またしても、私には思われた)。

因みに、この時期に出た上に属すると思しき書籍を列挙しておく。自分のも入れるのは、図々しいと思われるだろうが、ご容赦ください。

昭和58年 佐藤通雅『<教育>の現在』(砂子屋書房)

昭和59年 佐々木賢『学校を疑う―学校化社会と生徒たち』(三一書房)

昭和60年 小浜逸郎『学校の現象学のために』(大和書房)

平成元年 由紀草一・夏木智『学校の現在』(大和書房)

平成2年 諏訪哲二『反動的! 学校、この民主主義パラダイス』(JICC出版局)

平成6年 滝川一廣『家庭のなかの子ども 学校のなかの子ども』(岩波書店)

これらはバブル期に露わになった学校関連問題、不登校・いじめ・家庭内暴力・校内暴力、などを考察し、日本社会及び意識の構造的な変化に突き当たった、という共通点がある。高度産業社会の到来とか、個人化の進展とか、人によって呼び方はまちまちだったが、一番簡単に言うと、日本人はお金持ちになった。金満家に相応しい資質やら行動様式は、貧乏だったときとは当然違う。それはそのまま、「子どもはどのように成長する(ことが期待される)か」の課題に影響し、当の子ども自身の発達の方向(とされるもの)にバイアスをかける。そこで何かが起き、前掲のような問題として現出した。

以下、敬称は略します。

当ブログでは既に、滝川の前著『学校へ行く意味・休む意味 不登校ってなんだろう?』(日本図書センター平成24年)を取り上げて、次のことは述べた(「子どもはどこにいるのか その6」)。

特徴的な指標は二つ。

①高校進学率。戦後一貫して伸びてきたが、昭和50年に90%を越え、以後漸増、というか、現在まで下がることはなかった。

②長欠率。【文科省は、経済上あるいは健康上の問題など以外の、あまり理由が明確でないままに学校を年間50日以上休む児童生徒を「学校ぎらい」と名付けて、昭和41年~平成2年の間学校基本調査で統計をとっている。その後は年間30日以上が指標となり、また平成10年以降は「学校ぎらい」に代わって「不登校」と言われるようになった。】長欠率は小中学校合わせて昭和41年度の0.11%から年々減り続けて昭和47年度の0.07%で底を打つ。その後52年度から上昇に転じ、平成10年度の0.89%に到達して、不登校は大きな学校問題と考えられるようになった。

この二つを見れば、高校進学率が上限に達したのと同じ時期に、不登校(←学校嫌い)の増加が始まっていることはすぐにわかる。ただ、統計はないけれど、戦後すぐの長欠児童・生徒数は、今より多かったろう。それは主に、貧しさのため、子どもを学校にやる余裕がないことに因っていただろう。52年以降の不登校には、もっと別の要因が働いているはずである。

一番根本まで遡って考えると、子どもが学校へ行くのは決して「当たり前」のことではない。もっとも、フィリップ・アリエス風に、「子ども」とは近代の産物だと考えるならば、それは学校とともに生まれた人工的な期間であり、学校なしにはあり得ない、とも言える。「学校」とは、社会に出る前の準備期間としての「子ども時代」を確定する制度なのである。

必ずしも個々の子どもの自然な性向に即したものではないから、「学校嫌い」が一定程度出るのは、それこそ自然なことでしかない。多くの男子は野球が好きだが、中には嫌いな子もいる、というふうに。【大部分の「教育学」はここを認めない。認めないために存在する、と言っても過言ではない。だから、現実に対応することは決してできない。】

では、昭和52年以降、それが、1%以下ではあっても、目に見えて増加したのはなぜか。

まず、ほぼすべての子どもが高校まで行くのが当たり前になった時代、学校へ行くことの特別な意味など感じられなくなった。「学校へ行かないと将来困る」と大人は言うけれど、具体的にどう困るのかまでは誰にも言えない。いや、言える? 「学校へ行ってないと馬鹿にされるばかりだ」、と? そうかも知れない。しかしそれは、「子どもは学校へ行くのが当たり前」になった結果なのだ。なぜ当たり前になったのか。それが当たり前でなかったとしたら、世の中は困るのか? どんなふうに? これを個々の子どもに納得させるのは容易ではない。

現在でも、大半の大人は、学力ということなら、「読み・書き・そろばん」(新聞記事程度の文書の読み書きと四則計算)ができれば十分なのである。むろんそれだって、学校なしで、ほぼ全員ができるようになるかは(ならない、とも言い切れないが)、疑問ではある。しかしそのためだけなら、小学校過程までで十分。その後、中学・高校の六年間はいったいなんのためのものなのか。

世の中の側から見れば、高等数学ができる者も英語が理解できる者も、一定はいないと困るけれど、全員にそれは期待できないし、現に期待していない。すると、この一定程度以外の、半数以上の子どもが中学校以上の学習をする意味はなんだろう。それはわからない。わからない以上、無理をして、いやな思いをこらえながら学校へ行くなんて、理不尽と感じられても不思議はない。

急いで言わねばならないが、現在の学校でもよく聞かれる上記の疑問は、生徒にとって悪く働くだけとは限らない。例えば将来の職業は大工、と決まった青少年が、釘を打ったり鋸を引く訓練をするのは、将来確実に役に立つ。もちろんそれは大工になるなら、の話であって、他の職業については全くそうではない。「いや、人間身に付けた技能は、いつなんどき役に立つかわからないものだ」とは言えるけれど、それは学校の勉強も同じことだ。むしろ、さしあたりなんの役に立つのかわからない知識だからこそ、応用範囲は広い、ような気がする。さらに、大人とは別次元に生きる「子ども」にとっては、将来の職能とは直接結びつかないところが相応しい、ようにも見える。

従って、学校のカリキュラムを、部分的にいじろうとする試みは、昔から今まで絶えることなく続いているが、リベラルアーツに由来するいわゆる主要五教科(国数理社英)は基本的に不動である。それは、「子ども時代」を楽しもうとする子どもにとっても有利なのだ。学校の勉強なんておよそつまらない、と思いながらも、気楽な学生生活を送り、学校が要求する学力の水準(多くの学校で、文科省の学習指導要領の水準をはるかに下回っている)は、その場限りでも(テストの時だけでも)一応クリアできる子どもにとっては。

このような意味・価値の二重性は、この種の話をしようとするときには至るところに現れる。面倒くさいでしょうが、できるだけつき合ってください。

より深く、現在特有の学校問題を理解するために、滝川の発達理論はたいへん役に立つ。下記の図は、本書の心臓と言うべきグラフで、成人千人の精神発達の分布状況を座標上にプロットしたもの。

(本書P.169)

(本書P.169)まず、発達の指標として「認識」(Y軸)と「関係」(X軸)を取り上げる。前者に関する代表的理論家はピアジュ、後者はフロイト。この二人の説をこんなふうに関連付けて使うことは、精神科医にとって驚くほど大胆な発想であるらしい。

この相違は次のように考えて大過なさそうだ。「認識」とは、この人物が「ママ」であり、こちらは「パパ」である、と知ること。「関係」は、もっと進んで、この人は自分にとっては「ママ」だが、「パパ」にとっては他の何か、「妻」というような存在であることまで知ること。言わば人間関係の網の目の中に「自分」を含めた世界を位置づけること。実際は、これができて初めて「自分」というのもまた理解されたことになる。

人間はこのX,Y両極の間のベクトルZ軸に沿って発達するものであろう。この二分野は互いに支え合っているので、どちらかの分野だけが突出して高くなったり低くなったりということはあまりない。しかし、より重大なのは、各人の発達段階は、Z軸を縦の中心線とした楕円形にほぼ散らばること。その中心点Tは、X軸とY軸のちょうど中心にも位置し、ここに近い者が「定型発達」、いわゆる「普通の人」で、当然ながら数が多い。右上に行くほどまばらになり、これは「優秀な人」である。

問題は左下のほうだ。発達に遅れがある、ということになる。それは、「認識」の分野より、「関係」の分野のほうがより深刻である。滝川によると、この部分に質的にも量的にも最も重大な発達障害があり、症状名としては「自閉症スぺクトラム」とか「広汎性発達障害(PDT)」と名づけられている。図中のA,B,Cの領域にはより細かい診断名がついている。

A→高機能自閉症。もう少し認識・関係両分野が発達すれば普通の人。

B→自閉症。

C→アスペルガー症候群。認識能力はけっこう高いのに(知能テストではよい点数を取ったりする)、関係、中でも一番複雑で一番重大な人間関係は苦手。時に天才的な能力を発揮すると言われ、アインシュタインはアスペルガーだった、なんぞという話を聞くと救われる思いをする人もいるだろう。が、もちろん、アスペルガー症候群の人がすべてアインシュタインになれるわけではない。

障害そのもののことはしばらくおいて、私の主たる関心領域である学校問題に引きつけて述べる。本書では最後の部分で集中して論じられている。

現在の二大問題、不登校といじめとは、いずれも人間関係上の病と捉えてよい。端的に言って、学校内の人間関係をうまく処理できないと、周囲から感じられた者が、しつこいからかい・いじめの対象になる。そして、その結果か、あるいは周囲が何かする前に学校での居場所がないと当人が感じた場合、不登校になる。後者が増加したのは、人間関係に関する能力が重要性を増し、その分難しさも増えたことの直接の結果なのである。

これまた今まで何度も述べてきたことだが、この際もう一つ重大な指標がある。戦後日本の産業構造の変化。具体的には、第一次産業(農林水産など)から第三次産業(最広義のサービス業)への就業人口のシフトが挙げられる。昭和25年(1950)には第一次産業が人口比48.6%、第三次産業が29.7%であったものが、35年(1960)には第一次32.7%、第三次38.2%と逆転している。その後もこの増減の傾向はずっと続き、平成27年(2015)には第一次4%に対して第三次は71%に達している(国勢調査に依る)。

産業別人口割合の中で第三次産業が急激に伸びて行った昭和40年代こそ、高校進学率も併せて伸び、不登校率は下がっていった学校の黄金期だった。サラリーマンになり、かつそこで成功するためには、学校へ行くことが不可欠と感じられたから。しかし、誰もが高校までは行くことも、サラリーマンになるのも当たり前になれば、学校なんてそんなにありがたい場所とは感じられなくなる。これが前述した、昭和50年以降に起きたことである。

ただしかし、それでも、第三次産業においては、人間関係の処理能力こそ最も一般的に、多大に求められる事実も一方にはある。これは日本の学校の得意技と言える。2015年に実施されたPISA(OECDによる学習到達度調査。十五歳児を対象として、3年に一度実施)で新設された「協力して問題解決する力」(2017年発表)では、日本は二位、OECD加盟国の中では一位になっている(全体の一位はシンガポール)。

これについてはいろいろなことが言われているが、次の二つと関連があることは否定できないところだろう。

①日本人は「和を以て尊しと為す」。元来、個人の突出した能力より、集団で何かを成し遂げることを喜ぶ。

②日本の学校では主に学校行事(体育祭、文化祭、など)を通じて、生徒同士で協力して何かを成し遂げる機会を伝統的に保持している。

それならめでたいだけの話かと言えば、そうはいかない。②の部分で他の生徒とうまくやれず、葛藤と挫折を体験する子は必ずいる。それが一過性で済むなら、成長のための苦い薬と言えるかも知れない。

より問題なのは、普段の、「皆で一緒に」何かする目的など特にない、普段の学校の日常なのである。グループ学習の手法で、学習に共同性を持たせようとする試みは昔からあり、一定の成果を収めることもあるが、学習とは所詮、個々人の生徒が何をどれくらい理解したかにポイントがある。そのうえ、前述のように、学習内容そのものにはたいした意味は見出せなくなるとしたら?

それでも、教室内の人間関係は残る。日本はおそらく、小学校から高校まで、基本的にずっと同じ教室内で同じ集団で過ごす時間については、先進国中随一であろう。今学校で求められている人間関係の処理能力とは、同じ地域の、同じ年齢の者が集められているという意味で同質性は高いが、その中にいる積極的な意味など容易に見つからない場で、「他人と適切な距離を保つ」ことで「うまくやり過ごす」ためのものなのである。

この能力は、将来の企業や近隣との付き合いの上でも生かせるだろう。が、誰もがうまくやれるわけではなく、(例えば私のように)不得手な人間もいて、その数は決して多くはないのだが、けっこう辛い学校生活を送らざるを得なくなる。女子に多い例として、しょっちゅういっしょにくっついていた子と些細なことで揉めただけで、学校に来れなくなる生徒は、たいていの学校に年に一人か二人いる。

もちろん「些細」というのはこちら(教師)の見方ではある。が、そう反省してみてもたいてい解決策は見出せない。

学校は変わるべきなのだろうか。

学校のエートスは近代的な勤労者のそれと連動していて、少なくとも日本では、近代化のために大きな役割を果たした。それを簡単に、具体的言うと、「人工的に決められた時間に決められた場所へ行って決められたことをする」というもので、自然の天候などによって労働の質や時間を変えざるを得ない第一次産業で必要とされるものとは微妙だが決定的に違う。このエートス、というか、「サラリーマンとしての勤労」一般に魅力がなくなると、学校の重要性も薄れて見える。これは滝川その他、最初に述べた学校論の著者たちも夙に指摘していたことで、前述した学校の有難味低下の言い換え。

だからと言って、ここを変えられるだろうか? 「働き方改革」で「自由裁量制」の労働とやら、言われ出しているようだが、そこでもタイムカードを使おうか、なんぞという話も聞かれ、勤務時間を多様にする、という以上の変革は今のところほとんどないようである。おそらく、ここ当分の間は、大半の人が「企業や役所によって決められた時間に決められた場所へ行って決められたことをする」形態で働くしかないのだろう。ただ、仕事の中身が、人間関係の重要性が高まったものになっただけで。

だとしたら、学校もまたその形態で生徒を来させるしかないのではないか。つまり、一定の登下校時間とクラスとカリキュラムを児童生徒に「押しつける」以外にはないのではないか。それに従う類の「真面目さ」なら、世間でまだまだ高く評価されているのだし。

ここにもまた学校に要求されるもの/学校が要求するもの、の意味の二重性がある。服装や化粧で「個性」を出そうとする青少年を、多くの大人が実際は嫌っている。ただ、そういう人はなぜかTVの教育番組などでは発言しない。だけでなく、青少年を直接叱ったりもせず(できず?)、それはすべて学校に預けて、「もっとちゃんとやれ」と文句を言う。さらに、その同じ人が「教師ってのは頭が固いな」などと嘲笑したりする。そんなふうに扱われるまでが教員の仕事なのかも知れない、と思わないでもないけれど、こんな「仕事」ではなかなか成果は出ず、フラストレーションだけが溜まっていくのもまた確かである。

学習面だけを考えたら、それは、一人一人の子どもに応じた学習法を考えてやった方が、全体として伸びるだろう。しかし、それを充分にやるためには、金が要る。教員を今の十倍にするぐらいの。大人の方々、そんなもん、出す気がありますか?

そんな気がないなら、学校に、「個性」だの「自ら学ぶ力」だのと、途方もないことを要求するのはやめたほうがよい。その詳細はかつて当ブログで夏木智がきちんと説明している。この時直接槍玉にあげたのは「ゆとり教育」=「新学力観」だが、「個性重視」を明確に掲げた臨教審(昭和59年)以来の改革という名の改悪はすべてやめたらいい。投げやりになっているわけでも、悪態をつきたいわけでもなく、それが現在有効な唯一の「教育改革」だ、と私は信じている。