豊田四郎監督「地獄変」(昭和44年)

豊田四郎監督「地獄変」(昭和44年)◎芥川龍之介「地獄変」

これは芥川の「王朝物」と呼ばれる、平安時代かな、を舞台にした一連の作品の中でも有名なものの一つですから、お読みになった方も多いでしょう。ただ、非常に残酷で、後味が悪いので、そういう趣向が嫌いな人にはお勧めできません。

ここでは、この作品で使われている「信頼できない語り手」の問題について考えてみたいと思います。

Unreliable narratorとは、米国の文芸評論家ウェイン・ブースが1961年の著書『フィクションの修辞学』で初めて使った用語だそうですが、この作はずっと古い、大正7年(1918)の発表ですし、さらにもっと前からいくつかの小説で見受けられるので、理論を学ぶ必要なんてありません。要するに、主に一人称小説で、語り手がウソをつくか、まちがった認識を持っていて、結果読者も、少なくとも途中まではダマされてしまう、そのことの効果を意識的に狙った作品です。

これで一番有名なのは、やっぱり推理小説で、アガサ・クリスティーのアレ(自主既成)ですね。クリスティー自身、これは生涯一度しか使えない、と言っているのですが、これもウソで😉、後年もう一回使ってます。また、クリスティーが最初かと言うと、そうでもなくて、アントン・チェホフの中編「狩場の悲劇」(1884年)はほぼ同じ趣向です。それよりもっと前があるかも知れません。ご存知の方は教えてください。

この範囲に含まれる芥川の作品で、黒澤明監督の名画「羅生門」の原作にもなったので特に有名なのは、「藪の中」ですね。これも平安時代、山脇の藪の中で、殺人事件が起きる。その当事者三人の証言(一人は被害者で、死んでいるので、巫女の口寄せに拠る)で作品の大部分が構成されるのですが、各々の語る内容が大きく食い違っていて、真相が何かは最後まで明らかにされないのです。それでいて異様な迫力があり、忘れがたい名編です。

推理小説の変形と見ると、解決編がなくて、それは読者一人一人が探偵になってつきとめてください、と言っているようにも見える。黒澤の映画も、解答例を示したものと言えますし、他にも沢山、解釈を示したものがあります。やってみるのも一興かな、とは思います。

「地獄変」はこれとは違って、真相は、直接語られることはないけれど、けっこう明らかで、またこういうひねくれた語り方にした理由もわかる、と自分では思っています。ネタバレ全開で述べますので、どうぞご意見をください。

物語の語り手は、時の権力者「堀川の大殿」に仕える家人(家来)。大殿のモデルは藤原道長か誰か、ともかく摂関政治期の大立て者の一人と思えばいい。まずのっけに、「堀川の大殿様のやうな方は、これまでは固(もと)より、後の世にも恐らく二人とはゐらつしやいますまい」と言われ、政治家としても、「下々の事まで御考へになる、云はば天下と共に楽しむとでも申しさうな、大腹中の御器量がございました」と大絶賛している。

これが全くウソで、大殿は非常に腹黒く酷薄な人物であることは、物語の中途まで読めば自然にわかるようになっている。だから、会話文ではない、いわゆる地の文でも、大殿について言われていることは、文字通りにとってはならない。

もう一人の主人公である絵師・良秀については、さんざんに罵られている。ケチで横柄で高慢で、中でも許しがたいのは、本朝第一の絵師ということを鼻に掛け、「それも画道の上ばかりならまだしもでございますが、あの男の負け惜しみになりますと、世間の習慣(ならはし)とか慣例(しきたり)とか申すやうなものまで、すべて莫迦(ばか)に致さずには置かないのでございます」。こちらは、少なくとも世間の評判に関する限り、この通りであったろうと納得される。

さて、良秀には娘が一人いて、これが全く父に似ない愛らしくて性格も優しい子で、父思い。良秀も彼女だけは人が変わったように可愛がっていた。十五歳になって、堀川の大殿の女房(女官)になっていたものを、良秀は何度か家に帰してくれるように頼んだが、大殿は決して許さなかったし、どうやらそのために良秀を見る目も冷たくなっていった。それは色好みのためだろうという噂もあったが、大殿は「如何に美しいにした所で、絵師風情の娘などに、想ひを御懸けになる方ではない」し、「中には地獄変の屏風の由来も、実は娘が大殿様の御意に従はなかつたからだなどと申すものも居りますが、元よりさやうな事がある筈はございません」と、信頼できない語り手は言う。

そして、こちらは現実だと信じられるが、あるとき、どうやら娘の寝所を誰かが襲ったらしい後の場面を見る。慌ただしく去って行く足音を耳にして、「誰です」と尋ねても、娘は口惜しそうな様子で堅く唇を噛みしめ、首を横にふるばかり。真相は明らかにされない。これが第一の伏線。

第二の伏線、というより、クライマックスに直結するプロットは、大殿が良秀に。地獄の有様を描写した地獄変の屏風絵を描くように依頼したこと。その時から前にも増した良秀の奇行が始まる。その挙句、絵は八部通り出来上がったらしいのに、良秀はひどく浮かない様子になった。

あるとき、大殿の前に罷り出て言うには、自分は総じて目に見たものしか描けない。地獄を描くに当って、鬼の獄卒たちは、毎晩のように夢に出てきたので、それを思い出して描いたし、弟子を縛ったり耳木兎(みゝづく)に襲わせたりした様子を、責め苦に苛まれる罪人たちのモデルにすることもできた。ただ一つ、是非描きたいのに描けないものがある。豪奢な牛車が、燃えながら空から落ちてくる。その中で、「一人のあでやかな上藹が、猛火の中に黒髪を乱しながら、悶え苦しんでゐる」。地獄変の絵を完成させるためにどうか……。

ここまで書けば、恐ろしいクライマックスの説明をする必要はないでしょう。結末だけ言いますと、愛娘を犠牲にして出来上がった絵の出来映えは凄まじく、良秀に反感を持っている人々をも感嘆させた。良秀は、絵が完成した翌日、首を吊って死んだ。

これは権力に対する芸術の勝利と言えるのでしょうか? この作を芥川の「芸術至上主義」の現れと言う人もいますが、そもそも芥川という人は、芸術を絶対視するような、否、絶対視できるような人だったのでしょうか。

仮にそうだとすると、普通の人は反問するでしょう。どれほどの大傑作であろうと、これほど大きな代償を払ってよいはずはない、と。そういう普通の道徳観は芥川の中にもちゃんとあって、それが良秀の、たった一行で書かれた哀れな最期に現れているようです。それでもそれは、地獄を描くために自ら地獄に墜ちた芸術家の、必然的な姿ではあります。

この最後の意味は、幾重にも反転するのです。堀川の大殿からすれば、この振る舞いは、自分の意のままにならぬ良秀父娘への復讐であったのでしょう。良秀は、権力に抗えるはずもなく、敗れ去るのですが、その敗北がそのまま芸術上の勝利になる。ただしこの勝利は、彼自身を含めた何者も救済しない。どこまでも曖昧な二重性。それが作品叙述の曖昧さにも適合しているように思います。

ところで、「地獄変」の続編である「邪宗門」では、芥川は大殿に罰を与えています。これも非常に曖昧に描かれているのですが、ある女房の夢に、「良秀の娘の乗つたやうな」火に包まれた車が天から下りてきて、中からやさしい声で、「大殿様をこれへ御迎へ申せ」と呼ぶ者があった。その車を惹く獣は人面で、どうやら良秀の面影があった。それからしばらくして大殿は、ふいに熱病となり、寒い時節だったのにまるで内側から焼け死ぬような無残な死をとげるのです。

「邪宗門」は、「地獄変」の最初にちょっと出てきた、大殿の息子の若殿を主人公にして、たいていの娯楽小説が決して及ばないほど面白い展開を見せてくれます。「芥川さん、こんなに面白い小説が書けるんだったら、もっと他にも書いて欲しかったなあ」と思わんばかりですが、最大のクライマックスに来た、と思ったら中断されています。「やっぱり、こういうのは完全には書けない運命だったのかなあ」なんて思いになります。

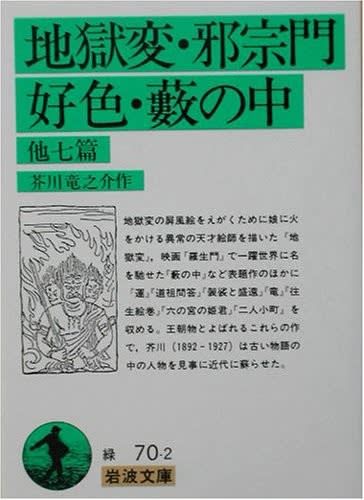

上記「藪の中」「地獄変」「邪宗門」三作とも、画像の岩波文庫に入っています。