(新緑2005.May.03.近所の公園で撮影)

(大宮宿)

氷川神社の表参道入り口に戻り、

「武蔵一ノ宮」の石塔を右に見て、左側の旧中仙道を行く。

「吉敷町」の信号から20メートルほど左に、

町に似合わない古い門構えが見えてくる。

これは加賀前田家の江戸屋敷から貰い受けた門という。

(吉敷町の信号)

(加賀前田家の江戸屋敷から貰い受けたという門)

その20メートル先の右側に、

郵便ポストがあるタバコ屋を右に入ると、

大きなケヤキの木が二本あり、

その先に「子育て地蔵」と「塩地蔵」がある。

由来は、

(「塩地蔵」は、幼い二人の娘を連れた浪人者が、

大宮宿で病に罹り、医者の手当ても薬も利かず寝込んでしまった。

ある夜、夢枕に地蔵様が現れ、二人の娘に塩断ちするよう告げられ、

孝行娘の二人は塩断ちして、近くの地蔵様にお祈りしたところ、

医者も薬も利かなかった父親の病が快方に向かい、全快した。

そのお礼に沢山の塩を奉納し、父親も主家に帰参が叶い、

娘たちも幸せになったと言う伝説。

以後沢山の人たちが塩を奉納して、参詣に訪れると言われている。)

(さいたま市教育委員会)

(写真右が子育て地蔵と左側が塩地蔵)

「子育て地蔵」については、何も記されていない。

さいたま市教育委員会の案内板によれば、近くに旧跡涙橋、

高札場跡、北沢本陣跡、内蔵本陣跡、山崎本陣跡などが

あったようであるが、その場所についての

案内板は設置されていない。

中山道に戻って進むとデパート高島屋があるが、

ここが昔、北沢本陣跡といわれる。

JR大宮駅を左に見て進む。

その先、すずらん通りの先に内倉本陣が、また

住吉通り先に、山崎本陣があったとされるが、

今は跡形もない。

さらに進むと国道16号線と交差する。ここを右折し、

最初の道を左折すると東光寺がある。

今は、曹洞宗の禅寺 大宮山東光寺である。

平安時代の末、関東に赴いた紀伊の国那智山の裕慶が、

「熊野の光明を東国に輝かす」と開山したお寺。

この言葉の光と東を採って、東光寺とした。

元々は、氷川神社の東方、黒塚にあったが、

江戸時代徳川家光の時、当地に移された。

(さいたま市教育委員会)

(東光寺門前)

(東光寺本堂)

ここで旧中山道の古道と合流のしるしとなる

氷川神社裏参道の石碑ー「官幣大社 氷川神社」を

右に見て、JRのガードを潜り、中山道を進む。

右側に郵便局を見て、信号を直進すると、

レストランがあり、その駐車場に石碑の道しるべがあるという。

「大山 御岳山 よの 引又 かわ越道」 とあるらしい。

残念ながら見落としてしまった。

さらに進み、保健センター入り口交差点を左折すると、

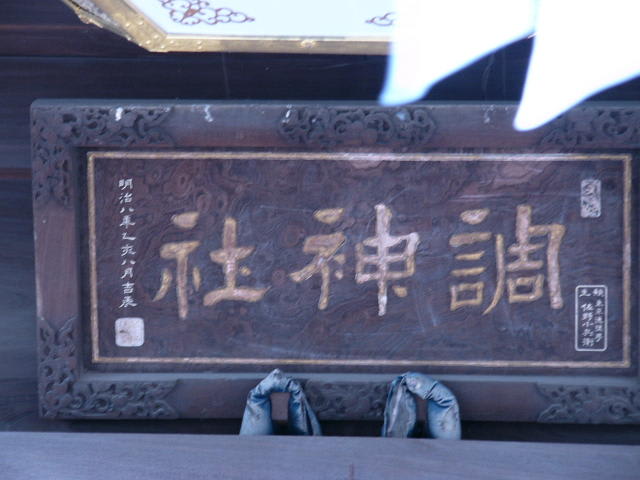

「石上神社(いそのかみじんじゃ)」の石塔と鳥居が見える。まだ真新しい。

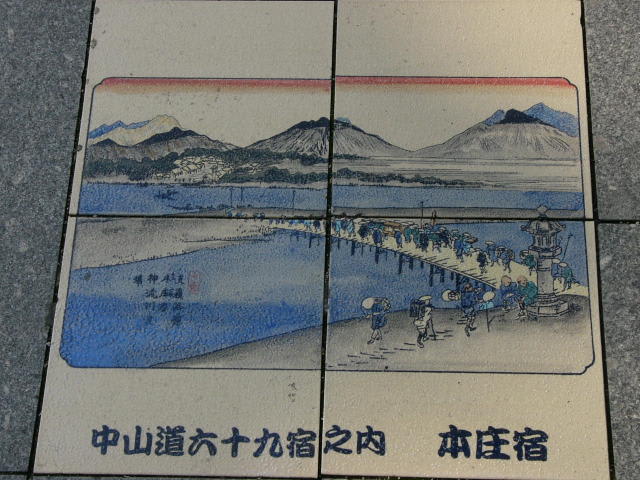

江戸時代の中山道の絵図にも掲載されている古い神社。

今では死語になりつつある病気の疱瘡(ほうそう)。

それを治す神様を祭っている。

昔は医学が発達していなかったので、ホウソウの伝染は

恐れられ、村人は他村でホウソウが発生すると、

村内に伝播しないようにと祀った神様。

(さいたま市教育委員会)

(疫病は神頼みの石上神社)

中山道を進むと、右側歩道上に馬頭観音と小さな地蔵像がある。

さらに進むと、新幹線・国道17号に交差するが、

その手前50mほど左手に「東大成の庚申塔」がある。

入り口に赤い鳥居。お堂と鳥居の間に大きな金木犀が植えてある。

丁度訪ねた時に金木犀は満開で、良い香りを発散させていた。

お堂の中には、高さ1.42mもある庚申塔があるが、

猿田彦が彫られている。

云うまでも無い、街道を行き来する旅人を守る神様である。

(馬頭観音)

(地蔵像)

(東大成の庚申塔)

しばらく歩くと、高崎線宮原駅が左に見える。

この先から上尾宿に入っていく。

6日目は、宮原駅から帰る事にする。

時計を見たらPM16:40であった。

万歩計は2万歩あった。一歩が60センチであるから、

今日は12キロ歩いたことになる。

思えば日本橋をスタートしたのが3月27日であったが、

その後は暑かったり、雨だったり、のっぴきならぬ私用で、

中山道を歩くことが出来なかったため、六日目はもう秋になっていた。