こんなに沢山のチケットを 「行けそうなのがあったら使ってね」の言葉と共にKちゃんから

いただきました。嬉しい~! しかし、プレッシャー・・・は感じませんよ。何の・・・?

ブログに報告を、と考えればそりゃぁプレッシャーでしょうが、書きたければ書くし、時間が

なかったり、書きたくなけれ書かない。そんな風に気楽に構えて、行けそうなものを選んで

行ってこようと思っています。

まずその内の一枚、江戸東京博物館に行ってきました。初めての場所だし、

企画展「ロマノフ王朝と近代日本展」が明日、5月27日(日)までだったからです。

両国駅東口を線路沿いに、高架線下の壁面アートを感心して見ながら、博物館へ向い

ましたが、どうやら逆方向をぐるりと遠回りしたようです。だから、これらのアートを見れたので、

良しとしましょう。ファンタスティックな絵の上を総武線が行き来しています。 デジカメで撮った

写真はPCで見た後に、なぜかわかりませんがこの一枚を残して全部消滅してしまいました。

あの時PCに保存しておけばよかった、と後悔していますが、両国駅に行けばいつでも

見れますね。このごろそのような線路沿いの壁面アートをあちこちで目にします。

両国のは楽しかったですよ。もし近くを通ることがありましたら是非ご覧下さい。

コンクリートに描かれた下の絵はその中でも一番シンプルでした。

江戸東京博物館になぜ今まで行かなかったかというと、建物の外観を見ただけで

イマイチ行ってみたいと言う気持ちにならなかったのです。なんだか中に「土俵」がデーンと

あるようなつくりなんですもの。でも、「面白かった。」という方の話を聞いていたので

機会があれば行きたいなと思っていました。

企画展では、近代日本とロシアとの交流の様子を、サンクトぺテルブルグの国立図書館が

所蔵する写真、古文書、書簡、ドローイング、版画作品、書籍など、約300点からなる資料

により展観することが出来ました。この数々を常設展の中で見れるとは凄いこと。

ロマノフ王朝の時代のロシア側から見た日本って、こんな風なんだ、と、とても興味深かったし、

日露戦争によって日本への関心が高まったロシアで、ちょっとした日本ブームが起きていた事

などが、展示物を通してよくわかりました。

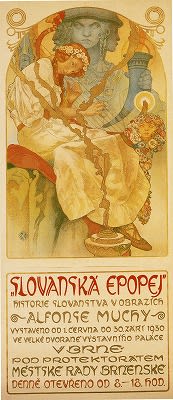

チケットにも使われた、着物を着た女性の絵はロシアのエイネム製菓のチョコレートポスターの

絵でしたし、石鹸などの包装紙にも日本風のデザインが描かれていたので意外な感じでした。

ロシア人画家の描く日本の景色や日本人像は丁寧に緻密に描かれていたし、リトグラフの絵

もなかなかのもの。 ちょんまげ8人衆の絵を見ながら、当時のヘアースタイルがロシア人にとって

どれほど物珍しく、可笑しく感じたことか、と想像してしまいます。これってカツラではありません

よね?え~っ、もしかしてカツラだったのかしら・・・?

日本とロシアの国交樹立のため、初めて日本に遣わされた外交官ニコライ・レザノフ関連

史料、またクルーゼンシュテルンの日本航海中に描かれた絵画作品、その他、ニコライ2世

来日時にロシアカメラマンにより撮影された写真アルバムなどの史料により、近代日露交流

の歴史をたどります。特に、革命前のロシアに関する写真及び資料は、ソ連邦の時代、

国内外に向けて公開されることはありませんでした。ロシア国立図書館の全面的な協力に

より、近代日露交流をテーマとした所蔵品の日本初公開が実現します。

常設展の中の一部で企画展を開催していたので、6階から中に入って行きましたが、入った

所でまず、檜で作られたドでかい日本橋の模型に驚かされました。この立派な橋を渡って

階下に降りて行くのですが、橋から階下が良く見渡せ、ワクワクするような懐かしい展示品や

建物にすっかり見入ってしまいました。何枚かを写真に収めてきましたのでご覧ください。

★全長約51mある日本橋の半分を檜で復元 ★明治初期、銀座4丁目交差点の北西角に所在した朝野新聞社

★中村座 ★江戸歌舞伎・助六の舞台

★昭和初期の住宅内の台所

★スバル360も、今見るとレトロな感じ ★焼け残った煉瓦

「歌舞伎の仕掛け」の所では、からくり模型で 「東海道四谷怪談」に出てくるお岩さんの

幽霊の「提灯抜け」や「仏壇返し」などを見ることができ、面白いので2回も見てしまいました。

いつものように遅い時間に来館したので全部は目を通せませんでしたが、また何かの機会に

訪れたい場所です。

さて、次はどこへ行ってこようかしら? Kちゃん

ヴァシリィ・カンディンスキー (ロシア) 《相互和音》

ヴァシリィ・カンディンスキー (ロシア) 《相互和音》

マルク・シャガール (ベラルーシ)

マルク・シャガール (ベラルーシ)

マックス・エルンスト (ドイツ)

マックス・エルンスト (ドイツ)

今度、絶対

今度、絶対 来るからね~。

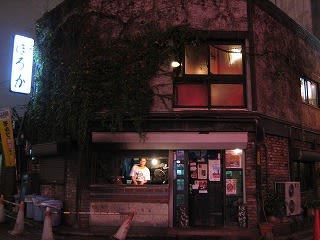

来るからね~。 「ぼるが」

「ぼるが」