新しい年を迎え、すでに半月程過ぎました。年々、月日が容赦なくパッと過ぎて行く

ので、私は益々そんな日々についていけなくて、マイブログタイトルを呟いてしまいます。

人並みには行けない。だからいつも、Going My Way! なんだ、と。

でもこのタイトルにもついていけるかしらぁ~、と、疑問符の多いこの頃です。

だいたい、My Way だなんて、どんなWayなのさ、と、質問されそうですよね。

My人生、残された日々のが少ないのに何がMy Wayさ、なんですよね。ご尤もです。

しかし~、My Wayさ!って、胸を張ったほうが元気が出るじゃないですか?

今年初の美術鑑賞は、初めて訪れた大丸ミュージアム・東京で開催していた

「ベル・エポックの輝き」展。娘から招待券を貰ったので最終日の一日前に行ってきました。

ラリックやエミール・ガレの作品は、1970~80年代、サンパウロ美術館の建物の真下で

行われていた骨董市で初めて見て、きゃっ、素敵だ~と思っていました。日本に帰国後、

たまたま誘われて、そのころ海浜幕張にあった北澤美術館で、ガレをはじめ、ドームや

ラリックの美しい芸術作品を目の当たりにしました。南米の骨董市とは違い、日本では

「買う」レベルでなくて、美術館の中でしか見れないもの、と認識を新たにしたものです。

ベルエポック(Belle Époque) とは、「良き時代」と言う意味のようです。

19世紀末あたりから第一次世界大戦勃発(1914年)辺りまでの、

パリが最も華やかで繁栄していた時代、

~優雅で喜悦に満ちた文化が開花した時代~を、フランス人が

懐かしみと憧憬の気持ちをこめて「ベルエポック」と呼ぶそうです。

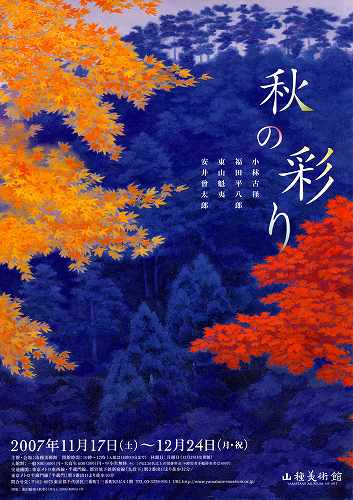

去年の暮れにも、左のポスターの催しのなかで、ガレや

去年の暮れにも、左のポスターの催しのなかで、ガレや

ドーム等のガラス工芸も拝見することが出来ました。

NHKの番組「美の壷」は見た事がないのですが、アート

鑑賞のポイントである「ツボ」を紹介する番組だそうで、

例えばアールヌーボーのガラスは;

壱のツボ: 花や虫より素地が主役

弐のツボ: 光りがつくるいくつもの顔

参のツボ: 小品でドームに並ぶものなし

なんて書いてありましたね。鑑賞のツボはとても役立つ

のですが、どうも私は研究熱心でないようです。自分が

いいと思ったものがいいんだ、と、単純に考えて見ていま

す。「美の壷」展はupする時間がなかったけど、とっても

興味深い催しでした。

さて、「ベルエポックの輝き」展を書くには日が経ち過ぎ

ましたが、最終日の前日でしたからそれなりの混みようで

順番に並んで見るのは不得手!なので、皆の肩越し

からさぁーっと、しかし、しっかりと覗き、さっさと空いている

方へ移動。アクセサリーは小さくても細工がシックな上、

手が込んでいて、当時、どのような女性がこれらを身に

付けていたのだろう、と想像してしまいますし、香水瓶の

優雅なデザインの数々といったら、香水を余り使用しな

い私でさえ目を見張るほどおしゃれで素敵でした。

それら一つ一つが創意工夫の賜物のような凝った作り

で、見ているだけでも楽しめました。

← ガレの団栗文ランプ

しっかりと目前で見ることの出来たラリックの「シュザンヌ」(右上)の立像や「カリアティード」などは、シンプルな中にも優美な曲線が魅力的でした。目黒の庭園美術館(旧朝香宮邸)の正面玄関のガラス扉や、大客室と大食堂のシャンデリアも彼の制作によるものですし箱根には美術館もあるので日本人にはお馴染みですね。

【ガラスの詩人】と言われるガレの作品にはストーリー性を感じてしまいます。音楽や文学を好んだガレの作品の中には、多くの詩人の引用詩が控え目に刻まれているものが幾つもあります。決して目立ちはしないそのカリグラフィーと詩、それが、様々なガラス素材を自由自在にアートの表現として用いた作品のなかで見事に調和し、誰もが真似出来ないガレ独特の世界を醸し出しています。

ただ、批評家からは、作品そのものが充分すぎるほど詩的だから、銘文の引用などするとかえって安っぽく陳腐になる、などの批判もあったと言います。ガレはそれに対してハッキリと意見を述べ、自分の流儀をやり通すと公言したそうです。ガレはガラスのみならず、家具や陶器、デザイン画を通しても優れた才能を存分に発揮しています。

ドームの薔薇文化器 ガレの蝶文ランプ

植物や昆虫の絵柄が多いガレの作品には日本美術の影響も非常に多く見られました。

1867年に父親の代理として行ったパリ万博で初めて日本から出品された文物を目の当たりにして以来、当時のヨーロッパの芸術家のだれもがそれらの東洋のアートに影響を受けたように、彼も様々な技法をそこから学んだようです。特に陶器の作品には伊万里焼や水墨画、日本画の影響がとてもよく表れています。

1878年、彼はパリ万博に出品し、ガラス部門で銅賞を獲得。その時の出品作に、葛飾北斎の絵からモチーフを引用した花器が含まれていました。

「未熟な日本の美術を中国の影響から

解放したのは北斎です。北斎の絶大な

影響力は、日本のアトリエに留まらず、

世界のどんな国の装飾美術にも通用する

革新運動を呼び起こしたのです。」

「自然に深い共感を抱いている日本の

芸術家は 命あるものが見せる、時には

あざ笑うような、また時には悲しげな

眼差しを浮かべる愛らしい 顔の表情を、

わかりやすく解釈する独特の 方法を

身につけています。」

エミール・ガレ

これは本からコピーしたものですが、素敵でしょう?「恋の釣糸」といい、水のニンフが彫られて

います。ニンフとは妖精のことですが、又、カゲロウの幼虫の名前でもあるんですってね。

北澤美術館のHPの中でもこの作品を見ることが出来ます。

参考にさせて頂いた本のなかで、鈴木潔氏は、こんな風に語っています。

詩人の言葉が人を感動させるのは、それが荒唐無稽な空想では

なく、実際の経験に根ざしているためと言われる。ガレのガラスも、

われわれがいつかどこかで見た光景を思い起こさせ、記憶の中の

美しい瞬間を呼び覚ます力を持っている。彼は森の下草のような

雑草がしげる草むらにも眼をむけ、風になびくシダの葉やこぼれ落

ちた枯葉すら情感をこめて表現した。われわれは雑草という大雑

把な言葉でひとまとめにしてしまうが、どんな草にも名前はあり、独

自の容姿が見られる。それらに注目するかどうかは、植物に対する

こまやかな愛情と興味の持ち方次第である。雑草ばかりのありふれ

た草むらをモチーフに選ぶこと自体、植物学者の言葉が詩人の

それと同等の価値を持つガレ芸術の特質を物語るものであろう。

次の週には母の用事で日本橋に行ったとき、

次の週には母の用事で日本橋に行ったとき、

「麗しきオールドノリタケ」の券を持っていたので

ついでに覗いてきました。券の絵柄からしてド派手

というか、金銀ギラギラの感が強く、初めは興味の

対象外でしたが、アールヌーボーを意識した意匠と、

様々な技法が詳しく説明された展覧会は、それは

それで大変面白く、最後には得した気分にさえ

なりました。

オールドノリタケ、それは明治時代に日本から海外へ輸出された洋風陶磁器のことだった、と初めて知りました。アール・ヌーボーやアール・デコの影響を、日本でもしっかりと受け、それを逆に輸出し、欧米のコレクターを魅了したといいます。このオールドノリタケと細見美術館の古美術品とのコラボによる、豪華な装飾美溢れる美術工芸品を、デパートに寄りがてら気軽に見れるというのがすばらしい。

今日、25日にやっとのことでupすることが出来ました。

日付は最初に書き出して途中まで、草稿でupした日です。

もっとシンプルに、を目指しているのに困ったモンだぁ。

去年の暮れにも、左のポスターの催しのなかで、ガレや

去年の暮れにも、左のポスターの催しのなかで、ガレや

次の週には母の用事で日本橋に行ったとき、

次の週には母の用事で日本橋に行ったとき、

★荻原守衛 《抗夫》

★荻原守衛 《抗夫》

K ちゃんからいただいた招待券は山種美術館で開催中の

K ちゃんからいただいた招待券は山種美術館で開催中の 会場に足を入れるとまず目に飛び込んだのが、真正面に展示されている、大きな奥田元宋の絵、「

会場に足を入れるとまず目に飛び込んだのが、真正面に展示されている、大きな奥田元宋の絵、「 夫と意見が合ったのは、福田平八郎の「彩秋」。普段はこのような明るい色は滅多に使わないのだけど、色とりどりの紅葉があまりに見事で、その有様に感動して描いたらこのような色になった、というようなニュアンスの説明書きがありましたが、素直な感動がシンプルな絵にイキイキと表現されていると思います。

夫と意見が合ったのは、福田平八郎の「彩秋」。普段はこのような明るい色は滅多に使わないのだけど、色とりどりの紅葉があまりに見事で、その有様に感動して描いたらこのような色になった、というようなニュアンスの説明書きがありましたが、素直な感動がシンプルな絵にイキイキと表現されていると思います。

(←webより)

(←webより)