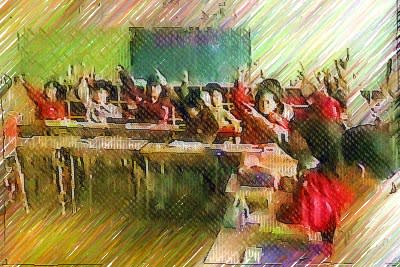

50回浜松授業研究の会 2月14日

石井先生が、授業のあるべき姿について、今までの実践の手の内をさらけ出して語ってくださった。

あまりにも私たちの実践とレベルの違ったものだった。

ああ、授業次第で、子供とは、ここまで純粋な姿になり、ここまで追求する子供になるのかと恥ずかしくなる。

子供のレベルがどうの、最近の親はどうのと、ごたくを並べる前に、

もう一度初心に返って、教師のいろはから、純粋にその道を進まねばと思い知らされた。

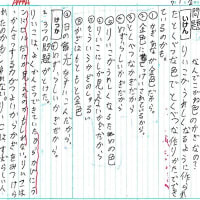

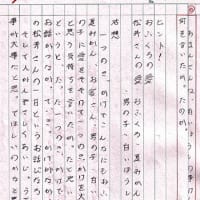

追求方式の授業の基本

国語は言葉をどれだけきちんと読むかで、真実に迫れるかがちがう。

初めのイメージ(思い込み)を真実性の高いイメージに変える。

手順

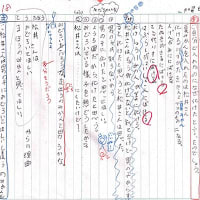

1 場面を分けてラベリングする

・場面ごとこ「 ~が した」とまとめる。

2 変だ おかしい という言葉のある文を選ぶ

①ふつうは ~なのにここでは...

②前は~だったのに、ここでは

変だおかしいがみつからないのは、読み方が浅い。

おかしいのは、言動に含まれている。

例えば大造じいさんは、打ちたくて仕方なかったのに、打てるのに打てない。

最初は物語を、場面に 場面を文に 文を単語に 最終的には言葉にこだわる

3 単語.文節に分ける

変だおおかしいを見つけるのはカン。

○気になる言葉をみつける。

・なくてもいいのにある言葉

・ふつうは~と描くのに、ここではこうかいてある。

・他では~と描いてあるのに、ここでは~と書いてある。言葉が変わるのはおかしい。

・逆説の言葉には、ドラマが含まれている。要注意

こういう視点を持っていると、重要な言葉にたどり着く。

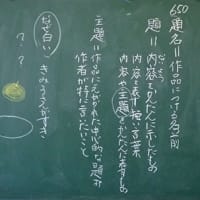

4 問題をつくる

子どもが作るための力を子どもにつけていく。

・人物レベル

変だ、おかしい言動の理由を問う

・言葉レベル

文節・単語の意味を問う

5 問題を解決する

どれだけ、子どもたちのもっていいる生活概念を科学的概念に変えられるか。

・辞書で文節・単語の意味を調べて、科学的概念を習得する。

・科学的概念に代えた、文節・単語の意味を適用して論証する。(推理)

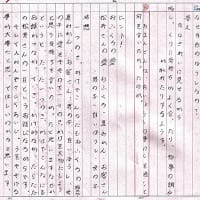

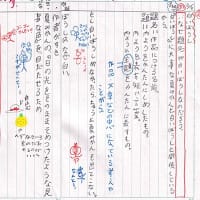

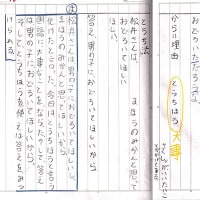

実践

4月に短い教材で行う。

俳句はとても有効。

雪とけて 村いっぱいの 子どもかな

雪/とけて 村/いっぱい/の 子ども/かな

切ると、着目する。

思うと考える乃違い。思うは一つのことを思い続ける。

考えるは2つ以上のものを比較して、どちらがいいか選択する。

雪で問題を作って。

①頭より上?

②腰ぐらい

③足跡のつくぐらい?

雪だけで、問題をどんどんつくる。

当然役に立たない問題も出てくるが、その中で、こういう問題は良い問題で、

こういう問題はよくないと分かっていく。ありとあらゆることをやって、だんだん精選していく。

村って何人ぐらいいるの? どれぐらい雪が溶けたの?

ただの雪っておかしい。

対立問題も教えた。

どれぐらい積もったの。

1m 2m 3mなど具体的に

とけては、どのぐらいでとけたの?

とけての「て」クラス全体の文化になっていく。

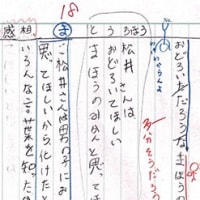

いっぱいっは俳句の重要な言葉

いっぱいには、たくさんでない意味もある。

いっぱいは隙間なくあふれるぐらい。

村に1000人いても隙間をふさぐのは無理。

じゃあ、いっぱいの意味はと子どもたちと考えていく。

授業の中で、教師も困る。子どももひかなくなる。

かなに行き着く。感動とのっている。

このとき、感動は互換だと気付いた。

舌 におい 触覚が消えた。

耳か目が残って、実践してみて修練していった。

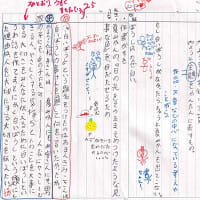

こういうビデオを見て、自分にないものがここにあるとカルチャーショックを感じる。そうでないと、教師も変わらない。

|

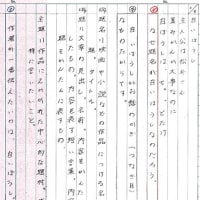

51回 |

4月11日 | 土 | 9:00 | 15:00 | 天竜壬生ホール | 第1会議室 |

| 52回 | 5月9日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第1会議室 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます