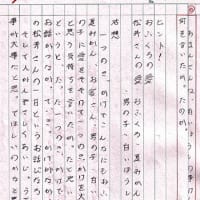

浜松授業研究の会では、全ての教科を勉強しています。算数だけ、図工だけ、音楽だけ、体育だけの勉強会ではありません。

なぜなら、小学校の担任は、全ての教科を教えるからです。

給料をいただいて教えるプロなのですから、情熱だけではだめです。

プロとしての、知識と技術が備わっていなければなりません。

昨今、教育改革では、ゆとりだとか詰め込みだとか、脱ゆとり教育だとか、その指導要領の内容について議論されますが、

それはさほど大きなことではありません。

教師の指導力不足なんて言葉もよくマスコミに出ていますが、その解消方法は示されません。

大事なことは、教師の指導技術です。

私たちは、まず子どもをしっかり見ること、教材をしっかり理解することを大切に考えます。

そしてそのような子どもたちに、どの教材のどの部分を使ってこんなことを全員に身につけさせるためには、

どのような指導を行うのかという技術の部分の勉強をしています。

それぞれの実践者のすばらしい実践の中から、ここまで丁寧に指導しているのかというエキスを抽出しています。

どの教科も大切にしています。

しかし、やはり全ての教科の基礎となる国語が一番大事だと考えます。

ですから、毎回国語の教材解釈を行いその教材から一番大切な部分を見抜く目を鍛えています。

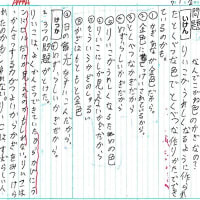

最近、浜松授業研究の会の国語の教材解釈の方法が、形になってきました。

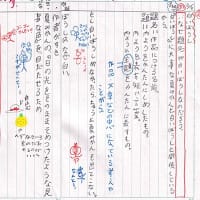

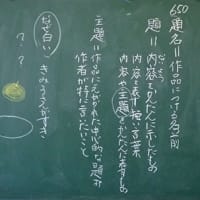

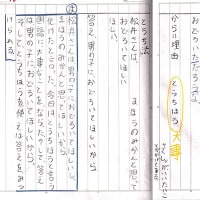

物語は、主人公が最初と最後では、変化・成長をしています。

まず、「最初○○だった主人公が、最後に△△なった話」というように、物語を一文に要約します。

次に、主人公を○○から△△に変える大事件があったはずです。その事件を探します。

その事件の中に、主人公をかえる「言葉」があるはずです。それを私たちは「展開の核」と呼んでいます。

「展開の核」を様々な角度から調べることにより、なぜ主人公が変化したのかが科学的に分かります。

そこが分かれば、主人公の気持ちや物語の主題をは自ずから見えてきます。

なぜなら、作者が物語を作る際、最初にそうした骨子を作り、

その計画に従って骨組みをし、肉付けをしたものが物語だからです。

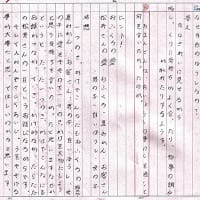

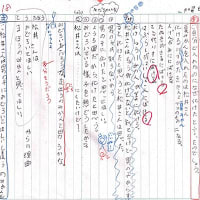

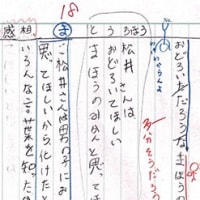

今まで、私たちは、子どもたちに、「ここでの主人公気持ちは?」と発問していました。

子どもたちは「悲しい」とか「わくわくしている。」などと答えます。

しかし答えながら、どうして「悲しい」のかどうして「わくわくしている。」のかの根拠が分かりません。

ただ漠然と、きっと「悲しいだろう。」「きっとわくわくしているのだろう。」と予想しているのに過ぎません。

しかし、物語には

読み手が「悲しい」と感じる仕掛けあるのです。

読み手を「わくわくしている。」と思わせる言葉が、意図的に埋め込まれているのです。

そうした言葉を探し、そうした言葉に気づくことが大事です。

ああ、僕はこの言葉があったから「悲しい」と感じたのだ。

作者は「わくわく感」を感じさせるように、こういう順序でこの言葉を使っているのだ。

そうしたことを、授業の中で見つけ、気づくことが「学び」です。

それが分かると、他の物語でも似たような言葉を見つけたときに、「悲しいんだ」「わくわくしているのだ。」と確信することができます。

今まで、「ここでの主人公の気持ちは?」と聞かれて、「分からない?」と思っていた子が、主人公の気持ちを答えられるようになります。

私たちは、そうした授業ができるようになる勉強をして、指導技術を蓄えようとしています。

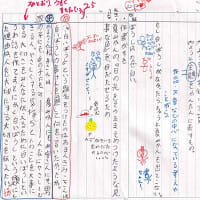

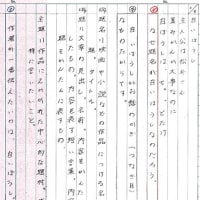

最近は、それを説明文でも使えるようにと考えています。

従来の説明文の学習は、機械的で味気ないものでした。

段落に分け、段落に見出しをつけ、段落を要約し、段落のつながりを考え、要旨をまとめる、そんな学び方でした。

しかし、説明文も、作者の変化があり、作者を変化させる「展開の核」があるはずです。

それが分かると、説明文の中にも壮大なドラマが見えるようになります。

「展開の核」を中心にした文の構造も、要旨もすっきり見えてきます。

※もちろん、図工や音楽、体育にも展開の核があります。

それさえ見付ければ、どの子も、

「絵が上手に描けない→絵が上手になる」

「音楽が苦痛→歌が楽しくなる」と、子どもたちが変化していきます。

「展開の核」は、教え込むことではありません。

子どもたちが互いに学び合う中で、見付け、価値づけていくものだと思います。

次回以降の「浜松授業研究の会」の予定です。

| 第30回 | 2013年2月16日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

| 第31回 | 2013年4月13日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます