浜松授業研究の会で、

1年生の「くちばし」という教材で授業をするのだけど

どんな授業ができそう?

と質問をうけました。

さっそく、1年生の先生に教科書を借りて読んでみました。

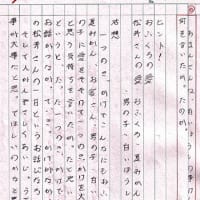

くちばし

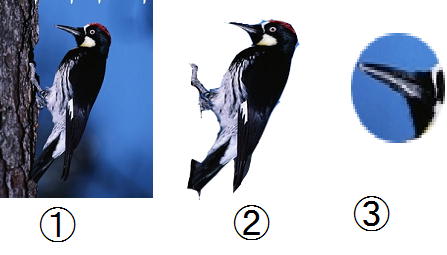

さきが

するどく とがった

くちばしです。

これは、なんの

くちばしでしょう。

これは、きつつきの

くちばしです。

きつつきは、

とがった くちばしで、

きに あなを あけます。

そして、きの なかに

いる むしを たべます。

ふとくて、

さきが まがった

くちばしです。

これは、なんの

くちばしでしょう。

これは、おうむの

.......................

.........................

ほそくて、

ながく のびた

くちばしです。

これは、なんの

くちばしでしょう。

これは、はちどりの

.................

.....................

............

分かりきっているけれど「くちばし」を調べてみます。

『新明解』には、鳥類の口。長く突き出て堅い。とあります。

『明鏡』には、鳥類の口器。上下のあごの骨がのびて、表面が角質化したもの。とあります。

このことから、このお話は、鳥類にの口についての話題が載っていることが分かります。

長く突き出る「他の部分よりも、かけ離れて出る。」

あごの骨がのびて「元の状態よりも高(長)さが増す。」

ですから、形状はともかく、顔よりも飛び出していて、固いことが分かります。

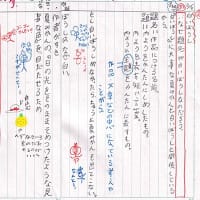

さて、最初の

「先が鋭く尖った くちばしです。」

は、とても変な文章です。

普通は、こんな書き方はしません。

この文章には、本当の主語がないのです。

本来なら、こうなります。

「キツツキのくちばしは、先が鋭く尖っています。」

それを、キツツキを問の答えにするために、こう変換しています。

「これは、先が鋭く尖った(キツツキの)くちばしです。」

その上で、指示語の「これは」を略しています。

ですから、この文を読むだけでは何のことか分からない子がいることが予想できます。

教師が、

「先が鋭く尖った くちばしってどれ?。」

と、問い

子どもたちが

「この写真!!」

と答えることで、省略された「これは」が見えるようになります。

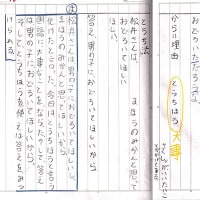

さきが(先).........

1年生は、先の意味が分かるのでしょうか?

先=細くて長いもの(長くとがったもの)の端の部分。

と辞典には載っています。

しかし、1年生は辞典は調べられません。

そこで、先を使った言葉遊びをします。

竿の先

手の先

鼻の先

棒の先

などは言いますが

ノートの先

机の先

紙の先

などは言いそうもありません。

「竿」「手」「鼻」「棒」の共通点は?

先ほども書きましたが、この文は倒置法のようになっています。

一番先に、「さき」となっているけれど、

本当は「このくちばしの先は鋭く尖っている。」という文です。

「くちばしの先」の「さき」を押さえなければなりません。

だから

「何の?先」

「この絵でいくとどこ?」

という、発問が必要です。

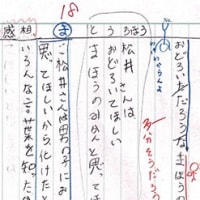

するどい=先がとがっていてよく刺さるさま。

また、研ぎすまされていてよく切れるさま。鋭利だ。

「ライオンの─牙」「─・く研いだ刃先」

鋭いも、子どもたちが日常使う言葉ではありません。

だから、短文作りをしてみたいです。

どういうときに鋭いが使えるのかです。

ライオンの歯はするどい。けれど、ライオンのしっぽは鋭くない。

包丁の切るところは鋭い。けれど持つところは鋭くない。

尖っていればいいかといえばそうでもなくて、

おでんのこんにゃくは尖っているけど鋭くない。

ソフトクリームは尖っているけど鋭くない。

なんてやれば、ある程度の固さがないと、鋭いとは言わないことが分かります。

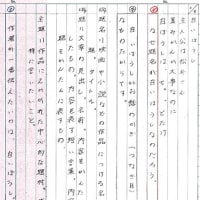

次のページになると、

「これは、きつつきのくちばしです。

きつつきは、尖ったとくちばしで、

木に穴をあけます。

そして、木の中にいる虫を、食べます。」

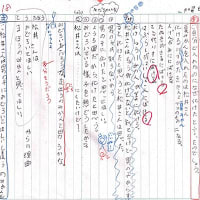

ここから、たくさんクイズができます。

これって、どれ?

①この写真全部 ②きつつき ③くちばし

これのかかる部分を探させるのです。

これは、/きつつきの/くちばしです。

と文節に切ってみます。

①これは、きつつきの

②これは、くちばしです。

と見える形にして、これはどっちにつながるかを考えます。

そうすれば、

②これはくちばしです。と、つながりが分かります。

これを、子どもたちに証拠を挙げて答えさせるのです。

答えは、前のページの写真なのです。

ここで、「これ」っていうのは、答えが前にあるんだよ。

この場合は、前のページの写真のことだね。と解説すると

「これ」という指示語の勉強になります。

『木に穴をあけます。』の穴には色々な種類の穴があります。

この場合は次のどれだろう?

①ある一点を中心として、へこんだ所。穴ぼこ。

岩穴。砂場の穴。

②周囲よりくぼみ、奥(底)まで達する空所。

鼻の穴。 穴を掘って、ごみを埋める。

③一方の面から反対側の面まで貫かれた空所。

錐キリで―をあける。紐を穴に通す。袋に穴を開ける。ズボンに穴が開く。

①はなだらかなくぼみのこと。②は深い底のある穴。

③は内面や、その向こう側が見える突き抜けた穴

この場合は、②でしょうか?

こんな学習をすれば、穴にも色々な穴のあることが理解できます。

あけるは、次のどちらか

①そこを占拠している物や さえぎっている物を取り除いて、

開口部や通路の流通(交通)をはかる。

②そこを満たしていたものを、ほかへやって空(カラ)にする。

漢字にしてみると①は「開ける」、②は「明ける」です。

どっちでしょう?

穴はどのぐらいの大きさなの?

なんて、考えるのも楽しそうです。

例文を作ります。

袋をあけて、中身を出す。

つつみをあけて、プレゼントを見る。

箱をあけておやつを食べる。

なんて、やってみると

ある程度の大きさの口を開くこと=あける

となります。

どのぐらいの穴をあけたかが想像できます。

少なくても、鉛筆の芯程度ではありません。

きつつきのくちばしが尖っているのはどうして。

①木に穴をあけるため。

②木の中の虫を食べるため。

③木に穴をあけ、虫を食べるため。

これは、「そして」の意味がキーになります。

そして=そうして=そのような事をしたのに引き続いて(手段や方法をとって)

何かが行われることを表わす。

この辞書の意味に当てはめると、

「鋭いくちばしで木に穴をあけたのに引き続いて、鋭いくちばしで木の中にいる虫を食べた。」となります。

つまり、穴の中にいる虫も簡単に食べられる状況なのではなく、また穴の中が目で見えるわけでもありません。その穴の先の狭いところにいる虫を、尖ったくちばしで探し出して(実際はくちばしの中にある尖ってよく伸びる舌)ほじくり出すのです。

つまり、①穴をあけ②食べるという2つの役割がキツツキのくちばしにはあります。

(オウムのくちばしは、①固い殻をわり②食べる。)

(ハチドリのくちばしは、①細長い花の中に入り、②蜜を吸う。)

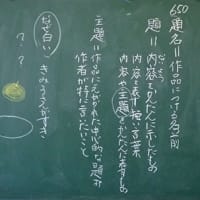

ただ、読むとさらっと読み、分かった気分になります。

それを、色々な問題を作って、さらっと行けない状況に子どもを追い込んでいきます。

キツツキのところで、このぐらいねちくり勉強すれば、オウムやハチドリの所では、子どもから色々な疑問が出されるでしょう。

その中の、本文を研究したら答えが見つかるものを、みなで教科書をたよりに解決して行ければ、1年生でもおもしろい授業ができるのではないのでしょうか?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます