〈2018.09.24 mon〉

10:12 津発賢島行特急乗車

10:40 伊勢市着

三交バス 伊勢市➡神宮会館前

すし久

内宮参拝

三交バス 内宮➡伊勢市

16:19 伊勢市発上本町行急行乗車

16:40 伊勢中川着

16:49 伊勢中川発名古屋行急行乗車

17:04 津着

Instagramで伊勢神宮秋の神楽祭の事を知り、出かける事にした

近場なので車でも良かったが、3連休という事で駐車場とか渋滞とか懸念事項もあり、

気楽な方がもっと良いと思い近鉄電車を利用

津駅到着と同時に急行が発車したので、次に到着した特急電車に乗車

伊勢市から三交バスを利用し神宮会館前で下車

おはらい町は前に進む事が困難な程の大賑わい

それでも“すし久”は行列無し

畳に座るスタイルの部屋の前を通り、椅子席の部屋に案内された

てこね寿司

内宮参拝

伊勢志摩サミットの際、各国閣僚が伊勢神宮を参拝

平成30年9月27日

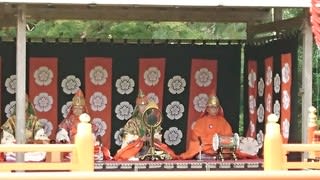

“秋季神楽祭”

神宮司廳 神楽舞楽解説 より

<神楽とは>

今日神楽と呼ばれている音楽は、飛鳥・奈良時代から平安時代の初めにかけて中国大陸や朝鮮半島などから日本に伝来した音楽と、わが国で古来より行われた音楽(神楽歌など)の総称です。

雅楽は、その伝来や舞の有無によって管弦(かんげん)・舞楽(ぶがく)・催馬楽(さいばら)・朗詠(ろうえい)・国風歌舞(くにぶりのうたまい)などの別があります。

中国や朝鮮では王朝の交代などに伴って早くに途絶えましたが、わが国に伝来した雅楽は宮中の儀式や社寺の祭礼に用いられて、今日まで連綿として伝承されてまいりました。

<舞楽について>

雅楽に舞が伴うものを舞楽といいます。舞楽は左方の舞(左舞/さまい)と右方の舞(右舞/うまい)に分けられます。

左舞は唐楽(とうがく)ともいい、中国・インド方面から伝来したものを指します。

奏楽は三管三鼓(さんかんさんこ)といって、笙(しょう)・篳篥(しちりき)・龍笛(りゅうてき)・鞨鼓(かっこ)・太鼓(たいこ)・鉦鼓(しょうこ)の六楽器編成で、赤色を基調とした装束を用います。

右楽は高麗楽(こまがく)ともいい、朝鮮方面から伝来したものを指します。奏楽も左舞とは異なり、笙を用いず、龍笛に代わって高麗笛(こまぶえ)を、鞨鼓に代わって三ノ鼓(さんのつづみ)を用います。装束は緑色を基調としています。

左舞・右舞ともに外来の舞楽だけでなく、これに倣って日本で作られた舞楽もあります。

楽曲を奏する所役を管方(かんかた)といい、襲装束(かさねしょうぞく)と呼ばれる装束を著(つ)けて鳥甲(とりかぶと)を被(かぶ)ります。管方の筆頭である鞨鼓の所役は襲装束の上に赤い袍(ほう/上着)を著けています。

〈神宮の雅楽〉

神宮では古来より祭典において多くの雅楽が奏されていたことが記録に見えます。

今日神宮で行われている雅楽は、祭典において奏するため明治の初めに宮内省式部寮から伝授されたことに始まります。

神宮の楽師は、宮内庁式部職楽部の楽師とともに雅楽を専修するわが国でも数少ない職掌です。神宮の祭典に際して奏楽するほか、神楽殿でも神楽の奏楽も行っています。

〈振鉾(えんぶ) 左方 一人舞 右方 一人舞〉

舞楽にあたり初めに奏されます。

振鉾は古代中国の故事に由来し、左方と右方の舞人が鉾(ほこ)を振り天地を鎮め安んじて、天下大平を言祝(ことほ)ぐめでたい舞楽です。

鉾で天地を厭うことから「厭舞(えんぶ)」と称されたものが、鉾を振ることから「振鉾」の字を充てるようになったと思われます。転じて舞台を祓(はら)い清める舞楽とされております。

舞人は襲装束(かさねしょうぞく)という出立(いでたち)で、左方は赤の袍(ほう)に銀色の鉾を執って舞います。

〈迦陵頻(かりょうびん) 左方 四人舞〉

極楽に住んでいるという鳥、迦陵頻伽(かりょうぎんが)の舞い遊ぶ様を現したもので、起源はインドといわれ、わが国へは奈良時代に伝えられたといわれてします。また子供の舞である「童舞(どうぶ)」とされ、神宮では舞女(ぶじょ)が舞います。

舞人一人ずつ舞台に上り、太鼓の拍子に合わせて「出手(でるて)」を舞い、向かい合わせに立ち定まります。続く「迦陵頻音取(がりょうぎんのねとり)」の後、「当曲(とうきょく)」が始まると、それぞれの位置で緩やかに舞います。やがて局の中盤からは銅拍子(どうびょうし)を打ち鳴らし、舞台を一周して鳥の飛翔を表したのち、舞いながら舞台を下ります。

舞人は赤色の衣装を著(つ)け、鳥の羽を模した型を背負い、桜の花を挿した天冠(てんかん)を著けます。手に持つ銅拍手の音色は、迦陵頻伽の鳴き声を表現しているといわれています。

〈皇仁庭(おうにんてい) 右方 四人舞〉

応仁天皇(おうじんてんのう)の御代に百済から渡来した人物と伝えられる王仁(わに)が、仁徳天皇(にんとくてんのう)の御即位に際して治世の繁栄を願って詠んだ和歌「難波津(なにわづ)の歌」が曲の起源とされています。

四人の舞人が萌木色(もえぎいろ)の襲装束を着け、袍の右肩を脱いで舞います。口を真一文字に結び眉間にシワを寄せた威厳のある表情の面は、

祝福の曲に合わせて庭上で舞った王仁の顔を象ったともいわれています。

破と急の曲のうち、急の中には「皇仁小踊」という、御即位の喜びを表した特別な舞の手法がありい。この曲は左方の「喜春楽」とともに、古くから東宮(皇太子)の冠礼(成人の儀礼)の時に必ず奏されていました。

〈長慶子(ちょうげいし)〉

平安時代中期の雅楽の名手、源博雅(みなもとのひろまさ)の作曲と伝えられます。

よく整った格式の高い曲とされ、舞を伴わないものの舞楽曲に分類される特殊曲です。

舞楽終了の際には、退出を促す退出音声(まかでおんじょう)として奏されており、拍子の早い舞楽吹(ぶがくぶき)で奏すことになっています。

1200年以上も舞い継がれてきた舞楽の様式美に感動

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます