春にようやくなりました・・・長くて寒い冬を乗り越えて・・・

春になると、桜がつぼみをふくらませて、暖かい陽気と共に一気に花を咲かせます。

考えてみたら、「彼岸花」もなぜか、時期が来るとあぜ道にその鮮やかな花を咲かせます。

四季の移ろいに柄にもなく感傷的になってしまいますけども

一方で、自然というものが、この世に生きるものすべてのDNAに植え付けたプログラムの妙を見る思いがします。

そこで、・・・っていうほどのたいそうな話でもないんですが・・・

「春にさく桜」の話にちょっとだけ似たような・・・似てないような・・・・エクセルの機能の解説です。

ある条件によって、書式(色とか太字とかセルの塗りつぶし)が変えることが出来ます。こうすると、見た目がわかりやすくなります。

性別が「女」とあったら、その人の氏名欄のセルを赤字で表現したり、どっちつかずの場合はセルを「どどめ色」で塗りつぶす・・・など

エクセルで「こんなことも出来る」という機能が「条件付き書式」です。

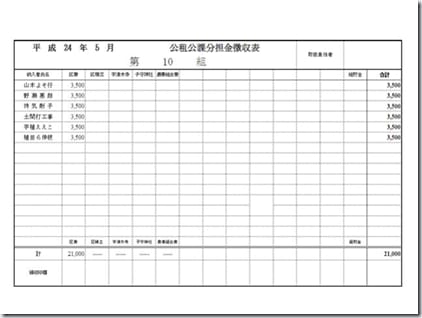

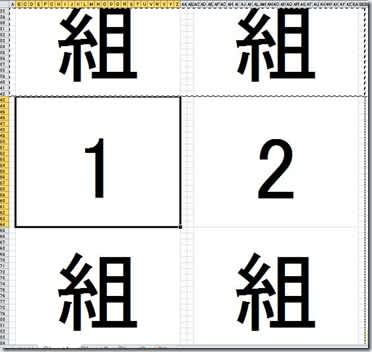

そこで、この条件付き書式というものの説明に・・・年度初めの「暇」に任せて、こんなもんを作ってみました。

パソコンで御祝やお香典の印刷といっても、市販の「ポチ袋」ごとプリンターにセットするんは、無理な話ですので・・・

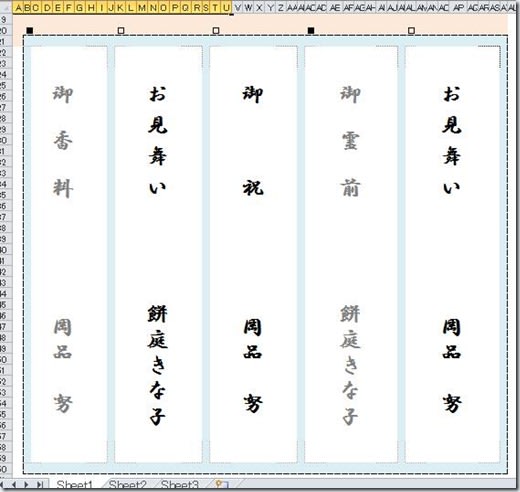

今回パソコンで作るのは、「祝儀袋」というか「香典」などの不祝儀の表書きにするエクセル版のぴらぴらした「付箋」のような紙切れです。

・・・・ただし、そこんとこは・・何かにつけて横着な僕のことですから、どうせ作るならと、祝儀、不祝儀をまぜこぜで作ってしまえというやり口と

結局、印刷するならA4版ですし、その都度端切れに印刷するのは、いかにも不経済ですので

こういうものは、いつなんどきいるかはわかりませんので、・・・そのときのために備えるつもりで

いっそ、何回か分を「作り置き」するタイプにしてしまいました。 ぎょうさん作り置くのもどうかと思うけども・・・

とはいうものの、「サークル」の名前をつけて発表するものですから、公開にあたっては、ちょっとだけ味付けをしています。

その中身はどうせなら、「祝儀」の時は、黒字でいいけども、「不祝儀」とりわけ仏事の場合には「薄墨」で・・というような仕上げを

自動的にやってみようというものです。たかだか表書きのシートですけど、こういうものにでも「こだわり」を持つのが作る楽しみです。

この仕掛けに、使ったのが「条件付き書式」というわけです。

ただし、簡単に見えても、実現するには、いくつかの仕掛けを用意しておかないと、そうは簡単にいきません。

そこで、シートの上半分にあらかじめ入力しておく「データ」を作っておくようにしておいて、

下半分くらいに「印刷範囲」を設定して実際に印刷する「付箋」部分という区分けをしておきました。

※およその話で恐縮ですが・・・それぞれの付箋を印刷後に切り取っていただければ、

この大きさでだいたい「祝儀袋」の大きさに相応してると・・・思うんですが・・・ひょっとするとサイズの調整が必要になるかもしれません。

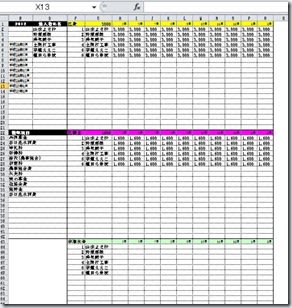

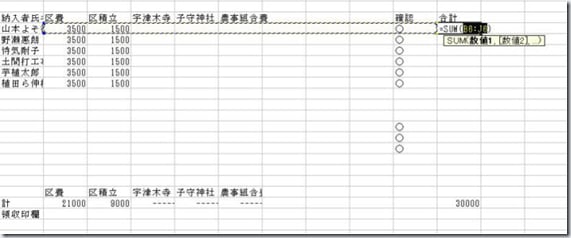

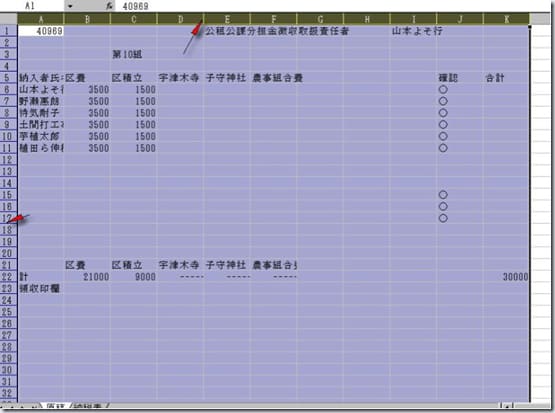

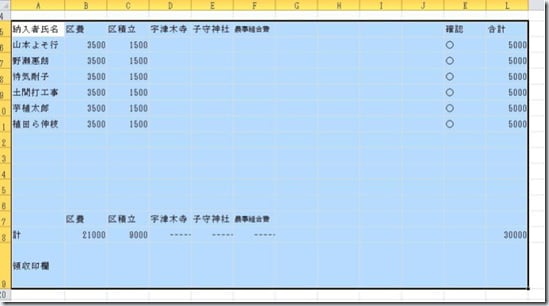

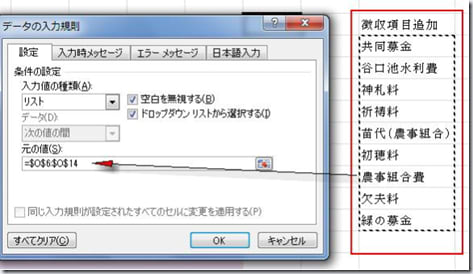

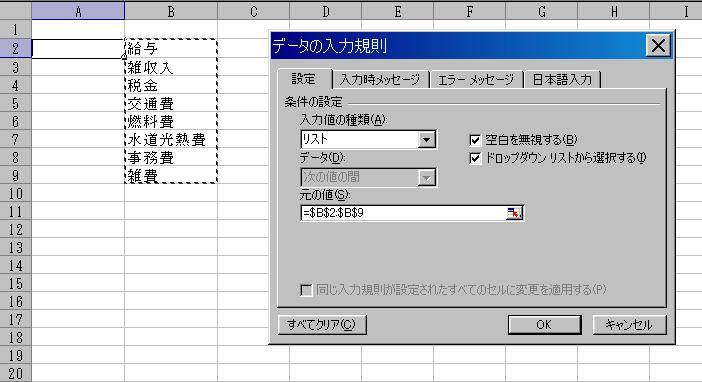

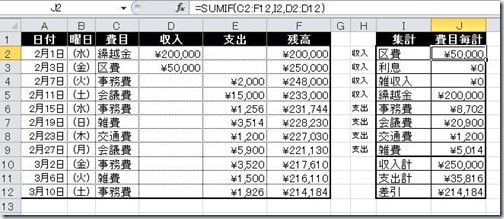

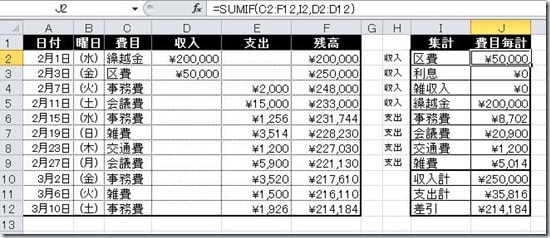

下図が、シート上部の「データ」部分です。

ここでは、表書きの「題目」の設定とその右側の欄に表書きに使う「名前」のリストを作成するようにしました。

上の図のように左側の「項目の設定」欄に、思いつくだけ入力しておきます。 あとで追加も出来ますし修正も出来ます。

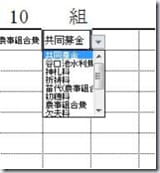

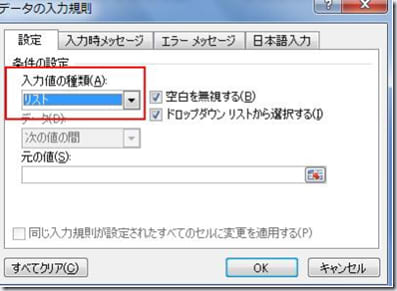

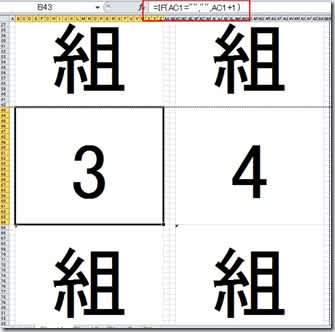

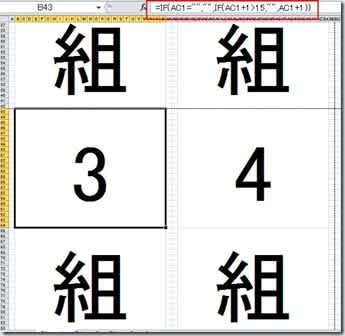

ただし、ここで第1の仕掛けがあります。「題目」の入力をしたら必ず、その右側の欄外で「弔事」なら”■”とし

慶事ならば”□”をドロップダウンリストから選んで、設定しておきます。・・・この目印こそが、今回の「隠し味」です。

この目印がないと、肝心の働きをすることが出来ません。・・・ここにも条件付き書式が働くように・・・試しに仕組んでおきます。

「■か□」で、入力した文字が黒字とか赤い字になるように設定します。

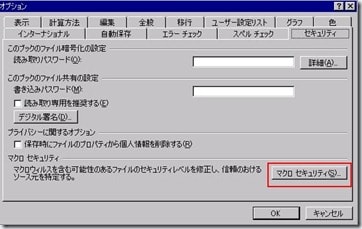

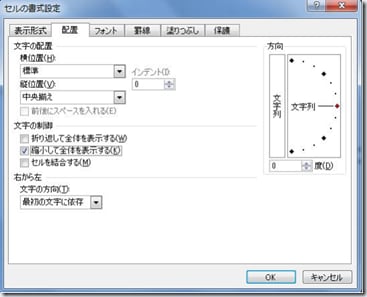

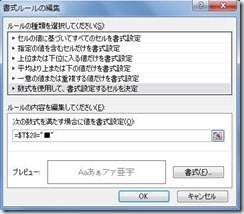

※説明に使う画面はバージョンによって異なってはいますが、手順には大差ないと思います。

まず、設定したいセルをクリックして選択しておきます。・・・・次に

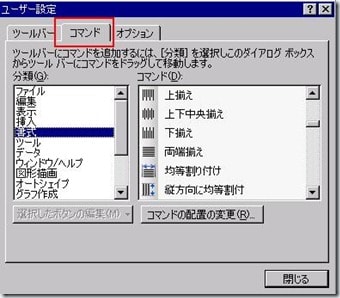

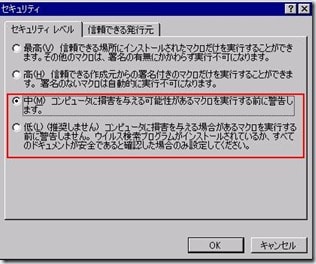

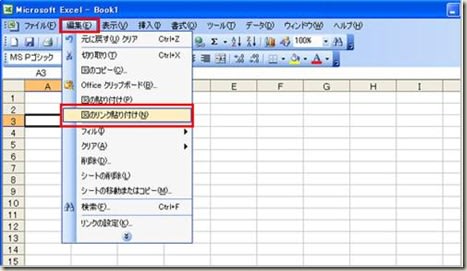

【EXCEL2003の場合】

メニューの「書式」→「条件付き書式」と進むと条件付き書式のダイヤログが出てきますので

今回の場合は、条件1の左側を「数式が」を選択して、その右側の数式を入力する欄をクリックして選択しておきます

数式と言っても、手で入力する必要はありません。条件のもとになるセルを数式なりにクリックすれば

自動的に作りあがる仕組みです。

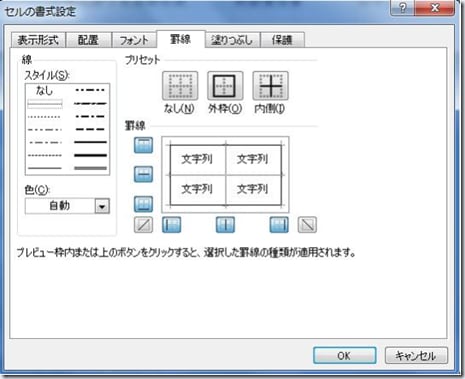

数式入力後の「書式の設定」はいつものダイヤログで行います。

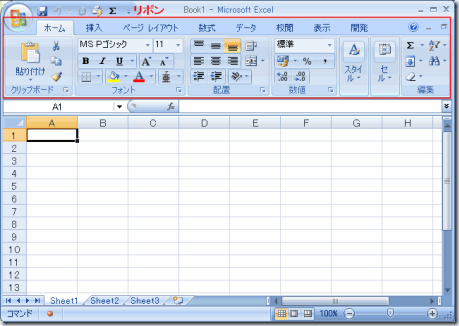

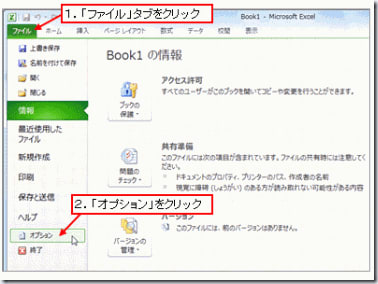

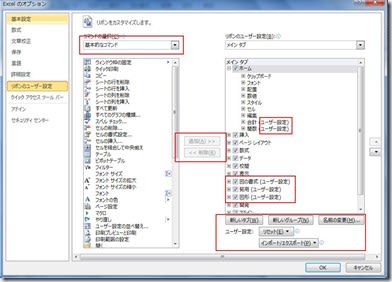

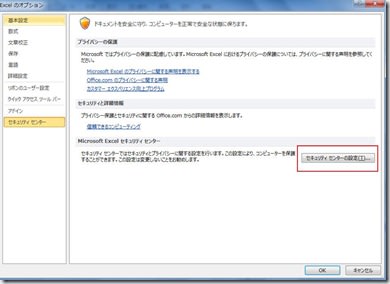

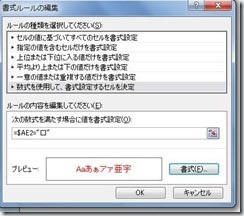

【EXCEL2007・2010の場合】

2003と同じような手順で設定したいセルをクリックして選択したら

メニュータブが「ホーム」になっていたら、リボンの中に「条件付き書式」がありますのでそこを選択します。

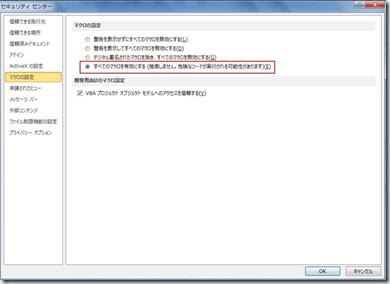

「ルールの種類を選択してください」とありますので、ルールの中から「数式を使用して・・・」を選んで、その下の「ルールの内容を編集してください」

に進み、同じように数式をくみこむ欄をクリックして選択します。

まず数式が完成したら、「書式」ボタンをクリックして、2003と同様に、設定したい「書式」を選んでOKを押します。

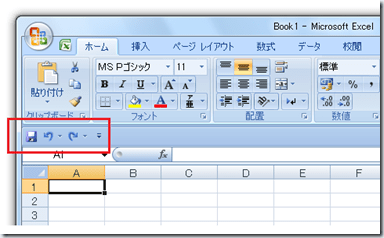

と、これだけの設定が出来れば、そのセルをコピーして、後は同じ内容を設定したいセルに、「形式を選択して貼り付け」→「書式」とすれば

条件付き書式のコピーができあがります。

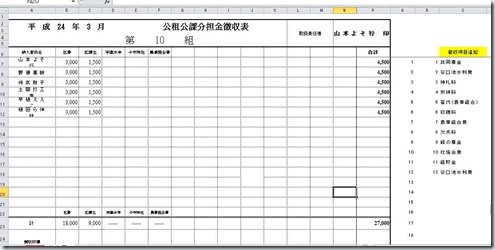

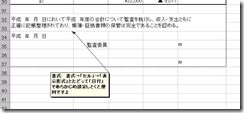

次にいよいよ印刷部の仕掛けですが・・・

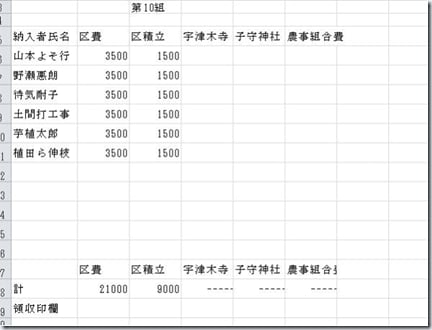

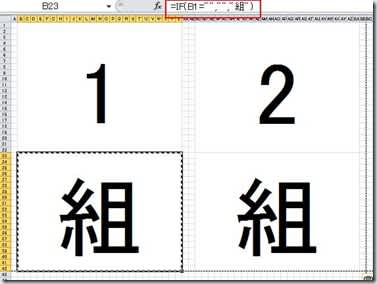

これには、下図のようにそれぞれの付箋の上にさっき設定した「目印」が欄外にあるのに注目してください。

ここに、マークがあることで、これに対応した「条件付き書式」をさっきの要領で、「題目」と「名前」のセルに設定すればいいのです。

もしも、マークが「■」だったときには、薄墨(灰色)の書式に変えるといった条件を設定します。

ただし、ここにも細工をしておかねばなりません・・・・題目を設定したら、そのお題目の横にある目印を

上のデータ欄から、もってくるようにします。・・・つまり検索値を「御霊前」とか「御祝」として欄外にはその項目を入力したデータ欄の横にある

マークをよみとってくるという仕掛けで、その後に読み取ってきたこのマークを基準にして「題目」と「名前」の欄を

薄墨にするか黒にするかの「条件付き書式」を設定するというような手はずです。

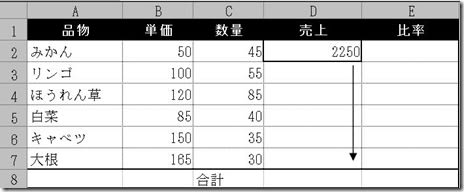

データからマークを読み出す細工には、VLOOKUP関数を使います。

VLOOKUP(ヴイルックアップ)という関数は、言い方からして、小難しくて

検索する値に対してある範囲から特定の値を抽出するという・・・中身もなかなか小難しい関数です。・・・が

その中身と使い方は、このブログ内の →「VLOOKUP関数」 という記事に書き込んでありますので

ここで書き込むのが面倒やし、記事の重複を避けたいので、そちらの方を参考にしてください。

・・・・・ここんとこが出来たら、もうしめたもので・・

後はさっきの手順で、上記の条件をそれぞれのセルに「条件付き書式」の形で仕込んで仕掛けは完了です。

後は、それぞれのパートで題目の選択と表書きする名前をそれぞれのドロップダウンリストから選び出せば

付箋はできあがります。

ただし、いよいよ印刷となるとデータの欄など必要ありません。インクの無駄ですので、シートの仕上げに、必要な部分だけを印刷するように

しておきましょう。それには・・・・印刷したい部分をドラッグして

「印刷範囲の設定」をします。すると下図のように印刷範囲が破線で表示されますので

確認のために、印刷プレビューを見ると・・・

こんな具合になります。

もしこんなもんでもお気に召せば・・・・下記のリンクをクリックしてダウンロードの上お使いください。

→ 「サークル版 祝儀・不祝儀の表書き」