いろんなCDから聴きたい曲だけチョイス(選び出して)自分だけのCDを作って

車や自宅のCDプレーヤーで楽しもうとすると、コレまでに述べてきたとおり

手元の音楽ファイルがMP3という圧縮ファイルであったりすると、そのままでは再生できないので変換しなければならず、

音楽CDから好みの曲だけをWAVというファイルに書き出したとしても(リッピング)

それを、音楽CDの規格であるCD-DAというファイルに変換しながら、書き込んで

最後にファイナライズ(書き込み禁止)の処理をせなあかんというような・・・

なかなか、やっかいな・・・初心者にはかなりハードルの高そうな作業を要求されます。

けれどもライティングソフト(DVDやCDに書き込むためのソフト)を使うと

こんだけのことをいとも簡単にやってのけることができます。

今回は、B's Recorder GOLDというソフトを使って、自分だけのベストCDを作る方法を紹介します。

※ただし、今回の例はB's Recorder GOLD9というバージョンを使いましたので、

お手持ちのバージョンの画面や機能とは、多少違った部分もあるかと思いますので、了解ください。

では、早速取りかかるとして、B's Recorder GOLDを起動すると、最初のメニュー画面が現れて、さらに

どんなことをするのかという「補助メニュー」が現れます。・・・もしも

この補助メニューが現れなければ、下記のメニュー画面の「補助」というボタンを選択してクリックします。

補助メニューは下図のような画面です。

今回のテーマの「ベスト盤」作成は、この「補助メニュー」の中にあります。

この中から「ベストCD」を選択すればいいんですが、・・・・その前に

補助メニューの画面右下にある「環境設定」を開いてみましょう・・・実はいろんなCDから

曲を拾い出そうとするときに、それぞれの曲なりに本来の音量が設定してあったりするので

こうした曲を集めて、一枚のCDにおさめる時には音量を均一にしておかんと曲の再生のたびに

音量ボタンをつまんで調整せなあかんような面倒も起きます。「環境設定」では、そうした

細かな調整をあらかじめ設定しておくことができるのです。B's Recorder GOLDの場合は

環境設定メニューの「音楽フィルタ」というタブに、そのメニューが仕込まれています。

初期設定では、「レベル調整」の欄が、音量調整効果となっていますので、問題なければ確認だけにとどめておいていいでしょう。

では、早速「補助メニュー」の中から「ベストCD」を選択しクリックします。すると・・・

まずこんなようなCDやDVDのコピーやリッピングの際の注意事項や、許諾条件についての

表示が現れますので、中身を読んだら「はい」をクリックして次に進みます。

そうすると、「音楽CDを入れてぇなぁ~」みたいなメッセージ画面が現れますので

お好みの曲の入ったCDを用意してパソコンのCD/DVDドライブに、曲の入った元のCDを入れます。

※「メディアのマウント」というのは、ディスクなどの周辺機器をパソコンに認識させ、

操作可能にすることですのでマウント中には、CDが違ったらゆうて、決して勝手に取り出そうとしないことです。

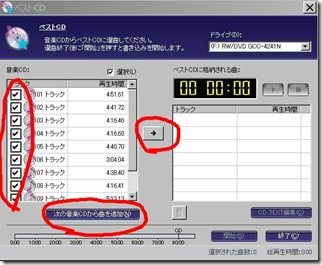

元の音楽CDの中身が読み込めたら、いよいよリッピング(曲の取り出し、選び出し)の作業画面になります。

画面の左側にあるのが、元になったCDの中身で、トラックというのは

一曲ごとの区切りを表しますので、抜き出したい曲(何曲目・・・何トラック目)かを指定して

コピーしたい曲にチェックマークを入れて、真ん中の矢印を押して曲を選択・抜き出しします

※右側画面のタイマーは、選曲した曲のトータル時間で、CDの場合は収録時間の限界は80分ですので

選曲には、このタイマーを目安にできます。  →

→

違うCDを読み込みたい場合は、左側下の「次の音楽CDから・・・」のボタンを押して、

同じ手順で、抜き出す曲を追加します。・・・選曲が終われば画面右下の「終了」ボタンを押します。

これで、リッピング、音楽CD形式への変換などの操作が終わったことになり、

あとは、もう書き込みの手順に進みます。

「ブランク(空白の)メディアをセットしてください」とうながされたら、さらっぴんのCDを ドライブにセットします。

書き込みの設定では、「書き込みのみ」を選んでおくと、余分な時間を節約できます。

設定ができたら「開始」ボタンを押して、できあがりを待ちます。

待ち遠しい気持ちもわかりますが、パソコンの方で、「カチャ」と自動的に取り出してくれますので

そこまで待ってください。・・・・後は自分なりに

ラベルマイティ使って、ラベルのデザインとプリントしたら、ちゃんとしたベストCDのできあがりです。

※それぞれのパートでの切り取り画面が見にくい場合は、個々の画面上をクリックしていただくと個々に鮮明な表示ができます。

ワードで文書作りをしている最中に、文章の中のある部分を強調しておこうと思いつき

太字に書式を設定したら、その次からは通常の文字でいいはずが

ご丁寧というか、むしろお節介にもその設定が引き継がれて、次々に太字にされて

イラッときた感じ、経験ありませんか・・・特にこのブログの記事なんか書き込むときに

しばしば経験します。そういうときには、「書式を設定」した文字の後ろにカーソルをおいて

「Ctrl」キーを押しながら「スペース」キーを押しますと、設定した書式が解除できます。

同じような話で、文書の表題にあたる部分は少し大きめの文字でバランスよく

強調したいんですが、その字高が何ポイントで16がええのか20では大きすぎるのか

フォントのところの数字をあれこれ試して、

気にくわなければ・・・何度も数字を入れ替えて四苦八苦している人を見かけます・・・

そもそも数字を変えて試すというのが、もっちゃりしたやり方なのでして

リアルタイムっていうのか、見た目で調整できたら話が早いわけでして

こういう時は、大きさを変えたい範囲をドラッグするなりして指定したら

「Ctrl」キーと「Shift]キーを同時に押しながら、片方の指でキーボードの「<」か「>」のボタンを押して見てください。

大きくなったり、ちっちゃくなったり???・・・できます。

「<」や「>」キーはどこにあるのかというと、たぶんキーボードの右下のひらがなの刻印なら

「ね」と「る」って書いてあるボタンです。

「Ctrl」キーっていうのは、よく使います。

フォルダに入ったファイルなどを全部選択したいときは、いちいち、ドラッグせずに

「Ctrl」+「A」で全部選択ですし

「あっしまった削除してもうた・・・・」とか操作を失敗したと思たときは・・・慌てることなく

落ち着いて「Ctrl」+「Z」で直前の操作を取り消せるのです。

どんな場合でも、印刷しようと思ったらメニューから「ファイル」→「印刷」を探し出してたどっていかずとも

「Ctrl」+「P」で印刷メニューがぱっと現れます。

こういうのがショートカット(近道)キーの便利なところで

何回も繰り返して使い込んで、身につけていくと

ちょっとした手間に思うことが、解決できます。

もったいぶってるわけやないけど・・・音楽CDやDVDの編集の前に

まだ「予備知識」のご託を並べるのも気が引けますが・・・言うとかなあかんことが

もうちょっとあります・・・音楽やら動画などの映像をPCで編集して CDやDVDに書き込む際に

PC以外の一般的なプレーヤーなどで再生できるメディアにするためには、

デジカメで撮った写真や作った文書や表をメディアに保存する時のように、えいやって感じで

データをドラッグして書き込めたらええんやけど、そうはかんたんにできません。

音楽や映像をPCで再生するのなら、そんなやり方でも可能なわけですが、PCで編集した上で

地デジのためにはり込んで買った「ジョウトー」のテレビやCDプレーヤーで再生するとなると

途端に難しくなってしまいます。

基本的にデータをCDやDVDに書き込むためには、いったん目的のファイルをパソコン側の

HDD(ハードディスク)に取り込んでおき、それをPC側のCD/DVDドライブを使って書き込む作業になります。

DVDの複製を作るときも音楽CDを作る場合も、そこんとこは同じ手順に変わりがありません。

ただ、あらかじめできあがったCDやDVDから個別にファイルを抽出する作業が加わります。

こうした目的のファイルを取り込む作業のことを「リッピング」・・・掻き出し・・・まるで爪をたてて荒っぽく

抜き出すような英語が割り当てられているんですが ・・・

リッピングする際にも「コピーして貼り付け」てな一本調子なやり方では、うまく抽出できずに目的が達成できません。

音楽ファイルの場合は、WAVといって音質を損なわない形式で取り込まなければならず

市販のDVDの動画を取り込むときには、単に映像ファイルだけではなく、音声・字幕などのファイルも

関連づけて取り込まなければ、結局ちゃんと再生ができないのです。

したがって、こんな場合にはディスクイメージ(ISO形式)の形にして取り込むのがコツになります。

こうした「ファイル形式」というものの理解も欠かせないし、手順を踏まないと失敗の元になります。

ところが仮にファイルがなんとかPCに取り込めたとしても 容量という問題が生じます。

一時的にせよ、取り込まなければならない音楽やとりわけ動画のファイルとなると

そのファイルのサイズたるやデジカメの比ではなく、ちょっと前の40Gや80Gの容量のパソコンでは

あっという間にHDDがあふれたり、時には容量が足りなくなることもあります。

こういう場合には、時にはHDDの換装とか増設とか

あるいは外付けのHDDを購入して空きスペースを補うなどという余分な努力とコストを強いられるのです。

パソコンで扱う「音楽」というのは、音声ファイルの一種で、通常の文書やデジカメの写真データとは違っています。

コレをPCとは違う一般的なプレーヤーで 再生するためには、

データを保存するときとは違って音声ファイルを書き込んだ後にCDそのものに「ファイナライズ」という処理をして

あとから書き込みできなくしてしまわないと、一般的なプレーヤーで再生することはできません。

またDVDというCDを超える容量のメディアが登場して久しいのですが、

確かに容量の面で標準画質で2時間程度のビデオが収録できるDVDはCDに比べて大きく用途が広がったのですが、

それでも、実は今時よく聞く「ハイビジョン」画像を 保存できないのです。

できないというのは言い過ぎだとしてもハイビジョン化された映像ファイルの大きさから

できたとしても30分程度が限界でしょう。

それに対応して登場したのがAVCHDとかブルーレイです。

・・・・中には家電店がすすめるままに、「ブルーレイ」とやらを買い込んだ方もおられると思います。

それはたぶん今後ブルーレイでないとハイビジョン画像が書き込めないというお題目があったからなのですが・・・

ところがブルーレイを扱えるパソコンとなるとまだまだ希少な気もします。PCで編集するなると

使える人よりも使えない人の方が多いということになります。

それよりも何よりも、CD/DVDをある意味「データ保存」としてではなく

編集したり市販DVDのバックアップやベストCDを作って、そおれなりに楽しもうとする時に避けて通れないのが

「著作権」という問題です。たとえ私的に使おうとしても、実際は法に触れて違法になることもあります。

今時の地デジ騒ぎに隠れていますが・・・地デジに代表されるようにテレビのデジタル化が進むと

見ている画質は格段に進歩して、画像のきれいさが倍増しています。こうなってくると以前のように

気軽にビデオで録画してダビングして誰かに渡してあげるなんてことは

大いに著作権に触れますし、ここのところが映画配給会社などが特にこだわった点なのです。

地デジの放送が以前のようにかんたんに録画・ダビングできるのなら世の中に「海賊版」があふれてしまうのです。

市販するDVDの意味そのものを失ってしまいます。

そこで、地デジで配給される画像には、テレビで放送する段階で、すべて事前にコピーできない保護技術が施されることなりました。

テレビに付属させたHDDに録画データとして保存されたとしても、気安くDVDなどに何度もバックアップはとれません。

テレビのHDDに録画したデータをDVDやブルーレイでダビングする場合は、書き込みの失敗を含めて

9回までは許されても10回目のダビングで自動的にHDDに保存していた映像データが消去される仕組みです。

10回目に消え去るということをさして、「ダビング10」とよばれるコピーコントロールがかけられているのです。

こうした保護技術には複製を禁じるコピーコントロールの他、アクセスコントロールというような

リッピングすらできないDVDの中身のファイルに触ることを規制するいわゆるプロテクトが事前にかけられています。

こうしたプロテクト(保護や制限)をはずさんと、完全な複製はできませんがたとえ私的な使用だとしても

それを勝手に外すだけで、いまの著作権法では禁じられており、違反行為と見なされる場合があり

こうした制約は、今後ますます厳しく制限されるとも思います。

いやはや、予備知識といっても、まるで「コピーするな」といわんばかりの

言葉の羅列に聞こえますし、ある程度の知識がないとできひんようにも聞こえますが ・・・そうではありません。

個人的に楽しむことは許されて当たり前やし、せっかくPCという道具があるのに使わない手はないのです。

実は、これらを克服するには、「ライティングソフト」という書き込みそふとという強い味方があります。

万年初心者を自認するものでも、使い方を知っていれば、案外簡単にこれらの手順をやり遂げてくれます。

むしろ、知ったかぶりして生半可な理解のまま、わざわざ遠回りにフリーソフトのいろいろを引っ張り出して

あれやこれや失敗を重ねるくらいなら、お手軽で安全なやり方だと思います。

では、次回の機会には、「ライティングソフト」を使って意外に簡単に

ベストCDを作る方法について特集したいと思います。

音楽CD」の作り方、DVDのコピーと再生とか ブルーレイの機器はどんなんがええのとか・・・

というような、いくつかの問い合わせがありました。

パソコンのデータなんかを保存するのに、よくCDやDVDを使うことがあっても

音楽や映画などの特別な用途に合わせて、その種のCDやDVDを作るには手順も方法も違ってくるし

正直、僕自身それほど頻繁にあることではないので、詳しいわけでもありません。

ただ、こうした種類のものは、ある程度の知識と操作が必要になってきます。

前にも書き込んだようにWindowsXPでは、標準の機能としてCDの書き込みができてもDVDには対応しておりません。

従ってこれらのことを「かんたんにやろう」とすれば、ライティングソフトとよばれるCDやDVDに書き込むための

ソフトの力を借りるのが、手っ取り早いし、操作がわかれば比較的初心者でも容易にできるはずです。

・・・その前に、「メディア」のことをある程度わかっていないとハナシが前に進みません。

一口に「メディア」言っても、その意味は大きすぎるほどですが、

本来の意味は、情報やデータの伝達とか保存に使われるものであったり、機器であったりの「媒体」を指して

よく耳にするようにテレビや新聞・雑誌の類もその中に含まれますけども

パソコンに限って言えば記録媒体である、古くはフロッピーであったり、USBメモリ、SDカードなどの

フラッシュメモリやCD・DVD、最近ではブルーレイなどの光ディスクを言います。

音楽CDや、ビデオの編集に入る前の段階として

この「光メディア」というもの特性や種類の中身を知っておかないと失敗することがあります。

CDもDVDもブルーレイも12cmの円盤状の媒体で、記憶層とよばれるとこにレーザあてて

それをそれぞれの機器で読み取るというような理屈までは、見た目も似通ったものに思えますが

実はそれぞれにそれなりの意味を持つ種類があって、

扱い方や保存の方法が違ってくるので、メディアを選ぶ段階で注意しとかなあきません。

CDだけでもCD-Rと書き換えが可能なCD-RWという2種類があるのに、

DVDにいたっては、DVD-R、DVD-R DL,DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM

などと7種類の違ったもんがあって、ブルーレイですらBD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、BD-R XLの

5種類があるので、覚えるだけでもやっかいなハナシやし、そもそも間違う元でもあります。

記憶できる容量も様々で、書き込みたいデータの大きさによって、使い分けする必要も生じます。

CDは、およそ700MB(0.7GB)の容量のデータを保存できますし、

DVDの場合 一層と二層というように記憶層の種類によって異なりますが

4.7GBから8.5GBの容量まで記憶できます。

ブルーレイにいたっては、それが25GB から果ては

100GB までと大きくて、パソコンのハードディスク丸ごと保存できるほどの大きさです。

だからといって、大きければ「大は小を兼ねる」というわけでもありませんし

CD-RやDVD-Rなんかは1枚30円から50円程度で市販されているのですが・・・

値段が高ければ高いほどいいというのでなく、

CD-Rではなくて わざわざ「この際、はり込んで高い方のCD-RWを買い込んどこ」などと思いついても

結局、書き換えが可能なために、かえって、肝心の用を足さないことがあります。

あるいは自分の持ってるパソコンやレコーダの機能を知らずに

DVDのように何種類もあるメディアを間違って買ってきて、調べてみたら対応できる機能を持っておらず

使えない種類だったと言うことになったら、それは無駄遣いの何もんでもありません。

とりわけDVD映画のバックアップをとろうなどと考えるときには、容量を考えた時に

2層ディスクでないとあかんという場合もあって、事前にこうしたことを下調べしておかないと 「次へ」進まないんです。

お手持ちのパソコンのドライブの機能は、たとえばドライブのベゼルという開閉する蓋のところの

ロゴなどでもわかりますし、説明書などを見たり、マイコンピュータを右クリックで開き

プロパティ→「デバイスマネージャー」を選択し、その一覧の中から該当するドライブを選び

またまた右クリックで「プロパティ」なり確認するか

その機種名でネットを検索するかで調べることができます。

自分のパソコンについているCDやDVDなどの「ドライブ」がどんな機能を持っており、どんな種類の

メディアに対応しているかぐらいは、必ず知っておかないとあかん情報ですよ。

ただ、パソコンを使ってやる場合は現実にはたいてい、一番安いCD-RかDVD-Rでことが足りると思います。

幸いにもスーパーマルチドライブといわれるものではないとしても

書き込み可能なドライブならもれなく、CD-RやDVD-Rには対応しているので、心配したもんでもないでしょう。

次にメディアの特性についてのことなんですが、意外に誤解している人が多いことにも気づきます。

CD-RWとかDVD-RWという風にメディアの符号に「RW」というのが書き換え可能という意味で

それに対してCD-RとかDVD-Rというのが「一回こっきり」と区別されている人がいます。

RWとは「ReWriterble(リライタブル)」の略称なんで、「何度でも書き込んだり消去したりできる」

という意味を表していますので、間違いはありませんが

CD-RのRは「Recordable(リコーダブル)」の略で一度書き込んだデータをRWのように

書き換えたり消したりはできませんが、容量が許す限りの範囲で「追記」することができます。

書き込んだら「一回コッキリ」と言うことはありませんので、思い込みは禁物です・・・

ですからCD-RやDVD-Rというのは、書き換えに対して「追記型」と言うのが正しいのです。

あえて、書き込みをできないようにするには、パソコン側からの操作によって行い

この処置を「ファイナライズ」とよび、CDやDVDに追記できない状態にします。

実は、パソコン以外のCDやDVDプレーヤといったごく一般的な機器ではこうしておかないと

再生できないし、せっかくのメディアの互換性が失われてしまいます。

音楽CDの場合はまさにこの処置をしないと、他のプレーヤでは機能しないんです。

そして、大切なことは「著作権」の問題です。コピーしたりできるようになっても

決して商用や金銭のやりとりをすることは、明らかに法律違反ですのでくれぐれも

取り扱いには、コンプライアンス(法令遵守)の意識を欠いてはいけません。

たまに聞かれる話ですが・・・

店頭でCD-Rを買いに行くと普通のCDやDVDの-Rの他に音楽用とか録画用のCDーRやDVD-Rがあって・・・

値段が3倍もするけど、どこがどう違うのかと聞かれることがあります。

コレもよく注意しているとわかるんですが・・・

売ってある場所が違っていることがわかります。実は中身は全く同じものと考えていいのですが、

この音楽・録画用というのは法律で規定されている「私的録音録画補償金」というのが

あらかじめ値段に上乗せしてあるので、割高になっているのです。

法ではたとえ私的利用であったとしても著作権にたいして 「補償金」を支払う義務があって、

そのために個人個人が、いちいち払い込まずにすむように価格にその分を加える形で値段が設定されて

普通のデータ用のCD-Rより割高になっているのです。

ただしこの場合厳密にいうと、政令で定めた一般的なレコーダなどの機器がその対象で

パソコンについては 対象から除外されているようです。

ここまでの話でもメディアの種類、光学ドライブの機能、容量、対応の状況、編集する内容など

事前に知っておくことが多いことがわかります。

その上で、今度は自分のパソコンにインストールされているライティングソフト(書き込みのソフト)

がどんな機能を持っているか、書き込みの速度はどうなのかも知っておかんとあきませんし、

さらに付け加えるとこうしたメディアに書き込むためにはデータそのものを一旦パソコンのハードディスクにデータを

取り込んだ上で、書き込むという手順になりますので

パソコンの能力の大半を使うことになります。したがって、こういった作業を行う際には

よほどの高性能のパソコンでない限り、パソコンで他の作業をしながらということはせずに

書き込みに専念するのが賢明です。

さらにいずれ、書き込む対象のファイルの形式:いわゆる拡張子なるものもある程度わかっていないと

理解が進まないことが起こってもきます。

以上あれやこれや思いつくままに書き綴って見ましたが、下準備の段階でこんだけあるのかと

尻込みもしそうですが・・・・こうしたことを乗り越えて音楽や録画ができるようになると

格段にパソコンの幅が広がります。

日本代表のように自信をもって、あきらめず、前向きにチャレンジしてみましょうや

らぁらららぁ~・・・♪泣きながらちぎった写真を、手のひらにつなげてみるのぉ~♪

ホわーっとしたイントロとその歌の始まり聞くだけで、

僕らの世代の誰もがアタマの中があの頃の記憶を呼び覚まされるほど

このユーミンの歌は、僕らの時代を飾るスタンダードの一曲です。

今更、哲学的なこと言い出しても、一笑に付されるかもわかりませんが・・・

人生とは後悔の繰り返しです。あのときにあぁしといたらよかった・・・あんなことせなんだらよかったのに

なんで、あんなことゆうてしもうたんやろ・・・なんで、あんなこと信じたんやろと

あの道を曲がらなければ、もっといいところにたどり着いたんやろと・・・思えばキリがありません。

そして、「あの日にかえりたい」・・・気持ちにセンチメンタルになってしまいもするのです。

けども、それを運命などとたいそうに言わんでも、あの角を曲がったからこそ、ここに

今ある自分があり、あそこであぁしたからこそ、こうしている自分がいて

それは誰のせいでもなく、自分の責任でもあり、苦あればこその今の「楽しさ」を感じることができ

悪いことの裏返しに、いいことの大事さを学ぶことができたのです。

「あの日にかえりたい」気持ちもわかるけど、今更取り返しもできないわけで

あの日に帰るのではなく、これからの日をどう生きるかに切り替えて

結局、後悔なんかしてる間に前向いて、間違ったとしても

それをどう正して行くのかを考えて、

「仕方ない」のではなく、「仕方」をどうにかして見つけ出さなあかんわけです。

・・・えらいわかったような、エラそうな前ぶりでしたが・・・

これほど哲学的に物言いした舌の根も乾かぬままに

・・・ことパソコンに限っての話なんですが・・・

実は、「あの日にかえりたい」なら帰れるし、かんたんに「取り返し」がついてしまう方法があるんですわ・・・

WindowsXPには、何かOSにトラブルが起きた場合でも、

システムの設定をトラブルが起きる以前の状態に復元してくれる「システム復元」機能が搭載されています。

この機能は、OSを再インストールする方法とは異なり、

作成した文書や表計算などのドキュメントや、電子メールといったいわゆる「データ」を失うことなく、

安定していたシステムの状態に戻すことができます。

元気だった「あの日に帰れるんです。」・・・あかんようになったらリセットできるなんて

これほどコンピュータ的なことはありません。・・・味気ないほどに・・・けれども

パソコンならではの、とっておきの手ではあります。

パソコンのトラブルや変調の他に、最近ではこんな事例がありました。

とあることで、お困りなかたから突然の案外切羽詰まった電話をいただきました。

この際は、あえて、名を伏せなければなりませんが・・・

ある特殊な・・・見てはならないサイトを見ていたら・・・・あとで

「料金をお支払いください・・・もし期限内にお支払いいただけないのなら・・・法的手段・・・」

などという画面が頻繁に出てくるようになったという慌てぶりようです。

これは「大人のサイト」にありがちな不正請求の類で、いわゆる「ワンクリウェア」なる

スパイウェアもどきのソフトウェアが、サイトのどっかのバナーをクリックしたキッカケに

パソコンに侵入したと考えられます。この種のソフトの駆除は、フリーのメンテナンスソフトで可能ですが

実はなかなかやっかいな作業で、あの難しい「レジストリ」の掃除までとなると、ちょっとやそっとの知識では

残念ながら、完全な駆除ができそうにありません。

・・・ちょっとした好奇心が生んだありがちな話ですが・・・あのときに、そんなサイトに行かなければ・・・

後悔先に立たずですが、こういう場合も実は、手っ取り早い話

システムの復元を使って「あの日に帰る」ことで解決できます。

XPに搭載されているこの「システムの復元」という機能の特徴に、

XPが起動している間中、使う人が意識せずとも、ずっと動作しており、

アプリケーションをインストールした際に起きるシステムの変更や、

アプリケーションによって作成されたファイルなどへの変更も監視しています。

復元するための情報は自動的に毎日記録されているので、

いちいちバックアップなどの設定をする必要もなく、

簡単に正常に動作していた日の状態にまで復元することができます。

そのうえ、ことはシステムだけの問題ですので、新たに保存した写真や文書などのデータは

「あの日に戻って、消え去る」ということはありません。

では、もったいぶっとらんと早速話の手順に入りましょう。

『システムの復元の手順』

[スタートメニュー]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]

-[システムツール]-[システムの復元]の順にクリックします。

右側の「コンピュータを前の状態に復元する」をチェックして、「次へ」をクリックします。

すると上図のようなカレンダーが出てきますので、身に覚えのある日より前にさかのぼって

カレンダーの中から「帰りたいあの日」を選んで選択します。

※ただしどんな日にも帰れるわけではありません。太字で表示された日がパソコンが

復元ポイントを作った日ですので、太字の日の中から、適当な日を選んで

「次へ」押します・・・と

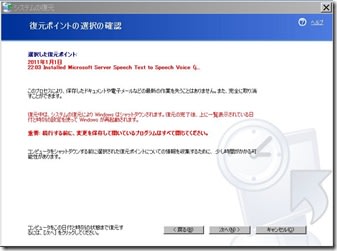

上図のような画面になって、よく熟読し納得できたらさらに「次へ」をクリックします。

くどいようですが、もとに戻るのはアプリーケーションやドライバなど

システムに関わるソフト本体が前の状態にもどって、インストール以前の状態などに

戻ってしまうのであって、その後に保存したとしてもデータはちゃんとデータとして変わることはありません。

システムとデータは根本が違っているのです。

すると、下のような画面に進み

しばらくしたら

「復元は完了しました」という画面に変わります。

これで、元気だった「あの日」にちゃんと帰ることができました。

あの電話いただいた某さんも、この手でとっとと「復元」して

あの忌まわしいメッセージ画面の駆除をお願いします。

某さんに限らず、セーフモードでも解決できないトラブルに見舞われたとしたら

何かのせいで、何かのトラブルに見舞われたと思ったら、システムの復元してしまうというのも一つの手段です。

これは、くれぐれもパソコンだけの特典で、人生は絶対にこうはいきません。

後悔は先に立たないのですが、はじめから完全を求めて何もしないことが

ええことでもありません。やってあかなんだら、あかなんだ時に考えるのも一つやし

転ばぬ先の杖を用意して、備えるのもよし・・・とにかく前向いて行くことこそが第一ですわ

使い慣れているうちに「そういうもんや」って思い込んで、

結構まどろっこしいやり方していることがあります。

考えてみれば、えらそうにいっかど、わかったような顔してる僕自身が

どれほど、パソコンのことわかってるんやろかと・・・今更ながらに気づきます。

わからないことの方が、わかってることの数よりはるかに多いことに・・・・

ワードなんて、たいていメニューのどこかに機能が仕込まれているんで、

一つ一つの操作をいちいち覚えていなくても、何とかなるわという思い上がりで

やがて、ワードを使うことが苦手になって、縁遠くなりました。

ちょっとしたエッセンスがわかってたら、もう少し、なじんでいたかもわかりません。

そこで、再び基本的なおさらいの意味を込めて、

文書の作成の効率をあげるためにショートカットキーを利用する「基本技」の紹介です。

『文字サイズの変更』

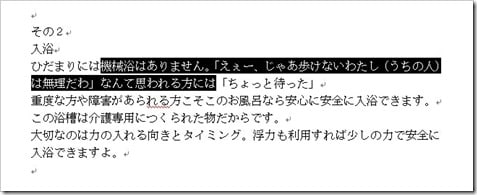

たとえば下図のような文書入力が、やっとこさ終わって、最後に文の修飾して文書を整える段階で、

下図のような場合、表題部にあたる「デイサービス ひだまり」という部分を印象づけるために、文中よりは

大きなフォントを使って、「強調」しようと思ったときに、皆さんは、どうしたはるんやろ?

以前の僕なら、間違いなく機械的に、該当部分をドラッグしたり、あるいは

前の記事にも述べたように、左の余白部分をクリックして下図のように選択したら・・・

フォントの表示されたバーのところの「サイズ」をクリックして、字の大きさを繰り返してあれこれ変えてみるか、

中には、もっとご丁寧に、メニューの「書式」→「フォント」と進んで、サイズの数字を変更をして

試行錯誤する人もいるのだと思いますが、この方法では・・・サイズ設定ごとに

見た目を確認して、気に入らなければ、何度も同じ手順を繰り返すことになって

その分だけ時間をかけています。操作が間違ってるということではありませんが・・・・

・・・こういう場合、作る側が求めているのは

フォントのサイズの「数字」が適当なのかどうかという話ではありません。

要は「見た目」や「見栄え」がええか悪いかの話です。

そこで、

上の図のように該当する部分が選択できたら

「Ctrl」キーと「Shift」キーを同時に押しながら、キーボードの「<」と「>」(ひらがな表記の「ね」と「る」のところ)

を使って、拡大したり縮めたりができて、その場で見た目の調整ができます。

ちょっと試して、覚えておくと重宝します。

『誤変換と再変換』

サークルでよく見かける「風景」に、何かのトラブルを尋ねられたときに

近寄って、相手さんのパソコンに「それじゃ、何か入力してみて・・・」と言ったところ

半角英数の文字入力を求めたんやんけど、たまたま直前の入力が「ひらがな入力」モードであったため

「ほがほがめらら・・・」みたいな訳のわからん日本語入力になってしまったとします。

もちろん、自分の操作をじっと見られている緊張感もあるんでしょうが、

とりわけよく言われる「ミスを恥と考える」日本人の特性と言う形でとりだたされるように・・・こういう場合に

ほとんどの人が、その「失敗」を「失態」と感じて大慌てで、その部分をDelete(デリート)して

削除して、「半角英数モード」に変えてから、打ち直すという選択をします。

・・・確かにパソコンの画面に表示された文字は、違っていますが・・・

実はこの時点では「ミス」とか「失敗」などではありませんちゃんと、入力はしているのですから

ただ思ったように表示できていないと考えるべきなのです。・・・・こういう場合は慌てずに

「F10」というキーボードの上の方のキーを押してください。

そもそも「ひらがな入力」のモードにして、文章の入力をしてる時に英数の文字を混在させたいとき

わざわざその箇所にきたときに、「半角英数」に切り替えて、入力後に

「ひらがな入力」に戻すという丁寧な作業が当たり前と思って習慣づけている

人もおりますが、慣れればええというものの、こういった繰り返しの操作も時に煩わしく感じて

いやになったりしてしまいます。

こういう時は、下図のように文中で英数字を入力したい箇所で最初の文字だけ「Shift」キーを押すと

部分的な「英数」入力ができます。・・・たまにこんな手間な操作を見かけることがありますので・・・・

老婆心ながら書き添えておきます。

また打ちこんだ文書を読み返してみたら、下図のようにつじつまの合わない「誤変換」に気づくことが

大いにあります。

こうしたときにも、多くの人が、たどたどしくそこの部分をドラッグして、丁寧にも

「削除」して、改めて入力し直し、変換しなおすという操作に走りがちです・・・

決して間違ってるわけでもありませんが、そうしたことによって余分な文字が消え残ったり

あるいは、必要な部分が削られたりしたり、見直した上にまた見直さざるを得ない羽目にもなり

時間がかかって、能率が悪いやり方になってしまいます。

こういう場合は「再変換」という機能に頼ればいいのです。

該当する語句の前で、クリックして「語句」の選択をしたら

キーボードのスペースキーの横にある「変換」キーを押すか、

あるいは「右クリック」してメニューの中の再変換を選択し、正しい変換に直します。

達人の域まで到達するのは、険しい道のりですが

こんなちょっとした操作を知っておくことで、ちょっとした山ぐらいを乗り越えることはできそうです。

いくつになっても年があらたまると、気持ちをリフレッシュして、

何かしら 見直したり、やってみようと思うことがあって、365日のただの一日ではなく

正月はそういう意味で区切りがあって、気合いが入り直します。

雪は、年末から降ってはやみ、やんだと思ってもまた降り始めて

消え残ってた日陰(ひしろ)の雪にまた一段降り積もりました。

景色の中にどこかに白い雪が消えません。今年の冬は雪が多いというのもどうやらホンモノみたいですね

こういう時は、どうしたって「お外に出たい」気持ちを押しとどめます。

そんな時に仕方なく開いてみるパソコンのお話です・・・・

よく聞く「何事も基本が肝心」という使い慣れた言葉は、おそらく誰もがうなずく「格言」ではあるのですが

これほど実際のところ、身につまされる言葉もありません。

パソコンに慣れてきたと自覚するようになればなるほど、「基本」がおろそかになっていたり

基本そのものを無視してきたことに気づかされます。

よく使われるワードの中にいくつかを探してみましょう・・・

『文字列の選択』

文章の中のある一部分の言葉などの文字列を、修正したりあるいは削除するときに

そこのところをドラッグして選択しようとすると、マウスの操作の微妙な動きができなくて

ちょっと行きすぎたり、一文字足らなんだりして、「イラッ」とさせられるのは

年のせいばかりではありません。・・・確かに下図のような文中の一部分を選択する方法は、マウスで

ドラッグするというやり方で、できるし間違いでもありませんが、基本の技としていくつもあることを

忘れてしまったり、そこのところを「とばして」しまっていることに気づきます。

文中の中の「単語」などの語句単位で選択するのには、その文字列の前で「ダブルクリック」すると

選択できる「技」があります。・・・試しにやってみてください。

実は多くの人が、文や段落、行の単位で選択するのに、文中をマウスでドラッグして

反転させて、「確定前の状態」に選択するものだと思い込んでいます。

ところが、意外なところに、便利な方法が仕込まれているのです。 それは文中にはなく

ワードの画面の左側の「余白」部分です。試しに、下図のように左側の余白部分に

マウスカーソルを置いて、クリックすると、カーソルの真横の一行が選択できます。

ものは試しに、「ダブルクリック」したら、段落単位に選択できるし

3回続ける「トリプルクリック」すると文全体を選択することになります。

さらに文中ではなくて、余白部分にマウスカーソルを置いて、ドラッグすると

複数行が選択できる仕組みなのです。・・・文の選択が、文の中にだけあるのではありません。

ショートカットキーを組み合わせて使うと、さらに便利が増えていきます。

文書の中の文中の頭のところで、Ctrlキーを押しながらクリックすると

区点「。」までの文が選択できますし、

今度は下図のように、句読点や改行位置などの区切りではなくて

好きなところから、好きなところまでを選択するのには、まず始点をクリックして

終点のところで、Shiftキーを押しながら、クリックします。

もっとおもしろいやり方もあります。

Altキーを押しながらドラッグすると、思うがままの部分を選択することも可能です。

こうした基本的な機能や方法を繰り返し使って覚えておくと、

文の編集の際に感じるストレスを軽減できると思います。

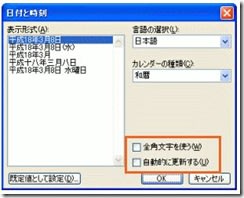

『日付の入力』

今までに作った文書を使い回して、ちょっとの修正を加えて作り直すというのが

パソコンで文書を作る最大の利点です。そういう意味でデータは財産だと思うのですが

誰にも経験があると思いますが、多くの間違いやミスが「日付」のところで起こりがちです。

これは、「慣れ」からくる一つの思い込みで、たとえば今日の日付の「平成23年1月10日(月)」

を文のように、一から入力してしまうクセがついているので、勘違いで日付や曜日を間違ったり

あるいは、そこんとこを修正するのを忘れて、印刷したり提出して後で間違いに気づいたって羽目に陥ります。

ワードでは、日付の入力は、別の機能として存在しています。

日付を入力したい位置をクリックしておき

メニューバーの「挿入」→「 日付と時刻」を選択します。

すると下図のように左側に、今日の日付を表示した

「表示形式」が現れるので、その中から好きな形式を選択します。

この際に右下の欄で「自動的に更新する」というところにチェックを入れて

文書を保存しておくと、この文書を開くたびに「今日の日付」に自動的に更新されます。

ただ、日付が文書を開くたびに更新されることが必ずしも便利なこととは限りません。

FAXの送付状なんかには重宝しそうですが、そのときどきの資料として保存しておく必要がある文書に

設定してしまうと、開くたびに日付が更新されるので、いつの文書なのか わかりにくくなり、おすすめできません。

そこで、今日の日付を入力するのを、IME(日本語入力)の機能を使うのも、一つの方法です。

たとえば日付を入力するときに、とりあえず「へいせい」とだけ入力して

「変換」ボタンを押すと、「・・・今日の日付を・・・」と聞いてくれます・・・ 今日の日付になっているのを確認したら

そこで「Enter]を押なり、Shiftキー+「Enter]を押すと「今日の日付」を間違わずに入力できるのです。

・・・雪が足止めしたちょっとした時間に、基本に立ち返るのも

たまにはええんとちゃいますやろか・・・

世知辛いとはいえ、人の常として年賀状の印刷するときに

どうしたって気になるのは、インクカートリッジ代です。

この頃は「互換インク」といって、EPSONやCANONの純正ではなくて

格安のインクが出回っています。

我が町の御用達の「コメリ」では、むしろこの互換インクが主流になって

買う側には、その値段だけ見れば結構お得な感じがしてなりませんが

気をつけなあかんのが、価格に反比例した成分という問題です。

その成合からでしょうか、放置していると、どうも目詰まりしやすくて、

プリンタの故障を引き起こしやすい気がしています。

インクはノズルというプリンタの部位から、かなり細かい粒子で吹き付けられる構造になっているのですが

純正のインクと比較して、目詰まりしやすく・・・成分上、固まりやすいのではないかと思うんです。

特にメーカーの肩を持つつもりもありませんが

プリンタをこういう時期にだけ使う方なら余計に、プリンタメーカーの「純正」の使用をおすすめします

以前とは違って、最近のプリンタの性能が上がって

インクの消費は少なくてすむようになりました。

カートリッジ代の節約という意味で、値段ばかりが気になりますが、

プリンタ本体の故障となればもっと高くつきます。

ノズルの交換となると、軽く1万円を超えるような修理を伴います。

あまり、一年を通してプリンタの使用頻度が多くないのなら、

インクカートリッジは、すこしはり込んで「純正」のインクカートリッジの購入をお勧めします。

インクを充填したままで放置することは、決していいことではありませんし

使う前には、ノズルを含めて、プリンタのユーティリティでクリーニングをする必要が生じます。

・・・実は僕自身の経験からくる話なのです。

それと、プリンタの修理を「買った家電店」に持ち込むのも感心しません。

そもそも機器の保障もききそうにもなくて、

近年の精密機器の修理は、その精密さ故に、たぶん家電店ではできません・・・店に持ち込んでも

結果的にはメーカー送りになるのがオチで、しかもメーカーもメーカーで、自社で修理をするのではなく

修理専門の下請け会社に、それを送ってしまうのだと想像します。

家電店では、プリンタだと、たとえばどんな故障であれ12,000円定額の修理費などが設定され

それに加えて交換した部品代が請求されます。たぶん取り次ぐだけの手数料も含んで

修理代金の定額制になっているのでしょう。

もしもプリンタの調子がおかしくなった場合は、それぞれお持ちのプリンタのメーカーのWebサイトを調べて

直接修理を発売元のメーカーに依頼する方がまだ賢明です。

メーカの方から宅配業者を手配して、取りに来るシステムになっていますよ

僕の場合は、実費が3,000円程度ですみましたし、宅配料はメーカー持ちでした。

今頃、今更な話なんですけど・・・YさんのCD/DVDドライブに書き込み中の

一時ファイルが、たくさんたまってるのを目撃しました。

たくさん写真がPCにたまってきて、DVD-Rに書き込もうとしやはったんやけど

失敗してしまって・・・・というような話もされていました。

WindowsXPというOS(オーエス)では、CD-Rには、書き込む機能が標準として

備わっているんですが、DVDの書き込みには対応していません。

一口にDVDというても・・・・

(実はここんとこも重要なんですが、DVDにはいろんな種類があります

皆さんの多くは、書き込むメディアはDVD-Rというものでないとあきませんよ・・・)

DVD-Rにデータを書き込むためには、ライティングソフト(CDやDVDに書き込むためのソフト)が必要で

たとえば、BHAという会社のB’s Gold Recoederなどのソフトを使わないと書き込めません。

今更な話で恐縮ですが、同じような問題を抱えておられた方は、

下記にある過去の記事を参考にしてください。

→CDを焼く・・・B'sGOLD

恒例の「冬ほたる」が琴滝で開催中です。今年は入場料一人につき500円となりましたが

FMのαステーションなんか連日取り上げて、新聞にも載りました。

景気のよい話きかんここいらでは、唯一の成功例に思えます。

6時頃は、さすがに車列ができて、渋滞を招きます・・・8時頃のお出かけがおすすめかな

風邪引かんような服装で、足下のしっかりした靴はいて、興味があったらお出かけください。

見た顔が、スタッフとしてがんばってくれてます。

・・・・LEDの数が毎年増えて、ちょっと明るくなりすぎて周りの景色が浮き上がってるのが

個人的には残念ですが・・・

道ばたで出会ったN-ちゃんの困りごとは、よくある話です。

ワードで年賀状を作りたいけど、図形が動いてしまったり、もう一つの図形を

挿入しようとして、ドラッグしたら元の図形と入れ替わってしまったり

年に一度のこの時期に悩まされてしまいます。

理由はいくつかありますが、大きな理由の一つは、ワードの余計なお節介にもあります。

それと、どの図形が選択された状態か、今何を選択しているかという

ワードの画面に注目しなければなりません。

たとえば上の図のように上下左右に、見えにくいけどもちっちゃな○が表示されていたら

今はこの図形を選択していますということを表しています。

ですから、仮にこの状態で、もう一つ違う図形を選択し画面上にドラッグしたとしたら

元の図形と入れ替わってしまいます。

新たに違う図形をこの図に重ねて追加する場合は、必ず画面外のどこかをクリックしておき

図形の選択をいったん解除しておきます。

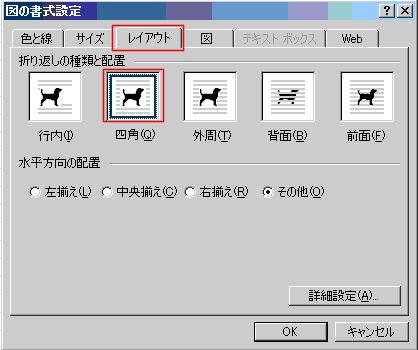

次に考えられるのが図の「レイアウト」の問題です。

図形を右クリックして、[図形の書式設定]を選択して、下図のように

「レイアウト」のタブを開きます。

このときもしも「行内」のところが太めの枠線で囲われていたとしたら図形が自在に動いてはくれません。

これもワードの勝手な思い込みですが、何もしなければワードのデフォルト(初期設定)は

この忌まわしい「行内」に設定されています。

よう慣れた人は、画面上の図形を囲む枠でわかっておられるようですが

下図のように、四方に■の点がついて、四角く囲まれています。

こうなったら、図形がうまいこと配置できません。

これを解消するには、さっきの手順通り、図形を右クリックして「レイアウト」のところで

「行内」以外のどれかを選択して「OK」します。

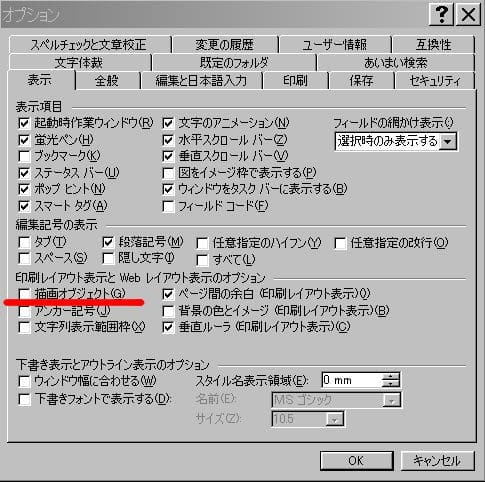

もう一つは、「描画オブジェクト」などという余計な機能が選択されてしまっていることです。

この機能は、確かに複数の図配置するときには、便利なようですが、

見た目で自在に配置するときに必ずしも使い勝手のええものでもありません。

どうしても使いたいときは、メニュー[挿入]?[図]?[新しい描画オブジェクト]をクリックすれば出てきます。

そもそも、ワードの使い勝手は、使う側が決めることなので

自分なりに変えておくと、こういう悩ましさから解放されます。

それには、ちょっと一汗かいてもらいましょう。

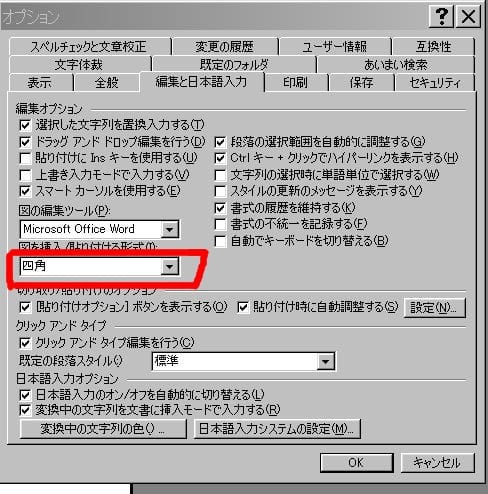

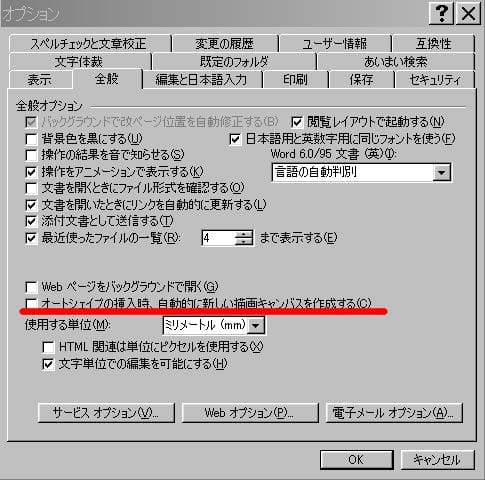

メニューバーの「ツール」→「オプション」と進んで

次の3点を変更してください。まず「表示」というタブでは、

描画オブジェクトというところのチェックを外しておきます。

次に「編集と日本語入力」というタブでは

図を挿入/貼り付ける形式のところを必ず「行内」以外のものを選んでおきます。

さらにもう一つ「全般」タブでは「オートシェイプの・・・・・」のところのチェックを外してOKを押してください。

以上どっかがおかしかったら、こんなところを確認するのがワードの注目点です。

・・・わかってもらえたやろか、改善されましたやろかな・・・Nーちゃん!

実は、このブログを訪問していただいている人は、左側のサイドバーを見ると

平均的に日に200人を超えている程度です。

その中でも飛び抜けて閲覧数が多いのが、「イラストの背景の透明化」を書いた記事で

一年を通して、常にトップの閲覧数なのです。

背景の透明化ということが意外な関心をよんでることに、驚きがありますが・・・

この時期の年賀状もまたパソコンの普及とともに、

自分なりに簡単に作れることで、家に届く年賀状もパソコンを利用したものがほとんどを占めています。

かといって、どうせ作るのならパソコンソフトにあるお仕着せのものではおもしろくないので

その人なりにちょっとした味付けに、素材からイラストを付け加えて飾りを増やして みたいと思うのですが、

気に入ったイラストの白地や背景色がなじまなくて

やむなく断念するということもたまに起こったりします。「背景の透明化」という関心は

こういう時に起こります。

こうしたイメージファイルの背景色を透明にすることを特に「透過」と称しています。

ワードやエクセルでは、便利な機能として、「図」というツールバーのなかにはワンタッチで

「透過」するボタンが備わっています。図を選択してこのボタンを押した上で、 イラストの背景部分に

クリックすると透明化できます。

エクセルやワードの画面上になければ、「表示」→「ツールバー」→「図」を選択します。

主なグラフィックソフト(写真編集のソフト)には、背景をいじくる機能は形や機能は違っても

たいてい、ついているとは思うけども

ことを改めて、画像を扱う前に、グラフィックソフトをいちいち起動させ加工するのも面倒くさいし煩わしい。

透過ボタンがついているのは結構便利なことですけども、

かといってこの機能だけでワードがもっとも年賀状の作成に秀でてるとも思いません。

サークルでは、よく「ラベルマイティ」というソフトを推奨しています。

それは、文書作成を得手とするワードと違って、こうしたPOPと呼ばれるようなポスターなどの

人の気持ちをキャッチする印刷物作りに必要な機能を多く持っている点で、

あらゆる用紙に対応できる柔軟性もその使い勝手をよくしているソフトだと感じています。

たとえば、なんの変哲もないありふれたMS明朝の味気ないフォントを使った文字も

グラフィックというところにチェックを入れると、かんたんに文字をイメージ化できます。

下図のように文字を入力する際に、グラフィックというところにチェックを入れると

「飾り」というタブをクリックすれば、効果や影文字が指定できます。

では、ラベルマイティでもイラストなどの背景の透過ができる方法があるのかという点ですが ・・・

ワードのようなボタン機能ではありませんが、違ったやり方で可能です。

ちょっと小難しい話ですが、話は「拡張子」に関わってきます。

何度も申し上げたようにパソコンでは、写真やイラスト、スキャンした画像というように

画像を見た目で判断しているわけではありません。

ファイルの形式で区別しています。ところがイメージを扱うファイルは、BMPやJPEG、PNG、TIFFとかGIFなど

枚挙にいとまがありません。

その中でこうしたイメージのファイルの背景色を透明化して保存するのがGIF(ジフ)と呼ばれるファイルです。

ローマ字文化に毒された人なら「ギフ」って読みそうですが、鵜飼いとか合掌造りも関係もありません。

そこで、発想を変えて、背景色のあるイラストを選択し、改めて

別名の透過したGIFファイルとして保存すると、背景が透明化したイラストが扱えます。

ただし、GIFそのものは、画質という点では見劣りしますし、どんなファイルでも透過できるのかというと

そうでもなく、できないものもあることを承知しておいてください。

ほんじゃ、百聞は一見にしかず、その手順で一通りやってみることにします。

まず、ラベルマイティを起動して、「用紙から選ぶ」で「はがき」を指定して年賀状作りを始めます。

次に、画面の上にあるアイコンの中から、「絵や写真」を選択し

右側のサードバーの中から素材の入ったフォルダを指定するため

真ん中の「フォルダから」のタブを選択して左側のファイルの表示画面から目的のイメージを探し当て、

見つかったら そのファイルをクリックして

「貼る」というボタンを押します。

画像の周りにに「■」が表示されているということは

その画像が選択されて、編集モードにあるということですから、「右クリック」して

「ラベル全面サイズにする」を選んで、年賀状全体の背景を作ります。

次に、画面のどこかをクリックして、画像の選択を解除してしまいます・・・ここが結構大切です。

さらにイメージを追加したい場合は、さっきの手順で「絵や写真」の画面で「フォルダから」の中から

目的のイメージを探し当て、「貼る」を押します。

こんな感じかな・・・すると背景が白地のイメージが追加されました。

そこで、このイメージファイルの背景を透過したいときは、

ファイルを右クリックして、拡張メニューを表示し、その中の「絵や写真を編集する」を選択します。

すると、「写真スタジオ」という別個のソフトが自動的に起動する仕組みになっています。

実はここで、選択されたイメージにいろんな細工ができます。

単色化とかセピア色に調整、手書きを加えるとかメニューは豊富です。

ただし今回は、背景の透明化が目的ですので、ここでは寄り道せずに、メニューの

「ファイル」→「名前をつけて保存」と進みます・・・ただし

ここで簡単にOKってやると何にも変わりがないので、一工夫が必要です。

それは、上のダイヤログの「ファイルの種類」というところです。

右端の▼をクリックして、GIFを選択します。・・・すると

別個に上のようなダイヤログが現れますので、下の方にある「透過する」というところに

チェックを入れて、適当なところに新たにファイルを「保存」してください。

ちょっとまどろっこしいやり方ですが、改めて透過GIFとして保存したファイルを「貼る」と

下図のように

背景の透明化された形で使うことができます。

ラベルマイティでは、画面上の操作ではなく、「透過GIF」というファイル形式で保存し直すことで

背景の透過の問題をクリアしています。

・・・・話の内容にくたびれてしまいましたか・・・・

これに懲りずに、次回はそもそも年賀状ソフトは「どやさ」って話をしたいと思っています。

近頃のニュースであり、新聞記事には

めっちゃやたらと英語の表記が目立ちます。それも略称になると

それでのうても意味わからんのに、見当もつかん話で、ただでさえ

パソコン用語の羅列に嫌気がさしているとゆうのに・・・

APEC(エイペック)・・・Asia-Pacific Economic Cooperation

日本語では、「アジア太平洋経済協力会議」

環太平洋地域における多国間経済協力をすすめるための会議

そのうち京都には、「外務大臣」とかたいそうな名札つけた連中があちこちから集まって

テレビの前では、とにかく小難しい顔をして、あれやこれやと話し合った様子を見せたりしてるけど

結局「結論は先延ばし」っていうのが最後の日の「共同声明」っていうやつで

はじめっから先が見えてる会議のこと・・・

紅葉のシーズンを迎えて、京都は一番道が混み

市内に車で行くのは、ちょっとためらわれるというのに、この外相会議を

この時期にやるもんやから、11月の半ばまでは、車で京都は走れませんわ。

NPO(エヌピーオー)・・・Non-Profit Organization

日本語では、非営利組織・団体

民が主体となって、コミュニティベースで社会的な活動を行っている民間の非営利団体

※せやから「コミュニティベース」っていうのからしてわからん・・・

えぇと・・・コミュニティっていうのは、それぞれなりに関係してる集まりとか場所であって・・・

って説明すると余計わからんようにもなるわけでして・・・

とにかく近年これほどよく耳にする言葉もなく、とりわけ田舎には町以上に「NPO」を名乗る団体が、

目白押しです。あんまり儲からん仕事を何とかやりますので

税金は取らんといて・・・って意訳する人も多いのでは・・・問題は中身やのに・・・

USB(ユーエスビー)・・・Universal Serial Bus

ユーエスビー・・・パソコンやる人の中では、もう慣用句の一つになりました。

周辺機器とパソコンを結ぶデータ伝送路の規格のひとつ・・・というようなかたっくるしい

説明ではピンときませんが、平べったい接続端子でできた周辺の機器をつなぐ形のもの全般をさして

これも英語なんやけど「プラグインプレイ」っていうて、パソコンに差し込むだけで

いつでも使える便利で重宝な規格です・・・

USAで作られたからUSBっていうのはUSOです????・・・

海外の連中がメールでよく使うのが

OMG・・・Oh!My God

要するによく聞く「おーまい、がっ!」ってやつの略語らしいです。・・・

日本の若い連中がちょっと前まで盛んに使ってたのが

KY・・・空気読めないやつ

の略称なんですが、わざわざ英語の略称を使ってるだけ「悪口」の手口ですね

ずいぶん寄り道しましたけど、メインの話題はCSV

・・・さっきの続きで

ちょっと・しけた・ビスケットではありません(ビスケットのスペルはbiscuitやし)・・・

だからといって、ちょっと・スケベな・ビデオでも有りません

CSV(シーエスヴィ)・・・Comma Separated Values

カンマでセパレート(区分された)値とでも訳したらええんでしょうかね・・・

文字通りデータをカンマ(",")で区切って並べたファイル形式で

主にエクセルなどの表計算ソフトやデータベースソフトが「データ」を保存するときに使う形式だが、

汎用性が高く、多くの電子機器やワープロソフト、宛名書きソフトなどでも利用できるため、

異なる種類のアプリケーションソフト間のデータ交換に使われることも多い。

実体はテキストファイルであるため、テキストエディタなどで開いて直接編集することも可能です。

筆まめや筆王の住所録をそのままに保存するんではなく、CSVにして保存して

それをエクセルで読むっていうことも以前にやりました。

元々のファイルを書き出すことを「エクスポート」といい、どっかのファイルを読み込むことを

「インポート」と呼びます。

この度みんなのインターネットの環境がZAQに大きく変わって、それにあわせて

それぞれのメールアドレスが変わりつつあります。

ところがメールアドレスほど間違いやすいものはありませんし、

たとえ一文字違っても「-(ハイフォン)」一つが抜け落ちても、相手にメールが届きません。

そのために、メールアドレスを登録したりするときには、できるだけ

手入力は避けるのが原則です・・・届いたメール文や相手のメールアドレスの部分を「右クリック」

すれば、きっと「アドレス帳にコピー」などのメニューや機能があるはずなんで

自動的に登録が可能です・・・「私のだけメールが届かへん・・・」というときには、

まずPCを疑う前に、手入力したメールアドレスの間違いこそ疑うべきですよ

それでも一人一人メールをもらって登録するというのも、面倒が・・・くさい・・・話です。

こういう場合にCSVというのが大変便利に働いてくれます。一括で登録するのには

誰かのアドレス帳にあるリストをCSVにエクスポートして

そのCSVファイルを自分のアドレス帳にインポートすればいいのです。

ここでは、多くの人が使っておられる「Outlookexpress」を例にとって説明しましょう。

アドレス帳のCSVを入手できたら、適当なところに保存しておき

Outlookexpress(アウトルックエクスプレス)を起動し、メニューの「ファイル」を選択します。

下図のように、その中の「インポート」を選び、CSVファイルの場合は「ほかのアドレス帳」に当たりますので

「ほかのアドレス帳」という項目を選択します。

すると、アドレス帳インポートツールというのが現れるので

テキストファイル(CSV)をクリックして、右側の「インポート」ボタンを押します。

右側の「参照」ボタンを押して、入手したアドレスの入ったCSVファイルのありかを

探して、お目当てのCSVファイルを指定し、「次へ」のボタンを押します。

同じ「Outlookexpress」からエクスポートされたファイルなら、書き出した項目と

今度自分のアドレス帳に読み込む項目が一致してるので

データのフィールド(個々のデータの所定位置)はそのまま読むことができますが

この作業では、たとえばCSVの方の「テキストフィールド」にある表示名は、

アドレス帳側のフィールドの何に当たるのかを画面下にある「割り当ての変更」ボタンを押して指定してやると

うまいことデータを読み込むことができます。

画面の左側が、CSVの側のデータ項目を表し、右側が自分のアドレス帳側の項目を表示しています。

たとえば下の例は、CSVの側にあるメールアドレスという項目のデータを

今度読み込むOutlookexpressのアドレス帳の「電子メールアドレス」という項目に割り当てる例です。

まず、テキストフィールドのメールアドレス欄にチェックを入れて「割り当ての変更」ボタンを押すと

さらに下にある図のような、ダイヤログが現れるので

欄の右端の「▼」ボタンの中から「電子メールアドレス」という項目を選択して

「OK」を押します。

Thunderbird(サンダーバード)を使ってる人は、ほとんど同じなんですがちょこっと手順が違っています。

Thunderbirdを起動したら、「アドレス帳」をクリックしアドレス帳を起動します。

アドレス帳のメニューの「ツール」からインポートを選択します。

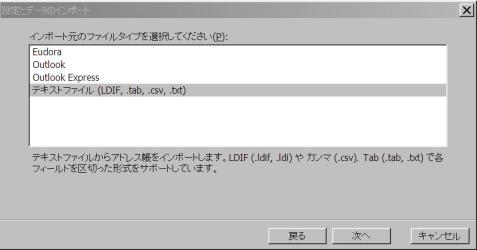

インポートする項目に中から「アドレス帳」にチェックをいれて「次へ」進みます。

インポートするファイルタイプはCSVというテキストファイルですので

該当する項目をクリックして「次へ」に進みます。

ここで該当するCSVファイルを指定してやるんですが、上の図のように

画面下の「ファイルの種類」のところを「カンマ区切り」としておかないといけません。

そのうえでファイルが指定できたら「開く」を押します。

あとは、Outlookexpressの場合とよく似ています。ただフィールドの位置が

左右逆になっていますが・・・

項目の位置に間違いがなければ「OK」を押すとアドレス帳の中に

ファイル名と同じ名前の新しいアドレス帳ができあがるという段取りです。

近々、新しくなった会員さんのメールアドレスを集めて、CSVにして

メールで送る予定です。是非新たなアドレスの登録にチャレンジしてください。

ただし、以前のアドレスとごっちゃになる恐れがあるので、事前にバックアップとっておいた方が

ええのかもしれませんが・・・・

古くなったから、「あかん」といわれるのは、我が身を振り返っても

はなはだ心外です。新しいことは「こなれていない」という点でいつも未熟に見える・・・

・・・というてぼやくことこそが、ほんまのところ「煙たい」って思われるとこなんやけどね・・・

まぁ自虐的にゆうと、ふるぅなると確かに融通が利かんようになるし

いつまでも「近頃の・・・」とかぼやきが増える割に、新しいことになかなかなれへんし

物覚えが悪うなるんも・・・残念ながら・・事実です。

あちこちにガタがキタみたいに節々がいとうなったり、動きがにぶぅなったりと

・・・・数えたらキリがないのでこのぐらいにしときましょう。

・・・・けどもやね・・・・ここまで生きてきた経験は、ほんでも捨てたもんやないわけで・・・・

ただ、パソコンに限っていうと「ふるぅ」なったことに

ええとこがなかなか見あたりません。

電源入れたらまだ動くし、それほど使うこともないし、

新しいパソコンに買い替えるのはもったいない気もするしということでそのままにしてきて

未だにWindows98とかMeを引っ張り出して、こともあろうに

インターネットにつないでる人の存在は、故意ではなくても実は

大きな危険が潜んでいます。

「もったいない」という、その気持ちはわからないでもありませんが、

パソコンだけには、そういうのが美徳とはいえそうもありません。

近年の技術的進歩と同時にパソコンは、高性能化し、形を変え品を変え大きく変化しています。

そのことによって、新しい技術と以前の技術が極端に離れて

全く違う考え方に立ってしまうことだってあり得ます。

それほど、時を争うほどに日進月歩というか、秒速の単位で変わっていきますので

ユーザにとっては困った話ですが、何年も前というのは、パソコンの世界では

一時代前の話になってしまいます。

ところがこの便利のかたまりみたいなパソコンを作り出した張本人の

この星に棲む人間という特別な生き物は、ほんまに、しゃーないやつでして

ほかの生物以上の「脳」が発達しているのをええことに、一方でかなりの「毒」を持っています。

その「毒性」は、まむしとかコブラなどの毒蛇の比ではありません。

こともあろうに、その毒は、今や自分たちだけの便利を追いかけて、

行き着くとこまでいって、やり放題で、今ではこの「ホシ」を温暖化させ

破壊の危機に追いやってしまっています。生態系全体を壊そうとしているのです。

カラスやら「シシ」が悪いことするというても、ここまでは絶対にしません・・・

その上で、知恵がなまじあるからこそ、時には多くの「悪意」をあたりにまき散らす動物でして、

あるときは戦争を仕掛けたり、兵器を作ったり銭もうけの対象にしたりして

共食いも拒まずに、とことん悪いことをやってのけたりしてしまいます。

自らがこしらえたインターネットも便利なものとしてだけ使っておればいいものを、

中には、それを悪用するものが現れて、自然界にはあり得ないウィルスまで製造し広く世界中にばらまいて

おもしろがったりする連中も後を絶ちません。わざわざ理性などという概念が必要なほど

人間だけが、毒々しい本性を持ち合わせているのです。

この星に人間ほど悪いことするものもおりません・・・

まぁ哲学的な話はここまでにしておいてパソコンの話に立ち戻りましょう。

インターネットを介して起こるこの根本的なウィルスや悪意の攻撃に対して、

多くの「ソフトを作ってきたメーカー」は問題が繰り返されるたびに「対抗策」を打ち出してきました。

この解決策として、その都度、ソフトの修正版をこしらえて、パソコンユーザに

穴ふさぎの修正をうながしており、その方法として

サービスパックとかアップグレード版とかアップデートモジュールとかいう名前で

通常は「アップデート」という形でネットを通じてその修正版の多くがユーザに提供されています。

ですから滅多にネットにつながないということもまた一方で、最新の状態を維持できないという意味で

たとえていえばワクチン接種をせずに、免疫のない状態のままでいるようなものです。

感染しやすいパソコンを放置することは、それ自体がアブナイ話でもあるわけです・・・

パソコンはできるだけネットにつないでオンラインで使い、アップデートをするようにしないと

ネットで感染しやすくなる・・・一見、矛盾するように思えますけど

自分がやらないといけないことは、やっておかないと攻撃にさらされてしまうのです。

ところが毎日、頻繁に新種のウィルスが生み出され、パソコンやネットワークの脆弱性をつく攻撃がやまない現状では

そんな一つ一つのソフトによる場当たり的な「つぎはぎ」の対応では追いつかない限界もあります。

そこで結局いっそ基本ソフト(OS)そのものを改良せねばならないところに何度も行き着いたのです。

それがWindowsの歴史であり、「OS(オーエス)」も

名前を挙げるだけでも95から98、Meや2000、XPからVistaそしてWindows7に至っています。

しかし、提供するMicrosoft社もいつまでもそのサポートを続けているわけではありません。

売った責任としてサポートをし続けるだけで、相当のコストがかかりますし、

売らんがための商売上の戦略も当然あることですし、OSの「つぎはぎ」にも限界があります。

その結果、世の中には、とっくにサポートを打ち切って、見捨てられたOSが存在し

パソコンが無防備で放置される状況を生み出すのです。

見捨てられたとはいえ、動いてしまう現実が現在多くの問題を生み出しているのです。

それがWindowsでいう98とかMeというもはや遺物化した(レガシー)OSなのです。

下の表はOSのサポートがなくなった時期を表しています。

残念なことにこうした事実を知らずに古いOSのままネットにつないで

使い続けるパソコンのユーザはかなりの数、いると考えられます。

XPでさえ、そのバージョンのService Pack(サービスパック)がSP2だとしても、

実はもうサポートが終了しているのが現実です。

XPでさえもまた、まもなく遺物化してしまいます。

今時自分のパソコンのOSが「XPやから」と思い込んでることこそ

「遺物化し始めている」兆候と考えていいでしょう・・・

「マイコンピュータ」→「プロパティ」で確認してください。

XPのバージョンを示す表示が[Service Pack3]となっていなければ

早い機会に、アップデートしておく必要があるのです。

では、古びたOSで動かすパソコンのどこに問題があるのかというと・・・

ネットにつながないで使い続けるには正直、問題は起こりません。ただ

たとえわずかの間とはいえ、いったんネットにつなげてしますと次のような問題が起こります。

「セキュリティホール」というのを聞かれたことがありませんか?・・・「ホール」というのは「穴」です。

そもそもパソコンのソフトというのは、人が作り上げたものですから元来、完璧なものでもなく

正直ソフトを使って起こりうる全部の事柄を検証した上で売りに出されているものでもありません。

その上、パソコンを取り巻く環境は刻々と進化していきます。

使っているうちに、あちこちに問題となる箇所が見つかります。その傷口が

悪意のある人間に見つかって、ウィルスを仕込む「穴」となって悪用されるのです。

これが「セキュリティホール」と呼ばれるパソコンの傷口であり、

古いOSはマイクロソフトのサポートが切れていますのでセキュリティーホールがあっても

ふさがれることなく、対処されません。

また「セキュリティソフトを入れているから」と安心してネットにつないで使っている人は

「保険」に入っているから病気も事故も起こさへんと誤解してる人に似ています。

今あるほとんどのセキュリティーソフトはXP以降のOSにしか対応していないはずで、

セキュリティソフトの期限が残っていようが、古いOSのままでは、

ウィルスの情報はおろか、中身をアップデートもされませんので

なんの防御も働いてはいないのです。

保険の条件を確認せんと保険に加入してもいざというときに条件外だといわれて保険金がおりません。

そう考えると古いOSの入ったPCは安全面だけでも相当に危ないといえます。

一般にクラッカーなどと称されるパソコンに通じて、悪意を振りかざす奴らには

こういったセキュリティのないパソコンはかっこうの獲物です。

こいつらの悪いところは、自分の正体を隠すために自分の足取りをけして

そういったセキュリティーの甘いパソコンに侵入し

隠れ蓑に使って他のパソコンにハッキングを仕掛け、ウィルスをばらまいたり

ほかのパソコンを破壊し侵入しデータを盗み取ろうとします。

今もっとも深刻な問題として取り上げられる「ボット(BOT)」

の要因がここにあります。

ボット ウイルスとは、コンピュータを悪用することを目的に作られた悪性プログラムで、

コンピュータに感染すると、インターネットを通じて悪意を持った攻撃者(以下「攻撃者」という)が、

あなたのコンピュータを外部から遠隔操作します。

感染すると、この攻撃者があなたのコンピュータを操り

「迷惑メールの大量配信」、「特定サイトの攻撃」等の迷惑行為をはじめ、

あなたのコンピュータ内の情報を盗み出す「スパイ活動」など深刻な被害をもたらします。

これらのパソコンを使いネットにつなげるということは自分が被害者になるのというばかりでなくて

同時に犯罪行為に知らん間に荷担することにもなります。知らずに加害者側に立たされてしまいます。

っていうか、知らんことがそれ自体無責任という大きな罪を背負ってしまうことを肝に銘じてほしいのです。

今はまだボット化していないとしても、セキュリティが機能しない古いパソコンや

セキュリティソフトを装備しない状態でネットにつなげてしまえば

今後も自分のパソコンが「ボット化」しないという保証にはなりません。、

セキュリティはこれだけやれば大丈夫というものではありません。(※セコムの回しもんと違いますけど・・・)

せやから古いOSの入ったパソコンをネットに接続することは止めた方が良いですし

見つけたら、できるだけやめていただくように説得しています。

そんなパソコンから発せられたメールは、受け取ることでさえ拒否したいですね

どんなあついラブレターだったとしても・・・・

くれぐれも古いことが「あかん」ことやといっているわけではありません。

若いのに任してたらろくなことにならんことかて、ぎょうさんあります。

古くなったということは言い換えたら、そんだけ経験を積み重ねて

蓄えてきたものもようけありますやん。それはそれぞれの誇りでもあるわけで、

昔はちゃんと見ることができひんだことも、今はよう、わかることもたくさんあるしね・・・

・・・・・こういう言いぐさが「古くなった」証拠かもわからんけどね・・・

・・・けどもしみじみ考えると、何事にも、融通きかんようになって

「頑固」には見えるけど、本当のところは新たにチャレンジすることに臆病なだけで

新しいやり方をいつも敬遠して、昔ながらのことに、こだわり過ぎてる自分がいませんか?

知らず知らずに「レガシー」化してる自分が、見えたりしませんか?

残念ながら人間用の「サービスパック」はアップデートされてませんので

その辺は自分なりに、戒めて自分のアップデートは自己責任で、自分自身でやってください。

サークルで見かけるAくんのPCは、起動にも処理にも立ち後れ気味で

限界点を感じ取っていました。

一方で我が親愛なるShinもまた、愛機のPriusが始終フリーズしてしまい

例の「奇々怪々な」ブログにさえ投稿もままならず、PCへの信頼を失って

イライラが頂点に達しておりました。そこで一念発起し、この際

TohshibaのWindows7搭載機に買い換えました。

そこで、我が家にやってきたのが・・・

くたびれか、夏バテか・・・はたまたShinとの愛を終わらせかけていた・・・

立ち上がりにも、動作もけだるさを感じる

愛機であるPrius Air noteだったのです。

その真っ白な筐体は、多少傷つき所々経年のくすみも見受けられましたが

まだまだ、つやつやして見え、何よりも画面の美しさは依然図抜けています。

実はこの機械の発売当時、僕自身があまりメジャーではない「日立のパソコン」に対して

その筐体の完成度とキーボードの柔らかさ、何よりきれいな光沢画面に

NECやの東芝や富士通、SonyのVAIOのように決して一般的なブランドではなくても

「日立」なんて、なんとなくマニアックやけれども、重厚な作りに

一目おいて、ある種のあこがれを感じていたものです。

まずは、このPriusのハードディスクのクラスターチェックをして、HDDに問題がないかを

確認してみて、チェックの結果がなんともなかったので「リカバリ」し購入時に戻すこととしました。

その前段として、念入りにHDDのフォーマットをしておき何もかもをクリアにした後に

いよいよ「リカバリDVD」を挿入して、購入時の状態に戻すことをプランしたのですが、

その際に押しつけがましい付属の一切のアプリケーションを排除してインストールしない設定しておき

素のまま、OSだけの「WindowsXP」を再現しました。

機械のCPUは、Celeronというプロセッサーですので、

今となっては時代遅れで、処理能力は、今日のPCの比ではなく非力ですし、

何よりメモリが256MBというのは、画像処理にしたところで、とてもこころもたない代物です。

そこで、ちょうど手元にあった「Nこ」の液晶の壊れたPCから「メモリ」を抜き取り、

それをPriusに増設してみました。

※メモリの増設時には、それが対応した規格かという基本的な確認も必要ですが、

実際の作業では、周辺機器一切を抜き取り、電源を抜き、さらにバッテリも外してかからないといけません。

上のようにバッテリも電源も外した上で、静電気を除去して、メモリのスロットをあけて、

空きスロットに「増設メモリ」を「かちっ」と差し込みました。

構造からして、元々のメモリも外せるということは、このマシンのメモリの搭載容量が

1024MBまで増設可能ということなのでしょうが、

とりあえず手元のPC2100規格の512MBを足してトータルが768MBになった訳で、装着後は

スロットの蓋をして、PCを起動させ、マイコンピュータを右クリックして、「プロパティ」を確認すると

ちゃんと768MBを認識しておりましたわ。

これで初期段階はクリアし、次にこのマシンのOSが、WindowsXPの初期版(SP1)ですので

XPのServis Pack2ですら,マイクロソフトのサポートが終わった今

XPのSP3にバージョンアップしておかないとあかんわけで、

あらかじめ、ダウンロードしてCDに焼き付けたSP3へのグレードアップ版を入れたところ

ドライブが認識する反応がなく、どうやらCD/DVDのドライブに異常を認められました。・・・

話にはきいていたんですが、認識しないと後の作業に困ってしまうので

いったん他のPCでWebサイト上にあるこのPriusの「BIOS」と「DVDドライブのファームウェア」を

ダウンロードすることを思いつき、

ものは試しに、ドライバを更新させたり、BIOSをグレードアップさせたところ

ドライブの不具合は、意外にも簡単に修復しました。

なんとかこれで、XPもSP3へのバージョンアップをすることができたのですが、

ここで忘れてはいけないのが、基本のシステムとして「.NET Framework」のインストールで

どうせなら、いっそ3.5のバージョンアップにまで引き上げてPCにインストールさせておきました。

後は、アプリケーションでOfficeをはじめ必要最小限の

アプリケーションをかき集めて、インストールを済ませて

自分好みにするのに欠かせない「フリーウェア」もいくつかをインストールして

快適さを引き出す必要があります。

そこで、メンテナンス用の「Graly Utillities」と「窓の手」、それに「Win高速化」を選んでインストールし

パフォーマンスをできるだけ最大限に引き出すように設定しておくこととしました。

これらのアプリケーションはそもそも、無料で提供されていることが魅力です。

中でも、無料といえば「Easeus Partition Master」・・・これはPCの現状のままHDDの

パーティションのサイズを移動できるという優れもので、「英語版」という点を除けば

これを無料で提供している懐の深さを感じます。

おかげで、あれほど青色吐息だった、「Prius」が元気に甦り始めました。

懐の深さは「Shin」も同じぐらいにすてき・・・

甦ったPriusをAのくんの手に預けることを承諾してくれました。

この優しい思いを受け止めて大切に使ってくださいAのくん・・・

とりあえず預けておくからね・・・

Windows(ウィンドウズ)の体質っていうか、持って生まれた性質のために

パソコンを使いつづけ、ネットを利用していると ひとつひとつの作業を覚えておこうとするために、

一時的なファイルが 知らず知らずにたまっていきます。

肝心なファイルが 突然どっかに消え失せてしまうことがあるのに、ある意味で矛盾しています。

たとえば何年も前に買ったパソコンであればあるほど こうした不要になったファイルが、「ゴミ」のようになって

それほど使い込んでいるわけでもないのに パソコンの動作を遅くしてしまうことがよく起こります。

パソコンを上手にあるいは快適に使うためには、 「お手入れ(メンテナンス)」というものが

日頃から大切な心がけとなってきます。

ウィンドウズ自体には元々こういう時のためにメンテナンス機能がついていますが

多くの人が活用できていないのも事実です。

一時ファイルや不要なファイルを掃除する「ディスククリーンアップ」や

何度もインストールやアンインストールを繰り返しているうちに

断片化してしまったハードディスクの中のファイルを並べ替えて整理する「デフラグ」

ハードディスクそのものの健康状態をチェックし回復させようとする「スキャンディスク」

などがそれにあたりますが

これらの機能を使うためには、「マイコンピュータ」を開いて、

表示されるCとかDとかのハードディスクのアイコンを右クリックして、

「プロパティ」を開き、「ツール」のタブを選択すると そこに機能がついていますが・・・・

いちいち面倒くさいので 僕自身は「グレーリーユーティリティズ(GlaryUtilities)」という

無料のソフトをダウンロードして、パソコンにインストールして

定期的に起動して、「クイックメンテナンス」で「ゴミ」を始末するようにしています。

デスクトップのゴミ箱もたまには「空」にしておきましょう。

デスクトップもたまには整理してアイコンを片付けてください。

アイコンが少なければ少ないほど起動の負担が軽減されます。

※下記のリンクはGlaryUtilitiesのダウンロードとインストールの手順

を動画で紹介したサイトです。参考にしてください