2020年10月17日に、秋田市にあるマックスバリュ茨島(ばらじま)店を改装してオープンした、イオンスタイル茨島。運営企業は変わらずイオン東北株式会社。

前回の記事では、ブランド転換が唐突で客への説明が足りないと感じたこと、秋田市内にすでにあるイオンスタイル御所野(旧ジャスコ御所野店)と同一ブランドの店になるとすれば、ちぐはぐな点が生じるのではないかということを指摘した。

【1日補足】建物の大きさからして、衣料品売り場などを設けるのは困難で、食料品・日用品売り場限定の店舗となることは、当然予想でき、やはりその通りになった。以下は、食料品・日用品スーパーマーケットとしての評価です。

2度ほど行ってみた。

報道などされた通り、目新しい商品もあった。地元商品コーナーは、夏に改装されたマックスバリュ港北店よりもやや大きく品揃えも多かった。(港北にもあるが)お菓子、飲料、豆腐カマボコなど加工品も充実。

11月中旬からは「レジゴー」という、貸し出しスマホでカゴに入れながらバーコードをスキャンして、レジで支払いだけをするサービスが始まる。全国で13店舗目くらいで、首都圏以外の導入店は少ない。

そういう商品やサービスを必要とする客、新規の客もいるだろうけれど、20年前のオープン時からマックスバリュ茨島店を使っている客の立場としては…

結論から言えば「イオンスタイルの皮をかぶったマックスバリュ」。

マックスバリュ茨島店に、新しいサービスが付加されて、店舗ブランドが変わっただけ。

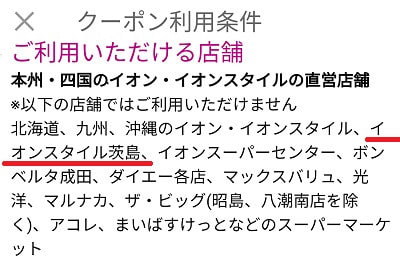

ただし、マックスバリュでなくなることを口実に、廃止されたサービスもある。例えば月木日のポイント5倍デー。【2023年7月14日追記・5倍デーはその後土日実施に変更。また、2023年7月15日からは元マックスバリュのイオンスタイルでも、5倍デーが実施されることになったらしい。】

ということは「ポイント5倍がないマックスバリュ」である。

ということは「劣化版マックスバリュ」の側面もあると言わざるを得ないというのが感想。その他、「一見、他のイオンスタイルと同じっぽいけど、中身はマックスバリュ同然」という点も多い。

考えてみれば、イオンスタイル御所野だって「イオンスタイルの皮をかぶったイオン(旧ジャスコ)」かも。

【11月1日追記】ということで、イオンスタイル御所野とイオンスタイル茨島は、ブランドは同じながら違いが多い。客としては、これがまぎらわしくて大きな問題だと思う。

以下、上記の裏付けをこまごまと。

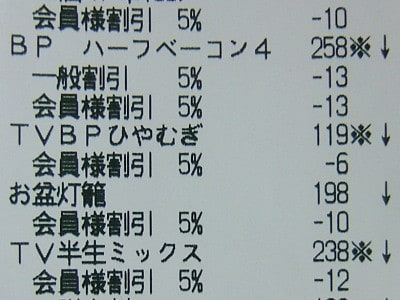

レシート。最近の秋田のイオン各店では、店名を左寄せするのが主流

レシート。最近の秋田のイオン各店では、店名を左寄せするのが主流

イオンスタイル茨島では、今回、お支払いセルフレジ(セミセルフレジ)が新たに導入されたようだ。マックスバリュ広面店でも今年入った。フルセルフレジは従来と同じく4台。

・商品と価格はマックスバリュ仕様

イオン東北に統一後も、発売される商品と価格は、旧イオンリテールとマックスバリュで、けっこう異なっていた。

例えば、トップバリュベストプライスの醤油(ワダカン製造で悪くないと思う)や100個入り紅茶ティーバッグは、リテール店舗のみの扱いで、マックスバリュにはなし。棒寒天や麩のメーカー、一部トップバリュ商品の価格も異なった。

イオンスタイル茨島になっても、確認した限り、マックスバリュ茨島店とまったく変わっていなかった。

ある意味安心ではあるが、それを5倍デーであった日に買うのは悔しい。

・チラシは独自だがマックスバリュ寄り

10月20日の3ブランドのチラシ

10月20日の3ブランドのチラシ

イオンスタイル茨島だけのチラシが作られるようになった。【末尾追記の通り、2023年にマックスバリュと同じチラシになった】

でも、その中身は、マックスバリュ店舗のものに極めて近い。

マックスバリュでなくなるから、曜日ごとのジャンル別特売はなくなった。火曜・水曜の「野菜・果物の日」は、たしかにイオンスタイル茨島のチラシには書いていないが、同じ場所で野菜が特売されていて、値段はマックスバリュと同じ。意味ないじゃん。

・イオンお買物アプリは異例の対象外

イオンリテールのスマホアプリ「イオンお買物アプリ」では、割引クーポン(まれにお菓子やペットボトルの無料クーポンも当たる)が配信される。

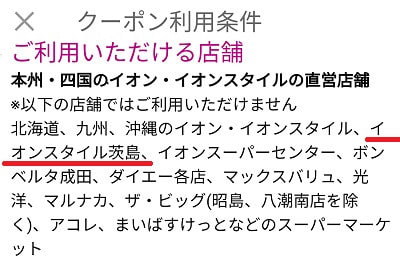

このアプリは、イオンリテール運営店舗である、本州と四国のイオンとイオンスタイルで使用可能。対象エリアでも、ダイエーやマックスバリュなどは対象外。

イオン東北が発足した時どうなるかと思ったが、引き続き、対象とされている。

アプリのクーポン利用条件

アプリのクーポン利用条件

対象外店舗として、ズバリ「イオンスタイル茨島」が表示されるようになった。

他に具体的な店舗名が出るのは、「ボンベルタ成田」「昭島、八潮南(これは対象外の対象外として)」だけ。茨島の名が全国にとどろくことになるが、読めないし、どこにあるか分かってもらえないだろう。

イオンスタイルになったのに、イオンスタイルとしてのサービスが例外的に受けられないというのは、中途半端なイオンスタイルだ。

【2024年5月21日追記】イオン東北運営の総合スーパーイオンでは、2024年5月末を持ってお買物アプリでのサービスを終了。それまで併用されていたiAEONアプリに一本化されるとともに、この項目については解消されることになる。

・制服

店長以下、従業員のみなさんは、マックスバリュ茨島店時代のまま【11月4日補足・顔ぶれが変わっていないという意味です】のようだ。その服装。

これまでは、レジや生鮮でない商品を並べたりする人たちは、赤紫で背中に白で「MaxValu」ロゴのジャンパー。生鮮や惣菜の人たちは、また別の衣装だった。

イオンスタイル化後は一新。イオンリテールとほぼ同じになった。

違う点も。イオンリテールでは、レジの人は赤紫のエプロンと三角巾だが、イオンスタイル茨島では、生鮮でない商品を並べる人と同じ、黒くて背中に小さく「AEON」と書かれた、シャカシャカしないジャンパー。夏はどうするんだろう。

なお、別会社のイオンスーパーセンターでも、制服はイオンリテールとほぼ同じだったはず。

・店内放送

ほぼイオンリテール仕様に変更された(イオン東北化後も、にぎわい東北など一部を除き、イオンリテール時代と変わっていない)。

クリーンタイムはマックスバリュの「従業員にご連絡します」から「イン・ザ・ムード」になった。時報やナレーションの告知「ナビゲーターのなんとかです」も流れる。

ただし、マックスバリュでしか流れない、秋田ノーザンハピネッツの選手がしゃべる宣伝のうち、一部【11月1日追記・新型コロナウイルス対策の紹介だったか?】は引き続き流れていた。

店が継続するのはありがたいし、モノさえ買えればいい客も多いだろうから、これでいいのかもしれない。

でも、イオン東北やイオンスタイルとしての特長(特徴)、マックスバリュやイオンとの違いがあいまいになってしまっているのは気になるし、せっかく新会社発足や改装したのにもったいないと思う。

【11月1日追記】イオン東北公式ホームページの各店舗情報のアドレス(URL)も、旧イオンリテール店舗と、旧マックスバリュ東北店舗で、いまだに異なる(リテール運営のままの非食品売り場との兼ね合いはあるだろうが)。前者は「www.aeon.com/store/イオン秋田中央店」などとイオンドットコムへのリンクを貼る形、後者は「aeontohoku.co.jp/stores/izumi」と自社サイト内。イオンスタイル茨島は、上記の流れで想像がつくかと思うが「~/stores/barajima」のまま。

また、WAON POINTサイトの利用履歴は、10月末時点で未更新で「マックスバリュ茨島」で使ったことにされてしまう。この点は、2011年にザ・ビッグに転換したはずなのに、いまだに「マックスバリュたかのす」のままの例もある。

【11月1日追記】関係ないけれど、11月1日にマックスバリュ泉店に行ったら、オムロンの「複合型サービスロボット」が、売り場をうろうろしていてびっくり。オムロンホームページによれば清掃・警備・案内ができるそうだが、この時は警備の巡回か?

思ったよりは速い速度で、売り場外周を行って戻って、コピー機やATMの横で休んでいた。わりと横幅があるので、人が多いとジャマになりそうだけど、この時は歩いてくる人の動きを検知して、止まったり横に寄ったりなかなか機敏。でもすれ違う時に、腕にかけている買い物かごはあまり上手に感知できないらしく、やや危なっかしく避けてくれた。

【11月12日追記】その後、泉店では日常的に動いているようだ。売場外周でない棚の間の通路も回るし、掃除機のような音を立てて巡回と同程度の速度で動くこともあり、清掃も行っている。巡回機能のみの時はほぼ無音。

【11月20日追記】ポイント5倍デーない日に、「ごばばばーい」の歌が流れていると思ったら、発生源はロボットだった! 待機中に画面に映像を映し、音声を流していたのだが、まぎらわしい。

※ロボットの詳細・続きはこちら。

【2022年4月9日追記】2022年3月21日付のイオン東北人事異動で、イオンスタイル茨島の店長(たしかMV茨島店時代から店長だった人)がイオン秋田中央店の店長へ異動していた。

イオン東北統合後も、総合スーパー系とマックスバリュ系では店長の「格」も違うようで、両者の間での異動はとても少ないはずなので、異例だと思う。店長から店長といえども、昇任・栄転だろう。

とは言っても、イオンスタイル茨島店は相変わらずマックスバリュの看板をすげ替えただけの店に過ぎないと思う。4月の駅弁販売イベントの告知では、イオンスタイル茨島が、マックスバリュとして扱われており、会社内部でも、マックスバリュ時代のまま意識が変わっていないように思えてならない。

※2023年7月15日には、同様にマックスバリュ広面店がイオンスタイル広面に転換。2号店ができた。折込チラシがマックスバリュと共通のものになるなど、変化も。

前回の記事では、ブランド転換が唐突で客への説明が足りないと感じたこと、秋田市内にすでにあるイオンスタイル御所野(旧ジャスコ御所野店)と同一ブランドの店になるとすれば、ちぐはぐな点が生じるのではないかということを指摘した。

【1日補足】建物の大きさからして、衣料品売り場などを設けるのは困難で、食料品・日用品売り場限定の店舗となることは、当然予想でき、やはりその通りになった。以下は、食料品・日用品スーパーマーケットとしての評価です。

2度ほど行ってみた。

報道などされた通り、目新しい商品もあった。地元商品コーナーは、夏に改装されたマックスバリュ港北店よりもやや大きく品揃えも多かった。(港北にもあるが)お菓子、飲料、豆腐カマボコなど加工品も充実。

11月中旬からは「レジゴー」という、貸し出しスマホでカゴに入れながらバーコードをスキャンして、レジで支払いだけをするサービスが始まる。全国で13店舗目くらいで、首都圏以外の導入店は少ない。

そういう商品やサービスを必要とする客、新規の客もいるだろうけれど、20年前のオープン時からマックスバリュ茨島店を使っている客の立場としては…

結論から言えば「イオンスタイルの皮をかぶったマックスバリュ」。

マックスバリュ茨島店に、新しいサービスが付加されて、店舗ブランドが変わっただけ。

ただし、マックスバリュでなくなることを口実に、廃止されたサービスもある。例えば月木日のポイント5倍デー。【2023年7月14日追記・5倍デーはその後土日実施に変更。また、2023年7月15日からは元マックスバリュのイオンスタイルでも、5倍デーが実施されることになったらしい。】

ということは「ポイント5倍がないマックスバリュ」である。

ということは「劣化版マックスバリュ」の側面もあると言わざるを得ないというのが感想。その他、「一見、他のイオンスタイルと同じっぽいけど、中身はマックスバリュ同然」という点も多い。

考えてみれば、イオンスタイル御所野だって「イオンスタイルの皮をかぶったイオン(旧ジャスコ)」かも。

【11月1日追記】ということで、イオンスタイル御所野とイオンスタイル茨島は、ブランドは同じながら違いが多い。客としては、これがまぎらわしくて大きな問題だと思う。

以下、上記の裏付けをこまごまと。

レシート。最近の秋田のイオン各店では、店名を左寄せするのが主流

レシート。最近の秋田のイオン各店では、店名を左寄せするのが主流以前、イオンスタイル御所野のレシートでは、「ジャスコ御所野店」のままだったとした。イオンスタイル御所野に変わってからは2度しか行ったことがなく、2度とも食品売り場のセルフレジしか使っていない。もしかしたら、セルフレジ(の特定の端末)だけ、店舗名更新を忘れていたのかも…

イオンスタイル茨島では、今回、お支払いセルフレジ(セミセルフレジ)が新たに導入されたようだ。マックスバリュ広面店でも今年入った。フルセルフレジは従来と同じく4台。

・商品と価格はマックスバリュ仕様

イオン東北に統一後も、発売される商品と価格は、旧イオンリテールとマックスバリュで、けっこう異なっていた。

例えば、トップバリュベストプライスの醤油(ワダカン製造で悪くないと思う)や100個入り紅茶ティーバッグは、リテール店舗のみの扱いで、マックスバリュにはなし。棒寒天や麩のメーカー、一部トップバリュ商品の価格も異なった。

イオンスタイル茨島になっても、確認した限り、マックスバリュ茨島店とまったく変わっていなかった。

ある意味安心ではあるが、それを5倍デーであった日に買うのは悔しい。

・チラシは独自だがマックスバリュ寄り

10月20日の3ブランドのチラシ

10月20日の3ブランドのチラシイオンスタイル茨島だけのチラシが作られるようになった。【末尾追記の通り、2023年にマックスバリュと同じチラシになった】

でも、その中身は、マックスバリュ店舗のものに極めて近い。

マックスバリュでなくなるから、曜日ごとのジャンル別特売はなくなった。火曜・水曜の「野菜・果物の日」は、たしかにイオンスタイル茨島のチラシには書いていないが、同じ場所で野菜が特売されていて、値段はマックスバリュと同じ。意味ないじゃん。

・イオンお買物アプリは異例の対象外

イオンリテールのスマホアプリ「イオンお買物アプリ」では、割引クーポン(まれにお菓子やペットボトルの無料クーポンも当たる)が配信される。

このアプリは、イオンリテール運営店舗である、本州と四国のイオンとイオンスタイルで使用可能。対象エリアでも、ダイエーやマックスバリュなどは対象外。

イオン東北が発足した時どうなるかと思ったが、引き続き、対象とされている。

アプリのクーポン利用条件

アプリのクーポン利用条件対象外店舗として、ズバリ「イオンスタイル茨島」が表示されるようになった。

他に具体的な店舗名が出るのは、「ボンベルタ成田」「昭島、八潮南(これは対象外の対象外として)」だけ。茨島の名が全国にとどろくことになるが、読めないし、どこにあるか分かってもらえないだろう。

イオンスタイルになったのに、イオンスタイルとしてのサービスが例外的に受けられないというのは、中途半端なイオンスタイルだ。

【2024年5月21日追記】イオン東北運営の総合スーパーイオンでは、2024年5月末を持ってお買物アプリでのサービスを終了。それまで併用されていたiAEONアプリに一本化されるとともに、この項目については解消されることになる。

・制服

店長以下、従業員のみなさんは、マックスバリュ茨島店時代のまま【11月4日補足・顔ぶれが変わっていないという意味です】のようだ。その服装。

これまでは、レジや生鮮でない商品を並べたりする人たちは、赤紫で背中に白で「MaxValu」ロゴのジャンパー。生鮮や惣菜の人たちは、また別の衣装だった。

イオンスタイル化後は一新。イオンリテールとほぼ同じになった。

違う点も。イオンリテールでは、レジの人は赤紫のエプロンと三角巾だが、イオンスタイル茨島では、生鮮でない商品を並べる人と同じ、黒くて背中に小さく「AEON」と書かれた、シャカシャカしないジャンパー。夏はどうするんだろう。

なお、別会社のイオンスーパーセンターでも、制服はイオンリテールとほぼ同じだったはず。

・店内放送

ほぼイオンリテール仕様に変更された(イオン東北化後も、にぎわい東北など一部を除き、イオンリテール時代と変わっていない)。

クリーンタイムはマックスバリュの「従業員にご連絡します」から「イン・ザ・ムード」になった。時報やナレーションの告知「ナビゲーターのなんとかです」も流れる。

ただし、マックスバリュでしか流れない、秋田ノーザンハピネッツの選手がしゃべる宣伝のうち、一部【11月1日追記・新型コロナウイルス対策の紹介だったか?】は引き続き流れていた。

店が継続するのはありがたいし、モノさえ買えればいい客も多いだろうから、これでいいのかもしれない。

でも、イオン東北やイオンスタイルとしての特長(特徴)、マックスバリュやイオンとの違いがあいまいになってしまっているのは気になるし、せっかく新会社発足や改装したのにもったいないと思う。

【11月1日追記】イオン東北公式ホームページの各店舗情報のアドレス(URL)も、旧イオンリテール店舗と、旧マックスバリュ東北店舗で、いまだに異なる(リテール運営のままの非食品売り場との兼ね合いはあるだろうが)。前者は「www.aeon.com/store/イオン秋田中央店」などとイオンドットコムへのリンクを貼る形、後者は「aeontohoku.co.jp/stores/izumi」と自社サイト内。イオンスタイル茨島は、上記の流れで想像がつくかと思うが「~/stores/barajima」のまま。

また、WAON POINTサイトの利用履歴は、10月末時点で未更新で「マックスバリュ茨島」で使ったことにされてしまう。この点は、2011年にザ・ビッグに転換したはずなのに、いまだに「マックスバリュたかのす」のままの例もある。

【11月1日追記】関係ないけれど、11月1日にマックスバリュ泉店に行ったら、オムロンの「複合型サービスロボット」が、売り場をうろうろしていてびっくり。オムロンホームページによれば清掃・警備・案内ができるそうだが、この時は警備の巡回か?

思ったよりは速い速度で、売り場外周を行って戻って、コピー機やATMの横で休んでいた。わりと横幅があるので、人が多いとジャマになりそうだけど、この時は歩いてくる人の動きを検知して、止まったり横に寄ったりなかなか機敏。でもすれ違う時に、腕にかけている買い物かごはあまり上手に感知できないらしく、やや危なっかしく避けてくれた。

【11月12日追記】その後、泉店では日常的に動いているようだ。売場外周でない棚の間の通路も回るし、掃除機のような音を立てて巡回と同程度の速度で動くこともあり、清掃も行っている。巡回機能のみの時はほぼ無音。

【11月20日追記】ポイント5倍デーない日に、「ごばばばーい」の歌が流れていると思ったら、発生源はロボットだった! 待機中に画面に映像を映し、音声を流していたのだが、まぎらわしい。

※ロボットの詳細・続きはこちら。

【2022年4月9日追記】2022年3月21日付のイオン東北人事異動で、イオンスタイル茨島の店長(たしかMV茨島店時代から店長だった人)がイオン秋田中央店の店長へ異動していた。

イオン東北統合後も、総合スーパー系とマックスバリュ系では店長の「格」も違うようで、両者の間での異動はとても少ないはずなので、異例だと思う。店長から店長といえども、昇任・栄転だろう。

とは言っても、イオンスタイル茨島店は相変わらずマックスバリュの看板をすげ替えただけの店に過ぎないと思う。4月の駅弁販売イベントの告知では、イオンスタイル茨島が、マックスバリュとして扱われており、会社内部でも、マックスバリュ時代のまま意識が変わっていないように思えてならない。

※2023年7月15日には、同様にマックスバリュ広面店がイオンスタイル広面に転換。2号店ができた。折込チラシがマックスバリュと共通のものになるなど、変化も。

(再掲)2011年頃のマックスバリュ茨島店

(再掲)2011年頃のマックスバリュ茨島店 駐車場の片隅。赤白がラジオアンテナ

駐車場の片隅。赤白がラジオアンテナ 店舗の看板。冒頭の再掲写真の位置

店舗の看板。冒頭の再掲写真の位置 ドア周り

ドア周り 「お客さまへお知らせ」隠しているんだか、見せたいけど置き方が悪いのか…

「お客さまへお知らせ」隠しているんだか、見せたいけど置き方が悪いのか…

「AEON STYLE イオンスタイル茨島」が見えている

「AEON STYLE イオンスタイル茨島」が見えている サジェスト(候補)の4番目に「イオンスタイル茨島」

サジェスト(候補)の4番目に「イオンスタイル茨島」 北行き側山王三丁目。最近では珍しく、以前の表示板への重ね貼りで「十字路」が透けている

北行き側山王三丁目。最近では珍しく、以前の表示板への重ね貼りで「十字路」が透けている 上がほぼ北。青や赤の●とA~Dはバス停 ※無関係の割山線上り関連は省略

上がほぼ北。青や赤の●とA~Dはバス停 ※無関係の割山線上り関連は省略 2019年の山王十字路(C)

2019年の山王十字路(C) 2019年の旭北前北行き側。次の山王十字路と同時刻

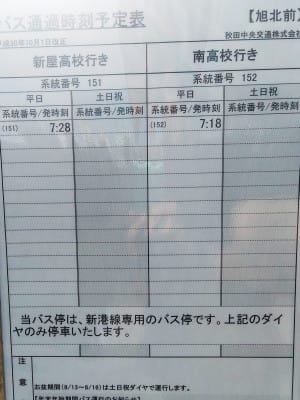

2019年の旭北前北行き側。次の山王十字路と同時刻 2019年の旭北前南行き側。反対側にはない「上記のダイヤのみ停車いたします。」が加えられている

2019年の旭北前南行き側。反対側にはない「上記のダイヤのみ停車いたします。」が加えられている 「回 送 中/Out of Service」!!

「回 送 中/Out of Service」!! 変更前の表示

変更前の表示 「回送/Out of Service」?!

「回送/Out of Service」?! 「回送中」

「回送中」 循環バスぐるるの側面と後部

循環バスぐるるの側面と後部 拡大「c」に注目

拡大「c」に注目 540 秋田駅西口

540 秋田駅西口 これが掲出されている。※自動扱いで開いているので、ドアボタンが点灯していない。

これが掲出されている。※自動扱いで開いているので、ドアボタンが点灯していない。 「ドアによりかかると危険です!」

「ドアによりかかると危険です!」

「新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために」

「新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために」 「青森県」!

「青森県」! (再掲)

(再掲) (再掲)

(再掲) (再掲)

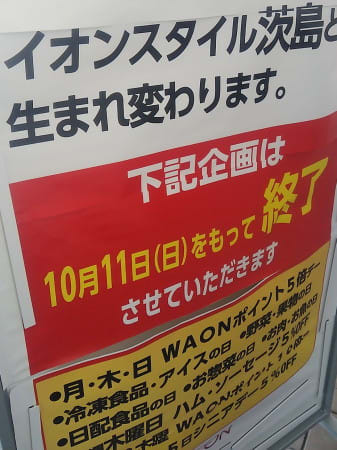

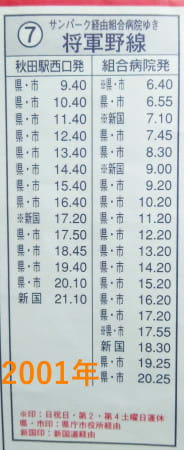

(再掲) 移管時2001年4月の時刻表。「新国」が新国道経由、平日休日共通の時刻表

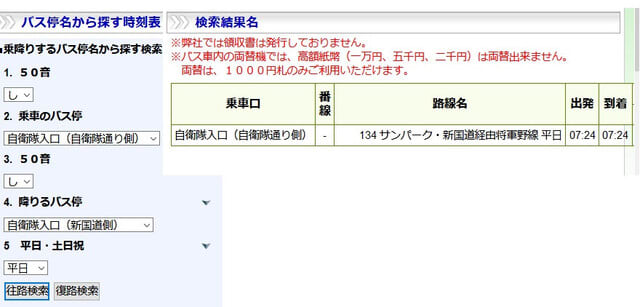

移管時2001年4月の時刻表。「新国」が新国道経由、平日休日共通の時刻表 時刻表検索も可能

時刻表検索も可能 (再掲)2010年春で秋田市と男鹿市を結ぶ路線は廃止。写真は元秋田市営バスの大型車

(再掲)2010年春で秋田市と男鹿市を結ぶ路線は廃止。写真は元秋田市営バスの大型車 (

( これ

これ 折りたためる

折りたためる たたんだ状態の中央部

たたんだ状態の中央部 こんな町内も

こんな町内も こんな町内も

こんな町内も 「日本機械工業株式会社」

「日本機械工業株式会社」 このタイプ

このタイプ 「有限会社 堀井鉄工」

「有限会社 堀井鉄工」 2両編成のN16編成は未交換

2両編成のN16編成は未交換 原型ボタンの外側はぐいっと押さないとならない

原型ボタンの外側はぐいっと押さないとならない N37編成。貫通扉の「N37.」の文字が太く、「ワンマン」の書体が違うのは、秋田支社の気まぐれ?

N37編成。貫通扉の「N37.」の文字が太く、「ワンマン」の書体が違うのは、秋田支社の気まぐれ? 車外

車外 車内

車内 (再掲)

(再掲) (再掲)

(再掲) N37編成車内ボタン

N37編成車内ボタン 押したところ

押したところ (再掲)モハE233-421。2007年製造

(再掲)モハE233-421。2007年製造

今春のボタン

今春のボタン N37と同じボタン!

N37と同じボタン!

右の正面玄関は壊されている。一部のガラスは残っている?

右の正面玄関は壊されている。一部のガラスは残っている? 北西角。手前は仮庁舎の車庫。左奥は県庁

北西角。手前は仮庁舎の車庫。左奥は県庁 「建築計画のお知らせ」4月20日付

「建築計画のお知らせ」4月20日付

東北農政局「組織図」より抜粋

東北農政局「組織図」より抜粋 「東北農政局 秋田支局」

「東北農政局 秋田支局」 抜粋

抜粋 「8/6 15時閉店します」

「8/6 15時閉店します」

公式サイトより

公式サイトより セブン原の町店の場所に印が付く(店の住所としては1-16としている)

セブン原の町店の場所に印が付く(店の住所としては1-16としている) 買った

買った お盆灯籠 198

お盆灯籠 198 ストリートビューより

ストリートビューより (再掲)秋田市太平川愛宕下橋

(再掲)秋田市太平川愛宕下橋 明田(みょうでん)地下道

明田(みょうでん)地下道 水深0.5mの線

水深0.5mの線 縁石みたいな部分にもう1本、赤い0.2m

縁石みたいな部分にもう1本、赤い0.2m 南中裏と明田富士山の間の楢山大元町地下道

南中裏と明田富士山の間の楢山大元町地下道 両側の壁に3本の線

両側の壁に3本の線 保戸野と泉の間の天徳寺地下道

保戸野と泉の間の天徳寺地下道 楢山大元町地下道

楢山大元町地下道 線が一直線じゃない!

線が一直線じゃない! 黄色い線が左で下がっている

黄色い線が左で下がっている 反対面も

反対面も

14-13。この車は前方がロングシート

14-13。この車は前方がロングシート 竿燈大通り・二丁目橋付近

竿燈大通り・二丁目橋付近 二丁目橋交差点。上は土手長町歩道橋

二丁目橋交差点。上は土手長町歩道橋 1423の側面。大型と同じ長さなのに、長く見えてしまう

1423の側面。大型と同じ長さなのに、長く見えてしまう (再掲)当初は秋田営業所所属、後に臨海営業所へ転属した

(再掲)当初は秋田営業所所属、後に臨海営業所へ転属した 非常口が前寄りなのはレインボーHR初期型の特徴

非常口が前寄りなのはレインボーHR初期型の特徴 前は日産ディーゼルのワンステップ。車高がかなり違うもんだ

前は日産ディーゼルのワンステップ。車高がかなり違うもんだ 山並みを背に手形陸橋を渡る都営中古中型ロング

山並みを背に手形陸橋を渡る都営中古中型ロング 動いてる!

動いてる! 窓が1つ開いている

窓が1つ開いている フロントガラスのグレーの縁取りは輸送時の養生

フロントガラスのグレーの縁取りは輸送時の養生 (再掲)新潟のGV-E400系

(再掲)新潟のGV-E400系