主要カテゴリーの各記事のタイトルだけの一覧をご覧になりたい時は、以下のリンクからどうぞ。

(クリックするとアップ日が新しい順に表示されます。そのリンク先から古い順に並べ変えることもできます)

当ブログは個人が収集した情報に考察等を加えた個人のブログです。したがって、扱っている内容の当事者とは関係ありません。

また、根拠や出典を明確にするよう心掛けていますが、必ずしも正確な情報ではない場合もあり得ます。アップ後に状況が変化することもありますので、これらの点をご了解ください。

当ブログへのリンクは自由に行ってください。連絡は不要です。

当ブログの文章の引用は常識の範囲内でお願いします。

ただし、画像を転載する際は、ご連絡ください。(当方の著作権うんぬんというより、画像が一人歩きして尾ひれが付いて、転載先や第三者にご迷惑をかけることがないとは言えませんので)

商用サイトやマスコミ等ネット以外の媒体で当ブログの内容を使用される際は、恐れ入りますが、どうか事前にご一報いただけないでしょうか。(ありがたいことですが、こんなブログを公的な組織が利用するほどのものではないと思います…)

画面左側、カレンダーの下に「メッセージを送る」機能がありますので、ご利用ください。【2024年12月30日追記】gooブログのメッセージ機能は2024年12月18日頃をもって提供終了していました(gooスタッフブログ)。差し当たっての代替として、これまでコメントを無効にしていた、この「お願い」記事のコメント欄を有効にするので、何かあれば入力・送信してください(もちろん、他の記事のコメント欄でもかまいません)。送信後、直ちに公開されるので、個人情報の入力はしない等、ご注意願います。

※頻繁にはチェックしていないので、対応が遅くなる場合があります。

2010年8月24日

【2017年12月23日追記】コメント投稿についてのお願い。

当ブログをご覧いただく皆様から、情報や感想を幅広くコメントいただきたいと思っています。

管理者としてはコメントを承認制にしたり、個別に削除したりすることもできますが、そうした考えから、行っていません。(スパム投稿や極端に不適切な内容と判断した投稿は削除していますが、数か月に1回程度です。)投稿者の本人確認を厳しくしたり(これはgooブログの仕様上からも無理ですが)、コメント内容を制限したりするようなことも、したくありません。そのために、コメントいただく時にお願いしたいことがあり、追記します。

コメントは他の方々も読み、後々まで残るものです。事実と異なるコメントがあって、それを読んだ誰かがコメント内容を信じてしまい、それによって他方面・多方面へ迷惑をかけてしまうことがあるかもしれません。

そのため、コメント投稿に当たっては、内容についてそれなりに責任を持ったものにしてください。「それなりに責任」というのは、勘違いなどで事実でないものを投稿してしまうのは仕方ないとしても、事実でないことと知りながら、つまり「ウソ」「作り話」を、そうであることを示さずに投稿するようなことはやめてほしいということです。

不確実なこと、推測や憶測を(あるいは事実ではないことをどうしても)投稿する時は、そうしたことがはっきりと分かるような文章にしてください。

管理者、他の読者の方とも、コメントの投稿内容が事実かどうか確認できるすべがない場合もあり、投稿されたコメントの内容、あるいは投稿者を信じるしかないこともあります。

どうかその点をご了解の上、ご利用くださるよう、お願い申し上げます。

【2023年7月12日補足】当ブログの記事本文の記述については、100%間違いとは言い切れないですが、作成者として、正確を期し、その根拠を明確に示すよう努めています。一定の自信と責任はあるつもりです。

一方、コメント欄の内容については、上記の通り、正確さは保証できません。このことをご了承の上、コメントをお読みいただくよう、改めてお願い申し上げます。

ちょっと思うところがあって、上記のようなものを書いてみました。

(投稿日時がおかしいですが、最上段に表示させるためです。また、この記事のみコメントを受け付けない設定にしています)

(クリックするとアップ日が新しい順に表示されます。そのリンク先から古い順に並べ変えることもできます)

【2025年4月15日追記】gooブログが、2025年11月18日でサービス終了することになりました。別のブログへ移転できるようになるとのことですので、その方向で検討中です。移転先が決まればお知らせします。

【2025年4月20日追記】移転先として、「はてなブログ」を開設しました。https://taic02.hatenablog.jp/

とりあえず場所を確保しただけで、現時点では何もアップしていません。今後、使い勝手などを試験運用した後で、gooブログからの移転をしようと計画しています。

【2025年4月20日追記】移転先として、「はてなブログ」を開設しました。https://taic02.hatenablog.jp/

とりあえず場所を確保しただけで、現時点では何もアップしていません。今後、使い勝手などを試験運用した後で、gooブログからの移転をしようと計画しています。

当ブログは個人が収集した情報に考察等を加えた個人のブログです。したがって、扱っている内容の当事者とは関係ありません。

また、根拠や出典を明確にするよう心掛けていますが、必ずしも正確な情報ではない場合もあり得ます。アップ後に状況が変化することもありますので、これらの点をご了解ください。

当ブログへのリンクは自由に行ってください。連絡は不要です。

当ブログの文章の引用は常識の範囲内でお願いします。

ただし、画像を転載する際は、ご連絡ください。(当方の著作権うんぬんというより、画像が一人歩きして尾ひれが付いて、転載先や第三者にご迷惑をかけることがないとは言えませんので)

商用サイトやマスコミ等ネット以外の媒体で当ブログの内容を使用される際は、恐れ入りますが、どうか事前にご一報いただけないでしょうか。(ありがたいことですが、こんなブログを公的な組織が利用するほどのものではないと思います…)

※頻繁にはチェックしていないので、対応が遅くなる場合があります。

2010年8月24日

【2017年12月23日追記】コメント投稿についてのお願い。

当ブログをご覧いただく皆様から、情報や感想を幅広くコメントいただきたいと思っています。

管理者としてはコメントを承認制にしたり、個別に削除したりすることもできますが、そうした考えから、行っていません。(スパム投稿や極端に不適切な内容と判断した投稿は削除していますが、数か月に1回程度です。)投稿者の本人確認を厳しくしたり(これはgooブログの仕様上からも無理ですが)、コメント内容を制限したりするようなことも、したくありません。そのために、コメントいただく時にお願いしたいことがあり、追記します。

コメントは他の方々も読み、後々まで残るものです。事実と異なるコメントがあって、それを読んだ誰かがコメント内容を信じてしまい、それによって他方面・多方面へ迷惑をかけてしまうことがあるかもしれません。

そのため、コメント投稿に当たっては、内容についてそれなりに責任を持ったものにしてください。「それなりに責任」というのは、勘違いなどで事実でないものを投稿してしまうのは仕方ないとしても、事実でないことと知りながら、つまり「ウソ」「作り話」を、そうであることを示さずに投稿するようなことはやめてほしいということです。

不確実なこと、推測や憶測を(あるいは事実ではないことをどうしても)投稿する時は、そうしたことがはっきりと分かるような文章にしてください。

管理者、他の読者の方とも、コメントの投稿内容が事実かどうか確認できるすべがない場合もあり、投稿されたコメントの内容、あるいは投稿者を信じるしかないこともあります。

どうかその点をご了解の上、ご利用くださるよう、お願い申し上げます。

【2023年7月12日補足】当ブログの記事本文の記述については、100%間違いとは言い切れないですが、作成者として、正確を期し、その根拠を明確に示すよう努めています。一定の自信と責任はあるつもりです。

一方、コメント欄の内容については、上記の通り、正確さは保証できません。このことをご了承の上、コメントをお読みいただくよう、改めてお願い申し上げます。

ちょっと思うところがあって、上記のようなものを書いてみました。

(投稿日時がおかしいですが、最上段に表示させるためです。また、

奥が太平川。看板の工期は2028年3月まで

奥が太平川。看板の工期は2028年3月まで 百石橋たもとから上流方向。左に太平山・明田富士山、緑の橋が羽越本線、右が金照寺山

百石橋たもとから上流方向。左に太平山・明田富士山、緑の橋が羽越本線、右が金照寺山 百石橋から下流

百石橋から下流 愛宕下橋から上流

愛宕下橋から上流 (再掲)同じ場所の2021年

(再掲)同じ場所の2021年 まったくなくなった。

まったくなくなった。 まだ切り株が残る。奥が太平川橋

まだ切り株が残る。奥が太平川橋 太平山がよく見えるようになった

太平山がよく見えるようになった 二の丸・胡月池越しに本丸

二の丸・胡月池越しに本丸 二の丸広場。芝はまだ芽吹かず、この辺りはだいぶ湿っていた

二の丸広場。芝はまだ芽吹かず、この辺りはだいぶ湿っていた 本丸に上がる途中、表門前から二の丸広場を見下ろす

本丸に上がる途中、表門前から二の丸広場を見下ろす 胡月池上の本丸から二の丸広場

胡月池上の本丸から二の丸広場 本丸の旧・桜のトンネル

本丸の旧・桜のトンネル 左手前は満開のジンダイアケボノらしき若い桜

左手前は満開のジンダイアケボノらしき若い桜

奥が千秋トンネル通り、その向こうにマンション群=その辺りが矢留町の南端

奥が千秋トンネル通り、その向こうにマンション群=その辺りが矢留町の南端

反対側から

反対側から 2024年5月Googleマップストリートビューより

2024年5月Googleマップストリートビューより 2024年5月ストリートビュー

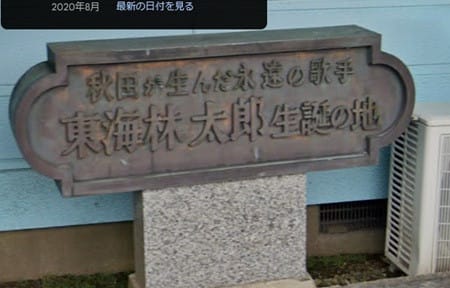

2024年5月ストリートビュー 2020年8月ストリートビューより

2020年8月ストリートビューより