2001年の東北夏祭り向けの長距離臨時列車の続き。

2025年8月11日の記事は、JR西日本の583系電車を使った、寝台急行「東北夏祭り号」を取り上げた。19年間(たぶん)にわたって、期間中は連日運行されたので、記憶に残っている人も少なくないようだ。

それとは別に、JR東日本の583系電車による寝台急行が運行された時期もあった。期間が短く、毎年1回しか運行されなかったので、鉄道好きでも知らない人も多そうで、ネット上にはダイヤの情報はある(参考にさせてもらいました)が、写真はなさそうだった。

その貴重な写真があります。

2001年8月5日7時15分頃、前回と同じ、秋田駅北の奥羽本線300キロポスト付近で撮影。

「臨時」表示

「臨時」表示

下手な写真&もったいぶってごめんなさい。何のことはない、当時としてはさほど珍しくない、583系9両編成の臨時列車。

JR東日本の583系電車は、1994年で定期運用は消滅。以降、臨時列車や団体列車に使われていた。当時はまだ青森の車両基地所属で、仙台と秋田に1編成ずつ転出(青森の配置がなくなる)するのは、2002~2003年のこと。

写真は、青森方面から奥羽本線を上って、秋田駅へ入線するシーン。関西から、東北夏祭りを見に来た人を乗せて夜を走ってきた「東北夏祭り号」とは、逆方向。

どういう経路で、どういう乗客が乗っているのか、想像が難しいと思う。

列車名は、寝台急行「お祭り北東北2号」。

始発駅は青森、終着駅は秋田。途中停車駅はなし。【14日追記・秋田駅は、2001年、2002年とも2番線に7時17分着。】

別の年のダイヤを後述するが、2001年もほぼ同じで、青森から秋田まで7時間程度かかったはず。電車特急なら2時間半の区間、各駅停車の倍の時間をかけている。

すなわち、青森ねぶたを見終わった人を乗せて、途中駅でドアを開けずに長時間停まりつつ秋田へ来たことになる。

“列車ホテル”の意味合いが強い列車。似たような列車が、かつては、つくば万博や甲子園の高校野球向けなどで設定されていた。

反対方向の列車もあったが、単純に往復するものではなかった。

この日(8月5日)の夜に秋田を出発、青森経由の仙台行きの「お祭り北東北4号」。下りなのに偶数号なのは、東北本線内に合わせている。

4号は、秋田竿燈まつりを見終わった人を、東北地方太平洋側へ運ぶ列車。

さらに、2号と4号を組み合わせて、青森ねぶた→秋田竿燈→仙台(北東北でないけれど仙台七夕もある)と周遊してもらう意図もあったのではないだろうか。そういうツアーがあったのかもしれない。

ネットから、お祭り北東北の変遷を拾ってみた。

1998年運行開始のようで、同年はすべて8月3日に、1号 一ノ関→八戸、3号 八戸→青森、4号 青森→秋田。

北東北を半周して、お帰りは各自というルート。

1号と3号は昼行のようだが、料金設定や座席仕様だったのかは不明。

八戸でいったん打ち切っているのは、3日がクライマックスだという「八戸三社大祭」を見てもらうためか。それならば、八戸、青森、秋田と北東北の3つの夏祭りを見られ、「お祭り北東北」によりふさわしい(岩手は無視されているけれど)。

1999年は号数なし。

8月4日 青森23時28分→秋田7時04分

8月5日 秋田22時30分→青森1時25分~1時51分→盛岡4時27分→北上4時57分→一ノ関5時44分→仙台6時56分

青森起点となり、ねぶたと竿燈の2つを見て、仙台に戻るコースに変更。

2000年からは、おおむね同じダイヤで、4日が2号、5日が4号に。

2002年が最後の運行だったようだ。

なお、東北夏祭り号と違って、グリーン車も座席として発売されていた。

仙台行き4号は、ねぶたを見た後に青森駅からも乗車可能なはずだが、時間的には遅い。

同じく2002年まで、仙台~青森で、24系客車による急行「ねぶたドリーム号」が運行されていて、そちらが最適な時刻だったはず。

今回も「居酒屋ドリーム」

今回も「居酒屋ドリーム」

この時の最後尾は、クハネ583-17。

終点到着時にカーテンが閉まっている寝台が多いのは、空席?

終点到着時にカーテンが閉まっている寝台が多いのは、空席?

2003年に仙台へ転出し、その後、秋田の編成が廃車となった代替として、2011年に秋田へ転属。青森向きの先頭車となって、2017年のさよなら運転まで走り続けた。

他の車両は廃車となり、2025年時点でこのクハネ583-17は、車籍を有する唯一の583系。といっても、他の車両がないので自走は不可能だし、秋田総合車両センター(旧・土崎工場)に色あせてサビが多い状態で置かれており【2025年6月14日の記事で少々】、今後はどうなるか。

2010年代以降、夜行列車、寝台列車は、超豪華なものを除けば過去のものとなってしまった。【14日補足・唯一の定期寝台列車となり、まもなく30年を迎えるサンライズエクスプレスは、いつまで走り、その後継は出るのか。】一方で近年は宿泊価格が高騰している。

それを意識したのかは分からないが、JR西日本「WEST EXPRESS 銀河」が登場し、そしてJR東日本が2027年春に「新たな夜行特急列車」を運行する。いずれも「寝台」ではなく座席扱いだが横になることができ、そんなに高い料金ではなさそう。高くなったホテル代を考えれば、庶民でも手が届くと思って【14日訂正】ある程度納得できる価格で、庶民でもなんとか手が届きそうで、期待している。

東日本のものは、首都圏と北東北を結ぶ計画だそうだが、このような夏祭りの輸送手段にもなるだろう。運行区間を変えれば、「お祭り北東北」の復活もなくはないのでは。※「東北夏祭り号」のほうは、車両の対応電源、路線の第3セクター化、JRだけでも西日本・東日本をまたぐことになるため、復活は難しい。

【14日追記・2002年の夏祭り列車について】

2002年には、24系客車「夢空間」をつないだ(食堂車は非営業)、「夢・夏祭り号」が、8月2日、5日に上野19時23分→秋田8時02分、3日、6日に秋田19時14分→上野10時58分で運転されていた。これも、上りは、まだ竿燈まつり途中で中途半端な時間。

2025年8月11日の記事は、JR西日本の583系電車を使った、寝台急行「東北夏祭り号」を取り上げた。19年間(たぶん)にわたって、期間中は連日運行されたので、記憶に残っている人も少なくないようだ。

それとは別に、JR東日本の583系電車による寝台急行が運行された時期もあった。期間が短く、毎年1回しか運行されなかったので、鉄道好きでも知らない人も多そうで、ネット上にはダイヤの情報はある(参考にさせてもらいました)が、写真はなさそうだった。

その貴重な写真があります。

2001年8月5日7時15分頃、前回と同じ、秋田駅北の奥羽本線300キロポスト付近で撮影。

「臨時」表示

「臨時」表示下手な写真&もったいぶってごめんなさい。何のことはない、当時としてはさほど珍しくない、583系9両編成の臨時列車。

JR東日本の583系電車は、1994年で定期運用は消滅。以降、臨時列車や団体列車に使われていた。当時はまだ青森の車両基地所属で、仙台と秋田に1編成ずつ転出(青森の配置がなくなる)するのは、2002~2003年のこと。

写真は、青森方面から奥羽本線を上って、秋田駅へ入線するシーン。関西から、東北夏祭りを見に来た人を乗せて夜を走ってきた「東北夏祭り号」とは、逆方向。

どういう経路で、どういう乗客が乗っているのか、想像が難しいと思う。

列車名は、寝台急行「お祭り北東北2号」。

始発駅は青森、終着駅は秋田。途中停車駅はなし。【14日追記・秋田駅は、2001年、2002年とも2番線に7時17分着。】

別の年のダイヤを後述するが、2001年もほぼ同じで、青森から秋田まで7時間程度かかったはず。電車特急なら2時間半の区間、各駅停車の倍の時間をかけている。

すなわち、青森ねぶたを見終わった人を乗せて、途中駅でドアを開けずに長時間停まりつつ秋田へ来たことになる。

“列車ホテル”の意味合いが強い列車。似たような列車が、かつては、つくば万博や甲子園の高校野球向けなどで設定されていた。

反対方向の列車もあったが、単純に往復するものではなかった。

この日(8月5日)の夜に秋田を出発、青森経由の仙台行きの「お祭り北東北4号」。下りなのに偶数号なのは、東北本線内に合わせている。

4号は、秋田竿燈まつりを見終わった人を、東北地方太平洋側へ運ぶ列車。

さらに、2号と4号を組み合わせて、青森ねぶた→秋田竿燈→仙台(北東北でないけれど仙台七夕もある)と周遊してもらう意図もあったのではないだろうか。そういうツアーがあったのかもしれない。

ネットから、お祭り北東北の変遷を拾ってみた。

1998年運行開始のようで、同年はすべて8月3日に、1号 一ノ関→八戸、3号 八戸→青森、4号 青森→秋田。

北東北を半周して、お帰りは各自というルート。

1号と3号は昼行のようだが、料金設定や座席仕様だったのかは不明。

八戸でいったん打ち切っているのは、3日がクライマックスだという「八戸三社大祭」を見てもらうためか。それならば、八戸、青森、秋田と北東北の3つの夏祭りを見られ、「お祭り北東北」によりふさわしい(岩手は無視されているけれど)。

1999年は号数なし。

8月4日 青森23時28分→秋田7時04分

8月5日 秋田22時30分→青森1時25分~1時51分→盛岡4時27分→北上4時57分→一ノ関5時44分→仙台6時56分

青森起点となり、ねぶたと竿燈の2つを見て、仙台に戻るコースに変更。

2000年からは、おおむね同じダイヤで、4日が2号、5日が4号に。

2002年が最後の運行だったようだ。

なお、東北夏祭り号と違って、グリーン車も座席として発売されていた。

仙台行き4号は、ねぶたを見た後に青森駅からも乗車可能なはずだが、時間的には遅い。

同じく2002年まで、仙台~青森で、24系客車による急行「ねぶたドリーム号」が運行されていて、そちらが最適な時刻だったはず。

今回も「居酒屋ドリーム」

今回も「居酒屋ドリーム」この時の最後尾は、クハネ583-17。

終点到着時にカーテンが閉まっている寝台が多いのは、空席?

終点到着時にカーテンが閉まっている寝台が多いのは、空席?2003年に仙台へ転出し、その後、秋田の編成が廃車となった代替として、2011年に秋田へ転属。青森向きの先頭車となって、2017年のさよなら運転まで走り続けた。

他の車両は廃車となり、2025年時点でこのクハネ583-17は、車籍を有する唯一の583系。といっても、他の車両がないので自走は不可能だし、秋田総合車両センター(旧・土崎工場)に色あせてサビが多い状態で置かれており【2025年6月14日の記事で少々】、今後はどうなるか。

2010年代以降、夜行列車、寝台列車は、超豪華なものを除けば過去のものとなってしまった。【14日補足・唯一の定期寝台列車となり、まもなく30年を迎えるサンライズエクスプレスは、いつまで走り、その後継は出るのか。】一方で近年は宿泊価格が高騰している。

それを意識したのかは分からないが、JR西日本「WEST EXPRESS 銀河」が登場し、そしてJR東日本が2027年春に「新たな夜行特急列車」を運行する。いずれも「寝台」ではなく座席扱いだが横になることができ、そんなに高い料金ではなさそう。高くなったホテル代を考えれば、

東日本のものは、首都圏と北東北を結ぶ計画だそうだが、このような夏祭りの輸送手段にもなるだろう。運行区間を変えれば、「お祭り北東北」の復活もなくはないのでは。※「東北夏祭り号」のほうは、車両の対応電源、路線の第3セクター化、JRだけでも西日本・東日本をまたぐことになるため、復活は難しい。

【14日追記・2002年の夏祭り列車について】

2002年には、24系客車「夢空間」をつないだ(食堂車は非営業)、「夢・夏祭り号」が、8月2日、5日に上野19時23分→秋田8時02分、3日、6日に秋田19時14分→上野10時58分で運転されていた。これも、上りは、まだ竿燈まつり途中で中途半端な時間。

朝日を浴びて秋田駅を北へ向かって出発

朝日を浴びて秋田駅を北へ向かって出発 2001年8月3日 6時17分頃撮影

2001年8月3日 6時17分頃撮影 ヘッドマーク(トレインマーク)は絵入り

ヘッドマーク(トレインマーク)は絵入り

2003年 秋田駅6番線到着

2003年 秋田駅6番線到着 2003年 弘前駅の発車標

2003年 弘前駅の発車標 2003年 側面行き先表示は「弘前」の上に「秋田」をシール貼り。「臨時」で済まさないのはよろしい

2003年 側面行き先表示は「弘前」の上に「秋田」をシール貼り。「臨時」で済まさないのはよろしい 2004年には「秋田」がセットされた

2004年には「秋田」がセットされた 2004年の乗車券・指定席特急券

2004年の乗車券・指定席特急券 奥が千秋トンネル通り、その向こうにマンション群=その辺りが矢留町の南端

奥が千秋トンネル通り、その向こうにマンション群=その辺りが矢留町の南端

反対側から

反対側から 2024年5月Googleマップストリートビューより

2024年5月Googleマップストリートビューより 2024年5月ストリートビュー

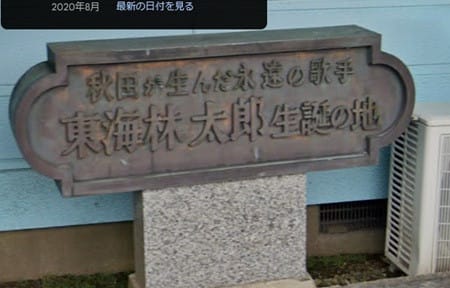

2024年5月ストリートビュー 2020年8月ストリートビューより

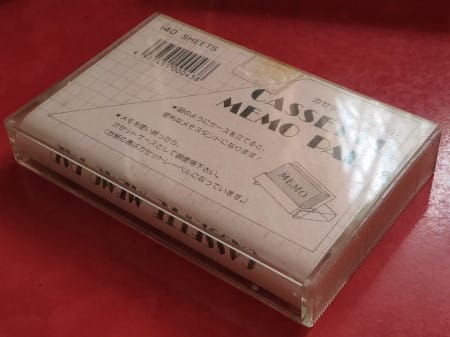

2020年8月ストリートビューより プラスチックケースの中に紙

プラスチックケースの中に紙 中身はカラフルなメモ用紙140枚

中身はカラフルなメモ用紙140枚

何もないのですが

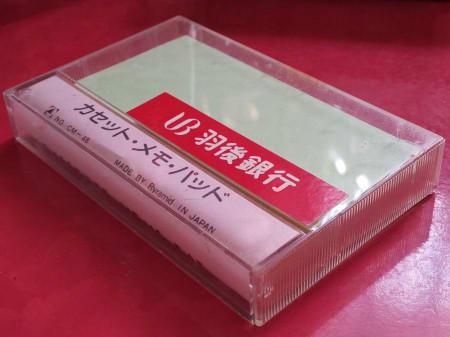

何もないのですが 「羽後銀行」

「羽後銀行」

仮囲いが設置されていた

仮囲いが設置されていた

北・泉いちょう通り側から、交差点方向

北・泉いちょう通り側から、交差点方向 囲いのすき間から、店舗玄関

囲いのすき間から、店舗玄関 南向きは色あせが著しい

南向きは色あせが著しい 北向きはマシ

北向きはマシ ファンタシトラス&メローイエロー 490ml 税込み162円 1本255kcal

ファンタシトラス&メローイエロー 490ml 税込み162円 1本255kcal

細長い物体。この状態ではフタ付きケースに入っています

細長い物体。この状態ではフタ付きケースに入っています 棒状のガラスの中に目盛り

棒状のガラスの中に目盛り 裏面

裏面 薄いダンボール箱

薄いダンボール箱 東芝硝子株式会社

東芝硝子株式会社 結果。電子体温計は10分経過時。水銀体温計は反射で見づらいですが

結果。電子体温計は10分経過時。水銀体温計は反射で見づらいですが

下がそれ。日焼けしています

下がそれ。日焼けしています 裏面表示

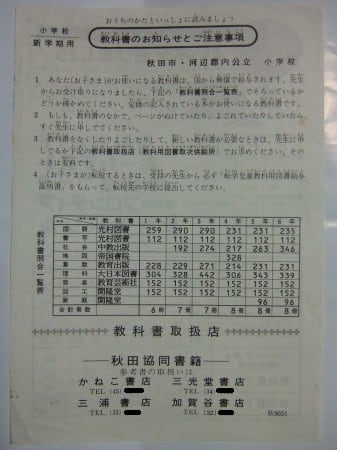

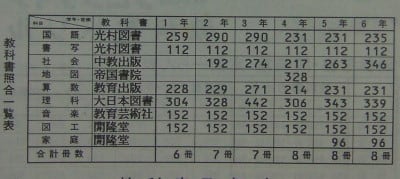

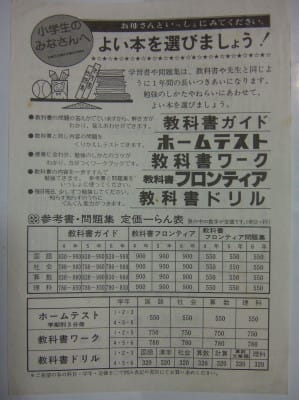

裏面表示 「教科書のお知らせとご注意事項」

「教科書のお知らせとご注意事項」

いかにも昭和テイスト

いかにも昭和テイスト

「次々 解決」

「次々 解決」 「シェイプアップした」

「シェイプアップした」 「昔ばなしする」

「昔ばなしする」