例年通りであれば、2025年も10月に、秋田中央交通の秋田市内の一般路線バスのダイヤ改正が実施される。今回は、運賃値上げ【2025年7月15日の記事】もある。

ダイヤが変わるとすれば、廃止路線があるのか、増減はどの程度か気になり、早く知りたいもの。廃止に関しては、夏までに開催される「秋田市地域公共交通協議会」において明らかになることがある(廃止されるのに議題にならなかった路線・系統もあり、その違いが分からないのだが)。

2025年は7月29日に、第44回秋田市地域公共交通協議会が開催されていた(秋田市サイト ページ番号1047106)。

その議題には路線バスの廃止はなく、議事録中にも言及はない。

一方、「路線バス「大住・みなみ野団地線」の路線変更について」があり、承認された。10月1日から変更。

これは前向きな変更。詳細は後述するが、わずかながら運行区間が延伸され、わずかながら運行本数が増える予定。

ここで大住・みなみ野団地線の変遷をまとめておく。2011年12月30日の記事、2019年3月22日の記事も参照。

元々は秋田市交通局(秋田市営バス)の路線で、秋田駅西口~牛島の旧道(牛島東五丁目)~二ツ屋下丁まで来て、国道13号へ出て南高校方向へ戻り、大住地内へ入って、「大住団地」が終点であった。遅くとも1980年には「大住団地線」の名が存在。

1993年には、約半数の便が、新たに宅地化された「みなみ野団地【24日追記・後に「大住コミュニティセンター入口」に改称】」方面まで延伸。実際にはもう1つ先の「西潟敷」が終点。1996年には全便がみなみ野団地行きに。

2001年春に、牛島方面各路線とともに、秋田中央交通へ移管。「大住・みなみ野団地線」の呼称が一般的になるのはこの頃か。また、正確な時期は不明だが、さらに1つ先の「牛島西四丁目」まで延伸。西四丁目には家1軒分程度の土地があり、そこを回転地として、方向転換と待機を行っていた。

2017年10月に、旧道・南高校前経由から、イオン秋田中央店前・卸センター入口(いわゆる柳原)・国道13号経由に変更。牛島市営住宅前通過後、大住へ入るように。運賃は変わらず、所要時間も大差なし。

他の牛島経由各路線をさしおいて、どうして大住団地線だけが国道経由に変わったのか、理由はいまいち分からない。旧道沿線の人たちもそうだが、秋田南高校の生徒の乗車機会が奪われたことになる。下校時などは、高校からバス停1つ、牛島市営住宅前まで歩いて、大住団地線に乗車する人はいるようだ。

運行本数は、市営住宅時代~移管直後は、昼間は1時間に2本運行されていた。1日30往復はあったはず。

移管後、(他路線も同様だが)減便が進んで、2018年では毎時1本程度と半減。

そして、2019年3月。

末端の区間短縮と、減便が行われる。新型コロナウイルス流行や乗務員不足より前の時期。

380メートルほど運行区間を短縮し、牛島西四丁目の回転地と西潟敷の2停留所を廃止。新たに路上に設ける「牛島西四丁目」停留所を終点としたのだが、その所在地は牛島西四丁目ではない。

この時の短縮・減便の理由は、回転地に住宅が建つことになり、使えなくなったのがきっかけとのこと。それにより、折り返し運行が難しくなり、車両・人員繰りの都合がつかず、減便となったようだ。ただし、2019年春当初は、住宅地の道路などを周回して方向転換して折り返す運用も何本かあった。

今回の協議会の資料では「終点となっていたバス回転地(牛島西四丁目地内)の利用が困難となったため、往路運行後、回送せざるを得ず、また周辺に待機場所も確保できないことから、効率的な運行ができず、大幅な減便となっている。」と説明されている。実際には「往路運行後」だけでなく「復路運行前」も回送せざるを得ない。

その後、コロナと人員不足もあって、さらに減便が進んだ。

現行・2024年10月のダイヤでは、平日下り7本(始発9時40分、最終18時30分)、上り6本(7時10分、17時10分)。土日祝下り3本(10時00分、17時30分)、上り5本(8時30分、16時20分)。

20年ほど前は、朝から夜遅くまで、1時間に2本走っていたとは、信じられない。

現在は、すべてが牛島西四丁目で折り返しが不可能なダイヤ。数十分移動させれば、時間的には可能なものもあるのだが、いろいろあるのでしょう。

古川添交差点で上下がすれ違う

古川添交差点で上下がすれ違う

↑平日 駅15時10分発と西四丁目15時15分発。ダイヤ上は牛島駅入口~牛島市営住宅前間で行き違うが、この時は下りが遅れていた。

営業運行しない片道は、全便かどうかは不明だが、秋田営業所(大川反車庫)との間を回送するのを見かける。秋田営業所~臨海バイパス~茨島交差点~秋田大橋たもと~茨島・大住アンパス~牛島西四丁目バス停と、5キロに及ぶ。

上り運用前、車庫発の回送ダイヤは余裕があり、渋滞がなければ、始発10分近く前に牛島西四丁目に着くようだ。その時間調整は、道路が広い、雄物川堤防下の茨島・大住アンパスの通りで路肩に寄せて行っている。

茨島側の堤防から見下ろす

茨島側の堤防から見下ろす

2度見た限りでは、茨島地区側に停めていたが、同じ場所ではなかった。もしかしたら、アンパスをくぐった牛島側などで待機することもあるのかも。

ここから本題。協議会で明らかになったこと。

茨島・大住アンパスの近く、羽越本線の線路沿いに「牛島清水町市営住宅(※)」があるのだが、その一角に、秋田市がバス回転地を整備。

※この路線のバス停名でもあり、羽後牛島駅そばの「牛島市営住宅」とは別の市営住宅。ちなみに、現在は牛島に清水町という町名は存在しないし、住居表示実施前にさかのぼっても「牛島字清水下」はあるが、ズバリ清水町はなかったようだ。

そこに新たに「牛島西四丁目」バス停を設置して、そこまで路線を延長する。現・牛島西四丁目から、新・牛島西四丁目までの道のり(=実質的な延伸距離)は500メートルほど。

3代目となる牛島西四丁目バス停は、再び、ちゃんと牛島西四丁目に所在する(ギリギリだけど)。

資料によれば、かつての回転地(初代・牛島西四丁目)までの路線免許はまだ残っているらしく、それを廃止(約300メートル)。市営住宅の3代目・牛島西四丁目までを新設(約400メートル)するという形。

運行経路。現在の2代目・西四丁目から橋を渡った先にある信号(右折すれば初代・西四丁目方向)を直進して、雄物川堤防の道路(アンパスの通り)へ突き当たって右折。150メートルほど直進して、新・回転地直近の生活道路へ右折というルート。

アンパスの通りの出入りが2か所とも信号のない交差点なのと、50メートルほどであるが回転地付近の道がやや角度があって狭いのが、支障にならないか心配。

以前の図に加筆。マル1が当初の回転地、マル2が現在の終点、紫色の線が新経路で、マル3が市営住宅の回転地

以前の図に加筆。マル1が当初の回転地、マル2が現在の終点、紫色の線が新経路で、マル3が市営住宅の回転地

資料では、牛島西四丁目を実質移設するだけで、他のバス停の改廃はなさそう。

現行の2代目・牛島西四丁目を残したり、かつての西潟敷相当(牛島南二丁目とか)を復活させることはないのか。

また、市営住宅内のバス停名を「牛島清水町市営住宅前」にしてもよさそうだが、同じ路線に「牛島市営住宅前」があるからややこしいか。

市営住宅内への回転地整備については、今年春の時点で秋田市の事業として発注されており、現時点で工事中(工期は8月29日まで)。着工前に行こうと思っていたのだが、行きそびれてしまった。

新回転地は、市営住宅敷地の隅にあった公園風のスペースを転用。ベンチとちょっとした植木程度しかなく、舗装されていたので、市営住宅の工事や作業用の車両を入れるのが、本来の用途だったのかもしれない。

2023年8月 Googleマップストリートビューより

2023年8月 Googleマップストリートビューより

運行本数がどのくらいになるかについては、議事録内で質疑応答がされている。

中央交通側と思われる委員が「現行の1.5~1.6倍ほどまで増やす予定である。」としている。

ということは、平日下りが1.6倍になったとすれば、11本(4本増)。減便が多かった近年、前向きにとらえたい。

同じく質疑中で、他に回転地が確保できない事例が過去にあったか問われたのには、「同じような事例はあったが、代わりの土地がすぐ見つかったため、特に問題にはならなかった。」と回答。

2019年にバス停が移動しても牛島西四丁目のままだったのは、混乱を防ぎ、表示や印刷物の改訂を要しないためだったと思われるが、他に、早期に新たな回転地を見つけて、再移動させたい意向があったのかもしれない。それがなかなか解決せず、中央交通としても困ってはいたのだろう。

そこで、秋田市が場所と費用を出して、6年半越しの課題を解決したのは、意外ではあった。だったら、もっと早くやっても良かったような。あと、牛島西四丁目折り返しにこだわらず、(前から何度か述べているが)アンパスをくぐって茨島方面を周回したり、仁井田・御野場方面へ向かったりする新規路線を設定するという手法もあったのではないか。【24日補足・大住・みなみ野での折り返しにこだわる必要はないのではないか。】

質疑では「新たな回転地の除雪はどうするのか。」「秋田中央交通(株)が行う。」とのやり取りがあったが、それぐらいは市がやってやってもいいとも思う。

大住団地線は、利用者は少なくはないが、基幹路線には及ばない位置付けだと思う。そこへ減便があって、存在感が薄れてしまった。

一方、秋田市が計画しているという、バス路線再編計画【2024年7月7日の記事】では、(計画というかたたき台段階かと思うが)幹線級路線になっている。今回の増便で存在感が増し、再編時に躍進となるか。

そのためにも、利用者が増えなければいけない。ここまで減便されてしまった後、どの程度、利用が戻るだろうか。

※2025年10月からのダイヤはこの記事にて。

ダイヤが変わるとすれば、廃止路線があるのか、増減はどの程度か気になり、早く知りたいもの。廃止に関しては、夏までに開催される「秋田市地域公共交通協議会」において明らかになることがある(廃止されるのに議題にならなかった路線・系統もあり、その違いが分からないのだが)。

2025年は7月29日に、第44回秋田市地域公共交通協議会が開催されていた(秋田市サイト ページ番号1047106)。

その議題には路線バスの廃止はなく、議事録中にも言及はない。

一方、「路線バス「大住・みなみ野団地線」の路線変更について」があり、承認された。10月1日から変更。

これは前向きな変更。詳細は後述するが、わずかながら運行区間が延伸され、わずかながら運行本数が増える予定。

ここで大住・みなみ野団地線の変遷をまとめておく。2011年12月30日の記事、2019年3月22日の記事も参照。

元々は秋田市交通局(秋田市営バス)の路線で、秋田駅西口~牛島の旧道(牛島東五丁目)~二ツ屋下丁まで来て、国道13号へ出て南高校方向へ戻り、大住地内へ入って、「大住団地」が終点であった。遅くとも1980年には「大住団地線」の名が存在。

1993年には、約半数の便が、新たに宅地化された「みなみ野団地【24日追記・後に「大住コミュニティセンター入口」に改称】」方面まで延伸。実際にはもう1つ先の「西潟敷」が終点。1996年には全便がみなみ野団地行きに。

2001年春に、牛島方面各路線とともに、秋田中央交通へ移管。「大住・みなみ野団地線」の呼称が一般的になるのはこの頃か。また、正確な時期は不明だが、さらに1つ先の「牛島西四丁目」まで延伸。西四丁目には家1軒分程度の土地があり、そこを回転地として、方向転換と待機を行っていた。

2017年10月に、旧道・南高校前経由から、イオン秋田中央店前・卸センター入口(いわゆる柳原)・国道13号経由に変更。牛島市営住宅前通過後、大住へ入るように。運賃は変わらず、所要時間も大差なし。

他の牛島経由各路線をさしおいて、どうして大住団地線だけが国道経由に変わったのか、理由はいまいち分からない。旧道沿線の人たちもそうだが、秋田南高校の生徒の乗車機会が奪われたことになる。下校時などは、高校からバス停1つ、牛島市営住宅前まで歩いて、大住団地線に乗車する人はいるようだ。

運行本数は、市営住宅時代~移管直後は、昼間は1時間に2本運行されていた。1日30往復はあったはず。

移管後、(他路線も同様だが)減便が進んで、2018年では毎時1本程度と半減。

そして、2019年3月。

末端の区間短縮と、減便が行われる。新型コロナウイルス流行や乗務員不足より前の時期。

380メートルほど運行区間を短縮し、牛島西四丁目の回転地と西潟敷の2停留所を廃止。新たに路上に設ける「牛島西四丁目」停留所を終点としたのだが、その所在地は牛島西四丁目ではない。

この時の短縮・減便の理由は、回転地に住宅が建つことになり、使えなくなったのがきっかけとのこと。それにより、折り返し運行が難しくなり、車両・人員繰りの都合がつかず、減便となったようだ。ただし、2019年春当初は、住宅地の道路などを周回して方向転換して折り返す運用も何本かあった。

今回の協議会の資料では「終点となっていたバス回転地(牛島西四丁目地内)の利用が困難となったため、往路運行後、回送せざるを得ず、また周辺に待機場所も確保できないことから、効率的な運行ができず、大幅な減便となっている。」と説明されている。実際には「往路運行後」だけでなく「復路運行前」も回送せざるを得ない。

その後、コロナと人員不足もあって、さらに減便が進んだ。

現行・2024年10月のダイヤでは、平日下り7本(始発9時40分、最終18時30分)、上り6本(7時10分、17時10分)。土日祝下り3本(10時00分、17時30分)、上り5本(8時30分、16時20分)。

20年ほど前は、朝から夜遅くまで、1時間に2本走っていたとは、信じられない。

現在は、すべてが牛島西四丁目で折り返しが不可能なダイヤ。数十分移動させれば、時間的には可能なものもあるのだが、いろいろあるのでしょう。

古川添交差点で上下がすれ違う

古川添交差点で上下がすれ違う↑平日 駅15時10分発と西四丁目15時15分発。ダイヤ上は牛島駅入口~牛島市営住宅前間で行き違うが、この時は下りが遅れていた。

営業運行しない片道は、全便かどうかは不明だが、秋田営業所(大川反車庫)との間を回送するのを見かける。秋田営業所~臨海バイパス~茨島交差点~秋田大橋たもと~茨島・大住アンパス~牛島西四丁目バス停と、5キロに及ぶ。

上り運用前、車庫発の回送ダイヤは余裕があり、渋滞がなければ、始発10分近く前に牛島西四丁目に着くようだ。その時間調整は、道路が広い、雄物川堤防下の茨島・大住アンパスの通りで路肩に寄せて行っている。

茨島側の堤防から見下ろす

茨島側の堤防から見下ろす2度見た限りでは、茨島地区側に停めていたが、同じ場所ではなかった。もしかしたら、アンパスをくぐった牛島側などで待機することもあるのかも。

ここから本題。協議会で明らかになったこと。

茨島・大住アンパスの近く、羽越本線の線路沿いに「牛島清水町市営住宅(※)」があるのだが、その一角に、秋田市がバス回転地を整備。

※この路線のバス停名でもあり、羽後牛島駅そばの「牛島市営住宅」とは別の市営住宅。ちなみに、現在は牛島に清水町という町名は存在しないし、住居表示実施前にさかのぼっても「牛島字清水下」はあるが、ズバリ清水町はなかったようだ。

そこに新たに「牛島西四丁目」バス停を設置して、そこまで路線を延長する。現・牛島西四丁目から、新・牛島西四丁目までの道のり(=実質的な延伸距離)は500メートルほど。

3代目となる牛島西四丁目バス停は、再び、ちゃんと牛島西四丁目に所在する(ギリギリだけど)。

資料によれば、かつての回転地(初代・牛島西四丁目)までの路線免許はまだ残っているらしく、それを廃止(約300メートル)。市営住宅の3代目・牛島西四丁目までを新設(約400メートル)するという形。

運行経路。現在の2代目・西四丁目から橋を渡った先にある信号(右折すれば初代・西四丁目方向)を直進して、雄物川堤防の道路(アンパスの通り)へ突き当たって右折。150メートルほど直進して、新・回転地直近の生活道路へ右折というルート。

アンパスの通りの出入りが2か所とも信号のない交差点なのと、50メートルほどであるが回転地付近の道がやや角度があって狭いのが、支障にならないか心配。

以前の図に加筆。マル1が当初の回転地、マル2が現在の終点、紫色の線が新経路で、マル3が市営住宅の回転地

以前の図に加筆。マル1が当初の回転地、マル2が現在の終点、紫色の線が新経路で、マル3が市営住宅の回転地資料では、牛島西四丁目を実質移設するだけで、他のバス停の改廃はなさそう。

現行の2代目・牛島西四丁目を残したり、かつての西潟敷相当(牛島南二丁目とか)を復活させることはないのか。

また、市営住宅内のバス停名を「牛島清水町市営住宅前」にしてもよさそうだが、同じ路線に「牛島市営住宅前」があるからややこしいか。

市営住宅内への回転地整備については、今年春の時点で秋田市の事業として発注されており、現時点で工事中(工期は8月29日まで)。着工前に行こうと思っていたのだが、行きそびれてしまった。

新回転地は、市営住宅敷地の隅にあった公園風のスペースを転用。ベンチとちょっとした植木程度しかなく、舗装されていたので、市営住宅の工事や作業用の車両を入れるのが、本来の用途だったのかもしれない。

2023年8月 Googleマップストリートビューより

2023年8月 Googleマップストリートビューより運行本数がどのくらいになるかについては、議事録内で質疑応答がされている。

中央交通側と思われる委員が「現行の1.5~1.6倍ほどまで増やす予定である。」としている。

ということは、平日下りが1.6倍になったとすれば、11本(4本増)。減便が多かった近年、前向きにとらえたい。

同じく質疑中で、他に回転地が確保できない事例が過去にあったか問われたのには、「同じような事例はあったが、代わりの土地がすぐ見つかったため、特に問題にはならなかった。」と回答。

2019年にバス停が移動しても牛島西四丁目のままだったのは、混乱を防ぎ、表示や印刷物の改訂を要しないためだったと思われるが、他に、早期に新たな回転地を見つけて、再移動させたい意向があったのかもしれない。それがなかなか解決せず、中央交通としても困ってはいたのだろう。

そこで、秋田市が場所と費用を出して、6年半越しの課題を解決したのは、意外ではあった。だったら、もっと早くやっても良かったような。あと、牛島西四丁目折り返しにこだわらず、(前から何度か述べているが)アンパスをくぐって茨島方面を周回したり、仁井田・御野場方面へ向かったりする新規路線を設定するという手法もあったのではないか。【24日補足・大住・みなみ野での折り返しにこだわる必要はないのではないか。】

質疑では「新たな回転地の除雪はどうするのか。」「秋田中央交通(株)が行う。」とのやり取りがあったが、それぐらいは市がやってやってもいいとも思う。

大住団地線は、利用者は少なくはないが、基幹路線には及ばない位置付けだと思う。そこへ減便があって、存在感が薄れてしまった。

一方、秋田市が計画しているという、バス路線再編計画【2024年7月7日の記事】では、(計画というかたたき台段階かと思うが)幹線級路線になっている。今回の増便で存在感が増し、再編時に躍進となるか。

そのためにも、利用者が増えなければいけない。ここまで減便されてしまった後、どの程度、利用が戻るだろうか。

※2025年10月からのダイヤはこの記事にて。

左は牛島市営住宅、下は羽越本線 羽後牛島駅、奥は大森山

左は牛島市営住宅、下は羽越本線 羽後牛島駅、奥は大森山

雄物川上流方向。中央の赤茶色の建物は、仁井田の県立秋田南高等学校

雄物川上流方向。中央の赤茶色の建物は、仁井田の県立秋田南高等学校 ここからは腕金がよく見えて、送電鉄塔らしい姿

ここからは腕金がよく見えて、送電鉄塔らしい姿 2015年8月ストリートビューより。秋田駅方向

2015年8月ストリートビューより。秋田駅方向 手前は別の路線の鉄塔

手前は別の路線の鉄塔 近付いてきた。当然だが、ひときわ高い

近付いてきた。当然だが、ひときわ高い

根本に到達

根本に到達 腕金のある面から見上げれば、東京タワーとか電波塔のようにも見える?

腕金のある面から見上げれば、東京タワーとか電波塔のようにも見える? 地理院地図に加筆。★が紅白鉄塔

地理院地図に加筆。★が紅白鉄塔 住宅地の紅白鉄塔

住宅地の紅白鉄塔 旭川に架かる「刈穂橋」付近、旭南と楢山登町

旭川に架かる「刈穂橋」付近、旭南と楢山登町 左岸・楢山登町側

左岸・楢山登町側 左岸・旭川・太平川合流点。現在は通行止め中

左岸・旭川・太平川合流点。現在は通行止め中 右岸

右岸 旭川の通路沿いの民家の窓ガラスに写り込んでいた

旭川の通路沿いの民家の窓ガラスに写り込んでいた 陸上競技場と相撲場の間、テニスコートの向かい

陸上競技場と相撲場の間、テニスコートの向かい 航空写真。この時も駐車しているが、給油施設は?

航空写真。この時も駐車しているが、給油施設は? 実施要項より抜粋・加工。分かりづらいが黒い点線で囲ったのが燃料補給訓練場所

実施要項より抜粋・加工。分かりづらいが黒い点線で囲ったのが燃料補給訓練場所 ビル正面、大町通り(赤れんが館通り)

ビル正面、大町通り(赤れんが館通り) 裏手は川反通り

裏手は川反通り

約500メートル。台座まで見える

約500メートル。台座まで見える 生活道路の真ん中に。約1キロ地点

生活道路の真ん中に。約1キロ地点 こんな場所(右奥に見えてます)

こんな場所(右奥に見えてます) 道路よりちょっと左

道路よりちょっと左 こっちはちょっと右

こっちはちょっと右 ここはほぼ真ん中 ※雪のある3月撮影

ここはほぼ真ん中 ※雪のある3月撮影 アンテナ手前にピンクの三角屋根

アンテナ手前にピンクの三角屋根 広い道路の真ん中に

広い道路の真ん中に

右の黒いビルは山王十字路の秋田銀行本店

右の黒いビルは山王十字路の秋田銀行本店

3本?!

3本?! 地理院地図に加筆

地理院地図に加筆

「金照寺山公園東入口」

「金照寺山公園東入口」 北側から。緑の木々が金照寺山

北側から。緑の木々が金照寺山 地理院地図に加筆。赤い線がバス路線、★がバス停

地理院地図に加筆。赤い線がバス路線、★がバス停 2019年9月 下り側

2019年9月 下り側 「金照寺山公園」

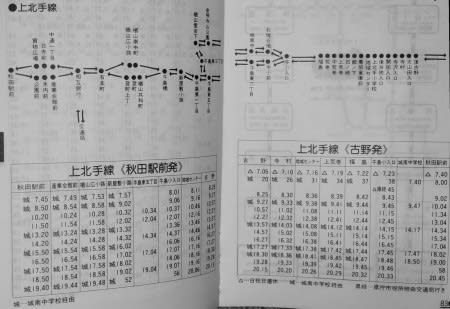

「金照寺山公園」 1988年の時刻表

1988年の時刻表 「城南中学校前」

「城南中学校前」 「石塚谷地」

「石塚谷地」 丁字路東方向。奥が羽越本線、金照寺山

丁字路東方向。奥が羽越本線、金照寺山 反対側から

反対側から 「愛宕下町内の通り」

「愛宕下町内の通り」 (再掲)2010年前後に更新されたと思われる「保戸野みその通り」と同仕様。愛称命名は1983年

(再掲)2010年前後に更新されたと思われる「保戸野みその通り」と同仕様。愛称命名は1983年 南側から。突き当たりにポールがある

南側から。突き当たりにポールがある 教会と聖使幼稚園(せいし~。聖園=みその とは別)

教会と聖使幼稚園(せいし~。聖園=みその とは別) 道路際ギリギリに立つが、裏面も同じ内容

道路際ギリギリに立つが、裏面も同じ内容

こんなもの

こんなもの アジサイの花とハマナスの果実(花も少々)と秋田中央交通の路線バス

アジサイの花とハマナスの果実(花も少々)と秋田中央交通の路線バス 反対方向

反対方向 上りが右折して迂回区間へ

上りが右折して迂回区間へ 祭を横目に

祭を横目に 「臨時バス停」を設置

「臨時バス停」を設置 信号の先から交通規制、右が大町西交差点方向

信号の先から交通規制、右が大町西交差点方向 両側に同じもの

両側に同じもの (再掲)秋田市営バス最後の2005年6月26日

(再掲)秋田市営バス最後の2005年6月26日 左が下り側

左が下り側 標柱は1998年12月設置

標柱は1998年12月設置 上の再掲写真と同時撮影の初掲載写真

上の再掲写真と同時撮影の初掲載写真 【24日補足・2024の下の点線は、Microsoft Paintが勝手に入れたもの(バグ?)で、他意はありません。】

【24日補足・2024の下の点線は、Microsoft Paintが勝手に入れたもの(バグ?)で、他意はありません。】 ちょっときつそう

ちょっときつそう 「一本木」交差点

「一本木」交差点 「古屋布」

「古屋布」

「かいらげふち」

「かいらげふち」

国土交通省 道路標識一覧より(https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/)

国土交通省 道路標識一覧より(https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/)

(

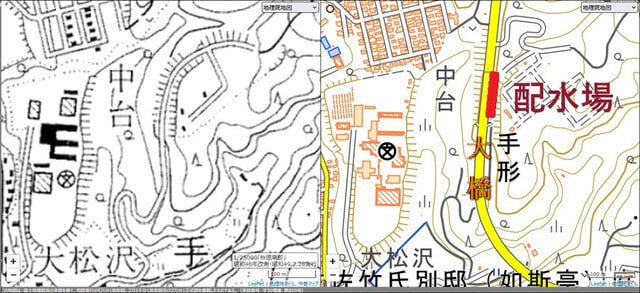

( 左は1971年、右は現在。地形図には手形山配水場の名称はなし

左は1971年、右は現在。地形図には手形山配水場の名称はなし これこそ白い「)❘(」。現在は右図の「◯」の位置

これこそ白い「)❘(」。現在は右図の「◯」の位置

南側(手形山大橋側)

南側(手形山大橋側) トンネルもカーブしている

トンネルもカーブしている 「手形トンネル 1995年3月 延長276m」

「手形トンネル 1995年3月 延長276m」 半田葬儀社向かい側から東方向

半田葬儀社向かい側から東方向 大町五丁目交差点 東方向

大町五丁目交差点 東方向

向こう側が双子設置

向こう側が双子設置 (再掲)東側から

(再掲)東側から 仮設撤去・本設置

仮設撤去・本設置 (再掲)

(再掲) 左側にも設置

左側にも設置 車両用信号機は以前からのもの

車両用信号機は以前からのもの 右手前が双子設置。南北方向の横断歩道まで少々遠い

右手前が双子設置。南北方向の横断歩道まで少々遠い 半田葬儀社前から東方向

半田葬儀社前から東方向 東端・大町五丁目交差点

東端・大町五丁目交差点 大町五丁目交差点から西方向。左側の歩道は封鎖中。早く開放してほしい

大町五丁目交差点から西方向。左側の歩道は封鎖中。早く開放してほしい