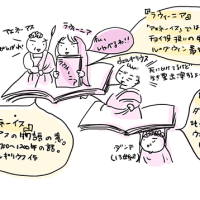

『古代遊牧帝国』護雅夫

『遊牧騎馬民族国家』でおなじみ(?)の

護雅夫先生であります。

昭和51年初版の中公新書。

『古代遊牧帝国』のメインは、

「突厥」という民族及び

「突厥帝国」の盛衰です。

なんか色んな単語が出てきて混乱したんですが、

そして私の解釈が間違っていたら謝るしかないんですが、

突厥はチュルク(トルコ)民族のひとつです。

多分!

むかーしむかし、大陸内部にたくさんいたチュルク(トルコ)民族諸部族。

その総称が「鉄勒(てつろく)」。

と、『隋書』(581-618年)に書かれている。

そのひとつが高車丁零(こうしゃていれい)と呼ばれたり、

狄歴(てきれき)、勅録(ちょくろく)と呼ばれたりして、

突厥へと繋がるそうです。

多分!

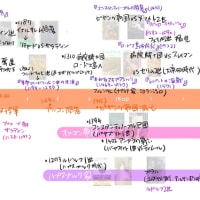

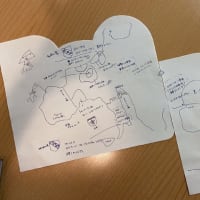

モンゴル高原の支配勢力の移り変わりで言うと、

1)匈奴(前3世紀頃)

↓

2)鮮卑王国

↓

3)高車丁零(3世紀頃。狄歴、勅録とも呼ばれる。『魏書』)

↓

4)柔然(5世紀。蠕蠕(ぜんぜん)、茹茹(じょじょ))

↓

5)突厥

↓

6)ウイグル

という流れになる。

1)の匈奴はBC209年、冒頓単于(ぼくとつぜんう)により

北アジア統一。

アジア史上初の遊牧騎馬民族国家です。

始皇帝(BC221年:中国統一)と同じ時代ですね。

統一ムーブメントの時代である。

2)の鮮卑族は3世紀に早くも分裂。

分裂した氏族は五胡十六国リーグに参戦し、

慕容氏が前燕(307-370年)、拓跋氏が南燕(398-410年)へ。

3)の高車丁零がトルコ系民族。

匈奴や鮮卑の弱体化の隙を突いて

南モンゴル高原(ジュンガル盆地)に進出。

「高車」の名は中国から呼ばれていたらしく、

なんか、文字通り、車輪のでっかい車を使っていたみたいです。

よくわからんが強そうだ。

高車丁零の始祖伝説も狼が育児している(遊牧系あるある)。

4)の柔然は5世紀頃ぶいぶい言って、

高車丁零(鉄勒諸部族)も支配下に。

5)で突厥登場。

546年に初代可汗(かがん、君主のこと)が

ジュンガル盆地の鉄勒を降伏させる。

鉄勒=突厥以外のトルコ系諸部族、と解釈するよろし。

552年、柔然を滅ぼして突厥帝国が誕生。

トルコ民族による史上初の遊牧騎馬民族国家。

独立と前後して、西魏と絹馬貿易の通商が始まる。

この仲介をしているのがソグド人です。

あ、出たな!ソグド人!

西魏から突厥への使者は、

酒泉の「胡人」安諾槃陁(あんだくはんだ)。

安という姓を名乗るのは、安国(ブハラ)出身のソグド人。

さてさて、突厥が東方の中国から絹を輸入するのは、

西方へと輸出できるからです。

シルクロード貿易の完成じゃあ!

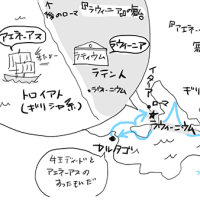

突厥帝国には、西方の敵「エフタル」を

ササン朝ペルシアと挟撃して滅ぼしたり、

東ローマ帝国ユスティノス2世(565−574)と

絹取引をしたり、という記録が残っています。

国際的じゃあ〜。

というか東西が繋がってる〜!!

(世界史のこういうところが好き)

シルクロードの歴史で言うと、

紀元前5世紀のヘロドトスが記した東方ルートに

すでに匈奴かな?と思われる民族が登場するそうです。

ギリシャの東方にあるスキタイ(前7~3世紀の遊牧騎馬民族国家)

の商人がカザフスタン高原を抜けて

アルタイ山脈あたりまで交易していたそうで。

おいおい、概念的世界がめちゃくちゃ狭い時代なのに?

すごいじゃないか。

と、感心した直後にがっかりですが、

ヘロドトス以後はカスピ海が世界の端っこになるらしい。

世界観って狭くなるんだ〜。なんでやねん。

えっと、なんだっけ。

突厥第一帝国ですよ。

6世紀には中国が突厥に「贈り物」をする時代もあるが、

隋の頃には力関係が逆転。

583年、突厥帝国の東西分裂。

さらに唐の時代には羈縻(きび)支配を受けます。

羈縻ってのは、文化はそのまま贈り物する間接統治のこと。ざっくり。

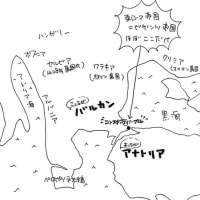

唐が最大版図を極めた頃は、

天山山脈北西の砕葉(スーイ・アーブ)までを直接支配。

って言われてもピンと来ないんですが、

唐人が天山以西に築いた最初で最後の城郭が砕葉城!

と言われてもピンと来ない気もしますが、

クレイジー玄奘が立ち寄って西突厥の可汗に会ったとか会わないとか。

ちなみに李白(酔っ払いネアカ詩仙)の出身地とも言われている。

682年に阿史那氏(名門一族)のクトルクが蜂起、

突厥第二帝国として羈縻支配から独立。

ちなみに唐は則天武后の頃。

ライバルをトイレに沈めてたおばさんである。怖いね!

突厥第二帝国は戦いで忙しい。

突騎施(チュルギシュ、天山山脈北方トルコ民族)を征討、

葛邏禄(カルルク、アルタイ山脈西方トルコ民族、余談ですが

ふつーに漢字変換できたのでビックリした)、

抜悉密(バスミル)、九姓鉄勒(トグズ・オグズ、

要するに鉄勒諸部族)の反乱。

忙しいね!

あと、出てくる名称が悉くカッコいいね!!!

そんな忙しいなか、西方からはウマイヤ朝が

ちょっかいをかけてきます。

イベリア半島から中央アジアまで、元気な国である。

康国(サマルカンド、ソグディアナの拠点)が

ウマイヤ朝に攻められ、突厥に援軍を求めたり(負けちゃった)。

忙しいな〜と疲れが出ると、内紛ですよ。

そして回紇(ウイグル)が台頭、

744年に突厥第二帝国、瓦解。悲しい。

で、突厥のお話しは終了!

他にも碑文の話しやソグド人の話しや

アッバース朝VS唐の結果、中国の製紙技術が

西方に伝わる話し(諸説あり)とか、

情報量が多い一冊です。

あと2、3回読みたいね!

というかここらへんの本、あと10冊くらい読みたいね!!

どこに行けばわんさかあるんだ?!

『遊牧騎馬民族国家』でおなじみ(?)の

護雅夫先生であります。

昭和51年初版の中公新書。

『古代遊牧帝国』のメインは、

「突厥」という民族及び

「突厥帝国」の盛衰です。

なんか色んな単語が出てきて混乱したんですが、

そして私の解釈が間違っていたら謝るしかないんですが、

突厥はチュルク(トルコ)民族のひとつです。

多分!

むかーしむかし、大陸内部にたくさんいたチュルク(トルコ)民族諸部族。

その総称が「鉄勒(てつろく)」。

と、『隋書』(581-618年)に書かれている。

そのひとつが高車丁零(こうしゃていれい)と呼ばれたり、

狄歴(てきれき)、勅録(ちょくろく)と呼ばれたりして、

突厥へと繋がるそうです。

多分!

モンゴル高原の支配勢力の移り変わりで言うと、

1)匈奴(前3世紀頃)

↓

2)鮮卑王国

↓

3)高車丁零(3世紀頃。狄歴、勅録とも呼ばれる。『魏書』)

↓

4)柔然(5世紀。蠕蠕(ぜんぜん)、茹茹(じょじょ))

↓

5)突厥

↓

6)ウイグル

という流れになる。

1)の匈奴はBC209年、冒頓単于(ぼくとつぜんう)により

北アジア統一。

アジア史上初の遊牧騎馬民族国家です。

始皇帝(BC221年:中国統一)と同じ時代ですね。

統一ムーブメントの時代である。

2)の鮮卑族は3世紀に早くも分裂。

分裂した氏族は五胡十六国リーグに参戦し、

慕容氏が前燕(307-370年)、拓跋氏が南燕(398-410年)へ。

3)の高車丁零がトルコ系民族。

匈奴や鮮卑の弱体化の隙を突いて

南モンゴル高原(ジュンガル盆地)に進出。

「高車」の名は中国から呼ばれていたらしく、

なんか、文字通り、車輪のでっかい車を使っていたみたいです。

よくわからんが強そうだ。

高車丁零の始祖伝説も狼が育児している(遊牧系あるある)。

4)の柔然は5世紀頃ぶいぶい言って、

高車丁零(鉄勒諸部族)も支配下に。

5)で突厥登場。

546年に初代可汗(かがん、君主のこと)が

ジュンガル盆地の鉄勒を降伏させる。

鉄勒=突厥以外のトルコ系諸部族、と解釈するよろし。

552年、柔然を滅ぼして突厥帝国が誕生。

トルコ民族による史上初の遊牧騎馬民族国家。

独立と前後して、西魏と絹馬貿易の通商が始まる。

この仲介をしているのがソグド人です。

あ、出たな!ソグド人!

西魏から突厥への使者は、

酒泉の「胡人」安諾槃陁(あんだくはんだ)。

安という姓を名乗るのは、安国(ブハラ)出身のソグド人。

さてさて、突厥が東方の中国から絹を輸入するのは、

西方へと輸出できるからです。

シルクロード貿易の完成じゃあ!

突厥帝国には、西方の敵「エフタル」を

ササン朝ペルシアと挟撃して滅ぼしたり、

東ローマ帝国ユスティノス2世(565−574)と

絹取引をしたり、という記録が残っています。

国際的じゃあ〜。

というか東西が繋がってる〜!!

(世界史のこういうところが好き)

シルクロードの歴史で言うと、

紀元前5世紀のヘロドトスが記した東方ルートに

すでに匈奴かな?と思われる民族が登場するそうです。

ギリシャの東方にあるスキタイ(前7~3世紀の遊牧騎馬民族国家)

の商人がカザフスタン高原を抜けて

アルタイ山脈あたりまで交易していたそうで。

おいおい、概念的世界がめちゃくちゃ狭い時代なのに?

すごいじゃないか。

と、感心した直後にがっかりですが、

ヘロドトス以後はカスピ海が世界の端っこになるらしい。

世界観って狭くなるんだ〜。なんでやねん。

えっと、なんだっけ。

突厥第一帝国ですよ。

6世紀には中国が突厥に「贈り物」をする時代もあるが、

隋の頃には力関係が逆転。

583年、突厥帝国の東西分裂。

さらに唐の時代には羈縻(きび)支配を受けます。

羈縻ってのは、文化はそのまま贈り物する間接統治のこと。ざっくり。

唐が最大版図を極めた頃は、

天山山脈北西の砕葉(スーイ・アーブ)までを直接支配。

って言われてもピンと来ないんですが、

唐人が天山以西に築いた最初で最後の城郭が砕葉城!

と言われてもピンと来ない気もしますが、

クレイジー玄奘が立ち寄って西突厥の可汗に会ったとか会わないとか。

ちなみに李白(酔っ払いネアカ詩仙)の出身地とも言われている。

682年に阿史那氏(名門一族)のクトルクが蜂起、

突厥第二帝国として羈縻支配から独立。

ちなみに唐は則天武后の頃。

ライバルをトイレに沈めてたおばさんである。怖いね!

突厥第二帝国は戦いで忙しい。

突騎施(チュルギシュ、天山山脈北方トルコ民族)を征討、

葛邏禄(カルルク、アルタイ山脈西方トルコ民族、余談ですが

ふつーに漢字変換できたのでビックリした)、

抜悉密(バスミル)、九姓鉄勒(トグズ・オグズ、

要するに鉄勒諸部族)の反乱。

忙しいね!

あと、出てくる名称が悉くカッコいいね!!!

そんな忙しいなか、西方からはウマイヤ朝が

ちょっかいをかけてきます。

イベリア半島から中央アジアまで、元気な国である。

康国(サマルカンド、ソグディアナの拠点)が

ウマイヤ朝に攻められ、突厥に援軍を求めたり(負けちゃった)。

忙しいな〜と疲れが出ると、内紛ですよ。

そして回紇(ウイグル)が台頭、

744年に突厥第二帝国、瓦解。悲しい。

で、突厥のお話しは終了!

他にも碑文の話しやソグド人の話しや

アッバース朝VS唐の結果、中国の製紙技術が

西方に伝わる話し(諸説あり)とか、

情報量が多い一冊です。

あと2、3回読みたいね!

というかここらへんの本、あと10冊くらい読みたいね!!

どこに行けばわんさかあるんだ?!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます