入玉模様の将棋は、頭がクラクラする。

前回は佐藤康光九段の「三冠王」をかけた死闘について語ったが(→こちら)、今回の舞台は名人戦。

将棋の終盤というのはスリリングで、詰むや詰まざるやのスプリント勝負もドキドキするが、玉が上部に逃げ出す形の競り合いも、迫力満点である。

特に秒読みで入玉模様になると、駒の配置がゴチャゴチャしてわけがわからなくなり、まともな手筋が通じないカオスの世界に突入。

解説するプロですら、

「どひゃあ!」

「ひええ!」

「そっちですか!」

など奇声をあげるハメに。

そんな見る分には楽しい、入るか捕まるかの攻防だが、指している方はけっこう得手不得手が分かれるところで、たとえば谷川浩司九段が好んでないところは有名な話。

「光速の寄せ」を売り物にする、切れ味で勝負の谷川九段からすると、ドロドロした入玉形は力が発揮しにくいのかもしれない。

また、先崎学九段もエッセイの中、であまり好きではないようなことを書いており、これは苦手というよりも、

「どれだけ駒を失っても相手の王様だけ仕留めればいい、というのが将棋の本質なのに、寄らないとなったとたんに《じゃあ駒数で点数勝負にしましょう》というのは、おかしい気がする」

こういう

「別のゲームになってしまう違和感」

を持つ人は多いだろうし、そこはうなずける部分はある。

一方、得意なのは昔の丸山忠久九段や、島朗九段。

テレビで人気の、桐谷広人七段もなにげにスペシャリストだった。

そんな、得手不得手がわかれる入玉だが、なにげに達人として存在したのが、中原誠十六世名人。

「自然流」と呼ばれ、攻めにも受けにもバランスの取れた棋風の中原だが、敵陣へのトライもまたお手のものだった。

特に不得意派の筆頭だった谷川九段は、大舞台で戦うことが多かったせいか、何度か痛い目に合っているのを見たもの。

このあたりは、もしかしたら「ねらい撃ち」の意識はあったかもしれない。

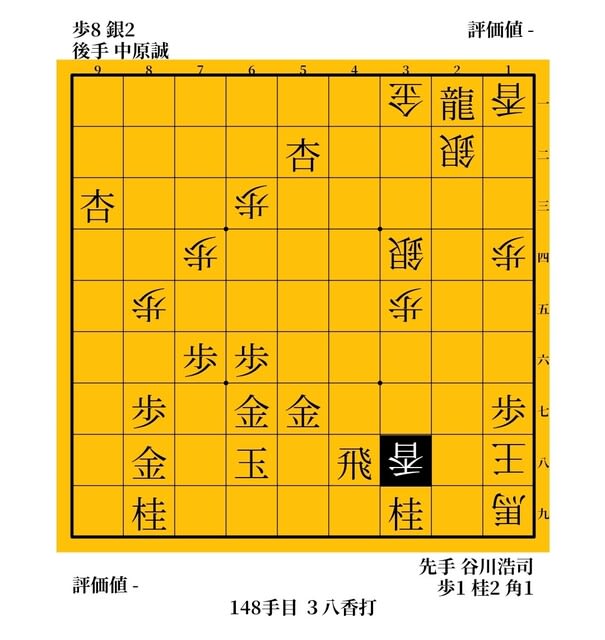

舞台は1985年、第43期名人戦の第1局。

相矢倉から先手の谷川が攻めかかるも、中原も当時愛用していた、△22銀型の菊水矢倉で「前進流」をいなしにかかる。

谷川の切っ先が、何度も届いたように見えながら、中原もギリギリの受けでくずれない。

いつしか後手の玉は、手に乗って上部に脱出。

ついに、入玉が見えてきた。

だが、相手は「光速の寄せ」谷川浩司だ。手をつくして細い攻めをつなげ、ついに後手玉をあと一歩まで追いつめる。

むかえた、この局面。

▲48飛と打って、一目先手勝ちだ。

△28に合駒すると、▲27角と打って、△29玉に▲22竜と銀を取る。

△同金、▲38銀、△39玉に▲49飛でピッタリ詰み。

図から合駒せず単に△29玉ともぐりこんでも、▲47角と打って、今度は▲31竜と金を取る筋で寄るため、やはり先手勝ちはゆるがない。

とにかく、△22と△31に落ちている、質駒の存在がメチャクチャに大きく、どうやっても捕獲されているように見えるのだが、なんとここで見事なしのぎがあった。

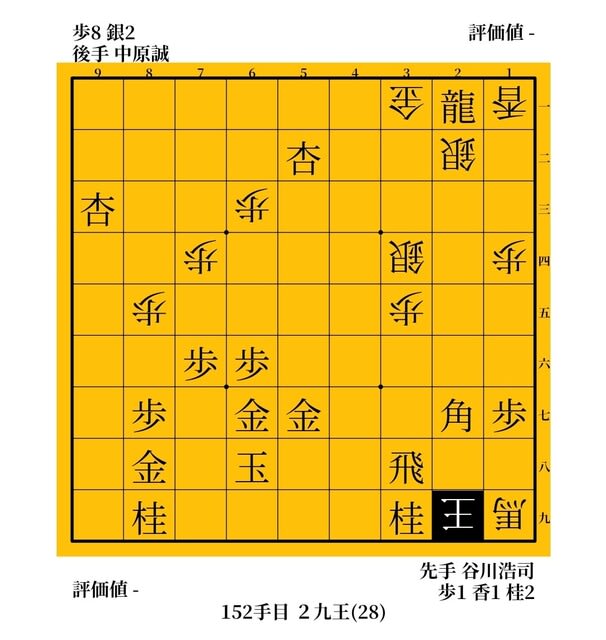

△38香と中合するのが、接近戦の手筋。

これがいかにも入玉戦のアヤで、これがもし敵陣での攻防なら、この形は「▲同飛成」となるから、後手玉は簡単に寄りである。

だが自陣での戦いだと、これには「▲同飛」と生飛車のままになるのだ。

すかさず△29玉と死角にもぐって、後手玉に寄りがなくなってしまう。

それは負けなので、先手は香を取らずに▲27角と王手するも、一回△28玉と寄るのが、綱渡りのようで正解。

▲38飛と取らせて、やはり死角の△29玉にかわせば、これ以上の手がない。

以下、先手も▲22竜、△同金、▲18銀。

せまいところで懸命に食いつくが、冷静に△同馬、▲同飛に△28歩と、コルクで栓をして盤石。

後手玉は、歩しか味方がいないが、これで先手の攻めは切れている。

ここで先手の桂馬と香車が、まったく宝の持ち腐れになっているところも、自陣で戦う際の泣き所だ。

これで勢いに乗った中原は、4勝2敗のスコアで名人を奪取する。

「名人は危うきに遊ぶ」という、古い言葉を実践する形になったのだった。

(続く→こちら)