日産スカイラインRS(1981年~85年)

昨年世界中をびっくりさせたドイツの自動車メーカーVW(フォルクスワーゲン)の、ディーゼル排気ガスデーター不正問題に引き続き、メルセデス・ベンツも、VW同様のデーター不正が行われていました。

まぁ私、実はかなり以前から、「ヨーロッパのディーゼルエンジンは怪しい。」と睨んでおりました。

ディーゼルエンジンは高圧縮比が特徴なので、有害物質窒素酸化物(NOx)の排出量が多いのがネックなんですが、VWといいメルセデスベンツといい、性能を向上させながら、年々厳しくなる窒素酸化物規制をクリア続けている現状には、一定の疑念がありました。

と申しますのも、高圧縮だと大量に出るディーゼルエンジンの排気ガス対応は、日本のマツダや三菱のように、低圧縮のディーゼルエンジンを開発しないといけないのに、ヨーロッパでは相変わらず、高圧縮エンジンで対応し続けていたので、「これは無理なんじゃぁないか?」と思っていたわけです。

するとやはり、排気ガステストのときだけ、排気ガスクリアの燃焼となるエンジンコンピュータープログラムがあったというから、かなり作為的な不正ですね。

ヨーロッパはかなり以前から低成長経済ですので、日本と違い、GDPの消費が占める割合が滅法低いです。

ですので、排気ガス基準や安全基準などを定期的に創出して、新たな産業や市場を、政治的に創出しようとする傾向があるらしい。

しかし肝心のメーカー側の技術が、基準クリアに対応できなかったり、基準クリアに伴う膨大なコストに耐えられなかったりと、政治の思惑を超えているところがあります。

つまり、政治の思惑とは裏腹に、企業の技術力が追い付かない現実があるわけです。

VWやベンツも、その例外ではなかったということ。

これは何も、今に始まった現象ではなく、もう40年以上も前には始まっていたことなんですね。

それは石油ショックと排ガス規制開始という、自動車業界の危機のとき、それに真っ向から挑んだのが日本勢で、欧米の業界は、日本の後追いに甘んじたという歴史的背景があるわけで、その時から日米欧の、工業製品における技術的アドバンテージは逆転し、多少の経営的な逆転とかはあっても、大きな意味での技術的優位は、日本の方がはるかに上だと思います。

排気ガス規制にしても、世界で最初に基準クリアしたのはホンダであるし、現代に通じる方法論の確立は、日産の力が大きかったのですね。

今世界はヨーロッパを中心に、ダウンサウジングターボとか、小排気量ディーゼルエンジンが取だたされているけれども、これなどは昭和50年初期には、日産やダイハツで市販されていたわけで、これなども完全な、日本の後追い技術なんです。

それは日本の自動車メーカーにとっては、排気ガスをきれいにしつつ、落ちた性能を回復するために、血のにじむような努力の結果でした。

しかしなかなか、排気ガス対応以前の性能には至れなかったのですが、それがいつの間にか、排気ガスをクリアしつつ、性能的にも規制以前を取り戻し、なおかつ低燃費なものとなっていました。

そして80年代~90年代には、「日本車最速時代」を迎えるのですが、どうしてもそのポイントとなる製品が分からなかったのです。

しかし、最近になってやっとわかりました。

それがどうやら、TVドラマ「西部警察」で大活躍した、日産スカイラインRSだったと思われるのです。

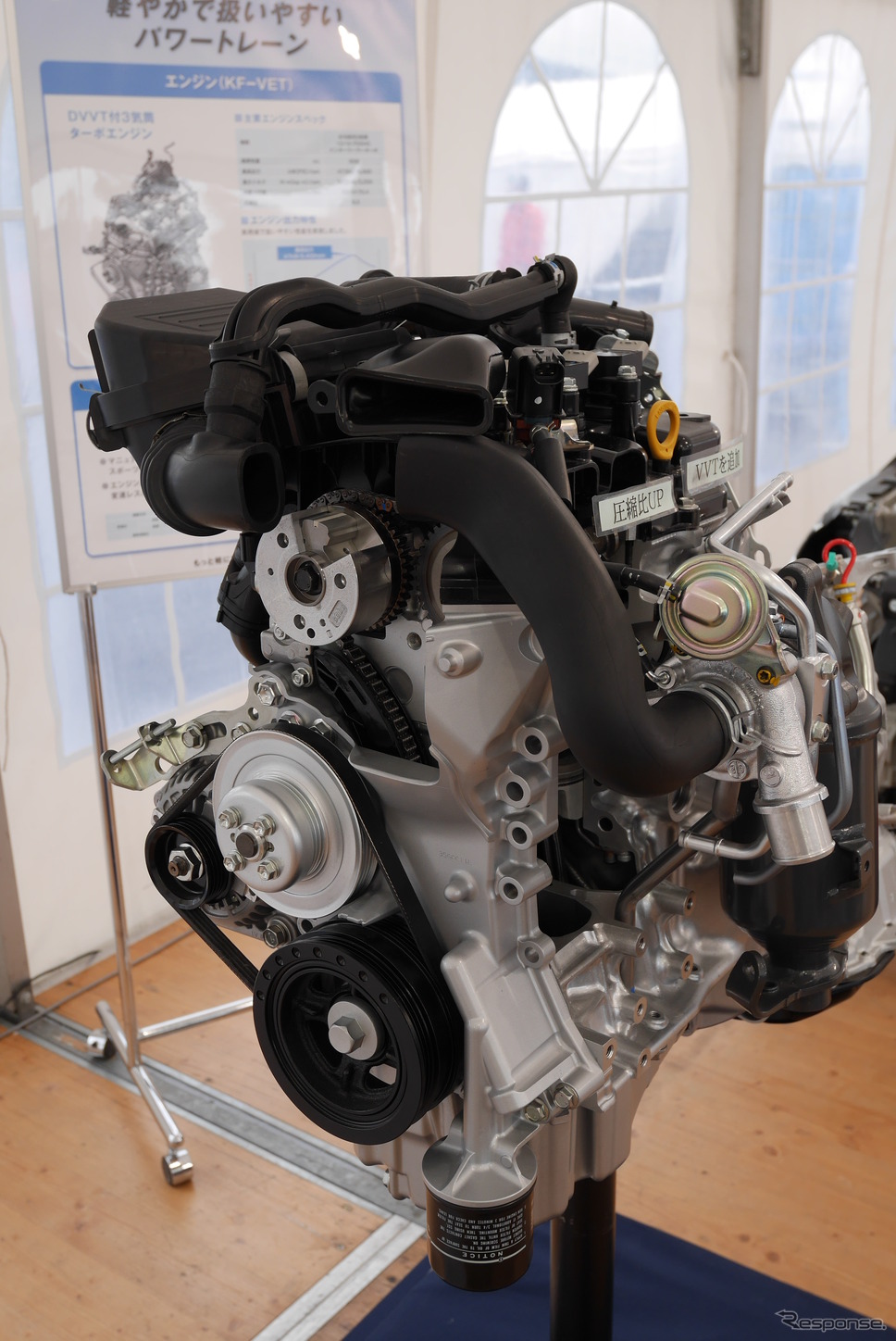

スカイラインRSと言えば、久しぶりの日産DOHCエンジンだし、何と言っても4バルブということで、歴史的にも注目度が高いのですが、それだけだと「高回転が得意となる」というだけで、多少パワーは上がるんですが、だからといって段違いに高性能になるわけではないんです。

事実、スカイラインRSは2000㏄で150馬力と、当時としてはかなりの高性能ですが、大排気量のソアラは170馬力ですし、他にもターボチャージャー付エンジンで、日産スカイラインRSと同等の出力を持つものは結構ありました。

ではスカイラインRSの何が、その後の最速時代を切り開く分岐点となりえたのかというと、それはやはり、日産お得意の、燃料噴射装置システムにあったということ。

それは何かと申しますと、シーケンシャルインジェクターシステムというものです。

結局、これが大きかったと思います。

日産FJ20エンジン

日産FJ20エンジン  トヨタ18R‐GEUエンジン

トヨタ18R‐GEUエンジン

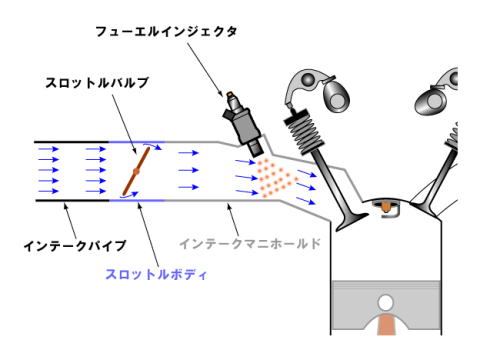

シーケンシャルインジェクターというのは、要するに「インジェクター(燃料噴射装置)が、シリンダー(気筒)と同じだけある」ということです。

厳しくなる排気ガス規制に伴い、各自動車メーカーは、それまで主流の気化器(キャブレター)による燃料供給を諦め、より緻密な燃料制御のできる、燃料噴射装置付エンジンに移行しつつありました。

ですから日産スカイラインRS登場以前にも、当時は既に、多くの燃料噴射装置付きエンジンはあったのですが、スカイラインRS以前のエンジンには、燃料噴射装置は、エンジン1台につき、一つしかついていなかったのです。

それを、世界で初めて各シリンダーに一つずつ付けたのが、スカイラインRSのエンジン「FJ20」だったのです。

FJ20は4気筒ですから、燃料噴射装置が4つ付いていたわけです。

各シリンダーに燃料噴射装置があれば、何が良いかと言いますと、吸気干渉が防げるわけです。

つまり、エンジン1台に燃料噴射装置1個だと、4気筒以上のエンジンでは、複数のシリンダーの間で、燃料が混ざった空気(混合気)の取り合いが起こっているのです。(3気筒以下のエンジンでは、基本的に吸気干渉はありません。)

ですが、燃料噴射装置を各シリンダー専用で構えることができれば、吸気管を自由に設計できて、混合気の取り合いが起こらないわけです。

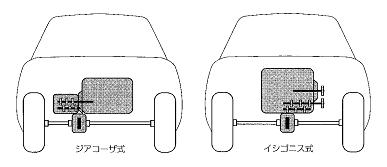

FJ20エンジン画像の左側に、赤い筒が4本まっすぐ突き出ていますが、これが吸気管です。

同時期のトヨタ18R‐GEUエンジンだと、吸気管が左端の黒い「EFI]と書いた箱に向かって伸びています。EFIとは、エレクトロニックフエールインジェクション、つまり電子制御燃料噴射装置で、これに向かって吸気管が伸びています。これが当時世界中で主流の形式です。

日産スカイラインRSのようなことをやっても、エンジンの最高出力は、ほんの少ししかUPしないのですが、最高出力を発生する回転数までの時間が、大幅に短縮されるのです。

つまり、レスポンス(反応)が良くなって、加速が抜群に良くなるわけです。

それまでの燃料噴射装置エンジンは、確かにカタログ上の最高出力は高いのですが、なかなかエンジンの回転数が上がらなくって、もっさりとしていて、「やっぱり、排気ガス規制前の性能が良かった」と、全世界の人が思っていたわけですね。

排気ガス規制前の時代は気化器時代ですけれども、その昔は、気化器を2つ搭載する、つまり、ツインキャブレターにすることで、同じ効果が得られていたのです。

しかしスカイラインRSの当時、まだ、ただでさえ高価な燃料噴射装置を、各シリンダーに搭載する英断を、日産はしたことになります。

事実、スカイラインRS登場以降、世間から、ツインキャブレターへの憧れは消え、時折販売されていた、ツインキャブレター搭載車も、その後は順々に消えてなくなりました。

最後のツインキャブエンジン車ホンダプレリュード2代目(1982年~87年)

また、シーケンシャルインジェクターシステムは、一つの燃料噴射装置で、ダラダラと燃料供給するそれまでのシステムと違って、燃費がとても良かったのです。ピュッピュッと、爆発の必要性に応じて燃料を供給することで、無駄な燃料供給が減ったからでしょう。

それが効いてか、他のメーカーも、次々とシーケンシャルインジェクターシステムを搭載するようになり、結果的に、燃料噴射装置の大量生産効果によるコストダウン現象が起こりました。

つまり日本車は、日産の「各シリンダーに燃料噴射装置搭載」という勇気ある決断によって、世界で初めて排気ガス規制とオイルショックのダブルパンチを克服するに至ったのです。

FJ20エンジンの生産期間は5年余りで、商品として成功したとは言えませんが、スカイラインRSによる日産の決断は、まさに、世界に革命をもたらしたと言って差し支えないと思います。

ということで、日本の先人は頑張ったし、先人たちの描いた未来の上に、我々は生きているのだけれど、「最善を尽くす」とか、「未来に向けて、決断すべきは決断する」とか、その先人たちのエッセンスは誇りたいですし、我々今を生きる私たちも、未来の子孫たちに対して、誇れる決断をしていきたいものです。

ということで本日は、トヨタグループ創始者、豊田佐吉霊言『未来産業のつくり方』(幸福の科学出版)から、神さまに捧げるものつくりの精神を感じる、超一流のエッセンスをお届けしたいと存じます。

(ばく)

西部警察 マシンコレクション スーパーBOX【数量限定商品】 予告編

幸福実現党の経済成長戦略

御法話 「自らを人材に育てるには」

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=67

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=67

まあ、「ものづくりをしているから唯物論になる」って言うんだったら、ちょっと考えを変えないといけないね。

いわゆる唯物論の世界っていうのは、ものがない世界なんですよ。

旧ソ連もそうだし、毛沢東時代の中国もそうだし、北朝鮮もそうだけど、唯物論の左翼のところは、ものがなくて困るし、並ばなければ買えないね。

配給制なので、ソーセージ一本を買うのにも、一時間も並ばなきゃいけない。

需要・供給の分からない官僚なんかが生産量を決めてたら、まあ、そうなるよね。

だから、「ものが豊かになる世界が唯物論の世界だ」というように考えるのは、間違っていると思いますよ。ものの豊かさが、精神の豊かさや心のゆとりを生むほうに行かないかんですね。私はそう思うね。

トヨタは、ものづくりをしているかもしれないけれども、労組が唯物論のほうに行くんやったら、それは、ちょっと、叱らないかんね。

私の時代は、まだまだ信仰心がある時代でしたからね。だから、これは、いかんですよ。

「メーカーが発展したら信仰心が薄れる」っちゅうのは、いかん。絶対いかんね。

もうちょっと精神性を高めないといけませんね。その精神性が、やはり、「国を発展させたい」という気持ちとつながってるんじゃないかな? 私はそう思いますけどね。(中略)

そう、トヨタ労組ね。まあ、

「地獄に堕ちたくなかったら、幸福実現党を応援しなさい。そうしたら、あなたがたの今までの宿業は消されて、天国に入れる。そして、豊田佐吉の講演会に来れるようになるぞ。地獄に行ったら、私の講演会は聴けんぞ」ということだわな。

そういうことを、ちゃんと教えとかないといかんわ。

やっぱり、神様を信じなきゃ、発明なんてできませんよ! 基本はそこなんですよ。だって、インスピレーションちゅうのは、天上界から来るものですからね。

そして、未来に発明しなきゃいけないものを、天上界から、いち早く引いてきた企業が、メーカーとしても成功するんですよ。だから、神様のご加護が要るんですよ。

私だって、経済界・経営界では、神様の一人なんです。今、松下幸之助さんと、どちらが偉いか競争しているところで、企業業績によって、上がったり下がったりするんです(会場笑)。

トヨタの業績がよくなったら、私のほうが上になり、悪くなったら、向こうが上になるようなところがあって、為替のように、この世と連動するところがあります。だから、赤字が続いたりすると、霊格が下がってくることもちょっとはあるんですけどね。

まあ、私は、経営界というか経済界では、神様の一人に入ってるから、信仰心を持つことを勧めるな。私は、地獄に行っている唯物論の指導者とは違うから、トヨタもそうであってほしいな。(中略)

しかしだな、自動車だって、みな交通安全のお守りぐらい、ぶら下げとるじゃないか。お祓いもするじゃないか、なあ?

そりゃあ、人命にかかわることやから、信仰心を失ったら、事故がたくさん起きるわな。悪霊に入られたら、どこで事故を起こすか分からんもんね。

そりゃ、非常に大事なことやけども、「近代的なメーカーが、信仰心とか、宗教や神社のことを言うのは、格好が悪い」という世相があるわけや。(中略)

そりゃ、「会社で、宗教をやってるように見えるのが、格好悪いんだろうなあ」とは思うんだけど、基本的には、何ていうかなあ、うーん……。

わしが、創業者といえるかどうか、自動車の創業者ではないので、創業者といえるかどうか分からんけれども、まあ、「トヨタの祖」であることは間違いない。

まあ、そういう信仰心に基づく、何ていうかな? 勤勉? 二宮先生のお話にもあったけどなあ、そういう……。「資本主義の精神」だよ。君ぃ! やっと出てきた。わしは、この言葉を言いたかったんや。

要するに、「創業者は、資本主義の精神を持っとる」ということね。そして、資本主義の精神というのが、単に、この世の金儲けだけで終わったら、それはもう、天国も地獄もないんや。それだけではな。

その資本主義の精神が、「神様のために、この世を明るくし、よくするために、頑張っとるんじゃ」というようになることが大事なんだな。(中略)

まあ、今、「社是で信仰心を掲げる」っちゅうのは、ものすごく勇気の要ることやろうから、なるべく引っ込めたいやろうなあとは思うけどな。

いや、もう、「豊田佐吉の霊言」を出すしかないで! それ以外、方法はないわ。「豊田佐吉の霊言」を出して、本の扉か帯のところに、「やっぱり信仰心が大事だ。これがなかったら、会社の発展はない」と、こう豊田佐吉の言葉を入れて、売らないかんやろうね。

ちょっと、引き締めんといかんかもしらんな。ま、幹部に要求するのは、ちょっと無理はあるかもしらん。今は、どっちか言うたら、「個人個人の問題だ」と考える気があるからね。「そうするのが現代的だ」と思うところがあるからね。

ただ、私みたいに、インスピレーションっちゅうか、ひらめきをたくさんもらっとった人間は、神様を非常に近く感じておったのよ。うん。そういうところは、あるわなあ。(中略)

世界に出て、世界一の企業になるためには、やっぱり、信仰心が必要や。「無宗教・無神論の企業が世界一になる」ちゅうのは、恥ずかしいことだよ。そんなの世界に通じません。先進国にも後進国にも通じません。ええ。(中略)

やっぱり、信仰心があるのが、世界標準で、今の日本がおかしい。

アメリカの企業なんて、利益の一パーセントぐらいだっけ? よく、宗教とか、慈善団体とか、NPOとかに寄付をして、活動を支えてるよな。

そのように、しっかり儲けて、儲けた利益の一部を「分福」していく気持ちかなあ。それは持っていないといかんと思うな。

『未来産業のつくり方』(幸福の科学出版)P76~108

書籍 「未来産業のつくり方」 大川隆法 (2010年8月) 幸福の科学出版