長らくお話ししてきたウィーン軍事史博物館シリーズ、最終回です。

今回一番残念だったのは、ちゃんとした予備知識なしで行ったため

全部を効率的に見ることができなかったことですが、もし前もって

計画を立てて臨んだとしても、おそらく膨大な展示を全て網羅することは

不可能であったと思われます。

展示は一箇所ではなく、何箇所にも分かれているのですが、まずその一つが

「大砲ホール」という、550もの銃砲が展示されている部分です。

全てを見学し終わって、疲労困憊しながら博物館を出て、

死ぬほど暑い日差しの中をまた駅に向かって歩き始めた時、

博物館のウィングと思しきこんな回廊状の建物が見えました。

遠目には回廊のスクリーンで当博物館の展示品などの写真を

イメージ風に見せているのだと思っていたのですが、

この写真を拡大すると、回廊の内部に何か見えています。

実はこれがウィーン軍事史博物館の「大砲ホール」だったのです。

博物館HPより。

第一次世界大戦中の大砲のコレクションはかつて1000を越したそうですが、

第二次世界大戦中は鉄を調達するためにその多くが供出され、溶かして

あらたな大砲を作るために失われました。

見られなくて残念だったもう一つの展示パート、パンツァーハレ。

この戦車は常設展示のある建物の庭から見えるところにあったものですが、

パンツァー、戦車をまとめて観ることができるゾーンは、

本館を出て少し歩いて行った別のところにあるのです。

ただ、この日のタイトなスケジュールと外の猛烈な暑さを思うと、

もしパンツァーハレがあることを知っていたとしても、

果たしてここまで行くだけの気力があったかどうか・・・。

本館の外には、航空機も展示してあります。

これも例によってあまりの暑さに近くに行く元気もなく、帰り道に

望遠レンズでなんとかこれだけ撮ったという体たらくでした。

ウィーン軍事史博物館には、航空機だけを集めた別館があります。

なぜここがハンガー8(アハト)なのかはわかりませんが、

ザルツブルグにあったレッドブルのCEOが道楽で作った

飛行機のコレクションを展示する博物館の「ハンガー7」は

ここにかけたネーミングであるのは確実。

ここにはもし次の機会があったら必ず行きます(`・ω・´)

というか、今はそんな日が来るといいね、ということになってしまいましたが。

さて、ウィーン軍事史博物館はオーストリアが戦争をしていた頃の

軍事遺産を展示し次世代に残すことを使命としていますので、

それは第二次世界大戦の敗戦まで、ということになるわけです。

このゾーンには、ドイツ敗戦後にオーストリアで起こったことを表す

資料が展示されていると思われます。

まず目につくのは「MP」(ミリタリーポリス)のヘルメットとキャップ。

オーストリアが分割統治されたときのアメリカ(イギリスかも)軍のものです。

右上のポスターはウィーンの有名な劇場で行われる

「国際見本市」の告知のようですが、日付は1945年5月7日となっています。

これは、5月7日にはオーストリアには連合国の進駐が始まっていたということです。

わたしも含めて、オーストリアという併合国がどのように終戦を迎えたか

あまり認識していない方が多いと思いますので、今日は最終回として

このことを書いてシリーズの締めとしたいと思います。

ヒトラーが地下壕で自殺してからドイツでは各軍の降伏が相次ぎました。

国が降伏するのではなく波状的にあちらこちらで降伏が始まったのです。

ドイツ軍全軍が降伏したのは降伏文書に署名した5月8日でしたが、

オーストリアは多少事情が異なります。

アンシュルス(併合)によってドイツの一部となっていたオーストリアですが、

連合国四カ国、つまりアメリカ、イギリス、ソ連、中国の、

今考えたらすごいメンツで集まって出された「モスクワ宣言」において、

「オーストリア併合は無効である」

と宣言が行われ、戦後はオーストリアを元に戻す、ということを

周りが寄ってたかって決定したのです。

つまり、オーストリアは併合され無理やり戦わされていたので、

併合を解除してドイツから解放してあげるからね、というわけです。

このモスクワ宣言は前年の11月に出されましたから、

ドイツが早々に敗戦することを見越してのものであったことになります。

戦争継続中であったため、オーストリアがこれに呼応することはありませんでしたが、

やはり内部では終戦に向けた模索がされていたに違いありません。

そして1945年4月、ソ連赤軍がウィーンに侵攻してきました。

これをウィーン攻勢といいますが、このとき攻めてきた陣容がすごくて、

4個軍:85個師団、3個旅団

ソビエト赤軍:644,700名

ブルガリア軍100,900名

これを迎え撃ったのがウィーンに残存していたドイツ国防軍。

戦闘は市街戦に及び、ほぼ全ての部分が包囲され攻撃を受けました。

疲弊しきったドイツ軍はリンツまでの撤退を余儀なくされ、この間

ウィーンは歴史的な建造物がいくつも失われ、市内は荒廃し、

警察がいないのをいいことに盗みが多発、侵攻してきたソ連赤軍は

暴力・略奪・強姦を数週間行いました。

余談ですが、ドイツでも赤軍は暴虐の限りを尽くし、

ここでも紹介したあのウィーンの歌姫、田中路子は、

ベルリンの自宅に自作の日の丸を高々と掲げ、そこは

庇護を求めて駆け込んでくる文化人のサンクチュアリになっていました。

そのうちの一人がドイツの女優、ヒルデガルト・クネフです。

若き日ゲッベルスに目をつけられたこともあるという美貌の女優は、

赤軍がベルリンに進駐してきたとき、恋人とともに兵士として

戦闘に加わっていましたが、捕らえられ、収容所に入れられます。

そこでロシア兵から彼女の身に加えられた体験は非常に過酷で屈辱的なものでしたが、

囚人仲間に手助けされて脱出してから、髪を切り男の姿に身をやつして、

天鵞絨で作った日の丸の翻る田中路子邸に転がり込み、命を永らえました。

田中路子はナチス嫌いだったそうですが、それよりも侵攻してきたロシア軍は

どこの国でも特に女性には鬼畜のように恐れられる存在だったようです。

満州における日本女性の受けた苦難も、そのことを証拠付けています。

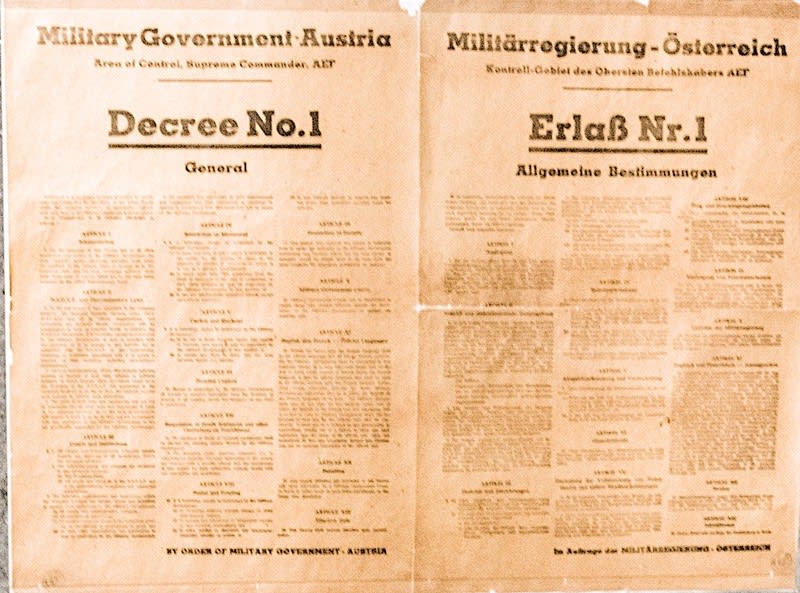

後ろに掲示してあるこの告知をアップにしてみましょう。

「オーストリア軍事政府」の制定事項の告知のようです。

ソ連が侵攻してきたと同時に、オーストリアでは

カール・レンナー(1870年12月14日 - 1950年12月31日)

を首班とする臨時政府が成立しました。

社会民主党の議員としてアンシュルス(オーストリア併合)には反対していたレンナーは、

ドルフス政権の独裁によって投獄されていたという経験を持ちながら、

併合以降、彼の理想とする修正的社会主義の考え方から、容認発言をし、

後世の歴史家からは日和見主義的と批判されているようですが、

初代大統領になったことで「オーストリア建国の父」とも呼ばれています。

これがどういう経緯かというと、なんとレンナー、田舎でくすぶっていたところを

侵攻してきたソ連に呼び出されて、

「新政府の樹立をしてくれないか?」

と要請されてその気になったというんですね。

ソ連にしてみれば、八方美人と思われていたレンナーを

本格的な親ソ政権ができるまでの「つなぎの傀儡」にしようというところです。

まあ、神輿に担ぐには切り捨てやすいヤツがいいと思われたんですね。

併合廃止後、新しい政府を自分の手で作り上げることができるチャンスに

レンナーは張り切って独立宣言を行いました。

これが1945年4月27日のことです。

同時にオーストリアは、連合国による分割統治を受けることになりました。

前にも一度上げた統治国地図ですがもう一度。

首都ウィーンはこんな状態に細分化されていました。

やはり最初に攻め込んだソ連が最も広い占領地を獲得しています。

この占領統治は軍政によるもので、先ほどの告知にあった

Militärregierung(ミリターレギエルンク)

これら連合国の軍事政府のことを指します。

英語とドイツ語で表示してあったのはそういうことだったんですね・

ウィーン攻勢で市内のいたるところに残された兵士の所持品など。

その後、連合国の元に成立した連合国委員会が誕生し、国政選挙の結果、

結局レンナーが当選し、初代首相となったというわけです。

ソ連は傀儡政権までのつなぎにしようと思っていたレンナーですが、

どうも英米が疑うほどソ連寄りではなかったらしく、

連合国統治後、ドイツのようにオーストリアが東西に分けられそうになると、

領土拡大を密かに狙うソ連に領土は二つに分けさせないと警告しました。

分割統治以降、ソ連軍の占領以来の略奪行為と法外な賠償要求は、

左派支持者も含めた国民のみならず、他の連合国もこれにはドン引きし、

選挙でもソ連を支持する共産党はぼろ負けしたというのが、

オーストリアがそのままの形で独立を果たすことができた一因でしょう。

我が日本を事後法で裁く極東軍事裁判でも、ソ連兄貴ったら、

日本に対して、

「日露戦争の復讐をしようとして」

他の国をすらドン引きさせていますからね。

「それ一体いつの話よ?」

って感じで(笑)

そして、西側世界的にはそれまで悪役だったナチスが滅びたので、

こんなソ連を悪にして心置きなく冷戦にのめり込んでいったという構図です。

そうそう、わたしが偏向だと断言するNHKの「映像の世紀」の七不思議の一つですが、

なぜかソ連のこういう一連の暴虐ぶりについては一切何も言わないんですよね。

「映像の世紀」といえば、一部には大変評価が高いのですが、わたしに言わせれば

日本の安保反対学生暴動を、あの赤軍派を全くスルーした上で

「反戦」「民主化」への動きに位置付けたり、必要以上にチェ・ゲバラを礼賛したり、

日本が出てくるとやたらリベラルに立って批判に走ったり、そうそう、

アラビアのロレンスの件もアレだし、そのほかにも政治的な立場が偏りすぎていて

一見まともだけに悪質です。

いつか気力があれば「映像の世紀」糾弾をやってみたいのですが、

当分は折に触れてチクチク文句を言うにとどめておきます(笑)

というわけで、長らくお話ししてきたウィーン軍事史博物館シリーズ、

後1日だけ「余談」を残しますが、とりあえずこれでおしまいです。

次に行くことがあったら、(あるといいですね)今度はもう少し

ちゃんと予習をして臨み、できれば今度は家族抜きで見学して

ゆっくり写真を撮ってきますので、そのときにはまたお付き合いください。

終わり。