艦首部分だけが残されている重巡洋艦「フォールリバー」の説明から、

巡洋艦の歴史について合わせてご紹介してきました。

ここでもう一度「フォールリバー」についてお話ししておきます。

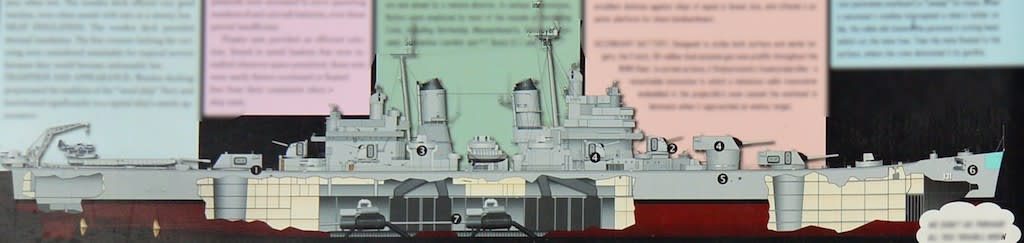

すこし小さくて見にくいですが、要所に番号が振ってあります。

1)木製のデッキ

第二次世界大戦中の戦艦や巡洋艦は、いくつかの箇所が木で覆われていました。

その理由としては

●火花の防止:デッキがなぜ木製かというと、弾薬などの積み込み&積み卸しの際に

火花が発生しにくいから。特に火薬バッグなどは火花厳禁である。

●安全性 :滑り止めのようなもので覆わないスティールの床は濡れると滑って危険。

木のデッキなら洗った後も潮に洗われても大丈夫。

●断熱効果:木製デッキでない巡洋艦はこの理由で暑い南方の任務に就けなかった。

●伝統の発現:木製のデッキは「木船」海軍の伝統の継承であり、堂々とした主力艦の証

というわけで、デッキに座り込んで手入れをする水兵たち。

我が帝国海軍でも、ソーフ(雑巾)を持ってかがみこみ、

「回れ回れ」と言われながらデッキを綺麗にしたもんですよ。

見たことはありませんが。

自衛隊ではさすがにデッキモップで掃除してるみたいです。

2)フローター・ネット

救命ボートの後ろに設置してあるフローターネットとは?

万が一総員退艦の事態になった時、乗員は一刻も早く救命道具にたどり着く必要があります。

救命ボートは当時扱いにくくクレーンで海上に降ろさなくてはいけませんでした。

(現在では自動で海に落とし展開するボートが主流)

重量のある救命ボートや展開式のフロートは、収納場所にも限りがある上、

対空武装を増強したため、いざという時に数が足りないことがわかったので、

このフローターネットが装備されることになったのです。

フローターネットは浮きを付けたメタルのバスケットで、収納場所を大幅に節約でき、

いざという時には海に放り込むだけでボートになってくれます。

ただしこれ、乗ってる人濡れるよね?

3)ボフォース重砲

効果的な対空武装として、ボフォース40ミリ機関砲が搭載されました。

スェーデンのボフォース社製で大戦中最も普及した対空砲です。

というだけあってバトルシップコーブで最も多く見られ、

戦艦「マサチューセッツ」駆逐艦「ケネディ」、潜水艦「ライオンフィッシュ」、

そしてPTボートの617と796どちらにも搭載されています。

12トンの銃座には基本11人のクルーを砲術長が率いました。

4)メイン&セカンダリーバッテリー

「ボルチモア」クラスは艦尾に5インチ連装砲を搭載した最初の巡洋艦です。

ただし、1920年代から5インチ砲は巡洋艦のメインに用いられてきました。

メインバッテリー:

「フォールリバー」は三連装の8インチ砲を9基搭載していました。

固定しない発射体を火薬袋と共に用いるもので、同クラスの船や

陸地攻撃のためにちょうど良い高さのプラットホームとなりました。

セカンダリー・バッテリー:

水平線や対空攻撃のためにデザインされた5インチ38口径二連装銃は、

第二次世界大戦中の艦隊において多用されました。

発火した発射体が目標の的にに接近したとき、その先端に埋められた

ミニチュア・ラジオトランシーバが弾頭を爆発させる、というのが

当時注目すべき革新的な点でした。

5)機雷と防雷具

「今回”は”足の上に落とすなよ?いいか?」

などとしょうもないことを言っている人は無視してください。

機雷は、船との間接的にも非間接的な接触に対しても有効となる静的な武器です。

水面下で、または水面で「戦略的な距離を保って」浮かせるだけで、

ほとんど目に見えず、しかしながら絶大な効果を発揮することから、

敵に対し心理的にも大変な効果を与えることができるのです。

機雷原と目される海域を航行するとき、乗組員たちは

防雷具を曳き、機雷を掃海しながら進む必要がありました。

防雷具の曳き船用の綱が機雷の綱ケーブルを引っ掛けると、

ケーブルは防雷具の切削ヘッドの方へすべり、そして、機雷は切り離されます。

これを銃などで爆発させて処理するのを「機雷掃討」と言い掃海隊のお仕事です。

6)アンカー

「俺が時計をなくした時にはここまで大騒ぎにならなかったよ!」

と嘆く水兵さん。

「フォールリバー」の姉妹船「ピッツバーグ」が沖縄侵攻の際台風に遭い、

艦首を落としてしまった後、錨を見つけ引き上げるところ。

んー、確かに時計をなくすよりはおおごとになっている気がする。

ピッツバーグは台風で130km / hの風速と高さ30mの波と7時間戦い、

艦首をもぎ取られましたが、人員に被害はありませんでした。

まあ、日本人として言わせてもらえば、台風シーズンに沖縄をウロウロしていたバチですな。

彼女がグアムに時速11キロでよたよたとたどり着いた後、

「McKeesport」(ピッツバーグの郊外)と名づけられた艦首が見つかり、

曳船で引っ張ってグアムに持ち込まれました。

調査の結果、フォアリバーでの艦首の溶接が甘かったことがわかったそうです。

写真は艦首が見つかり、錨を回収しているところです。

当時戦艦、巡洋艦クラスの巨大艦に装備されていた「ダンフォース型」錨です。

シャフトと二つの突起から成り、俗に'Flukes'(まぐれ)と呼ばれていました。

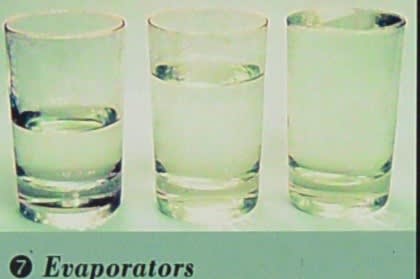

7)蒸留器

ここで、事情を知らない方にははて?と首をかしげるかもしれませんが、

とりあえず現地の説明をそのまま翻訳します。

「フォールリバー」は海水を吸い上げ、蒸気ボイラで濾過して

飲料水を作ることのできる蒸留器を搭載していました。

問題のある、しかし見た目は全くわからない海水を

盛大に組み上げて飲料用としていたのです。

軍のプランナーは綿密に原子爆弾の爆発性影響の備えを行いました。

しかし、彼らは放射性物質が何兆ガロンの海水も汚す、しかも

長期的な影響を予測することを怠りました。

放射能汚染が自然に解消するのには何年もかかるのですが、

おそらくそれまでに船は退艦しているでしょう。

・・・これは、どういうこと?

はい、これでございます。

「クロスロード作戦」ってご存知でしたか?

我々日本人にはビキニ環礁核実験の方がわかりやすいかと思いますが、

アメリカは1946年に「エイブル」「ベイカー」として二回核実験を行い、

これらを総称して「クロスロード作戦」と言います。

このキングスライムみたいなのは「ベイカー」実験の方で、

我が帝国海軍の戦艦「長門」が標的艦の一つになったことで有名です。

で、「フォールリバー」の経歴を見ると、「クロスロード作戦に参加」

とありますが、実際に彼らが現場で何をしていたのかはあまり記述されていません。

それにしてもこの写真、すごいですね。

爆発の次の瞬間で、まだ海面には泡に引き込まれる前の軍艦が多数姿を確認でき、

泡の表面を駆け上るかのように吸い込まれる艦が一隻見えます。

ちなみに「長門」が沈んだのは実験の四日後でした。

ところで「クロスロード作戦」のアメリカの目的はなんだったのでしょうか。

日本に原子爆弾を落とし、敗戦後の日本に乗り込んで都市部へのその

貴重な「実験結果」のデータを収集することができたものの、

艦艇、飛行機、そして軍設備(軍港)に対する原水爆の効果については

信頼できるデータがなかったから。

というのが実験に踏み切った表向きの理由ですが、まあ本当のところは

戦争に勝った余勢をかってやりたい放題だった、というのと、

あとは「次の敵」と目されるソ連への威嚇というところでしょうな。

実験に際しては参加機動部隊が構成されました。

90隻もの艦艇がターゲットとして集められ、その中には最も古いアメリカの

主力艦も含まれており、三隻のドイツ艦、日本艦、駆逐艦、戦艦、潜水艦、

(いくつかは浮かべ、いくつかは潜行した状態で置かれた)輸送艦、

揚陸艦、コンクリートバージ、浮きドックまでもが対象になりました。

標的艦は燃料を搭載、つまり「リアルなコンディション」で置かれました。

新聞報道には、このように爆発の瞬間が記載されています。

「”マッシュルーム”が突然頂上で壊れ、雲の色が変化した。

2〜3分の間、それは巨大なアイスクリームコーンのように見え、

完全な白色へと変わっていった。

それはあたかも浮遊するホイップクリームの層のように見えた。

次に色はピーチとクリーム色に変化した。

30分後雲は太った『Z』の形となり、1時間後雲はかき回され、

まるで幼い少年の夢の中の巨大なドラゴンのようになった」

さて、「巡洋艦年表」の残りをを最後まで続けましょう。

1950年7月2日:

朝鮮戦争の期間中、2隻の英国艦船とともに

軽巡洋艦「ジュノー」が三隻の敵魚雷ボートを撃沈

この「ジュノー」は第三次ソロモン海戦で沈んだ巡洋艦ではなく、その後継艦です。

1958年5月28日:

ミサイル巡洋艦USS「ガルヴェストン」は、TALOS 対艦ミサイルを初めて搭載

RIM-8 タロス (Talos) は長距離艦対空ミサイル。

照準線ビームライディング誘導方式を採用し、通常の固体燃料によるロケットと、

ベンディックス製のラムジェットエンジンを使用しています。

Talos(タロス)とは、ギリシア神話に登場する青銅の巨人の名前。

1965年4月17日:

巡洋艦「キャンベラ」は衛星通信を初めて行った海軍の艦船になった

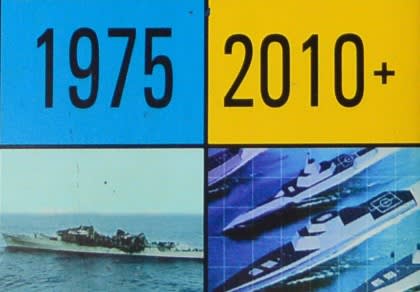

1975年11月22日:

巡洋艦「ベルナップ」はシチリア沖で、空母「ジョン・F・ケネディ」と衝突

この事故で、ベルナップ側で7名、ケネディ側で1名が死亡し、ベルナップ側には火災が発生

2010+:

未来 CG(X)プログラムは巡洋艦の形を変えた能力も向上し、

乗員数も大幅に少なくなる

それまでに建造された中で、最大級の重巡洋艦でした。

戦艦「マサチューセッツ」よりわずか5フィート短いだけでした。

対空砲は、特攻に限定したおかげで随分と充実したものになりました。

世界初のミサイル巡洋艦へと変換を行っています。

その後冷戦に向けて「シカゴ「コロンブス」も同じく、

「テリア」「タロス」などもアスロックを含むハイテク武器に換装されました。

彼女らは史上一隻も戦闘による沈没はしていません。

http://k-senior.sakura.ne.jp/2015/151029-kaiyuu-isidu-No27-04.pdf#search=%27%E7%B1%B3%E9%87%8D%E5%B7%A1%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%84%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E8%A2%AB%E5%AE%B3%27

なおハルゼー艦隊は2度も台風で多くの艦艇が転覆、損傷しましたが、戦争中とハルゼーの名声により、責任の取り方をうやむやにしましたが、問題があった事故でした。

ピッツバーグはは新鋭のバルチモア級であり、軍縮条約にも縛られていない余裕のある艦でありましたが艦首が30mも切断した事象でした。

造船工学上はミッドシップから前後0.6L間を縦強度を十分考慮しますが、その前後を浮力、強度の連続性を考慮しておかねばこのような事が起きます。

ただ船と言う物はガチガチに固める乗り物ではありません。計算で強度等は決めてきますが、タイプシップがあり、この程度で転覆、切断等が起きなかったので大丈夫だろうとの考えもある経験主義の乗り物でもあります。

天象気象は千変万化であり、台風等荒天からかわせるのであればかわす事が必要であり、ハルゼー、マケインの判断に疑問があるのは当然です。

第4艦隊事件は用兵側の要求を最大限具現化しようとして船体を出来るだけ軽減化し、可能な限り削いだ結果でした。

米艦隊は1回目の1944年年末の事故は給油が出来なくて復原力の低下で3隻の駆逐艦が転覆沈没の他約100隻の艦船に色々な損傷が出ており、詳細に検討すべきでした。

2回目は1945年6月でピッツバーグ等36隻に損傷が出たものの沈没艦はありませんでした。

荒天で波の打ち込み等で艤装品の損傷は起きるものですが船体切断は当然強度不足と判断されます。

Magic fuze。いわゆるVT(Variable Time)信管のことですね。

それまで対空射撃する際には目標の高度から弾丸の飛行秒時を予測して、その時間で起爆するように信管を切っていました(時限信管。Time Fuze)

そのため、たとえ弾丸が目標の近傍を通過しても、設定した秒時が正しくなければ、弾丸は炸裂することなく、飛び続けました。恐らく命中率は精々数パーセント(5%以下)だったのではないかと思います。

VT信管は目標の近傍を通過すれば必ず炸裂するので、撃ちどころさえよければ、必ず効果があります。我が国はレーダーは作っていましたが、VT信管までは思い付かなかったのではないかと思います。アメリカ人さすがです。

バス鐵工所建造1964年11月7日DLG-26として竣工、1975年6月30日ミサイル巡洋艦CGー26、衝突後復旧、近代化工事を実施し、1980年5月再就役、1995年12月15日除籍(その10か月前に退役)。

同型艦9隻

基準排水量6,570トン、全長166.7m、幅16.7m、喫水8.7m

缶4基、蒸気タービン、2軸、85,000馬力、32.5kt

テリアSAM/アスロックSUM連装発射機1基(Mk10 Mod7 対空ミサイル、アスロックを任意に選択発射可能、弾庫60発格納)、54口径127mm単装両用砲1基、50口径76mm連装両用砲2基、324mm3連装短魚雷発射管2基、DASH2機

乗員418名

近代化でDASHは撤去されカマンSH-2Fヘリコプター搭載、76mm砲も撤去。

ジョン・F・ケネディとの衝突は

飛行甲板の下に入り込み、上部構造物のほとんどを破損、火災で倒壊したが、アルミ構造であったので、ラッタル等が熱で溶け、消火を困難にしたを言われています。

よく7名の被害で済んだものと思います。

その後のアルミ構造物の使用に影響(マスト等に限定)しました。

参照海人社「世界の艦船」No464アメリカ巡洋艦

くどいので今回はその名前を出しませんでしたが、

これもハルゼー&マケインコンビの犠牲者?だったわけですね。

この二人と台風についてはノリノリで書いた関係で結構思い入れが?あります。

マケインは結局これで責任追及されてやせ細って死んじゃったんですよね(涙)

>経験主義の乗り物

その代わり歴史は大変古いので、太古からの人類の知恵の蓄積の塊でもあるわけですね。

unknownさん

VT信管はどこかで聞いたことが、というか昔ここで書いたことがありますが、

マジック・ヒューズは初めて聞くような気がします。

飛んでいるものに当てるのが難しいなら、その近くをかすめられさえすれば

爆発して飛行機を巻き込むものを作ってしまえばよろしい、という発想ですね。

最初に考えた人はすごいなあ。