第二次世界大戦が始まったとき、西海岸に住む日系人は

国籍を持たない一世も、アメリカ国民である二世も、

「Alien」「Non-alien」として全て住処をを追われ、

全部で10カ所あった強制収容所に送られました。

全部で10万人以上の日系人が強制収容所での生活を送りましたが、

その中のイラストレーターは、収容所生活をこのように描いています。

食べ物の配給。

手前の子供は両手にジャガイモを抱えてご機嫌です。

建物の右から列を作って中で受け取り、

もう一回並びなおして再び食べ物をもらう人多数。

映画「アメリカン・パスタイム」によると、収容所に入る前に

彼らは銀行で有り金を皆下ろし、身につけてきており、

ときには街に出て、見張り付きではあっても買い物をし、

生活に必要なものを手に入れることはできたようです。

そのあたりは日本やドイツと違い、腐っても金持ちの文明国、

収容所で日系人たちが餓えるようなことはありませんでした。

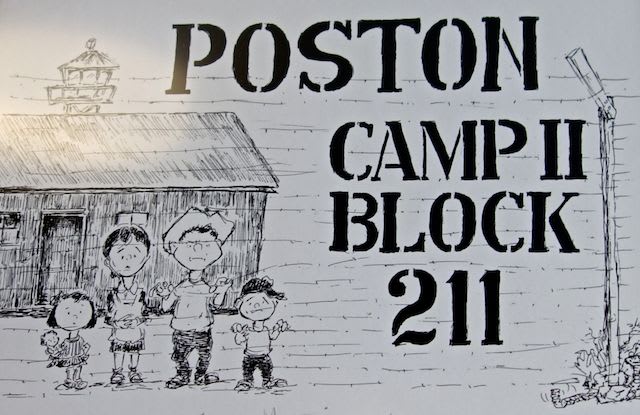

彼のいた収容所、ポストン戦争強制収容所は

アリゾナ州のユマにありました。

ここは年中このような嵐に見舞われ、竜巻の発生しやすい場所です。

絵には西部劇でおなじみのタンブルウィードが見えていますが、

これはオカヒジキ属のロシアアザミという植物です。

株はボール状に成長し、秋に果実が成熟すると風によって茎が折れ、

ごらんのように原野の上を転がるというわけです。

つまり、こういう気象条件の、ほとんど人も住まないような土地を

切り開いて、収容所は作られたのでした。

ここに集合センターから運ばれて来る日系人たちは、

ガラガラヘビのいる、サボテンの砂漠地帯を、クーラーもないバスで

すし詰めになってやってきました。

あまりの暑さにバスまでもがぐったりしています。

日系人たちを運ぶトラックに手を振っているのはネイティブアメリカン、

即ち我々が「インディアン」と呼んでいた人々です。

ある日系人の医師はこのように述べたそうです。

「歴史の皮肉とでも言うのか、ポストンに収監された日系一世と二世は、

アメリカインディアンたち、砂漠に集められてインディアン居住区に

住むことを余儀なくされたインディアンたちが、19世紀から20世紀に遭遇した、

それと全く同じことをいまや経験することになったのだ」

たとえ命を奪われるような過酷なものでなかったとしても、

そこには精神的な迫害と圧迫に押しつぶされそうな生活が待っていました。

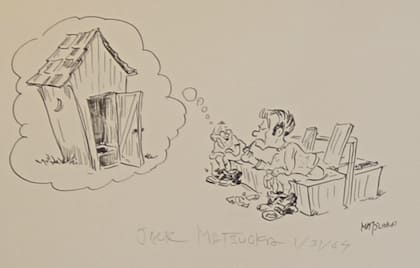

たとえばトイレ。

そこには個室どころか仕切りもない空間に便器が並んでいるだけ。

衣食住が保証され、命の危険さえなければ人は生きることはできますが、

人としてのこんな形で尊厳を奪われた状態が、果たして彼らにとって

精神をまともに保てる生活と言えたでしょうか。

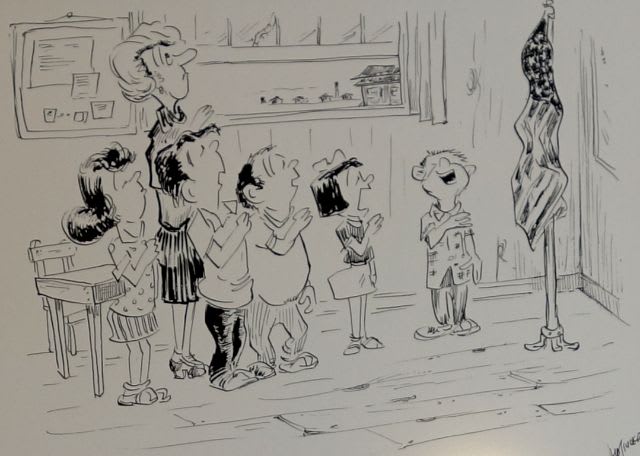

絵の題は「化学実験室」。

熟練の教師も、学校教育に必要な教材もそこでは不足していました。

ランドリールームが化学の教室として使われ、作者のジャック・マツオカは、

水道から滴る水を教師が「H2O」だと教えたのを記憶しています。

鉄条網に囲まれた収監者子弟のための学校では、

毎朝、星条旗への忠誠の誓いが行われていました。

「リバティ・アンド・ジャスティス・フォー・オール」。

それを指導するアメリカ人教師は「全ての者のための自由と正義」

という言葉を、どう噛み締めていたのでしょうか。

この収容所のバラックにはガラガラヘビが出たそうです。

ところが驚くことに、各バラックではそれを捕えて、

ペットとして飼育していたのだそうです。

好奇心か、それともスリルを求める気持ちか・・。

この異常な状態では、だれもその答えを知ることはありませんでした。

サソリも出たようです。

これって無茶苦茶危険だったのでは・・・。

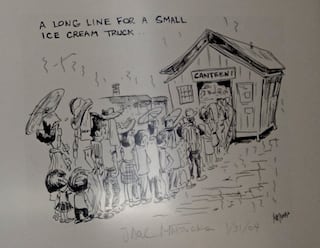

酷暑の夏、アリゾナの収容所ではアイスクリームを求めて

住民が長い列を作りました。

キャンプでの食事は常に混乱の中で行われた、とジャックは回想します。

そこでは余りにも多くの人が一度に食事をするため、

家族や友人と一緒に食事をすることはおろか、テーブルマナーも

全く顧みられないカオスであったということです。

食事はこのようにして配られていました。

女性は得することもあった・・・・のかな?

収容所の壁はまるで紙のように薄く、従って壁の向こうの話は

手に取るように聴くことが出来ました。

どんな状況にあっても若い男女は異性のことが気になるものですが、

男性が「ホットチック(イカした女の子?)は誰か」と

品定めするのを、やはりそれが気になる女の子たちが耳をそばだてて

聴いています。

これらの曲の題を見てピンと来る人は、オールドジャズファンですか?

まず、左上には「チャタヌガ・チューチュー」の歌詞が書かれています。

「ムーンライト・ビカムズ・ユー」

「センチメンタル・ジャーニー」

「ビギン・ザ・ビギン」

「ユール・ネヴァー・ノウ」

「アト・ラスト」(マイハート・カムズ・アロング)

どれも1943年から45年にかけてヒットした曲ばかりで、

おそらく日系アメリカ人たちはこの曲を聴くと

収容所の想い出が浮かんで来るのに違いありません。

「アメリカン・パスタイム」でテーマとなっていたのが

「ジャズと野球」です。

日系アメリカ人たちはどういうわけか、野球を非常に好み、

収監されていたときもチームを作り、決してそれをやめることはありませんでした。

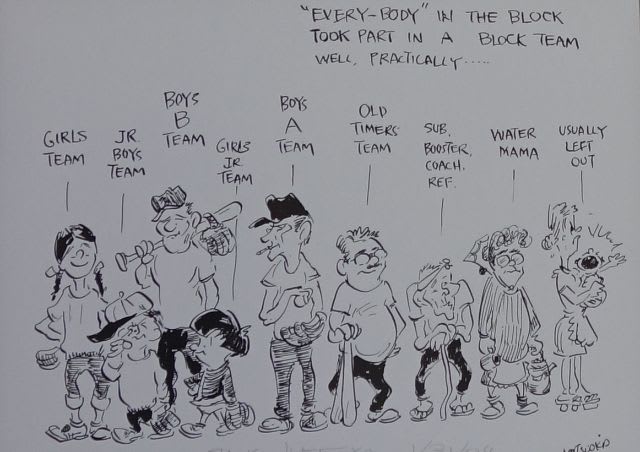

このイラストでは

「全ての者が収容所のブロックごとに何らかのチームに入っていた」

少女チーム、Jr.少年チーム、青年チームA、チームB(1軍と2軍?)

「オールドタイマーズ」、「補欠、レフェリー、ハッパをかける人、コーチ」

「ウォーター・ママ」(試合中の水補給専門)「いつも置いてけぼり」・・。

日系アメリカ人のカップルの写真は、顔は日本人なのに

その佇まいがすでにアメリカ人のそれになっているのを感じます。

この時代の日本人の男女はおそらくこんな写真の取り方をしないでしょう。

タキシードにフルロングドレス。

クリスマスパーティの装いですが、これも

とても日本人の雰囲気ではありません。

日本風の名前のミドルネームを持ち、一世の父母に育てられても、

アメリカしか知らない彼らは、アメリカ人なのです。

家族の肖像。

彼らも全員収容所に入り、そして戦後は解放されました。

アメリカ人として軍隊に志願した日系人は、442部隊などで

歴史上最も勇敢なアメリカ陸軍部隊と讃えられました。

軍隊でアメリカ人の兵士たちと写真を撮る日系2世。

(写真右上)

収容所の三世たち。

日本ではなかったカラーフィルムでの写真です。

一番右の子供は縦笛を吹いていますね。

帽子にスカーフ、ジーンズのサロペットにブーツ。

女の子はデニムのつなぎを着ています。

このカラー写真も驚くことに、女の子たちが全員

振り袖の着物を着ているのです。

たった一つずつしかトランクを携行するのが許されなかったのに、

どの親も娘の晴れ着をその中に入れてきたということでしょうか。

これらの染めの着物は全て日本から持ってきたものでしょう。

しかし不思議なのは、どうみてもこれは晴れ着で、

見ている親たちも冬の装いなのに、

説明には「ボンオドリ」とされていることです。

ボーイスカウトが高校の行事で、スカウト旗とともに

星条旗を掲げて行進しています。

ルーズベルトが1942年2月19日にサインした

大統領令9066号、

通称『防衛のための強制移動の権限」

は、1976年になって、フォード大統領のサインにより廃止されました。

遅すぎないか、って?

意外なことに、かつての収監者たちがアメリカ政府に賠償金を請求する

運動が起こったのも1970年頃からのことでした。

収容所に入っていた日系アメリカ人たちは、そのことを忘れたいのか、

新たな問題を起こしてまた国の敵になりたくないという思いか、

賠償金の請求に賛同する者は、当初大変少なく、発起人がその正当性を

「勉強会」というかたちで説いて回らねば、

誰もそのことには触れられたくない、ほっといてくれといった調子だったそうです。

アメリカで生まれ育っていていても、このメンタルは実に日本人らしい

遠慮というものに思えます。

写真は、戦後アメリカ人の権利を「復権」した彼らが 、

「アメリカ人の誓い」を集団で行っているところです。

1943年に最高裁判所は強制収容所の合法性を認める判決を出しましたが、

その判決を導くために、連邦検察官は証拠を偽造していたそうです。

そのことを突き止め、司法の場で明らかにしたのは、

他でもないアメリカ人の弁護士たちでした。

日系アメリカ人たちの賠償金請求運動を援助したのも、彼らだったのです。

さて、明日からはその収容所の日系人を描いた映画

「アメリカン・パスタイム_俺たちの星条旗」

についてお話ししていきます。