船場橋たもとの案内板には次のように記されている。

*************************************************

■船場柳御門跡

船場柳御門は熊本城下の南東、船場橋から山崎町方面を監視する関所門で朽木家(くつきけ)が厳重に警戒していました。

門の構造は跳ね上げ式で、番所が置かれ、門の前には勢屯(せいだまり)と呼ばれる広場がありました。坪井川沿いには、後には「船場山」と呼ばれる小高い土居を築かれ、土居には柳を植えてあったことから「柳の御門」と呼ばれていました。

ここに貯木場や物資の荷揚場があり、船場・塩屋町として賑わっていました。

*************************************************

かつて物流の大動脈だった坪井川の船着場として栄えた船場界隈は、「肥後てまり歌(あんたがたどこさ)」の発祥の地でもある。ただし、これには起源は関東地方という異説もある。僕が小学生の頃、船場にあった耳鼻科に通っていたが、広場のような所を車がクランク状に走っていくので、いつも不思議に思っていた。その頃と比べても今日の風景はすっかり変わってしまった。

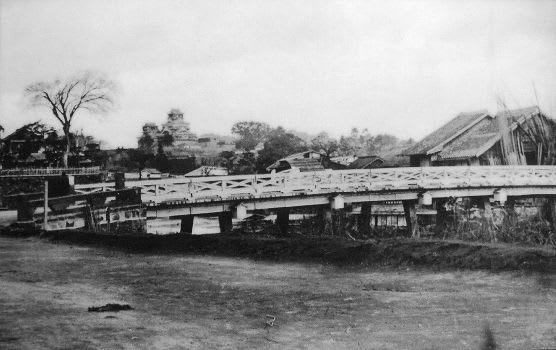

塩屋町方面から船場橋の向こうに熊本城を望む(明治初年・重富写真館蔵写真より)

同じ地点から見た今日の風景

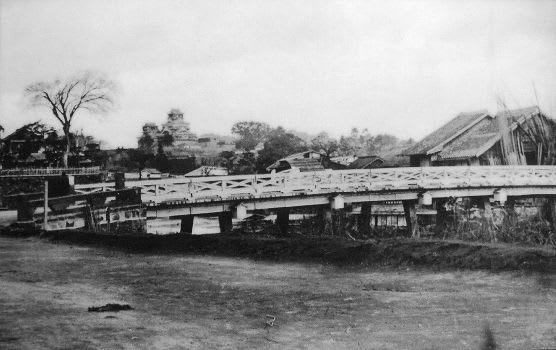

船場橋の上から熊本城を望む(明治初期?)

同じ地点から見た今日の風景

「肥後てまり歌」の発祥の地を示す親子狸の像

*************************************************

■船場柳御門跡

船場柳御門は熊本城下の南東、船場橋から山崎町方面を監視する関所門で朽木家(くつきけ)が厳重に警戒していました。

門の構造は跳ね上げ式で、番所が置かれ、門の前には勢屯(せいだまり)と呼ばれる広場がありました。坪井川沿いには、後には「船場山」と呼ばれる小高い土居を築かれ、土居には柳を植えてあったことから「柳の御門」と呼ばれていました。

ここに貯木場や物資の荷揚場があり、船場・塩屋町として賑わっていました。

*************************************************

かつて物流の大動脈だった坪井川の船着場として栄えた船場界隈は、「肥後てまり歌(あんたがたどこさ)」の発祥の地でもある。ただし、これには起源は関東地方という異説もある。僕が小学生の頃、船場にあった耳鼻科に通っていたが、広場のような所を車がクランク状に走っていくので、いつも不思議に思っていた。その頃と比べても今日の風景はすっかり変わってしまった。

塩屋町方面から船場橋の向こうに熊本城を望む(明治初年・重富写真館蔵写真より)

同じ地点から見た今日の風景

船場橋の上から熊本城を望む(明治初期?)

同じ地点から見た今日の風景

「肥後てまり歌」の発祥の地を示す親子狸の像