1月25日に発売された月刊ホビージャパン2016年3月号に、模型のお仕事が掲載されました。タコムのチーフテンMk11(1/35)です。※この写真は私が撮影したものです。誌面には載っていません。

タコムは先日チーフテンMk5,10,11の3タイプを一気に発売し、誌面ではそれを受けてミニ特集で3キットを紹介しています。こちらが表紙。

私のMk11を含め、全部で14ページもあります。実車解説、各キットの内容説明と私と2氏による作例という構成。実車解説はとてもわかりやすく(チーフテンはやたら形式が多く、かなりややこしいので助かります、、)、キットの内容説明は、購入を考えている方にはとても参考になるのではないでしょうか。

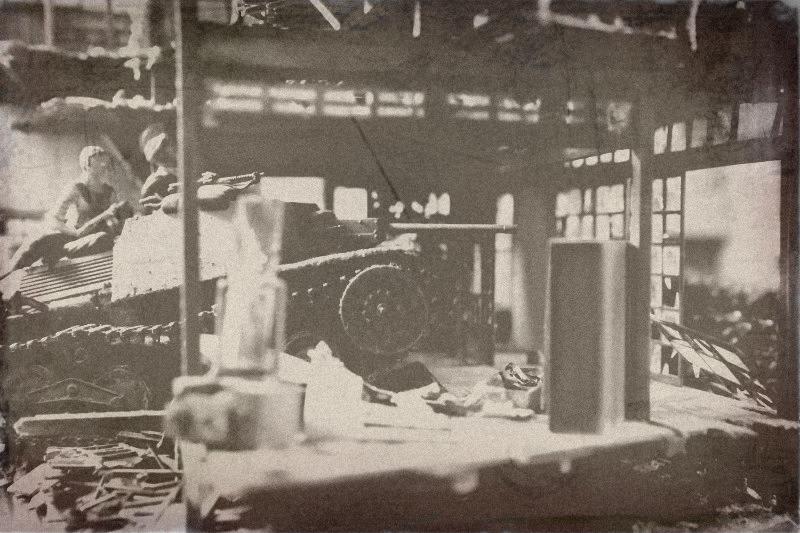

記事にも書きましたが、現用戦車の単品作品ということで汚しは控えめにしようかな、と思っていました。しかし、とても強そうでカッコいい戦車なので、「汚したほうが似合いそうだなあ、、」といつも通りの結果に(笑)

チーフテンというと、私にとっては往年のタミヤのMk5のイメージが強いので、増加装甲をまとったMk11は、大げさですがまるで違う戦車のように見えますね。私は普段、第二次大戦以前の車両を作ってますので、現用戦車を製作するのはいろいろと新鮮でとてもやりがいがありました。で、最初に仮組みしたとき、増加装甲と長い砲身、シュッとした車体の組み合わせを見て、「な、なんてカッコいいんだ!」と思わずため息が出てしまいました(笑)戦車や飛行機でもなんでも、立体で見ないとその魅力がわからないことも多いので、お仕事とはいえ、普段と毛色の違うものを作るのって大事だなあと改めて思った次第です。

あと、これはたまたま、なのですが、後の2作品を担当した金山・長田両氏は個人的な知り合いでして、こういう形で誌面に載ることができて嬉しかったです。読者の方々には関係のないことではありますが、そういう意味でもいい記念になりました。

というわけで、興味のある方はぜひ誌面を御覧になっていただければと思います。

個人的な模型としては、先日上げたフィギュアの製作を進めています。今は装備品を製作中です。

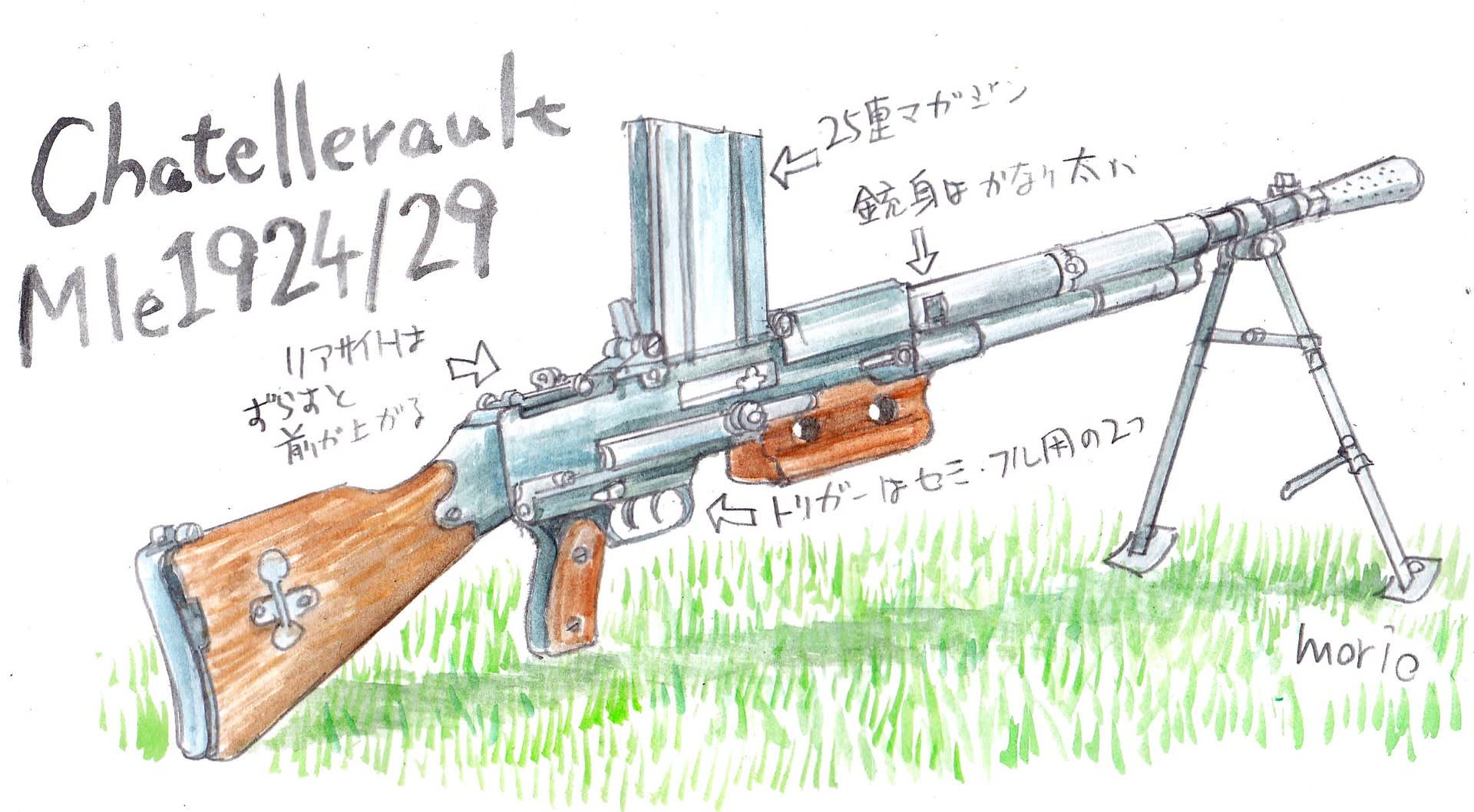

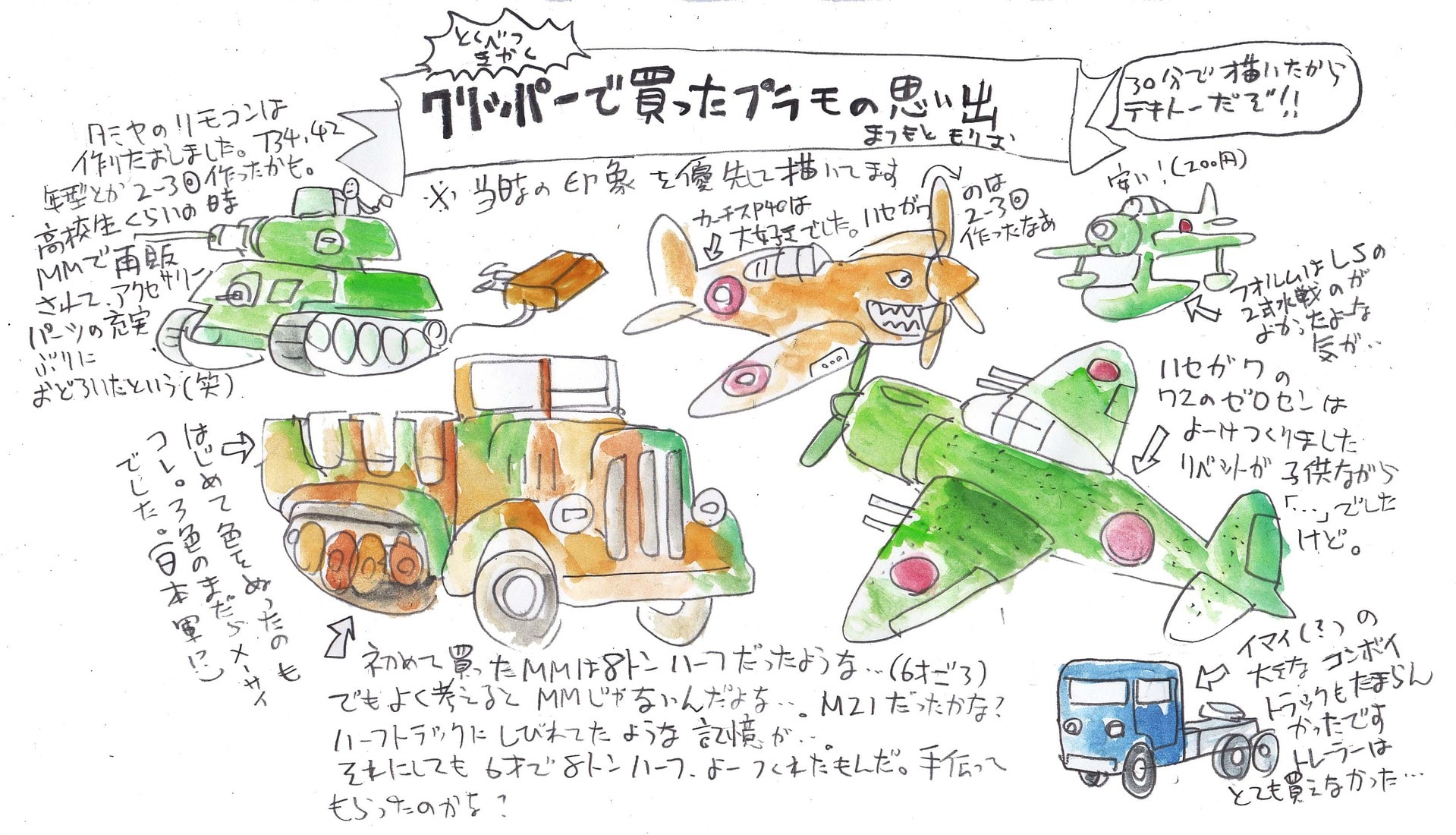

これを見れば、どういう作品にしようとしているのかは、わかる方にはわかるかと、、、。また近いうちに製作過程を紹介させてもらおうと思います。

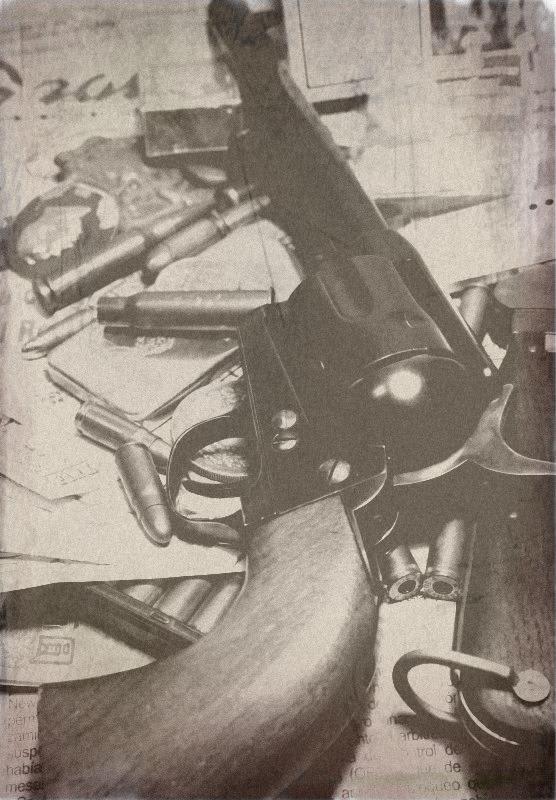

モデルガンの方は、懲りずにまた磨き始めてしまいました。ほんと、一つ終わったら「こんなめんどくさいこと二度とするか!」といつもいつも思うんですけど、やっぱりつい手を出してしまうという、、、。

CAWのS&W No.3 スコフィールドです。シリンダーまで粗磨きが終わったところです。リボルバーはシリンダーがほんとめんどくさいですね。こちらもまだまだ先が長いです、、。でも、とてもよく出来ているモデルガンなので、できるだけきっちり仕上げたいと思ってます。

というわけでまた。

タコムは先日チーフテンMk5,10,11の3タイプを一気に発売し、誌面ではそれを受けてミニ特集で3キットを紹介しています。こちらが表紙。

私のMk11を含め、全部で14ページもあります。実車解説、各キットの内容説明と私と2氏による作例という構成。実車解説はとてもわかりやすく(チーフテンはやたら形式が多く、かなりややこしいので助かります、、)、キットの内容説明は、購入を考えている方にはとても参考になるのではないでしょうか。

記事にも書きましたが、現用戦車の単品作品ということで汚しは控えめにしようかな、と思っていました。しかし、とても強そうでカッコいい戦車なので、「汚したほうが似合いそうだなあ、、」といつも通りの結果に(笑)

チーフテンというと、私にとっては往年のタミヤのMk5のイメージが強いので、増加装甲をまとったMk11は、大げさですがまるで違う戦車のように見えますね。私は普段、第二次大戦以前の車両を作ってますので、現用戦車を製作するのはいろいろと新鮮でとてもやりがいがありました。で、最初に仮組みしたとき、増加装甲と長い砲身、シュッとした車体の組み合わせを見て、「な、なんてカッコいいんだ!」と思わずため息が出てしまいました(笑)戦車や飛行機でもなんでも、立体で見ないとその魅力がわからないことも多いので、お仕事とはいえ、普段と毛色の違うものを作るのって大事だなあと改めて思った次第です。

あと、これはたまたま、なのですが、後の2作品を担当した金山・長田両氏は個人的な知り合いでして、こういう形で誌面に載ることができて嬉しかったです。読者の方々には関係のないことではありますが、そういう意味でもいい記念になりました。

というわけで、興味のある方はぜひ誌面を御覧になっていただければと思います。

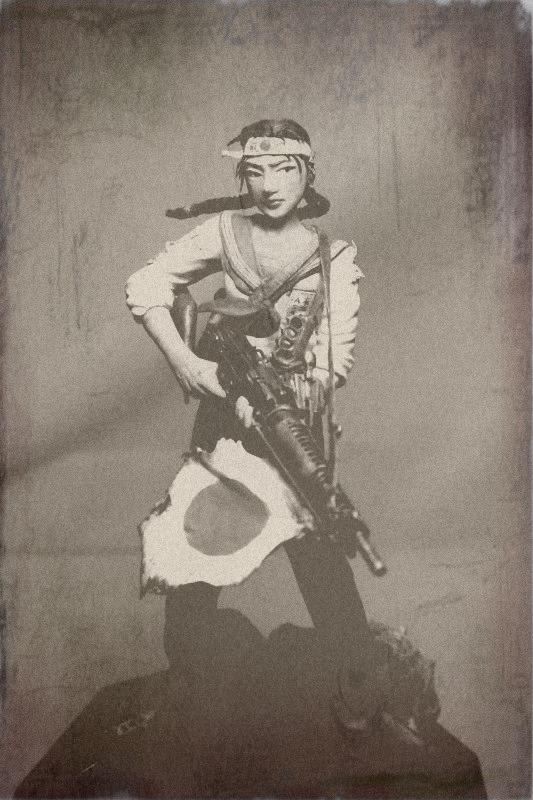

個人的な模型としては、先日上げたフィギュアの製作を進めています。今は装備品を製作中です。

これを見れば、どういう作品にしようとしているのかは、わかる方にはわかるかと、、、。また近いうちに製作過程を紹介させてもらおうと思います。

モデルガンの方は、懲りずにまた磨き始めてしまいました。ほんと、一つ終わったら「こんなめんどくさいこと二度とするか!」といつもいつも思うんですけど、やっぱりつい手を出してしまうという、、、。

CAWのS&W No.3 スコフィールドです。シリンダーまで粗磨きが終わったところです。リボルバーはシリンダーがほんとめんどくさいですね。こちらもまだまだ先が長いです、、。でも、とてもよく出来ているモデルガンなので、できるだけきっちり仕上げたいと思ってます。

というわけでまた。

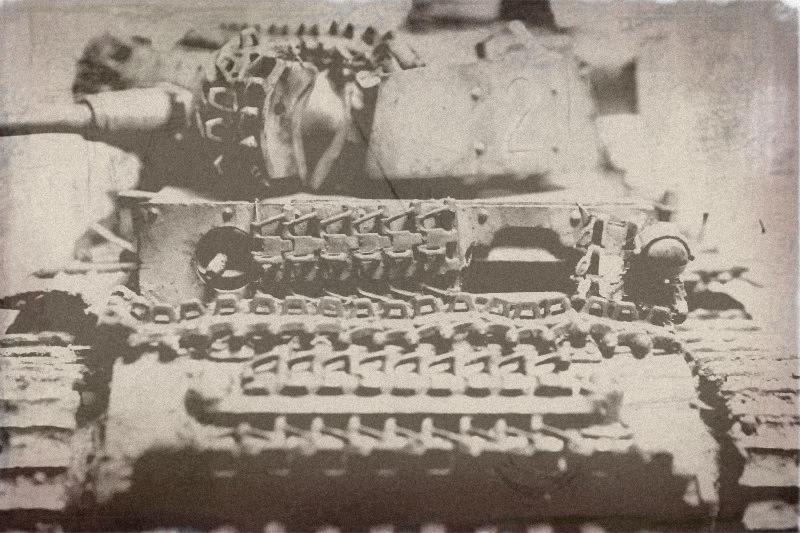

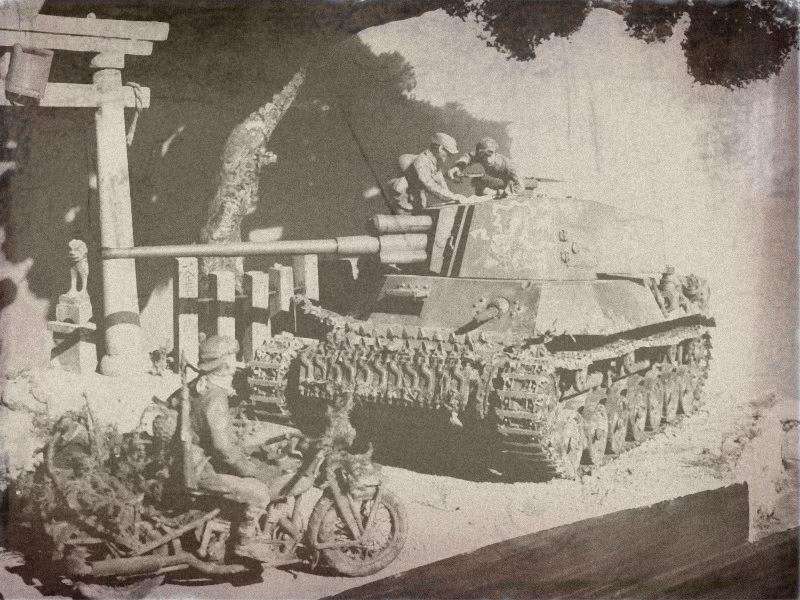

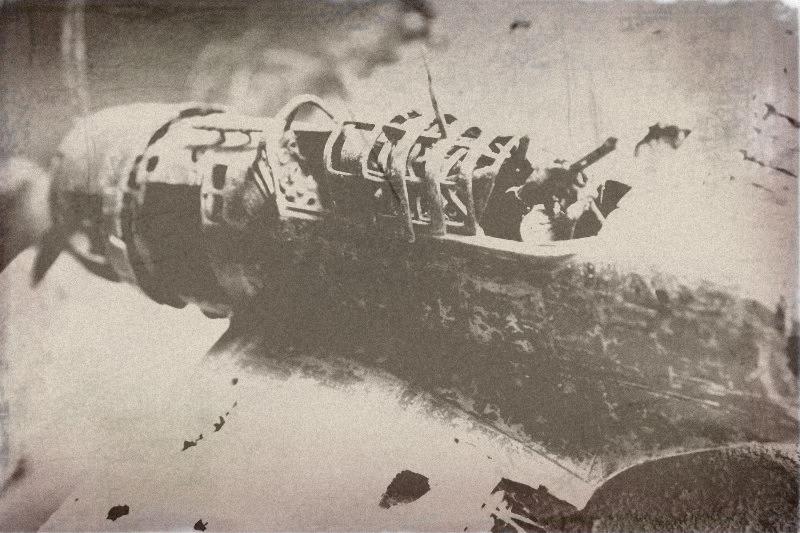

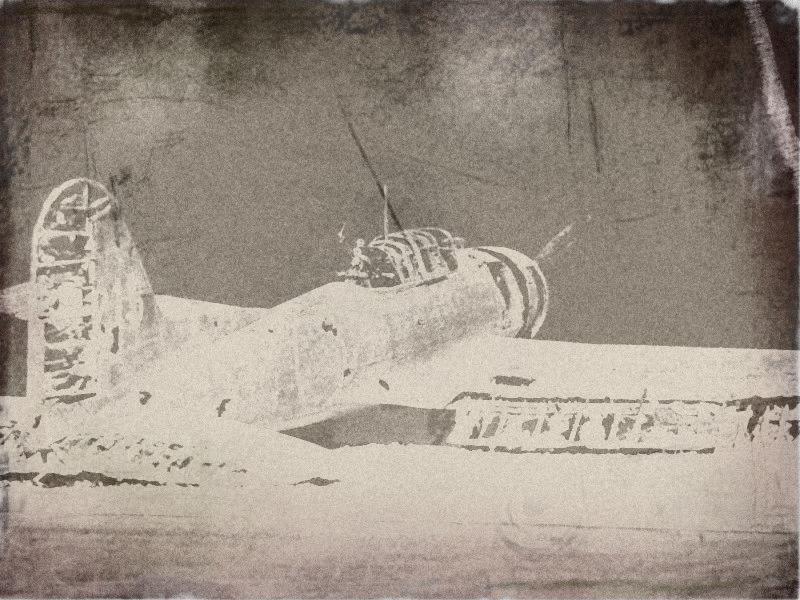

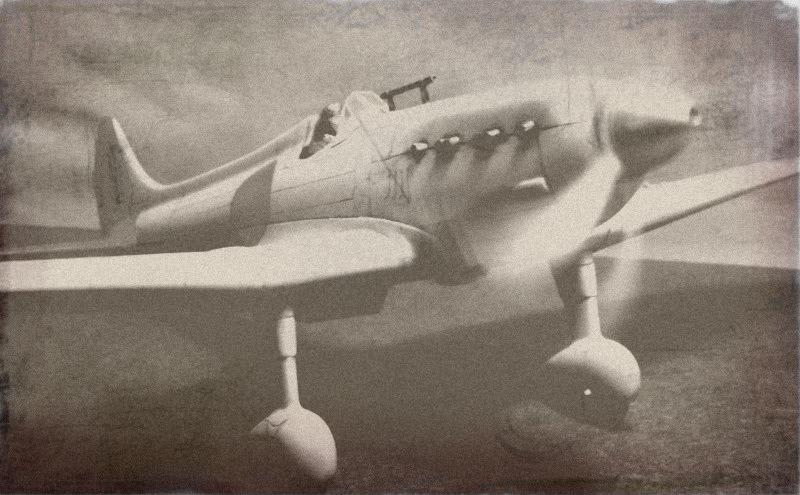

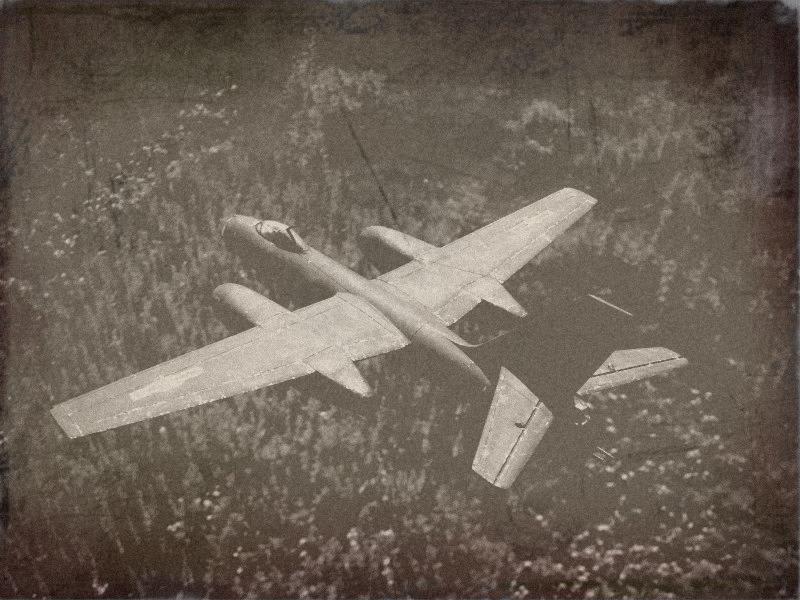

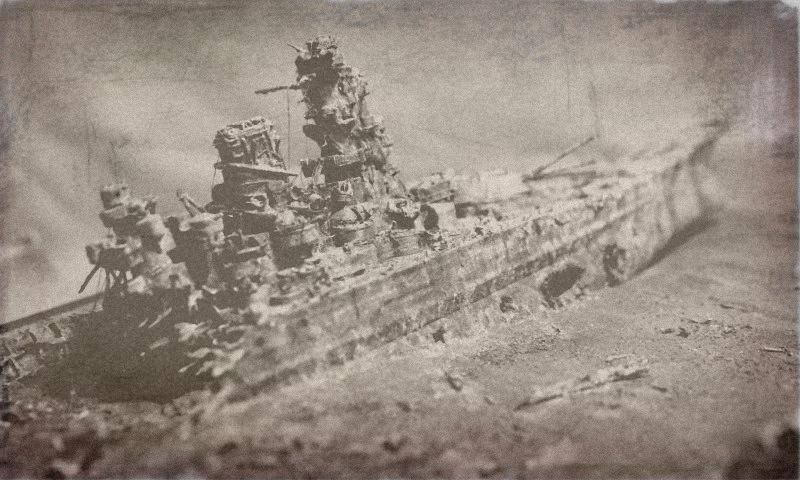

「幕末古写真ジェネレーター」というアプリがありまして、先日その存在を知りました。どんな写真でも幕末の古写真風にしてくれるという面白いものです。いろいろやってみると、古びた雰囲気がとてもよい感じです。

「幕末古写真ジェネレーター」というアプリがありまして、先日その存在を知りました。どんな写真でも幕末の古写真風にしてくれるという面白いものです。いろいろやってみると、古びた雰囲気がとてもよい感じです。

でも、多分女の人はこういう彫り方はしないですよね、、、。でもありはありなのかな?よくわからないです。勉強しないと、、、。いや、こういう勉強はしなくてもいいか、、、。

でも、多分女の人はこういう彫り方はしないですよね、、、。でもありはありなのかな?よくわからないです。勉強しないと、、、。いや、こういう勉強はしなくてもいいか、、、。

けどこの車両はとてもかわいく、キットも出来が良くて作りやすそうな感じなのでそのうち作るつもりです。でも、かわいいので軍用より民生仕様がいいですね。

けどこの車両はとてもかわいく、キットも出来が良くて作りやすそうな感じなのでそのうち作るつもりです。でも、かわいいので軍用より民生仕様がいいですね。

クリアなどは吹いていないのですが、酸化せずピカピカですね。ホワイトメタルは亜鉛と違ってピカピカを維持できるんでしょうか。拡大するとヤスリの傷が目立つのでもうちょっと磨きたいところ。

クリアなどは吹いていないのですが、酸化せずピカピカですね。ホワイトメタルは亜鉛と違ってピカピカを維持できるんでしょうか。拡大するとヤスリの傷が目立つのでもうちょっと磨きたいところ。

十四年式とP38は、研磨済みなのであとは塗るだけなのですが、塗料を買う予算がないので休止中(笑)

十四年式とP38は、研磨済みなのであとは塗るだけなのですが、塗料を買う予算がないので休止中(笑)

どーですか!(といわれても困るか、、、)

どーですか!(といわれても困るか、、、)

特集「日本軍戦車の組み方・塗り方・仕上げ方」の作例の一環として、「自由なマーキングを楽しもう!」との見出しで見開き二ページにて紹介していただいてます。

特集「日本軍戦車の組み方・塗り方・仕上げ方」の作例の一環として、「自由なマーキングを楽しもう!」との見出しで見開き二ページにて紹介していただいてます。

なので、イラストが出来ないとインデックスもできないような感じ(気分)になってます。すいません。今しばらくお待ち下さい。

なので、イラストが出来ないとインデックスもできないような感じ(気分)になってます。すいません。今しばらくお待ち下さい。