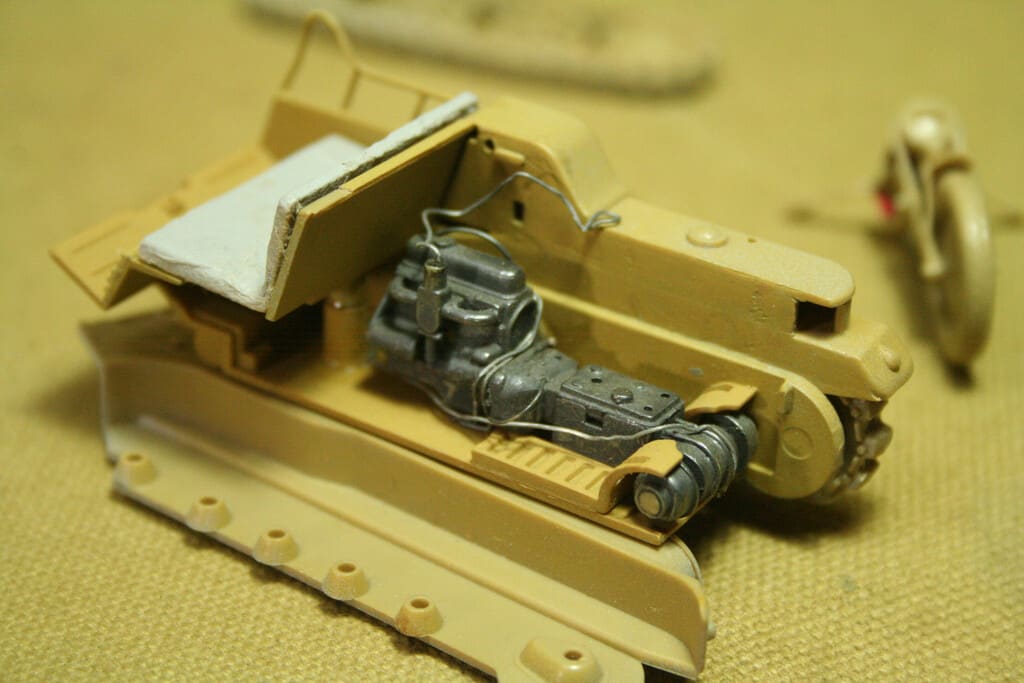

今回はマチルダさんの続きです。現在基本塗装まで来ているんですけど、そのちょっと手前の、前回紹介しきれなかったところからスタートです。塗装に向けての全体処理と平行して、こまごましたところも詰めていきます。

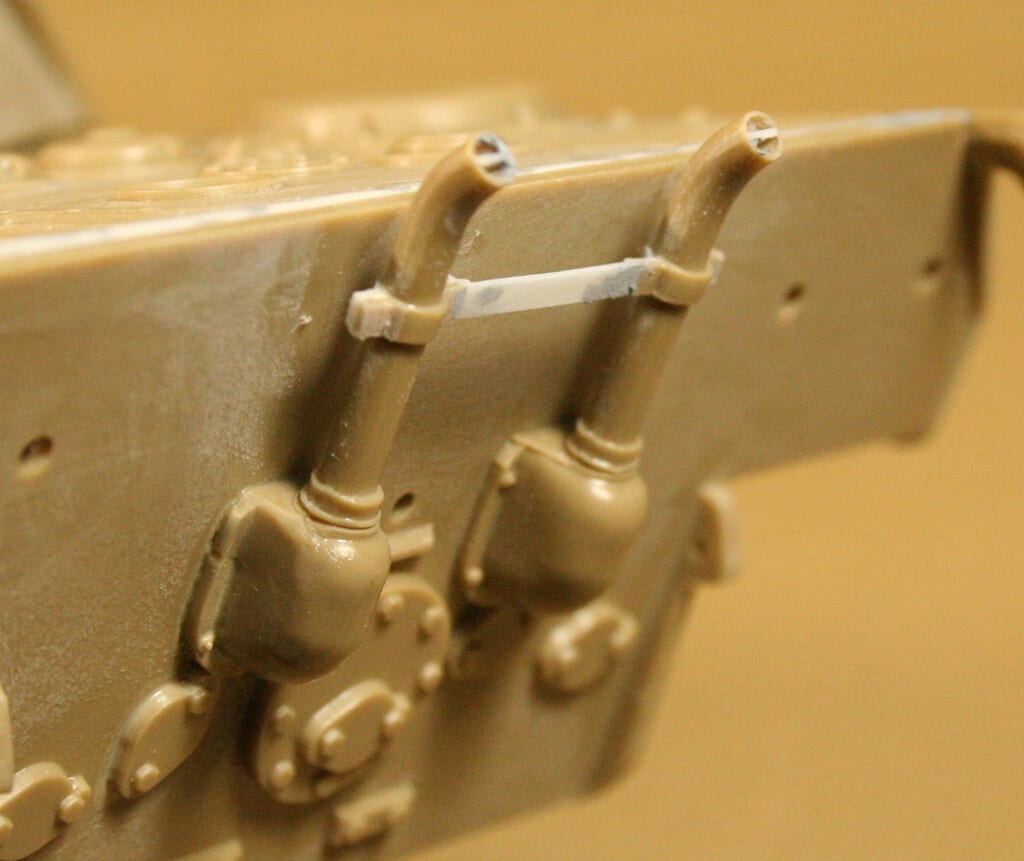

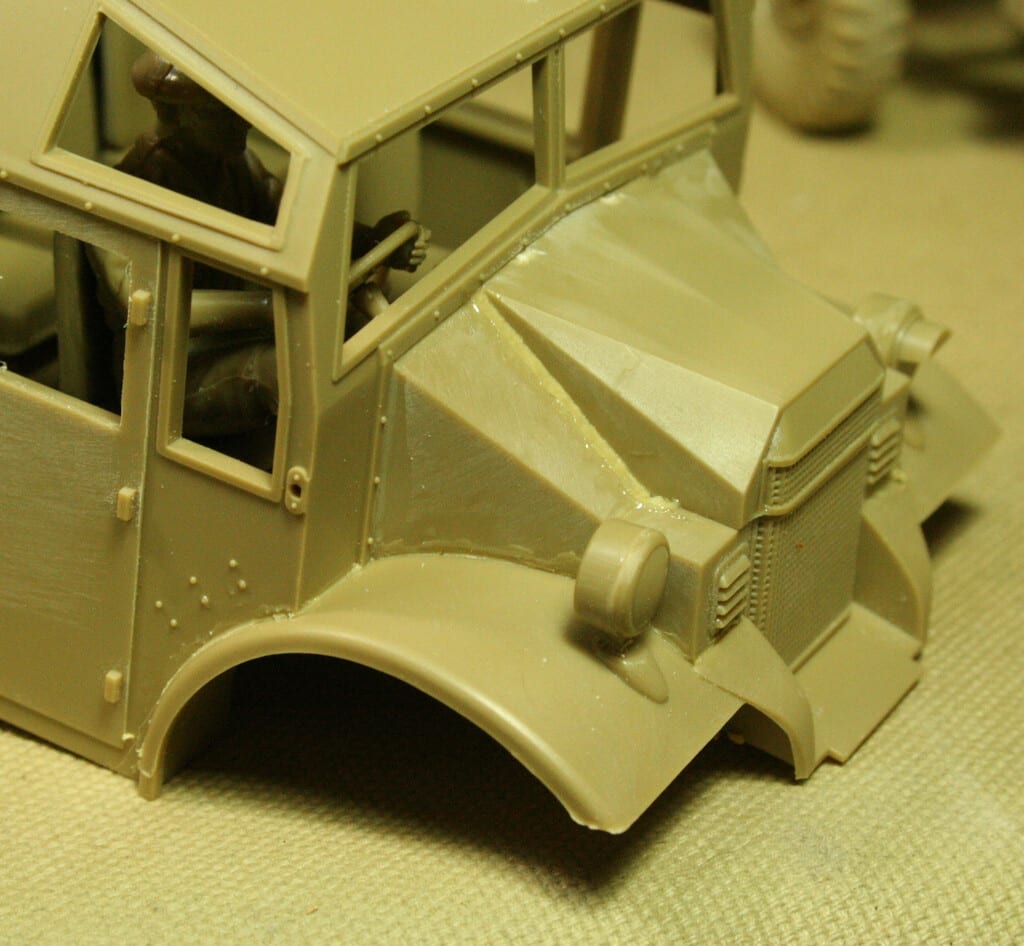

古いキットですので、ディテールの再現度はそれなりです。でもまあ「今に比べて」ってことで、まあ基本OKだよなあっていう感じですけどね。パーティングラインなどの処理など少し手を入れるだけでグッとよくなります。こちらは排気管(でいいのかな?)。

真ん中のヒダヒダのところのパーティングラインが結構目立ちます。こういうとき私は目立てヤスリを使ってます。コリコリ削って、大体落とせたらサラサラタイプのボンドを流し込んで馴染ませます。まあ、ちっとずれたりしてるんですけどまあいいじゃないですか、と自分に言い聞かせるのがコツですね。

フィギュアも全体的にエッジがだれてます。けどこれまた時代を考えるともうしょうがない。

しかしながら、表情ポーズ含めてとてもよくできてると思います。なので、この素材を生かすことを念頭に手を入れていくわけです。

これが大体下地ができて肌色を塗ったところ。上の写真からどう手を加えたのかちと分かりにくいかもですが、こういうのちゃんと写真撮るの難しいんですすいません。

まあ、要するにデザインナイフで襟とかサスペンダーとかの角をコリコリ彫り込んでディテールをつけたんですね。ディテールがだるいのは、当時の成型技術的にエッジの効いた彫刻だと型から外れにくくなるのでわざとそうしてたんだろうなあ、と。なので昔のキットを評価する時にこういうところで今のと比べてもあんま意味ないですね。それよりも素材の良さを評価したいです。

人体部分の掘り込みは、指の間を掘ってやるとよいですね。顔はいじってませんけど、瞳がほぼないので後で付けるつもりです。なんであれ、ちょっといじるだけでグッとよくなるのは間違いないですね。当時でこれなら文句ないです。さすがタミヤ!と思います。

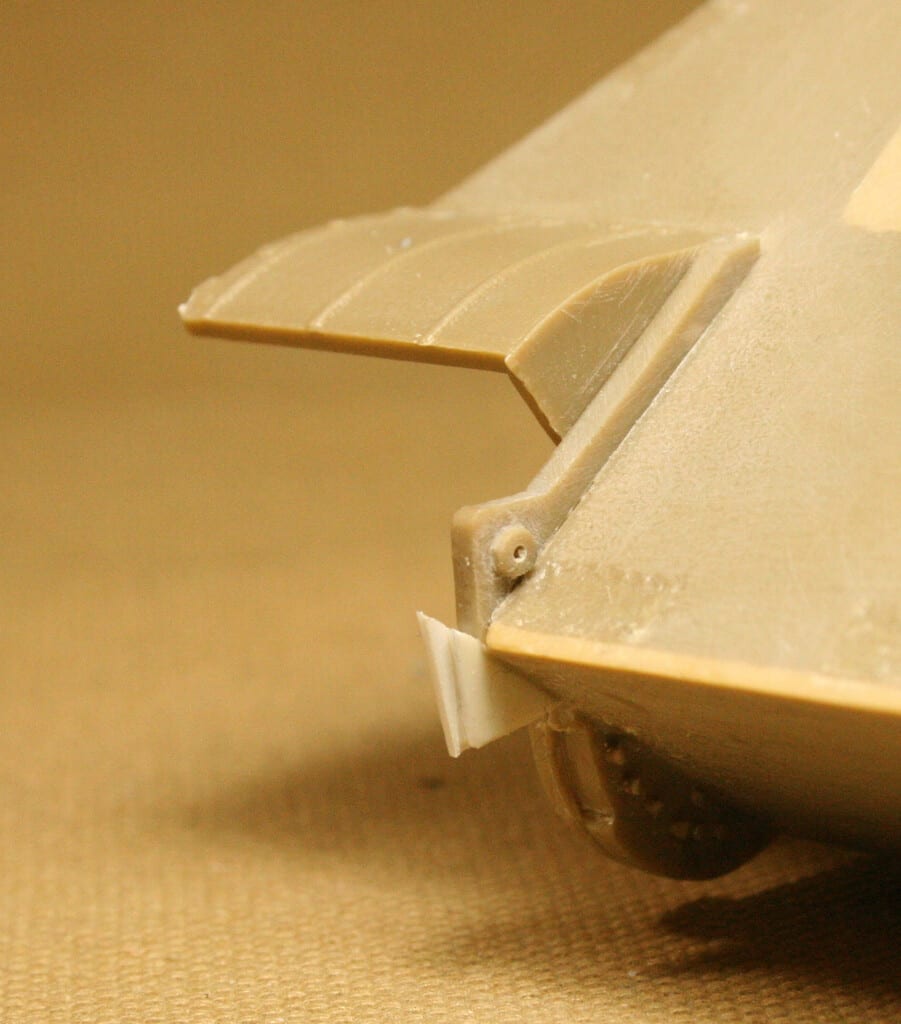

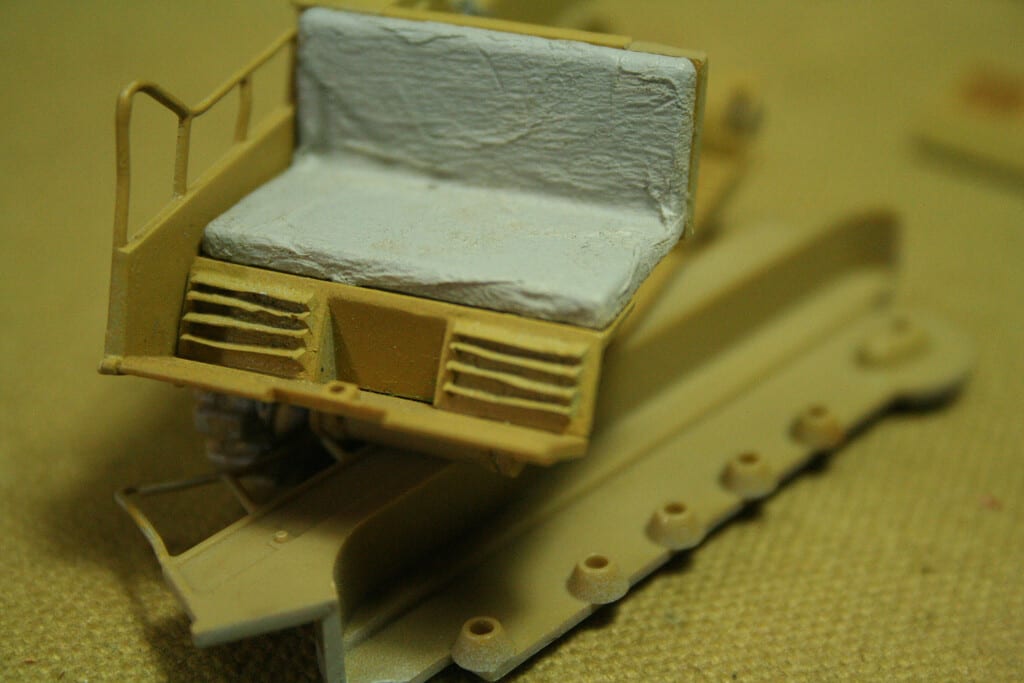

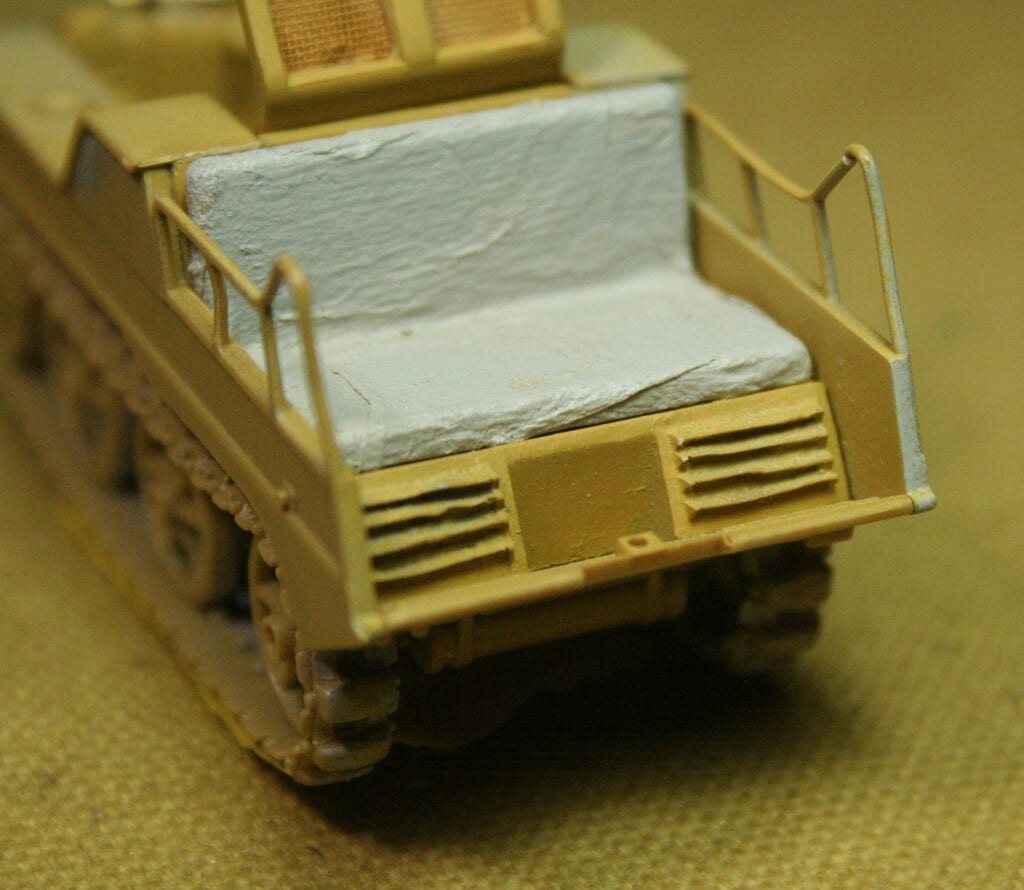

で、マチルダさんを作ってて「おや」と思ったのがMMにしてはアクセサリーパーツが少ないという点。砲塔側面の巻いた布(帆布の車体カバーなんですかね)2つだけです。この巻いた状態の側面のグルグルの溝がフィギュア同様浅くなってるのでこれまたデザインナイフで彫り込んでやります。ベルトは釣り用の板鉛です。

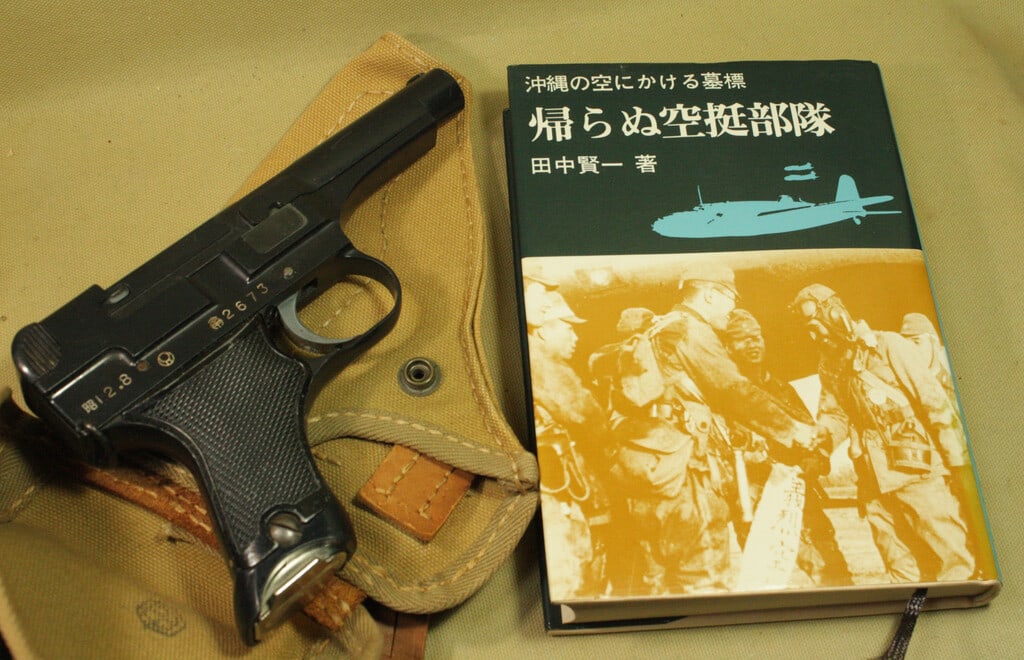

で、アクセサリーが少ないと先に書きましたが、例えばT34とかのイメージが強すぎてそう思うだけかもな、とも。KVとかM3リーとかもあっさりしてたような記憶があります。この辺のムラ加減ってなんか理由あるんですかね。

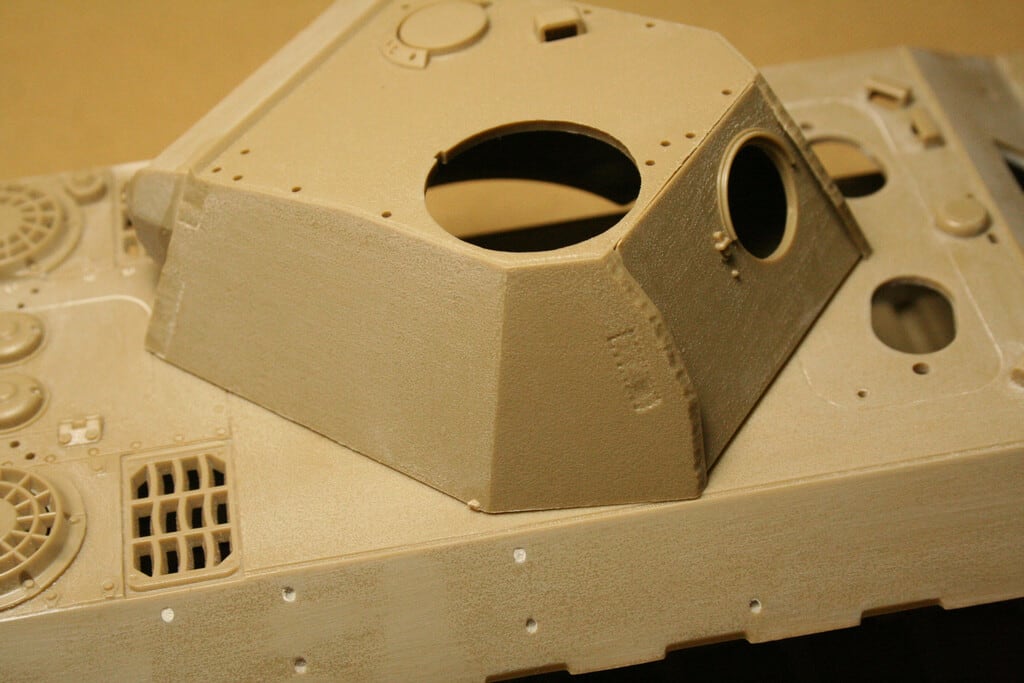

まあそれはそれとして小物も進めつつ、本体の方も詰めていきます。サイドスカートとフェンダーの接合部に段差ができてしまったので成型したところ、リベットが消えてしまいました。なので板鉛で再現。

ビーディングツールを使ってますが、プラ板より板鉛の方が作業がしやすいですね。プラより切断面が綺麗ですし、デザインナイフでつついてもすぐ刺さってくれます。プラだと割れたりしますしね。あと、予備キャタピラもディテールUPしてます。これまたデザインナイフで取り付け用金具共々彫り込んでます。資料はもちろん箱絵。

というわけで、やっと基本塗装まで来ました。色はダークイエローだとちょっと黄色が強い気がしたので、白を足してます。

箱絵だとダークイエローに近いんですけど、こういうのはまあ自分の勝手なイメージ優先ですね。

で、デカールを貼るわけですが、古いキットだったので黄変していました。なので日光の入る窓際に置いて白く戻すことに。でもこの方法、よく聞くんですけど私はやったことなかったんですね。ほんとかなあ、と窓際に数週間ほど置いてみました。これがそれ。

最初の写真撮ってなかったんであれなんですけど、ほんとに白くなりました。「おおお!」と思いましたね。

でもこれ「戻った」っていうより「日に焼けた」ってことだよなあ、と。要するに紫外線を存分に浴びたということなので、劣化してるかもとちょっと心配になりました。

で、予想通りこの体たらく(笑)

水にずっと漬けてても台紙からはがれず、無理に引っ張ったらバラバラに、、、。日に当てる時間をもっと短くしたら大丈夫だったかもですねえ、、。これなら白いところを後でレタッチした方がましだったよーん(涙)まあデカール自体が経年変化してしまってたかもなんですけどね、、。

というわけで、完成が遠のいてしまったのでした。絶版品なのでカスタマーサービスでの入手は無理だし、かといって同等品をまた買ってもまたデカールが黄変してるかもだし、そもそもそのキット本体が無駄になるし。なら塗装なり自作デカールで再現するしかないけどそれも大変だし、と、絵に描いて額に入れて壁に掛けたような八方塞りに。デカールは車体正面下部のネズミ(?)のマーキングだけ貼れました。カワイイし、もったいないのでこれは生かしたいところ。デカールの件はおいといて、ほぼ完成した姿を見るとイイ形してるなあ、と(現実逃避)。

んで、これを完成させて来週の中四国AFVの会のコンテストに参加するつもりだったんですけど、ここに来てまさかのハプニングで無理になっちゃいました。あーあ。でも仕方ないか、、、。今後の対策はちょっと考えます。

でもまあそれはそれとして、中四国AFVの会は楽しみです。以前にもお知らせしましたが4月13日(日)、福山市市民参画センターで開催されます。ぜひおいで下さい。

この絵がパンフの表紙になります。M8はええですねえ、、。35の新規キット欲しいですけど、どこも出さないですね。不思議です。案外人気あると思うんですけどねえ、、。まあタミヤのキットで十分といえば十分なんですけどね。でも今の技術で作られたキットほんと欲しいなあ、、。

こちらが詳細です。

形態はコンテストなのですけど、AFV模型の有志展示会と捉えてもらってもいいと思います。なのでほんと見学大歓迎です。んで、次はコンテストに挑戦してみようかなーってなってくれたら嬉しいなっ!って感じですね。

というわけでお終いです。マチルダさんの「その3」はいつになるやら、って感じになっちゃいましたねえ。でもまあここまで来たのでもちろん完成させるつもりです。

それでは。