今回はファインモールドの東海の製作記・その1です。こないだ作り始めました。

わりと突発的に着手したのですが、それはなぜかというと

1・東海が好き

2・そういえばファインモールドの飛行機キットを作ったことがなかった

というのが理由です。理由1は、そのままですね。東海、好きなんですよ。理由はよくわからんのですけど、子供のころその存在を知ってからずっと好きなんですね。でも、どこがどういいのか?といわれてもよくわかんないという、自分にとって不思議な機体なのです。対潜哨戒機という比較的地味な機種ですし、性能は申し分なかったようですが登場が戦争終結直前と言うこともあって華やかな戦歴も特にありません。でも、案外好きな人多いんじゃないかなあ、という気がしてますがどんなものでしょう。

理由の2ですが、先日うちの模型クラブの展示会に鈴木社長自らが新製品の零戦の試作品を持参・展示紹介されたんですね。まあ凄い出来栄えでした。楽しみだなーと思ってたのですが、よくよく考えたら私ファインモールドの飛行機キットって作ったことなかったんですね。キット自体は幾つか持ってるし、もちろん作りたいと思ってはいるんですけどね。AFVキットはたくさん(当社比)作ってるんですけど。なのでそんならまず1個作ってみよかい!と

で、以上2つの理由で着手となったわけです、、ってほんと「それがどーした!」ですね(笑)回りくどくてほんとすいません。

さて、飛行機キットなので最初はコクピットからです。ファインモールドのキット全般の特徴としては、少な目のパーツでも細部の省略を感じさせない、かつディテールアップしたかったらその基礎としても十分というところ。このキットももちろんそうです。

パーツ数は適度ですし、でも省略されている感じもしない。作りやすさと精密さがきちんと同居しております。フロアのリベット表現とかもきちんとしてますね。シートベルトは再現されておらず、別売りになってます。私は自作しました。ベルトは板鉛で、バックル部はエポパテです。きちんと再現してるわけじゃなくて雰囲気でテキトーにやっちゃってます。

電探などの機内装備はちょこちょこと塗り分けてそれっぽく。

計器類の色の違いもテキトーです。どーせ調べても分からないし(最初からあきらめるなよ、、、)、塗り分けたとてほとんど見えなくなりますからこれでいいのです!

操縦席前の計器はモールドがなく、板状のパーツにデカールを貼ります。

こういう割り切り方はこれはこれでいいなあと思います。こっちも楽ちんですし(笑)こうやって計器板を片側に接着しとけば、塗装汚し仕上げまでこれまた楽ちんですよ。

コクピットは汚し塗装までやって、ほぼ仕上げてから胴体を張り合わせます。

飛行機キットは工程的に「まずコクピットを塗装・仕上げる→胴体張り合わせ→また塗装」というのがメンドクサイですね。AFVキットだとほぼ全部組み立ててからの塗装なので、一度塗装と仕上げをしてから、また塗装という2段階工程は心が折れちゃうんですね(笑)

でもまあこうやって士の字になって飛行機の形になるとよっしゃ次いくど!という気になるわけです。

キャノピーは仮に置いただけです。こうやってテンションを上げるのも大事ですね。

それにしても、東海は綺麗な形をしてますね。なんか、いいんですよね。そういえば、このキットが出たのは結構前なんですけど、なんか脈絡なく唐突なリリースだった記憶があります。「え?なんでこれ?嬉しいけど(笑)」という感じでした。やっぱり好きな人が多いっていう感触があったのかなあ、と。

前後しますが、主翼を張り合わせる前に脚収納部の縁を薄くしておきます。

右が加工前で左が加工後。加工はリューターです。ちょっとのことですけど、やっとくと精密感ウプ!です。薄くするところは縁だけで、段が付くように削ってますが、死角になるのでそういうのでイイのです。でも完成すると多分あまり見えないのでやらなくてもいいです(どないやねん)。あと、収納部内部も先に塗って汚しまでやっときます。

さて本体の塗装に入ります。まず翼前縁の黄橙色を塗ります。キットにここのデカールも入ってるんですけど、私は基本塗装後、ハゲチョロとか汚しとかを執拗にグネグネやるタイプなので、多分破っちゃうだろうなあ、と思ったので最初からあきらめて塗りました。

大戦中盤以降の日本機製作においては「黄橙色の塗装が完了したらほぼ完成は約束されている」と古来から伝えられています(でまかせです)。というくらいメンドクサイんですよねー。なのでデカールが入っているのはほんと有難いっていうかわかってらっしゃる!って感じですね。端麗に仕上げる場合はデカールで十分と思います。

次に下面を塗ります。インストによりますとこの機体は灰色と銀のどちらでもいいとのこと。今回は銀の筆塗りにしました。クレオスラッカーの8番です。いや、ほんとこの銀はいい塗料ですねえ、、。ムラもあまり出ないし発色も素晴らしい。

ムラは個人的には気にならないレベルです。汚しは油彩でするので、これくらいのムラだと逆に変化が付いていいな、ということでパネルラインに沿ってムラを散らすように塗りました。、、って、正直なところエアブラシを掃除するのがメンドクサイだけなんですけどねー。「エアブラシで金属色を吹いた後の掃除」は「人生において可能な限りやりたくないことランキング」のかなり上位に入りますよねえ、、。金属色用にもう一個買えばいいんでしょうけど、それもなあ、という。

で、筆塗りがつい楽しくて塗らなくていい上面まで塗ってしまったという。

なんか新鮮でいいですね。このまま進めて、架空の民間機バージョンにしても素敵だなあ、と思ったり。でも対潜哨戒機って、民間で使うにしても使い道が思いつかないですね(笑)気象観測機とかですかねー。

しかし、用途的に機首にいろいろ集中しているので胴体内部はがらんどう(多分)なので、爆雷の重さ分くらいは荷物積めるんじゃないかなーと。爆撃機みたいにお腹にハッチをつけて、資材をパラシュートでも投下できる軽輸送機にしたらいけるんじゃないか、とか、後ろにキャノピーをちょっとだけ延長させて座席付けて、軽旅客&遊覧機ならいけるかなあ、とかとか妄想が膨らんでしまうのでした。

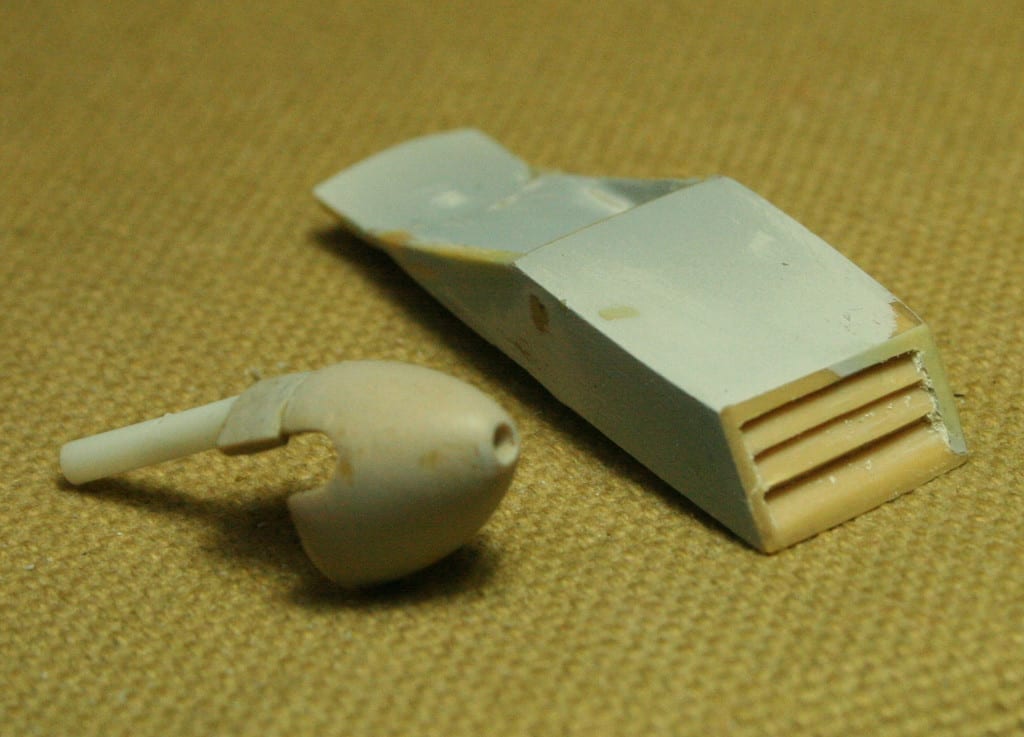

さてエンジン周りはこんな感じ。エンジンは1個パーツなのがエライ。これもよい割りきりと思います。ご覧の通りカウリングで結構見えなくなりますし、プロペラつけたらチラッと覗くだけになりますからね。

カウリングの吸気口(?)は内側を削って縁を薄くしてます。その後ろの「への字型」のパーツは多分何かのダクトなので穴をあけました。こういうのは、ランナーに付けたまま切り取ってそこを持ち手にするとやりよいですね。実物は穴空いてないかもですが、まあいいでしょう(ほんとテキトーだよなあ、、)

濃緑色を塗ったところ。ここでやっと黄橙色のマスキングを剥がします。こういうのを剥がす時はほんと楽しいですねえ。

で、この配色になるとグッと日本機っぽく見えてきますね。

飛行機のプラモはこうやって徐々にテンションが上がっていくんだなあ、と。久しぶりなので忘れてました。戦車とはやっぱテンション発生の感じが違うなあ、と。今さらながらに思っちゃったのでした。

胴体部の上面の緑と銀の塗りわけは、波々になってます。でもマスキングがメンドクサイので、エアブラシでは直線にします。

で、銀をドライブラシして波の凸凹を表現してみました。

塗料の発色と伸びがいいので、黙ってたら分からないくらいにはできたんじゃないかなーと思います。いや、楽ちんでよかった(笑)主翼前縁のぼかしも同様にします。

日の丸はキットのデカールを使おうと思って貼ったんですけど、その後事故で一部を破いてしまい、泣く泣くマスキングして塗装で表現。

とはいえ、サークルカッターですぐマスキング&塗装できますからまあ他国の機体に比べたら超楽ちんですね。「日本機が好きでよかった」と思える瞬間でもあります(笑)インストではこの塗装例だと、胴体の日の丸の白は黒なんですけど、好みで白にしました。これまたテキトーですいません。けどせっかく作るんだったら、自分の「好き」を優先したほうが楽しいよな、と。もちろん実物に忠実に作るのもそれはそれで楽しいんですけどね。ケースバイケースですね。

あと、ついでなので主翼上面の斜めの線もマスキングで塗ってしまいました(これもデカールあります)。

で、塗ったはいいんですけどこれは何のための線なのかな?と。あれこれ考えたんですけど多分これ編隊を組むための線かな?と。後ろの左右の2機がそれぞれこの線が直線に見える位置に来れば、三角形になるなあ、と。

そのつもりで見ると、操縦席を中心軸に線が伸びていますね。操縦手が左右後方に振り返って僚機が直線上にいなかったら、その旨伝えて調整すると。なるほど、、。

そして胴体のCマークは、僚機との定距離を保つためのものです(これは推定ではなくて事実。インストにも書かれてます)要は視力検査みたいなもので、Cの切れ目が見える・見えないを距離の基準にしてるんですね。

よって、黄色の斜め線で角度、Cマークで距離を決めれば綺麗な三角編隊になるわけです。なるほどなあ、と。そしてその三角は、電探とか爆雷投下など機材や戦法の関係上必要な角度や大きさだったんでしょうね。この推測が正しいのなら、この斜め線は編隊長機のみに描かれてたんでしょうね。追従する僚機には不要なものですからね。そして尾翼の斜め線も長機の印なのかもしれません。機番が90「1」なので、そうかもです。

とはいえ、以上は全て推測(Cマーク以外)です。でもこうやってあーでもないこーでもないと考えるのは楽しいですね。こういうのも模型の楽しいところです。

というわけで今回はここまで。中断アイテムの多い拙ブログ製作記ですが(ほんとすいません。でもどれも完成させるつもりなんですよー)、これはここまできたらさすがに完成する、、かも、です。ここから楽しい楽しい汚し塗装ですからねえ、、。とはいえ、今別にメインで作ってる模型があるので、休み休みになると思います。のんびりやります。

あと、ファインモールドの零戦、楽しみですね。しかし買ってもいろいろあってすぐは作れないんですけどね。残念ですが。でもまあ、そんなお前の都合は知らんがな!ですね(笑)すいません。買って眺めるだけでシアワセだよな、、とかいってニッパーをつい入れちゃうかもですが(笑)

それでは。