というわけで第2回です。今回は、エアガンの紹介というよりは前回途中で書けなかった、原寸のエアガンを手にしていろいろ思ったことをつらつら書いてみたいと思います。

まずは前回チラッと書いたとこから。M1900はM1910よりもちょっと大きいんですね。重ねてみるとこの通り。

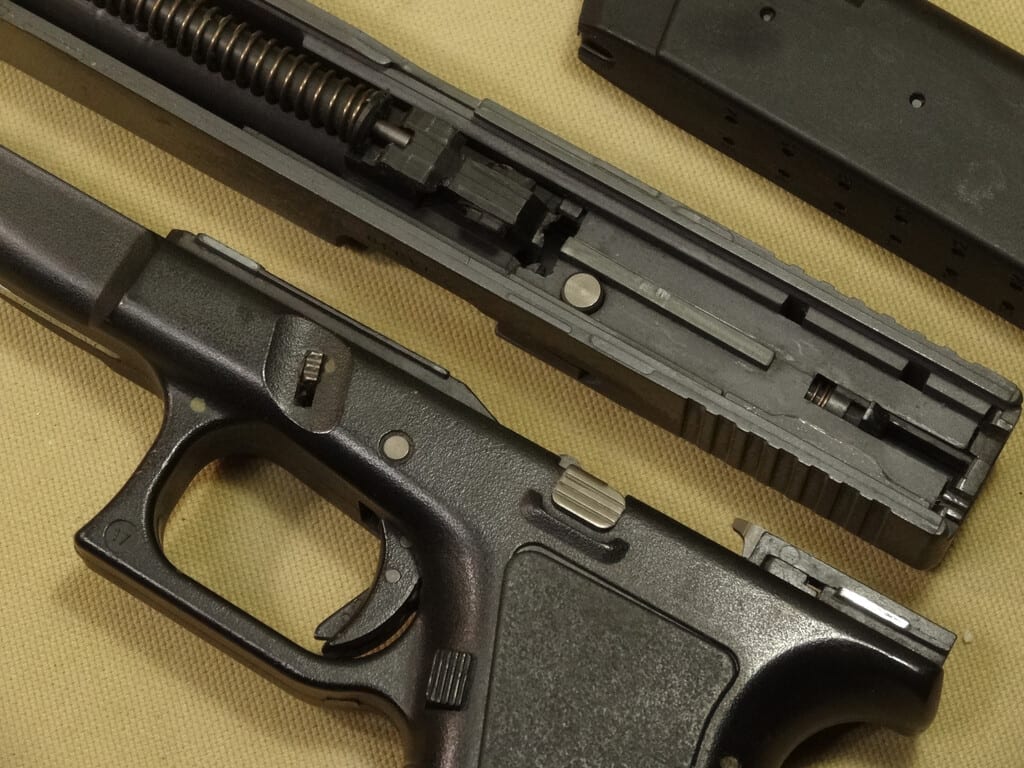

それは構造的に違うからです。1900はバレルの上にリコイルスプリングがあり、1910はバレルにリコイルスプリングが巻きつくように収められてます。その分コンパクトになってるんですね。

1900の銃身は下の穴で、上の穴にリコイルスプリングが収まってるわけです(実銃の場合)。

このリコイルスプリングなど、1910は1900の不具合(というほどじゃないですけど。まあ、至らない点、くらいですかね)を改良したものであることが伺えます。

1900の設計・構造は少し複雑で回りくどい感じがしないこともないです。しかしブローニング氏はとにかくなんでもいいからブローバック式の小型拳銃をいちはやくモノにしたかったんじゃないかな、と。

もちろん複雑といってもそれは後のブローニング氏の設計と比べて、ということですが。当時としてはかなりのものだったと思います。それはそれとして氏は「いろいろもひとつかもなのはわーってるけどよー、とにかくひとつ造って世に出したいの!」という感じだったんじゃないかなー、と。

なんでもそうでしょうけど、新機軸の初めての製品・商品ってとにかく作って売って使ってもらわないと長所も欠点もわかりませんからね。想定される不具合を全部潰したつもりでも、送り手が考えもしないような使い方をして、トラブルが起こったりする。そういうのを知るにはとにかく世に出すしかないですからね。

さて1900と1910ですが、実際のところ「別の銃」というくらい違います。

似ているのはトリガーとトリガーバー、シア、セフティの構成くらいです。ストライカー式は同じですが、1900のストライカースプリングはリコイルスプリングを兼ねており、1910は独立したスプリングとなってます。バレルの接合方法も違います。ブリーチ部は1900はスライドとは別パーツですが1910はスライドと一体化しています。などなど。

1910は1900の流れを受けて開発されたとさっき書きましたが、それはそうなんですが、あまりに違います。じゃあなんなんだ、というと間にいろいろはさまってるんですね。例えばM1903とM1906です。

この写真のはコルト25オート(M1908)ですがこれはブローニングM1906をほぼそのままコルトが生産販売したもので、同一品と捉えてもいいくらいのものです。

口径や大きさ、デザインなどが違うので気付きにくいのですが、1906と1910は構造構成が本当によく似ています。どちらかに習熟していればどちらかを全く問題なく扱える(と思う)ほどです。そしてM1903はハンマー式ですが1910のようなバレルの結合方式(くるっと回すだけで分解できる。バヨネット式、っていうのかな?)を採っています。

生産性、安全性、操作性などなど1903・1906はことごとく1900を上回っています。そして1906は大ヒットします(ウィキによると70年まで生産されて400万丁売ったとか、、)。で、これを受けて機械・構造的にも商売的にも自信をつけたブローニングは1910を開発発売した、と。

以上の流れは私の勝手な推測です。これらとは別にコルトM1900というガバの原型みたいなの(38口径で今回のM1900とは全く違う銃)もありまして、ブローニングM1900とほぼ同時期に完成しています。スライドとブリーチを一体化するアイデアはコルトM1900で既に形になってます。M1903はどっちかというとコルトM1900の流れにあるような感じです。なのでどれがどの原型かというのははっきりとはわからないんですね。各アイデアを必要に応じて適宜振り分けたような印象です。

で、まああれこれ書きましたが、こんな風にブローニング系の自動拳銃を眺めてるとなんかいろいろと妄想して楽しめるなあ、ってことですね(笑)。

そしてやっぱりブローニング氏は凄いなあ、と改めて思っちゃうわけです。

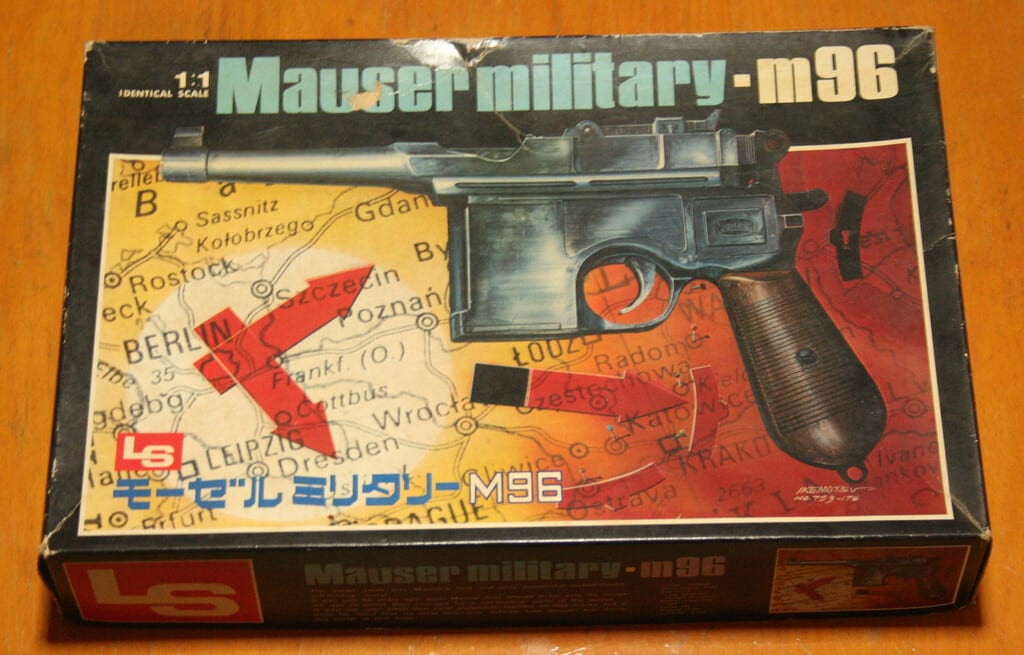

さて、1900は1889年から製造がスタートし、後継機の1910が発売されて生産が終了するまでに72万4450丁も生産・販売されました。10年間でですよ!例えばあのモーゼルC96でも全型式で44年間で100万丁ですから、この売れ方がとんでもないことがよく分かります。

なぜ売れたか、というと「こういう拳銃がこれまで無くて、そういう拳銃のニーズが潜在的にメチャクチャあった」ということなんでしょうね。

「こういう拳銃」っていうのは「携帯しやすく安全で、かつすぐ撃てる。しかも誰でも」ということじゃないかな、と。いまいちピンとこないんですけど、こういう小型自動拳銃ってそれ以前には存在してなかったんですね(当然ですが)。今は普通にあるのでちょっと想像できないですけど。

なので、最初見た人達はびっくりしたんじゃないかなーと思います。それまでの拳銃っていうのはリボルバーです(ボーチャードとかC96はありましたけど、出たばっかりですしほとんどの人は見たことなかったんじゃないかしらん)。1900は見た目も構造もなにから全く違うわけで。でも機能は十分だし、優れている部分も多い。

フレームやマガジンがプラ製というグロックが登場したとき、かなり驚かれたそうですけど、それに似た衝撃があったのかもなあと。ただ、1900のそれはグロックとは比較にならないくらい大きいものだったと思うのですが。

でも、リボルバーにも当然小型のはあったのでそういう市場をかっさらうほどのものだったのか?という疑問はありますよね。しかし、この点においても1900は優れてます。

上はニューナンブM60です。比較できるトイガンがこれしかないのですいません。でも、ニューナンブのベースはS&Wのチーフなので参考にはなるかと。チーフのつもりでご覧下さい(笑)。

さて両銃はサイズ的にはほぼ同じです。しかし、幅が違うんですね。リボルバーはシリンダーの分だけ分厚くなります。

ちょっとの差のように思いますけど、実際に手に持ったり腰に差したりしてみるとかなり感じが違います。懐に入れるとかした場合はなおさらです。リボルバーって、シリンダー部の出っ張りのせいでほんとゴロゴロするし、シリンダー部に重心が偏るので据わりが悪いんですね。携帯性という点で見ると、1900に軍配が上がるわけです。

さらに、安全性という点でも優れてます。リボルバーは弾を装填した状態で携帯し、トリガーを引いたらすぐ撃てます。これは長所なんですけど、常にそういう状態というのはちと怖いんですね。リボルバーにはハンマーを少し起きた状態にして雷管に触れないようにしておく機能(ハーフコック)やトリガーを引ききったとき以外は雷管を叩かないようにする安全装置(ハンマーリバウンド)がありますけど、常に射撃可能状態にあるというのは、例えば護身用に持ってたとしても、ずーっとその状態ですから、気になるといえば気になるわけです。それなら弾を抜いておけばいいんですけど、そうするといざという時は間に合わない。

1900の場合は簡単です。薬室に装填してなければ絶対に暴発はしません(当然ですけど。しかしこの「絶対」はでかいと思う)。撃つ時も直前にスライドを引いて装填するだけで撃てる。リボルバーの装填スピードとは比較にならない。いつ撃つかわからないような緊張した状況になりそうならば、まず装填しておいてセフティをかけておいたらいい。その状況が終了したら弾を抜いて、またマガジンに戻せばいい。非常に分かりやすい。

ただ、リボルバーと違い、作動不良という不安要素があります。リボルバーはトリガーを引けば必ず撃てますが、オートマチックはジャムる可能性が常にあります。ただ、この1900がどれくらいジャムるのかというとよくわからんのですが。その点の信頼性が高かったことは、先の販売数で証明されてるんじゃないかな、と。そして少なくとも初弾だけは必ず撃てる。

というわけで「安全に携帯しやすい・かさばらない・撃ちやすい」という点がヒットした大きな要因だったであろうと推察できるわけです。拳銃のユーザーって軍人や警官ばかりじゃなくて、例えばちょっと危険な地域に赴く政治家や役人、企業家、ジャーナリストなどの「素人」も多々いるわけです。当時は今よりも(今と同じくらい?)剣呑な地域が多々あったでしょうから、1900のような拳銃があるのなら「持っとこか」となる人は多かったでしょう。これだけ売れたというのはそういうことだったんじゃないかと思います。

さてこの長所ですが、護身用として最適なものばかりなのですが逆に暗殺とか強盗とかの得物の長所でもあるんですね。ヒットしたのは「そういうニーズ」にマッチしたというのもあるかも、と考えるとちょっと怖いですがこれまた実際そうだったでしょうね。

実際、有名な例として1900は伊藤博文氏の暗殺に使用されてます。入手経緯は不明なようですが、1900であったことは間違いないようです。1909年の出来事なので1900は世界中に十分に出回っていたでしょうしね。

ちなみに、犯行に使われた個体はシリアル(262336)まで記録に残っているようです。で、韓国の記念館にはこの個体のレプリカが展示されてます(現物は行方不明らしい)。そしてこのACROのシリアルもそれと同じなんですね。

ACROはどうも金属製のモデルガンバージョンも販売していたそうなので、展示レプリカはそれなのかな?ないしはレプリカ用に製作した金型を後にトイガンに流用したのかな?と思いましたが、記念館のレプリカの写真(撮影可能らしく、幾つか引っ掛かる)をみても判然としません。トイガンとはグリップとトリガーガードの形状が違い、スライドの銃身部も少し長いように見えます。ただ、写真はどれも小さいので断言はできないんですけどね。

なのでACROは展示レプリカとは無関係に、独自製品を作ったんかな?と。また、安重根パッケのバージョンもあるようです(これはさすがに日本では売れないか、、、)から、なんであれシリアルともどもこの件を意識して製作したのは間違いないと思われます。

なので、拳銃というか武器というものはそういう使われ方をするものでもある、ということを考えさせられるトイガンでもあるといえるでしょうね。ただ、拳銃はあくまで拳銃なので1900に罪はありません。そこんとこはきちんと分けて考えんとアカンでしょうね。

ちょっと話がずれましたけど、1900はまあこういう風に剣呑な使われ方を多々されたんだろうなあ、と。伊藤博文氏の件はVIPの暗殺として超有名なのですが、その他犯罪によって何人くらいが命を落としたないしは負傷したのか、集計は不可能とは思いますが古今東西、相当数が被害にあったんじゃないかと思います。

しかし一方で、この拳銃を携帯したおかげで助かった命も多々あったはずです。護身用拳銃として非常に優れていますので先に書いたように「これなら持っておこうか」という人は多かったんじゃないかと。また、拳銃の長所として、非力な人間でもかなりの力を持てる、という点があります。きちんと操作法射撃法を学んでおけば女性でも高齢者でも身を守ることができますからね。ナイフなど刃物での護身術は機敏な動きが必要なので、女性はともかく高齢者はマスターすること自体が困難です。この拳銃によって助かった命はこれまたカウントすることは不可能なのですが、相当数に上るのではないでしょうか。

要は、武器というのはそういうものなんでしょうね。どういう人間がどういう使い方をするかで全く違う結果をもたらす諸刃の剣、という。当たり前のことなんですけどね。けど武器というとやはりネガティブなイメージが強い(まあこれは当然ですから仕方がない)のでこの辺はちゃんと認識しておきたいですね。人類の永遠の議題といってもいいくらい難しい話なんですけど。

さて、この暗殺事件についてもうひとつ興味深い話があります。伊藤博文氏は初代韓国総監として出国する直前の1905(明治38)年、南部式拳銃を設計者の南部麒次郎氏本人から贈られています。

南部氏の自伝「捧げ銃」(ブイツーソリューション)にそのエピソードが綴られています。

それによりますと、ある日南部氏は「拳銃を持参してよく説明申し上げよ」と命ぜられて伊藤氏の元を訪れたとのこと。命じた主語が抜けてますが恐らく政府関係者で、総監着任前の護身対策の一環として、周囲が設定した上での贈呈・説明だったのでしょうね。

南部氏によると、伊藤氏は拳銃というとリボルバーしか知らず(まあそうですわね)南部式を見て「これはなかなか巧妙だ。よく命中するでせう。侵徹力はどうですか」と感心したとのこと。南部氏は分解結合法などを説明し、伊藤氏は熱心に聴いていたと。

帰り際、伊藤氏は「まことにご苦労様でした」と金製のカフスボタンを贈ったとのこと。以後南部氏はそれを愛用して氏を偲んでいたのですが、日中戦争での金買上の際に供出したそうです(実直な南部氏らしいですね)。

伊藤氏が受難時にその南部式を携帯していたかどうかは不明です。いずれにせよ、南部氏の拳銃は残念ながら役に立たなかったわけで、南部氏も「「折角公に差し上げた拳銃が護身の役に立たずして、満州の露と消えられたのは、全く感慨に堪へない次第である」と嘆いています。また、その後その南部式がどうなったのかは不明です。そのとき携帯はせずとも経緯的に持参はしていたはずですので、他の遺品と共に遺族の元に送られ、戦後警察に提出されるなどして失われたと考えるのが自然でしょうね。

さて、視点を変えてこの件を考えると、南部式は開発直後なのに高官の護身用拳銃として妥当と認定されてたわけです。当時なら外国製の拳銃(それこそ1900でも。でもそうなってたら、それはそれで凄いよな、、)でもヨシ!だったはずで。その点でも興味深いエピソードだなあ、と思います。

また、その南部式は大型か小型かは書かれてません。もちろん小型かな?とは思うのですが。

というわけで1900からずれてしまいましたが、まあ全く無関係でもない、という話題でした。ブローニングと南部式が意外なところで交錯していた、というのは非常に興味深いですね。

そんなエピソードはもうひとつあります。1900とカラシニコフ氏との関係です。カラシニコフ氏というと、いうまでもなくあのAKの設計者です。氏によりますと、子供の頃に1900に出会ってその後の人生が決まったんだそうです。

これは「カラシニコフ」(松本仁一 朝日新聞社)という本で、氏が語っています。氏はシベリアの片田舎に生まれました。14歳の頃友人宅で、布で包まれたサビサビの拳銃と弾丸を道具箱の中から見つけます。既に機械などに興味を持っていた氏は、それを譲り受けます。それがどうも1900だったようです。

インタビューでは「7・6ミリ口径のブローニング」とのみ語られていますが、当時彼の地に1910があり、既にサビサビで打ち捨てられてたとはちょっと考えにくい。そして、1900は帝政ロシア軍が購入して装備していましたから、まず間違いなく1900でしょう。

氏はこれを水で濡らした布に砂をまぶした「ヤスリ」で磨くなどして(片田舎なので紙ヤスリなどが手に入るわけがない)発射できるまで再生しました。氏はその巧妙な構造に心酔したそうです。そして以後、銃器への関心を失うことなくむしろどんどんと引き寄せられてAKの開発につながっていったとのこと。偶然出合ったブローニングが間接的とはいえAKに多大な影響を与えていた、というのは実に不思議かつ興味深いことですね。でも必然だったのかもなあ、とも。

これは、「人が作るもの」というのはそれ自体が「才能の伝達機能」を持っているということがよく分かるエピソードです。優れた人が作ったものを優れた人が受け取ったら、その良さを汲み取ってさらに別の優れたものを作る。そしてそれをまた次の人が受け取って、、という連鎖なんですよね。私もいちおうものを作る人間(なんちゃってなものばかりですが)ですので、こいう話を知るとほんとグッときますねえ、、、。

ちなみに「カラシニコフ自伝」(エレナ・ジョリー 朝日新書)でも同様のエピソードが語られています。ここでは「ドイツ製の拳銃」となっています。しかし、この本の著者は先の本の著者に比べると銃器の知識でいうとイマイチなようで、恐らくは聞き間違い・勘違いと思われます。ただ、エピソード自体は同様なものとなっています。日本語で読める自伝としては唯一ですしかつ良書と思いますのでお勧めです。

前述の「カラシニコフ」はアフリカやアフガンなど激変激動する新興国各地の様子をAKという銃をキーワードにして紹介するというルポルタージュです。こちらも非常に読み応えがあります。タイトルだけだと、先に書いた話じゃないですけど「AKのせいで世界がグチャグチャになった」みたいなことが書かれてそうな感じがしますが、もちろんそんなことはなくて、世界はもっともっと複雑で、銃を駆逐すればいいとかいう簡単な話じゃないんだなあ、ということがとてもよく理解できます。続編の「カラシニコフ2」(こちらにもカラシニコフ氏が再登場します)ともどもお薦めです。

あと、先の南部氏の自伝「捧げ銃」は当ブログで以前紹介しています。よろしければお読み下さい。↓

この本ももちろん超お薦めです。

というわけでお終いです。エアガンのレポートといいながらもほとんど関係なかったですね。すいません。まあでもいいでしょう(?)

さて、前回ちらと書いた再仕上げもボツボツやってます。

これはこれでまた改めて別立てで紹介したいと思います。

それでは。