映画「ダンケルク」を25年ぶりぐらいに観まして、その印象をイラストにしてみました。※内容と大幅に違いますが、ご了承下さい。

9月25日に発売された「月刊ホビージャパン11月号」に、私の模型のお仕事が掲載されました。ICMのパナール装甲車の作例です。

さくさく作れて精密感もある好キットでした。興味のある方はぜひご覧下さい。※この写真は私のセルフ写真です。誌面には載ってません。

こちらが表紙

中身はこちら。見開き2ページです。

ジオラマの舞台は、ダンケルクです。そのために、映画「ダンケルク」を観たのです。これ、50年前(1964年)の映画なんですねえ、、、。フィギュアは主役のジャン=ポール・ベルモンドっぽくしてみました。が、あくまで「つもり」です(笑)

映画のベルモンドは相変わらずカッコよかったのですが、軍服を着てるより、着崩したスーツで「勝手にしやがれ」とか言ってる方が似合ってますね(笑) 「勝手にしやがれ」「気狂いピエロ」もまた観たいなあ、、。

映画は、中学生のころにテレビで見ました。ドイツ軍がフランスに侵攻し、フランス軍とイギリス軍は海岸のダンケルクに追い詰められ、包囲されます。イギリス軍は船を手配して、脱出を図りますが、フランス軍は取り残される可能性が高く、フランス兵たちは焦燥を深めているような状況。そんな中、フランス軍のマイヤ軍曹(ベルモンド)は、なんとかイギリスに渡ろうと右往左往する、というあらすじ。マイヤが同じところをうろうろして(包囲されてるので)、同じ人と何度も出会ったり別れたり(包囲されてるので)するので、かなりの閉塞感があります。戦争映画なので、時々空襲や砲撃のシーンはあるのですが、フランス軍・イギリス軍ともども全く反撃しなくてただただ逃げ回るだけで、カタルシスなど皆無なのでした。というわけで、「退屈な映画だなぁ」という感想だけが残ったのでした。

で、今回再度観てみたのですが、やっぱり退屈でした(笑) 25年前も、日曜の昼過ぎぐらいの時間帯に観た記憶があり(深夜放送の録画)今回も同じような条件だったこともあって「あー、まだ終わらんのかいな」というアンニュイなデジャブが(笑)

とはいえ、それなりに歳を重ねた今の目で見ると、追い詰められた主人公らの含蓄のあるやり取りは味わい深く、さすがフランス映画だなあと思わないこともなかったです。そういう状況だからこそ、個々人の生き方・人生観があらわになり、それぞれが「俺はこうしたい」と生き方を模索します。その様子は、そのまま観客自身に「それぞれの生き方」を問いかけるものとなっています。多分。

マイヤ軍曹は、基本的にイギリスに渡ってドイツと戦い続けたいとは思ってはいるのですが、かといって「なんとしてもドイツを倒す」!という強い戦意があるわけでもなく、でも船に乗りたいとは思ってて、困り顔で街をうろうろするのですが、でも見かけた女の子にちょっかいを出したりして「どないやねん」的な主人公なのでした。でも、そんな行き当たりばったりのフワフワした感じは、中学生のときはピンと来なかったのですが、今なら「まあ、人生ってこんな感じだよね。しゃあないよね」となんとなく共感して腑に落ちてしまうのでした(笑)

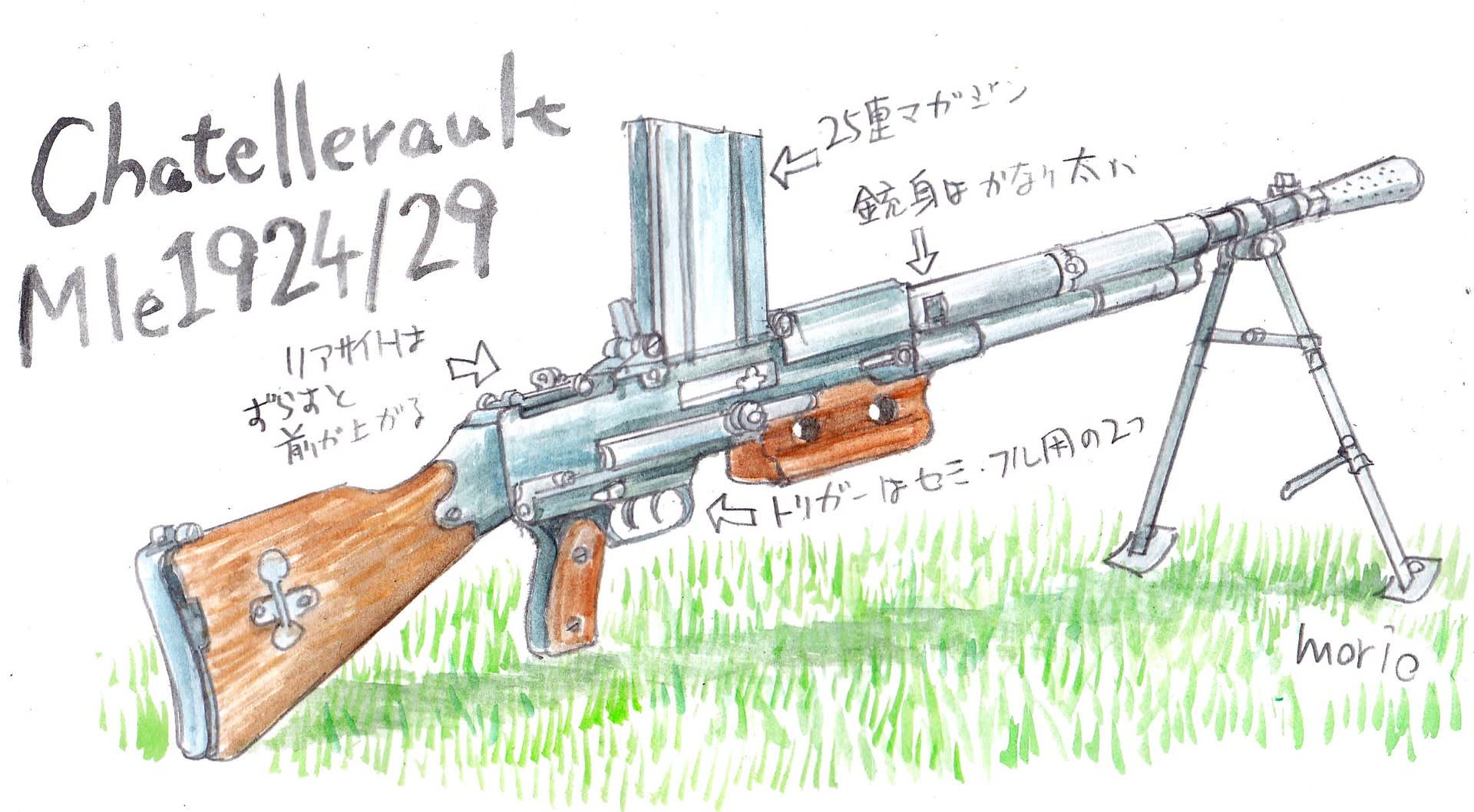

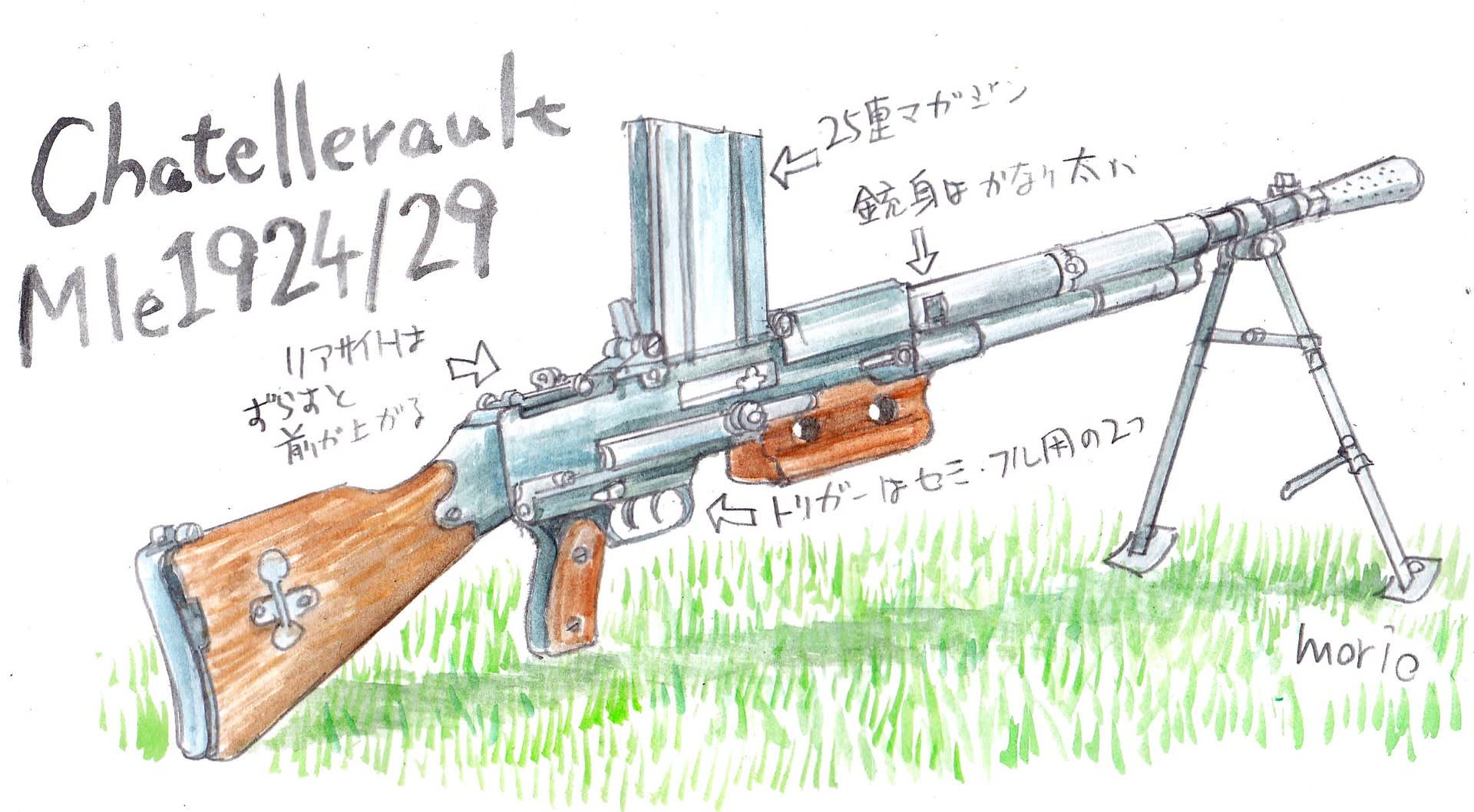

さて、実はこの映画には、ガンマニア的に必見の見所があります。フランス軍の軽機関銃・シャテルローMle1924/29が大活躍するのです。敵の的になるシャテルローを手放さないので部隊から見放された、ピノという兵隊が中盤に登場します。彼が襲ってくるメッサー(代役・機種不明)を撃墜するのです。結構なアップでの発砲カットが2度あり、豪快に空薬莢が飛び散るところを見ることができます。中学生のときは、ここで「はっ!」と目が覚めた記憶が(笑)

シャテルローの発砲がここまではっきり写っている映画はこれだけなのではないでしょうか。「パリは燃えているか」にも出てたような気もしますが(戦車に向かって撃つシーンがあったような)、おぼろげです。出てたとしても、ここまでアップではなかったかと。このピノという兵隊は、ちょっと変なキャラクターで面白かったです。カールおじさんみたいなのんびりした風貌なのですが、シャテルローの射撃が上手く、銃をずっと持ってます。撃ち終わったあとに「よしよし、今日は良く働いたな」などと銃に話しかけてなでてやったりします。そら、見放されるわな(笑)

というわけで、ここまで読まれて興味を持った方は映画をご覧になってみてください。ただ、決して保障は致しません(笑)

で、シャテルローは、おフランスの香りのする優雅な感じのデザインで、それなりに好きな銃なのです。こういう形で観る事ができるのはほんとありがたいことです。というわけで、イラストにしました。

その外見からてっきりZB26ファミリーと思ってたのですが、描くために資料を再読してみると違ってました。第一次大戦でフランスは米軍のBARの高性能にほれ込んで、戦後BARを参考に開発したんだそうです。

確かに、銃身はZBや96式のように交換を前提にした設計ではありません。銃身を交換しないで済ますために、ヘビーバレルになってますがZBや96式並の仕事は厳しかろうと思われます。BAR同様、「軽機関銃」というより「自動小銃」に近い銃のようです。映画の字幕でも「自動小銃」となってますので、恐らくフランス語で「オートマチックライフル」と言ってるのでしょう。また、木製のフォアグリップを見ても推察できるように、基本的に1人で持ち歩いて、1人で撃つ銃のようです。そもそも、プロトタイプの完成が1921年ということなので、ZBとは全く関係ないわけです。

採用直後は銃身の品質に問題があり、暴発事故が多発したようです。当初は「Mle1924」でしたが、銃身の問題が改良されたのが「Mle1924/29」なんだそうです。改良後は特に問題もなく、優秀な銃として戦後も使われたそうです。資料(80年代のコンバットマガジンのレポート)の記事ではその当時でも「未確認ながらフランス陸軍特殊部隊で使われている情報もある」とあるので、かなり信頼性のある銃なのでしょう。いまでもどこかで使われているかもしれませんね。模型方面では、ありがたいことに、タミヤ「フランス歩兵セット」に2個も入ってまして、とてもいい出来です。ジオラマにも使ってます。

フランスの自動火器は、優秀であろうと駄作であろうと、ドイツのに比べてどっかちょっとピントがズレてるような感じがするので好きですね。第一次大戦で使った、どうしょうもない銃という評価をされているショーシャもたまらんです。どちらも1/1でほしいところですが、出るのも買うのも無理ですね(笑) 1/12か1/6で作りたいなあとは思ってます。

というわけで、なんだか話がずれまくりました。すいません。再々ですが、ホビージャパン、もしよろしければぜひご覧下さい。

9月25日に発売された「月刊ホビージャパン11月号」に、私の模型のお仕事が掲載されました。ICMのパナール装甲車の作例です。

さくさく作れて精密感もある好キットでした。興味のある方はぜひご覧下さい。※この写真は私のセルフ写真です。誌面には載ってません。

こちらが表紙

中身はこちら。見開き2ページです。

ジオラマの舞台は、ダンケルクです。そのために、映画「ダンケルク」を観たのです。これ、50年前(1964年)の映画なんですねえ、、、。フィギュアは主役のジャン=ポール・ベルモンドっぽくしてみました。が、あくまで「つもり」です(笑)

映画のベルモンドは相変わらずカッコよかったのですが、軍服を着てるより、着崩したスーツで「勝手にしやがれ」とか言ってる方が似合ってますね(笑) 「勝手にしやがれ」「気狂いピエロ」もまた観たいなあ、、。

映画は、中学生のころにテレビで見ました。ドイツ軍がフランスに侵攻し、フランス軍とイギリス軍は海岸のダンケルクに追い詰められ、包囲されます。イギリス軍は船を手配して、脱出を図りますが、フランス軍は取り残される可能性が高く、フランス兵たちは焦燥を深めているような状況。そんな中、フランス軍のマイヤ軍曹(ベルモンド)は、なんとかイギリスに渡ろうと右往左往する、というあらすじ。マイヤが同じところをうろうろして(包囲されてるので)、同じ人と何度も出会ったり別れたり(包囲されてるので)するので、かなりの閉塞感があります。戦争映画なので、時々空襲や砲撃のシーンはあるのですが、フランス軍・イギリス軍ともども全く反撃しなくてただただ逃げ回るだけで、カタルシスなど皆無なのでした。というわけで、「退屈な映画だなぁ」という感想だけが残ったのでした。

で、今回再度観てみたのですが、やっぱり退屈でした(笑) 25年前も、日曜の昼過ぎぐらいの時間帯に観た記憶があり(深夜放送の録画)今回も同じような条件だったこともあって「あー、まだ終わらんのかいな」というアンニュイなデジャブが(笑)

とはいえ、それなりに歳を重ねた今の目で見ると、追い詰められた主人公らの含蓄のあるやり取りは味わい深く、さすがフランス映画だなあと思わないこともなかったです。そういう状況だからこそ、個々人の生き方・人生観があらわになり、それぞれが「俺はこうしたい」と生き方を模索します。その様子は、そのまま観客自身に「それぞれの生き方」を問いかけるものとなっています。多分。

マイヤ軍曹は、基本的にイギリスに渡ってドイツと戦い続けたいとは思ってはいるのですが、かといって「なんとしてもドイツを倒す」!という強い戦意があるわけでもなく、でも船に乗りたいとは思ってて、困り顔で街をうろうろするのですが、でも見かけた女の子にちょっかいを出したりして「どないやねん」的な主人公なのでした。でも、そんな行き当たりばったりのフワフワした感じは、中学生のときはピンと来なかったのですが、今なら「まあ、人生ってこんな感じだよね。しゃあないよね」となんとなく共感して腑に落ちてしまうのでした(笑)

さて、実はこの映画には、ガンマニア的に必見の見所があります。フランス軍の軽機関銃・シャテルローMle1924/29が大活躍するのです。敵の的になるシャテルローを手放さないので部隊から見放された、ピノという兵隊が中盤に登場します。彼が襲ってくるメッサー(代役・機種不明)を撃墜するのです。結構なアップでの発砲カットが2度あり、豪快に空薬莢が飛び散るところを見ることができます。中学生のときは、ここで「はっ!」と目が覚めた記憶が(笑)

シャテルローの発砲がここまではっきり写っている映画はこれだけなのではないでしょうか。「パリは燃えているか」にも出てたような気もしますが(戦車に向かって撃つシーンがあったような)、おぼろげです。出てたとしても、ここまでアップではなかったかと。このピノという兵隊は、ちょっと変なキャラクターで面白かったです。カールおじさんみたいなのんびりした風貌なのですが、シャテルローの射撃が上手く、銃をずっと持ってます。撃ち終わったあとに「よしよし、今日は良く働いたな」などと銃に話しかけてなでてやったりします。そら、見放されるわな(笑)

というわけで、ここまで読まれて興味を持った方は映画をご覧になってみてください。ただ、決して保障は致しません(笑)

で、シャテルローは、おフランスの香りのする優雅な感じのデザインで、それなりに好きな銃なのです。こういう形で観る事ができるのはほんとありがたいことです。というわけで、イラストにしました。

その外見からてっきりZB26ファミリーと思ってたのですが、描くために資料を再読してみると違ってました。第一次大戦でフランスは米軍のBARの高性能にほれ込んで、戦後BARを参考に開発したんだそうです。

確かに、銃身はZBや96式のように交換を前提にした設計ではありません。銃身を交換しないで済ますために、ヘビーバレルになってますがZBや96式並の仕事は厳しかろうと思われます。BAR同様、「軽機関銃」というより「自動小銃」に近い銃のようです。映画の字幕でも「自動小銃」となってますので、恐らくフランス語で「オートマチックライフル」と言ってるのでしょう。また、木製のフォアグリップを見ても推察できるように、基本的に1人で持ち歩いて、1人で撃つ銃のようです。そもそも、プロトタイプの完成が1921年ということなので、ZBとは全く関係ないわけです。

採用直後は銃身の品質に問題があり、暴発事故が多発したようです。当初は「Mle1924」でしたが、銃身の問題が改良されたのが「Mle1924/29」なんだそうです。改良後は特に問題もなく、優秀な銃として戦後も使われたそうです。資料(80年代のコンバットマガジンのレポート)の記事ではその当時でも「未確認ながらフランス陸軍特殊部隊で使われている情報もある」とあるので、かなり信頼性のある銃なのでしょう。いまでもどこかで使われているかもしれませんね。模型方面では、ありがたいことに、タミヤ「フランス歩兵セット」に2個も入ってまして、とてもいい出来です。ジオラマにも使ってます。

フランスの自動火器は、優秀であろうと駄作であろうと、ドイツのに比べてどっかちょっとピントがズレてるような感じがするので好きですね。第一次大戦で使った、どうしょうもない銃という評価をされているショーシャもたまらんです。どちらも1/1でほしいところですが、出るのも買うのも無理ですね(笑) 1/12か1/6で作りたいなあとは思ってます。

というわけで、なんだか話がずれまくりました。すいません。再々ですが、ホビージャパン、もしよろしければぜひご覧下さい。