先日参加した中四国AFVの会には、コンテストのエントリーはできませんでしたが例年通り協賛クラブ展示として自作を何点か持っていきました。

結構過去の作品もあって、展示に当たってそれぞれ気になるところを修正・修理しました。今回はその辺を紹介してみたいと思います。

まずはドラゴンのケヌのミニジオラマ。キャタピラが一部壊れてたので、そこだけ修正しようとしたらボロボロとさらに壊れてしまったので、全部外してしまいました。

キットのキャタピラは軟質樹脂なのですが、経年で堅くなるようです。車体とベースはボルトとナットで固定してるんですが、車体側のナットが外れて車体が郵送時に暴れたらしく、キャタピラを壊してしまったんですね。完成後動かさなければ大丈夫だったんでしょうけど。

幸い手元にファインモールドの九五式軽戦車のキットがありました。このキットのはプラインジェクションの部分組み立て式です。有難く流用させてもらいました。これは組み付けた後にお湯で解いた木粉ねんどで泥汚れをしているところ。

当たり前、なんでしょうけどメーカーが違っててもちゃんと付くのってなんか凄いですね。どっちのメーカーもきちんと設計した、ってことですね。

この軟質樹脂のキャタピラが全てこうなるかどうかはよくわかりません。私のではこれが初めてでしたから。在庫の別のキット(M6A1重戦車)は大丈夫でした。でもググッてみたらあれこれこういう例もあるようです。置き換え可能なら最初から今回のようにしておくのがいいのかもですね。ただ、M6とか他のキットがないのはどーしたもんでしょうねえ、、。

まあそれはそれとして、こういう修理ってジオラマ完成後は見れなくなる様子になるので面白いです。

車両がなければ変な情景になってしまいます(当然ですが)。でもまあこれはこれでいいような?

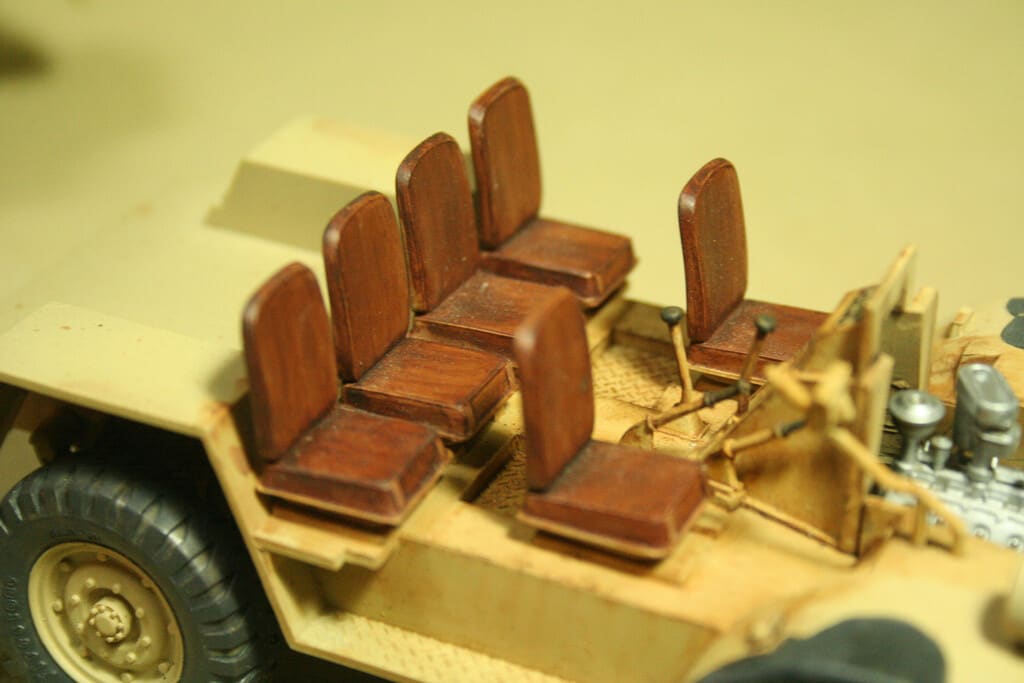

次はファインモールドのホロです。これは修理じゃなくて修正です。さてどこを修正したでしょうか。

これは難易度高いですよ(笑)

答えは、車載重機の打ち殻受けです。要は空薬莢回収袋ですね。製作時はこれの全長が分からず推定で作った(エポパテ製)のですが、後日もっと長かったことが分かりました。

誌面掲載作は推定バージョンだったので、今回の展示に合わせて直したというわけです。

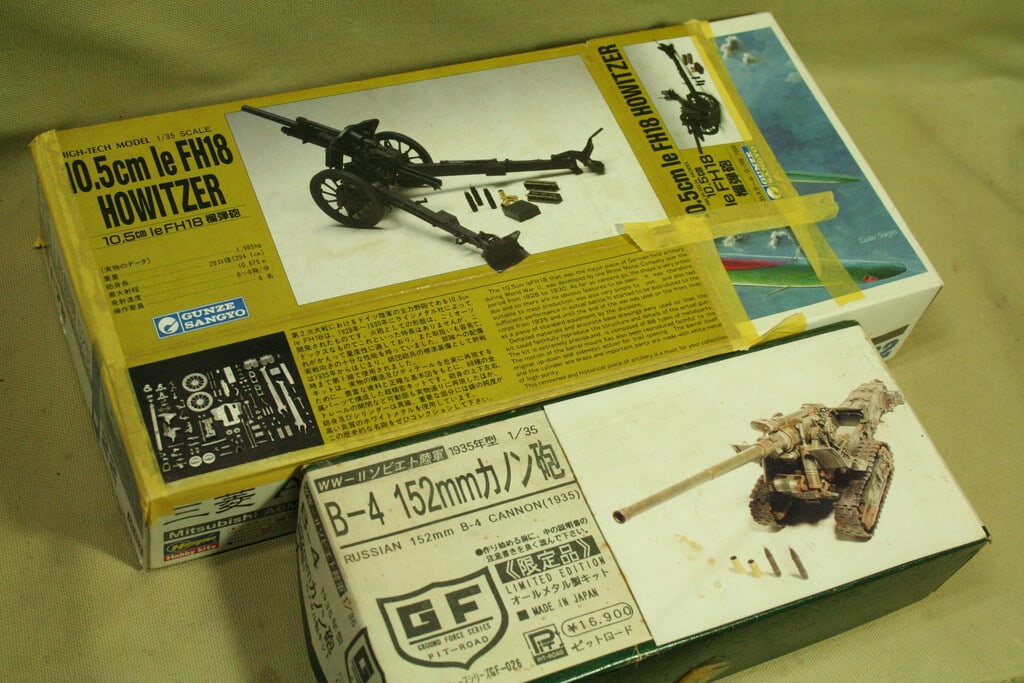

日本軍銃器のバイブルといえる「小銃拳銃機関銃入門」(光人社NF文庫)には図面が載ってるんですが、全長が分からなかったんですね。で、何で知ったかというとファインモールドのテケの実車解説インスト。

ずーっと答えが手元にあったという(笑)それにしてもファインモールドの解説インストはほんと素晴らしい&有難いです。これ作るのほんと大変だと思います(しかもキット製作には無くてもいいわけで、、)し、かつ自分でここまで調べるの不可能ですからねえ、、。

さて、この打ち殻受を作って気付いたのが、日本戦車の対空機銃架の形状の意味。これ「へ」の字型になってるんですけど、多分打ち殻受を付けた状態で銃を上に向けたときに、機銃架に干渉しないようにするためなんですね。

もちろん確証はないんですけど、まあ多分そうですよね。子供の頃から「何でこんな形なんだろう、、、」とずっと疑問だったんですよね。作って付けてみたらそうとしか考えられないです。模型って、こういう風に「実証」できるところもいいですよね。

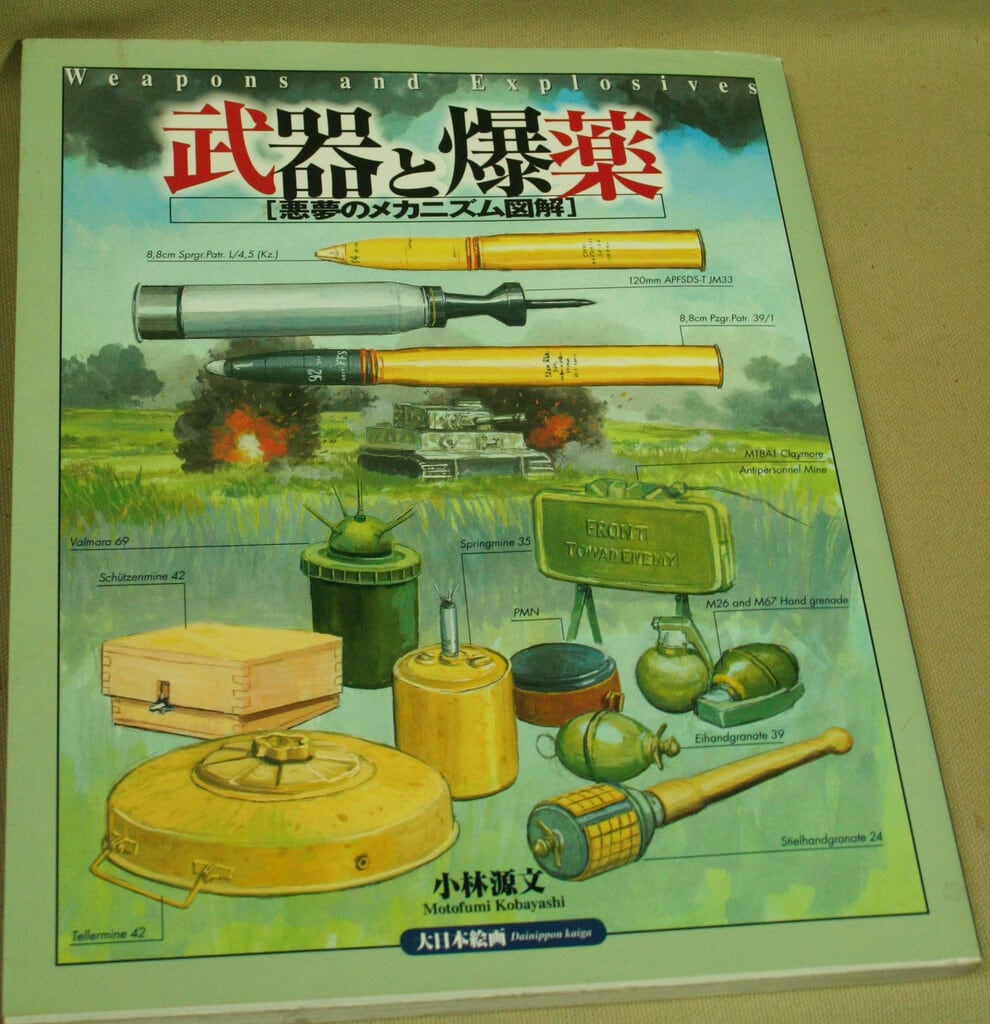

九七式車載重機は有名な割りに資料が少なく、よく分からないところが多いです。結構な数が作られたはず(少なくとも戦車の生産数は必ず)なのですが他の機関銃に比べると現存個体が少ない印象です。戦後戦車を処分する際、一緒に燃やされちゃったとかそういう感じなんでしょうかね?

資料は少ないながらも実射動画がUPされてます。薬莢はZB26同様エジェクションポートから真下に排莢されると思ってましたが、動画を見ると薬莢は下後ろに飛び出し(→1)、トリガーガードに当たって跳ね返って前に飛んでいくことがわかりました(→2)。 上の模型の画像を見てもらうと分かるのですが、打ち殻受はエジェクションポート前面を包むような形になってます。

上の模型の画像を見てもらうと分かるのですが、打ち殻受はエジェクションポート前面を包むような形になってます。

上の模型の画像を見てもらうと分かるのですが、打ち殻受はエジェクションポート前面を包むような形になってます。

上の模型の画像を見てもらうと分かるのですが、打ち殻受はエジェクションポート前面を包むような形になってます。なので、この打ち殻受の形は銃の機能に沿って作られたということがよくわかります。っていうか両方平行して設計開発されたのかも?とも。ZBの排莢方向とは明らかに違うので、意図的に変えられたのは間違いないようです。

で、薬莢が当たりまくるトリガーガード前部(っていうかここをわざと狙って排莢されているように見える)は傷だらけになると思うんですけど、動画の個体には何らかのカバー(ゴム板?)をつけています。またフォーゴトンの個体では綺麗でした。ここに付けるオプションのクッションみたいなのがあった(木の板のカバーとか)のかもしれませんし、この個体は実射をほとんどしていないのかな?などなど謎が解けたらまた新たな謎が(笑)。いやー、こういうのほんと面白いですねえ。

ケヌとホロのジオラマは現在発売中の「スケールモデルレビューVol.5」(ホビージャパンMOOK)に掲載されていますので、よろしければぜひ。

次は四式中戦車試作型(ファインモールド)です。中四国の会には宿泊予約したホテルに郵送したのですが、行きはOKでしたが帰ってきたら転輪がポロリと。あと戦車長も外れて、なんか偉そうな姿勢に(笑)

2重箱にするなど、梱包は厳重にしてるので郵送で壊れることってまあないんですけど、たまにはこういうこともあります。損害が軽微でよかったです。

直すときに改めてあちこち見てたんですけど、このキャタピラほんとよく出来てますね。

五式の後の製品だったこともあり、製作時は「連結可動の組み立て式がよかったのになー」って思ってた(五式がそうだったので)んですけど、これで十分ですね。っていうか、申し分ないです。縁の薄さや結合部の溝とかディテールが素晴らしい。

で、三-五式の中ではこの四式試作型が一番好きですね。砲塔がオフセットされてたり、ターレットリング位置が前寄りでちょっと野暮ったかったりと、チハを新世代の戦車仕様で洗練化したらこうなった、みたいな。実に日本戦車らしい。

これ作ったのもう10年以上前なので、またアプローチを変えて作りたいですね。

次は日本家屋のジオラマ。生垣が虫に食われてボロボロになってたので作りなおしました。これが生垣を外したところ。なんかすっきりした印象で新鮮です。

先に書いたように、これまた完成後見えにくくなるところがよく見えます。ここはこう作ってたんだ、と。

戸袋の下の植木鉢とか作って置いたの忘れてましたねえ。

こちらが玄関側。

薪は山で採取した細い枝を切ったものです。

これが生垣を再生したところ。芯は綿で、スプレーのりを吹いてドライパセリを振りかけてます。再生にあたって、手入れがされないままに放置されて(廃屋ですから、、)枝葉がちょこちょこ伸びてきている様子にしました。

ドライパセリはほんと簡単かつ効果的に木の葉を再現できるので便利なのですが、とにかく虫が湧くんです。どこから入り込むのか、箱に入れていても湧きます。久しぶりに箱を開けたら木がボロボロになってた、というのはこのジオラマだけじゃないのです。くそう、、、。

虫っていうのは茶色いカナブンみたいな小さな奴です。シバンムシ、というそうです。乾燥した食料や植物などを好むそうで、ドライパセリはドストライク好物なんでしょうね。今回、ドライパセリだけじゃなくて、これまたジオラマ用に買ったオレガノを細かく砕いて混ぜてみました。匂いが強いので虫が嫌がるかなーと。

まあ、ダメならまた方法考えます。ヒバ油(ヒバはヒノキの一種)の臭いを嫌がるそうなので、今度買って吹き付けてみようかなとも。

このジオラマは月刊アーマーモデリング2015年4月号に掲載されてますので、こちらもよかったらご覧になって下さい。

最後です。十一年式軽機の女学生フィギュア(フルスクラッチ)です。これもよく展示会に持っていくので、足首が折れてグラグラしてしまってました。

アルミ線を芯にして靴の裏まで出して地面に埋め込んでるんですけど、何度も移動するうちに、エポパテと剥離しちゃってグラグラしてたんですね。以前から何度か修復のために瞬着を流し込んだんですけどまたグラグラ、を繰り返してました。

なので今回は根本的に直してみようと。足首に布を巻いて、サラサラタイプの瞬着を流し込んで固定、包帯の表現としました。

結び目は後からそれっぽく造型したものを接着してます。

目地の細かい布を選んだので、これくらいのスケール(1/12)だとまあ包帯にみえるかな?と

高架道路の橋げたの耐震強化みたいなもので、円筒形の補強が入ったことになるので以前よりは強度は増しているでしょう。

ちなみに、布にサラサラ瞬着の組み合わせは最強です。ほぼどんなものにも張り付きますし強度もすごいあります。但し硬化後メチャ硬くなるので成型は難しいです。いろんなものの応急修理にはとても有用です。ただ、凄く熱を持ちますし、染み込んだときに発生する煙は有毒(多分)なので気をつけて下さい。

この包帯で傷を隠すワザは、鳥山明氏が大昔のMG誌のリーザの作例(85年10月号)でやってたのを借用したんですね。リーザ、というのは鳥山氏の女性ドイツ兵のイラストを模型化したものです。編集氏が「包帯がリアルですね」と言ったら鳥山氏は「腕に傷がついちゃって、それを隠したんです」みたいなやり取りでした。で、この誤魔化し方は案外便利でして、私は勝手に「リーザ巻き」って呼んでます(笑)

鳥山氏の模型作品は人形改造コンテストでも有名ですね。コンテスト作以外でも鳥山氏の模型作品って冗談抜きで凄いんですよね。リーザの作例も凄かったし、モデラー紹介記事としてMG誌(85年11月号)で紹介された他の作品(ミニクーパーとか)も子供の頃見て絶句しました。工作も色使いも独特で、とにかく引き込まれたんですよね。

鳥山氏の模型作品集、ほんとに出して欲しいです。有名漫画家が作ったから凄い、とかじゃなくて模型作家として凄い、んですよ。見習うところがメチャクチャある作家のひとりだよな、って思ってます(っていうほど作品数見てないんですけどね。でもちょっとだけでもそういうの分かりますからね)。

というわけでお終いです。模型っていうのは当然非常に脆いものでして、今回のように移動や郵送に伴って壊れることもあります。先に書いたように2重箱にするなど、気はつけてるんであまりないことなんですけどね。でも頻度・点数が増えると確率としては増えるわけです。

修復含め、一度完成したものを再度手を入れるのって、ちょっと腰が重いのですが、やったらやったで満足しますし、壊れたままだと何より作品に悪いですものね。また、前は思いつかなかったり知らなかったことを追加もできますし。これからも気になる作品があれば手を入れていきたいと思います。

それでは。

タミヤカタログの完成品をイメージして制作してます。インストによるところの「ダークイエロー」は調色してます。ミッキーマウス迷彩は筆塗り。最初はエアブラシで吹こうと思ったんですけど、マスキングが難しくて筆にしてしまいました。ムラムラですが、まあ後で汚せば誤魔化せるかなあ、と。パターンは、インストの完成写真を見ながら極力再現しました。

タミヤカタログの完成品をイメージして制作してます。インストによるところの「ダークイエロー」は調色してます。ミッキーマウス迷彩は筆塗り。最初はエアブラシで吹こうと思ったんですけど、マスキングが難しくて筆にしてしまいました。ムラムラですが、まあ後で汚せば誤魔化せるかなあ、と。パターンは、インストの完成写真を見ながら極力再現しました。

ご覧の通りの作品。パーペキです。説明不要でしょう。

ご覧の通りの作品。パーペキです。説明不要でしょう。