今回はイラスト集です。久しぶりですね。1年に1回くらいはUPしようと思ってるんですけど、前回は23年8月でほぼ2年近く前でした。えー、そんなに前だったっけ、、という。ここ何年かで時間のたつ感覚がさらに速くなってますね。歳をとるってこういうことなんかなあ、でもだからといって特に感慨もないという、、ってどーでもいーですか。というわけでスタート!!

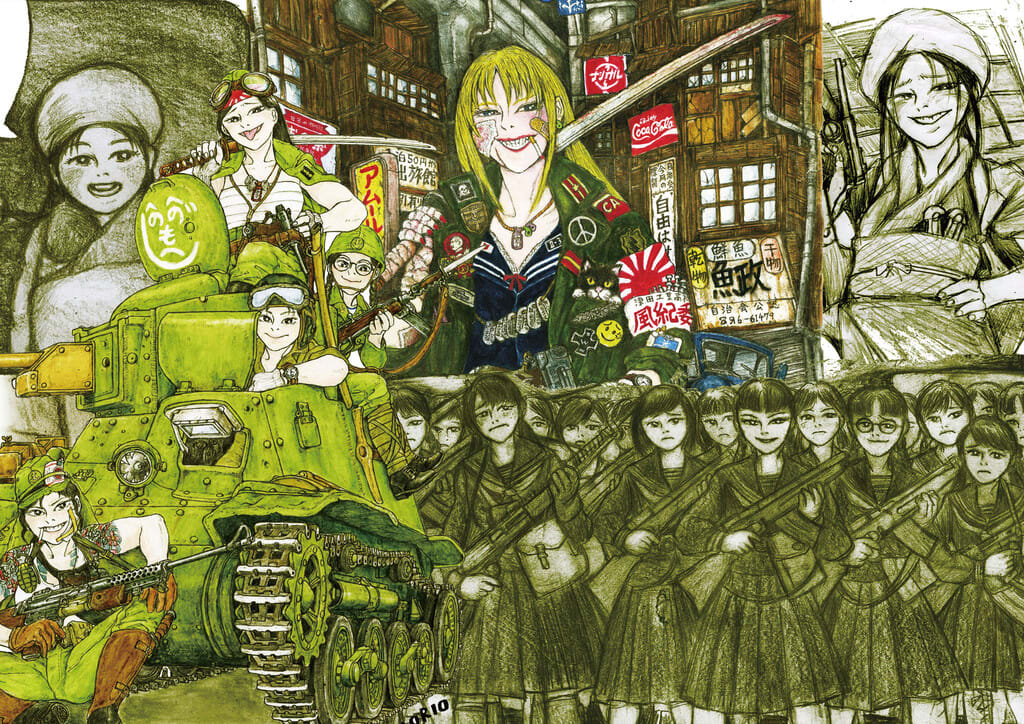

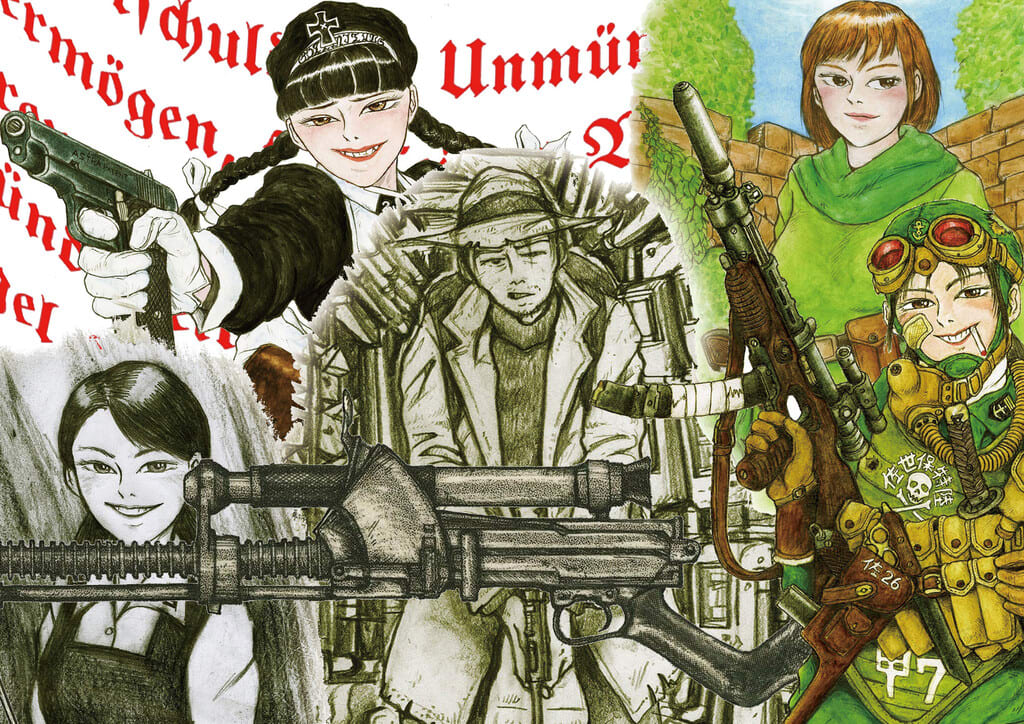

●UP YOURS BABY!

今年の中四国AFVの会のパンフ用に描いた絵です。会の様子をレポートした小冊子を、先日の静岡ホビーショーで配布したのでご覧になった方もおられるのでは。今年は米軍でキメテみました。

M8はええですよねえ、、、。静岡での新作MMがM36じゃなくてM8だったらいろんな意味でパーペキだったのですが(笑)。M8もリニューアルしてくれませんかねえ、、。まあでも現行のでも十分っちゃ十分ですしねえ、、。まあ他のメーカーが出してもおかしくないんですが、出そうで出ないアイテムのひとつですねえ。ミニアートとか予定にないのかな、、。

それはそれとして、この絵は例によってキャタピラとか足回りを描くのが大変でした。やっぱ難しいですねこういうの。また、テケのときと同様に人物との比率をリアルにすると間延びしちゃうので適宜デフォルメしてます。こういうのも難しいです。キャタピラですが、普通のじゃなくて爪の出たタイプがカッコいいのでそうしました。資料の本(洋書)の現存個体(自走可能なレストア車)がつけてたんです。でも、キャタピラの向きがどうも逆なんですね。米軍のマニュアルの写真だと逆でした。ほぼ描いてから気付いて慌てましたけど、まあ、いいか、、と。実際自走してる車両が逆にはいてるからOKなんだろうと。こういうのどっちでも大丈夫なんですかね。

で、好きな映画の要素をいくつか盛り込んでみました。わかりますかね?って簡単スギですね(笑)。タイトルの意味は、子供の頃観たテレビ吹き替え版だと確か「おとといきやがれ」みたいな感じでしたね。大人になって、ほんとの意味を知ったとき「あー、それは訳せんわ」と(笑)。DVDではどうなってたっけ?また観てみよーっと。

さりげなく宣伝ですが、来年の中四国AFVの会は下関開催です。よろしくねっ!(笑)

●ファンアート

ファンアートです。分かりますかね?(笑)

それにしても、何でこれを描こうと思ったのかよくわからないです。覚えてないという。それにしても、教室が昭和ですね。私が通ってた中学校もここまでじゃなかったですけど、ほんと荒れてましたねえ。なのでイメージには事欠かないという(笑)。

元の漫画は、面白いのか面白くないのかよくわからないけど面白い、という変な漫画ですね。ああいうのを描けるのも才能なんだろうなあって思いますし、漫画の奥深さを改めて感じさせてもらいました(もちろん褒めてます)。

あと、釘バット(この絵のはコーススレッドビスバット(笑))って、見た目がキャッチーでこういう絵の武器アイテムとしてはとてもいいんですけど、実際には絶対使ったらアカン種類の武器ですね。破壊力が凄すぎる、という。でもほんとに使われてたから漫画とかで描かれてるんでしょうね。怖いなあ、、(描いといて言うな)。

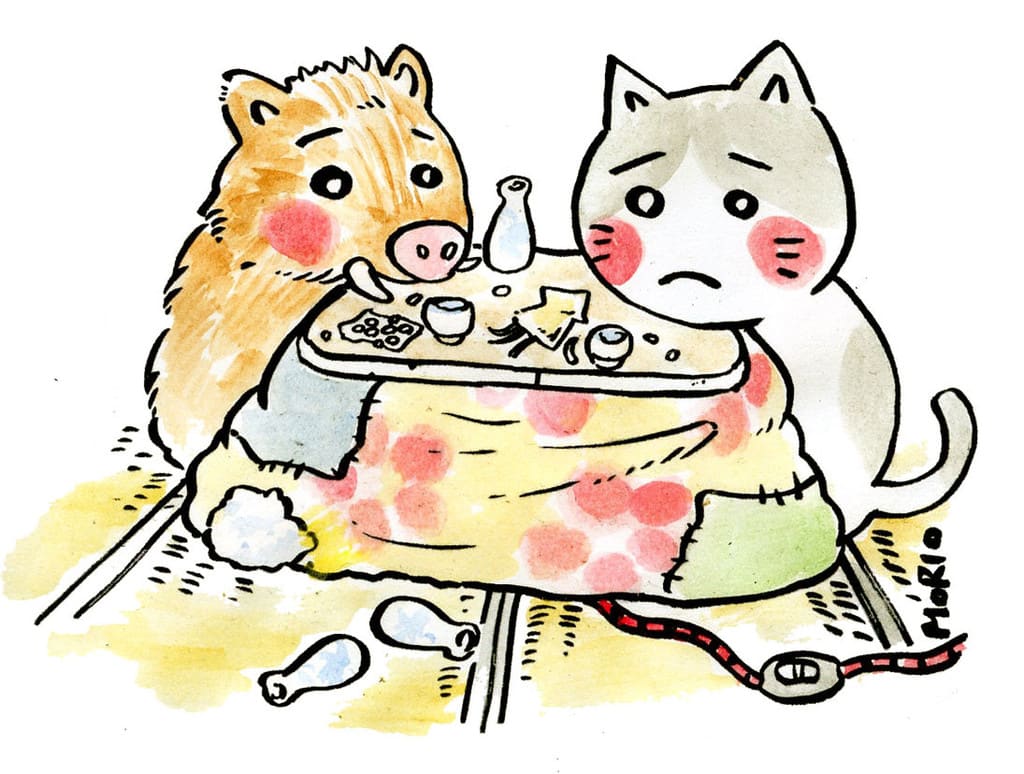

●秋になったら冬がくる

これも、何で描いたのかよく覚えてないです。っていうか、描いた後時間が経つと、どの絵も描こうとした動機って忘れちゃいますね。まあ、そういうもんなんでしょう。

風になびく上着の感じとかを描きたかったのかもしれません。で、このキャラ(例によって急造)がなんとなく気に入ったので、以後アレンジを繰り返してます。

現状版がこれ。なんでここまでやさぐれるのか、っていう(笑)

「その10」で紹介した絵の世界観でなんか別のキャラを、って考えるうちにこうなりました。こういうキャラがバンバン拳銃を撃つような漫画を描きたいなあ、と。顔に墨を入れてるのは松本次郎氏の漫画「ビューティフルプレイス」の影響。メッチャいい漫画なのでお薦めです。で、顔に墨を入れるって、かなりの覚悟が要りますよね。うーん、すげえなあ、という。まあ、この絵では試しに入れただけで、最終的にはどうなるかはわからんのですけど。

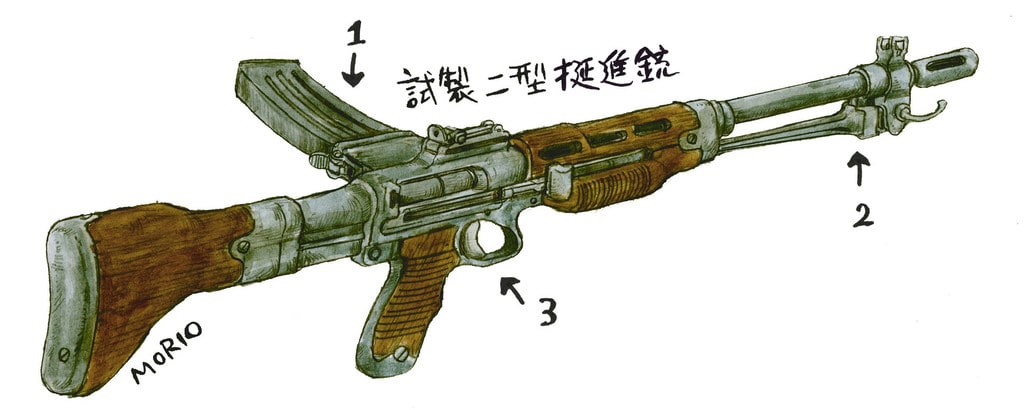

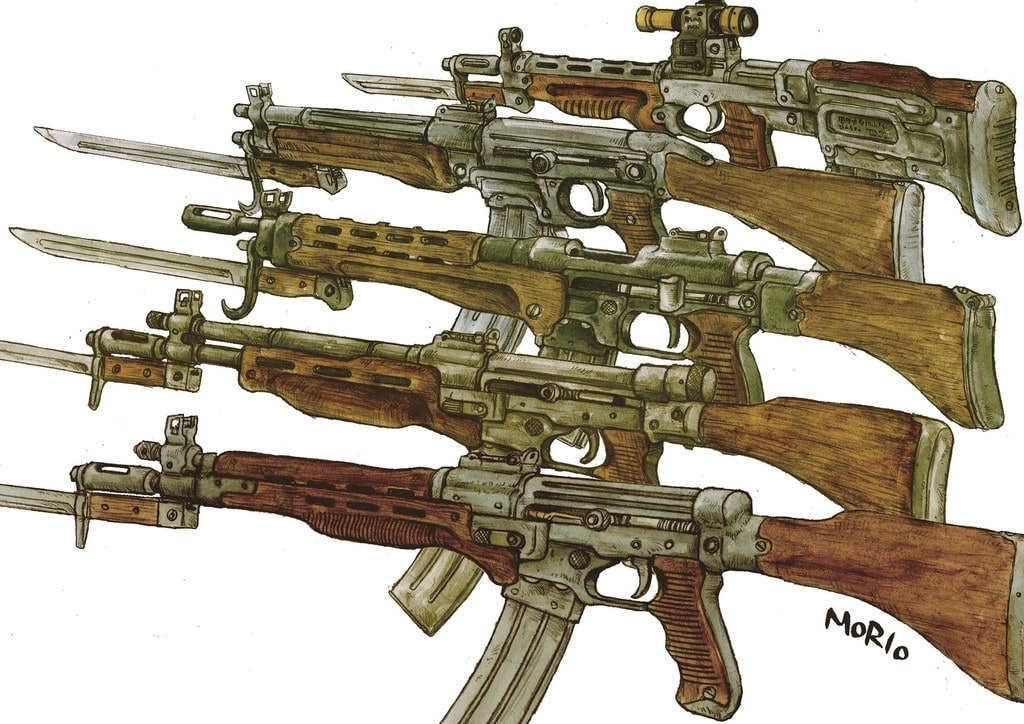

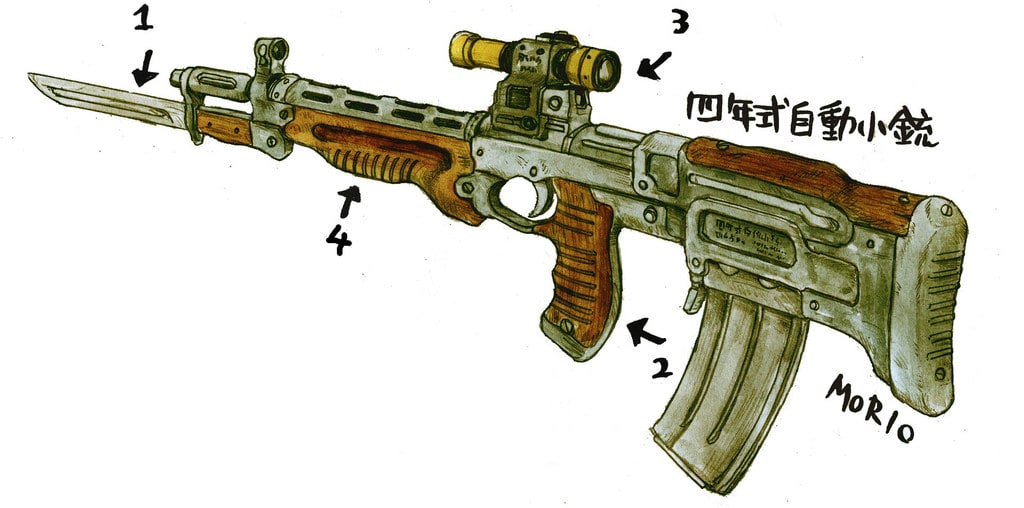

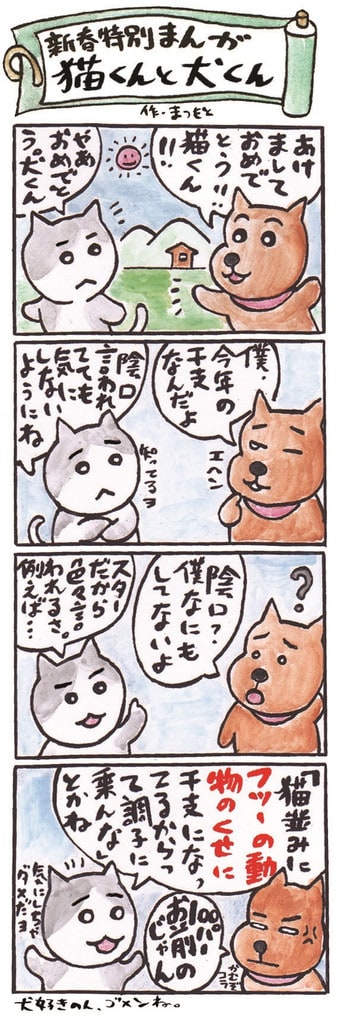

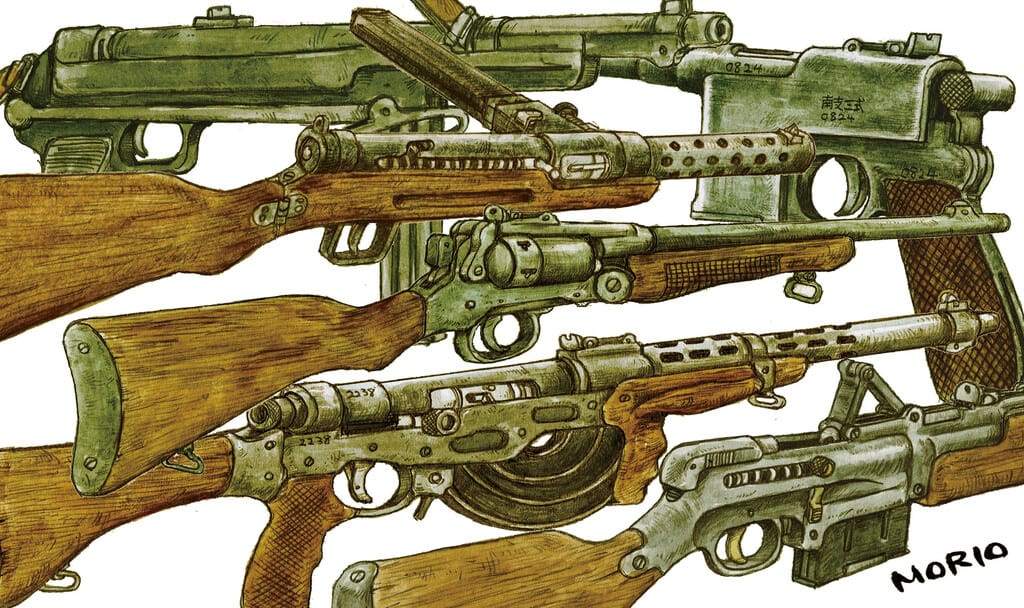

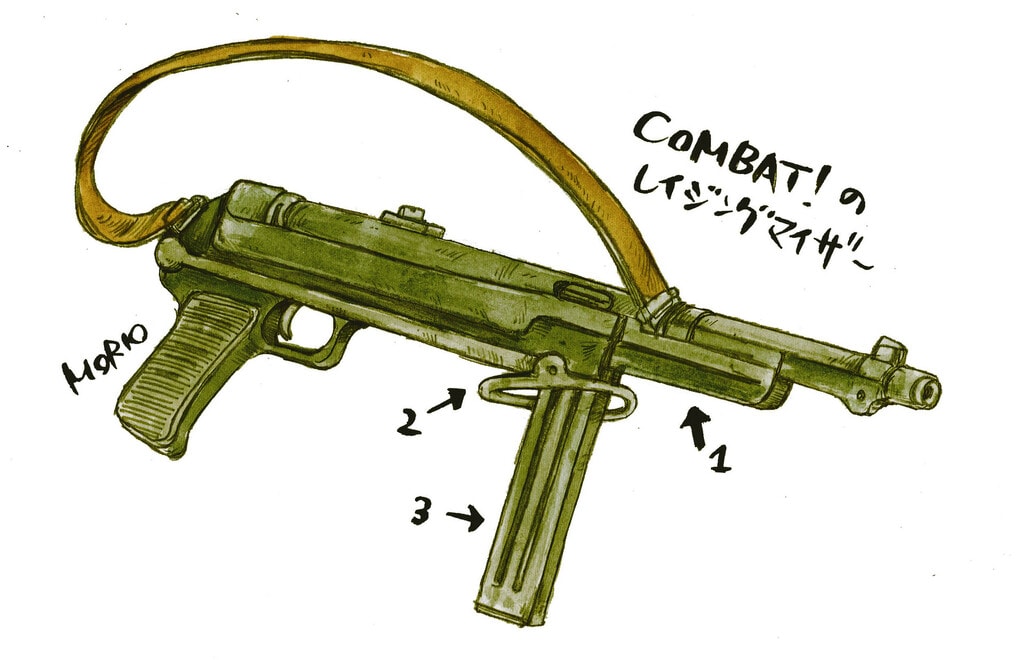

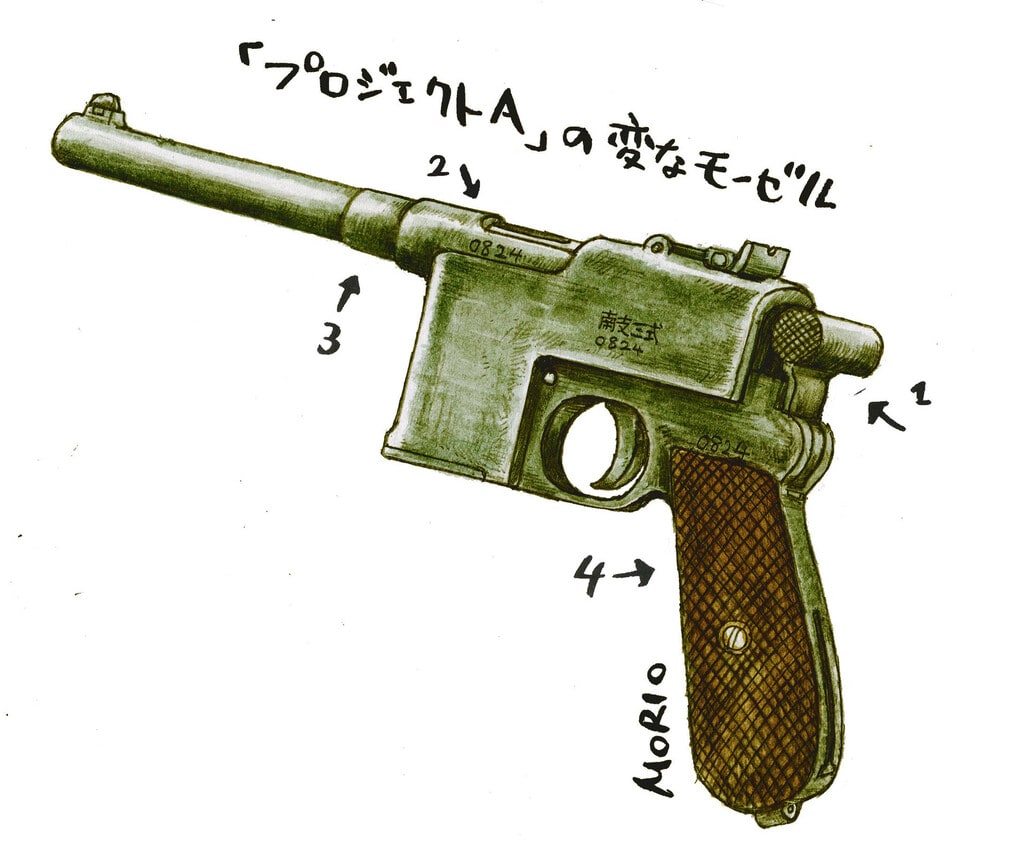

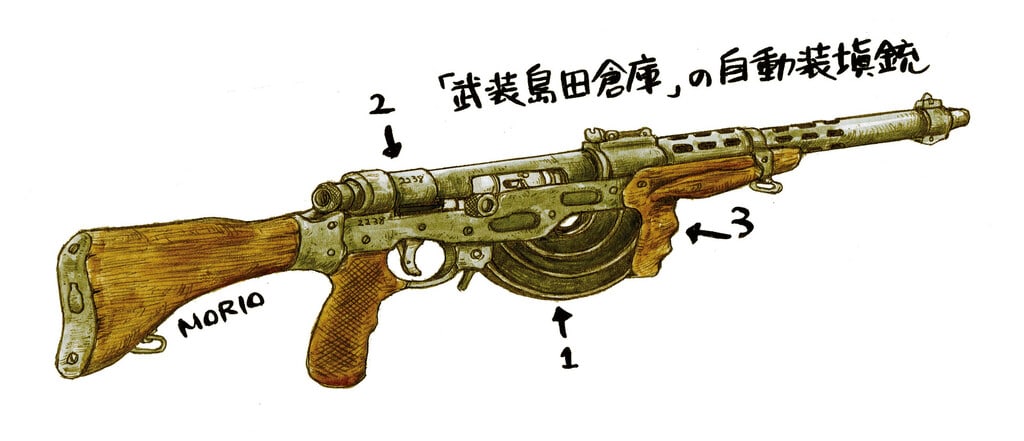

で、その世界観っていうか設定としては、戦争がちょっと長引いて日本は東西に分割された世界。国境部に中立緩衝地帯が設けられたが、その街は東西陣営軍や日本軍(日本自衛軍とかがいいかな?)、西のヤクザ、東のマフィアなどが入り乱れてゴタゴタしているという剣呑過ぎる地域となっている。そこの工業高校ももちろん荒れてて、AKとかを密造してる連中が主役っていう感じかな?(感じかな、じゃねーよ)。イメージとしてはこんな感じ(わーんねーよ!)。

でもまあ、とてもそういう漫画を描く時間も力量もないのですが、なんかイメージだけは膨らんでくるので、時々こういうのを描き散らしてガスを抜いているというわけです(笑)。

「その9」はこちらです。↓

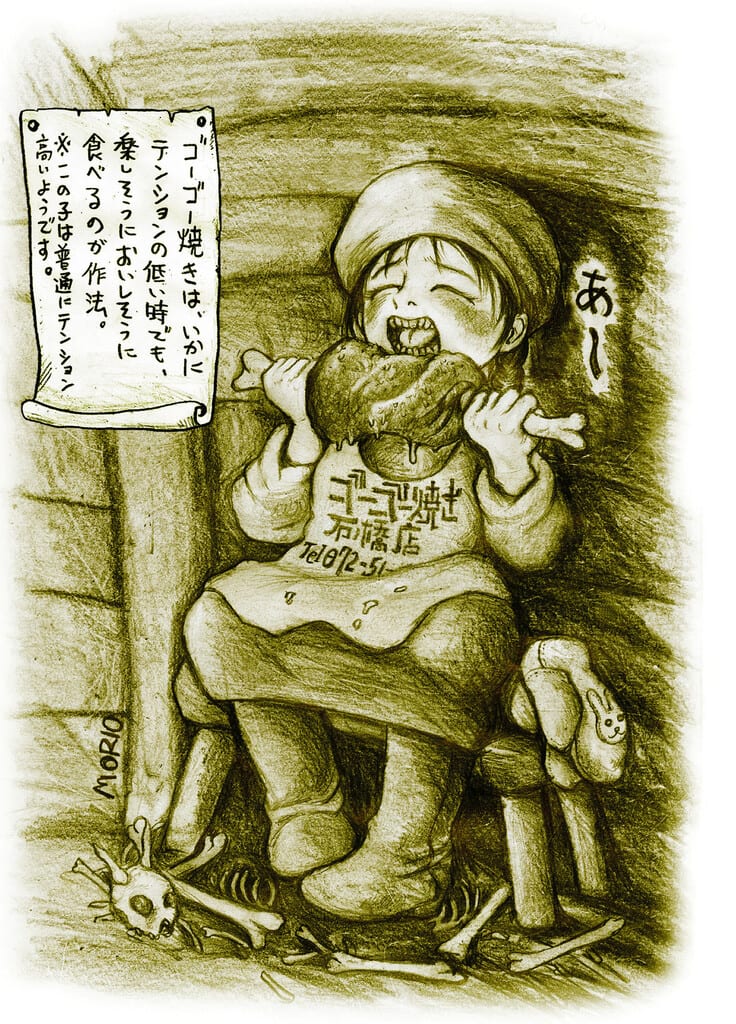

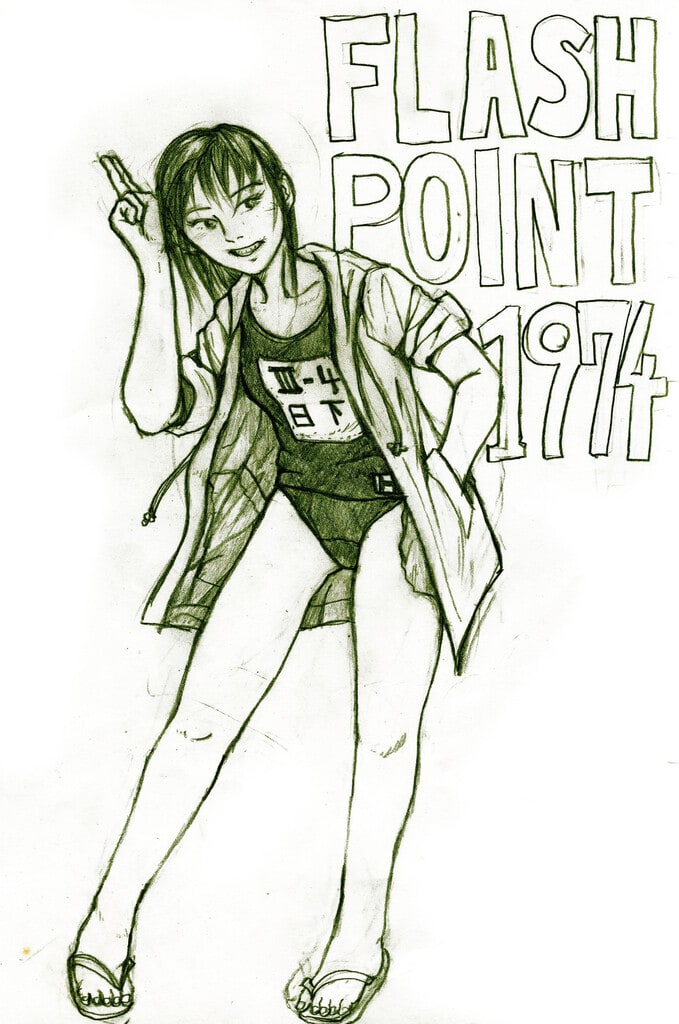

●100パーセント

これまた描いた動機が不明です。スカーッと笑った顔が描きたかったのかも。

タイトルは、キングブラザーズの曲から(こっちは「100%」)。この絵を描いてるときにヘビロテで聴いてました。とてもいい曲なので聴いてみてください。キンブラの曲としては珍しく(?)前向きで元気になれる曲です。キンブラはいいですねえ、、。

港のドックとかそういう海辺の情景はとても好きです。自分にとっての原風景なんだろな、と思います。子供の頃、近所に漁船のドックがあって遊び場のひとつでした。もちろんここまででかいドックじゃなくて、漁船が二艘上げれる程度のものでしたが。でも、ペンキの空き缶や切れたワイヤーなどのゴミが散らばってて船の台車用のレールが海に消えていく感じとか、そういう風景ってとても印象に残ってます。油の匂いとかも。結局、そういう子供の頃の印象が今つくってるもののなんやかやの原点なんだろうなあ、という気がしてます。先の学校の様子もそうですね。

こういうのって、親と一緒で選べないんですよね。子供の頃に染みこんでいるものですから。変えようとしても変えられない。そりゃまあ、ハイジの山小屋みたいな、インスタ栄えするような(笑)素敵な原風景だったらよかったのにと思わないことはないですけどね。残念ながらそうじゃなかったという。でも、嫌いじゃないですね。好きか、と問われるとうーん、、、なんですが(笑)

大事なのは、そこから目を背けるんじゃなくて、そこに何があるのかを見極めようとすることかもな、と。自分の原風景が気に入らないからなかったことにして、ハイジの山小屋をそれにしようとしても結局は借り物だし、大したものは作れないだろうなあ、と。そういうことは岡本太郎氏が著作で書いていたかと。「今日の芸術」だったと思います。何かをつくろうとする人は読んで損はない本です。よかったら読んでみてください(って私なんぞが偉そうにお薦めしていいような本ではないのですが。まあそれでも)

●歯は大事

上の絵を見た嫁の森子(仮名)が「この子、上の歯がないよ」と指摘され、あー、そうだなあ、、と。で、その頃歯医者に行って歯を掃除してもらってすっきりしたので描いた絵です。 「100パーセント」の歯は、アングル的に見えなくてもいいくらいですし、描くと顔の印象が変わるのでオミットしたんですね。けど、やっぱ歯がないのは変かなと。絵って、全てを描くっていうわけじゃなくて、描きたいものを描くのが基本(多分)なので適宜アレンジ・省略しちゃうわけです。

「100パーセント」の歯は、アングル的に見えなくてもいいくらいですし、描くと顔の印象が変わるのでオミットしたんですね。けど、やっぱ歯がないのは変かなと。絵って、全てを描くっていうわけじゃなくて、描きたいものを描くのが基本(多分)なので適宜アレンジ・省略しちゃうわけです。

「100パーセント」の歯は、アングル的に見えなくてもいいくらいですし、描くと顔の印象が変わるのでオミットしたんですね。けど、やっぱ歯がないのは変かなと。絵って、全てを描くっていうわけじゃなくて、描きたいものを描くのが基本(多分)なので適宜アレンジ・省略しちゃうわけです。

「100パーセント」の歯は、アングル的に見えなくてもいいくらいですし、描くと顔の印象が変わるのでオミットしたんですね。けど、やっぱ歯がないのは変かなと。絵って、全てを描くっていうわけじゃなくて、描きたいものを描くのが基本(多分)なので適宜アレンジ・省略しちゃうわけです。見るほうからすると「全てを描くのが絵」って思っちゃうかもですけどそうではないわけで。女の子の顔だと分かりやすいのが「ほうれい線」ってのがありますね。鼻と上唇の間にあるあの縦の変な凹みです。あれをきちんと描き出したら、こういう絵柄だと女の子を可愛く描くことはかなり難しくなります。よってオミットするしかないという。先の戦車のようなデフォルメって、割と無意識にやっていますがこういう省略も無意識の領域で(もちろん意職してる場合もある)、絵って作り手の感覚と直結しているわけです。そういう意味でも面白いですね。

●原点その2

原点、原風景、原点、、、と考えてて、酔った勢いで描いた絵。これは高校の学食の原点(笑)

うどんとか丼ものの学食は、まあ供給量が多かったので大混乱にはなってなかった(それでもたいがいだった)のですが、パンはその絶対量が少なく争奪戦の様相を呈していました。誰も並ばず、押せ押せで先に買ったもの勝ちで秩序もへったくれもなかったような記憶があります。売り子のおばちゃん、大変だったろうなあ、と。

思い出してて「?」となったのが「そんなにパンが欲しいなら、なぜ前日なり朝なりにスーパーやコンビニで買って持ってこなかったのか」という点。相場より安かったのかな?でも数十円も変わらなかったようにも思いますし。ほんと謎ですねえ、、。あと、当時昼飯代として一日500円を親から支給されてまして、それを小遣いに転用するため夜中にこっそり弁当箱に白飯をギウギウに詰めて、素うどん(140円)だけにして素うどんライスにする技をよく駆使してました。で、浮いた金でヤンマガやスピリッツを買ってました。このころ、どっちもメチャ面白かったんですよね。って、ほんっっとに、どーでもいー話ですね(笑)。

この絵はご覧の通りラフです。色塗りまで仕上げてもいいのですが、そこまでする意味がなさスギですね(笑)。まあでも、他の絵には何か大事な意味があるのかと問われると「とくにありません」と答えるしかないのですが。

●図書館小町

原風景・原点の絵が続きます。図書館も大切な原点ですね。これも描きかけです。すいません。長いこと修正しながらグリグリ描いてたのですが、これなら描き直したほうが早いと思ってこれはこれで没にするつもりですけどもったいないのでUP。

こないだ書きましたが、小学校の頃は図書館にとにかく行って本を借りまくってました。図書館はいいですよねえ、、、。でも、中学校ではほとんど利用しなくなりました。なぜかというと、図書委員が当番(放課後や昼休みに鍵を開けに来る)をサボりまくって、まあほぼほぼ開いてなかったんですね(笑)。先に書いたとおり校内は荒れてたので、そういう当番をマジメにするのがなんかカッコ悪いみたいな風潮があったような、、。じゃあお前が図書委員になったらよかったじゃんなのですが、なんだかんだでなれなかったんですね。

高校ではよく利用しましたが、高校の図書館は「受験勉強のための場所」みたいに少し意味合いが変わってきてて「ちょっとつまんねーな。行くけどさあ」って感じでした。なので、小学校の図書館が原点ですねえ。もちろん、この絵みたいな感じじゃなかったですよ。本棚が壁一杯の高さで「どーん」となってるのって憧れますね。本をどうやって取り出すの?とかそういうのは知りません(笑)

●横顔

横顔が描きたかったのかな?ツイッターで何かを投稿するときにアイキャッチ用にササッと描いたような。

で、先日山形の絵をUPしましたけど、これが元だったんだな、と気付きました(笑)

このコマ、いいですよね。そういえば、大友氏はリアルさと漫画の絵を両立させているのでほんと凄いですね。

そういえば今、大友作品の全集が刊行中ですね。アキラはまだですけど、出すなら週刊誌連載バージョンで出して欲しいなあ、と。アキラって単行本化にあたって、コマを描きなおして差し替えたり1ページそのものをオミットしたり(もったいない、、、)してるんですよ。各話に扉も付けてほしいな。なんならビーバップ選手権とか欄外も当時のままでやってもらってもいいかもですね(笑)。

●ペンの練習の絵

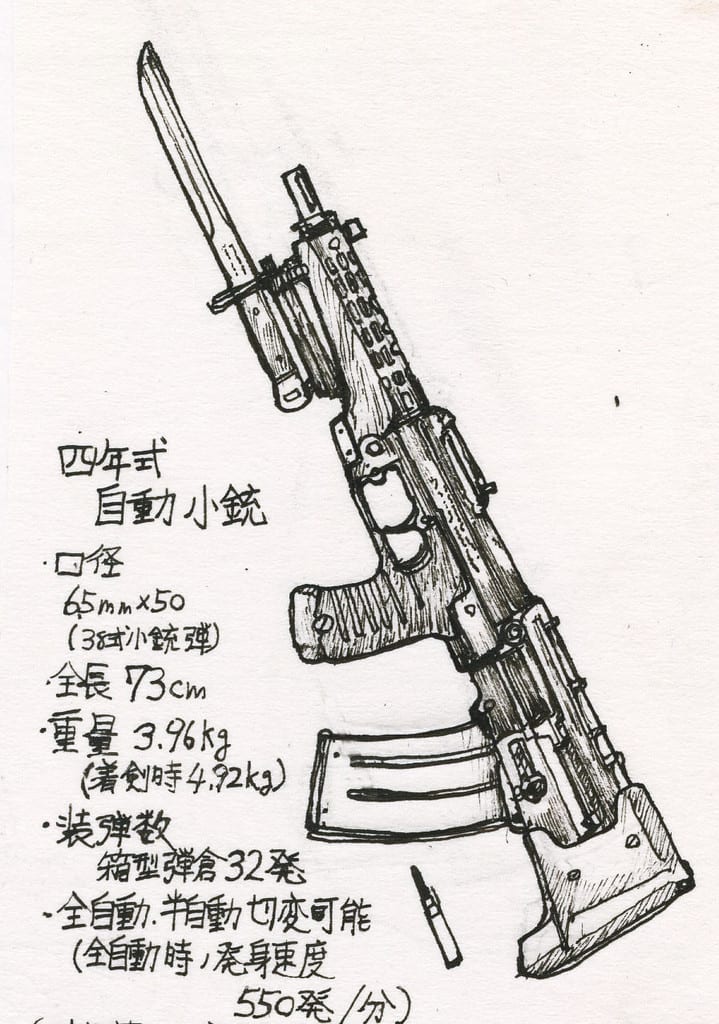

そういやペンで何も描いてないな、と思ったので描いたもの。

思いつくまま描いたので、これまた特に意味も何もないです。銃のデザインも描きながら適当に考えました。ペンはコリコリした感触がいいですね。描いてると「絵を描くってフィジカルな作業なんだよなあ」と実感します。もっときちんと何かを描きたいと思います。

●君は私の神様

寒い土地と暖かそうな服っていいなあ、と。これも特に理由もなく適当に描いたもの。

結局南極、ソビエト・ロシアっぽいものも好きなんですね。住みたいとは思いませんけど(笑)。ロシア語はタイトルのそれです。ロシア語のキリル文字の感じもいいですよね。ギリシャ語やハングルもそうですけど。アルファベット以外の外国語って、わけわからんくていいなあってなりますね。

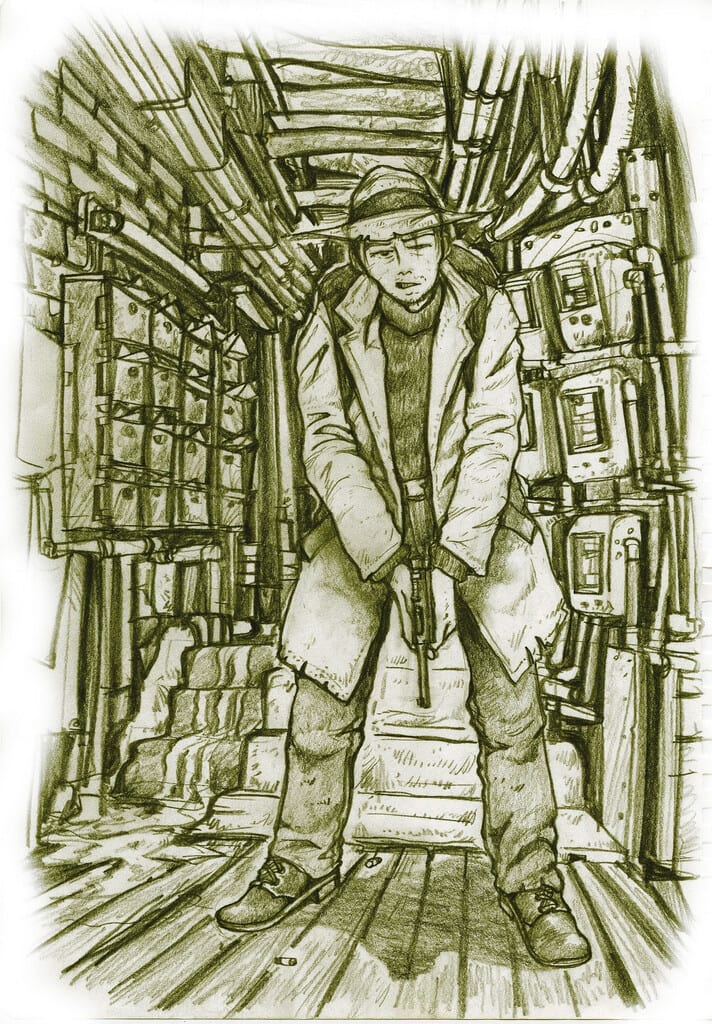

●タミヤ将校セットのドイツ将校

タミヤのキットの箱絵はどれもいいですよね。MMだけでなくて車もバイクもどれも素晴らしいです。MMの中ではこのドイツ将校がとても好きです。先日キットを入手して、久しぶりに見たら「やっぱいいなあ!」ってなったので描いてみました。

箱絵からは「頼りがいのある前線指揮官」という感じが伝わってきますね。「ほんと下級将校ってしんどいよなあ、、。しかしとにかく任務を果たす!しかし部下は一人も無駄には死なせんぞ!」みたいな決意が表情に滲みでています。そういうのを出来るだけ自分なりに模写してみました。

模写するとよくわかるのですが、装備や徽章などが本当に細かく描写されててびっくりしますね。当時どうやって資料を集めたんだろう、という。

箱絵というのは商品の内容を説明するためのものなので、あえて分類するとイラストレーションなのでしょうけど、先に書いたように人物の内面まで描いていることなどからもわかるように、絵画でもありますよね。戦車のリモコンの箱絵とかは特に。

そう考えると、子供の頃から日常的に絵画に接していたんだなあ、と。絵画ってそんなに身近にあるものではなかったですから、こういうのも原点なのかもしれないなあ、と思います。

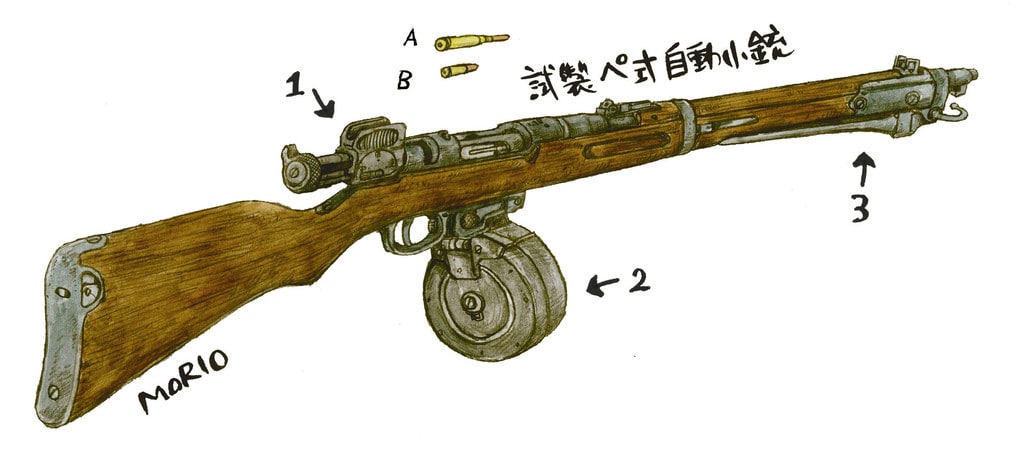

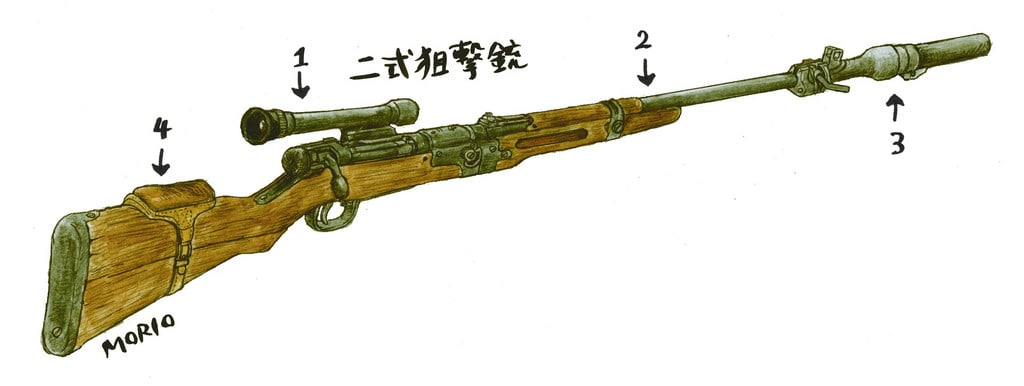

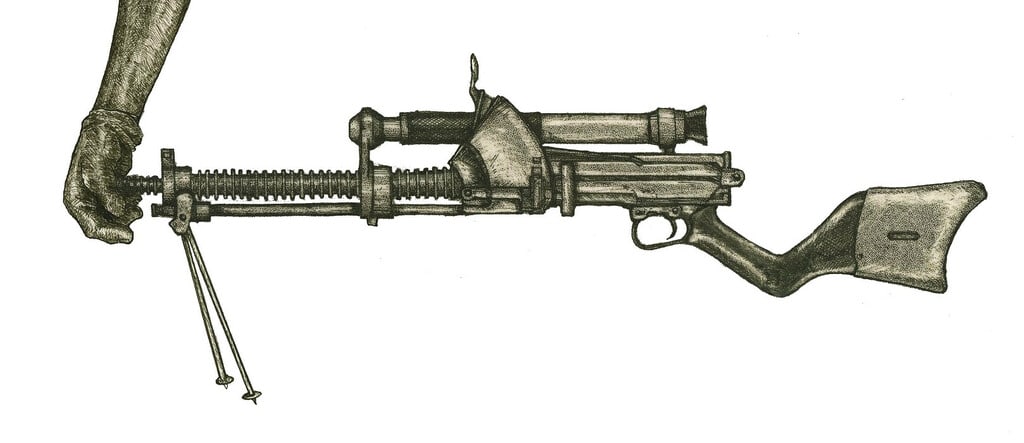

●一〇〇式っ子

一〇〇式機関短銃を持つ女の子です。まあ、「いつもの」ですね(笑)。リトルアーモリーの一〇〇式を買いまして、とてもいいキットでした。で、箱絵をぼんやり見てて「自分ならどういう絵にするかなあ」と思ってグリグリやりはじめました。

んで、「こんなのが箱絵だったら誰も買わねーよ!!」っていうのが出来上がったというわけです(笑)。

それはそれとして、一〇〇式はええですねえ、、。この絵を描くときに改めて気付いたこともあって、それ込みでまた一〇〇式の話の続きをUPしたいと思ってます。そういう気付きを得るつもりで絵を描いているわけではないのですが、でもやっぱり写真なり資料なりをガン見するので、それまで見落としていた点に気付くことも多いです。これも絵を描くいいところのひとつですね。

背景の文字は、これまではフォトショの文字を変形させたものを入れたりしてたんですけど、今回はご覧の通り手で書いてみました。ついに書道にも突入(笑)。書道も楽しいですよね。自分なりですけど、とてもイメージに近いものが出来て悦にいってます。これからもこの手は使いたいですね。

そういえば、大学生のころなぜか書道のコマがありました。授業はもちろん墨で文字を書くあれで、それだけで(というと語弊がありますけど)単位をもらえるというので受けました。で、その先生がとてもいい方でした。前衛的な作風の本職の作家だったんですね。NHKの番組タイトルを書かれるくらい有名な先生でした。

授業は「何でもいいから思うように好きなように書きましょう」という感じで、とても楽しかったです。小中学校の書道って「綺麗に端正に書きましょう」というのが基本でとても苦手だった(私は字が下手なのです)のですが「書道って自由に書いたらこんなに楽しいんだ!」と目からウロコだったですね。書道っていうか、文字全体への意職が変わったような。文字って、ほんとに絵だったんだなあ、という。

今、私はイラストの解説で書き文字を使ってます。変な文字ですいませんなのですが、それはこの授業での気付きがあってのものなのですね。そういう意味でも先生には感謝しています。ただ、先日その先生はお亡くなりになられたそうで、とてもショックでした。この場をお借りして心よりお悔やみ申し上げます、、、。

というわけでお終いです。いつものことですが、絵を淡々と貼るだけでいーのに、なんだかんだと書いてしまいました。すいません。まあでもなんでもそうですけど、出来上がったものにはそれぞれそういう背景みたいなものがあるんですよ、っていうことですね。私みたいなもんが自分の描いた絵についてあーだこーだるる述べるっていうのもほんとバカ丸出しなんですけど、誰に迷惑掛けてるわけでなし、まあ、いいかと。

次回はいつになるかわかりませんけど、この2年近くの間に絵が結構たまってしまってて、今回オミットしたものも多いです。なので出来るだけ近いうちに「その12」をUPしたいと思ってます。

それでは。

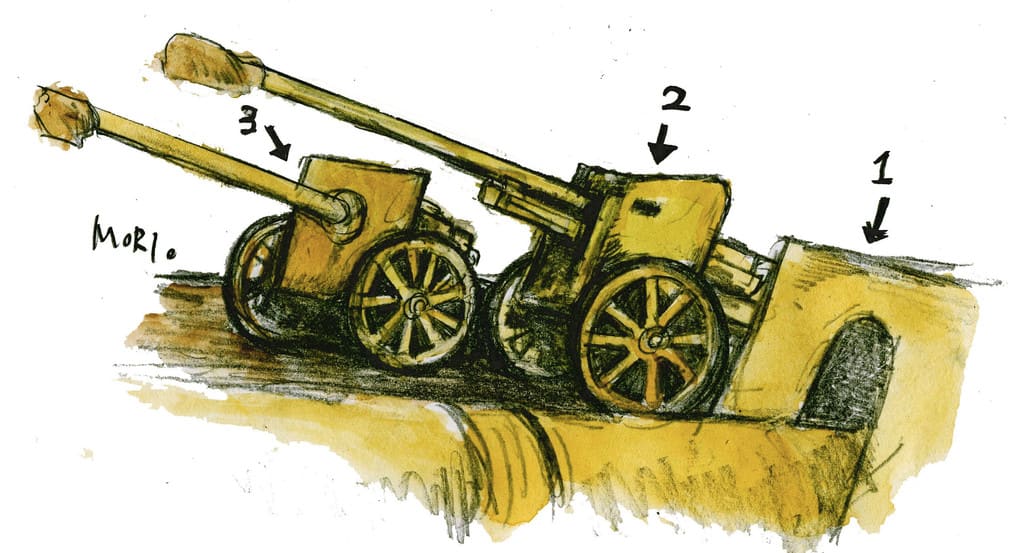

要はAにかかる負荷の支点がBになるわけです。

要はAにかかる負荷の支点がBになるわけです。

これがそれです。

これがそれです。

これ、結構コスト高くなると思うんですが「いい本にしたい」という椎名氏の気合の入りようが伺えます。何度も読んだのでボロボロで染み破れだらけですが、逆にそれが本の雰囲気を高めてるような(笑)

これ、結構コスト高くなると思うんですが「いい本にしたい」という椎名氏の気合の入りようが伺えます。何度も読んだのでボロボロで染み破れだらけですが、逆にそれが本の雰囲気を高めてるような(笑)