先日発売の「スケールモデルレビューVol.4」(ホビージャパン)にイラストコラム「松本森男の鉄砲研究会!」の第2回目が掲載されました。カラー1Pでイイ感じの銃(要は私が好きな銃)を紹介するという内容です。今回のお題はモーゼルC96です。ぜひご覧下さい。

こちらが表紙です。今回の特集はリヒトホーフェン戦記です。渋くていいですねえ、、。

この本はスケールモデル専門のムックで、とても濃くて私のコラムは別にしてもお勧めです。今号もほんと読み応えがあります。陸海空のアイテムを横断的に濃く渋く紹介してるので読んでて楽しいです。

私だけじゃないと思いますが、興味があって能動的に情報を集めてる分野って結構狭いんですよね。でも、他の分野も嫌いじゃないですからこういう風に同じ雑誌に載ってると読むわけです。で、新たな興味が出てくることがあります。最近はそういう雑誌は減ってますから有難いですね。

私のコラムはどんなのかはちょっとここではUPできないので(当然だ)、下書きを載せときます。大枠ではこういう構成です。

こういう風にササッと描いて、編集の方に見せてOKをもらったら本描きするという感じです。

さてモーゼルはこのブログでもちょこちょこ紹介してますので、以前からの読者の皆さま(いるのか?)にはお分かりかと思いますが、私はモーゼルC96が大好きです。最近モーゼルに関するコネタがちょっと集まったので、丁度いいので紹介してみます。

あ、で、今回の資料はこんな感じです。

「SYSTEM MAUSER」はモーゼルのバイブルみたいな本ですね。「別冊Gun」はモーゼルだけでなく、ガバやSAA、ルガーなど渋い拳銃をそれぞれ詳しく解説してくれてて、重宝してます。中学生の頃に買って、もうボロボロなんですけど、実に素晴らしい本です。

白い表紙のはGun誌などの記事のスクラップ。これもとても参考になってます。

で、今回ふとこの洋書を買ってみました。 薄いし、入門書みたいだし、もう知ってることしか書いてないかなあ、と思ってたのですがまあ安いのでポチちっとな、しました。

薄いし、入門書みたいだし、もう知ってることしか書いてないかなあ、と思ってたのですがまあ安いのでポチちっとな、しました。

薄いし、入門書みたいだし、もう知ってることしか書いてないかなあ、と思ってたのですがまあ安いのでポチちっとな、しました。

薄いし、入門書みたいだし、もう知ってることしか書いてないかなあ、と思ってたのですがまあ安いのでポチちっとな、しました。んが、届いてみるととても濃く詳しい内容で「すいませんでした!!」となりました(笑) 著者のジョナサンさん、ゴメンなさい。印刷がちょっと悪くて、筋が入ってたりするんですけど、まあ値段的に仕方ないですね。

オールカラーで、見たことない個体もたくさん載ってますし、当時の珍しい写真も多々あってお買い得でした。モーゼル好きの方は必携ですね。

その中で「へー」となった話題を紹介してみます。

まずタンジェントサイトについて。モーゼルの特徴のひとつが、拳銃なのにライフルみたいなタンジェントサイトが付いてる点(付いてないタイプもある)。モーゼル弾仕様は1000メートル、9ミリパラ仕様では500メートルまで目盛りが切られてます。

この写真だと、奥が50m、中が500メートル、手前が1000メートルの位置です。500メートルはともかく、1000メートルだとかなり上になることが分かりますね。ストックを付けて狙うと頬がストックから離れるほどです。

しかし、拳銃なので1000メートル先の的にはまあ当たるわけがありません。スコープ付きのライフルでも難しい、っていうかかなりのプロじゃないと無理です。雑誌などでは「1000メートルまでの表示があるが拳銃弾で当たるわけがない。営業上のセールスアピールのため。要はハッタリ」といった感じで書かれることもあります。私もそうと思ってました。

でも、この本だと少し違う視点で解説をしていました。要は、遠距離で的(要は人体ですね)に命中させることはできなくとも、対象の近距離に着弾させることによる威嚇効果を狙ったものだ、というものです。

この本では一例としてアラビアのロレンスの回顧を紹介してます。ロレンスはシリアで800メートルの距離でモーゼルを撃って強盗を追い払ったとのことです。 当たらなくとも、周辺に着弾させることで威嚇したわけですね。なるほど、です。まあ確かに、拳銃弾でも自分の周辺の地面にピシピシ着弾してきたら逃げますよね。当時としては珍しい自動拳銃ですから、連射で撃たれたらなおさらびっくりするでしょう。

戦闘用の攻撃用兵器ではなくて、旅行とか探検とかの護身用として考えると、銃器を持っていない強盗とか害獣などに対してはかなりの脅威になりますわね。モーゼルを購入する人たちは軍人だけじゃなくて僻地に赴く民間人も多々いたはずですから、確かにこれはセールスポイントですよね。当たらなくとも追い払えればいいわけですから。

ただ、よくわからないのが「拳銃弾はどのくらいの距離まで殺傷能力を持つのか?」という点です。ライフル弾は2キロ先でも殺傷能力があるようですけど、拳銃弾ってどうなんでしょう。モーゼル弾は比較的強い弾なんですけど、威力はライフル弾にはとても及ばない。でも、1キロ先には届くには届くのかな?届くとしてその時の威力ってどのくらいなんでしょう?

先日ツイッターで以上の疑問をUPしたらいろいろとコメントをいただきました。コメントの内容を総合的に鑑みるに、まあ届くは届くけれど威力はかなりなくなるようです。しかし、危険は危険なようです。アメリカでコルトパイソンを空に撃ったら1.2キロ先の人に当たってしまい死亡したという事件があったそうで、もしそれが冤罪とかじゃなくて本当なら「狙って当てるのはともかく、殺傷能力は残っている」ということになります。とはいえ、具体的にどれくらいの威力があるのかどうかはそのつもりで検証してみないとわからないでしょうね。ライフルは狙撃手の本などで「何キロ先の敵兵を倒し云々」とかいう記述がいろいろあるので大体の効果は分かるんですけどね。

例えば10人がモーゼルにストックを付けてサイトを1000メートルにして同じ的に向けてそれぞれが10発全部撃ったら、どういう着弾になるんでしょうね。MG42とか92式重機の管制射撃のような効果に近いものになるんですかね?誰か実験してみてくれませんかね(笑)

という訳でモーゼルのタンジェントサイトについては子供の時から疑問だったのですが、解決(多分、ですけど)してよかったです。

さて次の話題。イギリスの首相だったチャーチルは、若い頃モーゼルを使ってたというのは知ってたのですが、この本には結構詳しくそのことが書かれてました。これはボーア戦争時の(多分)チャーチルの軍装(を着たお姉さん(笑))です。何でお姉さんかというと、まあいいじゃないですか(笑)

元の写真にはキャプションが無くて、ボーア戦争時の写真かどうかよくわかんないんですけど、まあモーゼル持ってますし、その頃なのは間違いないでしょう。 従軍記者とはいっても、準軍人だったんだろうなあ、という装備です。胸ポケットの上の左右の横長の小さいポケットはモーゼルのクリップ入れだそうです。特別に仕立てたのか、モーゼルを購入した英軍人(それなりに人気だったそうな)のデフォルトだったのかはよくわかんないです。

肩のグルメット(っていうのかな?)も興味深いですね。日本の鎧の帷子みたいです。袈裟切り対策の帷子が装飾として残ったとかそういうのですかね?WWⅠのちょっと前の、19世紀の装備の名残があるっぽいのが素敵です。サンヘルメットもいいなあ、、。

チャーチルは記者としてボーア戦争に従軍したのですが、モーゼルでガチの銃撃戦もやって、何人か倒したりしてます。つよつよだったんですねえ。彼はポロで肩を痛めて、剣を自由に使えなくなってモーゼルでその辺を補完しようとしてたとか。モーゼルにしたのは正解だったでしょうね。

彼は最終的には捕虜になってしまい、その時のモーゼルは失われてしまいました。しかし、帰国後新たに4丁も買ったそうな。そんなこんなで気に入ったんでしょうね。

チャーチルの若い頃を描いた映画「戦争と冒険」に彼が持ってたモーゼルの実物が出てくるそうですが、それがそのうちの1丁なんでしょう。また観てみたいですね。この本では、チャーチルのモーゼルは全て行方不明と書かれてますが、映画のモーゼルは多分実物です。Gun誌の「カレイドスコープ」でチャーチルとモーゼルというテーマで紹介されてまして、そこでイラコバ氏が絵に描かれてたので間違いないかと。

ボーア戦争についても、チャーチルの自叙伝ともども本で読んで知りたいですね。ボーア戦争って名前自体はよく知ってるんですけど、実際どういうものだったのか全然知らないんですよね。そもそもボーア人って、カレイドスコープを読んだ子供の時はアフリカの原住民と思ってたんですけど、先に入植してたオランダ系白人のことだったと後で知りました。そのレベルなんですね。で、ボーア戦争って自動拳銃とか機関銃とか、後の第一次大戦で使われた兵器の、野球でいうとブルペンみたいな感じだったそうなのでいろいろ興味深いんじゃないかな、と。

というわけで、この洋書からの話題はこれくらいです。もっとあるんですけど、またそのうち機会があれば、ということで。

さて今回のイラストコラムのお題だったから、というわけじゃないのですが先日、押井守監督の実写映画「ケルベロス 地獄の番犬」を観ました。何度目なのか覚えてないくらい観てるんですけど、何年かに一度なぜか観たくなるんですよね。

で、今回モーゼルの実銃プロップが2種使われてたことに初めて気付きました。映画では終盤の銃撃戦の直前、林らがカルピスのグラスを傾ける(笑)シーンとラストの発砲シーンでモーゼルが大きく映ります。この2丁、ずっと同じ個体と思ってたのですがどうも違うようです。

Gun誌91年5月号に、納富貴久男氏の連載で紹介されていたのがこの図のAで、これは多分中国製コピーです。 グリップが前に曲がってて、形も変です。グリップの溝も粗いです。そして全体のエッジがだれてます。モーゼルは中国でコピーが多々造られましたので、これはその一つでしょう。

これはカルピスのシーンの最後、乾が林に突きつけるカットで出てきます。セフティの形状と、グリップの溝(手の隙間からチラッと見える)がよく似てますのでまあ間違いないでしょう。

そしてバレルには段がありません。あるようにも見えますが写真だと継ぎ目にも見えます。そしてラストの発砲シーンで使われたと思われるのが図BのM1930。M1930はこれまでのC96と違いバレル基部に段差があるのが特徴で、海外のコレクター間では通称「ステップバレル」と呼ばれています。M712の段差もそうで、これはM1930系の特徴です。

発砲のカットではこのバレルの段差がはっきり分かります。そして、このカットではセフティが同じくM1930系の特徴であるユニバーサルセフティのように見えます。図A・Bは矢印の部分のセフティの出っ張りの形がちょっと違うんですね。

発砲シーンははっきりは映ってないのですが、ユニバーサルセフティのようです。カルピスのカットでははっきりとBタイプ(中期生産型の特徴的な形)と分かります。よって、バレルの段差とセフティの形状から、両シーンでは違うプロップが登場していると考えていいようです。

この銃撃シーンを担当したのが香港の「寶力道具有限公司」です(「寶」は「宝」の繁字体 だそうです)。同社は「男たちの挽歌」とかを担当した有名なところなんだそうです。たまたまですが、同時期に小峰隆生氏が同社を取材した週刊プレイボーイのレポートのスクラップを持ってまして(掲載号不明)、そこにはGun誌のC96とは明らかに違うC96が紹介されてます。

この写真を見ると、ステップバレル&ユニバーサルセフティであることがはっきりと確認できますし、全体的な印象(ピシッとしてる)からドイツ製オリジナルのように見えます。このプロップがラストのそれと考えていいでしょうね。先に書いたように、私はGun誌の記事のコピーモーゼルが出ずっぱりと思い込んでいたのですがどうも違うんだなあ、と。そのつもりで観てたので長いこと気が付かなかったんですね。いや、思い込みって怖いですね。

で、押井監督の実写映画のDVDボックスのおまけに「ケルベロス」の発砲シーンの撮影風景のビデオを観ながら、監督と納富氏が語りまくるというたまらんディスクがあります。そこではモーゼルがとにかく調子が悪くて閉口したと語られてますが、コピーかどうかについては語られてません。両氏とも気付いてたはずなんですけどね、、。

映像を見ると、モーゼルはコピーの方でどうもトリガーとシア、ハンマーの調整がいまいちなような感じです。ほんとに調子が悪いです。モデルガンでもそうなのですが、ここの調整が悪いと、トリガーを引いてもハンマーが落ちなかったり、逆にハンマーがコックされなくなったりします。これはひょっとするとコピーだったというのが大きいのかもなあ、と。ラストシーンの撮影風景も出てきますが、こっちは調子がいいんですね。映画のシーンそのものでした。これも、私の推測を裏付けてくれてるような気がします。

で、モーゼルはともかくこの映画、ほんといいですよね。何度見てもいいです。何年かに一度ふと観たくなります。ガンアクションは最高ですし、千葉繁・藤木義勝さんらキャスト・キャラもいい。押井節全開のセリフもいい。舞台となる台湾の風景もとてもいいです。でも、面白いかというとそうではないし(コラ)、人に薦めたら「変な映画観させるな!」って怒られそうなので薦めることもできません(コラコラ)。でも、何度も観てしまうという。不思議な映画と思います。

というわけでお終いです。いや、長くなってしまいました。すいません。で、えーと、そもそもはイラストコラムの話でしたね(笑)ほんと頑張って描いたのでよかったら見てくださいね。

それでは。

中田商店はン十年前、突然人民解放軍の実物装備を販売し始めました。雑嚢や水筒が600円など、メチャクチャ安くてびっくり。ズックの靴も1000円とかでしたね。このホルスターも一式揃って確か5000円でした(実物としては破格)。

中田商店はン十年前、突然人民解放軍の実物装備を販売し始めました。雑嚢や水筒が600円など、メチャクチャ安くてびっくり。ズックの靴も1000円とかでしたね。このホルスターも一式揃って確か5000円でした(実物としては破格)。

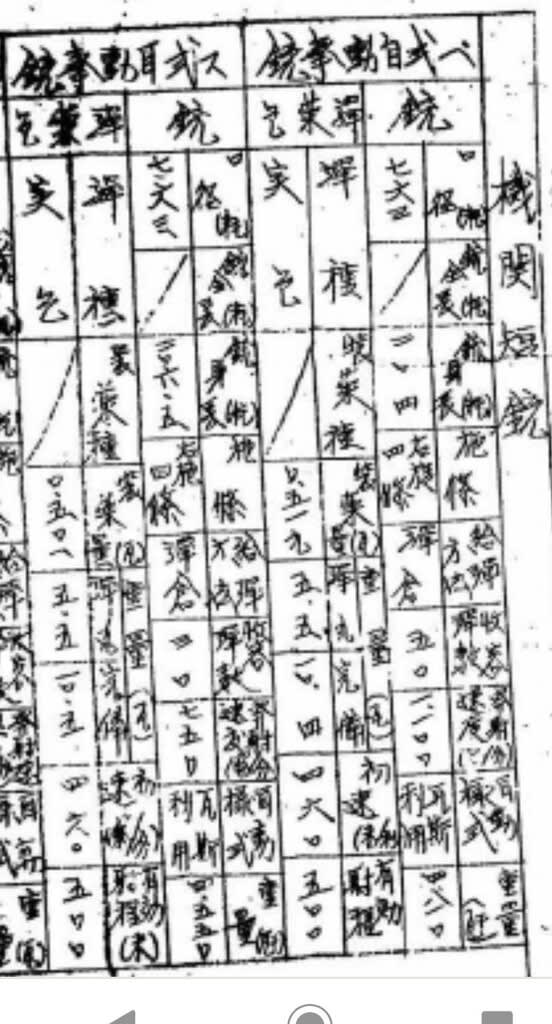

ちなみに、この本に限らず「百式短機関銃」と表記されることがあるのですが、正しくは「一〇〇式機関短銃」です。とはいえ、これが認識され出したのはつい最近のことで(私もそんな前から気付いてたわけではないです)、昔の書籍の多くは「百式短機関銃」となってますね。まあこの辺は細かく指摘することでもなくて、知ってる人がそれぞれ判断すればよいんじゃないかと思います。

ちなみに、この本に限らず「百式短機関銃」と表記されることがあるのですが、正しくは「一〇〇式機関短銃」です。とはいえ、これが認識され出したのはつい最近のことで(私もそんな前から気付いてたわけではないです)、昔の書籍の多くは「百式短機関銃」となってますね。まあこの辺は細かく指摘することでもなくて、知ってる人がそれぞれ判断すればよいんじゃないかと思います。