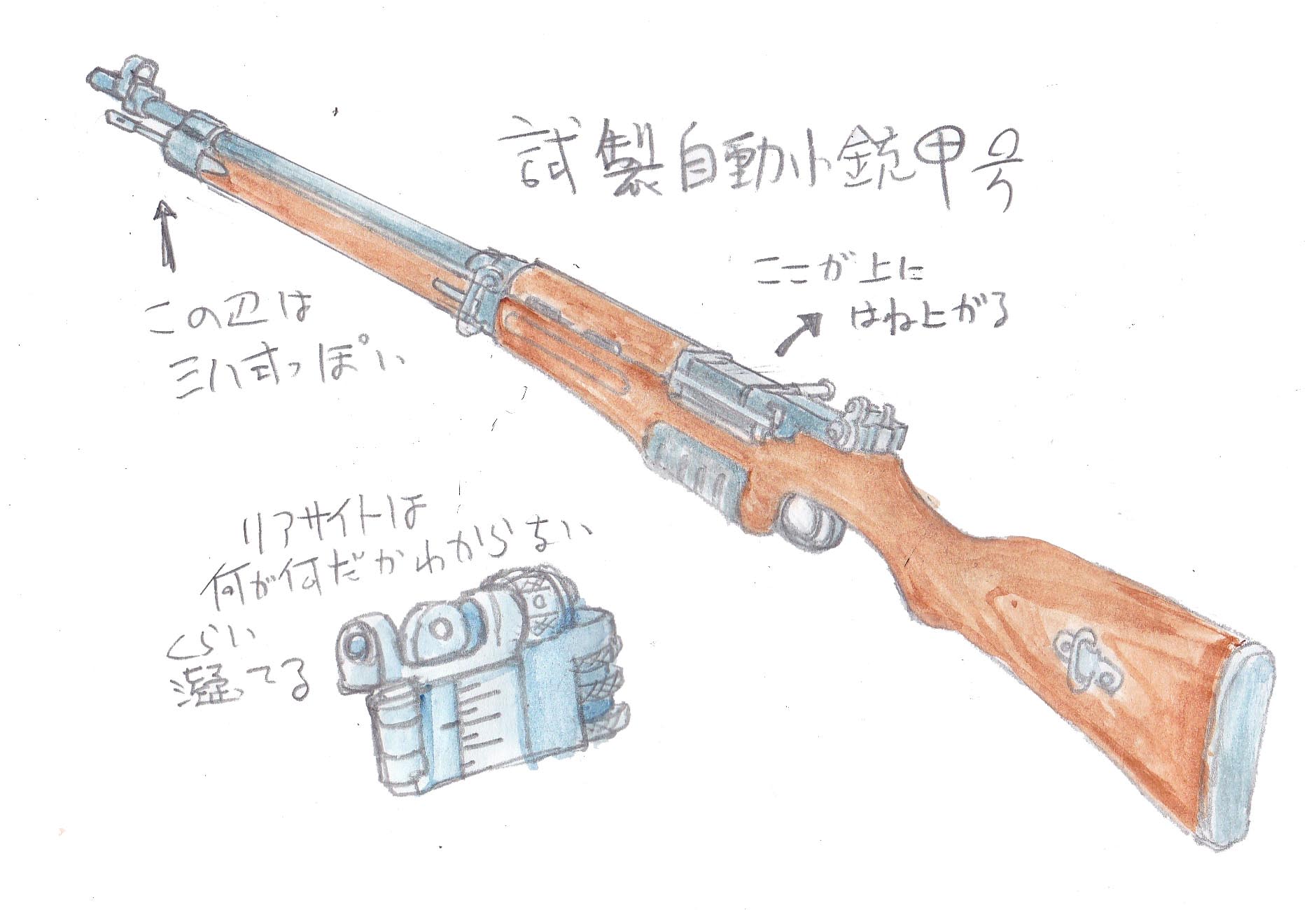

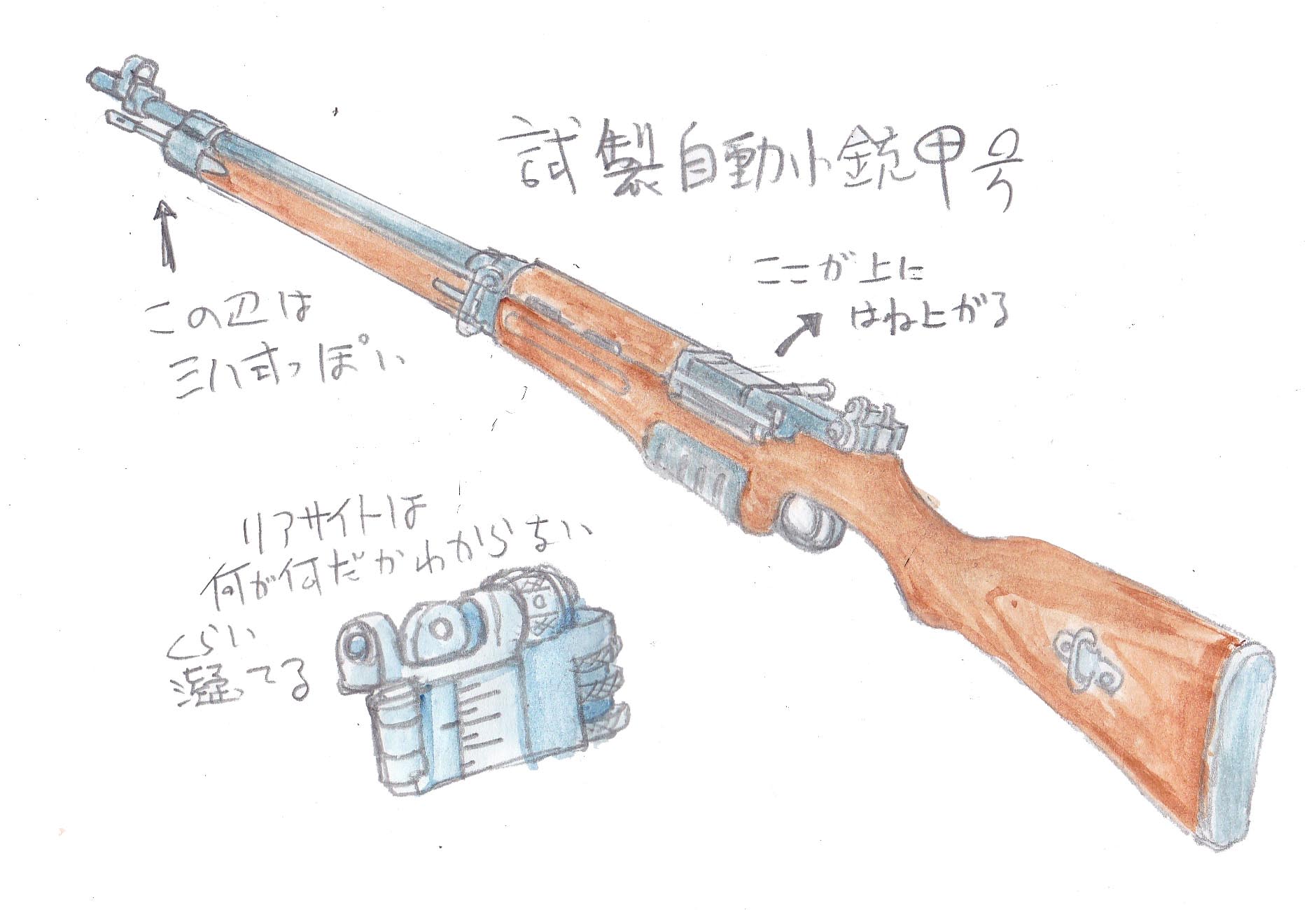

これは試製自動小銃甲号です。新しい資料が手に入ったので、つい描いてしまいました。口径6.5ミリなので女性でも楽に撃てるでしょうね。(だからといって女の子を描く必要はない)

今発売中の「GUN professionals 2015年7月号」に、日本陸軍が試作した試製自動小銃甲号がカラーで紹介されてます。書店で見て驚愕&購入。アメリカのオークションの出品商品の紹介ページでした。落札価格37000ドルは安い!というか、金で買える銃じゃないっすよ、、、、。アメリカって、凄いなあ、、。っていうか、日本からガメた銃を売買してるだけなんですけど(笑)、商品扱いとはいえ大事に保存されていることはほんと感謝しないといけないのかもしれません。

誌面の写真はかなり鮮明で、これまでわからなかったディテールがとてもよくわかります。最初からスコープマウントが付いてたり(付いていないタイプもある)、フロント・リアサイトがオフセットされてたりするのは手持ちの資料からは気付かなかった点で、大満足です。興味のある方はぜひご覧下さい。狙撃銃としての使用が前提で、スコープマウントが最初から付いているのは、ドイツのG43と同じですね。こっちは10年早いんすけどね。へへーん。

さて、日本軍は自動小銃という新型の銃器を「軽視」して三八式歩兵銃や九九式短小銃といった手動式小銃に固執し、火力面で米軍に圧倒された云々という解説が多くの書籍で散見されますが、これは大嘘です。

日本も欧米各国が自動小銃の実用化に動き出したのと同時期の1933年ごろから開発に着手し、装備に向けた取り組みを進め、甲乙丙の三種類の自動小銃が試作されました。甲号は小石川工廠製、乙はチェコのZH29のコピーで、東京瓦斯電気工業製、丙号は日本特殊鋼製です。甲・丙号はアメリカのペーターゼン自動小銃を元に独自に設計・開発されたものです(製造権を得た上でのことで、コピーではないです)。しかし、日中戦争がそのころから拡大・泥沼化し、とにかく三八・九九式を増産していく必要に迫られたため、自動小銃どころではなくなり、開発は中止されました。

軍部も手動式より自動小銃がいいのはわかってたし、全軍に配備できるに越したことはないのは、重々承知していたわけです。でも「自動小銃?いやいやいや、そんな金どこにあんの?」ってことですね。結局日本軍ってとにかく「やる気も能力もあるけど貧乏っす!」って感じなんですよね、、、。ちなみに、第二次大戦中、前線の全兵士に自動小銃を配備できたのは大金持ちの米軍だけでした。ふん。でもガーランドはとてもいい銃です(なんやねん)

で、甲号が(というか試製自動小銃が)書籍でここまで大きくカラーで紹介されるのは恐らく初めてではないでしょうか。あんまり嬉しいので絵に描いてみました。

絵に描くことで、なんとなく構成がわかるので、とりあえず描いてみるのは大事なことですね。トグル式で、発砲すると最初の絵のように機関部上部が上に跳ね上がって排莢します。ルガーと同じです。

というわけで、長年もやもやしていたことが、新しい資料が出てはっきりするのはスカッとして嬉しいものですね。この趣味の醍醐味ですね。こちらはアームズマガジンの高橋昇氏の記事。スクラップにしてるので、掲載号はわからないのですが、もう20年位前のだと思います。 試製小銃と四式自動小銃が紹介されており、写真も多く、私にとってはいまでも非常に貴重な資料です。

試製小銃と四式自動小銃が紹介されており、写真も多く、私にとってはいまでも非常に貴重な資料です。

こちらが自動小銃丙号です。

この銃もとても日本的な素敵なスタイルです。この銃が松本零士氏の漫画「グリーン・スナイパー」に出てくる自動小銃の原型のようです。

久しぶりに「グリーン・スナイパー」を読み直して、やっぱり感動。「あいつ、おれによくにてる、、、。友だちになったら、いいやつかもなあ、、」、、、ううっ。酒飲んで読んだらもうダメっす、、。

「おれにはこれしかないんだ!だから、これがいちばんいいんだ!!」

ううううっ!!。

というわけで単行本はもうボロボロであります。何回読み返してるんだろ、、、。

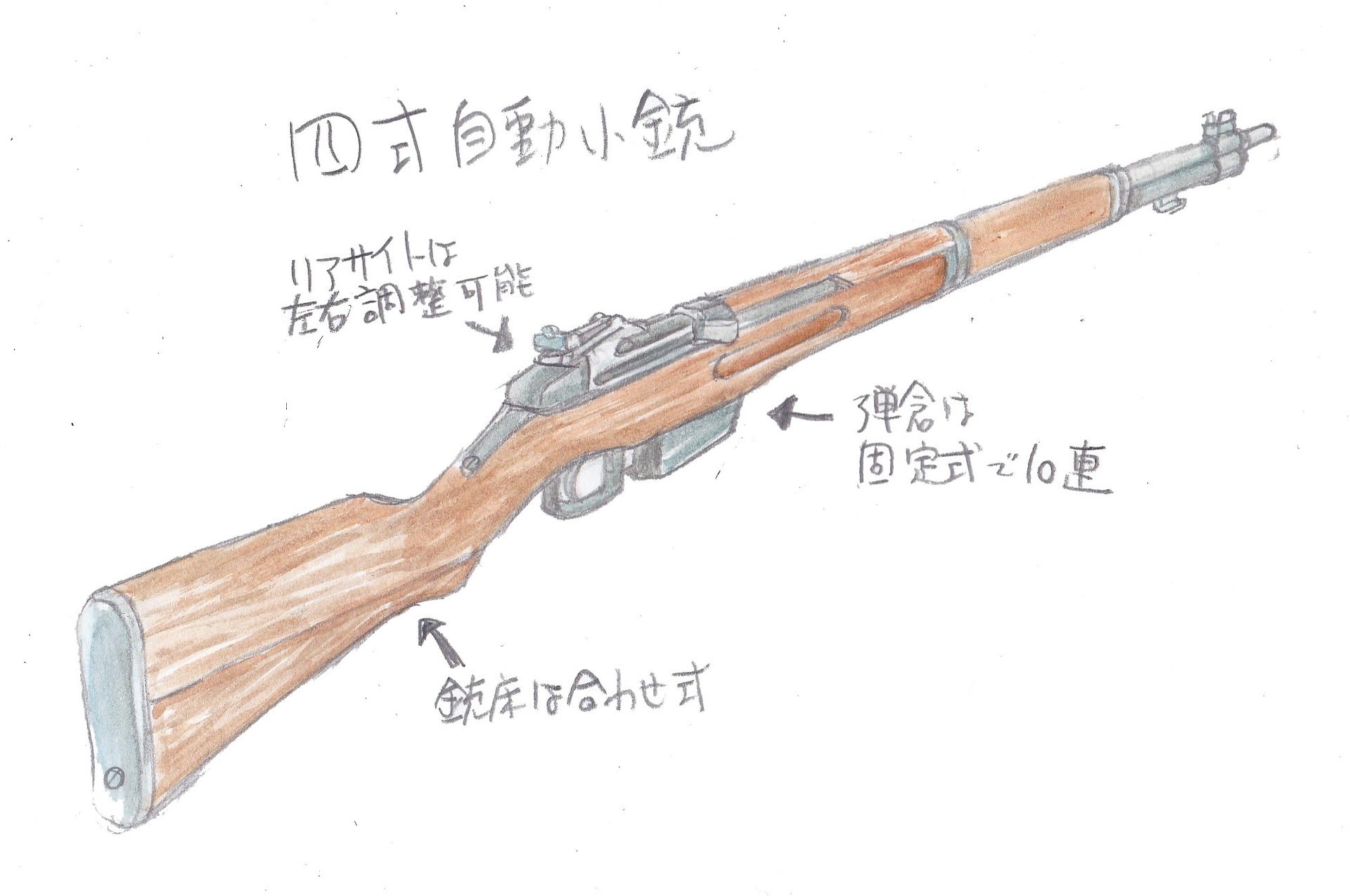

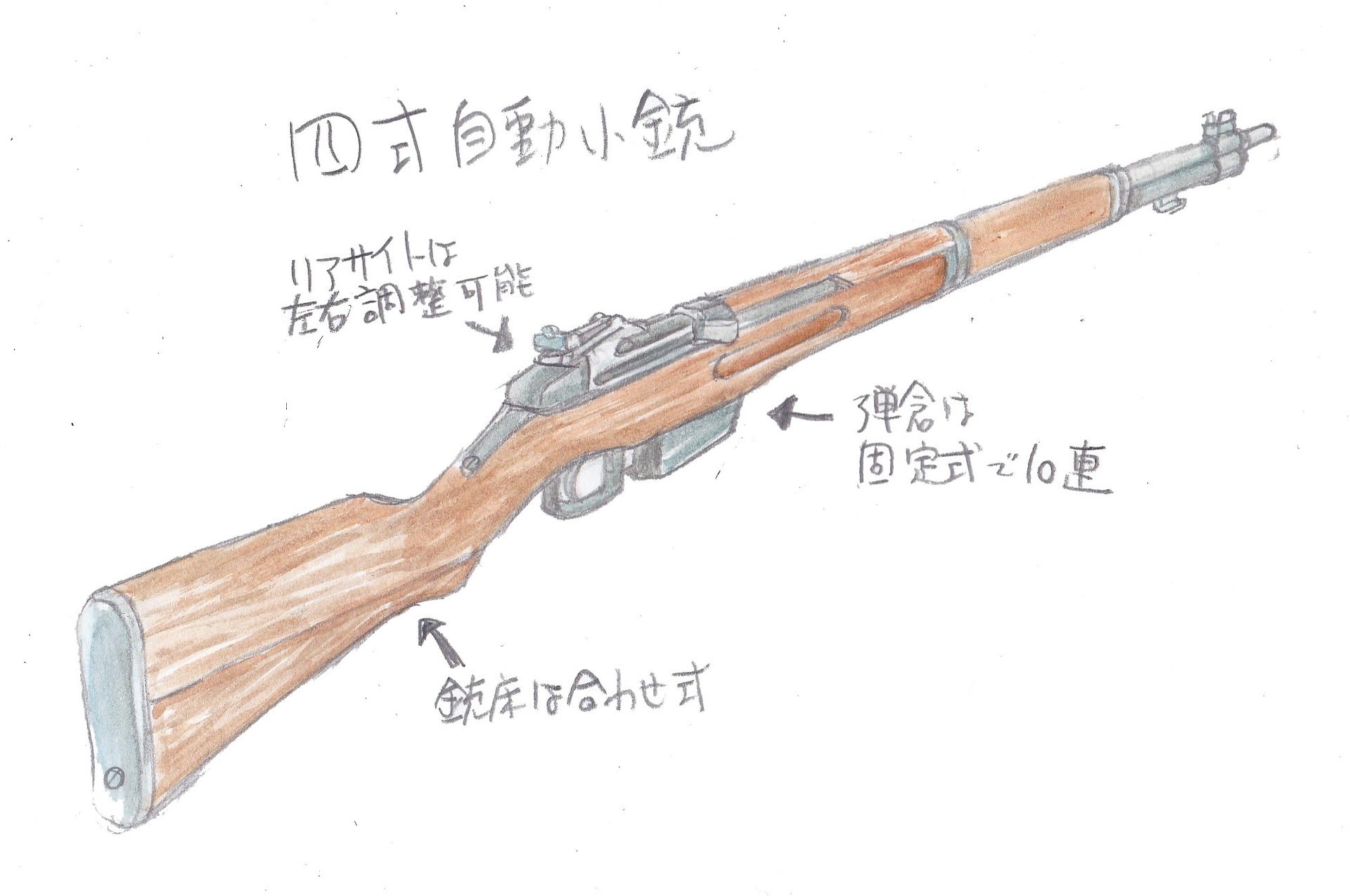

閑話休題。ここまできたら、最後まで続けます(笑)これは四式自動小銃です。 ご存知M1ガーランドのコピーです。本土決戦が迫ってきた時期に、小銃不足に悩む海軍が独自に生産・調達しようとした自動小銃です。試作及び試験的な量産で終了したという説が有力ですが、実戦にも使われたのではないかと推測する研究者もいるようです。須川薫雄氏は「日本の機関銃」内で、アメリカで見た何丁かのこの銃は、明らかに戦場で使用されたと思われる痕跡(傷など)があったと書いています。

ご存知M1ガーランドのコピーです。本土決戦が迫ってきた時期に、小銃不足に悩む海軍が独自に生産・調達しようとした自動小銃です。試作及び試験的な量産で終了したという説が有力ですが、実戦にも使われたのではないかと推測する研究者もいるようです。須川薫雄氏は「日本の機関銃」内で、アメリカで見た何丁かのこの銃は、明らかに戦場で使用されたと思われる痕跡(傷など)があったと書いています。

須川氏の記述のように、アメリカには何丁かはわかりませんが、この銃が現存しています。スミソニアンでも所蔵されており、その銃が「帝国陸海軍の銃器」(ホビージャパン)にカラーで大きく紹介されています。 これを見ると、仕上げが丁寧でびっくりします。とても終戦間際に製造された銃だとは思えません。

これを見ると、仕上げが丁寧でびっくりします。とても終戦間際に製造された銃だとは思えません。

戦争末期の日本軍の兵器は粗製濫造だったといわれますが、それは「綺麗につくれるけどやってない」だけで、「綺麗にできなかった」というわけではなかったんだなあと。それはこの銃を見るとよくわかります。しかもこれ、民間での製造です。

この銃は刻印がないのですが、「四式」と刻印され、この本の個体よりも仕上げが荒く見えるものもあります。250丁が試験的に量産されたとのことです。高橋氏の記事にも250丁とありますので、根拠は不明ながらこれが恐らく正しい数字ではないかと思います。刻印のないのが試作型で、刻印のあるものが試作量産型なのではないかと。

この本にも書かれていますが、試作段階ではちゃんと作動しなかったそうです。弾薬が変更されてますので、スプリングの強さやガスピストンの移動量など、かなりの微調整が必要なはずで、コピーしただけでは当然作動はしなかったろうと思います。この辺の情報から「不良品だった」とする向きもあるようです。

しかし、250丁量産されているとすれば、その辺は解決されていたはずです。でなければ、海軍がゴーサインを出すわけはないでしょう。いくら戦況が逼迫していたとしても、不良品とわかってて黙々と量産するほどおバカではなかったと思います。オリジナルほどの信頼性はなかったとしても、それなりの条件はクリアしていたのではないでしょうか。そうすると「戦場で使用された」という説も納得がいきます。

また、この記事を書かれた床井雅美氏は、戦争末期に鉄棒を切ったものを弾丸にした火縄式の本土決戦小銃と四式が並行して生産されていたことを「追い詰められた状況では普段想像もつかないおかしなことが起こる」「驚愕」と表現されています。たしかに、兵器の生産状況としてはいびつで、矛盾したものではあります。しかし、軍部は本土決戦にあたり「優秀な銃を備えた精鋭部隊」と「どうでもいい使い捨ての銃を持たせた国民義勇軍」を「使い分け」ようとしていた、という風にもとれます。これは私の勝手な印象なのですが、戦争末期でも、資源が枯渇寸前でも、軍部はかなり「冷静・周到」だったんじゃないかなと(だからこそ、本土決戦って恐いんですよ、、)。でも「原爆のあまりの威力にびっくりして総崩れ」という感じだったのではないでしょうか。

閑話休題(すいません)。オリジナルのガーランドは、グァムで何十発か撃ったことがあるのですが、とてもいい銃でした。なんといいますか、とても手に馴染んで、撃ったときの感じもよくて、実に頼もしく思えたのでした。「戦場でこれを持ってるだけで安心するかもなあ。『いい銃』っていうのはそういうものなのかもなあ」と思いました。同じ時に撃った三八式や九九式も、印象は違うのですが同じように「安心できる」素晴らしい銃でした。このときは銃の「恐怖感と信頼感」を感じることができた貴重な経験でした。この辺のことはまた改めて書きたいと思います。

閑話休題(ほんとすいません)。四式自動小銃は以前月刊ホビージャパン(2010年6月号)で、ファインモールドの三式中戦車長砲身型の作例の本土決戦ジオラマで登場させたことがあります。 こういうときにしか出せないので、嬉々としてドラゴンのM1を改造したような、、、。同じく、陸戦隊仕様のベルグマンも出しちゃったりしてます。こちらもドラゴンのMP28を改造しました。

こういうときにしか出せないので、嬉々としてドラゴンのM1を改造したような、、、。同じく、陸戦隊仕様のベルグマンも出しちゃったりしてます。こちらもドラゴンのMP28を改造しました。 知ってる人がみたら「ニヤリ」としてもらえるかなーと思って登場させたのですが、どんなもんだったんでしょうね、、。

知ってる人がみたら「ニヤリ」としてもらえるかなーと思って登場させたのですが、どんなもんだったんでしょうね、、。

こちらが全景。 このジオラマはとても気に入ってますので、またそのうちちゃんと紹介したいと思ってます。

このジオラマはとても気に入ってますので、またそのうちちゃんと紹介したいと思ってます。

閑話休題(ははは)。というわけで、日本軍は結局最後まで自動小銃を全軍にいきわたらせることは出来ませんでした。ボルトアクション式を含め、日本軍最後の小銃がガーランドのコピーだったということはどこか物悲しくもありますね、、、。しかも、戦後自衛隊が装備した自動小銃はガーランドでした(M1カービンもありますけど)。これも何かの因縁なんでしょうね。その後64式、89式と日本製の自動小銃が製造・装備されたことは「日本は貧乏でなくなった」という証なのかもしれませんね。

なんか綺麗にまとまったような気がしますが、気のせいですね(笑)

それでは。

今発売中の「GUN professionals 2015年7月号」に、日本陸軍が試作した試製自動小銃甲号がカラーで紹介されてます。書店で見て驚愕&購入。アメリカのオークションの出品商品の紹介ページでした。落札価格37000ドルは安い!というか、金で買える銃じゃないっすよ、、、、。アメリカって、凄いなあ、、。っていうか、日本からガメた銃を売買してるだけなんですけど(笑)、商品扱いとはいえ大事に保存されていることはほんと感謝しないといけないのかもしれません。

誌面の写真はかなり鮮明で、これまでわからなかったディテールがとてもよくわかります。最初からスコープマウントが付いてたり(付いていないタイプもある)、フロント・リアサイトがオフセットされてたりするのは手持ちの資料からは気付かなかった点で、大満足です。興味のある方はぜひご覧下さい。狙撃銃としての使用が前提で、スコープマウントが最初から付いているのは、ドイツのG43と同じですね。こっちは10年早いんすけどね。へへーん。

さて、日本軍は自動小銃という新型の銃器を「軽視」して三八式歩兵銃や九九式短小銃といった手動式小銃に固執し、火力面で米軍に圧倒された云々という解説が多くの書籍で散見されますが、これは大嘘です。

日本も欧米各国が自動小銃の実用化に動き出したのと同時期の1933年ごろから開発に着手し、装備に向けた取り組みを進め、甲乙丙の三種類の自動小銃が試作されました。甲号は小石川工廠製、乙はチェコのZH29のコピーで、東京瓦斯電気工業製、丙号は日本特殊鋼製です。甲・丙号はアメリカのペーターゼン自動小銃を元に独自に設計・開発されたものです(製造権を得た上でのことで、コピーではないです)。しかし、日中戦争がそのころから拡大・泥沼化し、とにかく三八・九九式を増産していく必要に迫られたため、自動小銃どころではなくなり、開発は中止されました。

軍部も手動式より自動小銃がいいのはわかってたし、全軍に配備できるに越したことはないのは、重々承知していたわけです。でも「自動小銃?いやいやいや、そんな金どこにあんの?」ってことですね。結局日本軍ってとにかく「やる気も能力もあるけど貧乏っす!」って感じなんですよね、、、。ちなみに、第二次大戦中、前線の全兵士に自動小銃を配備できたのは大金持ちの米軍だけでした。ふん。でもガーランドはとてもいい銃です(なんやねん)

で、甲号が(というか試製自動小銃が)書籍でここまで大きくカラーで紹介されるのは恐らく初めてではないでしょうか。あんまり嬉しいので絵に描いてみました。

絵に描くことで、なんとなく構成がわかるので、とりあえず描いてみるのは大事なことですね。トグル式で、発砲すると最初の絵のように機関部上部が上に跳ね上がって排莢します。ルガーと同じです。

というわけで、長年もやもやしていたことが、新しい資料が出てはっきりするのはスカッとして嬉しいものですね。この趣味の醍醐味ですね。こちらはアームズマガジンの高橋昇氏の記事。スクラップにしてるので、掲載号はわからないのですが、もう20年位前のだと思います。

試製小銃と四式自動小銃が紹介されており、写真も多く、私にとってはいまでも非常に貴重な資料です。

試製小銃と四式自動小銃が紹介されており、写真も多く、私にとってはいまでも非常に貴重な資料です。こちらが自動小銃丙号です。

この銃もとても日本的な素敵なスタイルです。この銃が松本零士氏の漫画「グリーン・スナイパー」に出てくる自動小銃の原型のようです。

久しぶりに「グリーン・スナイパー」を読み直して、やっぱり感動。「あいつ、おれによくにてる、、、。友だちになったら、いいやつかもなあ、、」、、、ううっ。酒飲んで読んだらもうダメっす、、。

「おれにはこれしかないんだ!だから、これがいちばんいいんだ!!」

ううううっ!!。

というわけで単行本はもうボロボロであります。何回読み返してるんだろ、、、。

閑話休題。ここまできたら、最後まで続けます(笑)これは四式自動小銃です。

ご存知M1ガーランドのコピーです。本土決戦が迫ってきた時期に、小銃不足に悩む海軍が独自に生産・調達しようとした自動小銃です。試作及び試験的な量産で終了したという説が有力ですが、実戦にも使われたのではないかと推測する研究者もいるようです。須川薫雄氏は「日本の機関銃」内で、アメリカで見た何丁かのこの銃は、明らかに戦場で使用されたと思われる痕跡(傷など)があったと書いています。

ご存知M1ガーランドのコピーです。本土決戦が迫ってきた時期に、小銃不足に悩む海軍が独自に生産・調達しようとした自動小銃です。試作及び試験的な量産で終了したという説が有力ですが、実戦にも使われたのではないかと推測する研究者もいるようです。須川薫雄氏は「日本の機関銃」内で、アメリカで見た何丁かのこの銃は、明らかに戦場で使用されたと思われる痕跡(傷など)があったと書いています。須川氏の記述のように、アメリカには何丁かはわかりませんが、この銃が現存しています。スミソニアンでも所蔵されており、その銃が「帝国陸海軍の銃器」(ホビージャパン)にカラーで大きく紹介されています。

これを見ると、仕上げが丁寧でびっくりします。とても終戦間際に製造された銃だとは思えません。

これを見ると、仕上げが丁寧でびっくりします。とても終戦間際に製造された銃だとは思えません。戦争末期の日本軍の兵器は粗製濫造だったといわれますが、それは「綺麗につくれるけどやってない」だけで、「綺麗にできなかった」というわけではなかったんだなあと。それはこの銃を見るとよくわかります。しかもこれ、民間での製造です。

この銃は刻印がないのですが、「四式」と刻印され、この本の個体よりも仕上げが荒く見えるものもあります。250丁が試験的に量産されたとのことです。高橋氏の記事にも250丁とありますので、根拠は不明ながらこれが恐らく正しい数字ではないかと思います。刻印のないのが試作型で、刻印のあるものが試作量産型なのではないかと。

この本にも書かれていますが、試作段階ではちゃんと作動しなかったそうです。弾薬が変更されてますので、スプリングの強さやガスピストンの移動量など、かなりの微調整が必要なはずで、コピーしただけでは当然作動はしなかったろうと思います。この辺の情報から「不良品だった」とする向きもあるようです。

しかし、250丁量産されているとすれば、その辺は解決されていたはずです。でなければ、海軍がゴーサインを出すわけはないでしょう。いくら戦況が逼迫していたとしても、不良品とわかってて黙々と量産するほどおバカではなかったと思います。オリジナルほどの信頼性はなかったとしても、それなりの条件はクリアしていたのではないでしょうか。そうすると「戦場で使用された」という説も納得がいきます。

また、この記事を書かれた床井雅美氏は、戦争末期に鉄棒を切ったものを弾丸にした火縄式の本土決戦小銃と四式が並行して生産されていたことを「追い詰められた状況では普段想像もつかないおかしなことが起こる」「驚愕」と表現されています。たしかに、兵器の生産状況としてはいびつで、矛盾したものではあります。しかし、軍部は本土決戦にあたり「優秀な銃を備えた精鋭部隊」と「どうでもいい使い捨ての銃を持たせた国民義勇軍」を「使い分け」ようとしていた、という風にもとれます。これは私の勝手な印象なのですが、戦争末期でも、資源が枯渇寸前でも、軍部はかなり「冷静・周到」だったんじゃないかなと(だからこそ、本土決戦って恐いんですよ、、)。でも「原爆のあまりの威力にびっくりして総崩れ」という感じだったのではないでしょうか。

閑話休題(すいません)。オリジナルのガーランドは、グァムで何十発か撃ったことがあるのですが、とてもいい銃でした。なんといいますか、とても手に馴染んで、撃ったときの感じもよくて、実に頼もしく思えたのでした。「戦場でこれを持ってるだけで安心するかもなあ。『いい銃』っていうのはそういうものなのかもなあ」と思いました。同じ時に撃った三八式や九九式も、印象は違うのですが同じように「安心できる」素晴らしい銃でした。このときは銃の「恐怖感と信頼感」を感じることができた貴重な経験でした。この辺のことはまた改めて書きたいと思います。

閑話休題(ほんとすいません)。四式自動小銃は以前月刊ホビージャパン(2010年6月号)で、ファインモールドの三式中戦車長砲身型の作例の本土決戦ジオラマで登場させたことがあります。

こういうときにしか出せないので、嬉々としてドラゴンのM1を改造したような、、、。同じく、陸戦隊仕様のベルグマンも出しちゃったりしてます。こちらもドラゴンのMP28を改造しました。

こういうときにしか出せないので、嬉々としてドラゴンのM1を改造したような、、、。同じく、陸戦隊仕様のベルグマンも出しちゃったりしてます。こちらもドラゴンのMP28を改造しました。 知ってる人がみたら「ニヤリ」としてもらえるかなーと思って登場させたのですが、どんなもんだったんでしょうね、、。

知ってる人がみたら「ニヤリ」としてもらえるかなーと思って登場させたのですが、どんなもんだったんでしょうね、、。こちらが全景。

このジオラマはとても気に入ってますので、またそのうちちゃんと紹介したいと思ってます。

このジオラマはとても気に入ってますので、またそのうちちゃんと紹介したいと思ってます。閑話休題(ははは)。というわけで、日本軍は結局最後まで自動小銃を全軍にいきわたらせることは出来ませんでした。ボルトアクション式を含め、日本軍最後の小銃がガーランドのコピーだったということはどこか物悲しくもありますね、、、。しかも、戦後自衛隊が装備した自動小銃はガーランドでした(M1カービンもありますけど)。これも何かの因縁なんでしょうね。その後64式、89式と日本製の自動小銃が製造・装備されたことは「日本は貧乏でなくなった」という証なのかもしれませんね。

なんか綺麗にまとまったような気がしますが、気のせいですね(笑)

それでは。

このイラストは、中四国AFVの会のブースで配布される、「中四国AFVの会ニュース」に使用するためのものです。「ニュース」は同会の様子をA4二つ折り4ページに簡単にまとめたものです。昨年はじめて発行し、ホビーショーの会場で配布しました。今年も配布する予定ですので、興味のある方はぜひ当ブースにおいで下さい。

このイラストは、中四国AFVの会のブースで配布される、「中四国AFVの会ニュース」に使用するためのものです。「ニュース」は同会の様子をA4二つ折り4ページに簡単にまとめたものです。昨年はじめて発行し、ホビーショーの会場で配布しました。今年も配布する予定ですので、興味のある方はぜひ当ブースにおいで下さい。 今年のパンフの表紙にも使いました。基本的にもう御役御免ですのでアップします。

今年のパンフの表紙にも使いました。基本的にもう御役御免ですのでアップします。 試製二型機関短銃の車載型は、ほんとはスリングスイベルは付いてないです。でも試作だから付いてないだけなんじゃないかなーと思うのと、絵的に付いたほうがおさまりがいいので付けました。車載重機のように、銃眼から射撃するための銃なのでスリングはなくてもいいのかもしれませんが、車外での警備や、車両を放棄した後の乗員の武装用としても使用することを考えると、採用された場合はスリングは付けられたんじゃないかと思います。側面の鉄の板は、薬莢受けを付けるための金具だそうです。この銃についてはちょっと興味深い点があるので、そのうちまた書くつもりです。あー、ほんとこの銃、モデルガンで出んじゃろか。無理か、、、。

試製二型機関短銃の車載型は、ほんとはスリングスイベルは付いてないです。でも試作だから付いてないだけなんじゃないかなーと思うのと、絵的に付いたほうがおさまりがいいので付けました。車載重機のように、銃眼から射撃するための銃なのでスリングはなくてもいいのかもしれませんが、車外での警備や、車両を放棄した後の乗員の武装用としても使用することを考えると、採用された場合はスリングは付けられたんじゃないかと思います。側面の鉄の板は、薬莢受けを付けるための金具だそうです。この銃についてはちょっと興味深い点があるので、そのうちまた書くつもりです。あー、ほんとこの銃、モデルガンで出んじゃろか。無理か、、、。

キャストで一体で抜いたものに黒のペンキを吹いただけの参考用程度のものですが、原型が六人部氏らしくてとてもいいフォルムです。これも、モデルガンもしくはガスブロで出ないかなあ、、。無理か、、、。ウェブリーもほんといい形してます。江戸川乱歩の小説の登場人物が使ってそうな感じですね。

キャストで一体で抜いたものに黒のペンキを吹いただけの参考用程度のものですが、原型が六人部氏らしくてとてもいいフォルムです。これも、モデルガンもしくはガスブロで出ないかなあ、、。無理か、、、。ウェブリーもほんといい形してます。江戸川乱歩の小説の登場人物が使ってそうな感じですね。

そしてただにぎわっているだけでなくて出品作品はどれも気合の入ったものばかりで、かといって傾向が同じというわけでもなくて、バラエティーに富んでいるような感じでした。なんといいますか、会場の雰囲気・作品ともども全体的にとてもいい流れになってきているような気がしました。

そしてただにぎわっているだけでなくて出品作品はどれも気合の入ったものばかりで、かといって傾向が同じというわけでもなくて、バラエティーに富んでいるような感じでした。なんといいますか、会場の雰囲気・作品ともども全体的にとてもいい流れになってきているような気がしました。 記念品は缶バッジやポストカードをパックした「おみやげセット」で、私はイラストを担当するなど、いろいろお手伝いさせていただきました。昨年当ブログで紹介しましたAFVの会のマスコット「せんしゃん」のレジンキットもついに実戦参加することになり、15個も生産しました。

記念品は缶バッジやポストカードをパックした「おみやげセット」で、私はイラストを担当するなど、いろいろお手伝いさせていただきました。昨年当ブログで紹介しましたAFVの会のマスコット「せんしゃん」のレジンキットもついに実戦参加することになり、15個も生産しました。

しかし高額なので(なにぶんコストが、、)数個はけたら大成功だなーと思ってましたが、なんと開場後数時間でなくなってしまいました!いやー、びっくり!! 購入してくださった皆様には心よりお礼申し上げます。

しかし高額なので(なにぶんコストが、、)数個はけたら大成功だなーと思ってましたが、なんと開場後数時間でなくなってしまいました!いやー、びっくり!! 購入してくださった皆様には心よりお礼申し上げます。 この作品、塗装だけで発砲の瞬間をとらえてるんですよ。凄い!!あと、去年ある方が独自にスクラッチしてこられてびっくりさせられたせんしゃんが、完成してました。

この作品、塗装だけで発砲の瞬間をとらえてるんですよ。凄い!!あと、去年ある方が独自にスクラッチしてこられてびっくりさせられたせんしゃんが、完成してました。 これも嬉しかったです!!お花がいいですね(笑)作者はいらっしゃってたと思うのですが、こちらもバタバタしていたので気がつかず、お話できなくて残念でした。

これも嬉しかったです!!お花がいいですね(笑)作者はいらっしゃってたと思うのですが、こちらもバタバタしていたので気がつかず、お話できなくて残念でした。

計3ページで、写真も大きく、製作過程も紹介していただいております。

計3ページで、写真も大きく、製作過程も紹介していただいております。 ホリエカニコ氏の「第二次大戦紳士録」(HOBBY JAPAN)は日独の将官の人間的魅力を軸に、戦時での苦闘苦難を描いた漫画で(パウルスの回とかたまらん、、、)、お勧めです。

ホリエカニコ氏の「第二次大戦紳士録」(HOBBY JAPAN)は日独の将官の人間的魅力を軸に、戦時での苦闘苦難を描いた漫画で(パウルスの回とかたまらん、、、)、お勧めです。

グリップとコッキングピースは板鉛を張って、デザインナイフで筋を入れています。ここまで小さくなると、エポパテよりも使いやすいですね。

グリップとコッキングピースは板鉛を張って、デザインナイフで筋を入れています。ここまで小さくなると、エポパテよりも使いやすいですね。 ホルスターはキャンバス地のタイプ(もちろんレプリカ)。タミヤもドラゴンも皮製のタイプなので、これも作ろうかなと思ってます。南方では湿気に弱い皮よりもキャンバスタイプがよかったのではないかと思います。また、十四年式のホルスターや小銃の弾薬盒も、綿またはリネンにゴムを染み込ませたゴム引きタイプがあり、南方ではこれまたこちらの方が長持ちしたそうです。九四式用のゴム引きタイプもあった可能性も高いのですが、見たことがないですね。あったなら見てみたい、、、。どーでもいいですかそうですか。

ホルスターはキャンバス地のタイプ(もちろんレプリカ)。タミヤもドラゴンも皮製のタイプなので、これも作ろうかなと思ってます。南方では湿気に弱い皮よりもキャンバスタイプがよかったのではないかと思います。また、十四年式のホルスターや小銃の弾薬盒も、綿またはリネンにゴムを染み込ませたゴム引きタイプがあり、南方ではこれまたこちらの方が長持ちしたそうです。九四式用のゴム引きタイプもあった可能性も高いのですが、見たことがないですね。あったなら見てみたい、、、。どーでもいいですかそうですか。

長期間にわたり、なかなか苦労しながら製作しました作品ですので、本当に嬉しかったです。また、自分なりにいろいろな思いを込めて全力投球しました。なのでできるだけ多くの方に見ていただければ嬉しいです。興味のある方はぜひご覧下さい。

長期間にわたり、なかなか苦労しながら製作しました作品ですので、本当に嬉しかったです。また、自分なりにいろいろな思いを込めて全力投球しました。なのでできるだけ多くの方に見ていただければ嬉しいです。興味のある方はぜひご覧下さい。 いや、素直に嬉しいです。作ってよかった、、、。関係者の方々には心よりお礼申し上げます。来年もできるかぎり参加したいと思っています。「よし、それじゃ来年は何を作ろうか」ともうすでにあれこれ考えてたりしてます(笑)。この作品は、また後日紹介したいと思います。

いや、素直に嬉しいです。作ってよかった、、、。関係者の方々には心よりお礼申し上げます。来年もできるかぎり参加したいと思っています。「よし、それじゃ来年は何を作ろうか」ともうすでにあれこれ考えてたりしてます(笑)。この作品は、また後日紹介したいと思います。 走るかどうかとか砲塔が回るかどうかとかは知りません考えません。キャタピラだけで5000円使ったとかそういうことも知ったことではありません。自分がカッコいいと思えたらそれでよいのであります。多分、おそらく、きっと。

走るかどうかとか砲塔が回るかどうかとかは知りません考えません。キャタピラだけで5000円使ったとかそういうことも知ったことではありません。自分がカッコいいと思えたらそれでよいのであります。多分、おそらく、きっと。

ずーぅっと前に、ファインモールドの九七式自動砲を紹介しましたが、あの時構想していた作品がやっと完成したというわけです。

ずーぅっと前に、ファインモールドの九七式自動砲を紹介しましたが、あの時構想していた作品がやっと完成したというわけです。 HPには、マスコット紹介と4コマ漫画も掲載しておりますのでよろしければどうぞ。漫画、止まったままですいません、、、。3話目、パンフに載せようかと運営委の人と話してますので、、。

HPには、マスコット紹介と4コマ漫画も掲載しておりますのでよろしければどうぞ。漫画、止まったままですいません、、、。3話目、パンフに載せようかと運営委の人と話してますので、、。

この作例では、フィギュアの塗装は原型を製作された竹一郎氏が担当しています。そうです、恐れ多いことに私の作った戦車に竹氏が塗装したフィギュアが乗っているのですよ、、、(汗) 竹氏の塗装したフィギュアはかなり凄い仕上がりなので、ぜひご覧下さい。

この作例では、フィギュアの塗装は原型を製作された竹一郎氏が担当しています。そうです、恐れ多いことに私の作った戦車に竹氏が塗装したフィギュアが乗っているのですよ、、、(汗) 竹氏の塗装したフィギュアはかなり凄い仕上がりなので、ぜひご覧下さい。

実車解説は日本戦車やイタリア軍研究家で知られる吉川和篤氏が担当されており、添付の写真はどれも初めてみるものばかりです。日本戦車が好きな方には、これだけでも見ごたえがあるのではないでしょうか。

実車解説は日本戦車やイタリア軍研究家で知られる吉川和篤氏が担当されており、添付の写真はどれも初めてみるものばかりです。日本戦車が好きな方には、これだけでも見ごたえがあるのではないでしょうか。

タミヤイタレリのP40は、初版を買い逃して後悔していたので再販はとてもありがたかったです。初版特典とばかり思っていた資料写真集がちゃんと付いていたので一安心。作りたいけど先に作りたいものがアレコレあるので、お手つきはまだちょっと先ですね。オートバイセットは久しぶりに行った模型屋さんで見かけてつい購入(作る予定もないのに、、、)。この箱絵、個人的にはMMのベストなんですよ。ほんと素晴らしい。カッコいいです。カラーコピーして部屋に張っておこうと思います。ところで、「Zundapp」ってツェンダップのほかに、ツュンダップという表記もありますが、どっちが近いんでしょうね、、。まあ、なんであれタミヤっ子の端くれとしてはツェンダップでいきたいところですね。

タミヤイタレリのP40は、初版を買い逃して後悔していたので再販はとてもありがたかったです。初版特典とばかり思っていた資料写真集がちゃんと付いていたので一安心。作りたいけど先に作りたいものがアレコレあるので、お手つきはまだちょっと先ですね。オートバイセットは久しぶりに行った模型屋さんで見かけてつい購入(作る予定もないのに、、、)。この箱絵、個人的にはMMのベストなんですよ。ほんと素晴らしい。カッコいいです。カラーコピーして部屋に張っておこうと思います。ところで、「Zundapp」ってツェンダップのほかに、ツュンダップという表記もありますが、どっちが近いんでしょうね、、。まあ、なんであれタミヤっ子の端くれとしてはツェンダップでいきたいところですね。 工作も楽しいですが、やっぱりウェザリングが一番テンションが上がります。

工作も楽しいですが、やっぱりウェザリングが一番テンションが上がります。

箱も綺麗で、凹みや日焼けもなし。この箱絵、ほんとかっこいいです。中身も完全未開封。

箱も綺麗で、凹みや日焼けもなし。この箱絵、ほんとかっこいいです。中身も完全未開封。 これだけの程度のものはなかなかないんじゃないかと思います。めっけもんです。割と結構なお値段でしたが(軽自動車一台分、じゃなくて飲み会一回戦分くらい)、満足です。

これだけの程度のものはなかなかないんじゃないかと思います。めっけもんです。割と結構なお値段でしたが(軽自動車一台分、じゃなくて飲み会一回戦分くらい)、満足です。

こちらも、まあ相応の値段でした。タミヤの飛行機の72キットは店頭で見かけたことがないので、懐かしさはありません。私のころはすでに72といえばハセガワでしたから、、、。震電が好きで、さらに小松崎氏の箱絵欲しさに買ったのです。

こちらも、まあ相応の値段でした。タミヤの飛行機の72キットは店頭で見かけたことがないので、懐かしさはありません。私のころはすでに72といえばハセガワでしたから、、、。震電が好きで、さらに小松崎氏の箱絵欲しさに買ったのです。

なのでMMの所はいま見てもため息が出ますね、、、。ふう、、、。

なのでMMの所はいま見てもため息が出ますね、、、。ふう、、、。 よくよく考えるとナウシカもすでにその頃の思い出とシンクロするんですよね、、、。

よくよく考えるとナウシカもすでにその頃の思い出とシンクロするんですよね、、、。

Plus modelのはどれもよく出来てますね。ほんと素晴らしい。でも、ぶっちゃけ、実車のことはよく知りません。カッコいいから買ってしまったという、、、。トラクターはいいですね。戦場より農場が似合います。タミヤさんには、コマツを35で出して欲しい、、。

Plus modelのはどれもよく出来てますね。ほんと素晴らしい。でも、ぶっちゃけ、実車のことはよく知りません。カッコいいから買ってしまったという、、、。トラクターはいいですね。戦場より農場が似合います。タミヤさんには、コマツを35で出して欲しい、、。

これはWespe ModelsのS65。もう10年くらい前に作ったので、インジェクションが出たときも平気の平左衛門でした(笑)

これはWespe ModelsのS65。もう10年くらい前に作ったので、インジェクションが出たときも平気の平左衛門でした(笑) 「ISUZU」はどの形式を指すのかよくわからない、、、。ファインの94式とはちょっと違うのですが、似てるなあ、、。同じのかなあ、、、。ま、今更じたばたしたって、手遅れなんですが。作るなら、民生用に勝手に改造するつもり。「FORD JA3」に至ってはどの軍で使われてたのかもわからない。「誰やねん、お前」って感じですね。でも、めちゃかっこいい。これもいつか作るつもりです。30年代のアメリカの田舎の情景がいいですね。ギターケースを持った黒人のあんちゃんが、荒野の十字路で悪魔に「乗んなよ」と誘われてるような感じで。もちろん、思ってるだけですけど。

「ISUZU」はどの形式を指すのかよくわからない、、、。ファインの94式とはちょっと違うのですが、似てるなあ、、。同じのかなあ、、、。ま、今更じたばたしたって、手遅れなんですが。作るなら、民生用に勝手に改造するつもり。「FORD JA3」に至ってはどの軍で使われてたのかもわからない。「誰やねん、お前」って感じですね。でも、めちゃかっこいい。これもいつか作るつもりです。30年代のアメリカの田舎の情景がいいですね。ギターケースを持った黒人のあんちゃんが、荒野の十字路で悪魔に「乗んなよ」と誘われてるような感じで。もちろん、思ってるだけですけど。

作りたいけど、作るのがもったいない、、、。

作りたいけど、作るのがもったいない、、、。 素性はよさそうなので、あれこれ手を入れれば何とかいいものになるかな、と思ってたのですが、モデルビクトリアのキット(右)と並べると、、、、。

素性はよさそうなので、あれこれ手を入れれば何とかいいものになるかな、と思ってたのですが、モデルビクトリアのキット(右)と並べると、、、、。 困ったものです。同じスケールとは思えない、、、。

困ったものです。同じスケールとは思えない、、、。

軍用よりは民生用が似合いそうなので、そのつもりで作ってます。作り出してから、結構時間がたってまして、たまに出してきてちょこっと進めてるような感じです。いつインジェクションキットになるのかとドキドキしながら進めているのですが、さすがにまだ大丈夫なようです(笑)。

軍用よりは民生用が似合いそうなので、そのつもりで作ってます。作り出してから、結構時間がたってまして、たまに出してきてちょこっと進めてるような感じです。いつインジェクションキットになるのかとドキドキしながら進めているのですが、さすがにまだ大丈夫なようです(笑)。

脚回りなど、ほぼ一体で抜いていて、なかなか凄いです。この車両が大好きな、毛むくじゃらの芋虫みたいな指をしたフランスのオッちゃんが、ふうふう言いながら一生懸命作ったんだろうなあ、と勝手に想像してほっこりしながら作ってます。

脚回りなど、ほぼ一体で抜いていて、なかなか凄いです。この車両が大好きな、毛むくじゃらの芋虫みたいな指をしたフランスのオッちゃんが、ふうふう言いながら一生懸命作ったんだろうなあ、と勝手に想像してほっこりしながら作ってます。