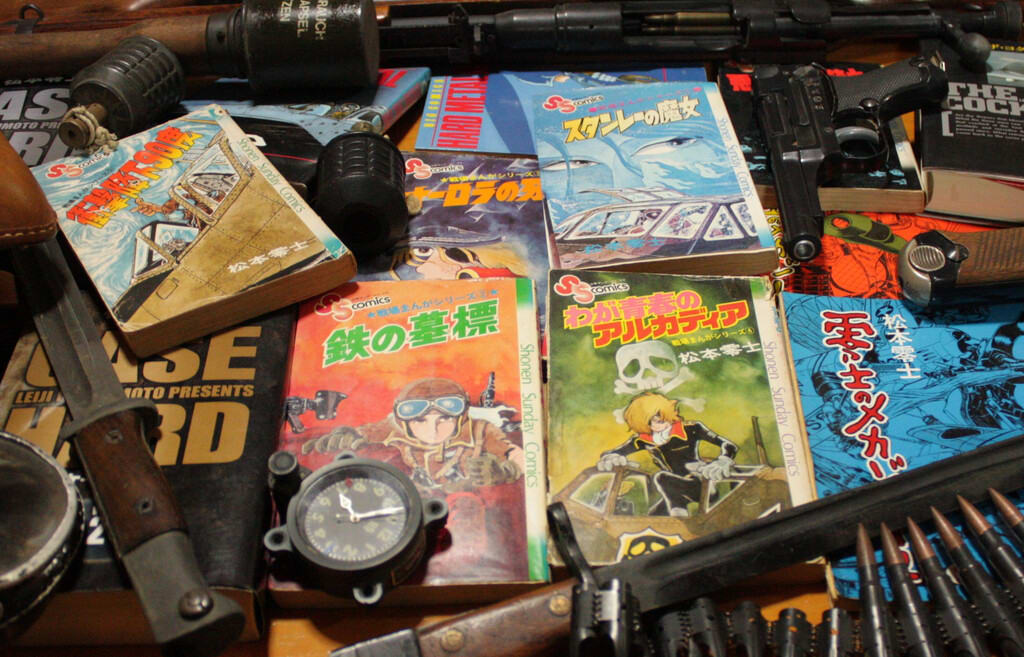

今回は久しぶりの酩酊読書会です。要はお薦めの本の紹介です。これまではほぼ活字本ばかりでしたけど、今回は漫画編です。

「ミハルの戦場」(原作・濱田轟天 作画・藤本ケンジ 小学館)

203X年、諸外国によって分断統治されメチャクチャになった日本で、狙撃兵として生きる少女の物語。舞台はいわゆるディストピアなんですが、そのディストピア具合が実にリアルで「人ごとじゃねえなあ」感が半端ないです。

市民(というか農民)の服はつぎはぎ、靴は底の抜けたスニーカーやサンダル。主食は米ではなく稗。電気は発電機で作られ(発電所なんてない)夜は真っ暗、ミハルたち子供は「エアコン」という単語すら知らない、、、。

203X年、諸外国によって分断統治されメチャクチャになった日本で、狙撃兵として生きる少女の物語。舞台はいわゆるディストピアなんですが、そのディストピア具合が実にリアルで「人ごとじゃねえなあ」感が半端ないです。

市民(というか農民)の服はつぎはぎ、靴は底の抜けたスニーカーやサンダル。主食は米ではなく稗。電気は発電機で作られ(発電所なんてない)夜は真っ暗、ミハルたち子供は「エアコン」という単語すら知らない、、、。

夢も希望も無い非常にキツイ世界なのですが、それでも人間同士の「信頼」「信義」というものは少ないながらも残されていて、それらを大切に守っている人達はいる。人に頼らず生きてきたワンマンアーミーのミハルは、そういう人達と出会うことで徐々に自分の居場所を見つけていきます。

それはいわゆるヒューマニズム礼賛かというとそうではなく「個人が生きるためには他人の助けがいる。なので信用信頼は必要」といったドライな感じではあるのですが、それがとてもリアリティがある。とはいえヒューマニズムとしてのそれももちろん大切、ということも伝わってきます。バランス感がいいなあ、と。

それはいわゆるヒューマニズム礼賛かというとそうではなく「個人が生きるためには他人の助けがいる。なので信用信頼は必要」といったドライな感じではあるのですが、それがとてもリアリティがある。とはいえヒューマニズムとしてのそれももちろん大切、ということも伝わってきます。バランス感がいいなあ、と。

ここで描かれる「人と人の信用・信頼の大切さ」は恐らく作者の願いなのでしょう。そして、私たちもそういうものを大切にしたいと思ってて(ですよね?)、その作者の願いが切々とこちらに伝わってくるから「いい漫画」になってるんだろうな、と思います。

しかしながら、ミハルのいる世界は容赦のない厳しい世界であることには変わりありません。この物語がどういう風に流れいかなる結末を迎えるのか。次巻がとても楽しみです。ゼロ話(単行本での1本目)をエックスで読んで「凄えなあ!できたら続きは本で読みたい!」と思ってたので、単行本になって嬉しかったです。個人的な印象ですが、読んでいて村上龍氏の小説「5分後の世界」(これも超お勧め)を思い出しました。この小説が好きな人には特にお勧めです。

「ビューティフルプレイス」(松本次郎 小学館)

舞台は「ミハルの戦場」と同じく近未来のディストピアの日本です。でも状況的には違います。内戦により都市部は市単位で分断され、街では「挺身活動」と呼ばれる武装した女子高校生による治安維持活動が行われており、その女子高生たちが主人公。松本次郎氏の真骨頂的な漫画ですね。

基本的にドンパチ・格闘で読ませるエンタメ漫画なんですけど、「女子攻兵」同様表面はエンタメなんですが、もちろんそんな上っ面だけじゃない深みがあるのも松本次郎漫画の真骨頂です。

主人公(挺身活動に何故か志願してきたアッパークラスの日仏ハーフのお嬢様)を除いて、女子高生も犯罪者も全員素行が悪く、かなりやさぐれてます。でも、よくよく読んでみるとどの登場人物もどこか「最後の一線を越えないまともさ」を保ってます。

例えば、冒頭で射殺されそうになる反社組織のオッサンは、事務所に乗り込んできた挺活女子高生の仲間割れの乱闘(不手際のあった後輩を先輩が一方的に殴る)を見て止めようとします。そのセリフは「俺の事務所でそんな乱暴なことするんじゃねえ」。つまり止める理由は「自分の縄張りで勝手なことをするな」なんですが、本音は「無抵抗のやつを殴るのを止めろ」なんですね。実際、その後そのオッサンは反社は反社なりに「まともな奴」であることがわかってきます。

こんな感じでセリフの端々にそういう「各登場人物のまともさ」が細かくちりばめられている。普通の作品だと、こういう荒くれたちはそういう「まともさ」を「ギャハハ」と笑い飛ばすようなキャラにされがちです。でも、この漫画にはそういうキャラはいない。でも、その世界はやっぱり狂ってるわけです。

みんな言葉も態度も悪いし、全員が刺青入れてるしで実にお行儀がよくない。しかし「こんな世界で「まともさ」を全て失ったら自分の気が狂う」ということをみんな分かってるんですね。そういうギリギリな世界。そしてその「まともさ」を、注意しなければわからないレベルで入れ込んでいるのが凄い。松本次郎氏は、どの作品も表面だけを見るとエログロバイオレンスなんですけど、底には「まともさ」が流れているんですね。

「ビューティフル・プレイス」「女子攻兵」は短編集「善良なる異端の街」(Bdmfマガジン)の「女子高兵」「PARLOR31」が原型となっているようです。どっちも読まれて興味を持った方はこちらも読んでみてください。

「大友克洋全集5・6」(大友克洋 講談社)「地上の記憶」(白山宣之 双葉社)

大友克洋全集は、徐々に巻を重ねてきましたね。大友氏の短編は単行本未収録のものが多く、収録済みのものでも単行本自体が初版以降絶版だったりします(「GOOD WEATHER」など)。なので全集は読んだことがないものが多くてとても嬉しく、続巻を楽しみにしてます。そういう方、多いんじゃないでしょうか。

6巻の「G.....」は未完作なので単行本への掲載が望み薄な作品だっただけに、念願がかなって感無量です。ずっと読みたくてたまらんかったんですよ。内容もとてもよくてほんと幸せです。

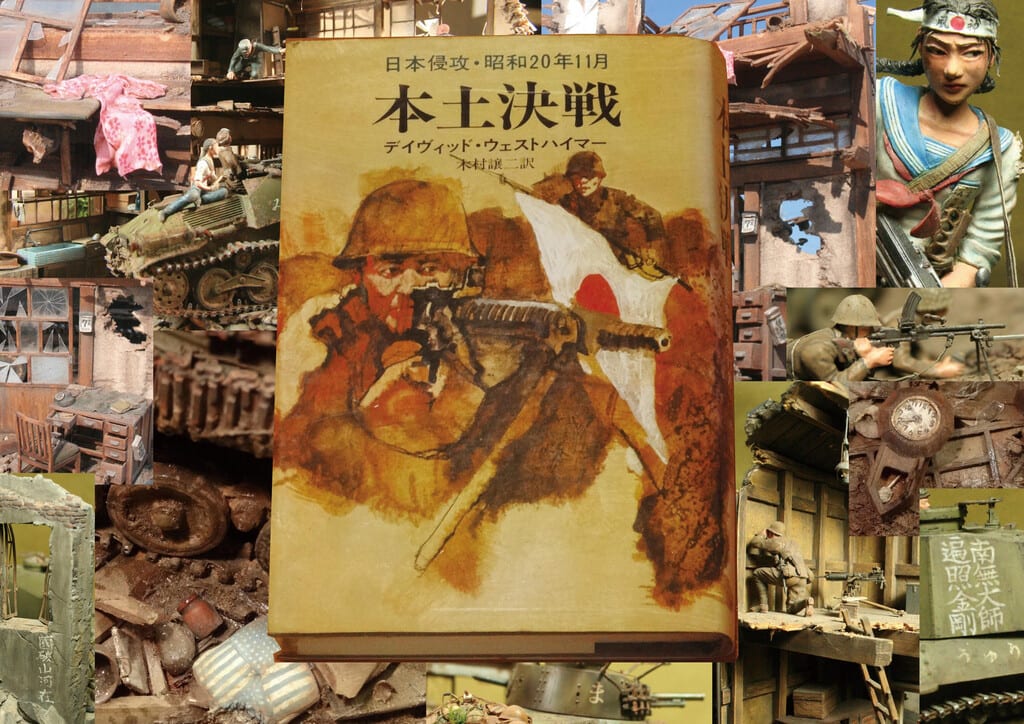

あらすじとしては、アフリカのある国の内戦に反政府軍が新鋭機のミグ23を投入。政府は窮地に立たされます。政府軍を主導する傭兵部隊長は、母国のドイツに戻り元上官のドイツ空軍パイロットを尋ね応援を要請します。その老齢パイロットはミグに対抗できるクラスの戦闘機で応援に来てくれるかと思いきや、当時のメッサーシュミット109に乗ってアフリカにやってきた、、、。というお話。面白そうでしょう(笑)でも先に書いたとおり、連載は未完でクライマックス前で途切れています。残念、、。大友氏の作品解説によるとタイトルの「G」はメッサーG型のGだそうですけど、爺さんのGでもあるんでしょうね。

大友氏の作品は「AKIRA」「童夢」などが有名ですが短編もとてもいいですよね。俯瞰でみてみると「これまで誰もやったことのない」ものを常に試みようとする人なんだなあ、ということがよく分かります。逆に、前に描いたようなものは以後描かないという。なんというか、自分の中で「ルーティンワーク」「焼き直し」をとても嫌がるタイプの作家さんなんでしょうね。そして、それらを読んだ他の漫画家に「こういうの描いてみよう」と思わせるだけの影響力があったんだろうなあ、と。

さて、「全集」の巻末には大友氏による各作品解説が載ってます。氏が執筆時の思い出を含め自作について語ることはほぼないので、これも読んでて楽しいです。編集部との軋轢(Gはそれで未完となった)もあっさりと書いてるのもいい(笑)。

大友氏の作品は「AKIRA」「童夢」などが有名ですが短編もとてもいいですよね。俯瞰でみてみると「これまで誰もやったことのない」ものを常に試みようとする人なんだなあ、ということがよく分かります。逆に、前に描いたようなものは以後描かないという。なんというか、自分の中で「ルーティンワーク」「焼き直し」をとても嫌がるタイプの作家さんなんでしょうね。そして、それらを読んだ他の漫画家に「こういうの描いてみよう」と思わせるだけの影響力があったんだろうなあ、と。

さて、「全集」の巻末には大友氏による各作品解説が載ってます。氏が執筆時の思い出を含め自作について語ることはほぼないので、これも読んでて楽しいです。編集部との軋轢(Gはそれで未完となった)もあっさりと書いてるのもいい(笑)。

で、今まで知らなかったのですが「G」の原作は白山宣之氏(2012年に逝去)だったんですね。大友氏によるといわゆるシナリオライターとしての原作者ではなくて、なんとなく流れ的にそうなったようなのですが。で、私がずっと読みたかった別の短編「遠い祭り」(5巻所収)の原案も白山氏だったんですね。

「遠い祭り」のあらすじはこんな感じ。南の無人島に貸切のレジャーボートで釣りに来た会社員の一行が、島内に戦車など日本軍の兵器が残されているのを発見します。ここは戦争中軍が駐留していたらしい。会社の年配の会長が、それらを見て当時自分は兵士でサイパンの生き残りだと明かします。それをきっかけに会長が徐々に当時の「日本兵」に戻って奇異な行動を取りはじめ、、、というお話。

白山氏は、大友作品とは別に自分の中で好きな作家でした。「地上の記憶」は白山氏の追悼集でもあり、縁のあった漫画家さんたちが追悼ページで白山氏との思い出を綴っています。もちろん、大友氏も追悼文を寄せています(本のデザインも担当)。なので両氏は旧来の知己であったことは知っていたのですが、自分の中でずっと読みたかった大友作品の原作が白山氏だったと知り、驚きました。でも「ああそうか」と、とても得心したという。どちらの大友作品もそのつもりで読むと白山テイストなんですね。

白山テイストがどういうものかを言葉で説明するのはとても難しいですが、例えば、先の2作のように「あの戦争」が大きく影響している作品が少なからずあります。でも、それだけじゃないですね。シリアスで真面目というよりは基本的にエンタメとしての漫画を追求されようとしていたような印象です。同時に芸術性のある、静かな日本映画のような(変な比喩かもですが。でもそういう良質な映画を観てるような気になるんですね)短編も多々あります。

大友氏とはまた違う文脈での実験的な作品もあり、白山氏は白山氏で作家性を追及し続けていたんだなあと。例えば「小津安二郎監督が怪獣映画を撮ったらどうなるか」、という作品「宇宙大怪獣ギララ」(「幻の花」復刊ドットコム、「少年塔」マガジンハウス所収)もあるんです。で、ほんと小津の怪獣映画みたいなんですね(笑)。氏は漫画の可能性の凄さをとてもよく分かっていて、それを具現化してみようという意欲が各作品から伝わってきます。年齢的に今もまだ現役で描かれててもおかしくはない方だっただけに、ほんと残念です。

「遠い祭り」のあらすじはこんな感じ。南の無人島に貸切のレジャーボートで釣りに来た会社員の一行が、島内に戦車など日本軍の兵器が残されているのを発見します。ここは戦争中軍が駐留していたらしい。会社の年配の会長が、それらを見て当時自分は兵士でサイパンの生き残りだと明かします。それをきっかけに会長が徐々に当時の「日本兵」に戻って奇異な行動を取りはじめ、、、というお話。

白山氏は、大友作品とは別に自分の中で好きな作家でした。「地上の記憶」は白山氏の追悼集でもあり、縁のあった漫画家さんたちが追悼ページで白山氏との思い出を綴っています。もちろん、大友氏も追悼文を寄せています(本のデザインも担当)。なので両氏は旧来の知己であったことは知っていたのですが、自分の中でずっと読みたかった大友作品の原作が白山氏だったと知り、驚きました。でも「ああそうか」と、とても得心したという。どちらの大友作品もそのつもりで読むと白山テイストなんですね。

白山テイストがどういうものかを言葉で説明するのはとても難しいですが、例えば、先の2作のように「あの戦争」が大きく影響している作品が少なからずあります。でも、それだけじゃないですね。シリアスで真面目というよりは基本的にエンタメとしての漫画を追求されようとしていたような印象です。同時に芸術性のある、静かな日本映画のような(変な比喩かもですが。でもそういう良質な映画を観てるような気になるんですね)短編も多々あります。

大友氏とはまた違う文脈での実験的な作品もあり、白山氏は白山氏で作家性を追及し続けていたんだなあと。例えば「小津安二郎監督が怪獣映画を撮ったらどうなるか」、という作品「宇宙大怪獣ギララ」(「幻の花」復刊ドットコム、「少年塔」マガジンハウス所収)もあるんです。で、ほんと小津の怪獣映画みたいなんですね(笑)。氏は漫画の可能性の凄さをとてもよく分かっていて、それを具現化してみようという意欲が各作品から伝わってきます。年齢的に今もまだ現役で描かれててもおかしくはない方だっただけに、ほんと残念です。

白山氏の著作はこのほかに「10月のプラネタリウム」(マガジンハウス)があります。どれもとてもいいので興味のある方は手に取ってみてください。ただ、どの本も古書で売ってはいますがプレミアが付いちゃってますけど、、。「幻の花」は適価のキンドル版があります。

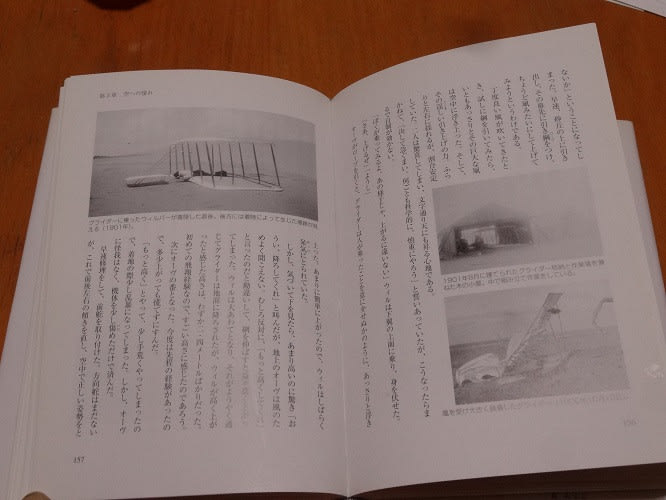

ちなみに、話は戻りますが単行本になっていない大友作品の存在をなぜ知っていたかといいますと、こういう本があるんですね。

「ユリイカ 88年8月臨時増刊」(青土社)です。関係者の寄稿(冒頭は手塚治虫氏!!)や評論など、1冊丸ごと大友特集という本です。

この中に、この頃までの全作品解説があって、それで未読の作品について知識を得ることができたわけです。

カットも多々掲載されていて、当時古本でこれを手に入れた高校生の私は「これ読みてえ!!あ、これも!ひー!」って悶絶してたんですね(笑)。とても有難い本なのですが、罪深い本でもあったという(笑)。で、ん十年を経て今こうして欠けたピースを埋めてくれているのはほんと生きててよかったなあ、と。今後ほんと楽しみです。

「ヤンバルの戦い 国頭支隊顛末記」「死闘伊江島戦」(しんざと けんしん作 石原昌家監修 琉球新報社)

しんざと氏は長年精力的に沖縄戦をテーマにした漫画を描き続けている方で「ヤンバルの戦い」は最新作となります。しんざと作品は「本当に凄い」としか表現のしようがありません。

どこが凄いかというと沖縄戦を徹底的に調べた上で、自身の表現力を駆使し、可能な限り漫画で再現しようとしている点です。そしてそれは、見事に達成されています。読んでいるうちに当時の過酷な状況にどんどん引き込まれ「ああ、沖縄戦ってこういう感じだったのか」と「体感」したような気持ちになっていきます。

戦争を表現する作品は古今東西多々あります。作品によっては「作者が戦争についてどう思っているのか」という意図が強く出ているものもあります。それは作者の製作意図なので、だからどうこういう気はありません。で、しんざと作品にはそういう意図がありません。氏はただただ「事実」を描くのみ、なのです。圧倒的な画力と構成で「事実」を淡々と私たちの前に提示し続け、その「事実」について受け手が「どう感じるのか」「どう思うのか」を委ねています。

それが氏なりの「意図」なのかもしれませんし、実際読んでいると自分がその「事実」(目を背けたくなる非情なものばかりです)を突きつけられていることに気付きます。先に書いたようにしんざと氏はその「事実」についての評価(これはいいこと、おろかなこと、など)は一切しません。なのでそれについて「自分はどう思うのか」を考えざるを得ないのです。そしてそれは非常に大事なことだな、と思います。

戦争に限らず過去の出来事というのは、その後時間を経れば誰でも好きなようにジャッジすることが出来ます。こんな楽なことはないです。でも、苦渋をなめた当事者からすると噴飯ものです。「その当時、そこにいなかった人間に何がわかるのか」と。当たり前のことです。けど、私たちってそういう基本中の基本をすぐ忘れちゃうんですね。

しかし、しんざと氏の作品を読むと「その当時のそこ」にいるような気分になり、その「基本」が後頭部を殴りつけてくる。そしてその大事な基本を抑えた上で自分なりに考えようとし始めるわけです。この違いは大きいです。

もちろん作品が「絶対の真実」であるわけではありません(そもそも、これは「漫画」なのです)。しかし、読後には「本当にこんな感じだったんだろうな」という確信に近い気持ちになっているという。それは、先に書いたようにしんざと氏らの綿密な調査のたまものでしょう。

作品の「本当らしさ」は事実関係の調査が下地になっていることは疑いはないのですが、かといってそれらを羅列するだけでこういう作品が自動的にできるわけではありません。「事実」を「作品」に昇華させるためには作者の高い想像力や実力が必須なんですね。さじ加減、といってもいい。それが絶妙なんだと思います。

例えば、しんざと作品の日本軍は本当に「日本軍らしい日本軍」です。私はそれなりにずっと日本軍に関する本を読むなどしてきましたが(詳しい人からすると、たかがしれてはいるでしょうけど)、作品内の日本軍は組織としても、各将兵の立ち居振る舞いなども、いいところも悪いところも全てイメージ通りでした。「ああ、ほんとにこういう感じだったんだろうなあ」と。それは調査をしっかりしたというだけではなく、それに加えて作者の想像力(つまりさじ加減)が卓越しているからでしょう。

また、戦争漫画なのですが徹頭徹尾シリアスというわけではなく、ところどころでギャグがはさまり、こちらの気分をほぐしてくれます。戦争とはいえ人間の営みですから、悲劇ばかりではなく笑うことも多々あっただろうな。そりゃそうだよな、と。これも意図した構成とすれば凄いよなあ、と思います(多分そうでしょう)。そういうの込みでトータルでの戦争を表現しきった稀有な作品だと思います。

ただひとつ、残念なのがどの本も発行部数が少ないためか入手が難しいという点。新刊、すぐ売り切れちゃうんですよね。過去の作品はほぼ入手できません(出てきてもプレミアが付く)。これはもう仕方ないんですけどね。私がいうのもなんですけど、これはほんとより多くの人に読んでもらわんとアカン作品群なので(特に、中高生とか若い人に読んでほしい)もうちょっとなんとかならないかな、と思ってるんですけどねえ、、。

というわけでお終いです。この読書会もなんだかんだで全然更新できてないので、また近いうちに書きたいと思ってます。