おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

終末、人類滅亡、世界の終わり。これらのテーマはSF作品において多様されているほどに、人々の興味はそこに惹きつけられている。世紀末覇者とかもう好き過ぎて困る。

荒廃した世界で生き延びる1匹狼や小グループという設定が、中二心をくすぐるのだろう。だが、生き残りをかけたヒーローの奮闘を描くSF映画がたくさんある一方で、そうした作品では語られないリスクが存在する。本当のは脅威は別にあるのだ。

ここではSFが描く滅亡後の描写をそのまま現実に置き換えた場合の矛盾点について見ていくことにしよう。

10. 拳を交えた戦いはあまりにも危険

滅亡後の世界を扱った数多くの作品では、新世界は力が全ての野蛮な場所として描かれている。男も女も拳で自らの主張を貫き通す。だが、医者のいない世界でこれはあまり賢い解決方法とは言えない。

総合格闘技において、最もよくある怪我は手と手首の骨折だ。こうした怪我はプロの格闘家にでさえ起きる。手や手首を骨折すると、治るまでに6週間以上かかるうえ、手術が必要となる可能性もかなり高い。しかも、治った後でさえ、何年も後遺症に悩まされることがある。

だが、これはあくまできちんと医療を受けた場合の話だ。医師のいない世界では適切な処置を受けれる可能性は極めて低い。そのため、食料を確保するために狩りやゴミ漁りをしなければならない生存者は、大きな問題に直面するだろう。

顔面へのパンチも危険極まりない。歯科医がいないのだから、口に負った怪我は一生物の傷となる。歯を失えば食べられるものも限られてしまう。顎の怪我も同様であることは言うまでもないだろう。拳を交えた戦いは、簡単に致命傷へとつながるのだ。

9. 人間は協力する生き物である

滅亡後の世界において、最大の危険は自分以外の人間だ。テレビドラマ『ウォーキング・デッド』では、主人公たちが遭遇する人間の半分は邪悪な存在だ。だが、こうしたことは理屈に合わない。人間は性質的にも生物学的にも協力し合う生き物なのだ。

苦境に陥った人たちが一致団結したという話はいくつもある。もちろん、酷いことを行う人間もいるが、傷つけ合うよりも、助け合いたい人間の方が多く存在するのだ。災害に見舞われた被災地を観察すれば、人を騙して自分だけが助かろうとした人間の話よりも、助け合ったという例の方が多く見られるだろう。それならば、滅亡後の世界だって同じはずではないか。数千年間人類がそうしてきたように、大抵の人間なら団結するという自然な欲求に従うことだろう。

8. 災害と感染症

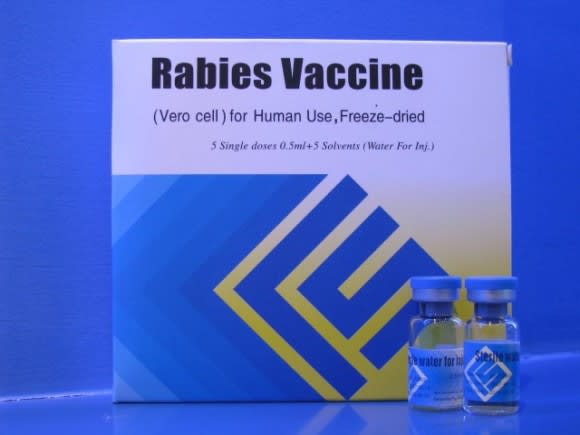

生存者はきちんとワクチンを接種しておいた方がいい。ちょっとしたことでも命取りになるからだ。例えば、軽い切り傷が破傷風につながることもある。きちんとワクチンを接種し、適切な処置を受けない場合、破傷風によって命を落としかねない。運良く十分な抗生物質を入手できた生存者であっても、それは気軽に医師から処方箋をもらうような簡単な話ではない。何と言っても、薬は棚に置かれた期間が長ければ、それだけ効果も落ちてしまうのだから。

大勢の人が子供の頃にワクチン接種を受けているかもしれないが、大人になってから追加の接種を受ける人は多くはない。例えば、破傷風は10年に一度は追加のワクチンを受けなければならない。だが、そうした定期的な接種を受けていなければ、破局を生き延びた生存者が、細い木の枝や猫の一噛みによって倒れることだってあるのだ。

7. 栄養失調にならないわけがない

作品の中で不健康にやつれた生存者は少ない。ゾンビとのバトルや狩猟採集で常日頃から身体を動かしているからだろうか?

だが、問題は、人体とは複雑なシステムで、様々な栄養を必要としていることだ。一体我々がどれほどのビタミンAを必要としているのかご存じだろうか? 身体が必要とする栄養素をきちんと把握している人などほとんどいないだろうし、単純に野生動物だけを食べていつまでも生きていける人もいない。そのような食事では、壊血病や免疫系の弱体化を引き起こす。

栄養失調はさまざまな症状となって現れる。身体の回復にかかる時間が長くなり、感染症の危険も高くなる。疲れやすくなり、鬱になる可能性もある。痛ましい皮膚損傷の恐れもある。それゆえに、生存者が野菜やフルーツがたわわに実った菜園でも営んでいない限りは、活力にあふれた健康体であるわけがないのだ。

6. 実際に危険なのは犬の群れ

フィクションの世界では、生存者の最大の敵は人間やクリーチャーの集団である。だが、実際には、最大の危険は犬の群れだろう。元来、犬は群れを作って狩りをする動物だ。この本能はあっという間に目を覚ます。例えば、ハリケーン・カトリーナの影響で出現した犬の群れは、10年経った今でも問題であり続けている。また、人口が激減するデトロイトにおいても犬の群れが大問題になりつつある。

滅亡後の世界で生存者が遭遇するのは、獲物を求める飢えた犬の大集団だ。とても太刀打ちできる相手ではない。とりわけ、狂犬病にかかっていたりした日には…

5. 狂犬病

狂犬病と名がついているものの、この病気は犬だけではない。狂犬病にかかった動物は、命を落とす前に攻撃的なる。これは噛まれたときなど、唾液を媒介して人間にも容易に感染する。人口が激減すれば、野生動物は急増するだろう。また、家畜が野生化すれば、狂犬病に罹患する可能性も上がる。これがアウトブレイクのきっかけとなるだろう。

人類にとっては極めてまずいことだ。まず、攻撃的な動物が増える。生存者は、発症すれば100パーセントの致死率を誇る狂犬病に感染するリスクに曝される。狂犬病の犠牲者は毎年55000人いるが、ワクチン未接種の人が生き残ったケースは3件しかない。ワクチン接種も家畜も、滅亡後の世界で状況の好転は望めない。さらに、主要な食料源を汚染する。狂犬病にかかった動物を食べることは、致命的な病気に感染する効果テキメンな方法だ。

4. ガソリンは保存期間が短い

唯一の生き残りともなれば、好きな車に乗って、誰もいない道路をぶっ飛ばせるという利点がある。だが、楽しめる間に楽しんでおこう。ガソリンは保存できる期間が短いのだ。未処理のガソリンなら90~100日で劣化する。精製されない限りは、3ヶ月もすれば車や発電機は役に立たなくなってしまう。

3. 多くの都市が水没するはず

”地球上の最後の1人” の物語は、ロサンゼルスやニューヨークなどの大都市を舞台とすることが多い。舞台装置としては優れているが、実際に大都市で生きることは非常に難しいだろう。なぜなら、維持管理する人間がいなければ大洪水が起きるからだ。

こうした洪水はまず、水をポンプで汲み上げている地下鉄で起きるだろう。このポンプを操作する者なしでは、ニューヨークの地下鉄網は36時間以内に水で満たされてしまう。これが洪水の主な原因だが、コンクリートで覆われた都市は、水を吸収する土壌がないために、事態はさらに悪化する。

次に、下水からの汚水が通りに溢れ出す。汚水には、アンモニア、メタン、硫化水素などの有毒物質が含まれているほか、可燃性ガスによって爆発の危険もある。

トドメは、人間が管理している運河やダムからの洪水だ。例えば、シカゴ川にはいくつもの運河が存在し、これによって水の流れを管理している。こうした管理がなされなければ、流量以上の水が流れ込み、アメリカ中西部一帯を水浸しにしてしまうことだろう。水の管理システムが機能しない大都市は、もれなく壊滅状態となる。

2. 地球はよく燃える

下水の可燃性ガス以外にも、揮発性ガスが都市に充満する。例えば、アメリカの電力の27パーセントは天然ガスによって賄われている。ガス管の管理が滞れば、大爆発を目撃できるはずだ。そして、一度爆発してしまえば、それを消火する手立てはない。悪いことに、郊外には住宅というよく燃える薪がある。さらに森林にまで燃え広がれば、もうお手上げだ。

1. メルトダウン

他の問題を霞ませてしまう最大の問題は、世界には437基の原子炉があり、さらに71基が建造中であることだ。滅亡後の世界では、致命的な核災害の連鎖が世界で広まることだろう。ごく簡単に説明すると、原子炉とはヤカンのようなものだ。水を沸かして、蒸気の力でタービンを回し、発電する。管理されずにオーバーヒートしてしまえば、メルトダウンが起こる。

さらにメルトダウンが進み、核燃料が溶け落ちると、高熱により圧力容器や格納容器の壁を溶かして貫通して放射性物質が外に溢れ出すメルトスルー、俗にいうチャイナシンドロームの状態を引き起こす。また、溶融した核燃料によって格納容器の水が急激に沸騰し、水蒸気爆発を起こして放射性物質が大気中に飛散する。さらには、溶融した核燃料が容器の底部に集まるなどし、再臨界により暴走して核爆発に至る。いずれの事態であっても、環境中に重大な核汚染を招くことになる。

それは人が姿を消しておよそ10日後のことだ。世界中で起きるメルトダウンによって、大気中に放射性物性が撒き散らされ、地球は猛毒の雲で覆われる。北アメリカ、アジア、南アメリカ、ヨーロッパは普通に住めなくなる。狂犬病の動物を処理してくれることが、唯一の慰めだろうか。

via:toptenz

☆滅亡した後なんか、どうなってもええわい!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

終末、人類滅亡、世界の終わり。これらのテーマはSF作品において多様されているほどに、人々の興味はそこに惹きつけられている。世紀末覇者とかもう好き過ぎて困る。

荒廃した世界で生き延びる1匹狼や小グループという設定が、中二心をくすぐるのだろう。だが、生き残りをかけたヒーローの奮闘を描くSF映画がたくさんある一方で、そうした作品では語られないリスクが存在する。本当のは脅威は別にあるのだ。

ここではSFが描く滅亡後の描写をそのまま現実に置き換えた場合の矛盾点について見ていくことにしよう。

10. 拳を交えた戦いはあまりにも危険

滅亡後の世界を扱った数多くの作品では、新世界は力が全ての野蛮な場所として描かれている。男も女も拳で自らの主張を貫き通す。だが、医者のいない世界でこれはあまり賢い解決方法とは言えない。

総合格闘技において、最もよくある怪我は手と手首の骨折だ。こうした怪我はプロの格闘家にでさえ起きる。手や手首を骨折すると、治るまでに6週間以上かかるうえ、手術が必要となる可能性もかなり高い。しかも、治った後でさえ、何年も後遺症に悩まされることがある。

だが、これはあくまできちんと医療を受けた場合の話だ。医師のいない世界では適切な処置を受けれる可能性は極めて低い。そのため、食料を確保するために狩りやゴミ漁りをしなければならない生存者は、大きな問題に直面するだろう。

顔面へのパンチも危険極まりない。歯科医がいないのだから、口に負った怪我は一生物の傷となる。歯を失えば食べられるものも限られてしまう。顎の怪我も同様であることは言うまでもないだろう。拳を交えた戦いは、簡単に致命傷へとつながるのだ。

9. 人間は協力する生き物である

滅亡後の世界において、最大の危険は自分以外の人間だ。テレビドラマ『ウォーキング・デッド』では、主人公たちが遭遇する人間の半分は邪悪な存在だ。だが、こうしたことは理屈に合わない。人間は性質的にも生物学的にも協力し合う生き物なのだ。

苦境に陥った人たちが一致団結したという話はいくつもある。もちろん、酷いことを行う人間もいるが、傷つけ合うよりも、助け合いたい人間の方が多く存在するのだ。災害に見舞われた被災地を観察すれば、人を騙して自分だけが助かろうとした人間の話よりも、助け合ったという例の方が多く見られるだろう。それならば、滅亡後の世界だって同じはずではないか。数千年間人類がそうしてきたように、大抵の人間なら団結するという自然な欲求に従うことだろう。

8. 災害と感染症

生存者はきちんとワクチンを接種しておいた方がいい。ちょっとしたことでも命取りになるからだ。例えば、軽い切り傷が破傷風につながることもある。きちんとワクチンを接種し、適切な処置を受けない場合、破傷風によって命を落としかねない。運良く十分な抗生物質を入手できた生存者であっても、それは気軽に医師から処方箋をもらうような簡単な話ではない。何と言っても、薬は棚に置かれた期間が長ければ、それだけ効果も落ちてしまうのだから。

大勢の人が子供の頃にワクチン接種を受けているかもしれないが、大人になってから追加の接種を受ける人は多くはない。例えば、破傷風は10年に一度は追加のワクチンを受けなければならない。だが、そうした定期的な接種を受けていなければ、破局を生き延びた生存者が、細い木の枝や猫の一噛みによって倒れることだってあるのだ。

7. 栄養失調にならないわけがない

作品の中で不健康にやつれた生存者は少ない。ゾンビとのバトルや狩猟採集で常日頃から身体を動かしているからだろうか?

だが、問題は、人体とは複雑なシステムで、様々な栄養を必要としていることだ。一体我々がどれほどのビタミンAを必要としているのかご存じだろうか? 身体が必要とする栄養素をきちんと把握している人などほとんどいないだろうし、単純に野生動物だけを食べていつまでも生きていける人もいない。そのような食事では、壊血病や免疫系の弱体化を引き起こす。

栄養失調はさまざまな症状となって現れる。身体の回復にかかる時間が長くなり、感染症の危険も高くなる。疲れやすくなり、鬱になる可能性もある。痛ましい皮膚損傷の恐れもある。それゆえに、生存者が野菜やフルーツがたわわに実った菜園でも営んでいない限りは、活力にあふれた健康体であるわけがないのだ。

6. 実際に危険なのは犬の群れ

フィクションの世界では、生存者の最大の敵は人間やクリーチャーの集団である。だが、実際には、最大の危険は犬の群れだろう。元来、犬は群れを作って狩りをする動物だ。この本能はあっという間に目を覚ます。例えば、ハリケーン・カトリーナの影響で出現した犬の群れは、10年経った今でも問題であり続けている。また、人口が激減するデトロイトにおいても犬の群れが大問題になりつつある。

滅亡後の世界で生存者が遭遇するのは、獲物を求める飢えた犬の大集団だ。とても太刀打ちできる相手ではない。とりわけ、狂犬病にかかっていたりした日には…

5. 狂犬病

狂犬病と名がついているものの、この病気は犬だけではない。狂犬病にかかった動物は、命を落とす前に攻撃的なる。これは噛まれたときなど、唾液を媒介して人間にも容易に感染する。人口が激減すれば、野生動物は急増するだろう。また、家畜が野生化すれば、狂犬病に罹患する可能性も上がる。これがアウトブレイクのきっかけとなるだろう。

人類にとっては極めてまずいことだ。まず、攻撃的な動物が増える。生存者は、発症すれば100パーセントの致死率を誇る狂犬病に感染するリスクに曝される。狂犬病の犠牲者は毎年55000人いるが、ワクチン未接種の人が生き残ったケースは3件しかない。ワクチン接種も家畜も、滅亡後の世界で状況の好転は望めない。さらに、主要な食料源を汚染する。狂犬病にかかった動物を食べることは、致命的な病気に感染する効果テキメンな方法だ。

4. ガソリンは保存期間が短い

唯一の生き残りともなれば、好きな車に乗って、誰もいない道路をぶっ飛ばせるという利点がある。だが、楽しめる間に楽しんでおこう。ガソリンは保存できる期間が短いのだ。未処理のガソリンなら90~100日で劣化する。精製されない限りは、3ヶ月もすれば車や発電機は役に立たなくなってしまう。

3. 多くの都市が水没するはず

”地球上の最後の1人” の物語は、ロサンゼルスやニューヨークなどの大都市を舞台とすることが多い。舞台装置としては優れているが、実際に大都市で生きることは非常に難しいだろう。なぜなら、維持管理する人間がいなければ大洪水が起きるからだ。

こうした洪水はまず、水をポンプで汲み上げている地下鉄で起きるだろう。このポンプを操作する者なしでは、ニューヨークの地下鉄網は36時間以内に水で満たされてしまう。これが洪水の主な原因だが、コンクリートで覆われた都市は、水を吸収する土壌がないために、事態はさらに悪化する。

次に、下水からの汚水が通りに溢れ出す。汚水には、アンモニア、メタン、硫化水素などの有毒物質が含まれているほか、可燃性ガスによって爆発の危険もある。

トドメは、人間が管理している運河やダムからの洪水だ。例えば、シカゴ川にはいくつもの運河が存在し、これによって水の流れを管理している。こうした管理がなされなければ、流量以上の水が流れ込み、アメリカ中西部一帯を水浸しにしてしまうことだろう。水の管理システムが機能しない大都市は、もれなく壊滅状態となる。

2. 地球はよく燃える

下水の可燃性ガス以外にも、揮発性ガスが都市に充満する。例えば、アメリカの電力の27パーセントは天然ガスによって賄われている。ガス管の管理が滞れば、大爆発を目撃できるはずだ。そして、一度爆発してしまえば、それを消火する手立てはない。悪いことに、郊外には住宅というよく燃える薪がある。さらに森林にまで燃え広がれば、もうお手上げだ。

1. メルトダウン

他の問題を霞ませてしまう最大の問題は、世界には437基の原子炉があり、さらに71基が建造中であることだ。滅亡後の世界では、致命的な核災害の連鎖が世界で広まることだろう。ごく簡単に説明すると、原子炉とはヤカンのようなものだ。水を沸かして、蒸気の力でタービンを回し、発電する。管理されずにオーバーヒートしてしまえば、メルトダウンが起こる。

さらにメルトダウンが進み、核燃料が溶け落ちると、高熱により圧力容器や格納容器の壁を溶かして貫通して放射性物質が外に溢れ出すメルトスルー、俗にいうチャイナシンドロームの状態を引き起こす。また、溶融した核燃料によって格納容器の水が急激に沸騰し、水蒸気爆発を起こして放射性物質が大気中に飛散する。さらには、溶融した核燃料が容器の底部に集まるなどし、再臨界により暴走して核爆発に至る。いずれの事態であっても、環境中に重大な核汚染を招くことになる。

それは人が姿を消しておよそ10日後のことだ。世界中で起きるメルトダウンによって、大気中に放射性物性が撒き散らされ、地球は猛毒の雲で覆われる。北アメリカ、アジア、南アメリカ、ヨーロッパは普通に住めなくなる。狂犬病の動物を処理してくれることが、唯一の慰めだろうか。

via:toptenz

☆滅亡した後なんか、どうなってもええわい!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!