雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

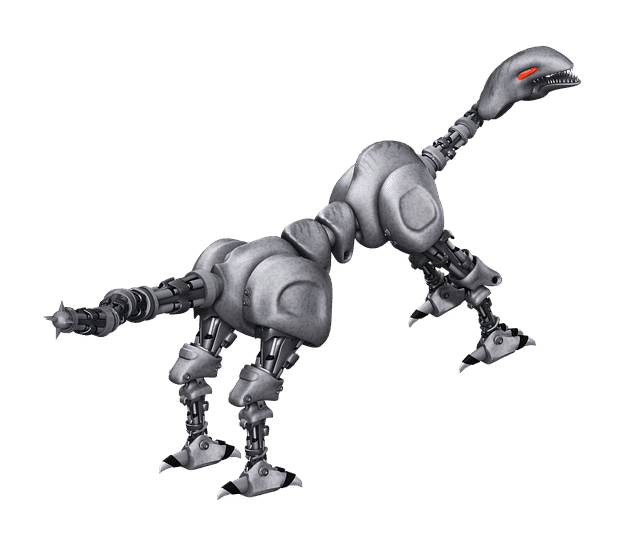

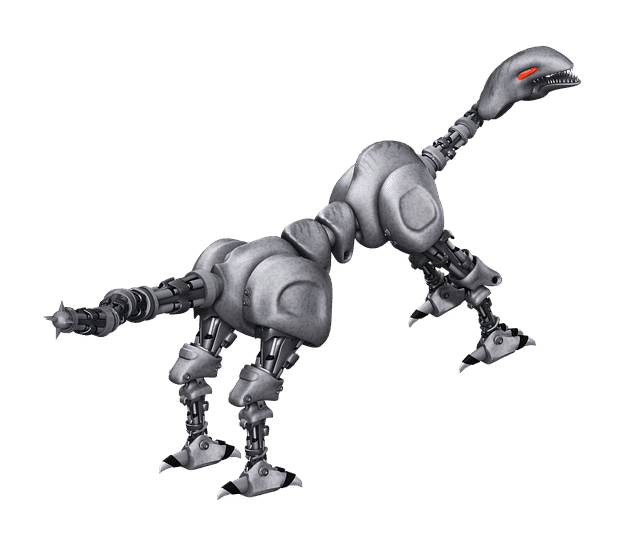

アメリカ陸軍研究所が目指すロボットは、重厚感あふれるロボットなどではなく、生物のよう俊敏に動き回ることができるロボットだ。

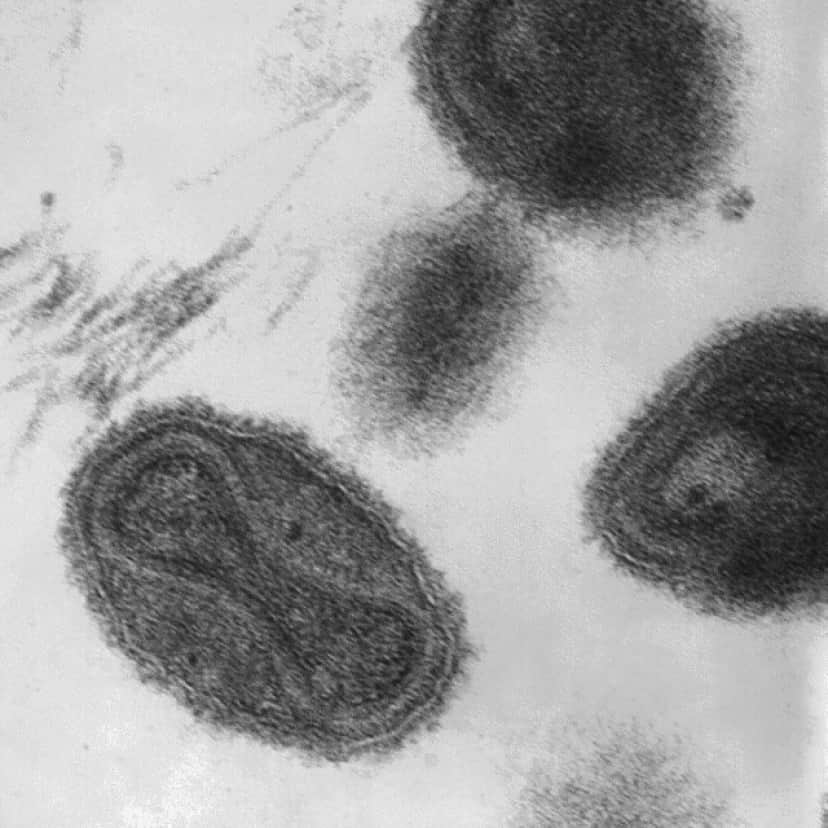

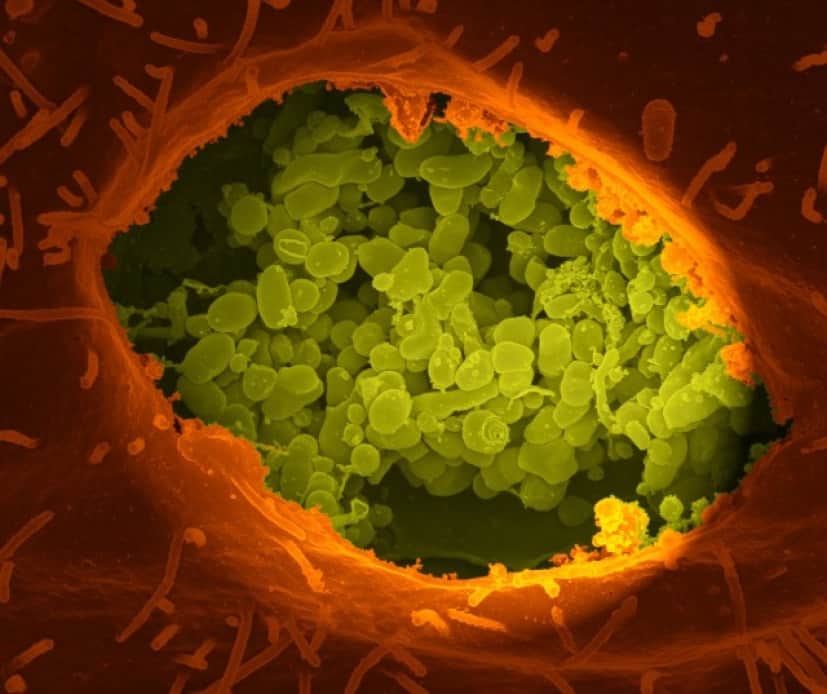

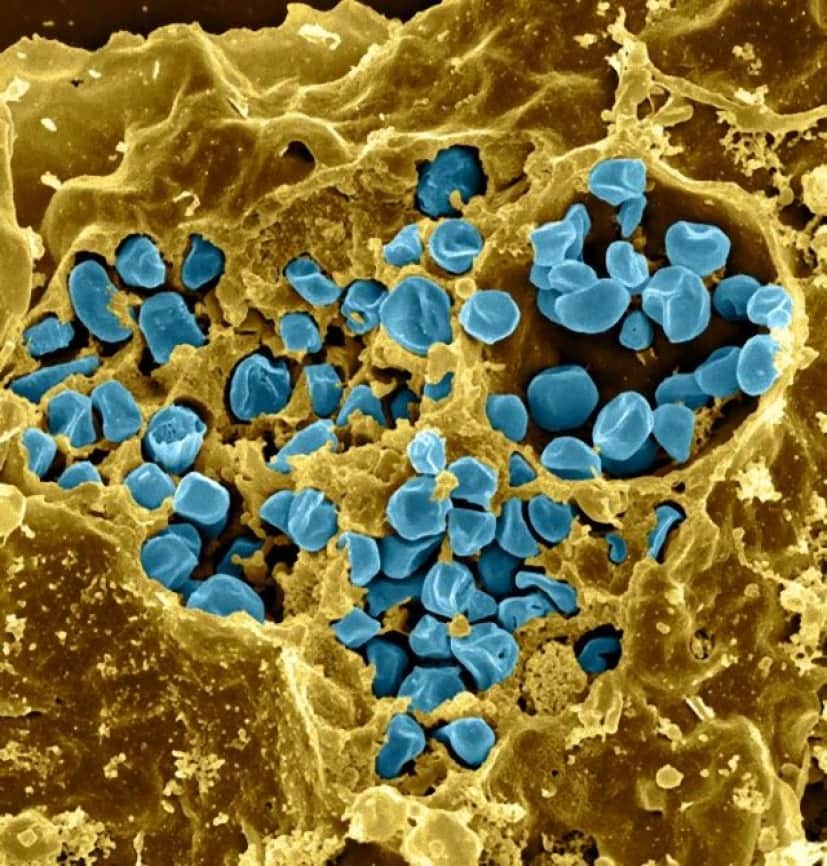

そのために研究されているのが生きた筋肉で動くロボット、「バイオハイブリッド・ロボット」である。

米軍が利用している現在の最新ロボットは、4つの車輪を利用しているが、ディーン・カルヴァ博士によると、メインの駆動機関としての車輪や集中動力システムとしてのバッテリーは、設計を工夫して改善することが難しくなりつつあるのだという。

生体の筋肉が組み込まれたロボットなら、人間にとって危険である地域に到達することが可能となる。

カルヴァ博士が学生ときから関心を抱いてきたテーマは、エネルギーの効率性だ。

そのような生物の能力をロボットにも応用するべく考案されているのが、筋肉のような収縮性のあるアクチュエーターと分散された化学的エネルギーだ。

こうした生物学的なシステムは、長時間稼働することが可能で、柔軟かつ静粛。しかも熱くならないというメリットがある。

だがカルヴァ博士によると、その真価は柔軟性にあるという。

たとえば既存の4足歩行ロボットは、整備された駐車場でなら見事な走りを見せてくれることだろう。ところが、そこから何も情報を与えずにいきなり砂利道に進ませると、途端にぎこちなくなる。

その原因は、ロボットのアクチュエーターが柔軟性に乏しいことにある。そのために予想外の変化に対応することが下手くそなのだ。

一方、これが人間ならとっさに反応することができる。

とカルヴァ博士は説明する。

それは生物の制御システムの妙もあるのだが、その直前よりも余分に曲げ伸ばしすることで変化に対応できる、柔軟な筋肉と腱によるところも大きい。

ロボットに筋肉を統合する最大のメリットはそこにある。

軍用ロボットは、状況が正確に把握されたコースだけでなく、情報が乏しい未知の環境を移動しなければならないときもある。どのような状況に遭遇するか予測不能な環境では、高い適応能力が必須となる。

Army strengthens future tech with muscle-bound robots

基本となる仕組みは、ロボットの硬いボディに筋組織をとりつけ、そこに電気パルスか化学反応でスイッチを入れるというものだ。これによってまるでバネのように筋肉を収縮させる。

現時点ではプロトタイプすら完成していない。だが最初のモデルは、陸軍のLLAMAや海軍のLS3に似たプラットフォームが利用されるだろうとのこと。

また陸上のロボットだけでなく、同様の技術を応用して翼を羽ばたかせて飛行するドローンの開発も検討されているとのことだ。

References:Army Explores Equipping Robots with Living Muscle Tissue - Nextgov/

☆日本も、もっとこの分野に力を入れねばならん!

優良出会い系サイトの紹介です!

雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

アメリカ陸軍研究所が目指すロボットは、重厚感あふれるロボットなどではなく、生物のよう俊敏に動き回ることができるロボットだ。

そのために研究されているのが生きた筋肉で動くロボット、「バイオハイブリッド・ロボット」である。

米軍が利用している現在の最新ロボットは、4つの車輪を利用しているが、ディーン・カルヴァ博士によると、メインの駆動機関としての車輪や集中動力システムとしてのバッテリーは、設計を工夫して改善することが難しくなりつつあるのだという。

生体の筋肉が組み込まれたロボットなら、人間にとって危険である地域に到達することが可能となる。

生物が持つ筋肉の収縮性・柔軟性に注目

カルヴァ博士が学生ときから関心を抱いてきたテーマは、エネルギーの効率性だ。

野生のオオカミを見てみましょう。おそらく同じ重量であっても、それほど大量に食べることなく、ずっとたくさんの重量を運びながら数百キロを移動できます。しかも軽く睡眠をとれば翌日にはまた同じことができるでしょう

そのような生物の能力をロボットにも応用するべく考案されているのが、筋肉のような収縮性のあるアクチュエーターと分散された化学的エネルギーだ。

こうした生物学的なシステムは、長時間稼働することが可能で、柔軟かつ静粛。しかも熱くならないというメリットがある。

だがカルヴァ博士によると、その真価は柔軟性にあるという。

たとえば既存の4足歩行ロボットは、整備された駐車場でなら見事な走りを見せてくれることだろう。ところが、そこから何も情報を与えずにいきなり砂利道に進ませると、途端にぎこちなくなる。

その原因は、ロボットのアクチュエーターが柔軟性に乏しいことにある。そのために予想外の変化に対応することが下手くそなのだ。

一方、これが人間ならとっさに反応することができる。

野原を走っていて、ウサギの穴に足を踏み入れてしまったとき、『大変だ、ウサギの穴にハマってしまった』などという足からのシグナルが脳に到達する前に、体は突然の変化に対応するべく動き出しています

とカルヴァ博士は説明する。

それは生物の制御システムの妙もあるのだが、その直前よりも余分に曲げ伸ばしすることで変化に対応できる、柔軟な筋肉と腱によるところも大きい。

ロボットに筋肉を統合する最大のメリットはそこにある。

軍用ロボットは、状況が正確に把握されたコースだけでなく、情報が乏しい未知の環境を移動しなければならないときもある。どのような状況に遭遇するか予測不能な環境では、高い適応能力が必須となる。

Army strengthens future tech with muscle-bound robots

電気パルスや化学反応で筋肉を制御

基本となる仕組みは、ロボットの硬いボディに筋組織をとりつけ、そこに電気パルスか化学反応でスイッチを入れるというものだ。これによってまるでバネのように筋肉を収縮させる。

現時点ではプロトタイプすら完成していない。だが最初のモデルは、陸軍のLLAMAや海軍のLS3に似たプラットフォームが利用されるだろうとのこと。

また陸上のロボットだけでなく、同様の技術を応用して翼を羽ばたかせて飛行するドローンの開発も検討されているとのことだ。

References:Army Explores Equipping Robots with Living Muscle Tissue - Nextgov/

☆日本も、もっとこの分野に力を入れねばならん!

優良出会い系サイトの紹介です!

雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!