おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

植物は動物のように自ら移動することができない。声を上げることも、手を振ることもできない植物が、なぜ今日まで生きながらえているのか?

他の生物が交わす意外なコミュニケーションから、驚きの殺傷力を持つ木、自殺する木など、樹木には驚嘆せずにはいられない驚くべき秘密を持っているのだ。

1. 驚きの殺傷力、爆発する木

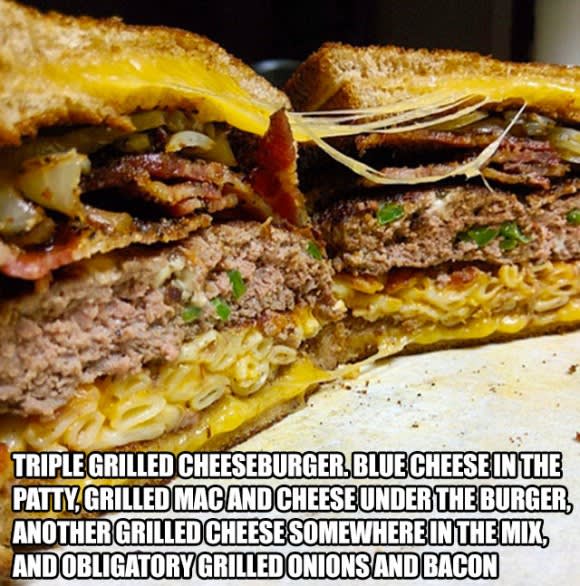

フラは葉、樹皮、カボチャ状の種など、至る所に毒を忍ばせている。30mほどの幹には棘がびっしりと並んでいるうえ、その種子は凄まじい勢いで爆発して近寄る者を破壊する。種を40m四方にバラまくことができるため、この木にとってはいい方法なのだろうが、その速度は危険極まりない。

Sandbox tree disperses its seeds via explosive method

射出された種は時速240kmにも達し、付近にいた人が文字通り”撃たれた”場合は重傷を負いかねない。また、奇特な人間が種を食べようものなら嘔吐や下痢を引き起こすし、誤って樹液に触れてしまえば痛ましいほどの悲劇が待っている。酷いかぶれや、失明の危険すらあるのだ。観葉植物に向かないことは言うまでもないだろう。

2. 自殺する木

この新種のヤシの木は、子孫を残すために自らの首を絞める。受粉媒介者を引き寄せるために全身全霊で挑むため、全ての養分を使い果たし、果実を結んだ後、間もなく枯れてしまうのだ。この木が偶然発見されたのはマダガスカルのカシュー農園だが、発見者は度肝を抜かれたはずだ。高さ18mの幹には5mほどの葉が生い茂り、ピラミッド状のその姿は宇宙からでも見えるほどの巨大さなのだ。

この巨木にとって花は後戻りができない印だ。無数の小さな花が幹の先端を覆うとき、命のサイクルは最後のときを迎えている。花に含まれる大量の蜜は、鳥や虫にとっては垂涎のごちそうである。どの花も受粉するのだが、これがおそらく大量の実を結んだ後枯れてしまう理由だろう。このヤシは文字通り生き残るための栄養を度外視して、次の世代を産み出すのだ。マダガスカルの自然の神秘である。

3. 肥料を作り出す木

伐採された木に未知の能力があることが発見された。詳しい仕組みは不明だが、残された切り株が窒素を空気中から集め、それによって周辺を肥沃化するのだ。熱帯雨林の木は特にこの能力が優れている。伐採されると大気中から炭素まで集め、再生できる可能性を上げるのだ。

しかもこうした木々は実に気前がいい。周辺にバラまかれた栄養からは、付近の植物もその恩恵を受けることができるのだ。空気中から窒素を収集するこの能力は、食物の必要性に応じてスイッチのオンオフが切り替わるものらしいが、これを行えるのは特定の種のみだ。森林の再生初期段階において、こうした能力を持つ種と持たない種の回復力の差異は歴然としている。持たない種が蓄える炭素の量は、持つ種の9分の1でしかない。

4. 自ら枝を切断する木

樹木は人間のようには身体に負った傷を修復することができない。健康を維持し、生存するために、エネルギー効率を高める必要がある。回復は資源の大きな損失でしかないのだ。そこで絆創膏を貼って傷を治す代わりに、この木は負傷した部分に養分が回らないようにして、上手い具合に放棄してしまう。その利点は2つある。木全体が感染してしまう危険があるばい菌を完全に閉め出せることと、貴重なエネルギーを他の部分の成長に回せることだ。

とは言え、切断は絶対確実な生存の秘策ではない。ときには傷が大き過ぎたり、感染してしまったりして、病気や腐ってしまい結局は枯れてしまうこともある。だが、これが成功したならば、損傷した細胞から溶出した中身が酸化し、命を守る防壁を作り出す。時間とともに傷が塞がり、その周囲からは新しい芽が毎年生えてくるだろう。

5. 分子の記憶を持つ木

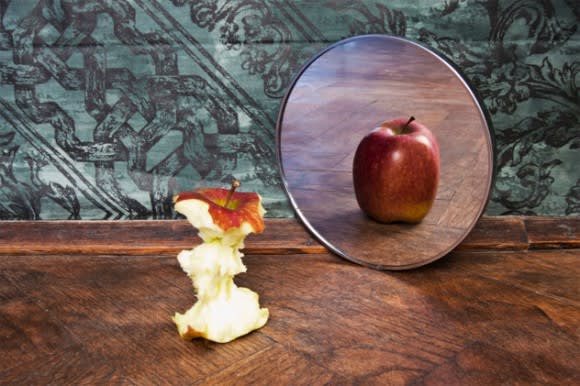

遺伝的に同一のポプラの研究において、それぞれの標本が過去の経験に基づいて現在の環境に反応していることが判明した。このことは分子レベルにおける一種の記憶が存在することを示している。

研究者らはポプラから挿し穂を採取した。この標本は2つの異なる苗床から入手されたことを除けば、全く同じ実験方法が用いられている。栽培された挿し穂の遺伝子、種、環境が全く同じだったことが、その反応の違いに気がつくうえで一役買った。

ある標本に対しては人工的な旱魃状態を作り出す一方で、他の標本にはきちんと水を与えれば、どのポプラも遺伝的には同一なのだから同じような反応を示すと研究者は予測していた。しかし、カナダのアルバータ州で入手したものは、サスカチュワン州のものとは異なり、”旱魃”への対応として別の種類の遺伝子を活性化させたのだ。この事実は、食物が出身地を”記憶”していることを示唆している。

6. 葉の言語を持つ木

ここにおいて、おそらく”葉”は適切な語ではないだろう。樹木は葉を使った手話で朝の挨拶を交わしたりはしない。そんなことがあれば誰もが気味悪がるはずだ。だが木々同士の微かなコミュニケーションは存在する…地面の下で。前代未聞の発見を成し遂げたのは森林生態学者スザンヌ・シマードである。森林の木々が根を通じてコミュニケーションを交わし、資源を共有していたというのだ。これは共生菌の力を借りたもので、若い芽が生き延びれるよう苗に栄養を与えているらしい。

この菌のネットワークは同時に、大きな木がそれぞれの必要に応じて水や炭素を交換する機会も提供する。さらにシマードは長い年月を経て巨大に成長した、森林の”母樹”とでも言うべき現象も確認した。母樹は他の樹木と繋がっているだけでなく、森林の要であるかのようだった。共生菌のネットワークを通じて資源の管理分配を行うのだ。そして、この母体が切り倒されてしまうと、若い木々の生存率は低下してしまう

7. 放火する木

“ガソリンツリー”の異名を持つユーカリは、大火事への備えが万全と言っても過言ではない。幅広いリボン状をした樹皮が乾いて剥がれ落ちれば、至る所に薪をくべているようなもので、これが作り出す可燃性のオイル以上に危険な代物だ。

この2つの組み合わせによって、ユーカリの木は消防士の天敵とも言える存在となる。ちょっとした火種が手に負えない大火事に変わるのはものの数分だ。1991年、カリフォルニア州オークランド・ヒルズで起きたユーカリを火元とする火災では、3,000世帯と25人の命が失われた。この大災害の後、ユーカリの新芽が何食わぬ顔で大量に芽生えていたという。最初の数年、若木はときに他の種を犠牲にして勢い良く成長するのだ。こんな放火癖がありながらも、独特の美しさや成長の速さ、品質の優れたオイルのために、ユーカリは人気の植物である。

via:listverse

☆木もなかなか、やるやんけ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

植物は動物のように自ら移動することができない。声を上げることも、手を振ることもできない植物が、なぜ今日まで生きながらえているのか?

他の生物が交わす意外なコミュニケーションから、驚きの殺傷力を持つ木、自殺する木など、樹木には驚嘆せずにはいられない驚くべき秘密を持っているのだ。

1. 驚きの殺傷力、爆発する木

フラは葉、樹皮、カボチャ状の種など、至る所に毒を忍ばせている。30mほどの幹には棘がびっしりと並んでいるうえ、その種子は凄まじい勢いで爆発して近寄る者を破壊する。種を40m四方にバラまくことができるため、この木にとってはいい方法なのだろうが、その速度は危険極まりない。

Sandbox tree disperses its seeds via explosive method

射出された種は時速240kmにも達し、付近にいた人が文字通り”撃たれた”場合は重傷を負いかねない。また、奇特な人間が種を食べようものなら嘔吐や下痢を引き起こすし、誤って樹液に触れてしまえば痛ましいほどの悲劇が待っている。酷いかぶれや、失明の危険すらあるのだ。観葉植物に向かないことは言うまでもないだろう。

2. 自殺する木

この新種のヤシの木は、子孫を残すために自らの首を絞める。受粉媒介者を引き寄せるために全身全霊で挑むため、全ての養分を使い果たし、果実を結んだ後、間もなく枯れてしまうのだ。この木が偶然発見されたのはマダガスカルのカシュー農園だが、発見者は度肝を抜かれたはずだ。高さ18mの幹には5mほどの葉が生い茂り、ピラミッド状のその姿は宇宙からでも見えるほどの巨大さなのだ。

この巨木にとって花は後戻りができない印だ。無数の小さな花が幹の先端を覆うとき、命のサイクルは最後のときを迎えている。花に含まれる大量の蜜は、鳥や虫にとっては垂涎のごちそうである。どの花も受粉するのだが、これがおそらく大量の実を結んだ後枯れてしまう理由だろう。このヤシは文字通り生き残るための栄養を度外視して、次の世代を産み出すのだ。マダガスカルの自然の神秘である。

3. 肥料を作り出す木

伐採された木に未知の能力があることが発見された。詳しい仕組みは不明だが、残された切り株が窒素を空気中から集め、それによって周辺を肥沃化するのだ。熱帯雨林の木は特にこの能力が優れている。伐採されると大気中から炭素まで集め、再生できる可能性を上げるのだ。

しかもこうした木々は実に気前がいい。周辺にバラまかれた栄養からは、付近の植物もその恩恵を受けることができるのだ。空気中から窒素を収集するこの能力は、食物の必要性に応じてスイッチのオンオフが切り替わるものらしいが、これを行えるのは特定の種のみだ。森林の再生初期段階において、こうした能力を持つ種と持たない種の回復力の差異は歴然としている。持たない種が蓄える炭素の量は、持つ種の9分の1でしかない。

4. 自ら枝を切断する木

樹木は人間のようには身体に負った傷を修復することができない。健康を維持し、生存するために、エネルギー効率を高める必要がある。回復は資源の大きな損失でしかないのだ。そこで絆創膏を貼って傷を治す代わりに、この木は負傷した部分に養分が回らないようにして、上手い具合に放棄してしまう。その利点は2つある。木全体が感染してしまう危険があるばい菌を完全に閉め出せることと、貴重なエネルギーを他の部分の成長に回せることだ。

とは言え、切断は絶対確実な生存の秘策ではない。ときには傷が大き過ぎたり、感染してしまったりして、病気や腐ってしまい結局は枯れてしまうこともある。だが、これが成功したならば、損傷した細胞から溶出した中身が酸化し、命を守る防壁を作り出す。時間とともに傷が塞がり、その周囲からは新しい芽が毎年生えてくるだろう。

5. 分子の記憶を持つ木

遺伝的に同一のポプラの研究において、それぞれの標本が過去の経験に基づいて現在の環境に反応していることが判明した。このことは分子レベルにおける一種の記憶が存在することを示している。

研究者らはポプラから挿し穂を採取した。この標本は2つの異なる苗床から入手されたことを除けば、全く同じ実験方法が用いられている。栽培された挿し穂の遺伝子、種、環境が全く同じだったことが、その反応の違いに気がつくうえで一役買った。

ある標本に対しては人工的な旱魃状態を作り出す一方で、他の標本にはきちんと水を与えれば、どのポプラも遺伝的には同一なのだから同じような反応を示すと研究者は予測していた。しかし、カナダのアルバータ州で入手したものは、サスカチュワン州のものとは異なり、”旱魃”への対応として別の種類の遺伝子を活性化させたのだ。この事実は、食物が出身地を”記憶”していることを示唆している。

6. 葉の言語を持つ木

ここにおいて、おそらく”葉”は適切な語ではないだろう。樹木は葉を使った手話で朝の挨拶を交わしたりはしない。そんなことがあれば誰もが気味悪がるはずだ。だが木々同士の微かなコミュニケーションは存在する…地面の下で。前代未聞の発見を成し遂げたのは森林生態学者スザンヌ・シマードである。森林の木々が根を通じてコミュニケーションを交わし、資源を共有していたというのだ。これは共生菌の力を借りたもので、若い芽が生き延びれるよう苗に栄養を与えているらしい。

この菌のネットワークは同時に、大きな木がそれぞれの必要に応じて水や炭素を交換する機会も提供する。さらにシマードは長い年月を経て巨大に成長した、森林の”母樹”とでも言うべき現象も確認した。母樹は他の樹木と繋がっているだけでなく、森林の要であるかのようだった。共生菌のネットワークを通じて資源の管理分配を行うのだ。そして、この母体が切り倒されてしまうと、若い木々の生存率は低下してしまう

7. 放火する木

“ガソリンツリー”の異名を持つユーカリは、大火事への備えが万全と言っても過言ではない。幅広いリボン状をした樹皮が乾いて剥がれ落ちれば、至る所に薪をくべているようなもので、これが作り出す可燃性のオイル以上に危険な代物だ。

この2つの組み合わせによって、ユーカリの木は消防士の天敵とも言える存在となる。ちょっとした火種が手に負えない大火事に変わるのはものの数分だ。1991年、カリフォルニア州オークランド・ヒルズで起きたユーカリを火元とする火災では、3,000世帯と25人の命が失われた。この大災害の後、ユーカリの新芽が何食わぬ顔で大量に芽生えていたという。最初の数年、若木はときに他の種を犠牲にして勢い良く成長するのだ。こんな放火癖がありながらも、独特の美しさや成長の速さ、品質の優れたオイルのために、ユーカリは人気の植物である。

via:listverse

☆木もなかなか、やるやんけ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!