おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

肉体的拷問よりも過酷な精神的拷問。中世やそれ以前の時代、数多くの精神的拷問が行われていた。そうした手法の多くは現代にも引き継がれており、政府の秘密機関などで今も利用されている。

精神的拷問によって肉体が傷つくことはないが、その爪痕は心の奥深くに残る。もっとも有名なものは取り調べなどで行われる睡眠妨害や感覚の遮断だろう。また、肉体に危害が加わることはほとんどないとはいえ、精神的拷問と肉体的拷問は密接に関連している。肉体的拷問による苦痛や恐怖それ自体が精神的なダメージを引き起こすからだ。

以下では人類が作りあげた狂気の精神的拷問を紹介する。いずれも心を衰弱させ、恐怖を植え付けるには効果的な手法であることが証明されている。

強請りは精神的拷問の1つだと考えられている。メリアム・ウェブスター辞典によれば、強迫(blackmail)とは、言うことを聞かなければ秘密をばらすと脅す犯罪のことである。その目的は金銭であることもあれば、パートナーが自分のもとに留まるよう強制するといった人間関係であることもある。

イングランドではある強請り事件がきっかけで2015年に法律が施行されている。恋人から別離を切り出されることを恐れた男性が、別れるなら自殺すると脅迫したのだ。また、彼は恋人のSNSを監視し、友人関係も束縛した。この男は強制と支配の罪で15ヶ月の懲役刑が科された。

尋問では自白を取り付けるために精神的拷問が利用される。これは必ずしも法で認められているわけではないが、捜査当局の常套手段だ。

尋問で使用される方法の合法性、あるいは残虐、非人道的とされる方法については、以前から様々な議論がある。赤十字国際委員会が発行した精神的拷問に関する文書によれば、尋問の際の拷問には、身体を物理的に攻撃するものや、実際に肉体的な苦痛を引き起こすもの以外の手法も含まれている。尋問で使用される精神的な手法としては、人の感覚や人格を乱すようなものもしばし挙げられる。

警察の尋問では、長期間拘束し、質問や非難、あるいは脅しなどが行われることがある。警察は容疑者に自白を促し、罪を認めさせる様々な手法を用いている。

2014年、アメリカ上院諜報活動特別委員会が公開した報告書では、9/11同時多発テロ事件後にCIAが行っていた拘禁と尋問について取り上げられた。それによれば、睡眠剥奪がもっともよく利用された”強化尋問技法”の1つだったという。

睡眠剥奪による拷問を行うには、最大180時間隔離する必要がある。この間、対象者は立ちっぱなし、あるいは無理な姿勢をとらされる。睡眠を剥奪された人間は幻覚などに苦しむようになる。

これは消耗性の精神的拷問で、生物機能の深部に打撃を与える。人間の精神および肉体的健康は、適度な長さの睡眠に依存する。睡眠不足が極端なまでに進行すれば、肉体に対する拷問以上のダメージと苦痛が引き起こされる。

睡眠剥奪による初期症状は、疲労、苛立ち、集中力の欠如だ。これがさらに進むと、読解力や会話能力の低下、判断力の低下、体温の低下、食欲の増加といった症状に苦しめられるようになる。

ガスライティングとは、犠牲者に自分の記憶、認識、正気を疑わせるよう仕向ける行為だ。加害者が以前に行った嫌がらせを否定したり、犠牲者を当惑させるような奇妙な出来事を起こして見せたり、様々なやり方がある。

この用語は1938年の演劇『ガス燈』にちなんだもので、臨床や学術研究論文でも使用されている。

ガスライティングは社会病質者やナルシストが意識的あるいは無意識的に好んで使う。社会病質者はしばしば社会規範や法律に違反し、他人を利用するが、一見魅力的で自信に溢れている。こうした人物は自分の不正を否定し、そのあまりに被害者が自らの認識を疑うことすらある。

別のよくあるケースは配偶者に対するガスライティングだ。例えば、加害者側のパートナーが自分の暴力行為について頭から否定するといったことがよくある。

独房監禁は数世紀にわたって利用されてきた精神的拷問の手法だ。現在でも行なわれており、囚人を狂気に陥れる。

人が完全に隔離された状態で、何もすることもなく数日、数週間、数ヶ月と過ごすと心からの恐怖を味わうようになる。人との関わりが絶たれるとかつて精神的に安定していた人物であっても鬱や不安症を患うようになる。

独房監禁された囚人は孤独と戦うために独り言を口にし始める。同じ目に遭っている囚人がほかにいたとしても、お互いに会話できるような場所にはいない。これにより精神的な苦痛はおろか、肉体的な苦痛まで生じるようになる。

今日では独房監禁は人権問題であるとみなされることが多い。また、独房監禁の適用には人種差別的な色合いも見て取れる。それを示唆する証拠がありながらも、アメリカにおいて独房監禁に関する統計を残す義務は存在しない。

ホワイトトーチャーとは、感覚の遮断を用いた精神的拷問で、光、音、臭い、触覚、味といった刺激を一切遮断してしまう。イランなどの中東諸国で政治犯を対象によく使用される。また、CIAでもテロの容疑者から自白や情報を引き出すために使われるようだ。

視覚や聴覚を遮断するために目隠し、フード、耳栓などをよく使用する。また、より複雑な器具を使って、嗅覚、触覚、味覚、さらには温度や重力に対する感覚まで奪うこともある。

特に光や音を奪うことで、人間の心理状態に劇的な影響を与えることができる。犠牲者は幻覚を見たり、嗅覚が鋭敏になったり、さらには部屋の中に何か邪悪な存在がいると錯覚するようにもなる。

ノータッチトーチャーはかつてアメリカで使用されていたと噂されるものだ。今日、政府はこうした拷問が行われているという主張を否定している。

拷問に使われる技術は国家機密に分類されており、これを耐え抜いたアメリカ市民からのリーク情報があるだけだ。どうやら、復讐、罰則、取り調べ、行動の矯正に使用されていたらしい。しかし、この類の拷問は信頼性に乏しく、しばしば虚偽の自白を引き出すことになる。

ノータッチトーチャーの手法としては、躁鬱状態、記憶の改ざん、電気ショック、不安や恐怖、強制的に病気にする、性的に不快なポルノグラフィー、個人的あるいはスピリチュアルな中傷、心理的脅迫などを利用するものがある。人を限界に至らせるまでに数日から数ヶ月かかることもある。

人の外見を永久的かつ重度に傷つけるとほのめかす行為も精神的拷問だ。実際に外見を損壊させる必要は必ずしもなく、脅迫だけで精神的には相当堪える。また、精神状態を変化させる物質あるいは感覚や人格を阻害する手法の使用をほのめかすこともある。

定期的に肉体的拷問をチラつかせることで、慢性的あるいは長期的な精神的なダメージを与えることができる。この類の拷問では、その暴力行為の程度を徐々にかさ上げしつつも、怪我はまったく負わないために、犠牲者が外傷の影響を軽視するようになる。

また、こうした性質ゆえに、例えば訴訟などにおいて、このタイプの拷問を味わったことのない人がその苦痛を理解することは難しい。

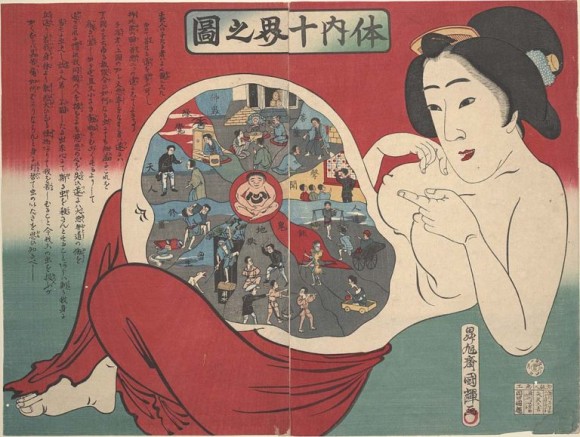

公で辱める行為は精神的拷問独特のものと言えよう。例えば、知らぬ間に裸の写真を撮られて、それを公の不特定多数に配布するようなことがあれば、羞恥刑の一種である。

これは学校でのネットを介したいじめの一形態としてよく見られる。中高生は誰かに見られるとは少しも思わずに、不用意に自分のヌード写真を人に送りつけることがある。するとそれをもらった人物がクラス全員にばらしてしまうのだ。また、こうしたことはコミュニティでもしばしば発生し、多くのケースで被害者が恥ずかしさや悲しみに耐えられずその地域を去ることになる。

原始的な部族社会では、羞恥刑の矛先は本人だけでなく、その家族にまで及ぶ。血縁関係にあるという理由だけで、被害者になってしまうのだ。

この精神的拷問は水滴を拘束された人間の頭部に延々と垂らし続ける。水滴は肉体に直接触れているが、それ自体は肉体を傷つけることがないために精神的拷問に分類される。それでも執拗なまでに垂れ続ける水滴は、意識を朦朧とさせ、多大なまでの精神的苦痛となる。

この拷問は15、16世紀イタリアのヒッポリトゥス・デ・マルシリース(Hippolytus de Marsiliis)が編み出したものだ(その名称は、ハンガリー生まれの手品師ハリー・フーディーニが考案した中国式水責め房に由来すると思われる)。岩に垂れ続ける水滴が、やがては穴を開けるところを見た彼は、これを人体でも試してみたのだ。

かつての中国式水責めでは、犠牲者を裸にして見物人に嘲笑させたりといったこともあったと言われている。

楽しいはずの音楽は拷問にも使われることがある。音楽の拷問は、拘留中の人物に対して、大音量の音楽を絶え間なく聴かせるものだ。現在、欧州人権裁判所と国連が取り調べ中に大音量の音楽を流すことを禁止している。

極端に音量の大きい音楽が作り出す振動は、人間の骨にまで響き、精神的な苦痛を与える。音楽の拷問は20世紀の全体主義政権下でよく使用されたものだが、様々な状況において中世から現在まで続く精神的拷問だ。

大音量の音楽は今日の文化において他人に大きな迷惑をかけるものと認識されている。音楽を無理やり聴かされることで、睡眠まで妨げれてしまう。

ちなみに、CIAでもっともよく使用されるのは、エミネムの「The Real Slim Shady」、ドープの「Take Your Best Shot」、クリスティーナ・アギレラの「Dirrty」、デヴィッド・グレイの「Babylon」だそうだ。

環境操作は、ほとんど気がつかないような変化に対して段階的に適応させることで、抑留者に心理的な強制を強いる環境を作り出すことをいう。各段階は非常にささいな変化であるので、そこに強制を生み出す効果があったとは気がつくのは、せいぜいずっと後になってのことだ。集団の中で行うことも可能で、犠牲者はしばしば仲間だと思っていた人物に騙されることになる。

環境操作は心労をを引き起こし、認知プロセス、価値観、考え、態度、規範、推論、意思決定といった能力に影響を与える。また、こうした行為には、情報や意見を突然拒絶し、話し合える話題を制限し、コミュニケーションを厳しく統制するといった行為も含まれる。

自分の意思によらぬ環境の変化によって無力感に苛まれるようになる。当然、不安感も増大する。

ストレスポジションとは、体の筋肉に過大な負荷がかかるような姿勢のことで、服従ポジションとも言われる。例えば、つま先立ちを強いられたり、しゃがんで太ももが地面と水平になるよう強いられたりするような状況だ。最初は強い不快感を覚えるが、やがては激しい痛みに変わってくる。

これはグアンタナモの収容キャンプでよく行われていた。そこでは座った者に座り直すことを許さなかったり、立っている者に起立の姿勢を強制するといったことがあった。

また、吊るし刑もこの一種だ。肩に過度な負担がかかり耐え難い苦痛が生まれ、ときには脱臼、あるいは神経や靭帯が損傷を受けることもあった。

罰則あるいは情報を引き出すために向精神薬などの薬物を用いることである。精神的苦痛、不安、精神的混乱、金縛り、見当障害などのストレスを与えることで、服従を強いるためのものだ。

薬物による拷問は中東でよく使用された。依存性のある薬物を無理やり投与し、禁断症状が現れる頃を見計らって投与を中止。尋問を開始する。言うことを聞けば薬物を与えるが、服従しない場合は禁断症状によって苦しむことになる。

ブラジルでは70年代に薬物による拷問が行われていた。その手法は、舌や陰嚢にアルコールを注入したり、てんかんを起こすような薬物を投与したりするものだ。また、電気ショックを与える際に筋弛緩剤を与えると、肉体的な怪我を最小に抑えることができるという。

これは犠牲者が自分の苦手とするものを知られてしまった場合に利用される。加害者はその人間が特に恐怖を覚えるような状況を作り出す。例えば、蛇が大嫌いな者を蛇だらけの部屋に閉じ込めたりといった具合だ。あるいは蜘蛛嫌いならタランチュラがうじゃうじゃいる部屋に閉じ込める。剛毛の生えたタランチュラが体の上を這い回る恐怖は如何ばかりだろうか?

このトラウマになるような恐怖に向き合うより、しばしば人は心を閉ざし、放心状態に陥る。加害者は高所に対する恐怖や血に対する嫌悪感などありとあらゆるものを利用することができる。

こちらもCIAのお気に入りで、グタンタナモの収容所、アフガニスタンやアメリカなどの施設でもよく使われていた。

via:15 Most Shocking Forms Of Psychological Torture Used On Humans

みんなはこの15の精神的拷問の内どれが一番きついと思った?私はある種の恐怖症を持っているので、その恐怖症を利用されるとかなり大打撃となるな。睡眠剥奪とかもやばいかも。

☆ネット拷問はないんかいな!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

肉体的拷問よりも過酷な精神的拷問。中世やそれ以前の時代、数多くの精神的拷問が行われていた。そうした手法の多くは現代にも引き継がれており、政府の秘密機関などで今も利用されている。

精神的拷問によって肉体が傷つくことはないが、その爪痕は心の奥深くに残る。もっとも有名なものは取り調べなどで行われる睡眠妨害や感覚の遮断だろう。また、肉体に危害が加わることはほとんどないとはいえ、精神的拷問と肉体的拷問は密接に関連している。肉体的拷問による苦痛や恐怖それ自体が精神的なダメージを引き起こすからだ。

以下では人類が作りあげた狂気の精神的拷問を紹介する。いずれも心を衰弱させ、恐怖を植え付けるには効果的な手法であることが証明されている。

15. 強請り(強迫)

強請りは精神的拷問の1つだと考えられている。メリアム・ウェブスター辞典によれば、強迫(blackmail)とは、言うことを聞かなければ秘密をばらすと脅す犯罪のことである。その目的は金銭であることもあれば、パートナーが自分のもとに留まるよう強制するといった人間関係であることもある。

イングランドではある強請り事件がきっかけで2015年に法律が施行されている。恋人から別離を切り出されることを恐れた男性が、別れるなら自殺すると脅迫したのだ。また、彼は恋人のSNSを監視し、友人関係も束縛した。この男は強制と支配の罪で15ヶ月の懲役刑が科された。

14. 長時間におよぶ尋問

尋問では自白を取り付けるために精神的拷問が利用される。これは必ずしも法で認められているわけではないが、捜査当局の常套手段だ。

尋問で使用される方法の合法性、あるいは残虐、非人道的とされる方法については、以前から様々な議論がある。赤十字国際委員会が発行した精神的拷問に関する文書によれば、尋問の際の拷問には、身体を物理的に攻撃するものや、実際に肉体的な苦痛を引き起こすもの以外の手法も含まれている。尋問で使用される精神的な手法としては、人の感覚や人格を乱すようなものもしばし挙げられる。

警察の尋問では、長期間拘束し、質問や非難、あるいは脅しなどが行われることがある。警察は容疑者に自白を促し、罪を認めさせる様々な手法を用いている。

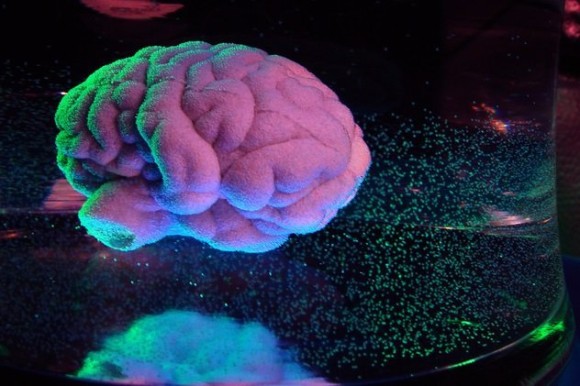

13. 睡眠剥奪

2014年、アメリカ上院諜報活動特別委員会が公開した報告書では、9/11同時多発テロ事件後にCIAが行っていた拘禁と尋問について取り上げられた。それによれば、睡眠剥奪がもっともよく利用された”強化尋問技法”の1つだったという。

睡眠剥奪による拷問を行うには、最大180時間隔離する必要がある。この間、対象者は立ちっぱなし、あるいは無理な姿勢をとらされる。睡眠を剥奪された人間は幻覚などに苦しむようになる。

これは消耗性の精神的拷問で、生物機能の深部に打撃を与える。人間の精神および肉体的健康は、適度な長さの睡眠に依存する。睡眠不足が極端なまでに進行すれば、肉体に対する拷問以上のダメージと苦痛が引き起こされる。

睡眠剥奪による初期症状は、疲労、苛立ち、集中力の欠如だ。これがさらに進むと、読解力や会話能力の低下、判断力の低下、体温の低下、食欲の増加といった症状に苦しめられるようになる。

12. ガスライティング

ガスライティングとは、犠牲者に自分の記憶、認識、正気を疑わせるよう仕向ける行為だ。加害者が以前に行った嫌がらせを否定したり、犠牲者を当惑させるような奇妙な出来事を起こして見せたり、様々なやり方がある。

この用語は1938年の演劇『ガス燈』にちなんだもので、臨床や学術研究論文でも使用されている。

ガスライティングは社会病質者やナルシストが意識的あるいは無意識的に好んで使う。社会病質者はしばしば社会規範や法律に違反し、他人を利用するが、一見魅力的で自信に溢れている。こうした人物は自分の不正を否定し、そのあまりに被害者が自らの認識を疑うことすらある。

別のよくあるケースは配偶者に対するガスライティングだ。例えば、加害者側のパートナーが自分の暴力行為について頭から否定するといったことがよくある。

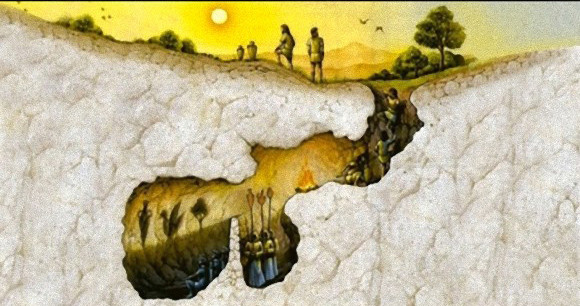

11. 独房監禁

独房監禁は数世紀にわたって利用されてきた精神的拷問の手法だ。現在でも行なわれており、囚人を狂気に陥れる。

人が完全に隔離された状態で、何もすることもなく数日、数週間、数ヶ月と過ごすと心からの恐怖を味わうようになる。人との関わりが絶たれるとかつて精神的に安定していた人物であっても鬱や不安症を患うようになる。

独房監禁された囚人は孤独と戦うために独り言を口にし始める。同じ目に遭っている囚人がほかにいたとしても、お互いに会話できるような場所にはいない。これにより精神的な苦痛はおろか、肉体的な苦痛まで生じるようになる。

今日では独房監禁は人権問題であるとみなされることが多い。また、独房監禁の適用には人種差別的な色合いも見て取れる。それを示唆する証拠がありながらも、アメリカにおいて独房監禁に関する統計を残す義務は存在しない。

10. ホワイトトーチャー

ホワイトトーチャーとは、感覚の遮断を用いた精神的拷問で、光、音、臭い、触覚、味といった刺激を一切遮断してしまう。イランなどの中東諸国で政治犯を対象によく使用される。また、CIAでもテロの容疑者から自白や情報を引き出すために使われるようだ。

視覚や聴覚を遮断するために目隠し、フード、耳栓などをよく使用する。また、より複雑な器具を使って、嗅覚、触覚、味覚、さらには温度や重力に対する感覚まで奪うこともある。

特に光や音を奪うことで、人間の心理状態に劇的な影響を与えることができる。犠牲者は幻覚を見たり、嗅覚が鋭敏になったり、さらには部屋の中に何か邪悪な存在がいると錯覚するようにもなる。

9. ノータッチトーチャー

ノータッチトーチャーはかつてアメリカで使用されていたと噂されるものだ。今日、政府はこうした拷問が行われているという主張を否定している。

拷問に使われる技術は国家機密に分類されており、これを耐え抜いたアメリカ市民からのリーク情報があるだけだ。どうやら、復讐、罰則、取り調べ、行動の矯正に使用されていたらしい。しかし、この類の拷問は信頼性に乏しく、しばしば虚偽の自白を引き出すことになる。

ノータッチトーチャーの手法としては、躁鬱状態、記憶の改ざん、電気ショック、不安や恐怖、強制的に病気にする、性的に不快なポルノグラフィー、個人的あるいはスピリチュアルな中傷、心理的脅迫などを利用するものがある。人を限界に至らせるまでに数日から数ヶ月かかることもある。

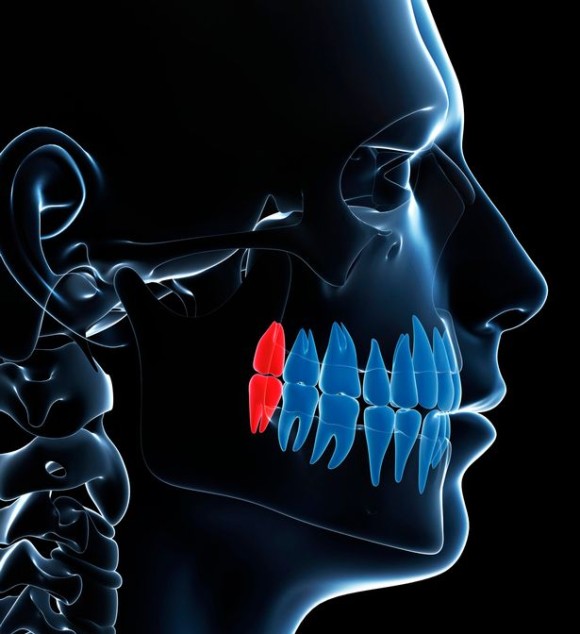

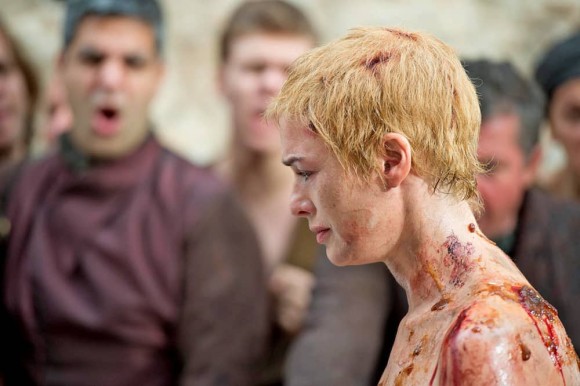

8. 永久的かつ重度の外見損壊をほのめかす脅し

人の外見を永久的かつ重度に傷つけるとほのめかす行為も精神的拷問だ。実際に外見を損壊させる必要は必ずしもなく、脅迫だけで精神的には相当堪える。また、精神状態を変化させる物質あるいは感覚や人格を阻害する手法の使用をほのめかすこともある。

定期的に肉体的拷問をチラつかせることで、慢性的あるいは長期的な精神的なダメージを与えることができる。この類の拷問では、その暴力行為の程度を徐々にかさ上げしつつも、怪我はまったく負わないために、犠牲者が外傷の影響を軽視するようになる。

また、こうした性質ゆえに、例えば訴訟などにおいて、このタイプの拷問を味わったことのない人がその苦痛を理解することは難しい。

7. 羞恥刑

公で辱める行為は精神的拷問独特のものと言えよう。例えば、知らぬ間に裸の写真を撮られて、それを公の不特定多数に配布するようなことがあれば、羞恥刑の一種である。

これは学校でのネットを介したいじめの一形態としてよく見られる。中高生は誰かに見られるとは少しも思わずに、不用意に自分のヌード写真を人に送りつけることがある。するとそれをもらった人物がクラス全員にばらしてしまうのだ。また、こうしたことはコミュニティでもしばしば発生し、多くのケースで被害者が恥ずかしさや悲しみに耐えられずその地域を去ることになる。

原始的な部族社会では、羞恥刑の矛先は本人だけでなく、その家族にまで及ぶ。血縁関係にあるという理由だけで、被害者になってしまうのだ。

6. 中国式水責め

この精神的拷問は水滴を拘束された人間の頭部に延々と垂らし続ける。水滴は肉体に直接触れているが、それ自体は肉体を傷つけることがないために精神的拷問に分類される。それでも執拗なまでに垂れ続ける水滴は、意識を朦朧とさせ、多大なまでの精神的苦痛となる。

この拷問は15、16世紀イタリアのヒッポリトゥス・デ・マルシリース(Hippolytus de Marsiliis)が編み出したものだ(その名称は、ハンガリー生まれの手品師ハリー・フーディーニが考案した中国式水責め房に由来すると思われる)。岩に垂れ続ける水滴が、やがては穴を開けるところを見た彼は、これを人体でも試してみたのだ。

かつての中国式水責めでは、犠牲者を裸にして見物人に嘲笑させたりといったこともあったと言われている。

5. 音楽の拷問

楽しいはずの音楽は拷問にも使われることがある。音楽の拷問は、拘留中の人物に対して、大音量の音楽を絶え間なく聴かせるものだ。現在、欧州人権裁判所と国連が取り調べ中に大音量の音楽を流すことを禁止している。

極端に音量の大きい音楽が作り出す振動は、人間の骨にまで響き、精神的な苦痛を与える。音楽の拷問は20世紀の全体主義政権下でよく使用されたものだが、様々な状況において中世から現在まで続く精神的拷問だ。

大音量の音楽は今日の文化において他人に大きな迷惑をかけるものと認識されている。音楽を無理やり聴かされることで、睡眠まで妨げれてしまう。

ちなみに、CIAでもっともよく使用されるのは、エミネムの「The Real Slim Shady」、ドープの「Take Your Best Shot」、クリスティーナ・アギレラの「Dirrty」、デヴィッド・グレイの「Babylon」だそうだ。

4 環境操作

環境操作は、ほとんど気がつかないような変化に対して段階的に適応させることで、抑留者に心理的な強制を強いる環境を作り出すことをいう。各段階は非常にささいな変化であるので、そこに強制を生み出す効果があったとは気がつくのは、せいぜいずっと後になってのことだ。集団の中で行うことも可能で、犠牲者はしばしば仲間だと思っていた人物に騙されることになる。

環境操作は心労をを引き起こし、認知プロセス、価値観、考え、態度、規範、推論、意思決定といった能力に影響を与える。また、こうした行為には、情報や意見を突然拒絶し、話し合える話題を制限し、コミュニケーションを厳しく統制するといった行為も含まれる。

自分の意思によらぬ環境の変化によって無力感に苛まれるようになる。当然、不安感も増大する。

3. ストレスポジション

ストレスポジションとは、体の筋肉に過大な負荷がかかるような姿勢のことで、服従ポジションとも言われる。例えば、つま先立ちを強いられたり、しゃがんで太ももが地面と水平になるよう強いられたりするような状況だ。最初は強い不快感を覚えるが、やがては激しい痛みに変わってくる。

これはグアンタナモの収容キャンプでよく行われていた。そこでは座った者に座り直すことを許さなかったり、立っている者に起立の姿勢を強制するといったことがあった。

また、吊るし刑もこの一種だ。肩に過度な負担がかかり耐え難い苦痛が生まれ、ときには脱臼、あるいは神経や靭帯が損傷を受けることもあった。

2. 薬物による拷問

罰則あるいは情報を引き出すために向精神薬などの薬物を用いることである。精神的苦痛、不安、精神的混乱、金縛り、見当障害などのストレスを与えることで、服従を強いるためのものだ。

薬物による拷問は中東でよく使用された。依存性のある薬物を無理やり投与し、禁断症状が現れる頃を見計らって投与を中止。尋問を開始する。言うことを聞けば薬物を与えるが、服従しない場合は禁断症状によって苦しむことになる。

ブラジルでは70年代に薬物による拷問が行われていた。その手法は、舌や陰嚢にアルコールを注入したり、てんかんを起こすような薬物を投与したりするものだ。また、電気ショックを与える際に筋弛緩剤を与えると、肉体的な怪我を最小に抑えることができるという。

1. 恐怖症の利用

これは犠牲者が自分の苦手とするものを知られてしまった場合に利用される。加害者はその人間が特に恐怖を覚えるような状況を作り出す。例えば、蛇が大嫌いな者を蛇だらけの部屋に閉じ込めたりといった具合だ。あるいは蜘蛛嫌いならタランチュラがうじゃうじゃいる部屋に閉じ込める。剛毛の生えたタランチュラが体の上を這い回る恐怖は如何ばかりだろうか?

このトラウマになるような恐怖に向き合うより、しばしば人は心を閉ざし、放心状態に陥る。加害者は高所に対する恐怖や血に対する嫌悪感などありとあらゆるものを利用することができる。

こちらもCIAのお気に入りで、グタンタナモの収容所、アフガニスタンやアメリカなどの施設でもよく使われていた。

via:15 Most Shocking Forms Of Psychological Torture Used On Humans

みんなはこの15の精神的拷問の内どれが一番きついと思った?私はある種の恐怖症を持っているので、その恐怖症を利用されるとかなり大打撃となるな。睡眠剥奪とかもやばいかも。

☆ネット拷問はないんかいな!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!