★Megu’s Sports

Travel: Tokyo (4月); Milwaukee, WI (4月); St. George, UT (10月); UAE/Egypt (11月); Tokyo (12月)

Race: 3x Ironman 70.3; 2x Olympic/Standard Distance; 2x World Championship

Covid: 今のところ1x

と言うことで、2019年以来、あちこち行くことになった年。今月の初めに初の中東から帰ってきて、あっという間に東京へ。今年のHighlight、中東について書きます。

2019年に出場権をとったWorld Triathlon Championship Final。2020年と2021年、エドモントンで開催される予定が、2年続けて、Covid-19のおかげでキャンセル。ついに、Abu Dhabi (United Arab Emirates)で11月25日に開催。出場権がそのまま移ったので、参加することに。ヨーロッパ、オーストラリアなどは、いつも自分で旅を計画。今回は、一緒に旅をしたことのある4人で行くことになって、中東ということもあり、PPS (Premium Plus Sports)という、レースを中心にツアーを組むトラベルサービス・ツアーを使うことにした。このツアーでは、オプショナルで、レース後、エジプト6日間が計画されていた。ツアーと言っても、現地までの往復は、個々なので、バイクを一緒に持って行く私達にとっては、計画するのに時間がかかった。長くなるので、前置きは、この位にして:

World Triathlon Championship Final・Abu Dhabi (United Arab Emirates):水温29度、気温30度以上で湿気が多い。今まででたWTCは、もっと出場者が多いんだけど、場所のせいか、私のAge Groupでの完走者33人。ほとんどの出場者は、アメリカとイギリス。結果は、12位;アメリカからの出場者の中では4位。スイムは、2位。まずまず。Abu Dhabiは、Dubaiから車で1時間20分程の比較的新しい町。Formula 1のレーストラックの真横に立っているW Hotelに滞在。Formula 1のファイナルが終わったばかり。滞在中は、Formula 2の練習ランをベランダから、コーヒーを飲みながら見ていた。ダウンタウンには、行く時間がなかったけど、レース会場やホテルの周り、レースの出場者以外、あまり地元の人を見かけない。不思議なことに。

Cairo- Aswan- Abu-Simbel- Luxor- Cairo (Egypt): ピラミッド、スフィンクス、寺院、モニュメントなど、訪問したサイトは、どこもImpressive。ラクダにも乗って。一生一度の経験でしょ、きっと。行く価値あり。お気に入りは、Dahshurのピラミッド、Valley of Kings, Luxor Temple。40+人のツアー。初めての大きなツアー、最初で最後。自由時間もなく、いつ食べられるのかわからない。ランチがたいてい午後3時以降。クッキーとプロテインバーが夕食という日も。人数が多いので、いつもビュッフェ。良し悪しあっても、6日間結局同じようなものばかり。観光者向け以外のものは、トライする機会がない。午前2時起きで、飛行場に向かう日も。移動の時間が長く、見学を急かされる。どこに行っても超混み。もし、次に行き機会があったら、または、これから行く人には、プライベートガイドをつけたツアーをおすすめ。Cairoは、クレージー。道路に車線もなく、信号もない。常に渋滞。どこへ行くにも、車だと時間がかかる。エジプトは、私にとって初めての第三世界。観光客が多い中、地元の人の生活は、かなり貧しい。

Dubai (United Arab Emirates): バイクをAbu Dhabiの飛行場に預けていたので、Cairoから、Abu Dhabiへ。そして、帰国する前にDubaiで一泊。Dubaiは、Las Vegas x Disney Landというような感じ。エジプトに比べると、全てが新しくて、清潔感があり、お金がかかっいてる。Light Show, Night Lightが、きらびやか。時間がなかったので、世界一高いタワーBurj Khalifaに行くことに。あまり高さの実感はない。浅草のSky Treeのようなもの。

この旅は、体にきつい旅だった。こう言ったら、”First World Problem”なんだけど (普段かなり甘えた生活してるんだなと実感させられる)、エジプトでの睡眠不足と食べ物不足、運動不足、バス・飛行機の中で多くの人が、ゲホゲホと咳していたりして。体が完全に、この旅から回復していないうちに、東京へという感じ。これだけ文句を言っても、行ってよかったのは、確か。風邪を持って帰ってきたけど、バイクと共に無事に帰ってこれたので、良かった。それもこれもいい思い出。

*Happy New Year and let’s see what adventure is ahead in 2023!

★Megu’s Sports

“Athletes’ Mental Health” については、昨年6月のブログで取り上げましたが。今月は、ちょっと違う視点から見てみましょう。別に、新しい発見というわけじゃないけど、この2-3年、ホットトピックになってますよね。

The American College of Sports Medicine (ACSM) (https://www.acsm.org/news-detail/2021/08/09/the-american-college-of-sports-medicine-statement-on-mental-health-challenges-for-athletes Aug 9, 2021)によると、”Approximately 30% of women and 25% of men who are student-athletes report having anxiety, and only 10% of all college athletes with known mental health conditions seek care from a mental health professional.” “Professional and elite athletes also face mental health challenges, and data indicate that approximately 35% of elite athletes suffer from disordered eating, burnout, depression and/or anxiety”. ということで、およそ1/3の大学選手、プロ・エリートの選手が、メンタルヘルスの問題を抱えているとのこと。

・この1ヶ月、私が理事をさせていただいている、STICのセミナーの準備で、”Youth Athletes”のトレーニングについて、プレゼンテーションを作っているところ。効率的なフィジカルコンディショニング;精神的なコンディショニングも、フィジカルコンディショニングと同じ、またはそれ以上に大切。

これが、ふたつの異なった例。私の世代で言うと、競泳の岩崎恭子選手が、1992年のバルセロナオリンピックで、14歳の時に金メダルを獲得。その後、1996年のアトランタオリンピック出場;1998年現役引退。現在活躍中のアメリカの中・長距離スイマー、Katie Ledecky。2012年のロンドンオリンピックで、15歳で金メダル獲得。25歳となった今でも、次のオリンピックに向けて、トレーニングをしている。日本では、水泳選手が大学を過ぎた後でも、競技を続けられるカルチャー・環境が出来てきたのが、1990年代半ば。それから、一般的に選手生命が伸びてきた。その中で、この二人の違いは何なのだろう。

・”Youth Athletes”… 今の日本は、変わってきているけど、アメリカに比べるとElitistだと思う。子供たちに限らず、大人のレクリエーションアスリートでも、層が薄い。アメリカでは、多くの子どもたち・人々が、まちまちの目的やレベルで、スポーツに参加している。初めに、子供たちには、スポーツに関する興味を持たせること。別に“選手”にならなくても、運動の楽しさ、友達を作る楽しさなどを学んでもらいたい。そして、“選手”として上がっていく中で、目標設定を明確にして、みんな一緒っていうのではなく、個人的に合ったコーチング、精神的なサーポートを提供し、バランスの取れた生活を学ばせる。これが、子どもたちにとって、Burnoutを防ぎ、競技を続けられるKeyでしょ。

そして、怪我からの復帰。怪我している時って、鬱になりがち。経験から言っても、ランニングが、私にとっては、ストレス解消・セラピーセッション。怪我して、走れない時って、ストレスを発散する場がない、”Runners’ High”がない、で、鬱気味、イライラしがち。これを、どうやって乗り越えるか。怪我を治す、心配を減らす、焦らないってわかっていても、難しい。

★Megu's Sports

“Perfectな医療システム” (08-22-2022)

Perfectな医療システムとは… アメリカ、日本、EUの先進国の各国。どこの国でも医療の格差はあって、良い点と弱点がある(改めて、アメリカの医療費の高さは、ここで、また言いませんが)。以前から、うちの母ちゃんの股関節、膝などの手術、その後のリハビリと日本の医療のあり方について、何度かブログに書いてますが。医療のシステムって、大きく分けて、3つの段階からなっているでしょ。。

・1)診断、 2)治療、 3)リハビリ

今日は、良い例を使って、意見を言わせてもらいます。親父の脈拍が、5月ごろから1分間40回を下回っていた。彼は、9月で88歳になる。いくら、高齢が理由だからって、これは低すぎ。近所の医者に1年半前から、心臓の専門病院が近所にあるから行けと言われていても、9月の検診まで待つと言い張る。私の友達や、共通の知人に親父に心臓の専門病院に行くように説得してもらった。それでも効かないから、近所の医者に直接電話。ついに、自分でも、心拍数が元に戻らないので、近所の医者に行く。で、直接、うちの近所にある、ニューハート・ワタナベ国際病院に行かされる。同日、検査した後、翌々日にペースメーカーを入れることになった。ペースメーカーは、今、スタンダードなプロセス。とは言っても、心臓なんだから、やはり心配。コロナウイルスのため、母ちゃんは、自宅待機。手術は、予定通りに、無事終了。

1.母ちゃんのコミュニケーションの取り方が、足りないのか、病院のコロナ対策のシステムが整ってないのか。私が、心配だから手術が終わる予定の時間に母ちゃんに無事に終わったかどうかと連絡した。母ちゃんは、親父が終わったら電話すると言っていたという。いくら、局部麻酔だからって、手術が終わった直後に、患者が電話できるのか?病院から、連絡してくれないのかって聞いたら、受付の人には、それはわからないって言われたって。大体、手術の前に、連絡の方法を話しておく必要がある。コロナ対策で、家族が病院で待てないのなら、病院から、家族に連絡するのが当たり前じゃない?それが無理だったら、最低限でも、前もって、どのような連絡の取り方ができるのか、手術の一環として、話し合っておく必要があるでしょ。

2.結局、親父が、手術後に、私のところに電話をしてきた。私が、担当医と直接話ができるのかと聞いたら、夜に、担当医が回ってきた時に、話せるか聞いてみるという。

・現地時間、深夜過ぎになるけど、担当医が話せるようだったら、電話してくれと。そしてこっちの午前1時半ごろ、電話があり、担当医が直接電話に出てくれた。手術は、うまく行ったと。直接、鼻が高い日本の医者が多い中で、電話に出てくれたとこは、良い印象。事前に、頭の良さそうな質問を書いておかなかったのは、私のミス。深い眠りから起きたばかりで、詳しい質問ができなかっ。

3.親父は、いつものように、担当医のImpressiveなキャリアチェンジと経歴にご満足。私は、それには、同意。そして、電話で、話した時の人の良さにも、良い印象を持った。だけど…手術後のフォローアップ。ペースメーカーにおいての注意事項は、教えられたようだけど、リハビリの情報がゼロ。どのように、日常生活に復帰、健康維持のための運動~やって良いことと・避けること;どこまで脈拍を上げて良いのか;どのようにプログレスすれば良いのかなどの患者に対する教育が、全く無い。

ニューハート・ワタナベ国際病院、ウェブサイトを見てみると:

・ビジョン | Vision NHW を世界一の価値ある心臓病院にする

・ミッション | Mission

- 超低侵襲治療を行い、人類の健康と幸福に貢献することが私どもの理念です。

- プロフェッショナルチームとして責任と誇りを持って、患者様おひとりおひとりにオーダーメイドしたハイエンドな治療を提供します

“NHW を世界一の価値ある心臓病院にする“ためには、冒頭で言った、医療システムの3段階のうちの 3)リハビリが、欠けている。リハビリは、診断と治療と同じ価値がある。これが、欠けていては、世界一にはなれない。親父は、医者からリハビリの詳細を言われてないので、日常生活復帰はしていても、”大事にしすぎ“で、体が、鈍ってきている。娘の私が言っても、毎回最低3分の言い合いをしないと、エクササイズをしようとしない。娘ではなく、医者から聞かないとやる気が出ないのだ。So annoying…I have to say…いくら、最新の技術を使って、問題を治しても、その後の、メインテナンスのプランがなかったら、” 人類の健康と幸福に貢献“することにならないのだ。また、リハビリは、チームワーク。一人ではできない。リハビリの専門家、医者、家族がチームとなって、患者をサポートする。ので、家族とリハビリの専門家が、医者と情報をシェアできる場を設けてもらいたい。

また、患者は、客である。医者は、神様ではない。客も、医者の言うことを、鵜呑みにするのではなく、疑問に思うこと、質問することが大切。賢い客になること、習慣にすることを心がけましょう。

★Megu's Sports

パンデミックが始まってから、約2年半。ここまで、Covidにかからずにきたのに、ついにかかってしまった。子供から感染したとか、旅行、コンサート、結婚式などのイベントに行った後、感染したという人が多い中、私は、どこも行くこともなく、普通の生活をしていて、知っている限り、今回は、感染者との接触もない。なのに、感染したのだ。多分、仕事場でうつったんだろうな。何も楽しいイベントがあったっていうわけでなく感染して、ちょっと癪に思ったりして。ということは、私たちは、感染した人と知らずに普通に接触しているということでしょ。

私は、日頃から家でAntigenのテストをちょくちょくしている。仕事柄、人と会うので、喉が痛かったり、ちょっと怪しいなと思うと、テストをしてみる。今まで、陽性になったことがなかったので、本当にホームテストキットって、本当に正確なのか、怪しく思っていたところ。

9日ほど前に、喉がくすぐったかったので、友達とバイクのトレーニングに行く前に家でテストした。いつも使っている”iHealth”のテストを切らしてたので、ドラッグストアに行って買った違うブランドのものを使用。陰性。なので、バイクを乗りに。乗り出したら、初めの4分ぐらいのところで、いつもよりパワー(Watts)が低いのに、脈拍が15bpm高い。友達と落ち合う地点まで、通常18分。いつもより2分遅い。そして、友達についていけない。ちょっと、おかしいなと思ったので、早くバイクを切り上げて、PCRのテストを受けに。もし陽性だったら、前日に、友達の家でのBBQに行ったし、週の初めに会ったクライアントにも言わないと。そして、結果は陽性。朝のホームテストは、不正解。トレーニングに行かなかったら、調子が悪いのわからなかったので、その日にPCRを受けに行っていなかったと思う。

お陰様で、症状はマイルドと言いましょうか。9日経って、今のところ、特に気がついた後遺症はないみたいなので。独立記念日でせっかくの3連休だったのに、何もせず。

PCRの翌日は、熱が一時37.7度あったけど、やることがないので、5キロぐらい散歩。その次の日は、平熱に。でも、トレーニングできるほど調子が良くないので、窓拭きと散歩。で、3日目からは家で仕事。軽めのトレーニングを始める。軽く済んだから言えるんだけど、このコロナによる家での足止めが一番不便。そして、現在ではどのくらいの人がガイドラインに従った行動をしてるのと思ったりする。

人によって、ワクチンを接種していても、症状はまちまち。Jonson and Jonsonを一回しか接種していない私の同居人。狭い家の中でマスクせずに生活をしていても、9日目、うつっていない。感染するもしないも、症状も、その人の免疫力による。現在、Tamifluのような抗ウイルス剤が出ている。ワクチンをしたからって、感染しないというわけではない。そうしたら、最初から、効果のある治療方法に時間とお金をかけて欲しいものだ。なんで、初めからその方向に目を向けなかったのか。政治とPfizerの戦略だったのか。

★Megu’S Reports

おやじに読めと言われた3冊の本の中の一冊。近年のシリコンバレーについての本。鳩山さん、私と同じ世代、立派な履歴。さらっと、Palo Altoに住むことにしたと言うぐらいだから、かなり財政面では安定しているのが伺わられる(笑)。シリコンバレーのカルチャーがよく表現されている本。It sounds goodの話しですが、鳩山さんのようなことができるのは、そこそこの(かなりの?)金銭的基盤がないと、できないことですよ。とりあえず、ここでは、何点か彼に同意する点を取り上げて見ましょう。

・-シリコンバレーで、成功している人。普通に成功している人から、Billionaireまでいますが。普通に成功している人、日本人って、自分をよく見せるものにお金かけるなって、改めて気づく。まあ、不動産も育児費もが高いので、お金をかけるところが違うとも言えるかもしれないけど、ほとんどのハイテク業界の人、あまり関心がないですね、身なりには。T-shirtとパンツって。それが、Billionairになると、T-shirtとパンツなんだけど、それがPradaだったりすることもありますが。だけど、バケーションとか、 健康への投資とか方が大切と思っている人が多いかもしれないですね。

・-テクノロジー・イノベーション=ユーザーが多い。テクノロジーが進んで、昔の慣れているやり方がなくなって、新しい手段に切り替えざるを得ない、テクノロジーを使用できないと遅れてしまう。例えば、デジタル化。これはかなり長い間浸透してるけど、オンラインバンキング。うちの親は、まだ完全に切り替えていない。というか、まだペーパーを信じている。ベイエリアでは、銀行には客が入っていない。日本に行くと、なんでこんなに人がいるのと言うほど銀行が混んでいる。

・-失敗から学ぶ:日本の文化は、一度失敗したら終わり・はずかしいと言う風潮がまだある。以前にもブログで書いた覚えがあるけど、シリコンバレーでは、失敗した人にはセカンドチャンスがあり、逆に投資家は、失敗を成功に変えた“ストーリー”を好む。でも、成功するためには、一人では難しい。人脈があってのこと。自分と同じビジネスビジョンを持った人、お互い成長していける人、人を説得して信じてもらい、支援をしてくれる人があってのこと。・・-“勉強”;日本の教育は受け身。グループでのディスカッション、プレゼンテーションなどが、ほとんどない。会社でも、言われたことをこなせて、会社の業績を上げる人が“できる人”。コーポレートジャパンの中では、自分独自のやり方を見つけて、進んでいく人って、一目置かれる場合もあるけど、ほとんどの場合、好まれなかったりするのでは。出てる釘はうたれる的。日本の教育は、自主性・Out of boxの思考ができる子供を育てられる教育環境がまだ少ない。だから、日本人が海外に出ると、特にアメリカでは、自主性に欠けて、戸惑う人も少なくないんじゃないかな。というか、そう言う人たちは、多分、海外に目を向けないかもしれない。海外に行かなくても、多様な意見、イノベーションが受け入れられる仕事環境・キャリアを築くことで、“生活のための仕事”だけでなく、“仕事が楽しい”と言えるようになるでしょう。

・-転職ですね。日本では、生涯就職がまだ主流。転職が多いと、“長続きできない人”って思われる。アメリカでは、転職は通常。仕事を変えるごとに、給料・タイトルを上げる。他の会社にインタビューして、今よりも良い給料・ベネフィットをオッファーしてもらい、現在の会社と交渉して、給料・ベネフィットを上げてもらうということも多い。転職は通常と言いながらも、私の友達のように、Adobeに25年働いている人もいるんですけど、そのような人でも、リクルーターと話したり、クラスを取って新しいことを学んだり、常に他のオプションに目を向け、新しいことを探している。また、鳩山さんの言う、社内転職というオプションに、改めて気づかされましたね。典型的に、35年、日産自動車で勤めたおやじ。だけど、彼は、日産自動車内で部署・会社を何回か変えている。こういうやり方も、あるんだなと。転職は、良い給料・ベネフィットがけでなく、新しいことを学ぶ、新しい人脈を作る、新しい環境で刺激を受けることが、“仕事が楽しい”につながり、自分自身のことを学ぶ機会になるんでしょう。

鳩山さん、どれだけシリコンバレーの年収が高いか言ってますが。ハイテク以外の業種がないと、生活は成り立っていかないわけで。かといって、ハイテク以外のindustryで働いている人、みんながみんな、同じレベルの年収があると言うわけではない。学校の先生など、重要な仕事のわりに、ベイエリアで生活して行くのは容易ではない。コロナウイルスのパンデミックで、リモートで仕事をすることが、メインとなり、居住費が高いベイエリアから出て行く人が多くいる。今年の春ぐらいから、多くの企業が、出社とリモートのハイブリッドの形態をとっているが、今後、人の移動にどんな影響が出てくるか…。

私自身、シリコンバレーのNon-High tech Entrepreneurとでも言いましょうか。私の仕事もシリコンバレーならでは、成り立つ仕事と言ってもいいですね。精神的にも金銭的にも健康に投資できる人がいるから、私の仕事がキャリアとして成り立つ。14年前に、雇用から自営業への転換。それから“転職”はないけれど、コミュニティーカレッジや大学院の学生に話す機会があったり、日本からきた教授や生徒たちに話す機会があったりと、“学ぶ”ことは多く、常に新しいことを教えてくれる・アドバイスをくれるクライアントに恵まれて仕事を楽しんでいる。で、“趣味”のトライアスロンのトレーニングもできて、できる環境があって、旅して世界を見る機会があってって、こういうライフスタイルもあるんだよって、今の若い人たちに、知ってもらいたい。

最後に…。鳩山さんの薦める本の一つ、“Secret of Sandhill Road by Scott Kupor”。Venture Capitalと起業家について。このSandhill Roadって、スタンフォード大学の近くにあって、2キロ弱ストレッチにのVCのオフィスが固まっている道として知られている。私が週に3回はバイクのトレーニングで通っている道。普段の生活に存在している場所が、本になっていいて、翻訳までされていると、なんか不思議なかんじ。

★Megu's Reports

・私の最新のTech-Gadgetは、”Wahoo Powerlink Zero Speedplay Power Meter” 。長い名前ですが、何をするものかと言いますと、バイクのパワー(乗ってる人のパワーアウトプット)を測定するもの。Power Meterが、市場に出てきたのは15年ぐらい前からでしょうか。ついに購入。理由は…Power Meterは、様々なタイプがあって、クランクに入ってたり、ペダル、ホイルのハブに入っているものがあったり。個人的に、バイクを乗り始めてから(ママチャリではなく、ロード・トライアスロンバイク)使ったことがあるペダルは、Speedplay。Speedplayが、Wahoo Fitnessに買われ、SpeedplayのPower Meterが出てくるとの噂があり、8ヶ月遅れて、ようやく今年の2月にWahoo Powerlink Zero Speedplay Power Meterがリリースされ。価格もPower Meterが出始めた時に比べると、(まだ高いけど)買いやすくなったので、ついに購入。パワー(Watts)を使って、トレーニングの効率を上げようと。今、買い始めて、2週間目。理論だけでなく、使いながらPhysiologyを学んでいるところ。

・以前にもブログで言いましたけど、理事をさせて頂いている、”STIC”。私たちの目的は、テクノロジーとスポーツを共に、どのように生活に組み込んで、活かせることができるか。よくでるトピックは、Wearable。Apple Watch, Fitbit, Garminなどなど。万歩計 on ステロイドから、ヘルストラッキング、パフォーマンス向上のためのデータトラッキングなど目的は様々。人々のニーズによって、モチベーションになったりしますよね。パフォーマンス向上のためのデータトラッキングは、昔は、研究所でしか取れないデータが、トレーニングをしながら目の前にある…ので、データをもとに、体の状態のモニターやトレーンング適応・変更がしやすくなるなどの利点が。

・このように、データが、直接活かせられるのはいいんだけど、実際にデータがあっても、それをどのように向上していいか策がないこともある。いい例は、睡眠。多くのデバイスは、睡眠の質と量を計測できるけど、どうしたら向上できるかとは言ってくれない。Whoop (https://www.whoop.com/)は、睡眠パターン(体温、呼吸数、心拍数、HRVなどなど)と生活のパターン(運動、飲酒、性行為など)を含めて他のデバイスよりも細かなデータを提供してくれる。なんだけど、このデータをどのように利用できるかユーザーが理解していないと、数字を見ただけの自己満足なってしまう。いくら高い、性能の良い、多くのデータを提供してくれるデバイスを持っていても、ユーザーがそれを使いこなせないと、もったいないでしょ。と言うことで、Power Meterを買った私も、その一人にならないように、頭を一緒に使おうと。

★ Megu's Sports

Annual Tokyo Visit- Finally!” (04-19-2022)

2年3ヶ月ぶりの東京訪問。コロナウイルスのおかげで、実家を訪問するのは、2020年1月以来。昨年の年末も、東京に行く予定だったんだけれど、到着後の宿泊施設での待機があり、空港の近くのホテル・宿泊所がフルだと、バスで7時間行ったところに連れて行かれるなどと言う話があって、親が “今、こないほうがいい”って言うので、キャンセルした。日本は、オリンピックを開催しながらも、それ以外は、On/Offで、この2年ほど、鎖国の状態になっていた。3月1日に、ようやく、アメリカからの渡航でワクチンを3回接種している人は、待機なしとなったので、国が開いているうちに両親を訪ねようと。母ちゃんの、リハビリをSkypeで週2回やっているので、様子はわかっているけど、実際に会って、暮らしを見てみるのとは違うでしょ。

4月12日にSFO出発して、4月13日に、成田到着。フライトは、そんなに混んでいない。到着してから、空港を出るまでに、1-5時間かかると聞いていた。事前に、指定されているMySOSと言うアプリに、必要なドキュメントを登録しておいた。それで、時間がセーブされたと言うのではなく、余分な時間が掛からなかったと言ったほうがいいかもしれない。飛行機を降りてから、Immigrationに辿り着こまで、2時間10分程(思ったより早かった)で、少なくとも20のチェックポイントがあったのでは。 同じ書類の他に、携帯の設定も、確認。便名、座席、PCRテストの受付番号、結果を待っているエリアの座席番号を2回も、3回も、4回も確認。かなり綿密。フライトは、そんなに混んでいないのに、この飛行機を降りてから、PCRテストの列、待合エリアの方が、かなり混んでいる。これから、もっと日本に入ってくる人の数が増えてくる。もっと、効率的な方法を見つけるか、現在の規則を緩めない限りは、どんなことになるかと思う。

無事に、空港を出ることができ、成田エクスプレスで渋谷に向かう。車両貸切状態。で、渋谷で降りると、人の多さに、“おぉー混んでいる”と言う感じ。公共交通機関を使うのも、2年3ヶ月ぶり。電車も普通に混んでいる。これほどの人混みに慣れていないので、Crowd-Phobia気味。東京の人、普通に生活してるんだなって感じ。でも、アメリカ人と違って、99%の人がマスクをどこでもつけている。電車の中で、鼻が出ていた人は、私の周りで一人だけ。日本人は、真面目だな。というか、お互いに思いやりがあるって言うのでしょうか。

土曜日の午後、私の好きなスポット、表参道・渋谷に行ってみた。混んでると言っても、観光者がいないせいか、パンデミックの前の6−7割ってぐらいでしょうか。渋谷スクランブルでも、以前のような圧倒感は戻ってきていないみたい。

そして、今日アメリカへ帰国。中6日の滞在で、短いことはわかっていたけど、あっという間に日が過ぎて。少し仕事、友達とCatch-up、家の窓拭き・庭仕事、いつものように家族での口論、母ちゃんの手料理、親父と家カラオケ、朝スイム、ランをしながら花見・散策と短いながらも、計画していたことできたので、充実した滞在。春に東京に来たのは、かなり久しぶりで、緑と花の綺麗さを堪能。まあ、滞在が長くても、いつも東京に来ると、リラックスできると言うわけじゃないんですけど。しばらく、アメリカの外に出ていなかったから、良い “Change of Scenery”にはなりました。

★Megu's Sports

・It seems that I can’t catch a break recently… まだまだ息抜きが出来ない2022。

ひとつ問題が片付いたと思ったら、また何かが起こる。今回は、インターネットでもなく、コンピューターでもなく、携帯でもない。車。車は、アメリカ生活で必需品と言っても良い。車がなくて生活できる都市は、指で数えられるほど。San Francisco Bay Areaでは、サンフランシスコ市内に住んでいる人で、車を持っていない人はかなりいる。TitleMaxと言うWebsiteによると、車を持っていない人の率が、一番高いのは、Philadelphia(70.5%)で、San Franciscoは2番(70.1%)。一方で、車の所有数/世帯では、トップ10のうち9都市が、カリフォルニア。(https://www.titlemax.com/discovery-center/planes-trains-and-automobiles/u-s-cities-with-the-highest-and-lowest-vehicle-ownership/#:~:text=San%20Francisco%2C%20California%20%E2%80%94%2070.1%25)

Philadelphiaが、車少数の最も少ない都市は、New YorkかBostonだと思ってたので、Philadelphiaが一番とは意外。公共交通機関が発達していると言うだけでなく、社会経済・生活水準のレベルの影響かもしれない。

・今までの私の愛車は、2018 Volkswagen Tiguan。購入してから4年11ヶ月。走行距離83000マイル。昨年の6月、車をスタートしたら、どうも音がおかしい。で、チェックエンジンライトが点灯。レッカー車を呼んで、いつも使っているメカニックのところまで、引っ張ってもらった。VWのWarranryが、6年または60000マイルだと思っていたので、その時点での走行距離が68000マイルだったから、ディラーではなく、メカニックに直してもらおうと。たいてい修理は、ディラーよりもメカニックにしてもらったほうが安いので。五日間かかって、修理完了。Fuel Injectorの一つが漏れていたと。車を取りに行った翌日、50kmほどドライブしてSanta Cruzへ。その途中に、ガソリンが漏れ出した。その状態では、車を運転して帰れないので、Santa CruzのVWディラーまでなんとか乗っていった。VWディラーによると、修理のミス。後で学んだんだけど、VWのWarranryは、6年または72000マイル。で、本来、VWディラー以外のメカニックが手をつけたらWarranryではカバーされないと。だけど、Santa CruzのVWディラーは、Warranryで修理してくれた。これを、メカニックに報告したら、修理代を全額払い戻ししてくれた。しばらく、車の問題なく乗っていたんだけど、12月にまた、ガソリンが漏れて、車がスタートしなかった。一年で2度目;生涯3度目レッカー車に乗ることに。今度は、私が車を買ったSunnyvaleのVWディラーへ。彼らもまた、修理ミスを発見。またしばらく問題なく、今年2月に80000マイルの点検。その1ヶ月後、またまた車のスタートに問題があり、チェックエンジンライトが点灯。怖々SunnyvaleのVWディラーまで、乗って行って、降りたらガソリンの匂いが。今回の修理は7600ドルだと。ここで学んだこと:Warranryをよく知っておくことが、大切。

と言うことで、修理にお金を費やしすぎているので、車を買い替えようと。オプションは、VWディラーで、トレードイン(下取り)してVWを買う;VWディラーで、車を売って、他で車を買う;他のディラーでトレードインして、車を買う。VWで、一度Taosをテストドライブした後、トヨタとスバルに行ってみた。Supply Chainの問題で、トヨタのディラーには、在庫がない。テストドライブする車もない。新しく入ってくる車は、全部予約制。自分の好きな色が入ってくるとは限らない。スバルは、在庫が少ないながらも、テストドライブする車があり、私の好みの色もあった。トヨタもスバルも、MSRPから4000ドルほどのマークアップ。どこのディラーでも新車はマークアップがあり、中古車も値段が高い。この車がない間、レンタルカーを使っていたけど、ずっとレンタルするわけにもいかず、新車の在庫も少なく、故障を連続経験した後、中古車を買うのに気が引け、初めて、車のない生活に対する危機を感じ出して。車の値段の高さにも、感覚が麻痺してきた感じもして。で、 2022 Subaru Crosstrekを買うことにした。高い買い物なので、手続きにはやはりドキドキしますね。でも、一度決心した他、ちょっとストレスが減った気が。カリフォルニア、車社会。アメリカ生活25年。改めて、車の必要性を感じましたね。

★Megu’s Sports

Lunar New Year (旧正月)が、2月1日に始まりました。今年は、水寅の年。母ちゃんが、歳女。2022年に入って、6週目。アメリカのサイトだと、私にとっては良い年のようで、日本のサイトを見てみると、そこそこらしい。とりあえず、今のところ、Up and Down が、続いてますね。安定を好む私にとって、すでに息抜きが欲しくなっているところ。

Downのほとんどは、テクノロジー。インターネットのコネクションが2度なくなり。この辺りのインターネットプロバイダーは、以前からモノポリーのようなもの。多くの人がXfinityを使用。1度目は、自分で買ったモデムを使っていたので、Xfinityのモデムをレンタルすることに。私が使っていたのよりは、最新で速いので。モデムを変えたら、インターネットのトラブルは解決。3週間ほど、調子が良かったんだけど、またインターネットのコネクションが無くなる。50%のセッションがVirtual。家から仕事することが多いので、インターネットが無いと大変困る。で、この時は5日間、インターネット無し。初め、また、モデムを変えに行く。でも、ダメ。20回テックサポートに電話;テクニシャンが2度訪問。1度目のテクニシャンは、何もせず。ようやく5日目、2度目のテクニシャンが来て、ようやくインターネットが復活。このおかげで、携帯のプランをWifi Hot Spotが使えるプランに変更。いつまたインターネットが無くなるかわからないので。で、この5日間、Unsecuredのネットワークを使っていたせいか、Debit Cardが乗っ取られたので、カードを変更。ストレスも溜まるし、時間もかかる。

さらに、今週初め、今、このブログを書いているMacBookのスクリーンが突然ダメージ。落としたわけでも無いのに。5年半使っているので、仕方ないけど、急に不機能になって欲しくなかったんですけど。仕方がないので、急遽、MacBook Proを購入。MacBook Airにすれば良かったなんて、ちょっと後悔気味。ということで、ラップトップを変える前に、このブログを描き終えようと。

これほどテクノロジー・インターネットに頼っている生活。スマホもコンピューターも、インターネットも無い時代、どうやって生活していかのかなって思わない?

Up…今年の初め、90歳のクライアントが亡くなったり、腰痛でブレイクを撮り始めたクライアントがいたりで、クライアントのRoasterが、減ったのです。これが、ビジネスで、難しいところ。クライアントがやめるかな・やめないかなという空気を感じても、実際にいなくなるまでは、新しいクライアントをスケジュールに入れられない。一方で、一足先に探し始める。運良く、以前に一緒に働いていたトレーナーからの紹介があったり、昔のクライアントが戻ってきたり。そして、パンデミックのおかげで、できなかったFeeの値上げを実行。クライアントからの反発もなく、逆にクライアントの一人が、値上げしなよって言ってくれた人もいて。

出だしが、ちょっとBumpyな2022年。全部がdownじゃなくて、upもある。アメリカの占いのような年になるのか、日本の占いのような年になるのか。We shall see…!

★Megu's Sports

“Webinar 101” (01-21-2022)

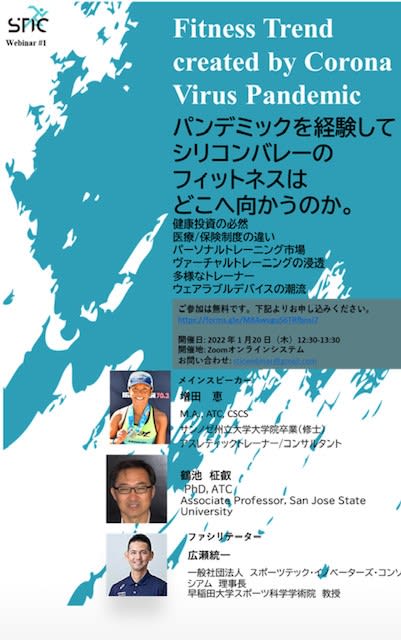

昨年のブログでちょっと触りましたけど、昨年から、理事長、早稲田大学スポーツ科学学術院教授の広瀬先生と、理事のSan Joe State University Associate Professorの鶴池先生に誘っていただいて、一般社団法人STIC (SportTeck Innovators Consortium)の理事としてメンバーに入れて頂いています。

私たちの活動のひとつが、“スポーツテックサロン”。InnovatorsとEarly Adaptorsの仲間作りが目的。ということで、第一回目のサロンを、”Fitness Trend Created by Pandemic”というテーマで行った。パンデミックを経験してシリコンバレーのフィットネスは、どこに向かうのかと。私がメインスピーカー。

そもそも、Webinarのフォーマットで話をするのは初めて。また一方的なレクチャーではなく、フリートーク。司会の廣瀬先生が質問をして、私が答える。一方的なプレゼンテーションは人前でした経験はあるけど、フリートークも、初めて。そして、第一回目ということで、参加者が興味を持てる、何かひとつでも新しいことを学べる、次回につなげられるような話をしなくてはと、プレッシャーを自ら感じていたわけです。

アメリカのクラスで、”101”というと、ビギナーのクラス・コースのこと。Webinar を成功させる“Webinar 101”なんてコースを、探しておけば良かったなんて思ったりして。そこで、今回の経験で学んだこと:

- 一週間前にリハーサル、またアウトラインに基づいて、自分なりに答えをまとめてみた。ほとんど、まとめたものはWebinar中、見なかったけど、このような事前の”Homework”は、Brain Stormingセッションとなって頭を整理するのに役に立つ

- フリートークの形態で、よく言われること:“質問に答えなくても良い。自分の言いたいことを言え”。質問がなんであれ、自分で流れを作ってしまえということ。あまり脱線するのは、どうかと思うが、参加者がエンターテインされて、その中に新しい情報が入っていれば良い。って、知っていながら、やはり質問に答えようとする。そして、言いたいことが多いんだけど、いかに短い時間で効率的にメッセージを伝えようとするのが難しい。話が長くなると、参加者も飽きてきて、Day Dreamingしてしまうでしょ

- カジュアルなWebinarの形態だけど、カメラ・画像の質の向上が必要、私としては。家の中のライトが十分明るくないんですよ

Webinarって以前からあって、時差のある人々が移動せずに参加できるっていうのが利点。これも、またさらにパンデミックのおかげで、ミーティングの主流になってきてますね。費用と移動時間の節約にもなって。

ということで、今回のWebinarの自己採点は68点って、ところでしょうか。何回かWebinarやっているうちに、進歩するでしょう。廣瀬先生は、私の答えに対するフォローアップ、課題の進行の仕方が上手いですね、さすがに。これに、助けてもらいましたって感じです。ありがとうございました。

★Megu’sSports

*Ok, here we go…2021! Bay Areaこもっていた2020に比べると、もう少し動きがあった今年。だけど、この2年、変な感じ。2年間、同じ場所に立っていて、ただ時間だけが過ぎ去っていったような。先日、ホリデーカードを書いていて、”wishing you a healthy 2021!” Wait…! 今年、何年だったけ?ってことで、書き直しする羽目に。2019年12月以来、日本に行ってないので、「今年こそわ...」と思っていたんだけど。11月は、まあまあいい状態。で、12月に入って、オミクロン株のおかげで、再び東京行き延期をすることに。その代わり、マウイに行く機会をいただいたので、来週から3泊4日で行ってきます。さてさて、今年のHighlightは…

*レース再開:昨年は、国内でのレースがいくつかあったけど、参加せず。今シーズン、いくつかのローカルレースが再開。全米選手権も再開。1年半ぶりで、レースに参加。レースがあると、トレーニングに、メリハリがつく。初めのレースは、レース感が鈍っていて、キレがあんまりなかったけれど、結構いいシーズン。全米選手権では、年齢別13位。“Ironman 70.3 Santa Cruz”では、初のAge Group 1位で、来年のIronman 70.3 World Championship出場権獲得。

*STIC(一般社団法人 スポーツテック・イノべ―ターズ・コンソーシアム) :

少し前のブログに書きましたよね。大変、貴重な経験だと思ってます。1月20日(木曜12.30~13.30 Zoom)に第一回目のWebinarをやることになっていて、そこでのメインスピーカーを命じられまして、テーマは”Fitness Trend Created by the Pandemic”。日本語でのプレゼンテーションは、これが2回目。初めてのプレゼンテーションは、法政大学スポーツ健康学部で、3年前。160人ほどの学生がいて、レースの前より緊張したな。今回は、今のところ、30人ほどらしい。今回は、Virtual。Virtualの難しいところは、参加者のリアクションが読みづらい処。特に、日本人、大勢の前で質問しないでしょ。話をしているときに、手を挙げて、質問してくれた方が、シーンとして話を聞かれているよりも話しやすい。第一回目ということで、将来につなげられるようなものにしないとって、プレッシャーを感じざるを得ませんね。

*Skype Christmas : 先週までは、今年は、自宅隔離をしながら、実家でクリスマスと正月を過ごす予定でいたんだけど。日本政府のオミクロン株対策のため、到着したあと、ホテル隔離滞在。カリフォルニアは、アメリカで、一番最初にオミクロン株が見つかった州。なので、3日間の隔離滞在。他の国の6、10、14日に比べると、たいしたとこないけど、ホテルが空いてないと、バスや飛行機で遠くのホテルに送られるとか...感染者が同じフライトにいると、隔離が14日になるとか...なので、うちの親も、今は来ない方がいいと。ということで、今年のクリスマスも、Skypeで、一緒にケーキを食べました。両親は、日本の繊細なショートケーキとモンブランを食べてる一方、私は、Whole Foodsのアメリカ的に甘いチーズケーキ(フルーツタルトがよかったんだけど、なかったんで)。母ちゃんが、“聖し、此の夜”をピアノで練習していたらしく、弾いてくれました。Pretty Impressive。年越しそばも、Skypeですね、また。

*2022?: 来年は、どんな年になるでしょう? 日本だけではないですが、コロナの新しい株が出てくるたびに、国境を閉めてしまったら、経済が動かない、家族が必要以上に離れ離れになるなど、ネガティブな影響が出てくるでしょう。Against Coronaではなく、With Coronaで、うまく“普通”の生活ができるようになればいいですね。

★Megu's Sports

"Holiday Travel Season"

今年の年末、2年ぶりで東京に行く予定。コロナウイルスのパンデミックで、この一年半、時間の流れが遅いのに、知らないうちに春夏秋冬が過ぎていっている感じがする。夏に、レースでMilwaukeeに行ったのが2年ぶりの国内旅行。今度の東京訪問は2年ぶりの海外旅行。まだ、規制がある中、来年のプランを立て始めたところ。どうなるかわからないけど(規制など)、アラブ首長国連邦に行くことになっている。

細かい事は、まだ調べてないけど、ニュースによると、日本に到着してからの自粛(?)滞在が10日間から3日に短縮されると。ヘアスタイリストの兄ちゃんによると、それは“ビジネス”の訪問者だけだとか。そしたら、“普通”の訪問者は、まだ10日? で、1日に3回、ロケーション確認・監視の電話があるらしい。そのうち1回はフェイスタイムだとか。だから、何にもできなそうなので、今回の訪問は一週間のみ。また、PCRをフライトの前後に受けなければならない。東京での受ける場所を探さないと。空港からのハイヤーの手配もしないと。こっちから出る時も、パーキングやライドシェアのオプションが減って、価格が上がっている。旅の“チェックリスト”が、以前よりも増えた。12月になったら、また規制が変わるのかな?今から心配しても仕方がないから、もう少ししたら“コロナトラベル”のプランを立てよう。

日本のコロナ感染者・死亡者の数は減ってきている。海外からの訪問者のコントロールよりも、なんで政府は、オリンピックの前に国民へのワクチン普及、時間の制限ではなく、飲食業のアウトドアでの営業など、違った形態で営業ができるようにするための資金支援など、もっと役に立つような政策を取らないのか。他国のケースを見ていても、海外からの訪問者が、感染を起こしているのは確か。ワクチンなどで、国民を守っていれば、海外からの訪問者をマイクロマネージすることに無駄なResourceを使わなくても済むはず。

アメリカでは、今月の初めから、ワクチン接種している海外からの訪問者を受け入れ始めた。とはいえ言っても、多くのアメリカ人は、既に、訪問者を受け入れているヨーロッパなどに行っている。典型的なアメリカ人というか、このように海外旅行している人に限って、“人混みにはいかない”、“マスクは絶対着用”など矛盾した行動をとっている。混んでいる空港に行って、混んでいるフライトに10時間乗ってるのにって感じだ。ま、愚痴を言ってもしようがない。

とりあえず、東京に行ってやることは、あまり遠出ができなそうなので、実家の掃除・窓拭き、使ってない物の始末。泳ぎに行けたらいいんだけど。あとは、茶蕎麦の稲垣に行くことかな。

★Megu’s Sports

“Here is an Opportunity”

・2-3ヶ月前に、日本の業界では知られている友達から、某会社を基に「テクノロジーとスポーツを一体化させて、現代の環境・社会課題の改善をしよう」という一般社団法人を作るので、「理事になって見ませんか?」と言うお誘いがあった。彼自身は、研究と現場の両方で活躍中。もう一人の理事は、どちらかと言うと、研究者。で、実際に現場にいる人を探していて、私の名前が出てきたと。日本社会での経験がない自分が、このような役柄ができるのかと思いつつ、新しい経験には興味があるし、面白そうなので、その場で引き受けた。

・月一回のミーティングに、数回参加。引き受けたのは良いものの、初めは、この法人がどの様に始まったか、今法人を作るプロセスのどの辺なのかなど、経緯がよく理解できてなかった。けど、ミーティングと資料から、中身が把握できてきた。これは、いわゆる、Start-up。今までにはない経験。ちょっと、知識と経験が足りないなと思いつつも、自分の役割は、アイデアと私自身の経験をシェアすること。だから、私の役割をはたしながら、ビジネス面では、観察・習得していこうと。

・話が少し飛びますが。数週間前に、増田家のファミリービジネスの関係で、みずほ銀行の担当者と、彼が連れてきたみずほ系不動産の人とSkypeでミーティングがあった。日本人いつも通りの社交辞令から始まる。その日、私は8時間Virtualでのセッションがあったので、Virtual疲れ。キャパシティがギリギリのところ。なので、本題にすぐ入ってくれと。日本人特有のPolite、ポーカーフェイス。人当たりはいいけど、何を考えているのか読みにくい。やりずらい。まあ、客と銀行の会話なので仕方がないが。このStart-upのミーティング、いつも私を含めて5人。社交辞令なし。アジェンダが決まっていて、すぐに本題に入る。ファシリテーターが、効率的に話を進める。理事の二人以外は、私が何をしているか、何者なのか、よく知らないはず。前もって言っておいたけど、私がへんな日本語で話していると、Polite、ポーカーフェイスながらも、フィードバックや質問が返ってくる。今のところ、毎回、現在の日本のスポーツ・健康業界の傾向、テクノロジー・研究の傾向など、何か新しいことを学べているので、面白い。で、日本の会社のミーティングの味を試すことができて、これも面白い。

・ありがたいことに、私自身、自分のキャリアには満足している。だけど、仕事以外にこの様な機会があると、楽しい。以前には、Community Collegeや大学院でプレゼンテーションすることがあったりした。普段の仕事とは違う役割、違った人々・オーディエンスと携わることで、新しい発見があり、視野が広がる。このStart-upでの、私の役割は、自身の知識と経験をシェアすること(らしい)ので、結構気楽なんだけど。どこまで役に立てるでしょうか。私のライフスタイルは、自分で言うのはなんですが、ユニーク。私にとって“普通”の事が、他の人には新しい事だったりするかも知れない。ので、他の人の眼を開くことができたらいいなと。とは言っても、私がContributeできることより、学ぶことの方が多いのは確かでしょ。

★ Megu's Sports

先月は、”Back to Racing”で、レース再開の経験を書きましたけど、今回は、久しぶりのレースレポート。9月12日に、Ironman 70.3 Santa Cruzに出場。これも、全米選手権と同じで、昨年からDeferしたレース。Ironman 70.3に出るのは、2019年9月にNice, Franceで行われたIronman 70.3 World Championship以来、2年ぶり。Pandemicの前は、一年に70.3のレースを1−3レースしてたので、抵抗はなかったけど、2年ぶりとなると、自分としては緊張、不安などが、ちょっと出てくる。

私自身、もともとレースよりもトレーニングが好きな方。3月から、自分で作ったトレーニング”プラン”に基づいて、“トレーニング”をし始めた。Pandemic中も、プール使用が限られていた以外は、”Workout”はしていたので、基礎はOK。違いは、他のレースとのスケジュールを見ながら、計画的に強度の高い練習を入れ、ボリュームを増やし、リカバリーを入れていく。完璧主義の気がある私。トレーニングをミスするのが嫌い。とは言っても、トレーニング以外にも生活があるわけで、トレーニングを変えたり、ミスしなければならない事が出てくる。そんな事言いながらも95%は、計画通りのトレーニングができた。レースが近づくと、いつも以上に神経質になってくる。70.3 SCの3週間前、地元のレースで、おっちょこちょいのミスでバイクで転倒、山火事で空気が悪い時に、長いトレーニングをして心拍数と呼吸に影響が出てきた、3種類の“仕事”でのストレスなど、レース2週間前、かなり神経がピリピリしていた。でも、自分の中では、信じられなくても、“うまく行きそう”って感じが、密かにあったりして。

いつもになく、レースの前日、よく寝れた。レース当日、緊張はしながらも、私にしては冷静な方。

・スイム:落ち着いて。水温も、いつもよりは高め。ちょっと荒いコンディション。でも、Sighting Buoyが多く、泳ぎやすい。

・バイク:56mileを8セグメントに分けてプラン。初めの2セグメントは、計画通り。次の2セグメント、霧、ちょっとした向かい風、寒くて指の感覚があまりない。折り返し地点で、計画より、4分遅い。“こりゃ遅いな。Oh, my day is over”って思った。けど、その後、陽が出てきて、体が温まってきた、私より“ちょっと”(すごくじゃなくて)速い人たちに抜かれ、その人たちを視野に置きながら走る。で、追い風の助けもあって、バイク、ほぼ計画通りで入る。

・ラン:しょっちゅう走っているコース。”Home Advantage”。心拍数とペースを抑えながら、軽めに走っていこうと。中間点前後の3キロほどがトレールで、走りづらくて、足がちょっと疲れてきた。でも、またペイブメントに戻って、ペースを戻そうと。いつもラストの5キロほど、かなりきついんだけど、いつもよりは、足が持って、21キロ、そんなに長く感じなかったかな。計画してたタイムよりも、5−6分はやく完走。

レース後、トランジションに戻って、携帯を見てみると、レースをOnlineでフォローしていた数人の友達からメッセージがあった ”Awesome!”、“Congrats!”、“Top step today!”とか。

OK… タイムから言うと、Top 10, ひょっとしたらTop 5と思って、結果を見てみると、1位。”Wow”…!レースで自分が、どこにいるか全く知らなかったから、What a nice surprise!

結果によると、スイム3位、バイクの後、3位。そして、ランで2人抜かしたみたい。全体的に、Super fastではないけれど、私なりによくまとめられたレース。このようなレースって、まれ。久々に満足ができたレース。来年の、Ironman 70.3 World Championship出場権獲得。It felt good and was my lucky day…!