戦後初の国葬で葬られた大勲位吉田茂に私は何故か親近感をいだく。敗戦後の食糧難の時代にとにかく日本人を餓死ささないようにマッカーサーに掛け合い食料の確保に奮迅努力したその当時の首相としてのイメージが脳裏に焼き付いていることや、かずかずのエピソードがその親近感に手を貸している。

選挙嫌いの吉田茂がやむを得ず高知一区から代議士に立候補した時に《小学校が演説会場であれば、聴衆の選挙民を「小学生」と勘違いして「これからキミたちもよく勉強して・・・」とやる》(137ページ)なんてエピソードにはニコッとしてしまう。

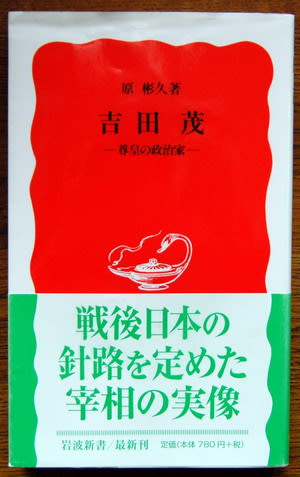

この「吉田 茂」は岩波新書であるので身構えずに面白いところだけを読んでいけるところがいい。そういう読み方をして私なりに新しい発見があるのが楽しい。

《(前略)吉田はこの憲法九条に関連して、政府案が上程されたばかりの衆議院本会議(六月二十八日)で共産党野坂参三と論争している。野坂は「正シクナイ不正ノ戦争」すなわち侵略戦争と「正シイ戦争」すなわち自衛戦争とを区別し、政府案にある「戦争ノ抛棄」を「侵略戦争ノ抛棄」に変更べきことを訴える。これに対し吉田は「国家正当防衛権」を認めることが「偶々戦争ヲ誘発スル」がゆえに、「正当防衛権」自体を「有害」であると断言したのである(「第九十回帝国議会衆議院議事速記録第八号」)。》(124ページ)このくだりで共産党の『正論』に同感するのも本読みにはこたえられない楽しみである。

昭和天皇は《国民に戦争への自責と謝罪の念を表明》しようとするご意志をお持ちであったようである。ところがそれを形にする『退位』そして『謝罪詔勅』のそれぞれを吉田が握りつぶしてしまう。そして著者はこう述べる。

《天皇がその意に反してみずからの戦争責任を形にしえなかったというその歴史的含蓄は重い。》(以下153ページから155ページ)

《もし天皇が被占領時代はともかく独立を機に退位していたら、戦後日本の絵姿は大きく変わっていたであろう。天皇退位は日本が国内外に向けて少なくとも国家の道義的負債を精算していく最大かつ決定的な機会になったであろうし、ひいては独立回復後の国民にその再出発のための新たな道義的基盤を用意したであろう。》

《天皇が退位をもって戦争への道義的責任を示したなら、軍部暴走と戦争にかかわった政治家、軍人、言論人等々は指導者としての出処進退を厳しく問われることになったであろう。そしてアジア諸国への賠償・補償もすべてはこの地点から始まっていたであろう。日本が占領軍による受身の懲罰ではなく、自身の意志によって戦争責任に明確活早期の決着をつけることが国家として必要であったなら、「天皇退位」は一つの重大な選択しであったに相違ない。》

《過去の責任を曖昧にして道義的負い目を引きずっていく国家は、諸外国からその弱点を衝かれ、国内に無責任の風潮が瀰漫するのは当然である。》

《天皇股肱の臣吉田茂が、敗戦日本を捉えて離さなかったこの「天皇退位」という戦後史最大の難問を抱えて歴史の岐路にあったことは事実である。しかもこの歴史の分岐に立って吉田が天皇の「退位」のみならず「謝罪」をも否定するという、この上なく深大な決断を下したことだけは記憶されてよい。》

『人間天皇』を宣された昭和天皇の心を慮ることを吉田茂は僭越と懼れたのかそれとも己の情念にのみ忠実な尊皇家だったのか、結果的に昭和天皇のご意志を無にした『臣・茂』こそ『不忠の臣』ではなかったのか。

昭和天皇もやはり徒人(ただびと)ではない。吉田はなぜかサンフランシスコで開かれる講和会議に出席する気持ちはなかった。ここで著者は豊下楢彦を引用するのであるが《「首相の署名」を切望するダレスの意を受けて、天皇が吉田に影響力を及ぼし講和会議「出席」を決意させたのではないか、というのである。天皇制を守るために、誰よりも早期講和と日米体制強化を熱望する天皇が、講和会議「欠席」に傾く吉田を叱り翻意させたというわけである。》(190ページ)

しかし昭和天皇の次の行動には少し首をひねりたくなる。《天皇とダレスの共同歩調》のくだり(181ページ)、《ダレスが(中略)講和・安保両条約の案文づくりにに関連して天皇との間に秘密のチャンネルを確保していたということである。豊下楢彦によれば、前年六月勃発の朝鮮戦争がもしアメリカの敗北に終われば天皇制の危機と捉えていた昭和天皇は、吉田とは全く別のルートで早くからダレスにアプローチしていたというのである。》

そして焦点は米軍の駐留に基地の提供を求めるアメリカ側と、基地不要論を唱える吉田との間に天皇が介在したことである。

《共産主義から天皇制を守るためにも「日米結合」に執念を燃やす昭和天皇が、この日米間の行き違いに不安を抱いたのは当然である。ダレスは(中略)天皇と会見の機会をもつが、このとき天皇はダレスに向かって、アメリカの条件に沿う形での基地貸与に「衷心からの同意」を表明している。》これを著者は《天皇の超憲法的行動》であった、と断じている。

実はまだまだ引用したい箇所があるのだが、この小文が切っ掛けとなってこの「吉田 茂」を読まれる方のためにもここらあたりで止めておくことにする。戦後の日本史を概観するのにも手頃な一書を纏められた著者の労を多とする。